清拆前夜的九龍寨城(轉載)_風聞

兰陵笑笑生-2022-03-20 17:20

http://www.360doc.com/content/17/1129/01/49854881_708158217.shtml

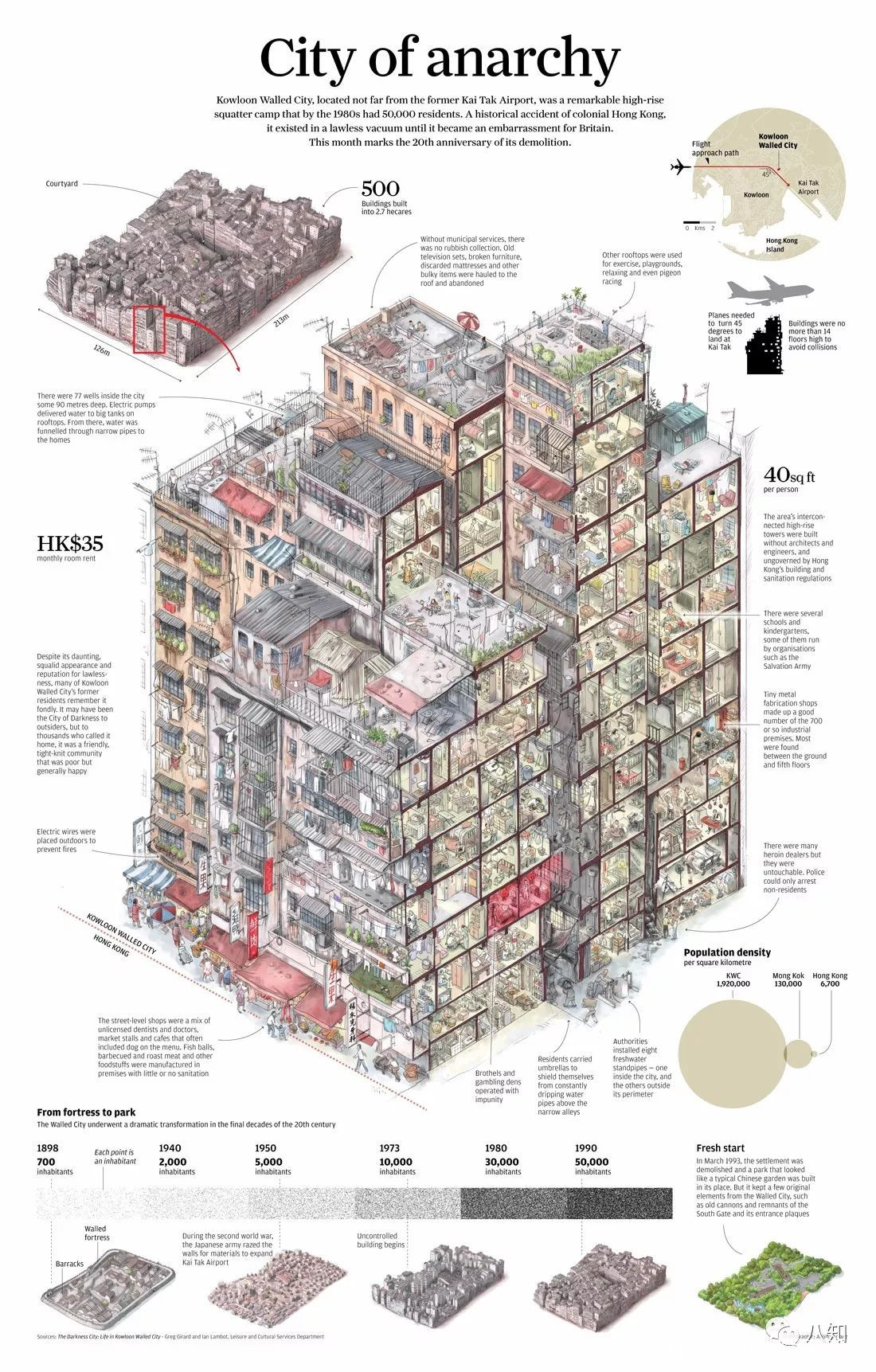

寨城就矗立在跑道盡頭,等待被清拆……黑黢黢的窗户使它看上去像一座巨大蜂巢,既是死的,又像活的,那些窟窿彷彿在瘋狂地吸收着城市的能量……

1993年春,著名科幻小説家,“賽博朋克”和“蒸汽朋克”兩大流派的掌門人威廉吉布森(William Ford Gibson),乘機去新加坡途中,在香港啓德機場轉機時,遠眺到了當時正在拆除的、香港最大的貧民窟——九龍城寨,他一下子被迷住了:

外面看幾乎是個實心體,內裏有蛛網般的道路。破敗密集的高聳樓宇,壓迫感的霓虹招牌,不見天日的狹窄暗巷,無政府主義,視覺上的獨特性,麻雀雖小五臟俱全,一個法外之境,一個黑暗魔窟,一個人間地獄,一個烏托邦,或者是一個反烏托邦最好的題材,這一切都構成了一幅末日圖景。大概沒人能夠對這樣奇觀無動於衷。

清拆前夜

它的建築風格和存在背景太符合賽博朋克的永恆母題——頹廢、叛逆、反權威、高度發達的物質文明之下掩藏的陰謀和罪惡——以至於在此後的歲月裏,九龍城寨被高度浪漫化,成為西方及日本諸多科幻、罪案、和驚悚故事的靈感之源:《攻殼機動隊》、《銀翼殺手》、《蝙蝠俠:俠影之謎》、《生化危機6》……

但在清拆前夕,它更多還是被視作一個真實的探險目的地。一時間,九龍寨城受到了前所未有的關注和留戀。雜誌爭相推出過”城寨觀光指南“、”美食探尋指南“等專題文章,吸引大量外國遊客懷着冒險和獵奇心態進入城寨一探究竟。 美國漫畫家Troy Boyle甚至説:“我寧願他們拆了埃及金字塔”。

來自世界各地的學者、探險家、建築愛好者、甚至成羣的日本觀光客,進入寨城中昏暗、隧道般的巷道,試圖在這座迷宮中找尋他們想要的答案。

城寨之所以呈現出這種令人震撼的巨型結構,基於它中、英、港英政府三方扯皮的主權遺留問題,是一片沒人能管的“無主之地”。於是無數流浪漢、逃犯、難民在這裏安家,“違建”居民樓的興建即始於此。

動畫中和現實中啓德機場的飛機緊貼城寨屋頂而過的情形

港英政府視它為“毒瘤”,而它也真就像一個能自發生長的巨大生命體。隨着人口的增多,違建幾乎填滿了這個121*213米見方的貧民窟的每一寸空間。這顆“毒瘤”在結痂和流膿中不斷腫脹,逐年向上生長,直至逼近香港啓德機場航線的高度安全限制。

違章建築們沒有統一規劃,沒有圖紙,又幾乎不斷在添加新的”違建“,使得寨城的內部結構永遠在變化,最後達到難以想象的複雜程度,宛如多維空間般混亂。城內由巷道、樓梯、天台、跳板、窗户、通風口所組成的迷之路線,足以讓普通人有進無回。

……很多樓之間被打通,形成和地面的街巷一樣的“高層通道”。然而這些路大多很不可靠,有些在這一層,有些在那一層,大多數從人家的居室中穿堂而過,有些走下去會上了天台,有些又下到了地面,有些就莫名其妙地在某家的客廳裏終結,成了“斷頭路”……

在富布萊特學者Suenn Ho拍攝的紀錄片中,她在陰暗、幽深的巷道里數次迷路,期間碰到兩個騎着腳踏車的孩子,畫面讓人想起《閃靈》

在最後幾批進入寨城的隊伍中,有一支名為“九龍城寨探險隊”的十一人小組,從日本前往香港,這羣日本探索家被政府容許以一星期的時間來描繪城寨的地圖。探索隊成員均是專業人士,包括日本歷史學家可兒弘明,及其他一些建築師、工程師、城市規劃學者。他們爭分奪秒地繪製了十分精細的結構圖。

時至今日,在WSJ華爾街日報名為《消失的記憶:香港九龍寨城》的多媒體專題中(如果你想了解九龍寨城,不妨去這個頁面看看) ,你還能看到在拆遷前夜進入九龍城寨的日本小隊當年繪製的剖面圖。放大看,路邊騎着自行車準備回家的人,樓房外在爬樓梯的小青年,地下工廠有正在宰殺動物的工人……

相似的還有荷蘭MVRDV建築師小組對城寨的空間結構和類型做過數據景觀的研究,他們將其冠以“蟻城”之稱。

除了“蟻城”,九龍寨城還有另一個為人們所熟知的名字:“黑暗之城”(City of Darkness),名字取自一本至關重要的攝影作品集:早在港英政府1987年宣佈拆除九龍城寨計劃後,英國建築師林保賢和加拿大攝影師 Greg Girard 就在此後七年時間內數百次進入城寨,拍攝了大量彌足珍貴的寨城建築以及居民的日常生活的近景。很多關於九龍城寨的經典影像都出自他們之手。

二人合撰的影集《City of Darkness》被視為對九龍城寨景象最詳盡的保留。這本書在1993年初版後,數度再版,在美國亞馬遜二手售價高達400美元

1993年3月23日,拆除工作正式開始,一直持續到次年四月才結束。拆除的決定源自1984年中英政府簽署的、確定97香港迴歸的《中英聯合聲明》,雙方政府一致同意要拆除九龍城寨。

有趣的是北京的態度。實際上,在1949年之後,港英政府曾兩度試圖拆遷九龍城寨,均遭到北京方面強烈的反對。但在確定香港迴歸之後,後者的態度發生了根本性的轉變——與其等到10年後再處理這顆“影響香港國際形象”的毒瘤,不如儘早動手。

迷宮與地圖

拆遷前夜,得以讓慕名而來的冒險家們穿梭在這迷宮般的巷道之中的,是一份九龍寨城最初的手繪地圖。

與日後那些荷蘭人、日本人畫的剖面圖相比,陳祥全的手繪地圖顯得樸素拙劣。他只是一位對城寨戀戀不捨的普通街坊,本職工作是機械工程師。早年因瀕臨破產,搬進九龍城寨生活。

1986年底,陳祥全自願擔任擔任街坊福利會義工角色,每天下班後就帶着地政署的舊地圖、尺子、筆和電筒,在滴着水的巷道中摸索,許多錯綜複雜的暗巷常常暗無天日、不見五指,放佛走在地底。他硬着頭皮挨家挨户到訪,終於繪製出了一份完整地圖。

在當時以及更早的年代,地圖是九龍城寨的最高機密之一。對港英政府來説,無力管理的九龍城寨是自己的黑歷史,它甚至不想承認它的存在,自然沒有合格的規劃或記錄。

2016年TVB拍攝的《城寨英雄》中,有這麼個細節:畢得了是個每天衝老婆大喊大叫的無賴漢,他的收入來源,就是給初入城寨的拳擊手繪製城寨地圖,方便逃跑。

盜電與線路老化導致經常停電與短路,垃圾被棄置在公共區域任其腐爛,污水處理設施的缺乏,肉類加工坊衞生情況堪憂

盜電與線路老化導致經常停電與短路,垃圾被棄置在公共區域任其腐爛,污水處理設施的缺乏,肉類加工坊衞生情況堪憂

陳祥全的這份地圖曾切實地救了城寨居民的命。一天深夜,陳祥全家門被砸響,是消防隊員,説大廈正火災,但老地圖指出的路已被堵塞,沒有路了。陳祥全帶着消防隊員走進城寨,指着一處根本看不出是路的縫隙説:“從這過去就是了”。消防員清開雜物,直接找到了失火地點。

這涉及到九龍城寨一個謎一般的事實:這座擁有3.3萬居民的高樓貧民窟,三四十年來都沒有發生任何大規模的火宅或爆發疫情。

魔窟帶回的戰利品

事實上,當年那十一個日本人組成的“九龍城探險隊”去到九龍寨城的時候,居民們已經搬走了。空蕩蕩的寨城因為斷電而漆黑一片,安靜的恐怖,他們只看到地上散落的人們留下的東西:不全的麻將、單隻的鞋、殘舊的招財貓掛件……探險隊的成員們各自撿了一些物品留作紀念。

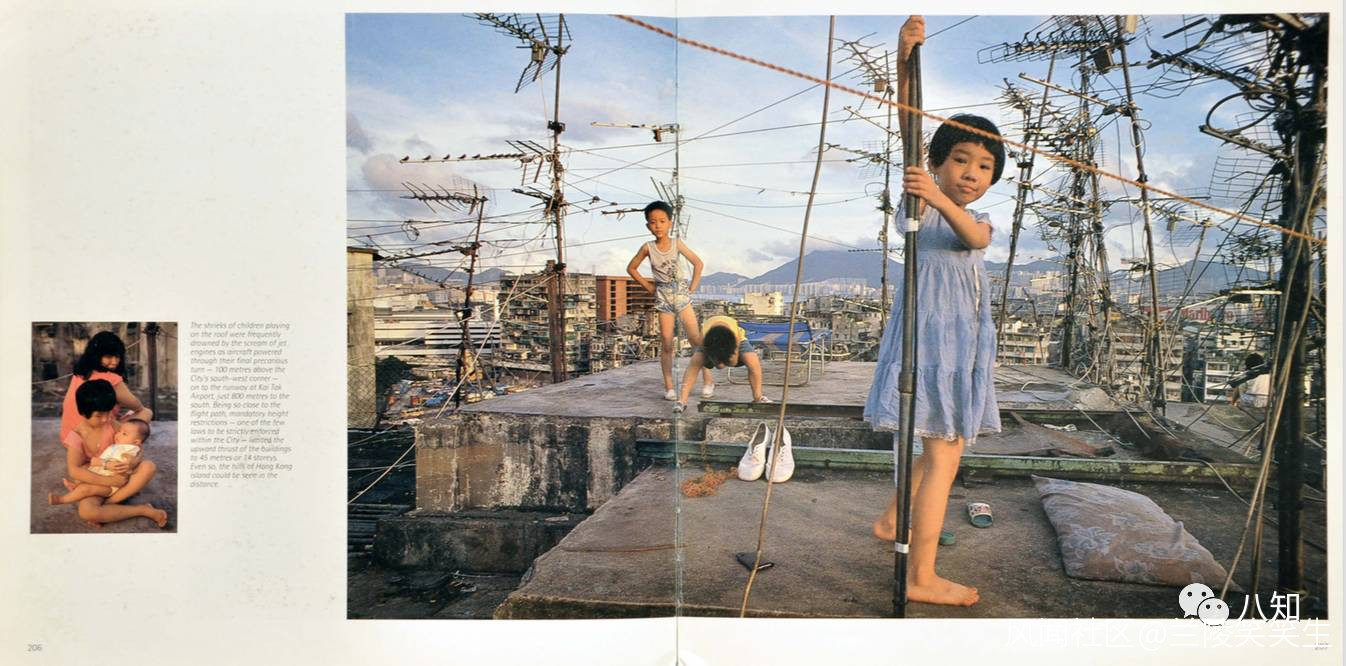

在其中一段漆黑的走廊裏,長沼龍夫撿到了好幾卷相機底片。這些底片被他帶回了日本,衝洗出來,他發現這些照片記錄了人們的生活。照片裏的孩子們臉上帶着燦爛的笑,相信是一個父親拍下來的。

圖片來源:WSJ採訪資料

“這是我第一次感到,我們終於看見居住在九龍寨城裏的人的真實生活。”探險隊成員之一的長沼龍夫説,然後他陷入沉默,帶着三分惘然,七分釋然。

我大約能夠理解那種微妙情緒的由來:進入一座傳奇的魔窟探險,最終的戰利品卻是人間最平凡的生活。

林保賢和 Greg Girard 似乎有同樣的心理落差:在進入城寨拍攝之初,他們一度擔心被城寨的黑社會糾纏,但他們很快發現,城寨居民相當友善。

Greg Girard鏡頭下的寨城居民。圖片來源:City of Darkness官網

經過七年的拍攝,Greg Girard説:“這些居民沒有我們幻想的自卑,反而有股傲慢之氣。”

那些抱着獵奇心態的到訪者,最終都不得不承認,居住在九龍寨城——這個形容可怖的、怪物般的違章建築物中的——絕大多數都是普通人罷了。

城內秩序實際不算太差,幫派勢力、居民團體、社工和宗教人士共同維持着這裏的集體秩序,提供一定的公眾服務,在某種程度上取代了政府的地位。“搗亂分子”會在內部受到處罰。且幫派和平民涇渭分明,前者住東部,後者住西部。

可以説,相比九龍寨城有目共睹的惡劣環境,其普通居民的生活卻始終保持着一種不可思議的安定狀態。

在這“三不管”的城寨內,一切都是錯置,它缺乏成為安樂窩的條件,卻是個有生命力的、有尊嚴、親密的社區,庇護了大量難民與窮人。49年後,寨城接納了大量從大陸湧入的難民;六十年代中期到八十年代期間,香港人口發展迅速,社會住屋短缺,許多在香港高消費高地價壓力下無以為繼的勞動者,都紛紛湧入這裏定居。

支撐這座被披上賽博朋克的科幻外衣的“魔窟”運行的內核,實際是最古典的中國鄉土社會的特質——城寨居民內部自發認同家族式的傳統價值和階級凝聚力。

這裏地租低廉,物價便宜。人們以低廉價格購買或者租賃房屋,以安身或養老。裏面有工廠,有作坊,有學校,有養老院、有街坊福利會、有青少年中心。有的人白天出去打工晚上回這裏睡覺。對香港的當時住屋負擔起到了很大的緩解作用。

開業行商成本極低,不需要繳納任何税金,甚至可以省卻買賣時的律師費、釐印費。於是一些小型製造業工廠紛紛搬進寨城。他們為城內居民提供價格低廉的產品,這些產品也銷往全港。據説當時香港有八成的魚丸都來自九龍寨城。這些寨城內的小作坊主、小工廠主們,就是這樣通過自己的雙手致富。

而佔最大比例的產業是無證牙醫和廉價診所。醫師大多是來自內陸、經過專業訓練的中醫和牙醫,但他們不被英國法律認可,故只能在這裏開業。由於當時香港醫療服務(尤其牙科)十分短缺且昂貴,許多香港市民都會前往城寨就醫鑲牙,生意十分興隆。

“説實話,我並不覺九龍城寨有那麼差,它給窮人提供了房子,給沒有希望的人提供了家。有的人沒有身份證,有的人沒有錢,但九龍城寨收留了他們。他們需要有人把他們拯救。”WSJ的網頁上,記錄着九龍城寨居民Wong Wai Chung的一段話。

反直覺的貧民窟

對於那些養尊處優、從未對貧民窟生活有着切身體會中的人們來説,關於貧民窟的很多研究呈現的結論是反直覺的:

**貧民窟裏非常糟糕的住宿環境從來都不是那裏的居民擔心的主要問題。**在貧民窟蓋房子的人對自己蓋的房子是有自豪感的,並且他們一直在改善着這些房子。往往政府與理想主義的建築師提供的房子,反而成為貧民窟裏最糟糕的地方。

圖片來源:City of Darkness官網

提出這一觀察的羅伯特·紐維特,是一位身體力行的學者,他的研究方法是先學當地的語言,然後直接到貧民窟裏住上幾個月。他發現,在每一個看似嚇人的貧民窟裏,他可以直接走進去,問問當地人,找個地方住下來,馬上就可以結交朋友了。

貧民窟的居民最擔心的兩個問題是:房子是否與工作地點離得比較近,以及他們的房子是否會被拆遷掉(也就是聯合國所説的居所安全)。

其次,在貧民窟中不是被貧窮壓迫得沮喪的一羣人,而是正在努力以最快的速度擺脱貧困的一羣人。

貧民窟是充滿活力的、密集的城市生活的體現。貧民窟狹窄的街道上有熱鬧的市集、有小吃店、酒吧、咖啡店、理髮店、牙醫、教堂、學校、保健俱樂部、用手機進行交易的小店、五金店、飾品店、服裝店、電子產品店,以及賣盜版碟的店。在這樣的地方彙集了最多的社會資本,居住在貧民窟裏的每個人對其他人都非常熟悉,不管他們是否希望如此。貧民窟的居民不擔心沒有工作:這裏每個人都有工作,甚至包括小孩子。

説這話的人是喬布斯年輕時的偶像——生態學家、未來學家斯圖爾特·布蘭德(Stewart Brand),他熱情地謳歌城市對人類發展的巨大作用,並擁抱那些城市中的貧民窟:搬到城市,確實是****解決貧困問題的最有效的途徑。

還有一個有趣的現象,許多賺夠了錢搬離貧民窟的人,往往發現新的生活很無味和孤獨,於是就回到貧民窟,以找到那種激動以及社區的情懷。

這也許就是為什麼不管是在當年九龍城寨居民的回憶中,還是後來香港人的追述裏,似乎都看不出”魔窟“的可怖氛圍,相反人們往往還對那裏充滿懷念之情——居民懷念貧賤之中鄰里街坊的熱心友愛,互幫互助:

“(清拆寨城)不好的地方就是我們要各散東西,因為政府無法重建一條村莊,讓所有寨城居民住在裏面。我最遺憾的就是這件事。我最捨不得的東西?還是維繫感情。左鄰右舍都很好,從前大家只要又時間,就很容易聚在一起。”這是一位在寨城中居住了29年的家庭主婦説的話。

如果自由是個醜八怪

我到香港讀書時,九龍城寨這顆“香港毒瘤”已被摘去了二十多年。但是香港仍然給我一種特殊的視覺刺激。

這種視覺刺激甚至談不上正面。如果它有質地,是黏稠的;如果它有明度,是晦暗的;

那是由空中天橋和地下速通道等構成的複雜的路網系統(能讓人在下雨天滴雨不沾地往返於家和學校)、鰂魚涌密集如蜂巢般的居民大樓,那是旺角街頭鱗次櫛比的霓虹招牌……包括那座佇立在繁華的尖沙咀彌敦道36-44號、隨時有印度人給你遞上咖喱店傳單的重慶大廈(它代替了“九龍城寨”成為提供城中最便宜的客房價格、和魚龍混雜的低端全球化的所在),所共同構成的一種城市語言。

最貧窮的貧民窟跟最富有的富人區緊緊挨在一起,看上去就像是一種怪誕的不公平。事實也是這樣。但這對於任何一個高密度的城市來説都是一種高效率的經濟現象——因為經濟上的供需靠的非常緊。窮人有的是時間,但是沒錢;富人有錢,但是沒有時間,於是他們進行交換。

我隱隱感覺到這和我從小生活的土地的城市語言有一種本質的不同。如果説八九十年代出生的大陸人對成長環境有什麼共同體驗的話,那便是新。一切都是新的。祖國在建設,經濟在騰飛。從幼兒園開始,學校就都是新建的。

在北京呆久了,容易滋生一種大國自信的潔癖,眼睛裏揉不下沙子:紐約中央公園的流浪漢,歐洲湧入的穆斯林難民,都如同摩登大樓旁格格不入的重慶大廈一樣容易令我們感到心跳加快與惴惴不安。

因為我們習慣了故宮旁邊是天安門廣場,國貿旁邊是銀泰,天通苑旁邊是回龍觀,進入朝陽公園需要購買門票。摘得米其林三星的傳奇廚魔Alvin懂得北上廣對貧民窟的接受尺度——那便是在外灘開一間九龍寨城主題的時髦餐廳DAIMON BISTRO,用貧民窟的元素,販賣昂貴的叉燒包。

九龍寨城所擁有的那些令人心跳加速的怪誕元素,其實仍然可以從今時今日香港的每個街角巷尾覓得蹤影。香港,自由經濟的典範,而九龍寨城就像“自由”的一個極端化表現,告訴你自由的盡頭是一個醜八怪。

但這個醜八怪有點迷人。於是才有了1993年啓德機場的驚鴻一瞥,吉布森對九龍寨城的念念不忘。這位賽博朋克之父把它寫進了自己的“橋樑三部曲”(Bridge trilogy,亦稱舊金山三部曲,即《Virtual Light》、《Idoru》與《All Tomorrow’s Parties》)中。九龍城寨在故事裏的化身——暗城——是一個隔絕於互聯網之外的虛擬空間,沒有網絡管制的自治之地,黑客、極客、御宅族的互動樂園。

**把貧民窟作為對世界最壞的想象,有點高估了貧民窟。**誰能想到自由是個醜八怪?不然自由女神該長成Jabba the Hutt的樣子。

**雖然賽博朋克試圖為作品披上一層悲觀與宿命的面紗:**跨國資本財閥的崛起、新興科技氾濫的災難、社會道德的茫然失措、個人存在對高壓剝削的無能為力與消極抵抗,但總掩飾不住一種本質上的樂觀。

就像三部曲所描述的那樣:“暗城”雖然充滿四處亂竄的廣告程序和氾濫成災的垃圾編碼,但並非無序墮落的魔窟,而更像是一座渴望自由和變革的思想者的冒險天堂。從這裏誕生的一個程序,一種理念,或許能撼動整個人類社會。

畢竟賽博朋克們構想的末日圖景,不是一片白茫茫大地真乾淨,而是污水橫流、肆意生長、頑強存活、扔一塊石頭都恨不得能生根發芽、彷彿什麼都可能發生的九龍城寨。

自由可能醜陋,但它不無聊**。**人口遷移的趨向是從無聊、孤獨的地方跑到熱鬧、繁忙、令人愉悦的地方——也就是高度城市化的被稱為大都會的地方。

經濟學家森(Amartya Sen)最早意識到****貧窮的根源不在於缺乏金錢、財產、才智或野心,而是欠缺“門路”——也就是成為真正公民所需的工具或機會……實現這些門路的另一個關鍵,乃是完全擁有自己所居住的土地。

落腳城市居民改善生活的意志力最為強烈,但他們卻也最欠缺門路,在經濟的平滑崖壁上找不到能夠抓握的憑藉。他們最需要的就是創業以及介紹教育的門路。社會一旦提供了這種門路,一個全新的階級即可從此發展出來。

——道格·桑德斯《落腳城市》

雖然一塊陰暗齷蹉的法外之地,但誰説九龍寨城不曾為它的居民提供了成為真正公民所需要的“門路”呢?

1992年,香港政府通過對九龍寨城居民和商家高達32億港元的補償方案。清拆之後,城內居民大多遷至附近黃大仙剛剛建成的公共屋村;其餘要麼買下了香港“居者有其屋”屋苑(佔38%),要麼自行解決(11%)。曾經的3.3萬居民,與香港社會徹底彌合在一起。

九龍城寨所在的位置現在是一個公園,即使在街區公園裏它也算是平庸的一個。九龍城寨曾有多光怪陸離,它就有多平淡無奇,彷佛是一種對照。

作者:徐漿糊

PS:最近太多的烏克蘭和疫情的事情。發一個沒那麼緊張的話題吧。