腦科學大師們的10個治學之道丨展卷_風聞

返朴-返朴官方账号-关注返朴(ID:fanpu2019),阅读更多!2022-03-20 10:28

作者按

“博學而篤志,切問而近思。”語出《論語·子張》。按照“百度百科”的解釋,其意思就是“博覽羣書廣泛學習,而且能堅守自己的志向,懇切地提問,多考慮當前的事。”雖然這是一條我在復旦中學附小、復旦中學和復旦大學求學以及工作到退休的母校的共同校訓,但是長期以來一直是“小和尚唸經——有口無心”,甚至不太明白這條校訓確切説的是什麼意思。退休以後在從事腦科學科普工作時,為了弄明白現有的腦科學知識是怎麼得來的,有什麼根據,讀了許多腦科學大師的傳記、自傳和回憶錄,瞭解了他們的成才之路以及他們在做出其最大貢獻時的奮鬥故事,對他們的治學之道有所感悟——突然想到可以把這些大師們的治學之道就用這兩句校訓來加以歸納。

當然,《論語》成書於2500多年前,從細節上面來説不可能完全反映現代科學研究的方法論,但是從“志、博、思、問”這幾個大的方面加以發揮,與時俱進地加以解釋,倒也能把大師們的經驗言簡意賅地總結出來。筆者以為 “志”的方面包括對科學的無比熱愛和難以滿足的好奇心,包括創新精神,敢於走前人從未走過的道路,包括百折不撓的毅力;“博”體現在多學科的知識背景,又有所專長;“思”體現在不只是忙於事務,而要勤于思考並善於提出問題,不盲從書本和期望;“問”則是要不恥下問,並勤於和人討論。不知復旦同仁和前輩以為然否?

感悟到這一點後,筆者非常遺憾未能在求學時就能認識到校訓的內涵,以致蹉跎歲月,沒在科研上做出點稍微像樣的成績。當然世上本無後悔藥,往者不可追。但是筆者以自己的教訓去感悟大師們的成才之道,告知後來者,對於他們也許還能有點助益。如果及早注意,或可免重蹈筆者的覆轍。因此,以腦科學的發展過程為經線,把在此過程的各個關節點上做出重大貢獻的科學家的事蹟作為串在這一經線上的珠子,寫成一本主要介紹這些大師的成才之路和治學之道的書也許是個好主意。這樣,我就儘可能蒐集材料寫成以此為主題的一本小書《發現大腦——誰開啓了我們的心智之旅》,其中介紹了29位腦科學家,包括19位諾獎得主。本文就想以該書中蒐集到的材料來具體闡發一下上面所講的原則。

撰文丨顧凡及(復旦大學生命科學學院退休教授)

撰文丨顧凡及(復旦大學生命科學學院退休教授)

對科學的無比熱愛和難以滿足的好奇心

英國生物學家貝弗裏奇(W.I.B. Beveridge)説過:“也許,對於研究人員來説,最基本的兩條品格是對科學的熱愛和難以滿足的好奇心。”[1]因為有強烈的好奇心,科學家才會不畏艱險地去刨根問底,“為伊消得人憔悴”,並最終取得成功。好奇心和興趣可以説是他們不斷探索並取得成功的原動力。一個人從事某種事業,理想的情況是他對自己所做的工作無比熱愛,對此充滿了興趣。對他來説,工作就是最大的樂事,而不僅僅是謀生之道,是他自己要做,而不是別人要他去做。書中介紹的腦科學家正是這樣的一些人。

諾獎得主貝凱希(Georg von Bekesy)是這樣要求教師的,當然他自己也這樣,並且也這樣教他的學生:

“他真正應該教給我們的是對工作的熱愛,並引起我們對某些領域始終保持興趣。我總是以這種方式來看待我的老師,我並不想向他們學習事實。我只是想找出他們如何工作的方法。”[2]

記憶研究的先驅米爾納(Brenda Milner)在總結自己的一生時説道:

“……我也得益於我的好奇心,正是好奇心使我總想深入到吸引我眼球的表面現象的深處,一直到現在依然如此。” [3]

她在另一場合説道:

“從我的本性來説,我是一個很好的觀察者。我會在某個病人身上發現某種怪事,並且會想:‘這非常有意思,病人為什麼會這個樣子呢?’然後我就力圖進一步找出其原因,並用科學的方法加以檢驗。”[3]

在一次答記者關於“您要求您的研究生有些什麼品質?”的問題時,她的答覆是:

“他們必須要有很強的好奇心。……他們對科學必須不抱任何不切實際的幻想。他們不要幻想每年甚或每個月都會作出重大的發現。在任何工作中都會有許多平凡的日常工作。……如果你不端正態度的話,這會顯得非常枯燥。”[3]

人的興趣多種多樣,不同的人感興趣的東西可能南轅而北轍,所以一個人應該明白自己真正感興趣的是什麼。家長也應該觀察自己的孩子真正的興趣所在並加以培養,而不是把自己的主張強加在孩子頭上。

書中所介紹的腦科學家中確實也有從小就痴迷於生物學和醫學的。但是對絕大多數兒童而言,他們在開始時並沒有那樣明顯的傾向。在這些腦科學家中不乏文藝青年,有好幾位大學本科修讀的是英語專業。即使是決心做一名生物學家的人,如諾獎得主巴克(Linda B.Buck)也曾長期舉棋不定,不知道應該選什麼具體方向作為終身的事業。諾獎得主休伯爾(David Hunter Hubel)的大學本科唸的是數理,在考研時模模糊糊地有把物理知識運用到醫學研究上去的想法。同時,對於一個21歲的年輕人來説,什麼才最適合自己也沒有想得那麼清楚。醫科的在讀時間長,範圍又廣,也許正好給他充分的時間去做進一步考慮。這樣他就去報考了醫科研究生。但當他們一旦認準了方向,就痴迷於他們所研究的問題,鍥而不捨,終於攀上了科學的高峯。

如果要把每位腦科學家熱愛科學和具有無窮好奇心的故事都講一遍,那就是一本書,而不是一篇文章了,所以這裏只舉一個例子。

卡哈爾(Santiago Ramon y Cajal)(圖1)是舉世公認的“神經科學之父”。按照一般的想象,像他這樣的科學巨匠,幼年應該就是一位神童,或者至少是一位品學兼優的模範生,在人生的“起跑線”上要比同代人遙遙領先得多。令人大跌眼鏡的是情況完全不是這樣,與此相反,他在年幼時可以説是一個令其父親頭疼不已的“問題少年”!

圖1 有卡哈爾頭像的西班牙紙幣。

圖1 有卡哈爾頭像的西班牙紙幣。

卡哈爾從小就不是一個循規蹈矩的孩子,個性很強,對喜歡的東西似痴如狂,而對不喜歡的東西也很難強加於他。他酷愛繪畫,但是他的父親,一位解剖學教授認為這是不務正業而不加支持,把他送到一所神學院學習。在那裏,教學都要用拉丁文,要求學生大段背誦,還動輒用棍棒、監禁來進行懲罰。卡哈爾自然不吃這一套。無奈之下父親只好讓他轉學。但這也沒用,在絕望之餘父親把他先後送到理髮師和鞋匠那兒當學徒。也許是某種“死馬當活馬醫”的心理吧,有一次父親帶他去墓地尋找人體遺骸進行解剖學研究,希望能引起他對醫學的興趣,子承父業。誰知這下倒是歪打正着,觸發了他喜歡繪畫的天性,他對描繪骨架着了迷,這成了他人生的轉折點,從此走上醫學研究之路。

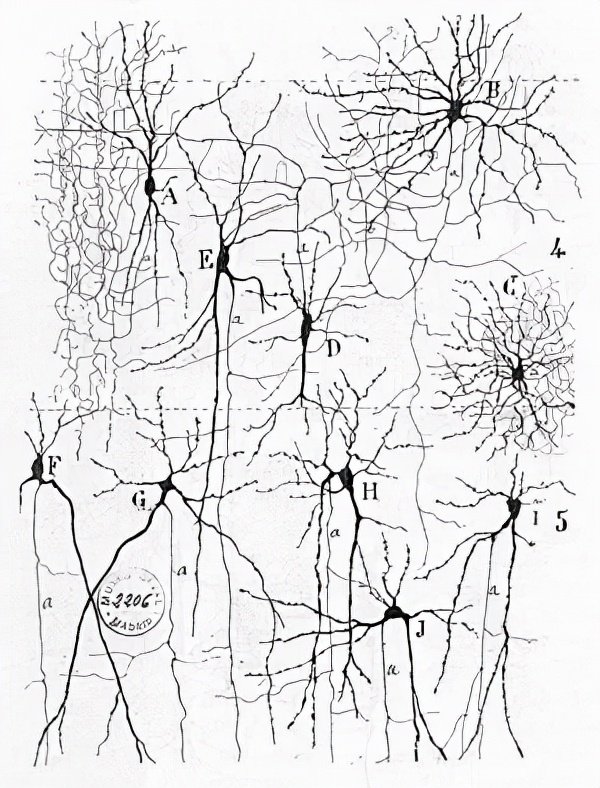

1887年他從一位朋友那裏第一次看到用高爾基(Golgi)染色法染色的腦切片。卡哈爾深深地為標本的清晰和美麗所震撼。他當晚一宵未眠。第二天,他又一次去拜訪朋友,只是為了再看一次標本。事後他回憶説:“就像一張圖。看一眼就夠了。我目瞪口呆,無法把目光從顯微鏡上移開。”[4]回去之後,他立刻試圖重複高爾基的工作,並在方法上加以改進。卡哈爾“理解到這是發現了一個豐富的領域”,“我立刻利用這一方法,投身工作,這並非只是急切,而是拼命。”“在我的標本中發現了許多新現象,腦中的想法紛至沓來,發表的狂熱充滿了我的心靈。”[4]卡哈爾的繪畫天賦也使他得以把多次觀察到的結果綜合成一張圖,在他的生花妙筆之下,原來死氣沉沉的標本都被畫得栩栩如生(圖2)。正是基於他孜孜不倦的研究,他確認腦也是由一個個神經細胞構成的,而不是當時許多人相信的一張網。他提出的神經元學説成為近代神經科學的基礎。

圖2 卡哈爾筆下聽覺皮層中形態各異的各種神經元。(引自Santiago Ramón y Cajal:“Texture of the Nervous System of Man and the Vertebrates”)

圖2 卡哈爾筆下聽覺皮層中形態各異的各種神經元。(引自Santiago Ramón y Cajal:“Texture of the Nervous System of Man and the Vertebrates”)

創新精神,做“第一個吃螃蟹的人”

不像具體應用,在科學上要有所成就,只有敢為人先一條路。這就要求科學家必須有創新精神,敢於走前人從未走過的道路。

諾獎得主謝靈頓(Sir Charles Scott Sherrington)在回答“牛津大學應該在世界上起什麼作用?”這一問題時説道:

“積數百年的經驗,我們想我們都已經學會了如何在牛津大學教授已知的知識。但現在隨着科學研究不可否認的突飛猛進,我們不能僅僅繼續依循舊規。我們必須學會教學生用正確的態度去對待還不知道的東西。這可能需要經過幾個世紀的時間才能做到,但我們無法逃避這一新的挑戰,也不想逃避。”[5]

既學會如何接受前人,也學會如何拒絕前人

美國物理學家和諾獎得主費恩曼(Richard Feynman)講懷疑和追根究底是他的天性,這也是他能夠不斷創新,成為科學大師的基礎。費恩曼認為科學就是對前人論斷的懷疑,並通過實踐進行檢驗。他是這樣説的:

“有必要以新的直接的經驗重新檢驗發現的結果,不一定要完全相信前人的經驗。我就是這麼看的,這是我對科學最好的定義。”[6]

他對科學教師説道:

“我們既要教如何接受前人,也要教如何拒絕前人……認為前代大師絕無錯誤,這樣的信念是很危險的。”[6]

卡哈爾對後人的勸告是:“尊重權威要適度,但不要盲目崇拜。”書中所講的那些傳主,幾乎每個人都向傳統的説法提出挑戰,這才使他們能攀登到新的高度。限於篇幅這裏也只舉一個例子。

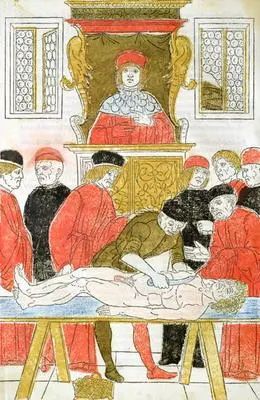

近代解剖學之父維薩里(Andreas Vesalius)生活在文藝復興時期,當時傳統勢力還非常強大,在醫學上人們把西方醫聖蓋倫(Claudius Galen)的著作奉為金科玉律。由於蓋倫時代的羅馬法律禁止人體解剖,所以蓋倫只能對牛、豬和猴進行解剖觀察。根據這些材料來猜測人體結構自然會有錯誤,但是當時人們認為蓋倫是不會錯的,如果發現有什麼不符合之處,一定是自蓋倫以後的一千多年裏,人體結構起了變化。維薩里打破了原來教授解剖的老方法:教授高坐堂上,照本宣科,朗讀蓋倫的“經文”;一位身兼理髮匠和外科醫生的操作者在堂下的解剖台上進行解剖;當教授提到某處或是操作者解剖到某處時,邊上一位助手指點給學生看(圖3)。維薩里對這種教學方法進行了改革,集此三者於一身。正因為親自進行了人體解剖,這才使他能看出蓋倫教條的謬誤之處。他曾不止一次地強調蓋倫的結論是根據對動物解剖所做的觀察得來的,因此在一些地方和人體解剖不符就不足為怪了。他由此也培養起了一個強烈的信念,就是如果不是通過他自己的解剖實踐或是親眼觀察,他寧肯幹脆不提,也不願輕信他人的結論。他對學生的勸告是要注意屍體解剖,仔細觀察,“將來不要過於相信解剖書上所説的一切。”當然,他的這一態度也遭到了傳統勢力的激烈攻擊。

圖3 文藝復興時期一本醫學書上的插圖。圖中一羣學生圍着解剖台。講師高坐堂上,解剖者操刀解剖,助手正在用小棍指點。(引自http://www.kunstkopie.de/kunst/italian_school_15th_century/the_dissection_illustration_fr_hi.jpg)

圖3 文藝復興時期一本醫學書上的插圖。圖中一羣學生圍着解剖台。講師高坐堂上,解剖者操刀解剖,助手正在用小棍指點。(引自http://www.kunstkopie.de/kunst/italian_school_15th_century/the_dissection_illustration_fr_hi.jpg)

正是在他親自對人體大量解剖的基礎上,歷時5年在1543年完成了《人體的結構》(De Humani Corporis Fabrica)一書,成為與哥白尼在同年出版的《天體運行論》交相輝映的傳世鉅著。書中引用得最多的前人是蓋倫,不過其中絕大多數都是指出蓋倫的錯誤。他寫道:“我對自己的愚蠢和盲目相信蓋倫感到無比驚奇,這讓我之前沒能看到事實真相。”[7]

使想法符合事實,而不是讓事實遷就想法

不要盲目相信,這不僅是對書本上的知識和其他鋪天蓋地而來的傳媒宣傳是如此,即使對自己長期堅持的觀點也是如此。不盲目迷信他人,並不等於是要固執己見,當自己喜愛的觀點不符合實際情況時,就要進行反思。只有實踐才是檢驗真理的唯一標準。這種精神不僅是對人,同樣也是對己。被諾獎得主坎德爾譽為“20世紀最偉大的生物學家”的克里克(Francis Crick)在這方面給我們樹立了榜樣。克里克在總結自己的成功經驗時説:

“那麼我和沃森(James D. Watson)又有什麼值得稱道之處呢?如果有的話,也許是當某些設想站不住腳時,我們總是樂於並堅決地拋棄它們。一位評論家認為我們肯定不怎麼聰明,因為我們犯了這麼多錯誤。但這正是科學發現的必經之路。許多嘗試的失敗不是因為研究者不夠聰明,而是因為他們鑽進了死衚衕或稍遇困難就很快放棄了。[8]

不因為自己是權威就固執己見,相反是“高價”徵求批評,這不僅是由於克里克寬廣的胸懷,也是由於他下述的深刻認識:

“理論家們總是過於喜歡他們自己的理論,常常長久地抱住不放,他們不相信他們在某些方面確實很好的理論有可能是完全錯誤的。”[8]

“理論生物學家應該認識到:如果以為只要有一個聰明的念頭同他們想象中的事實能稍稍聯繫起來就可以產生有用的理論,那是相當靠不住的。認為第一次嘗試就能做出好的理論,那更是不可能的。……內行們都知道,在獲得最大成功之前,他們必須一個接着一個地提出理論。正是放棄一種理論而採用另一種理論的過程使得他們具有批判性的、不偏不倚的態度,這對於他們的成功幾乎是必不可少的。”[8]

在有關不同神經細胞之間究竟是通過電還是通過化學物質來實現交流的問題上的爭論,給出了一個最好的例子。以澳大利亞神經科學家埃克爾斯(John Carew Eccles)為首的一派科學家認為是電(“火花”學説),而以戴爾(Henry Hallett Dale)和勒維(Otto Loewi)為首的另一派科學家則認為是化學物質(“湯”學説)。兩派之間進行了長期而激烈的爭論,有一次旁觀者以為他們要當場打起來了,不過兩派都承認對方是自己的“諍友”,迫使自己在做實驗時更為嚴謹。當實驗證據(也包括埃克爾斯自己的實驗)越來越表明,一般情況下突觸是通過神經遞質而不是電流直接傳播時,埃克爾斯感到非常的沮喪。他對他的朋友科學哲學家波普爾(Karl R. Popper)説,看來這一次他將成為一場長期科學爭論的輸家。波普爾勸他完全沒有必要這樣沮喪,他的實驗結果並沒有問題,有問題的是他對結果的解釋。波普爾繼續勸他説,在研究某一問題開始時,有種種不同的解釋不僅是自然的,而且還是必要的,只有當積累起了足夠多的事實的時候,才有可能判斷誰對誰錯。至於究竟是誰對了,而又是誰錯了,這對科學本身來説並不重要。科學之所以能不斷發展,就在於它能在永無休止的爭論中不斷推翻不符事實的假設,並繼續前進。一位科學家提出一種觀點,而另一位科學家進行研究,找出證據證實或推翻這種觀點。波普爾説埃克爾斯應該為自己發現了自己的錯誤而感到高興才對,他應該修正自己的觀點,改進實驗,繼續前進,甚至通過自己的實驗推翻自己以前的錯誤觀點。埃克爾斯從善如流,採用新技術繼續探索,終於發現腦中的神經細胞之間也是通過化學物質來交流的,而且有興奮性和抑制性兩種形式,並最終因此獲得諾貝爾獎。後來埃克爾斯説道:“事實上,我甚至學會了可以在自己珍視的假想被駁倒時感到高興,因為這也是一種科學成就,從對錯誤的糾正中可以學到許多東西。”[9]

保持頭腦開放

美國神經科學家弗里曼(Walter J. Freeman)在加州大學伯克利分校為他舉行的80壽辰祝壽會上總結自己的經驗時説道:

“像其他真正的探險家一樣,我們不知道我們會發現什麼,我們還沒有適當的框架,按此可以預言彼岸的景象。這種來自開放頭腦的廣闊視野就是我的遺產。”[10]

某種觀點的正確與否不應該僅僅根據自己的好惡而定,實踐才是檢驗真理的唯一標準。

當休伯爾和維澤爾(Torsten Wiesel)開始研究初級視皮層神經元感受野的時候,按照前人在視網膜上的成功經驗,他們也試圖在貓視網膜上加上各種光點,看在哪些地方能使神經元有反應。這既有前人成功的範例,聽上去又似乎非常合乎邏輯,難道不可以把光點作為光刺激的基本元素嗎?但是這樣做沒有取得任何進展。有一次當他們把帶有黑點的玻璃片插入幻燈機的時候,神經元猛烈發放。經過反覆實驗,他們發現這和黑點沒有任何關係,引起神經元反應的是玻璃片插入時邊緣所形成的有特定朝向的暗線。這樣就導致了初級視皮層神經元朝向選擇性的發現。後來休伯爾在自傳中這樣寫道:

“這件事有時被當作是“偶然性在科學中扮演重要角色”的例子。但是我們從來也沒有覺得我們的發現是事出偶然。如果要想有所發現,那麼你就得花時間去發現,你就得對自己的研究方式不過於偏執,這樣就不至於抗拒事先無法預料到的情形。另外有兩個研究組之所以未能發現朝向選擇性,只是因為他們太“科學”了:有一個研究組造了台只能產生水平光條的儀器,而另一個研究組則只能產生垂直光條,他們以為這樣做可以比用動來動去的光點探測視網膜更有效。”[11]

善於提出問題 如何才能學會創新思維呢?美籍諾貝爾獎得主李政道説:

“要開創新路子,最關鍵的是你會不會自己提出問題。能正確提出問題,就是創新的第一步。”[12]

“隨便做什麼事情,都要跳到最前線去作戰,問題不是怎麼趕上,而是怎麼超過。要看準人家站在什麼地方,有些什麼問題不能解決。不能老是跟,否則就永遠跑不到前面去。”[12]

諾獎得主霍奇金(Alan Lloyd Hodgkin)就是因為問了個問題:“動作電位為什麼會有超射?”這才導致了他們有關動作電位“離子學説”的發現。諾獎得主休伯爾和維澤爾發現初級視皮層細胞的朝向選擇性,是因為他們試圖回答阿德里安(Edgar Adrian)向他們的“老闆”庫夫勒(Stephen Kuffler)所提的一個問題:如果貓視網膜神經節細胞的感受野呈同心圓結構,那麼,“腦裏的細胞也是這樣的嗎?”

美國神經科學家拉馬錢德蘭(Vilayanur Subramanian Ramachandran)從他治療的病人的病理現象,甚至從生活中遇到的一些難於解釋的事情中不斷地提問題。例如,為什麼有許多截肢病人會感到已截去的肢體還依然在那裏?為什麼車禍後有病人會把自己的親生父母當成了“冒牌貨”?為什麼有些人在看到數字時會同時感到有顏色?……然後提出種種假設,構思出巧妙的實驗,只需要技術含量不高的設備就能支持或者證偽他的假設。而代價昂貴的高技術則只是進一步驗證了他的這些假設而已!讀他的作品就是享受這樣的智力探險,限於篇幅本文不擬具體介紹,強烈推薦讀者自己去讀一下他的作品[13, 14],你就會體會善於提出問題為什麼那麼重要。筆者自己的讀後感是,有些現象我們也會遇到,為什麼他能由此提出問題,而為什麼我卻不能?

勤奮和百折不撓的毅力

正是由於對科學的無比熱愛,對自己選定目標的執着,興趣和對未知的強烈好奇心,使他們為了實現自己的目標百折不撓。

科學家的生活不可能都是陽光和鮮花,克里克在回顧他們的成功之路時説道:

“我們根本不知道答案是什麼,但是我們認為它非常重要,所以下決心從任何相關的方面長期頑強地思考它。實際上,沒有任何其它人準備進行這樣的智力投資,因為這不僅要學遺傳學、生物化學、化學和物理化學(包括X-射線晶體衍射——誰願意學這種東西?)(克里克本人在大學裏學的是物理學——引者注),而且還要從中去粗取精。沒完沒了的討論是必不可少的,有時簡直令人心智枯竭。如果沒有強烈的興趣,任何人都無法忍受這一切。”[8]

坎德爾(Eric Kandel)説道:

“雖然我對科學生涯深為滿意,但是這種生涯也絕非輕鬆容易。……就像任何探索未知的人那樣,我也有時感到孤獨、沒有把握、沒有現成的路可走。每當我踏上一條新路,總有些好心的朋友和同事加以勸阻。我不得不及早學會對這種不安全感安之若素,並在一些關鍵問題上相信自己的判斷。”[15]

事實上,當他試圖用低等動物海兔來研究學習記憶的細胞機制時,並不被另一些當世大師如埃克爾斯和庫夫勒等人看好,他們認為要在細胞機制上研究如此高層次的功能幾乎沒有成功的可能。坎德爾頂住了這樣的思想壓力,不懈努力終於取得了成功。

愛德華·莫澤(Edvard Moser)在為諾獎寫的自傳中,總結自己成功的經驗時説道:

“從我們攻博開始,梅-布麗特和我一直得到許多人士和機構的幫助,他們都看到了我們工作的潛力並給予了我們支持。也許我的性格也多少起了作用。我有堅強的意志,我會專注於某個特定目標,即使要達到目標需要花幾十年的時間也依然堅持不懈。我對數學的熱情也很有用,而且我還熱衷於將收到的各種信息整合在一起。在梅-布麗特的幫助下,我感到有時我可以看到全景和前進的道路。”[16]

他的夥伴梅-布麗特·莫澤(May-Britt Moser)在其自傳中也説道:

“大約就在這個時候(指她堅持攻博方向的時候,儘管導師不贊成,而且能否以此取得資助也把握很小。——引者注),我意識到自己有多麼堅持不懈。我一直都對人友善和有禮貌,但是如果我真的想要一些東西,沒有人能阻止得了我。”[17]

對這些傳主而言,對待失敗和挫折的態度確實正如卡哈爾所言:“對待失敗的態度只有簡單四個字:繼續嘗試。”

我們常常聽到同事抱怨由於雜事纏身而時間不夠,看看蒙卡瑟爾(Vernon Benjamin Mountcastle)的例子吧!隨着蒙卡瑟爾學術地位的不斷提高,1964年他擔任了霍普金斯大學生理學系的系主任,還擔任《神經生理學雜誌》(Journal of Neurophysiology)和教科書《醫學生理學》(Medical Physiology)等期刊、著作的主編。1969年,他更當選為新成立的神經科學學會(Society for Neuroscience)的主席。但是他並不因此而脱離自己的實驗工作,據他自己説,在其行政助理的幫助之下,他可以在上午9點前處理完行政事務,然後回到實驗室工作。他認為任何每週研究工作時間少於60小時的神經科學家都只能算是“兼職者”,他也不讓他的助手們代替自己做實驗。那麼,時間哪裏來呢?作為一個工作狂,蒙卡瑟爾每天早上7點上班,晚上6點才回家吃飯,經常在飯後又回來繼續工作到半夜。

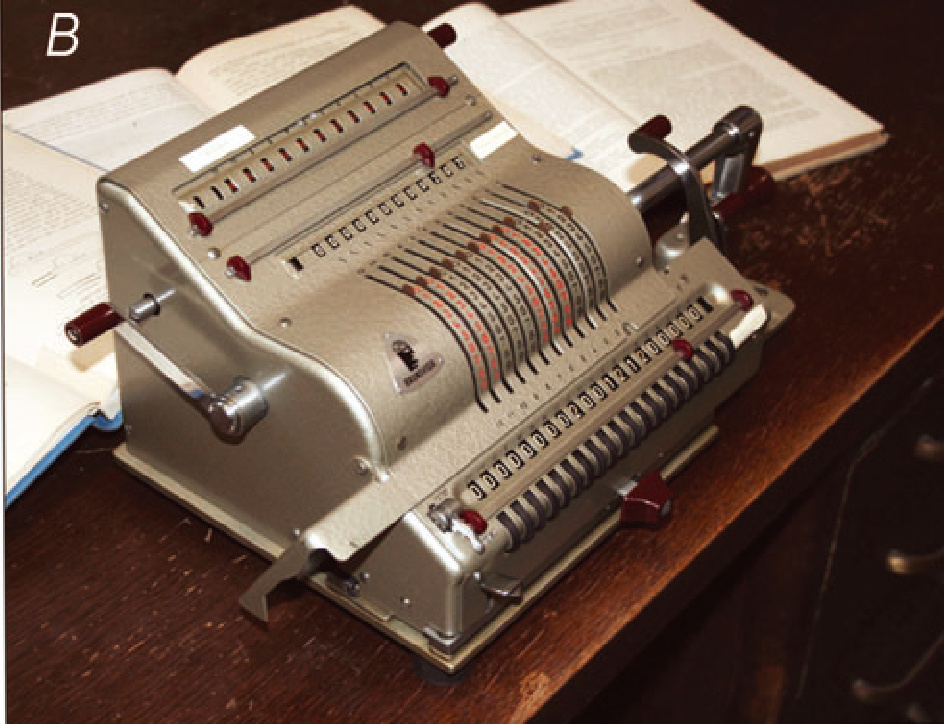

另一個堅忍不拔的小小例子是,當霍奇金和赫胥黎(Andrew Huxley)通過實驗建立起神經細胞膜模型的微分方程而需要進行數值計算時,“然而,在什麼都還沒有來得及做之前,我們得悉計算機[EDSAC 1]將停止服務在6個月左右,以進行了重大改進。安德魯·赫胥黎用一台Brunsviga牌的手搖計算器(圖4)手工求取微分方程的數值解,從而克服了困難。這花了大約三週時間才算出了擴播的神經脈衝,安德魯真是花了大力氣啊!”[18]

圖4 赫胥黎用來計算霍奇金-赫胥黎方程的手搖計算器。[19]

圖4 赫胥黎用來計算霍奇金-赫胥黎方程的手搖計算器。[19]

2004年7月,88歲高齡的克里克得了結腸癌,已經到了晚期,化療已經不起作用,非常疼痛,醫生告訴他過不了9月了,但是他依然對科學充滿了熱情,對他無能為力之事保持冷靜。就在他逝世的一個星期前,美國科學家諾夫斯基(Terrence J. Sejnowski)等人去看他,他依然在伏案工作,周圍放滿了論文,一如以往,只是有一根手杖斜靠在他的椅子旁,腳踝紅腫。他們談了大概有一個小時,絕大多數時間都在談論他對屏狀核的想法,他正在寫一篇有關這個問題的綜述。他説他希望他的文章能激發起人們對這個以前一直受人忽視的組織的研究。

直到他臨終以前的幾個小時,他還在寫論文。對來訪的朋友,他從來不談自己的疾病,談的依然是意識研究中的種種問題。他以一種極度理性的態度對待他的疾病,別人看不出他對此有任何不安,他更從來不因此讓他的朋友感到不安。可以説是工作到了最後一息。

博和專的統一

英國科學家貝弗裏奇在他的名作《科學研究的藝術》一書中寫道:

“成功的科學家往往是興趣廣泛的人。他們的獨創精神可能來自他們的博學。……獨創精神往往在於把原先沒有想到過的有關聯的觀點聯繫起來。此外,多樣化會使人觀點新鮮,而過於長時間鑽研一個狹窄的領域則易使人愚鈍。因此,閲讀不應侷限於正在研究的問題,也不應侷限於自己的學科領域,實在説甚至不應拘於科學本身。”[1]

書中介紹的霍奇金、赫胥黎、哈特蘭(Haldan Keffer Hartline)、休伯爾、馮·貝凱希、弗里曼、克里克、米爾納、愛德華·莫澤等人大學本科不是讀的是數理,就是選修了數理。這恐怕並非偶然。克里克原來是學物理學的,之前對生物學所知甚少,因此他不得不花很多時間去學習生物學知識,而更重要的是學會理解生物學家的思想習慣和思考方式,克里克後來回憶説,這種轉變“幾乎就好像是要求人必得重生一次。” 但這種努力是值得的。

博學並不等同於萬金油,不需要專長。中國科學院上海生命科學研究院的孫復川研究員有一個很形象的解釋,他説過,一個好的外科醫生應該有一把很鋒利的解剖刀,沒有這樣一把刀,他就不能很好地進行手術;但是光有一把鋒利的解剖刀也還不行,他還需要有止血鉗、鑷子、縫合針、縫合線等等,沒有這些東西,他依然做不好手術。專長就好像是外科醫生的那把解剖刀,而其它知識就好像是止血鉗、鑷子等等。赫胥黎後來在追憶霍奇金時説道:

“霍奇金在下列方面具有非凡的能力:他善於識別他感興趣的領域中的重要問題,同時找出定量解決這些問題的方法。再加上他在解剖和電子學方面嫺熟的技巧,以及數學方面必要的深厚功底,這使他得以勝任非常困難的任務。結果,他在其研究領域中通常處於領先地位,並且可以按照自己的節奏前進,而不必擔心被其他實驗室超越。”[20]

他們不僅有廣博的知識背景和突出的專長,而且還對新技術非常敏感。新技術往往是開啓腦科學革命的前提。如前所述,卡哈爾正是痴迷於高爾基(Camillo Golgi)發明的新染色方法,才提出神經元學説。而哈特蘭、阿德里安還有後來的霍奇金和赫胥黎正是敏感地運用了當時還是剛剛出現的電子技術才開闢了電生理學的新領域。正如霍奇金所説:

“令人高興的是,他(指阿德里安——引者注)帶着他的放大器一往無前,開闢了整整一個領域,在接下來的30年裏結出了豐碩的果實。”[21]

勤于思考

勤奮並不等於説一天到晚都要撲在手頭的工作中,利用餘暇進行思考往往也十分重要。諾貝爾獎得主坎德爾是一位勤奮的科研人員,整天泡在實驗室裏,這終於使他的妻子怒火萬丈。在一個星期天的下午,她抱着兒子衝到了他的實驗室裏,衝着他尖聲叫道:“你不能再這樣下去了。你只想到你自己和你的工作,你一點也不關心我們倆!”坎德爾感到非常意外和委屈。過了好幾天他的心情才平靜下來,並且想清楚了工作和家庭的關係,他確實應該多花一點時間在家裏。讓坎德爾沒有想到的是,不在實驗室裏整天忙於實驗,反而使他有時間來考慮怎樣用海兔來研究記憶和學習機制的問題。他後來回憶説:

“德國作曲家施特勞斯認為他經常是在和妻子爭吵以後寫出最好的曲子。對我説來並非如此,但是丹尼絲(他妻子的名字——引者注)要我多花一點時間陪她和保羅(他兒子的名字——引者注),實際上真的是讓我停下來進行思考。·……實際上,思考比只是更多地做實驗更有價值。”[15]

正是這些思考成為坎德爾利用海兔研究記憶和學習機制的契機。許多科學家正是在早上起身之前躺在牀上,或是在散步,以至洗澡時進行思考得到靈感的。不是一天到晚忙於事務,在遐餘時勤于思考,也正是科學家勤奮的另一種形式。俄國思想家車爾尼雪夫斯基説得好:“靈感是一個不喜歡拜訪懶漢的客人。”只有勤于思考才能產生和捕捉到靈感。當然前面所説的勤奮和下面就要説的勤於討論中的許多內容,其實也是勤于思考的例子,這裏就不重複了。

不恥下問和勤於討論

向人請教其實不光限於向人請教自己不懂之處,還包括把自己的想法説出來,告訴別人,徵求別人的意見,和人討論,以至開小型的討論會。多討論為什麼那麼重要?

首先,由於每個人的知識背景不同,考慮問題的角度不同,因此別人可能從一個你從來沒有想到過的角度提出問題,找到解決問題的新思路。儘管你對你所討論的問題長期思考,也許在這方面已經積累了大量的知識,但是正因為你一直在沿着你的思路考慮這個問題,因此有可能鑽進了牛角尖而不自知,他人甚至是一個外行從新的角度看問題的一句話卻可能發聾振聵,“柳暗花明又一村”,使思想擺脱舊習慣和舊思路。例如在細菌學中,採用瓊脂作為固體培養基就是科赫(Robert Koch)在和同事赫西(Hesse)討論時,後者的妻子建議的(作為家庭主婦,她很熟悉用瓊脂來做果凍之類的食品)。其次,諺語説:“三個臭皮匠,頂個諸葛亮。”每個人的知識可能都不夠全面,幾個人一討論,彼此取長補短就可能會得出“一加一大於二”的效果。第三,把自己的想法説給別人聽的過程也是整理自己思想的過程。要説服別人,往往迫使你思考得更嚴謹,有時候甚至對方一言未發,你就會突然大徹大悟,想到了一個以前從來也沒有想到過的點子。在思考問題的時候,把它寫下來也起到類似的作用。因此當你對某個問題感興趣,而看了一段時間的材料之後,把自己的思想整理一下,寫個小結,也起到同樣的作用。

這些傳主又都是一些好思考並提出問題的人,不僅問問題,而且還好和人討論。與人討論,特別是有共同興趣而又背景不盡相同的人討論,可以説是磨練思想最好的磨刀石。

休伯爾和維澤爾的許多發現都源於他們之間的經常討論。休伯爾回憶説:

我們不大記得,也從不討論我們的想法是打哪兒來的——多半是在我們沒完沒了的實驗和討論中產生的。有的想法是我們中間的某個人提了個頭但是後來常常就給忘了,而在幾個月之後另一個人又重新提了出來[22]。

與他人討論在克里克衝擊生命和意識兩大謎題中都起了重大的作用。

1953年沃森到克里克所在實驗室來合作研究結晶肌紅蛋白,而當時克里克正在做他有關蛋白質和多肽X射線晶體衍射的博士論文。兩人意氣相投、一見如故,他們都熱衷於揭開遺傳的分子機制之謎。這本來不是他們的正業,但是在兩年時間裏,無論是在實驗室裏,還是午飯後的散步,或是夏日泛舟河上,他們不斷地討論這一話題。這甚至使他們研究組的組長把新分配到的一間辦公室給了他們,以免他們滔滔不絕的討論影響他人的工作。他們的討論最後結果是發現了DNA的雙螺旋結構!

在向意識研究發起衝鋒的攻堅戰中,他的忘年交科赫(Christof Koch)回憶説:

因為他太有名了,許多人都不敢對他的想法進行批評,而他要的就是對他想法的批評。他的想法多得驚人。有些非常聰明,有些非常有洞察力,但是也有些並非如此,還有一些簡直是發了瘋。但是你要知道,你碰到的是這樣一位奇材,這樣一位富於創新的天才,他的思想噴湧而出,他需要有人和他共鳴,並告訴他這個想法不行,那個想法太棒了,而那個想法又太愚蠢了……這就是他的工作方式,你早上十點去,一直討論到傍晚六點,他會把所有的證據從頭到底梳理一遍,他會對數據進行篩選,對此進行討論,從不同的角度進行考察,否定某個想法,提出新的假説,再次予以否定,然後吃晚飯,通常飯後這個過程還要繼續下去。直到他去世的那天為止,他數十年如一日始終如此地工作和生活。”[23]

並非只有在旗鼓相當之間的人進行討論才有收益。坎德爾説過:

“我雖然也有失望、沮喪和無計可施的時候,但是我發現只要再讀讀文獻,到實驗室去分析分析日積月累得到的數據,再和學生們以及博士後討論討論,我總會得出下一步該怎麼做的點子。

……

我不僅從老師那兒取得教益,而且還從出色的研究生和博士後團隊的日常交流中獲益匪淺。”[15]

當然如果兩個討論者都是固執己見之輩,沒有開放的頭腦,沒有虛懷若谷的胸懷,討論的目的只是要證明自己高明並壓倒對方,那麼這樣的討論就沒有任何意義。

筆者在寫本文的開始時,擬的副標題是“腦科學大師們的成才之路與治學之道”,後來把“成才之路”去掉了。這是因為在一篇短文裏只能講到大師們的一些共性,也就是他們共同的治學之道。人生的道路是複雜的,成才之路並沒有一個標準的模式。看看書中介紹的科學家,他們出生的家庭各不相同,既不乏醫學世家,也有平頭百姓,貧困的移民甚至身世不明。其童年也並非都是虎爸、虎媽督導下的神童、循規蹈矩的學霸或者模範生(當然也不乏這樣的例子,例如戴爾、拉馬錢德蘭、阿德里安等)。但是也有“問題少年”,“街頭‘玩’童”、“鄰家少女”和“文藝青年”等。其成長之路可謂千姿百態,各人有各自的機遇。他們的成功之路都要放在他們的各自背景之中才能理解得透徹一點,他人很難完全複製。本文限於篇幅當然無法做到,所以如果想感受更深一點,筆者不揣冒昧還是建議讀者把拙作找出來讀一讀。[24]雖然這些人無論出生如何,幼年經歷如何,都可以看出他們從小就懷有無窮的好奇心以及對自己認準了的目標的執着,不過這也可以算在他們日後的治學之道當中。

當然,書中介紹的傳主都是腦科學的大師,屬於科學研究型的人才,他們的成才之路乃至治學之道,和技術精英比較起來就不盡相同,更不要説各行各業的精英。因此,沒有一條現成的路可以照搬而取得成功,但“它山之石,可以攻玉”,從他人的成功中結合自己的情況還是可以有所啓發和感悟。不過他人的範例畢竟是他人的經驗,更重要的是讀者在有所感悟之後,要自己去實踐,自己去摸索,發現適合於自己的方法和途徑。只有這樣,才能找到一條適合自己的攀登之路。

資料來源

[1]貝弗裏奇著,陳捷譯 (1979)科學研究的藝術。科學出版社。

[2]von Békésy. My experiences in diferent laboratories, autobiographical speech(http://fizikaiszemle.hu/archivum/fsz9905/bekesy.html)

[3]Milner B (1998) Brenda Milner. In Squire LR(Ed) The History of Neuroscience in Autobiography. VOLUME 2. pp.276-305. ACADEMIC PRESS, San Diego L

[4] Cajal, S. Ramón y (1917) Recuerdos de mi vida, Vol. 2, Historia de mi labor científica[M]. Madrid: Moya.英譯本: Recollections of my life (trans. E. H. Craigie with the assistance of J. Cano), Philadelphia: American Philosophical Society, 1937. Reprinted Cambridge, MA: MIT Press, 1989.

[5] Eccles, J.; Gibson, W. (1979). Sherrington: His Life and Thought. Berlin; New York: Springer International.

[6] Feynman R (1992) Surely You Are Joking, Mr.Feynman: Adventures of a Curious Character. W.W. Norton & Company, Inc.

[7] Catani M and Sandrone S (2015) Brain Renaissance: From Vesalius to Modern Neuroscience. Oxford University Press. New York.

[8] 克里克著,呂向東、唐孝威譯 (1994)狂熱的追求,中國科學技術大學出版社。

[9] Valenstein ES (2005) The War of the Soup and the Sparks: The discovery of Neurotransmitters and the Dispute Over How Nerves Communicate. Columbia University Press.

[10] Freeman WJ (2007) My legacy: a launch pad for exploring neocortex. In: Keynote talk at the 2007 NSF brain network dynamics conference. Berkeley. https://archive.org/details/Brain_Net work_Dynamics_2007-03_Walter_freeman. Accessed on 26–27 Jan 2007

[11] HUBEL D. David H. Hubel [M]//SQUIRE L R (ed). The History of Neuroscience in Autobiography, Vol. 1. Society for neuroscience. [S. l.]: Oxford University Press, 1996: 294-317.

[12]王梓坤(2005) 科學發現縱橫談。中國少年兒童出版社。

[13] Ramachandran VS and Blakeslee S (1998) Phantoms in the Brain. Happer Perennial.

中譯本:顧凡及譯(2015)腦中魅影,湖南科學技術出版社

[14] Ramachandran VS (2011) The Tell-tale Brain - A Neuroscientist’s Quest for What Makes Us Human. W. W. NORTON & COMPANY

[15] Kandel ER (2006) In Search of Memory: The Emergence of a New Science of Mind. W. W. Norton & Company.

中譯本:羅躍嘉等譯校(2007),追尋記憶的痕跡,中國輕工業出版社

[16] Edvard Moser Biographical. The Nobel Prizes 2014. Published on behalf of The Nobel Foundation by Science History Publications/USA, division Watson Publishing International LLC, Sagamore Beach, 2015. <https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2014/Edvard-moser/biographical/>

[17] May-Britt Moser Biographical, The Nobel Prizes 2014. Published on behalf of The Nobel Foundation by Science History Publications/USA, division Watson Publishing International LLC, Sagamore Beach, 2015

https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2014/may-britt-moser/biographical/

[18] Hodgkin AL (1992). Chance and Design: Reminiscences of Science in Peace and War.[M] Cambridge University Press.

[19] Schwiening CJ. (2012) A brief historical perspective: Hodgkin and Huxley.[J] J Physiol 590(11): 2571–2575

[20] Huxley A. (2000) Sir Alan Lloyd Hodgkin, O.M., K.B.E. 5 February 1914 – 20 December 1998: Elected F.R.S. 1948. [J] Biogr. Mems Fell. R. Soc. 46: 219-241.

[21] Hodgkin A (1979). “Edgar Douglas Adrian, Baron Adrian of Cambridge. 30 November 1889 – 4 August 1977”. Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society. 25: 1–73.

[22] HUBEL D, WIESEL T. Brain and visual perception: The story of a 25-year collaboration [M]. [S. l.]: Oxford University Press, 2004.

[23] 顧凡及 (2014)腦海探險 - 人類怎樣認識自己。上海科學技術出版社。

[24] 顧凡及(2021)發現大腦——誰開啓了我們的心智之旅.上海科技教育出版社

特 別 提 示

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閲不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關注公眾號,回覆四位數組成的年份+月份,如“1903”,可獲取2019年3月的文章索引,以此類推。

版權説明:歡迎個人轉發,任何形式的媒體或機構未經授權,不得轉載和摘編。轉載授權請在「返樸」微信公眾號內聯繫後台。