別讓那個網暴者跑了_風聞

已注销用户-中国政经第一刊2022-03-20 08:59

作者 | 何國勝

看到自己微博有700多條未讀消息時,楊玲第一反應是“自己要火了”。她順手截了一張圖,想着做個紀念。

但點進去消息欄一看,滿屏的辱罵。“撒泡尿照照自己”“就你好看,你全家都好看”……其他的一些難以複述。

起因只是一條評論。

那天上午,楊玲打開微博,首頁推的是某位女明星。她覺得不勝煩擾,於是評論説:“最近總是推她到我首頁,別推了,我get不到她的美。”

中午時,那些惡評如雪片飛來。起初,楊玲氣憤,跟罵她的人對罵,與稍顯温和的人講理,“我只是不喜歡她,又沒説她醜”。但這都是徒勞。評論和私信還是不斷湧進來,罵過去的話被更強烈地反彈回來。

不難過是假的。有人去微博主頁看了她的照片,諷刺道,“我看你微博,就長那樣,我還以為你多好看呢”。楊玲覺得無力,想了想還是算了。她刪了那條有關女星的評論,不再看那些惡評。

這事過去有些日子了,可每次跟人講起,楊玲就驚訝於原來網暴如此普遍,“沒想到發生在我身上。”楊玲告訴南風窗記者。

有這種感受的不止楊玲一人,網絡暴力已經成為互聯網中常見的現象。諸多熱點事件中,當事人中一方或兩方多會遭遇網暴的傷害,讓事情走向悲劇。

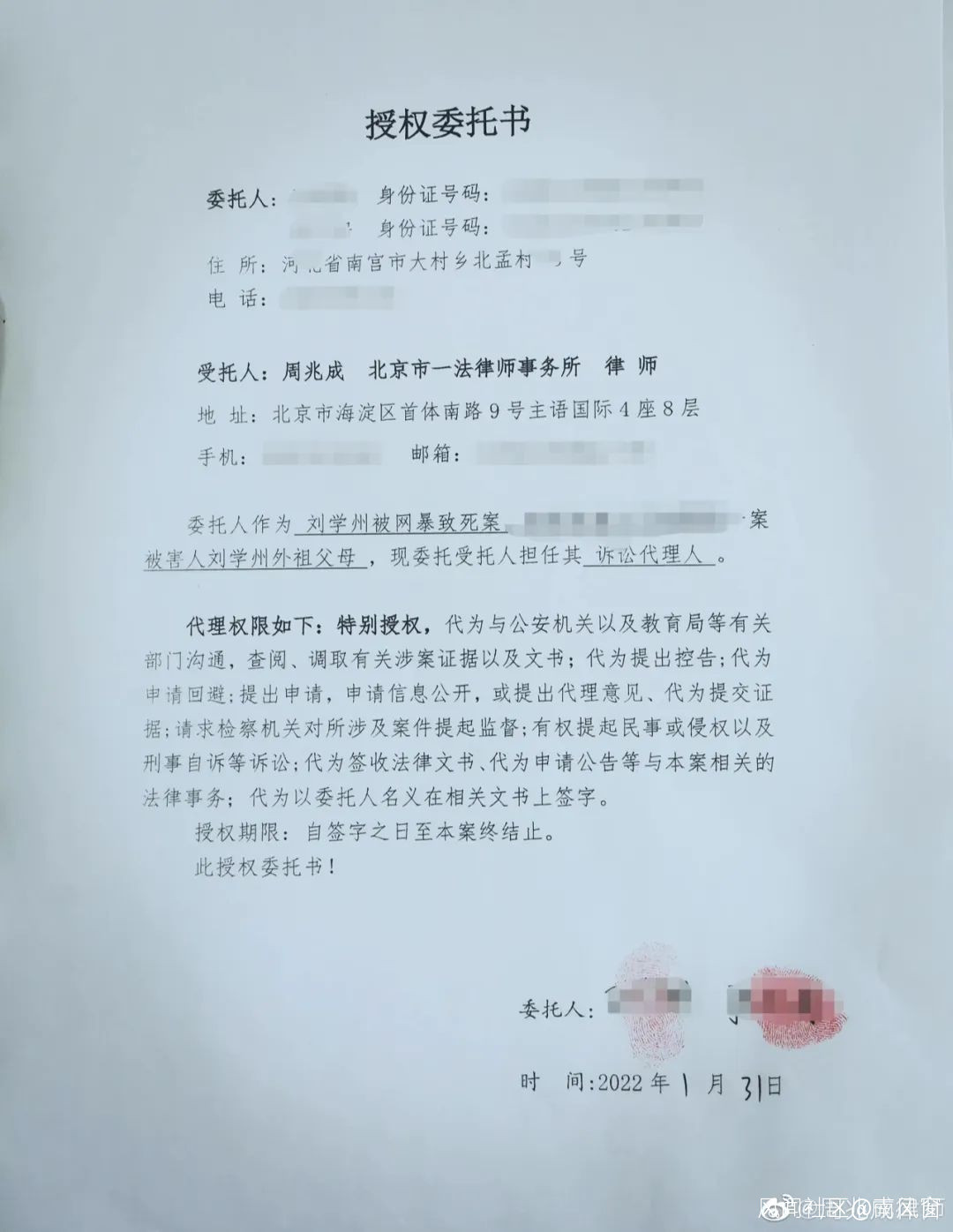

如年初自殺的尋親少年劉學州,在遺書中控訴了生前遭遇的網暴。後來其親屬委託律師對網暴者提起訴訟。

尋親少年劉學州

2020年7月,杭州吳女士被造謠出軌外賣小哥。遭到網絡暴力,導致她失去工作、心生抑鬱。

2018年8月,德陽安醫生和丈夫去游泳時,兩名13歲男孩與她發生肢體碰撞,從而產生衝突。之後安醫生被人肉搜索、不堪被謾罵侮辱後自殺……

這樣的例子可以列舉很多,它們像是一個個紅色警示燈,告誡我們:網絡暴力似是一把利刃,刺向人時,血是真的。

可喜的是,網暴的這種傷害性已經被司法機關重視。

今年兩會期間,最高人民法院工作報告提出,對侵犯個人信息、煽動網絡暴力侮辱誹謗的,依法追究刑事責任。

今年兩高報告強調依法治理網絡暴力登上微博熱搜

此外,最高人民檢察院工作報告提到,從嚴追訴網絡誹謗、侮辱、侵犯公民個人信息等嚴重危害社會秩序、侵犯公民權利犯罪。

同時,不少人大代表和政協委員建議將網暴行為納入刑法、將嚴重的網暴納入公訴案件。

“社死”也被司法層面提起關注。最高檢檢察委員會委員、第一檢察廳廳長苗生明表示,看似“小案”,但當事人可能遭遇“社會性死亡”,是“天大的事情”。

於是,如何用法律及相關配置更好地規制網暴,這成為網絡中每個人的疑問和期待。

1

網暴難界定

談起網暴時,每人都有幾句話説,但問及具體的概念或形式界定時,多數人面露難色。這是現實的問題。

“網暴”並非法律用語,也就難以界定。對一違法行為若沒有明確的界定,治理就不免出現難題。甚至使得有人實施了網暴而不自知。

這對當前的法律界是一個考驗。浙江省公共政策研究院研究員高豔東告訴南風窗記者,網暴的界定有兩點困難。

一是言論合法性、合道德性難以界定。高豔東表示,在事實沒有清晰前,除了那些明顯的辱罵言辭,網民的發言處在一種“公説公有理,婆説婆有理”狀態,難以達到違法程度。但這些發言,表面上看不會對當事人產生傷害,可如果其不符合事實,就會以一種更難以察覺的方式傷害當事人。

二是網絡暴力參與者的跟風現象難以界定。“ 多數網暴參與者大多體現出一種跟風姿態(對相關惡意評論的點贊或跟帖)。在極少數惡意製造者的帶動下,若出現了大量的點贊或跟帖的支持,則會對網暴受害者產生極大的心理壓力。如此,可能原本無任何惡意的一條點贊或跟帖就會在莫名之中成為壓倒網暴受害者的最後一根稻草。”高豔東説道。

“網暴”並非法律用語,也就難以界定。圖源:人民視覺

儘管有上述兩種難以界定性,但仍有專家對其常見的表現形式做了總結。

中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍將網暴分為三種形式,“一種是語言的攻擊,涉及到侮辱、誹謗。第二是人肉搜索,這主要是對個人信息權的一種侵害。第三種是惡意的輿論引導,打着時事評論的旗號,進行煽動性的網絡動員。”

經過長期觀察,朱巍認為第三種形式是最多的,也最應該“狠狠治理”。這類多是一些自媒體號或網絡大V發起,背後有較強的組織能力。他們的意見影響其他網民,一定程度上導致語言攻擊和人肉搜索的出現。

網暴出現的原因複雜,難以一句話概括。“有些就是為了貶損他人人格,還有一些是飯圈之類羣體的‘拉踩’,也有為了流量罵人,哪有流量有往哪蹭。”朱巍説道。

高豔東認為,網暴行為的出現,很大程度上是因為網絡空間的虛擬性和評論的匿名性(即使用暱稱),這讓很多人覺得,無需對自身言論直接負責。

而且“有些人其實在線下都是善良誠實的人,為什麼在線上就變了樣子?”朱巍分析道,由於普通網民被裹挾進輿論後,在羣體壓力或信息繭房的影響下,會主動或被動地變得極端。

而這致使網暴呈現出一系列特點,同時也成為對網暴者追責和處罰時面臨的難題。

2

網暴難追責?

通常,“網暴者是不特定且人數眾多”,高豔東説,網絡暴力中的雙方沒有直接的利害關係。而且,“網暴行徑的認定更難、後果往往更嚴重。”

現實中,很多網暴直到造成嚴重後果後才被認定為網暴行為,而它“往往會造成被網暴者’社死’乃至精神失常、自殘、自殺等嚴重後果。”

主播“羅小貓貓子”因網暴在直播時喝農藥自殺

此外,網暴行為中的暴力,又是一種無形、不知名、不特定的暴力。“給被網暴者帶來一種不知名的心理影響,加重其心理壓力,而這種暴力的傷害後果往往只有被網暴者才可直接或間接感知,換言之,即言者無意,聽者有心。”高豔東説道。

一旦進入司法程序,這些特點在某種程度上就成了追責的障礙。

雖然從整個立法體系來看,我國目前有8部規制網絡空間的專門立法(如《網絡安全法》《個人信息保護法》)和21部涉及互聯網法律規範的相關法律(《治安管理處罰法》《民法典》《刑法》等)。

可是,由於“互聯網的快速發展,相關法律規範顯示出明顯的滯後性。”高豔東説。

“兩高”在2013年發佈的《關於辦理利用信息網絡實施誹謗等刑事案件適用法律若干問題的解釋》(下稱 《解釋》)提供了為數不多的追究網暴者刑事責任的法律依據。其主要處理涉嫌誹謗的網絡暴力行為,即故意捏造、篡改並散佈損害他人名譽的事實,但得是在“情節嚴重”的前提下才能追究刑責。

根據《解釋》規定,“情節嚴重”包括:同一誹謗信息實際被點擊、瀏覽次數達到五千次以上,或者被轉發次數達到五百次以上的;造成被害人或者其近親屬精神失常、自殘、自殺等嚴重後果的;二年內曾因誹謗受過行政處罰,又誹謗他人的和其他情節嚴重的情形。

儘管有此依據,但造謠誹謗只是網暴行為的一種,並不能涵蓋所有的網暴行為。

更為重要的是,誹謗罪是刑法中為數不多的“告訴才處理”的罪名。它意味着,若被網暴者要想追究網暴者的刑事責任,只能自訴,而非檢察院公訴,公安機關也不介入。這帶來的問題是:起訴者要自行舉證。但面對不特定、不知名且人數眾多的網暴者,自行取證的難度很大。

代理“劉學州被網暴自殺案”的律師周兆成就面臨這種難題。劉學州自殺後,其親屬委託周兆成起訴追責網暴者。很多“施暴者”在劉學州去世當日,刪除了相關的網暴內容、侵權作品,給取證帶來一定困難。

劉學州自殺後,其親屬委託周兆成起訴追責網暴者

周兆成曾告訴南風窗記者,第三方網友給他們提供了大量的截圖證據。他們從中篩選出2000條涉及對劉學州的侮辱、誹謗、謾罵攻擊的網暴言論。之後,這些證據還要進行保全和固定操作,工作量和成本頗高。

而且,面對人數眾多的網暴者,周兆成團隊也無法逐一起訴,只是選擇了其中影響力較大的“大V”。

“對於被帶節奏的這些網友,由於他們自身的影響力有限,通常的話他們在法律層面上還是一個侵權行為。這樣的網友,主要還是法不責眾,沒辦法説每個人都去追究他們的法律責任。”周兆成説道。

但不可否認的是,每一個網暴者輕飄飄的話,都可能是劉學州身上“最後的稻草”。

整體而言,目前我國規制網絡暴力行為的手段主要是民事手段,受害人也多通過提起民事訴訟的手段來維權,相關的刑事案例較少。

一篇研究網絡暴力刑法規制的論文《網絡暴力行為的刑法規制》通過統計司法機關公開的裁判文書發現,截至2019年,公開的有關網絡暴力的刑事案例不足10例。民事案例多以賠禮道歉、消除影響、賠償損失等結束。

3

可以怎麼做?

網絡呼聲中,對治理網暴最多的是苛以刑責。而這又是否可行?

網絡暴力的愈發猖獗、頻繁與當下法律規範的滯後性產生了落差,所以今年的兩會中,讓網暴入刑的呼聲不小。其中,全國政協委員魏世忠建議將嚴重的網絡暴力納入公訴案件。

司法實踐中,“嚴重危害社會秩序和國家利益”的侮辱或誹謗類案件,才會被提起公訴。《解釋》對“嚴重危害社會秩序和國家利益”規定了7種情形。

如造謠杭州女子出軌快遞小哥的案件,最後由刑事自訴轉為公訴。檢察機關認為此案造謠誹謗行為符合《解釋》規定的“嚴重危害社會秩序”的情形,是近年來為數不多的自訴轉公訴的網暴類案件。

2月21日最高人民檢察院以“堅持以人民為中心加強網絡時代人格權刑事保護”為主題舉行的新聞發佈會中,該案就作為指導案例出現。對將嚴重的網絡暴力犯罪納入公訴案件具有現實的指導意義。

不過,網暴入刑,當前的法律規範還不足以提供必要的支持,具體條文可能需要更加明確。

一是制裁手段最為嚴厲的《刑法》中,“侮辱罪”“誹謗罪”的構成要件並不完全適用於網暴特徵。“網暴者往往可以就其‘漏洞’為自身脱罪。”

二是《刑法》應當積極回應時代發展所帶來的風險挑戰的合理關切,“網絡空間不再是傳統意義上與現實生活有着極大差距的‘虛擬空間’,對此,《刑法》當定其責。”

對於設立“網暴罪”的聲音,高豔東認為實際意義可能並不大。

2022年“清朗”系列專項行動將重點整治這些網絡亂象。圖源:視覺中國

具體來説,基於網暴者的不特定且多數人的特點,若網暴入刑“可能出現‘該判的的判不了(由於舉證、構成要件該當性、‘法不責眾’等方面的原因),不該判的抓了一大堆(可能在一定程度上擴大了打擊範圍)”的情況。

此外,一般被司法機關認定的網暴行徑,往往會對被網暴者造成較為嚴重的後果(如自殘、自殺等)。“如果只按單純的網暴定罪,難免有些過輕,不足以懲治網暴亂象。”高豔東説。

因而可能適用擬製規定,即其他法定刑更重的法律條文,從該意義上來説,用“網暴”定罪的可能性似乎略小。

如此,有效打擊網暴行為,便需要更為完善和精準的法律規範和體系。“還有就是要有待於整體網民素質的提高。”朱巍表示,“在人的綜合素質提高的基礎上,才有真正的理性發言。”否則,就算知曉了相關的法律規定,且制定了“嚴法”,也無法從根本上解決網暴問題。

4

平台何為?

網暴者和被網暴者之外,每起網絡暴力事件中,網絡平台也難以“隱身”。那麼,提供“廣場”的網絡平台,是否應該為網暴承擔責任以及承擔什麼責任?

早期,在網暴事件進入司法階段時,網絡平台常以提供技術服務的“中立者”自居,以無法顧及在自己平台上發生的所有“暴力事件”為由辯解。當下,這種純粹的“中立者”身份難以為繼。

《民法典》第一千一百九十五條規定:網絡用户利用網絡服務實施侵權行為的,權利人有權通知網絡服務提供者採取刪除、屏蔽、斷開鏈接等必要措施。未及時採取必要措施的,對損害的擴大部分與該網絡用户承擔連帶責任。

同時,《民法典》第一千一百九十七條還規定:網絡服務提供者知道或者應當知道網絡用户利用其網絡服務侵害他人民事權益,未採取必要措施的,與該網絡用户承擔連帶責任。

但依照當下的網暴現狀,平台的行動似乎還不夠。“因為所有的網暴都會產生一波流量。”朱巍告訴記者,在流量經濟的刺激下,網絡平台下決心重治網暴的動力不是很足。

事實似是如此。“就當前實際情況而言,平台顯然還處於一種“大網絡,小平台”的姿態,相關管控還略顯‘消極’。”高豔東説,在當下的基礎上,平台還要持續完善對“評論區”等網暴重災區的事前審核和事後監管機制。

“一方面需要研發更有效的監管審查技術,另一方面,需要制定更完善的‘反網暴’規範,完善舉報、申訴機制,並即時清理不當言論、虛假言論、極端言論,讓‘網絡空間不是法外之地’的口號落到實處。”高豔東建議道。

此外,高豔東還建議各網絡平台建立跨平台的黑名單制度,讓網暴者無立身之所。否則,網暴者被一個平台“拉黑”後,其換個地方,換個“馬甲”,依然“自在”。

“我們現在的這些平台實際是有能力這麼做的,但是它們沒有這麼做,(網暴過去)時間稍微久一點,(施暴的)網民可能已經忘記了,但有些被侵害的人可能永遠不會再醒來了。”朱巍説道。