孟小五“外交部湖南五七幹校50週年”回訪(八)_風聞

外交官说事儿-外交官说事儿官方账号-让更多人了解有血、有肉、有情怀的中国外交官2022-03-21 09:44

作者:孟京生 外交部第一代外交人員的子女,父母都是1950年調入外交部的幹部。

穿衣

在幹校勞動,穿衣當然是舊衣服、破衣服為多了。我們下幹校時,中國大城市市場上剛剛有“的確良”上市,當時是最貴的服裝了。幹校有些人已經有“的確良”穿了,不過不是幹活的時候穿,是作為禮服穿的。那個年代,大家穿衣得靠布票,衣服大都是在裁縫鋪做的,都是棉布的,特別不結實,不禁磨。我們這一代人,小時候穿打補丁的衣褲比沒補丁的要多,補丁摞補丁的衣服沒少穿。化纖、滌綸、的確良都是非常昂貴的衣料。

外交部的幹部,凡是出過國的,都有一些在當時來説很高級的衣服,男士西裝、領帶、中山裝,女士旗袍、高跟鞋、呢子大衣。外交部給出國人員置裝費,根據所去的國家分幾等。服裝費最高的是蘇聯、蒙古和北歐,因為地區高寒,冷。大使、參贊、一秘、二秘、隨員也有差別。第一次出國發全額,5年內再出國減半,5年以上發全額。高寒地區比一般亞非地區多一件皮大衣的錢。

現在人民生活富裕了,皮大衣算不得什麼,可在“文革”前,皮大衣就像自行車一樣,是家庭的財產之一。我記得我爸當年去蒙古任職的時候,給的置裝費是1200塊。我媽那份少一些。那個年代一般人一個月的伙食費都到不了10塊錢。

因為下幹校時外交部説是長期永久性的,不回來了,所以很多幹部把自己出國的行頭也帶來了,但沒有人穿,都放着壓箱底呢。高級衣服也算是家庭財產。

儘管外交部五七幹校的人相互之間穿衣差別不大,很多也是補丁衣服,但仍然和當地農民反差極大。當地農民不像城裏人那樣發放布票,都是自己家種棉花,自己紡線織土布,然後染成黑色,男男女女都穿黑衣服。自家織的土布總是疙疙瘩瘩的,不平。農村的孩子看到我們穿的洋布衣服,很是羨慕。我家房東就有一部織布機,有空就“咣噹咣噹”地為自家人織布。

幹校的人下地幹活,穿戴五花八門。但那個年代,夏天再熱好像也沒什麼女人穿裙子,女孩子也不穿。現在,社會發展變化了,今天的年輕人很難理解那個年代發生的事情,在我們看來理所應當、順理成章的事兒,在現在青年看來就是天方夜譚、不可理喻。

幹校“五七戰士”的穿着有一定特點,例如貼着各種膠布的塑料雨衣。我們下放來湖南之前,大家都知道湖南雨水多,都在北京買了雨衣。1969年的中國,經濟發展相對落後,膠皮雨衣很少,挺貴的,只有部隊上穿的軍用雨衣比較好,結實好看,一般人也就穿比較便宜的塑料雨衣。在湖南穿雨衣幹活,雨衣損壞得特別快,於是人們就用橡皮膏、膠布把雨衣的破裂處給粘起來。下雨時,人們通常是根據對方身上雨衣貼的膠條來互相識別的。

當地農民通常都是穿蓑衣、戴竹斗笠,打傘都是油紙糊的竹傘。中國那時還沒有尼龍傘。

幹校從東北五常並過來的連隊,每個人都有一件工作服,灰色的半夾克式的中山領,面料是朝鮮的一種什麼綸,挺結實的,就是一下水洗就板結,面料變得特別硬,用手搓幾乎揉不動,必須用刷子刷才成。由於服裝統一,看起來還挺精神的。在幹校看見穿灰色工作服的人,就知道是老“五七戰士”。我媽是從五常轉過來的,也有一件,被我要過來穿上,覺得挺牛的。

當地出產一種布——夏布,是一種薄薄的麻織品,夏天可以做短袖衫穿,就是縮水特別厲害,洗幾水就抽巴變小了,且皺皺巴巴的。因為不用布票,是當地老鄉自己織的,幹校很多人都用夏布做成短袖穿。我媽也給我做了一件穿。那個年代也沒有人把夏布的短袖衫熨熨再穿,稍微講究一點兒就會被指責為“有資產階級思想”。

平時幹校的人穿膠鞋,就是那種軍綠色的,稱之為“解放鞋”。夏天就是穿塑料涼鞋,當地老鄉穿草鞋的特別多。集市上有挑擔賣草鞋的,兩毛錢一雙。我還曾買了一雙,回來一試,不成,一會兒腳就有幾處磨破了,疼。

儘管我們也是在窮鄉僻壤的農村幹活、生活,但比當地農民的生活水準要高一大塊兒。只有和農民同吃、同住、同勞動,才能體會到什麼是艱苦,就像陝北的梁家河那樣。幹校幹活的辛苦程度不算高,但對我們這些城市來的孩子已然是一種磨練。

照相

我們這一撥人在幹校生活了一兩年,但留下的影像比較少,留影大多是集體或幾個人的合影,以幹校為背景的影像基本沒有。有幾張合影是我們幾個小夥伴去縣城照相館照的。按説十幾歲正是風華正茂的時光,也是愛照相的時候,可我翻查了那個時期的照片,竟然沒有一張個人照。幹校大人們的留影就更少了。我爸我媽在湖南、江西兩個幹校連一張照片都沒有,只有我媽在東北五常幹校有一張餵豬的工作照。幹校留影少,與當時政治高壓氣候有關。

那時的合影都是和同齡人照的。在幹校,我們70屆的在連隊幹活,一部分在茶廠連,一部分在基建二連。往下71屆、72屆的後來都到茶陵縣城裏上高中去了。我沒有一張與這兩屆幹校子弟的合影。71屆的孩子後來到茶陵上高中,過集體生活,每月回幹校一次。他們的集體合影挺多的。71屆幹校的孩子是人數最多、凝聚力最強的一羣,直到現在。

這張合影男生都認識,叫的出名字。女生能叫出名字的沒幾個,陳中萍、錢琪、顧琅琳、賀平、周小民、謝小韻、張小紅。中間的老師是張再,後當過駐美國的公使、駐澳大利亞大使。

女生合影

女生合影

1970年虎踞中學初二第三班全體男生與老師合影

1970年攝於虎踞中學操場

後排左起:杜若洲、馬小藝、陳小鋼、單偉、任友蘇、張少軍、程箭

前排左起:張華沙、袁鷹、何黎、張再、邱小農、鍾小明

2019年,幹校子弟子女(72屆和73屆)回湖南幹校時的合影。畫面上能認出的男生有吳曉宏、何寧、蔣申松,女生能認出的有馬孟玲、周春寧。

紀念虎踞班50週年聚會

認識的有:後右一蔣申松、右二李偉、右三吳曉宏、女生前左二馬孟玲。(李偉他爸李天民是基建一連的,跟我媽是一個連的。)

這些照片是幹校比較小的那一撥孩子,再小的就不怎麼記事了。

這是本人照的現在虎踞鎮上少許的老房子,據説當年“五七戰士”曾住過此地。右下角是返鄉團團員(穿紅衣的來自德國)

三人照,右起邵文俠、呂丹妮、曹霜霜。她們在幹校算是大孩子了。

曹霜霜、呂丹妮在洣江邊做撐船狀。船上的小男孩是孫大偉,就是在茶園被蛇咬的那孩子。

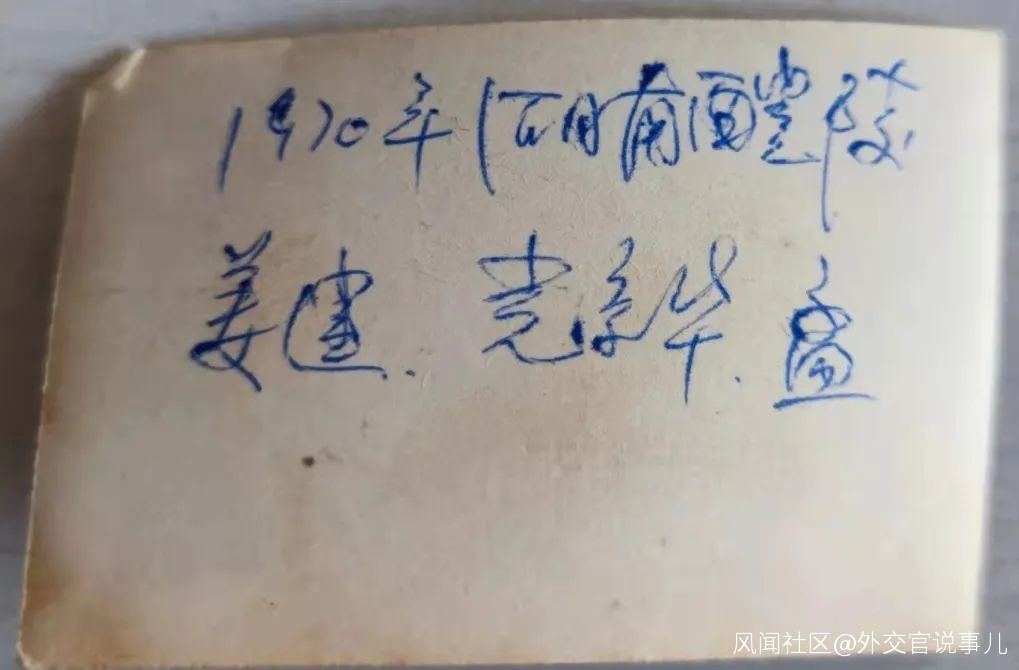

左一孟小五,左二黨京華,左三姜建,在湖南醴陵照相館照的,那時我們在幹校轉運站。

幹校子弟合影,1970年攝於湖南攸縣。

前排左一杜若飛(杜攻之子,杜攻曾任駐意大利大使、國際問題研究所所長),左二是我孟小五,左三姜建(姜龍求之子,姜龍求曾任亞洲司朝蒙處處長),戴效平(他爸是誰忘了)。

後排左一單偉(單達圻之子,禮賓司的,職務忘了,鄧小平每次出國訪問都是單達圻陪同),左二黨京華(黨自強之子,黨自強後任外交人員服務局副局長),左三谷迎憲(谷小波之子,谷小波出任過多國大使),左四陳小剛(陳維帆之子,陳維帆曾任禮賓司副司長),左五邢憲(邢海帆之子,邢海帆是空軍戰鬥英雄,開國大典時架機檢閲者之一,朝鮮戰場擊落過美軍飛機,邢憲的母親在新聞司工作)。

茶場連的幹校子弟子女及連隊領導合影

前排左起:梁旦新、羅小平、曹燕燕、呂丹妮、吳鋼。

二排左起:劉蓉、女幹部孫容、周小普、韓小敏、王金波、張小紅。

三排左起:副指導員孔浩洲、朱開憲、杜若飛、李宏偉、方嚴爾、莊一勤、xxx、陳達平、霍向陽、基建二連連領導老申。

四排左起:茶場連領導老薑、王少和、蔣印南、孟京生、邢憲、黨京華、馬嚴、冉鐵、茶場連指導員老陶。

1970年秋,拍攝於韶山

前排左起:湖南省軍區司令楊大易、濟南軍區司令楊得志與夫人申戈軍、胡成放與夫人黃穗

胡成放照片的故事

前奏:湖南省軍區司令楊大易邀請在茶陵外交部五七幹校下放的胡成放黃穗夫婦到長沙他家來住幾天。

楊大易跟胡成放是有生死之交的老戰友,兩人同在抗大一分校共過事,抗日戰爭最艱苦的時候同在山東打過日本鬼子。在一次過河時,楊大易被水給淹了,胡成放下水把楊大易給撈了上來,算是有救命之恩。胡成放是福建人,長於游水,半個“浪裏白條”。兩人的友情就這樣建立並持續下來了。

楊大易

楊大易是四川人,1933年參加紅軍,參加過長征和西路軍;1938年到山東,解放戰爭到東北,在李天佑的一縱任副師長;一直從東北打到與越南交界的鎮南關;打天津時,所部活捉了國民黨天津警備司令長官陳長捷;抗美援朝時是38軍112師師長,其部在解放軍部隊中是絕對的頭等主力。楊大易一生打大仗、惡仗無數,立功也多,1955年被授銜少將。

胡成放

胡成放在入朝作戰時是24軍副參謀長。兩個人級別差不多。胡成放1933年參加革命,留學過日本,參加過“左聯”,1937年的黨員,算是投筆從戎的知識分子。胡成放在軍隊中多從事統戰和情報工作,曾經隻身入敵穴,説服吳化文起義;從朝鮮回來後任22軍政治部副主任;1955年授銜大校。

1969年11月,胡成放隨幹校下放到湖南。楊大易得知後,執意要到長沙火車站去接老戰友。本來省軍區準備開會的,楊大易説得去火車站接人,政委説:“索性我跟你一起去,給你老戰友長長臉。”參謀長一看司令、政委安排車去火車站接人,馬上調兵佈置放警戒。

外交部幹校專列進長沙車站時,看到列隊持槍的解放軍在站台上,特威風,還有一羣軍隊首長在站台上等候。大家都以為是當地領導來歡迎外交部五七幹校的到來呢!其實是楊大易想見胡成放。

黎原

那個年代,湖南省的第一把手是革委會主任47軍軍長黎原。華國鋒當時是革委會副主任,還不是一把手。黎原和華國鋒都沒有來,到站台的都是省軍區的人。也就是説,接站是省軍區的活動,不是省裏官方的接待活動。

再説一句,楊大易是參加過長征的紅軍,資格老,1955年授銜時的少將。黎原雖是湖南一把手,但軍中資歷不如楊大易。黎原是國民黨中央軍校畢業,參加了淞滬會戰,任87師張治中、王敬久部的排長;戰敗打散後,對國民黨失去信心,投奔了共產黨;抗日戰爭基本上沒上戰場打過日本鬼子;隨王震的359旅在南泥灣種地;解放戰爭到東北後是梁興初十縱29師的團長,職位也不如楊大易高。

入朝作戰38軍是第一批,1950年10月就進入朝鮮,連續幾次大仗112師都極為出色,給38軍掙了“萬歲軍”的名號(當然其他兩個師也不差)。黎原是五次戰役時入朝的,入朝前破格提拔,當了47軍140師師長。黎原打仗相當出色。47軍軍長曹裏懷、政委周赤萍都很看重黎原。黎原在朝鮮表現搶眼,得到彭老總的誇獎,回國後提拔為47軍副軍長;後來又升為廣州軍區副參謀長;1955年授銜大校,1964年晉升少將。

人民解放軍對外打仗是一個整體,因為歷史原因,內部分有不同的山頭。軍人晉級比的是戰功。在解放軍的系列中,從軍資格是個重要的槓槓。楊大易該有的都有了:老紅軍,參加過長征,抗日時在前線打過日本,解放戰爭從黑龍江一直打到最南邊的邊境線,抗美援朝全軍師級作戰單位無人能比,所率部隊全軍頂尖。這一點上,黎原稍差。雖然黎原是湖南一把手,但通常買賬,敬楊大易幾分。另外,1960年楊大易還當過47軍的第一副軍長兼參謀長,黎楊先後當過47軍副軍長。關係還算可以。楊大易是湖南省的最高軍事首長。正軍級。

幹校的專列到湖南長沙時,由於楊大易的緣故,大家沒有落難的感覺,反而有點兒榮歸故里的樣子,風光得很!這一場景給幹校的大人和孩子們留下深刻的印象,以至於幾十年之後談起此事依然記憶猶新。

外交部的幹部很多都是從軍隊調來的,與軍隊有千絲萬縷的聯繫。類似的事情也發生在湖北鍾祥外交部五七幹校。時任武漢軍區司令曾思玉到幹校看望老戰友焦若愚,問有什麼困難嗎?焦若愚説:“我女兒身體不好,你把她帶走吧。”曾司令就把焦的女兒帶走當兵去了。

扯遠了。回到照片的背景。

1970年秋,濟南軍區司令楊得志和夫人回湖南省親,到長沙跟楊大易説想去韶山看看毛主席舊居。楊大易當然得陪同。正好胡成放夫婦也在。楊得志在朝鮮時就認識胡成放。於是,幾人一起去了韶山,留下了這張照片。

這張照片就引出了前面所述的故事,也解開了當年長沙接站之謎。

其實,照相的條件是有的。外交部的幹部(現在稱外交官)有很多出過國,在駐外使館工作過,在國外工作工資比較高,開銷較少,衣食住行基本由國家全包,手裏有幾個錢的人很多都置辦了照相機。這是與其他中央機關相比獨一份的特點。60年代中國還比較貧窮,自家有照相機的不多。就是許多高級幹部家庭也沒有照相機。

1970年11月,我爸我媽從湖南幹校遷至江西上高五七幹校後,到南昌九四醫院就診看病。我去南昌看望。我們在南昌的合影。

按説我爸的級別不夠到部隊醫院看病的資格,我爸是從報紙上看到福州軍區政委周赤萍給江西軍區下什麼指示。周赤萍是我爸在山東的老領導、老戰友。我爸我媽出國在外時,周赤萍是我們家的監護人,特別熟。我爸就寫了封信給周赤萍,請求幫助給弄點兒心臟病的日常用藥。結果不久,九四醫院就派了一個主任、一個醫生,帶着護士,從南昌到上高外交部五七幹校找我爸,進行了體檢並留下一些藥品。我媽要付錢,部隊的醫生不收,並留話,任何時候都可以來九四醫院就診、住院療養,不收費,如果病重不便行動,醫院可以派急救車。

南昌九四醫院是部隊上的大醫院,很多首長在那兒療養治病。我去的時候,還看見陳再道跟戰士們打籃球呢。

在幹校,説不上家家都有照相機,但決不是零星少數。家家都把照相機收起來壓箱底,沒見着有什麼人拿出照相機大張旗鼓地照相,太招搖,影響不好。湖南是特別潮濕的地方,壓箱底的東西時不時要拿出來晾曬一下。

我家有一台60年代蘇聯產的基輔相機,被我媽收起來不準用,理由就是影響不好。洗相片的放大機留在北京,寄放在別人家了。以前,我家有一部很好的德國蔡司廠出的135相機,是50年代最好的產品。三年自然災害時,讓我媽做主給賣了1200元,補貼家用。

德國蔡司廠出的135相機

那時我家人口多,五個兒子都是能吃長身體的時候,家境困難,不得不賣給委託行。1200塊在當時也算一大筆錢了。那個年代,一般工人的工資每月也就三五十塊,還要養活一家子人呢。困難時期,填飽肚子為第一要務。“半大小子,吃窮老子。”錢財是身外之物,該舍就舍。我爸雖然心疼,但也只能忍痛割愛了。我們家的事一般由我媽做主。

下幹校之前,我家還有一部特破的不能用的老式照相機,下放時作為破爛兒給處理了。那是一部日本相機。1941年,幾個日本人上泰山遊覽,被咱們打了伏擊繳獲的,後來不知怎麼輾轉到了我爸手裏。這東西要是擱現在,肯定是紅色文物呀!博物館都得收藏,可惜了。

説到三年困難時期,插一段外交部的故事:

故事:打黃羊 分羊肉

困難時期(1960-1962年)吃飯定量,沒有油水,人人叫餓。外交部組織人手去內蒙古打黃羊。

耿彪時任副外長。他找到楊成武。楊成武任過北京軍區司令,時任管事的副總參謀長,其副手鄭維山還在北京軍區當副司令。內蒙古歸北京軍區管。長征初時,耿彪任紅四團團長,楊成武任政委,是老搭檔,説得上話。紅四團就是《長征組歌》中唱的“晝夜兼程二百四,猛打猛衝奪瀘定”的部隊。

説妥之後,外交部內找了幾個年紀較輕、打過仗的人去內蒙古打黃羊,前面開着摩托車,架着機關槍,追着黃羊羣掃射,後面吉普車跟着揀死羊,拉回北京給大家分肉,加強營養。我聽過當事人講過打黃羊的故事,精彩無比。

內蒙黃羊

黃羊拉回來後,扒皮解肉。三年自然災害時期在外交部工作的,不論幹部還是職工,百分之百都吃過黃羊肉。那時的幹部也沒有多吃多佔的概念,統統按家庭人口分配。我家人口多,就分得多一點兒。黃羊肉比一般的羊肉要更羶臊一些。那個吃不飽肚子的年代,這東西就是極品的佳餚了。因為這個緣故,外交部的孩子很少有不吃羊肉的。

我家有一次還分到一隻野雞,五顏六色的,特別好看。我們把野雞的羽毛都留下來了。

同樣是五七幹校,有的幹校留的影像特別多。我有個小學同班同學康紅,她在江西進賢中辦的五七幹校待過。中辦的孩子們後來自己出了一本書,回憶幹校生活,其中有很多照片,比我們幹校孩子的照片多多了。可能是在幹校待的時間長的原因。康紅她爸原是中央機要局局長,粉碎“四人幫”後任中辦副主任。母親是廖承志的秘書,“文革”初就不幸去世了。

在幹校留影少的另一個原因是買膠捲比較困難,沖洗印曬也不方便。但最主要的是政治氣候,運動搞得人人自危,哪有心情照相呢!

豬

五七幹校幾乎所有的點兒都會有食堂,也會自己養豬,改善生活。外交部的五七幹校也不例外,各個點都有自己的豬場,豬圈大都是露天的半個棚子。一是,自力更生養豬吃肉;二是,豬糞可以作為農家肥用在菜園裏。食堂剩的泔水剩飯可以供養豬用。

我們在幹校時,當地農民主要靠種水稻為食,還沒有使用過化肥,要想莊稼收成好,就得施好底肥。那時農民種莊稼的肥料,其中一種是綠肥——小圓葉的草本植物,開春耕地時翻漚在地裏當肥料。耕地前小圓葉的草肥會開花,在地裏連成片,特好看。在幹校看到鄉村田園風光真的很美。開春是漫山遍野的杜鵑花開了,美不勝收。接着就是稻田裏開的小碎花,一片醉人的景象。在往後就是油菜花開了,一片一片的嫩黃色,讓人心情豁然開朗。

養豬的農家肥是施的底肥,同時還有的是塘肥——每年冬天把池塘裏的水排光,挖塘泥運到地裏做底肥。人的糞便通常都是用在菜地裏或者是頭季稻收割後,用在二季稻上,以保持地力。肥料下地前要漚一陣子,把生肥漚成熟肥才能施用。我們到了農村才知道了一些農業基本常識。

幹校各個點也有豬場。我媽在東北五常幹校時就餵豬。記得在平水,非洲司司長柯華主動要求去餵豬,因為他是廣東人,每天都要洗澡。在豬場幹活可以每天燒熱水擦擦洗洗,於是柯華就成了豬倌。

湖南的豬很特別,是一種叫“沙子嶺”的品種,頭和屁股是黑色的,中段和腿是白的,脊樑彎塌,肚皮幾乎拖地,豬耳朵像大象一樣耷拉着。這種豬不怎麼愛動,個頭也小。我從來沒有見過這種豬。上中學下鄉學農,在北京郊區見到的豬都是豎耳朵的,長腿,小肚皮,個頭比較大,也有全黑的、特難看的黑豬。

“沙子嶺”豬

60年代中國農業比較落後,各地農村餵養的大都是當地的土豬。土豬一般個頭比較小,成長期長,養不大,100多斤就算是比較大的了。沙子嶺豬雖然個頭小,但卻極其美味。我們在幹校吃的都是當地的土豬肉。按今天的標準來看,那是最健康的有機標準的豬肉,沒有使用過抗生素、增肥劑,豬飼料也都是沒有經過污染的野菜和農家的殘羹剩飯。這種豬的肥肉有點泡泡,疙裏疙瘩的。後來才知道,用糧食喂出來的豬,肥肉特別瓷實。現在市場上賣的豬肉,有些是進口的,有些是大規模豬場飼養的,用玉米和豆餅喂出來的,肥肉部分密度很大。

幾十年後才知道,馳名全國的毛氏紅燒肉幾乎各個餐館都有,但都不正宗,用沙子嶺豬做出來的毛氏紅燒肉才是正宗的味道,只有在湖南少數地方可以吃到。毛氏紅燒肉的做法,配料都可以解決,唯獨沙子嶺豬肉沒地方去找。沙子嶺豬一度快滅絕了,後來又漸漸緩上來了。湖南地方政府現在正加快速度培育沙子嶺豬種發展壯大。下次有機會再去湖南,一定去嘗一下用沙子嶺豬做的紅燒肉,想想都有點兒饞。

我們在幹校的男孩子特別喜歡看殺豬。每逢趕集的時候,虎踞鎮口就有專業的屠夫來殺豬。屠夫是以此為生的,傢伙什鋒利齊全,技術嫺熟麻利。

當地的豬比較小,兩三個人一搭手,把肥豬搭在大案子上按住。屠夫用左手摟住豬嘴,左肘壓住豬脖子,右手拿一把帶彎兒的殺豬刀往喉嚨下方一捅,直刺心臟,豬在嘶叫掙扎中結束了生命。地上放一個銅盆,裏面放些鹽水,豬血就放入盆內。

接着屠夫在豬後腿的一個蹄子上面切一個豎口,用通條伸到豬皮與豬肉之間,不斷在各個方向捅。大約需要六七分鐘,拔出通條,由屠夫用嘴往破口處吹氣。整個豬就像氣球一樣被吹得圓鼓鼓的,然後用細麻繩把口子扎住不漏氣。我們小孩子看了特別佩服。屠夫吹氣的肺活量真大。

然後潑上開水後,屠夫拿一把大彎刀迅速刮毛,不幾下就把豬刮成光溜溜的白條豬。通過看殺豬我才知道,原來不管什麼顏色的豬,颳了毛都是白的,小時候以為黑豬是黑皮呢。

緊接着就是開膛破肚。這時候血腥味一下子就爆出來了,血沫子亂濺,蒼蠅亂飛。有幾條狗不顧人們的驅趕,衝上去舔幾口滴答下來的血。屠夫開膛後,幾下子掏出內臟,放在一個大筐裏,把豬倒掛在豎起來靠牆的另一大案板上,板頭上有兩個手工鐵打的大釘,豬頭朝下,大卸八塊。主家就在旁邊等着,豬肉分割好後,放在筐裏,挑到旁邊的集市上去賣。

屠夫殺豬不收費,按民間的規矩,主家把整副下水留給屠夫作為報酬。集市上買肉的人切了肉,用一根草拴着,用手提着回家。那時沒有電冰箱和冷凍設備,都是現宰現吃。那些辦喜事、蓋房子的人把好日子都安排在集市日前後。

幹校來到後,校部規定幹部不許去集市上買雞買肉。這個規定持續了挺長一段時間,後來隨着散住在老鄉家的家庭因為上有老下有小,總是去集市買一些肉類和農副產品,漸漸被打破,不那麼嚴格了。農副產品和豬肉雞的價格也幾乎翻了一翻。幹校的人有錢,家家都買得起。供求關係導致當地集市農產品價格上漲,好多比較遠的農民也到這個場墟來賣東西。

- 未完待續 -

文字 | 孟京生(孟小五)

編輯 | 外交官説事兒 元元