於京東|“邊界”的誕生:製圖技術如何塑造國家主權的領土化(下)_風聞

探索与争鸣-《探索与争鸣》杂志官方账号-2022-03-22 21:23

勘界的“技術”

1659年《比利牛斯條約》的簽署標誌着近代外交的一次重要轉型。此前的邊境談判是為領土歸屬的問題找到一種政治解決方案,接下來的勘界工作則是一套邊界建構的技術流程。前者是軍隊與外交官的職責,後者則交給了知識機構與技術人員。正如諾爾曼(Daniel

Nordman)所指出的:“相較於邊境(frontières),邊界(limites)才是自然地理的,也是象徵的、圖像的。”它在現實中通過對土地的測量而獲得,但在政治上仰賴主權原則,在此過程中,排他性的邊界取代了防禦性的邊境,繼而締造了平等的國家間關係,使之從多中心(polycentrique)、異質性的司法與權利清單轉向勻質化的“領土性”(territorialité)空間結構,這是1648年後威斯特伐利亞體系的重要特徵。逐漸從歷史傳統中解放出來的主權國家觀念,更加依賴自然地理與地形學的客觀描述,瞭解土地的面積、山脈的輪廓、河流的走向也需要成熟的地形勘測與製圖技術。所以在17世紀後期,傳統外交官員與掌握技術的工程人員共同完成了領土劃分後的勘界任務,這實際包含着兩項並行不悖、密切配合的工作:

第一,由外交官員、地方行政人員等擔任的劃界專員(commissaires),負責條約中領土性條款的落實,具體表現為邊界線上“界碑”(bornes)的樹立及管理。

如前文所述,相較於不確定的frontières(邊境),limites(邊界)與bornes(界碑)的優勢在於可以準確、固定標示某個具體的地方和地點,也更容易在地理科學的意義上描繪某片土地的範圍和輪廓。由此引申,délimination指的就是“劃分”“劃界”的具體工作,這也是1885年《中法新約》之後眾多勘界條約及補充條款的常用詞彙。在《比利牛斯條約》中,對“劃界”的具體説明出現在第110條:

以上所説的專員有權劃定邊界(limites),低地國家地區原屬兩位國王但存在爭議的諸多地方應依據條約劃歸各自,包括特權領地、土地和其他,防止以後產生爭議給臣屬居民造成不安。為防雙方在現有條款的解釋上產生分歧,對劃界專員之間的不確定情況實行仲裁,仲裁的決定應由兩方共同實施,不得推遲或者貽誤。

實際上,1656年李奧納在馬德里談判時就提出,為了避免爭議或重新陷入武裝衝突,和談之後需要投入一定的時間和工作來確立界碑,應派遣兩國的專員們來負責勘定地界。《比利牛斯條約》第42條也指出:

為了實現以上的劃分,須由雙方的專員代表共同確定比利牛斯山脈的走向方位,其內容信息作為兩個王國應該的分界以及邊界線(limites)。兩國約定條約簽署後一個月之內派遣相關調查專員,並在另一個月內達成共識。如果無法取得一致同意,將及時同雙方的全權代表溝通匯報,後兩者本着避免武裝衝突的原則進行磋商。

1660年3月以後,由新任圖盧茲大主教馬卡、奧朗日主教塞隆尼(Hyacinthe Serroni)與來自西班牙的瓦倫格尼亞(Miguel Salvá i Vallgornena)、費雷(Josep Romeu i Ferrer)擔任雙方的調查專員。22日,四人在塞雷(Ceret)舉行了第一次調查委員會會議。不過,雙方在條約第42條的解釋上產生分歧。法國人認為,作為古代高盧與西班牙邊界的比利牛斯山,指的是古代的“自然邊界”;西班牙人則堅持比利牛斯山是“雙方共同認可的、已經長期作為高盧和西班牙的邊界”,應更多參考當下狀況。5月31日簽訂的補充協定是一個政治上的妥協方案:西班牙獲得塞爾達尼亞,但保留法國對卡洛爾(Carol)山谷33個村莊的主權。這種派遣劃界專員的做法很快得到沿襲,同一年,法國國王就委派審查官庫爾丁(Honoré Courtin)、阿圖瓦總督塔隆(Claude Talon)為專員,根據《比利牛斯條約》的精神,赴阿拉斯(Arras)地區落實北方邊境的界線問題。

第二,由工程、測繪人員所形成的技術支持機制,在勘界的同時測繪邊界線數據,並以製圖的形式確定、保存,以備國土及外交部門的使用或公開出版。

通常在條約締結以後,新地圖的繪製會作為一種後續確認形式,或是對文字條款的補充説明,或是向公眾讀者傳達有關國土疆域及行政區劃的最新信息,這些在18、19世紀的法國都已是慣例性的做法。如在1701年,紀堯姆·桑松出版了一幅最新的《法蘭西地圖》(圖4),其副標題就是“構成其王國的不同政區以及通過1648年明斯特、1659年費桑島、1679年尼姆格、1697年雷斯威克的和平條約所征服併入的部分”。根據1718年《巴黎條約》第2條,法國獲得了薩爾路易斯(Saarlouis)及周邊五個村鎮,同年的一份手繪地圖就詳細記錄了這次東北邊境線的變動(圖5)。拿破崙戰爭結束以後,官方和民間更是接連推出眾多反映維也納條約體系與領土安排的地圖產品。在這些説明最新條約內容的地圖上,作者們習慣用虛實線以及不同的顏色將新併入或脱離的領土標示出來,與此同時,線條的粗細程度表明了外部國界與內部省界的差別。

圖4 1701 年《法蘭西地圖》的題銘與比利牛斯山部分

注:題銘框中的文字列數了相關的各個條約及其時間。參見法國國家圖書館地圖部,館藏編號GE C-9963。

圖5 1718 年《薩爾路易斯地圖》

注:根據 1718 年《巴黎條約》第 2 條,法國的邊境線向前推進了約 2 公里,即圖中雙虛線所包括的薩爾路易斯市和博馬萊(Beaumarais)、恩斯多夫(Ensdorf)、福羅勞頓(Fraulautern)、里斯多夫(Lisdorf)、羅登(Roden)五個村莊。參見法國國家圖書館地圖部,館藏編號 GE D-14499。

不過,條約地圖中的邊界線條一般還停留在政治設計的層面,而具體、現實的國界線依然需要在實踐中完成。以法國和西班牙為例,1659年後,比利牛斯山至少存在着三種類型的“邊界”:第一種是歷史遺留之界,雜糅了各種過往的條約與地方性、封建性的權利清單和協議安排;第二種是由行政專員劃定、地理工程師測繪製圖的政治分界;第三種則是科學隊伍也探知不到的、已知與未知之間的分野。儘管《比利牛斯條約》做出了政治安排,但當地居民因傳統慣習、資源爭奪、往來貿易和移民、盜賊活動等引發的衝突卻越來越多,僅伊拉蒂(Iraty)森林一處在1717—1785年間就發生過59起衝突。

在不斷應對、解決此類問題的過程中,雙邊委員會(commission bipartite)應運而生,並逐漸成為一種慣例機制。1768年,因為一系列的治安和刑事案件,由格蘭普雷男爵(le baron de Grandpré)和卡里略元帥(Antonio Ricardos Carrillo)組成了特別委員會。除了這兩位專員,該委員會的主要構成人員是一批專業的製圖師。法方領銜的是國王地理工程師蒙特森(Louis-Charles Dupain de Montesson)和兩名助手,西方是軍隊工程師巴達蘭(Leandro Badarán)、德爾皮諾(Joaquín del Pino)、戴居永(Juan Daiguillon)和阿貝蘭(Juan Abellán)。他們繪製了《聖讓-皮耶德波爾和阿爾迪德周邊地區圖》(Carte des environs de Saint-Jean-Pied de Port et du pays des Aldudes, 1770),但由於西班牙前期強硬主張對這一山區的全部主權,談判不歡而散,雙方也並未在這幅勘界圖上簽字。儘管如此,專業製圖師的參與逐漸形成了勘界工作中的另一種慣例,即由科學團隊實地測繪地形地貌圖,待雙方認可後授權簽署。這類測繪不同於早前偏好描繪行軍道路和山口的軍事測繪,而是強調對整體空間的全面精準再現,其典型體現是1784—1792年“奧爾納諾—卡羅”聯合測繪委員會(la commission topographique franco-espagnole Ornano-Caro)的運作。

1784年,由巴約訥前總督奧爾納諾伯爵(comte d’Ornano)和西班牙元帥卡羅(Ventura Caro)組成了新的雙邊委員會。雙方在次年8月簽署了《埃利松多條約》(Traité de Elizondo),明確了伊斯佩古爾山(Col d’Ispéguy)到阿諾斯特古山(Col d’Arnostéguy)段的分界。與此同時,十六名地理工程師分成四個小隊,同步繪製這一地區的地形圖。王室要求“按1∶14700的比例,繪製法國和西班牙的邊界地形圖,要精確勾勒畢達索阿河口到魯西永東端的分界線”(圖6)。聯合測繪工作於1786年4月正式啓動。由於前期工作的難點是三角測量,建立地圖繪製的基礎網格,在一段段地進行測量和製圖後,委員會發現進度非常緩慢。其後,工程人員嘗試改進方法,提出每段只測實際邊界八公里,中間的八公里採用理論邊界,這樣虛實間隔的方式可以在保證測繪精度的同時,大大減少工作量。雖然西班牙拒絕了這一提議,但這也為此後的勘界工作樹立了方法上的標杆。1789年,法國大革命爆發,測繪委員會的工作在革命期間數度擱置。1792年,法西邊境戰火重燃,剩下的勘測工作大多由法國單方面完成。作為其成果之一,在1788年的1∶14700比例的地圖上,可以清晰地看到畢達索阿河口至奧阿爾松·伊拜亞河口(Oiartzun

Ibaia)之間山區的詳細地形,這不僅是勻質平面上的一段幾何學空間,也是包含着眾多山丘、河道、谷地、草場、森林、城市、村莊、道路等細節的邊境畫卷。

圖6 1788 年《比利牛斯山西麓邊界幾何地形圖》的局部

注:參見法國國家圖書館地圖部,館藏編號 GE SH 18 PF 56 P 24。

這種“雙邊委員會+聯合測繪製圖”的模式也影響了海外殖民地的談判與劃界工作。1776年,為落實《雷斯威克條約》(Traité de Ryswick)將聖多明各島一分為二的條款,法國和西班牙於2月29日在阿塔萊拉(Atalaya)簽署了新協議,決定從3月開始,由雙方的行政專員和測量人員(arpenteurs-géomètres)共同負責邊界的測量及劃分,並繪製了大量用於勘界的地圖(如圖7)。在五個月的測繪工作後,又由公證人員進一步核實確認。1777年6月3日,雙方在此基礎上籤訂了《阿蘭胡埃斯條約》(Traité d’Aranjuez),正式將聖多明各島分割為海地和多米尼加兩個部分,其中第2條翔實記述了1776年的勘界成果。

圖7 1776 年法西兩國在聖多明各島聯合劃界的地圖(第 2 幅)

注:圖中的紅線一側為西班牙地界,黃色一側為法國地界,聯合委員會共繪製了 9 幅地圖,分別由雙方的負責專員和測繪工程師簽字確認。地圖現藏於法國國家圖書館地圖部,編號 GESH 18 PF 147 P 1-9。

羅傑·迪翁(Roger

Dion)認為,比利牛斯山既是軍事史意義上的天然屏障(barrière),也是近代法國民族意識中的第一道邊界(limite)。儘管實際的勘界與製圖工作曲折而漫長,但1659年的法西談判與《比利牛斯條約》毫無疑問在傳統的“邊疆”之上塑造了國家的“邊界”。它既不侷限於歷史權利,又不是純粹的地理分隔,而是一種技術、圖形、線性的領土劃分機制,這在傳統歐洲創造了全新的主權分配原則及其工作流程。首先,由國家首腦確定和平的框架。此時,軍事、歷史、本土地圖等都可能被納入決策考量。其次,專業的職能部門負責領土性條款的擬訂及簽署,歷史地圖通常作為前期參考,而談判過程中,外交人員更傾向直觀描繪地形走向的地圖。最後,條約規定的主權邊界需要“會同勘定”,其執行交由政府專員、地方行政與測繪製圖人員共同組成的專門委員會負責。

**作為非常關鍵的一步,最後的勘界與製圖工程讓理念上的“分割”(partage)、邊界(limites)變成了實地的“勘定”(démarcation)、“界碑”(bornes)。**專業性的技術團隊本着科學主義的原則,將神秘、未知、模糊的比利牛斯山還原為清晰、明確、視覺化的比利牛斯山,既彌補了傳統地圖“多兩端、少中段”的缺陷,又應用了最新的工藝、知識及方法。在樹立界碑、明確管轄權範圍的同時,製圖技術也產生了系統性的政治效能。作為近代國家基礎能力建設的重要部分,它不僅基於地理科學的原則,忠實、精確、完整地再現邊界地區的地形地貌,而且同已有的國內測繪成果及標準接軌,實現外部勘界與內部區劃的協調一致。這在某種程度上與近代國家的政治統一趨勢是同步的——或如沃班所説,形成一種空間上的“統一秩序”。一方面,政府機構逐漸主導了邊境地圖的繪製;另一方面,傳統地圖的差異與壁壘被打破,工程化與科學化構成了未來的發展方向。在1788年的那幅比利牛斯山地圖上,我們可以看到詳細的經緯數據,其標準是由皇家科學院及巴黎天文台制定,作為政府專門成立的學術知識機構,它在全國推進着科學的土地測量與製圖計劃。

領土國家的“表象”

在卡爾·施米特(Carl

Schmitt)看來,製圖就是新航路開闢以來全球空間革命的例證:“每一次地球圖景的重要改變都是與國際政治的變化、新的領土分割、以及新的土地掠奪聯繫在一起的。”16、17世紀歐洲國家先後出現的土地測量、劃境勘界與地圖繪製等舉措,都呼應着一種空間上自成一體、國家之間有着精確疆界、中央集權與普遍理性化的政治秩序,其外在表象便是一種領土化了的“主權”與“國家”的結合。這最早誕生於法國,但在幾個世紀內迅速成為“唯一正常的政治單元的表現形式”。在此過程中,一系列新型技術的發明與使用促成了國家在領土空間中的暴力壟斷,同時賦予它用以維持日常統治與治理的知識生產機制。在科學理性的名義下,外部的邊界輪廓可以藉助數理規則與工程測繪,內部的行政區劃也能夠經由理性統計來規劃與管理,繼而建立起基於土地、人口與財富的產業和經濟體系,以供養王國的税收系統與公共服務,這就構成了沃班所説的“領土整治”(aménagement du territoire)的主要內容,也是後世國土規劃與空間治理的制度雛形。在領土整合的過程中,地圖構成了權力與空間關係的一種表象,這種表象的生產與傳播不僅有助於形成空間上的統一意識,營造了“祖國”想象與愛國主義的集體記憶,而且在外交與國際關係領域催生了新型的政治文化。

(一)國家之間:對稱平等的“主權”

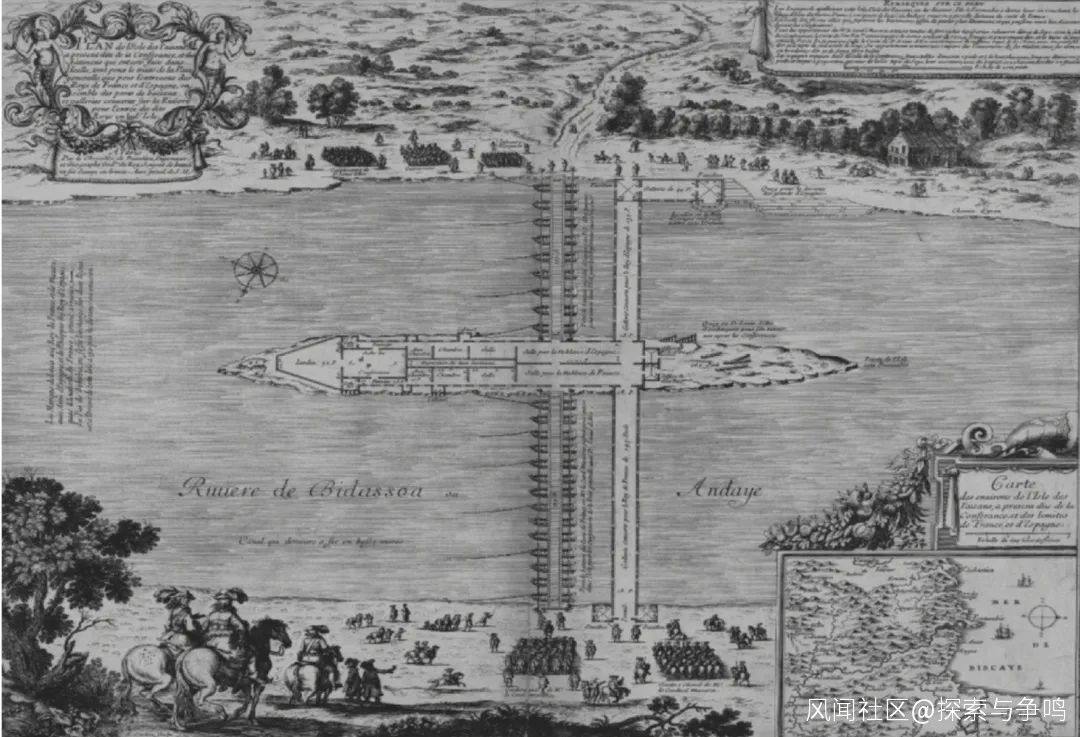

在劃界問題上,地圖呈現了一種理性主義與幾何美學,在由線條、數據、符號與色彩所組合而成的視覺化圖面上,國家間關係呈現出扁平、勻質、對等性的格局。1659年,版畫商雅克·拉格涅出版了一幅《畢達索阿河及支流與周邊法蘭西、西班牙與納瓦爾王國城市圖》(Plan de la rivière de Bidasso dans laquelle est l’isle)。此圖將費桑島放大,描繪了島的平面輪廓:法國和西班牙各從河流一邊修造一座橋。河心島上,雙方各自修建了兩側長排房屋。沿着房屋向島的東端前進,各有一門,由此進入一個南北端各有入口的院子,院子中央搭建了用於談判的場地。圖下配有文字:“坐落於河中心的島將法蘭西和西班牙一分為二,兩國的大臣在此進行和平會談。”在另一幅由加斯帕爾·布塔茨所繪製的地圖中,隊列、建築、橋樑、行宮、會談大堂等,都是按照島的中軸線完全對稱的(圖8)。這條中軸線一直延續到會談大廳中的談判桌上,雙方以此為界,面對面坐下,平等商討主權國家的權利義務。這些圖像呈現出一種對稱、和諧的幾何主義,這是一段時間內以邊境和談為主題的眾多地圖、版畫、草圖、封面、素描等作品的普遍特徵。

圖8 1659 年《畢達索阿河會談島的地圖》

注:拉格涅和布塔茨的地圖可參見法國國家圖書館地圖部,編號GEDD-2987(1664)、GE D-1854。

對於這種空間與政治上的特殊安排,馬紮然主教曾強調:“連大廳中的裝飾與傢俱都是各自承擔自己的那一半。”在1659年7月13日談判人員第一次“會晤”(entrevue)時,馬紮然的隊伍前面有300人的步兵衞隊,中間是隨從和僕人,後面是20輛四輪馬車;西班牙人的步兵衞隊有200人,中間是步行的隨從和僕人,然後是16輛四輪馬車。在談判大廳裏,雙方各有60位外交人員。在1660年6月的簽約儀式上,兩位國王從南北方向同步進入河心島,然後分別由各自修建的門進入會場,法國王太后負責迎接西班牙的菲利普四世,並向其介紹法國方面的人員,德·阿羅負責迎接法國國王路易十四並介紹西班牙方面的人員。會場中間仍是一張桌子,底下是有分界線的地毯。儀式開始後,兩位國王一同走向桌子,站在各自領土的一邊,單膝下跪。一邊是馬紮然作為法蘭西大主教呈給路易十四《聖經》和十字架,另一邊是東西印度大主教(Patriarche des Indes)呈給菲利普四世,兩位國王用各自的語言同時宣誓遵守和平條約的條款。大廳外,畢達索阿河沿岸的法西兩國部隊同時鳴槍三發。儀式過後,兩位國王離場,談判大臣保持面對面的姿勢,一邊致謝道別,一邊同時後退至進來的那扇門。這一場景後來融入繪畫、掛毯和版畫作品中(圖9),在宣傳路易十四外交成就的同時,也進一步傳播了平等主義的國際關係意識。

圖9 《法蘭西國王路易十四會見西班牙國王菲利普四世》

注:此圖是 1663—1676 年勒布朗(Charles Le Brun)為路易十四創作的《國王演義》(L’Histoire du roi))系列掛毯畫之一,圖中可以看到路易十四和菲利普四世腳下完全不同風格的地毯,其交接的中軸線正好對應了整個島上建築的中軸線。此畫現藏於法國國立傢俱館(Mobilier national de France),編號 GMTT-95-003。

(二)疆界之內:理性勻質的“領土”

14世紀以後,基督教世界的一個重大變化是教廷的世俗化與世俗政體的神聖化趨於同步,結果就導致出現了帝國、王國、邦國、領地、城市以及教皇國等不同類型的空間單元。1555年,奧格斯堡和約(Peace of Augsburg)確立以領土型單位為政治社會組織的基礎原則。1576年,讓·布丹(Jean Bodin)發展了絕對、最高、永久的“主權”概念。在此基礎上,“主權國家”被賦予了統籌世俗與宗教、財產與權利、領地與空間的特性,開始進入歐洲民族的意識當中。1648年,《明斯特條約》的第62條(也見《奧斯納布呂克條約》第8條第1款)提出了“可自由行使的領土權利”這一理念,在空間上確定了基督教世界中帝國、王國、領地與城市之間的管轄權原則,即“主權在領土上保持”。第85條規定,法國國王獲得所有領土(territoires),包括域內的教區、封地、河流、森林以及所有典儀、權利、管轄權、庇護權、勢力範圍等屬於領土主權權利(souverain droit du territoire)之物。按照埃爾登(Stuart Elden)的分析,“司法管轄權,甚至於主權,都是在領土上保持的”,傳統基於權利與所屬關係的領主型國家開始向基於空間與主權的領土型國家轉變。

實際上,早在威斯特伐利亞談判期間,territoire一詞就已經出現在了外交公函和備忘錄中。1647年4月15日,朗格維爾(Longueville)在給路易十四的備忘錄中説:

我們需要一份有關低地國家佔領區的資料,這樣就方便在起草條款的時候判斷這些地方是否應該屬於國王,以及是否要包括它所有的屬地(dépendances)和附地(annexes)。不過,我們恐怕不能接受那些已經在我們手上或有駐軍的要塞繼續保留它所管轄的領土(territoire),像卡塞爾(Cassel)山地是拉莫特奧布瓦(La Mothe-aux-Bois)的屬地,一旦敵人佔有了它,我們就不可能再保住屬於它的領土(territoire)。

在1694年《法蘭西學院法語詞典》中,dépendance表示一種隸屬關係,既可以指從屬的土地,也可以指財物、遺產等,而territoire指的是領主權或管轄權所延展的土地空間。前者指向一種非直接管轄的從屬權利,後者則更強調對土地空間的直接控制。從上述語境也可以看出,territoire最初指的是一座城市或要塞所直接管轄的土地,而16世紀以後,大規模的行政國家繼承了這種邊界與領地管轄的傳統,亦即福柯所説的國土空間“城市化”,這在近代早期又通常以武裝佔有和權力壟斷的方式來實現,正如路易十四在4月22日關於朗格維爾的備忘錄中所寫的,要搞清楚“領土”(territoire)一詞的要義,控制一個地區就應該佔有全部土地,包括所有的市鎮和村莊在內,都應該重新效忠於國王。

如果説三十年戰爭與威斯特伐利亞體系催生了“領土型國家”(territorial

state)的話,1659年法西談判的主要貢獻則是將這種模式付諸國際關係的實踐,而要實現這個目標,確保一種由主權、邊界與領土所構成的新型結構長久穩定,除了自上而下的權力貫徹,還需要自下而上的微觀、基礎與操作層面的技術機制,這包括以下幾個方面:

首先是行政上的雙邊委員會制度。1851年,擱置許久的“奧爾納諾-卡羅”工程重啓後,法西兩國立刻成立了新的雙邊劃界委員會,並且通過1856年、1862年和1868年的《巴約訥條約》(Traité de Bayonne),重新安排了兩國的邊界及具體立碑的計劃。其中,1868年補充文件的第18條規定:由法西兩國成立一個國際工程師委員會,制定關於界河水域的使用規則,並測繪相關地圖。委員會仍然由兩名法國人、兩名西班牙人組成。

其次是行政與技術人員的合作參與機制。外交談判之後,由行政官員負責條款落實,工程人員進行勘測製圖,這在17世紀後的法國已經逐漸流行,1814年的《巴黎條約》則進一步將這種做法推廣到歐洲和世界。其第3條規定:“為防止侵犯私有財產,本着最自由的原則保護邊境居民的權益,法國鄰國須派專員同法國方面的專員一道,負責各自邊界的劃定。一旦專員們履行完其職責,要繪製地圖,由雙方簽署後張貼聲明各自的邊界。”此時,製圖作為一種領土測算與視覺再現的技術,參與並影響了國境線的形塑與國土空間的治理。從軍事地圖、歷史地圖到科學測繪地圖的發展也表明了一種領土空間的勻質化傾向,線性、精確、閉合的邊界,塑造了主權壟斷的絕對空間,其外部是平等的、對稱的主權國家,內部則是同質化、等級制的區劃格局。

(三)介入世界:全球秩序的“鏡像”

領土主權時代的國家間關係實際上是一種空間關係,約翰·赫爾茲(John

Herz)認為它包括皇帝與教皇、教皇與國王、國王與皇帝之間的三角關係。1659年的法西談判實際上宣告了在此之外還有另一組重要關係——主權國家之間的平等互動與交往。這不僅體現在國家之間的劃界、國土空間的佈局上,還表露於一系列雙邊或多邊性的談判、外交活動以及條約文本當中,這些作為近代國際法構成的有效部分不僅在領土國家興起的同時規範了新興的國際關係,還在空間上促成了“基於主權分割領土”的邊界建設機制,尤其隨着地理大發現、海外事業與殖民活動的興起,這些新型的劃界、立碑與勘測製圖實踐不僅影響了新世界空間的分配,而且波及歐亞大陸上的傳統帝國。源於歐洲的主權意識、空間觀念、科學知識與製圖技術也很快融入了全球政治的進程,在這個意義上,地圖既是地緣政治變遷的指示器,也是國際格局轉向的推進器。

如在1689年,中俄兩國在尼布楚的邊境談判中就各自使用了兩幅繪有東北亞地形的地圖。儘管存在爭議,雙方代表也採用類似法國和西班牙談判中的做法,以山脈、河流的自然分野為界線,並在條約訂立後勘界立碑。用在場的法國耶穌會士的話來説,就是永久確立兩大帝國之間的“邊界線”(les bornes des deux Empires)。與此同時,談判場所的搭建、會場的局部、器物的擺設、簽約的儀式等方面,也都同法西談判相似,採用中軸線對稱的原理,象徵着兩國之間的平等主權。1749年,英國和法國也圍繞北美新斯科舍(Nova

Scotia)地區的殖民地問題展開了多次談判,由於雙方談判備忘錄中的地圖版本不同,直接導致了談判的中斷,最終英法仍採取了戰爭這一強硬方式。對此,1753年一位英國製圖學家評價道:

法蘭西國王始終擁有十至十二個地理學家供內閣差遣,他們長期設法搞壞或設計他們的地圖損害英國而利於他們民族。烏特勒支和約之後巴黎產出的所有地圖就是例證,德利爾先生作為國王的首席地理學家開始在美洲大陸上縮減英國人的領土,將新斯科舍省(加拿大東南)縮小成一個半島,差不多離開大陸了。難道這不是一個打擊英國勢力的漂亮手段嗎?

而到了18、19世紀,大國爭霸日益加劇,使得地理測繪與製圖工作成為戰爭與外交的必要輔助。為了配合國家的地緣利益與戰略目標,耶穌會、東印度公司、皇家科學院、航海探險隊、地理學會等一系列官方與民間組織在全球範圍內展開了觀測、蒐集、傳遞與出版新地圖的連環行動,在促成了新型知識生產的同時,自然也攪動了從舊歐洲到新世界的秩序格局。反映到製圖領域,歐洲大國自17世紀起就在技術、出版、商業與外交等各條戰線上展開了“鬥爭”,而作為承載地理信息、空間數據與戰略情報的重要媒介,新地圖的測繪以及相關資訊、參數的傳遞過程不僅僅是全球化意義上的知識旅行,也是一次次雙向、多邊、複雜博弈的政治過程。1685年後,路易十四先後多次派遣法國耶穌會士訪華,試圖用皇家科學院的最新技術繪製新的中國地圖,然而,他們先是遭到俄國人的圍追堵截,後又在北京受到葡萄牙人的殘酷迫害,這兩國長期控制着東西方的貿易與信息往來。1718年,《皇輿全覽圖》繪製完成,法國人設法將銅版偷運回巴黎,但很快又陷入與荷蘭、德意志等地出版商們的版權紛爭中。

與此同時,在大眾旅行、商業出版與公共閲讀的潮流影響下,地圖集及其製作成為地緣政治時代的民族意識與國家象徵的符號之一,被廣泛融入新興的民族主義與愛國主義運動當中,其中一條重要線索便是依託地圖所展開的公共輿論與外交宣傳。**作為版畫和圖像的作品,地圖在衝突期間不僅是“戰爭的劇場”,被用於再現戰事狀況,還通常會被視為民族精神與愛國意識的“圖騰”,向民眾普及一種視覺化的“祖國”形象。**其一方面向讀者傳達必要的關於地理、戰爭與國家疆界的知識,另一方面也通過各種標誌、徽章與象徵物的使用及説明來強化領土與主權的意識,尤其在19世紀殖民主義與瓜分狂潮當中,地圖成為宣示主權邊界、協商殖民地問題的重要工具。

結語

從模糊的“戰區”到穩定的“防線”,再到精確、可測量的“界線”,“邊界”機制的誕生是17—18世紀歐洲外交中的一次革命。它締造了主權者之間的平行/排他型結構,同時將異質、等級化、交錯與多中心的關係型政體引向一種基於幾何平面的領土型國家,因而在1694年的《法蘭西學院法語詞典》中,limites的解釋已由“一塊土地(terre)的邊界”變成了“一塊領土(territoire)的邊界”。而在這種新型領土國家的建構過程中,近代地圖既是彰顯也是其助力。當且僅當測量精確、繪製完整的邊界地圖出現之時,“不可分割的主權”(undivided

sovereignty)理念才得以確立,不同於傳統教會、帝國的“等級制主權”,外交活動中的地圖使用與製圖活動促成了新的“劃界型主權”(compartmentalized

sovereignty)的誕生。由於後者更加強調談判過程中的國土知識,其既需要調查、評估基礎上的算術統計,也仰賴於測繪學與地圖學所提供的空間幾何知識,故而地圖與製圖對應着近代領土型國家及其成長的關鍵節點。

近代國家的政治轉型實際伴隨着空間、權力與知識的相互構建,形成了軍事、歷史、科學共同作用的地圖及表象技術,在此過程中,“主權分割領土”的邊界機制同“科學再現空間”的製圖機制相結合,使得傳統帝國和封建之下的異質、碎片狀態讓位於普遍勻質化的理性空間。基於此,法理意義上的“國家”就被呈現於表象空間的地圖之上,進而成為寄託民族想象與政治認同的一種圖示型象徵。