烏克蘭籍美聯社記者回憶,俄軍圍城馬裏烏波爾背後的人道災難危機_風聞

艾森看天下-艾森看天下官方账号-微信公众号:艾森看天下2022-03-22 08:10

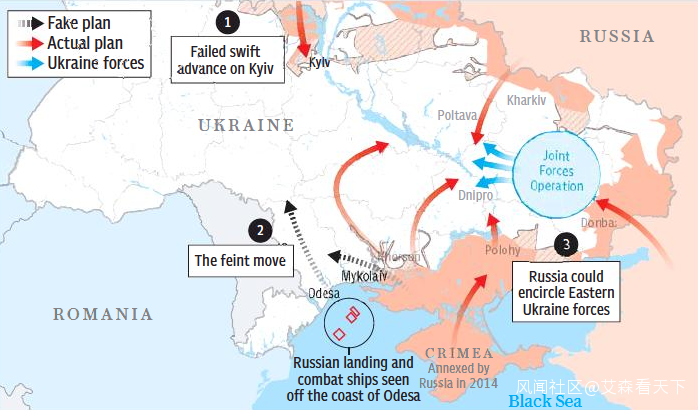

馬裏烏波爾是一座重要的口岸城市,扼守俄軍打通克里米亞半島與烏東地區的戰略要道,也是迄今為止,俄烏雙方正面爭奪最激烈的城市。數十萬民眾在近二十多天被斷電斷水斷網的情況下,最近大部分撤離了。烏克蘭軍方雖然被包圍已久,但對俄軍“投降或剿滅”的最後通牒,堅決表示不會放棄。

美聯社視頻記者麥斯蒂斯拉夫 · 切爾諾夫,自戰爭爆發後,一直在馬裏烏波爾報道城市襲擊和圍困的情況,他和另一名美聯社攝影師Evgeniy Maloletka在3月15日撤離了馬裏烏波爾,並分享了他們二十多天驚心動魄的戰地記者經歷。

俄羅斯人正在追捕我們。他們有一個名單,包括我們的名字,他們正在接近。

我們是唯一留在烏克蘭城市的國際記者,我們已經記錄了俄羅斯軍隊圍困烏克蘭城市兩個多星期了。我們正在醫院裏報道時,槍手開始在走廊裏潛伏。外科醫生給了我們白色的手術服來偽裝。

突然在黎明時分,十幾個士兵闖了進來: “他媽的記者在哪裏?”

我看着他們的藍色袖章,這意味着是烏克蘭軍,但暗地嘀咕,他們有沒有可能是偽裝的俄羅斯人。我走上前去表明自己的身份。

“我們是來救你出去的,”他們強調道。

手術室的牆壁,因為外面的炮火和機關槍的射擊而震動,呆在裏面似乎更安全。但是烏克蘭士兵奉命帶我們一起去。

3月2日,美聯社攝影師 Evgeniy Maloletka 幫助護理人員運送炮擊中受傷的婦女。

3月9日,攝影師 Evgeniy Maloletka 指着空襲後升起的濃煙。

我們跑到街上,拋棄了曾經庇護過我們的醫生,拋棄了被炮擊過的孕婦,拋棄了因為無處可去而睡在走廊裏的人們。把他們都拋在身後,我感覺很糟糕。

9分鐘,也許10分鐘,穿過道路和被炸燬的公寓大樓。由於炮彈在附近爆炸,我們倒在地上。炮轟一個緊接一個,我們渾身發抖,儘量屏住呼吸。一波又一波的衝擊波震動了我的胸部,我的手也變得冰冷。

我們來到一個入口通道,裝甲車迅速把我們帶到一個黑暗的地下室。直到那時,我們才從一名警察那裏瞭解到,為什麼烏克蘭人冒着士兵的生命危險把我們從醫院裏救出來。

“如果俄軍抓到你,他們會讓你上鏡頭,讓你承認拍攝的一切都是謊言,”他説。“你們在馬裏烏波爾所做的一切努力都是徒勞的。”

這位軍官曾經懇求我們向世界展示他那座瀕臨死亡的城市,現在他懇求我們離開。他把我們推向成千上萬輛準備離開馬裏烏波爾的破舊汽車。

那天是3月15日,我們不知道能否活着出去。

作為一個在距離俄羅斯邊境僅20英里的哈爾科夫長大的青少年,我學會了如何使用槍支作為學校課程的一部分。

自那以後,我一直在報道伊拉克、阿富汗和納戈爾諾-卡拉巴赫爭議地區的戰爭,試圖向世界展示災難的第一手資料。但是,今年冬天,當美國人和歐洲人從基輔市撤出他們的使館工作人員時,當我仔細查看家鄉哈爾科夫對面俄羅斯軍隊集結的地圖時,我唯一的想法是,“我可憐的國家。”

在戰爭開始的幾天裏,俄國人轟炸了 哈爾科夫巨大的自由廣場,那是我20多歲前活動遊戲的地方。

我知道俄羅斯軍隊會將東部港口城市馬裏烏波爾視為戰略戰利品,因為它位於亞速海出海口。因此,2月23日晚上,我和我的老同事、美聯社的烏克蘭攝影師葉夫根尼 · 馬洛萊特卡(Evgeniy Maloletka)開着他的白色大眾麪包車前往那裏。

在路上,我們開始擔心備用輪胎的問題,並在網上找到了附近一個願意在半夜賣給我們的人。我們向他和通宵營業的雜貨店收銀員解釋説,我們正在為戰爭做準備。他們看着我們,好像我們瘋了一樣。

我們在凌晨3:30到達馬裏烏波爾,一小時後戰爭開始了。

2月24日,俄羅斯空襲後,攝影師 Mstyslav Chernov 在一個防空基地升起的煙霧中行走。

在馬裏烏波爾的43萬居民中,大約有四分之一的人,在最初幾天離開了,當時還能自由離開。但是很少人相信戰火會燒到自己的城市,當大多數人意識到錯誤時,已經太晚了。

一次一枚炸彈,俄羅斯切斷了電力、水、食物供應,最後,關鍵的是,切斷了手機、廣播和電視發射塔。在最後一次斷網,全面封鎖開始之前,馬裏烏波爾城裏其他幾個記者已經離開了。

在封鎖中斷掉了對外信息,會幫助俄軍實現兩個目標。

首先會製造混亂。人們變得像熱鍋上的螞蟻,驚慌失措。一開始我不明白為什麼馬裏烏波爾這麼快就分崩離析了。現在我懂了,那就是缺乏溝通。

其次就是免受懲罰。如果一個城市沒有一線消息傳出,沒有拍下被轟炸的建築物和垂死的兒童,俄羅斯軍隊可以做任何他們想要的。如果沒有我們媒體人,就什麼都沒有了。

這就是為什麼我們要冒這麼大的風險,把我們所見所聞傳遞給世界,這也是為什麼俄軍如此憤怒,想要追捕我們。

我從來沒有如此深刻體會,打破沉默是何等重要。

2月27日,攝影師葉夫根尼 · 馬洛萊特卡在市立醫院拍攝一名女孩的屍體,她死於居民區的炮擊

3月15日,一名醫生在第三醫院展示被炮彈炸死的兒童屍體

3月4日,醫務人員正在治療一名被炮彈擊傷的男子

死亡來得很快。2月27日,我們看到一名醫生試圖搶救一名被彈片擊中的小女孩。她死了。

第二個孩子死了,第三個孩子也死了。救護車停止運送傷員,因為沒有網絡信號,人們無法呼叫救護車,也無法在被炸燬的街道上行駛。

醫生們懇求我們拍攝那些帶來傷亡者的家庭,讓我們充分利用他們日益窘迫的發電機電力來照相。沒有人知道我們的城市發生了什麼,他們説。

炮彈擊中了醫院和周圍的房屋。它打碎了我們麪包車的窗户,在車身側面打了個洞,扎破了一個輪胎。有時候,我們會跑出去拍攝着火的房子,然後在爆炸聲中跑回來。

城裏還有一個地方可以建立穩定的網絡連接,那就是 Budivel’nykiv大道一家被洗劫一空的雜貨店外面。

每天一次,我們開車到那裏,蹲在樓梯下,向世界上傳照片和視頻。對我們來説,樓梯可能沒有多大的保護作用,但是比在户外更安全。然而,這個網絡信號點,也在3月3日消失了。

我們試圖從醫院七樓的窗户聯網發送視頻。就是在那裏,我們看到了馬裏烏波爾這個堅實的中產階級城市的最後一點瓦解。

港口城市的超市被洗劫一空,我們穿過炮火和機槍向那邊走去。幾十個人推着裝滿電器、食物和衣服的購物車跑來跑去。

一顆炮彈在商店的屋頂爆炸了,把我衝到了外面的地上。我緊張起來,等待着第二次打擊,並且詛咒自己一百次,因為我的相機沒有打開,沒能錄下來爆炸場面。

就在那裏,另一枚炮彈發出可怕的嗖嗖聲,擊中了我旁邊的公寓大樓。我躲在一個角落後面找掩護。

一個十幾歲的孩子經過我身邊,他推着一張裝滿電子設備的辦公椅,一些盒子從椅子的兩側滾落下來。“我的朋友在那裏,炮彈擊中了離我們10米遠的地方,”他告訴我。“我不知道他們發生了什麼事。”

我們趕回醫院,不到20分鐘,受傷的人就進來了,其中一些人被抬進了購物車。

幾天來,我們與外界唯一的聯繫就是通過衞星電話。這部手機唯一能用的地方就在一個彈坑旁邊的空地上。我會坐下來,讓自己變得渺小,試着保持跟外界的聯繫。

周圍每個人都在問,請告訴我們——戰爭什麼時候結束,我也沒有答案。

每一天,都有傳言説烏克蘭軍隊將衝破圍困。但是沒有人來。

這個時候,我已經在醫院目睹了死亡,街上的屍體,數十具屍體被推進了一個集體墳墓。我目睹了太多的死亡,以至於在拍攝的時候幾乎沒有考慮過自身安危。

3月9日,兩次空襲撕碎了我們麪包車窗户上的塑料布。我看到那個火球,就在疼痛刺穿我的內耳、皮膚和臉之前,它還只有一次心跳。

我們看着煙從婦產醫院升起。當我們到達時,緊急救援人員仍在廢墟中救出渾身是血的孕婦。

我們的電池幾乎耗光了,但還沒來得及連接發送圖像。還有幾分鐘就要宵禁了。一位警官無意中聽到我們在討論如何把醫院爆炸案的消息傳出去。

“這將改變戰爭的進程,”他説。他帶我們找到了一個電源和一個網絡連接。

我們已經記錄了那麼多死去的平民,還有死去的孩子,就像一個無窮盡的隊列。我不明白為什麼他那麼樂觀,認為更多的死亡可以改變一切。

不過,我錯了。

3月9日,俄羅斯軍隊持續猛烈炮擊,人們無法安葬死者,只能草草在簡陋墳墓集體埋葬。

在黑暗中,我們將三部手機連接起來,將視頻文件分成三部分,以加快網絡傳播速度。這花了幾個小時,遠遠超過了宵禁時間。炮擊仍在繼續,但護送我們穿過城市的軍官們耐心地等待着。

然後我們與馬裏烏波爾以外世界的聯繫,再次被切斷。

我們回到一個空蕩蕩的旅館地下室,裏面有一個現在已經裝滿了死金魚的水族箱。由於我們與外界幾乎失去聯繫,我們對俄羅斯越來越多的詆譭記者報道的散佈虛假信息行動一無所知。

俄羅斯駐倫敦大使館發佈了兩條推文,稱美聯社發佈的婦幼醫院照片是假的,並聲稱一名孕婦是女演員。俄羅斯大使在聯合國安理會會議上拿出了這些照片的複印件,並就婦產醫院遭到襲擊一再撒謊。

與此同時,在馬裏烏波爾,人們蜂擁而至,向我們詢問戰爭的最新消息。所以很多人來找我説,請拍下我,這樣我在城外的家人就會知道,我還活着。

此時,在馬裏烏波爾城市,已經沒有烏克蘭的廣播或電視信號了。你唯一能聽到的廣播是扭曲的俄羅斯謊言ーー烏克蘭軍方把馬裏烏波爾平民扣為人質,向建築物開槍,發展化學武器。這種宣傳是如此強烈,以至於我們採訪的一些人不顧自己親眼所見的證據,仍然相信這種説法。

信息不斷地以蘇聯的方式重複: 馬裏烏波爾被包圍了,交出你們的武器。

3月11日,在一個簡短的電話中,我們的編輯問我們是否能找到那些在婦產醫院空襲中倖存下來的婦女,以證明她們的存在。我意識到這段錄像的力量一定足以引起俄羅斯政府的反應。

我們在前線的一家醫院裏發現了她們,有的正在生孩子,有的正在分娩。我們還瞭解到,一名婦女失去了自己的孩子,然後又失去了自己的生命。

我們上到7樓,通過脆弱的互聯網連接,發送視頻。從那裏,我看到一輛又一輛坦克開過醫院院子,每輛坦克上都標有字母 z,這已經成為俄羅斯戰爭的象徵。

我們被包圍了: 幾十個醫生,幾百個病人,還有我們。

保護醫院的烏克蘭士兵不見了。通往我們的貨車的道路上,有我們的食物、水和設備,都被一個俄國狙擊手擋住了,這個狙擊手已經在外面襲擊了一個軍醫。

我們聽着外面的爆炸聲,幾個小時在黑暗中過去了。就在這時,士兵們來轉移我們,用烏克蘭語喊着。

我們感覺完全不像是營救。就像我們從一個危險轉移到了另一個危險。此時,馬裏烏波爾沒有任何地方是安全的,也沒有任何安慰。你隨時都可能死去。

我對士兵們感到無比的感激,但也感到麻木,對自己的離去感到羞愧。

我們和一家三口擠進了一輛現代汽車,陷入了5公里長的城外交通堵塞。那一天,大約有3萬人逃出了 馬裏烏波爾ーー人數之多,以至於俄羅斯士兵沒有時間仔細觀察窗户上飄着塑料碎片的汽車。

3月17日,一輛被炮擊毀壞的汽車停在烏克蘭,這輛汽車被美聯社記者用來逃離馬裏烏波爾的封鎖線。

逃亡撤退中,每個人都神經兮兮,二言不和就打架,互相大喊大叫。頭頂上,每分鐘都有飛機或空襲,地動山搖。

我們穿過了15個俄羅斯檢查站。每一次,坐在前座的母親都會拼命祈禱,聲音大得足以讓我們聽到。

當我們驅車穿過他們的時候ーー第三、第十、第十五分隊,全都配備了攜帶重型武器的士兵ーー我對馬裏烏波爾能夠倖存的微弱希望一點點消失了。我明白,烏克蘭軍隊如要突破這些重重包圍圈,突破這麼多地面部隊部署,完全不現實。

日落時分,我們來到一座斷橋前,此前已經被烏軍摧毀,試圖阻止俄羅斯的進攻。

一個由大約20輛車組成的紅十字會車隊已經被困在那裏。我們一起離開公路,轉入田野和小路。

第15號檢查站的俄軍衞兵,俄語有高加索地區粗獷的口音。他們命令整個車隊關閉前燈,以免暴露隱藏停放在路邊的武器和裝備。我幾乎辨認不出俄軍車上的白色Z字。

當我們駛到第十六個檢查站時,我們聽到了一些説烏克蘭語的聲音。

我感到如釋重負。坐在前座母親突然大哭起來。我們終於逃出來了。

我們是馬裏烏波爾最後的記者,現在沒有記者在哪裏了。

很多人要聯繫我們,想知道我們拍攝了什麼,或是打聽我們拍攝了他們的親人的下落,我們完全應付不過來。他們絕望而親密地給我們寫信,完全不覺得我們是素不相識的陌生人,指望我們可以幫助他們。

上週晚些時候,當俄羅斯的空襲擊中了一個有數百人躲避的劇院時,我可以精確地指出,應該去哪裏瞭解倖存者,去親身體驗被困在一堆瓦礫之下數小時的無盡滋味。我知道那座建築和周圍被摧毀的房屋。我知道有人被困在下面。

週日,烏克蘭當局表示,俄羅斯炸燬了馬裏烏波爾一所大約有400人的藝術學校。

但是我們再也不能到達那裏了。

(原文參考:https://apnews.com/article/russia-ukraine-europe-edf7240a9d990e7e3e32f82ca351dede)