於京東|“邊界”的誕生:製圖技術如何塑造國家主權的領土化(上)_風聞

探索与争鸣-《探索与争鸣》杂志官方账号-2022-03-22 21:21

於京東|南京大學政府管理學院暨學衡研究院副教授

本文原載於《探索與爭鳴》2022年第2期

非經註明,文中圖片均來自網絡

編輯札記

本文由近代製圖技術的發展來闡述國家主權的空間界定,將圖像史學、技術史與傳統政治史研究融於一體,視角新穎,聚焦於近代國家形成中的重要問題,正契合着本屆徵文“技術創新與文明重構”之主題。關於領土、主權與國家邊界的技術維度思考,在今日也是頗有啓發意義的。文章內容細緻紮實,論述充分,並且大量蒐集和使用圖像資料,足見作者的理論視野與考訂功力。

尤其可貴的是,作者是從一個個具體情境切入,敍事娓娓道來,內容環環相扣,也正如文中把地圖喻為“劇場”一樣,形象地展現了近代早期歐洲國家政治轉型中的歷史圖景。在闡述理論思考的同時,如何把文章寫得“好看”,昭示歷史有趣而迷人的一面,正是當代青年學人所應當關心的。

——杜運泉,《探索與爭鳴》副編審

楊義成,《探索與爭鳴》編輯

1885年8月,法蘭西第三共和國的外交部部長法來西訥(Charles de Freycinet)向原駐日內瓦的總領事浦裏燮(Bourcier Saint-Chaffray)致函,告知他即將前往亞洲,擔任中越勘界委員會的法方主席,以迅速完成此前《中法新約》所規定的“會同勘定界限”之工作。信中指出,精確的勘界不僅可以消除雙方在屬地問題上的衝突因素,還可以藉機促成殖民、商貿與戰略方面的重大利益。為此,政府極為重視這項工程,外交部除了提供各類地圖、文獻和資料圖冊之外,還專門配備了一批民事“合作者”,他們“潛心做過有關研究而且都有專長,思想準備充分,並在技術方面為完成任務提供了方便”。從名單來看,合作者的主要任務是勘測新地圖,提供專業的地理知識。這在當時的全球性格局下並非偶然的、區域性的個別現象,而是一種被廣泛接受的外交做法——威斯特伐利亞和平之後,繪製地圖成為外交活動中的重要環節。1689年中俄在尼布楚、1749年英法在新斯科舍等都是這種新做法的體現。到19世紀,維也納體系更是將製圖納入條約與國際法機制,使其成為全球外交中的一種慣例現象。

傳統的外交史儘管不乏對勘界議題的考察,但極少有人注意到政治/軍事之外的技術/知識維度。這不僅導致了條約研究對地圖的一貫忽視,還部分造成了地圖史與政治史的長期脱節:前者聚焦於孤本地圖的專業及史料性價值,鮮有分析製圖的政治過程與互動機制;後者對地圖的涉及僅限於“圖説史話”,缺乏對勘測、劃界、立碑以及界務管理的知識學梳理,進而漠視技術實踐與政治劃界之間的關聯。事實上,17世紀以後近代地圖作為宣示主權、領土談判與殖民擴張的一部分,已然從傳統的藝術、文化及歷史領域轉入國家治理之中。勘界製圖活動不僅形塑了線性勻質的空間意識與領土觀念,還締造出一種意象性、圖示型的“國家感”。**相應地,傳統的疆域認知逐漸被地圖上的“線條邊界”理念所取代,這在更大範圍內呼應了一場政治領域的知識學革命——即以專業團體和技術實踐為依託,基於科學原則與理性主義的國家利益所形成的治理安排及其制度規則。**哈羅德·尼科爾森(Harold Nicolson)稱此為17—18世紀的“法國體系”,這不僅是由於這種新型外交孕育於法國,還因為波旁王朝統治之下科學與政治高度結合,新興的數理、統計與幾何測繪成為國家權力的“技術”。在製圖領域,中央政府不僅收集彙編現有地圖,還通過皇家科學院這樣專業化的學術機構直接介入知識的生產,組織全國性的地理調查與製圖計劃。對應在外交領域,領土談判、邊界劃分與聯合勘界等活動中,地圖測繪逐漸成為一種“規定動作”,分段談判與專業製圖促成了“邊界”的誕生。這一模式源於歐洲而影響全世界,為解讀現代國家提供了一種知識—社會學的進路。而要探究這種邊界機制的歷史起源,思考技術生產所帶來的政治變遷,我們仍需回到17—18世紀的西歐,把視線聚焦到地圖在歐洲外交中的“高光”時刻。

戰爭的劇場

1659年7月,法國國王路易十四從楓丹白露宮出發,南下至西南城市波爾多,隨後向東南方向經圖盧茲巡視了整個地中海沿岸。其後,國王向南部邊境城市巴約訥(Bayonne)出發,在聖讓-德-呂茲(Saint-Jean-de-Luz)舉行他與西班牙公主瑪麗·特蕾莎(Marie-Thérèse)的大婚。在婚禮的舉辦地——法西交界處畢達索阿(Bidasso)河道中心的費桑島(île des Faisans)上,兩國同步進行了領土談判,簽署了《比利牛斯條約》,第一次劃定了兩個主權國家之間的法理分界。這一事件在地圖史的解讀中極具象徵意義。有證據表明,當時的公眾已經通過地圖來觀察這個小島上所發生的一切,一份小冊子記錄説:島構成了法蘭西與西班牙之間的“界限”(borne),而地圖則像“劇場”一樣,忠實地還原了這一現場的景象。

**藉助地圖來查看地形與疆界,在近代早期的歐洲逐漸成為一種風尚,這與軍事上的需要具有密切關聯。**三十年戰爭中,軍隊對地圖的需求量激增,公眾也熱衷於通過閲圖來了解最新戰況,這大大刺激了製圖產業的發展。當時,人們談及“地圖”可以用不同的稱呼,比如在法語中,有plan、description、représentation、carte、atlas、théâtre等。其中,théâtre(劇場)就是早期地圖出版業常常使用的一個術語,原因很簡單,在征戰與行軍途中,使用地圖就像實時“觀看”所處的場景一樣。所以,早在16世紀奧特里烏斯(Abraham Ortelius)和布格羅(Maurice Bouguereau)等人出版的地圖集中,主標題便會使用theatrum / théâtre,表示“地圖像一座劇場,從中可以看見整個世界”。

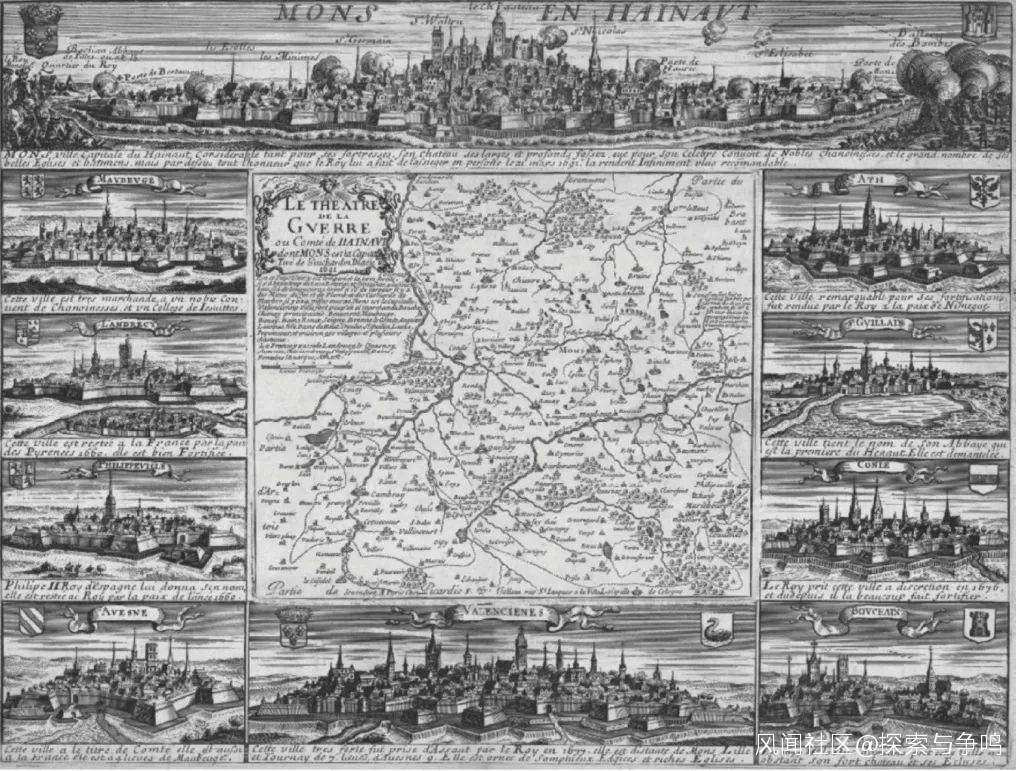

17世紀歐洲戰事更加頻繁,反映前線的地圖及地圖集都會署名“戰爭的劇場”(theatrum belli / théâtre de la guerre)。它一般有兩層含義:一是指戰爭發生的地理空間;二是圖像再現的、有關戰爭的時空場景。後者通常是市面上流行的、反映戰場形勢的地圖(如圖1)。它們作為一種傳播媒介,可以報道最新的戰事狀況,講述事件的前後進程,製圖者運用線條、圖畫、符號、文字、色彩等各類元素的組合,將戰事呈現為可供觀賞的“戲劇”。所以,在此時的歐洲,地圖就構成了對前線戰事的一種敍述方式。

圖一 反映 1691 年形勢的《戰爭劇場——以蒙斯為首都的埃諾公國》

三十年戰爭後,法國和西班牙的衝突到1658年仍未結束。路易十四的首席大臣馬紮然(Mazarin)在給王室去信説明邊疆地區的形勢時,往往附上一些地圖,作為對戰場的説明。在某次戰役開始前,通常的準備工作之一也是繪製或徵集這一區域的地圖。比如法軍在進攻格拉沃利訥(Gravelines)和貝爾格(Bergues)之前,馬紮然都先後寫信,要求獲得相關的城市及防禦地圖,包括各類要塞、村莊的具體數量和地形的説明。可見,製圖最初在軍事活動中融入了人們對“邊境”(frontière)的認知,古語frontaria意為“對抗敵人的前線”或“戰區”,最初指的就是遭到入侵時戰爭最先發生的空間邊緣,即“行軍前線”(limitanei milites),一般也是範疇偏大、邊界模糊的一段區間,甚至不嚴格侷限於本國境內。路易十四的軍事大臣沃班(Vauban)就曾指出:法蘭西和西班牙人最重視也最熟悉關於戰爭的技術,這使他們的邊境(leur Frontières)變成了“戰爭的劇場”,也是從中學習這些危險技藝的學堂。

沃班所説的戰爭技術,既包括進攻,也包括防禦。尤其是在停火談判期間,地形及工事所構成的“防線”漸漸重塑了“邊境”的內涵,這得益於新型軍事技術的使用。17世紀的科學革命促成了地形學、測繪學、幾何學的發展,不僅為軍隊提供了大量的工程師,而且使精準再現兵力部署及工事建設的地圖、畫冊與地形浮雕得到普及。這些可作用於戰爭的空間技術與製作工藝被沃班大力應用,尤其是幾何多邊形(polygon)原理被他用於國土的防禦設計,戰爭也就變成了一門在圖紙上規劃進攻與防禦的科學。一場戰役確定了邊境形勢後,緊接着就是土地丈量、調查與統一規劃,地圖可以再現和強化空間規劃的同質性,而繪圖上的延誤與錯漏則可能導致領土的喪失。在1685年的《防禦總監》(Le Directeur general des fortifications)中,沃班就強調:“主權者必須委任忠誠、正直、聰慧之人防禦其要塞,不但要提供精良的繪圖,而且能完成所有的工程,構建起一種統一秩序。”

對1659年的路易十四而言,防線上的製圖比戰爭地圖要更加具體和精確,它們所描繪的空間同戰爭所形塑的國境是一致的。首先,軍事上的“戰線”問題在1648年和平之後就轉為“防線”問題,地圖也就從一種動態反映前線戰況的“劇場”變為靜態防禦建設中的“藍圖”。其次,戰爭後確立的防禦鏈條在現實中由大大小小的堅固要塞(fortification)組成,從北部的格拉沃利訥到南部的貝爾格,戰區的串聯呈現為地圖上的“政治分界”,它賦予邊境地區一種“幾何理性”的空間感,反映了政治劃界與主權概念領土化的同步過程,製圖因而也就成為一門很有價值的“領土科學”(science du territoire)。故而,在17世紀的君主肖像畫中,地圖或地球儀常常作為背景裝飾,寓意君主對空間的絕對掌控,而宮廷教育也往往使用地圖或拼圖的遊戲,教授關於戰爭、城防與領土空間的系統性知識。正如路易十三的醫生讓·埃羅德(Jean Héroard)所記述的:

手持羅盤和規尺,君主通過測量地球儀便可對照着認識他所繼承的那些領地;僅僅通過書房裏的踱步,感受大道與小路,他便熟知不同地區、各個國家的歷史語言、風俗道德與法律習慣。終有一天,他也可以用科學在整個地球上建立偉業,規劃理想的藍圖。

一方面,主權者的統治在地圖上呈現為統一規則的畫面空間,外部是眾多幾何形要塞與線條所構成的屏障,內部治理則是開放、空白、勻質的土地。另一方面,歷史傳統中的疆域意識同科學主義的製圖技術相互結合,既擺脱了模糊的、錯雜的“疆域”想象,又立足於權力所壟斷和管理的政治單元,形成一種領土性空間的法理“分界”(既包括外部國與國之間,也包括內部區劃之間)。對此,沃班認為,要實現這種“邊境”到“國界”的過渡,就需要停止四面八方的作戰消耗,劃定領土的詳細邊界,用穩定造就同質性(homogénéisation)。對成長中的國家而言,戰爭所帶來的邊界變動並不是持久的,所以需要結束戰爭,將注意力轉移到國內的領土整治上,而路易十三時期黎塞留(Richelieu)所開創的專業外交與談判機制則為這一目標的實現提供了一條穩定路徑。換言之,主權國家的邊界構建既依託于軍事上的“防線”確立,也包括談判、條約中的“界線”劃分,後者則在更大程度上依賴科學的新型知識與製圖技術。

談判的“工具”

在1659年的法西和談中,馬紮然繼承了黎塞留制定的外交方針,以“國家理由”為導向,使用職業外交人員進行領土談判。當然,他也保留了另一項其前任時期的傳統:命人收集地圖,諮詢地理學家與製圖師,全程服務於內政與外交。這一做法於三十年戰爭期間便已得到貫徹。1645年8月的明斯特談判中,法國代表團希望獲得阿爾薩斯地區。然而,這裏廣泛分佈着眾多不直屬但統一在哈布斯堡王朝庇護下的“中等邦國”(états intermédiaires),它們同帝國的領地犬牙交錯,以至於法國人很難搞清楚具體的歸屬關係,所以代表團請求宮廷提供更為明確的政治地理信息。王室一邊派出生於阿爾薩斯的學者約西亞·格拉澤(Josias Glaser)前往明斯特,同代表團內的法學家西奧多·戈德弗瓦(Théodore Godefroy)一起為談判提供諮詢;另一邊,外交國務秘書布里安(Loménie de Brienne)給代表團寄去了當時對阿爾薩斯最好的地圖説明,用於領土談判,這是16世紀丹尼爾·斯伯克爾(Daniel Speckel)繪製的一幅《奧地利王室所有阿爾薩斯及周邊省份地圖》(Description de l’Alsace et provinces voisines dans les quelles la maison d’Austriche a des terres, 1576)。

在這封1646年4月的信及附件中,法國人結合阿爾薩斯地區的疆界、土地、貴族與封建權利,對地圖加以説明,為他們的領土訴求辯護。首先,他們在地圖上用數字按次序標出下阿爾薩斯和桑德戈(Sundtgau)地區的重要地點,還同符騰堡、弗朗什-孔泰以及其他周邊地區的地圖比較,以此確定所有屬於阿爾薩斯地區的領地。與此同時,按條目將散亂和交錯的土地同各個領主一一對應,使得談判人員對整個奧地利王室在阿爾薩斯的領地一覽無餘,從而方便就具體地塊逐個談判。其次,在討論奧地利的王室譜系與封建權利時,對地圖使用了色彩處理:奧地利領地都用淡粉色彩圈出;呂塞爾(Lutzell)修道院地區是淡黃色;布倫道夫(Brundruf)治安區是綠色,這也是巴塞爾主教區的顏色;德雷蒙(Delémont)地區則被繪成藍色,它也是所有地圖中代表自由城市的顏色。最後,不同領地之間用不同顏色的線條來表示邊界,各領地所擁有的城市、市鎮與村莊也都在圖中逐個寫明,教會領地及其轄區邊界也都有所標示。

這種談判做法很快被沿襲下來,用於南方的法國與西班牙的邊境和談中。1647年11月,布里安在傳達宮廷對南部邊界問題的意見時指出:“國王要求佔領加泰羅尼亞的總督皮埃爾·德·馬卡(Pierre de Marca)設法為代表團提供一份詳細而準確的地理説明。”馬卡很快給出了答覆,並在説明中附上了一幅地圖,上面做了標記。為此,他諮詢了所有地理學家和法學家,以便更好地駁斥西班牙人對這一地區的企圖。稍後的1656年,李奧納(Hugues de Lionne)作為國王全權代表趕赴馬德里,同西班牙首相路易·德·阿羅(Luis de Haro)商討洛林問題時,也藉助地圖來查看那裏的領地狀況。

**領土談判問題上的地圖意識,源於近代政治與地理之間的特殊關係。**通常,王室會對地圖的製作予以支持和資助。1627年後,負責路易十三教學的製圖師尼古拉斯·桑松(Nicolas Sanson)受到了黎塞留的賞識,後者下令蒐集全國所有地圖交由桑松統一彙編。在此過程中,高盧時代的“自然邊疆”(frontières naturelles)理念融入並影響了權力製圖的實踐。作為委託成果,桑松出版的《法蘭西地圖》(La France décrite en plusieurs cartes, 1643)包括五幅古代高盧地圖和五幅當時的法國地圖,通過將古代疆域同當下領土相對應,地圖論證了一種有限的、特殊主義的主權意識。因此,歷史地圖也一度構成了政治主張的重要依據,正如此前談判所顯示的,外交人員常常結合歷史地圖與地理學者的建議來考察領土性的權屬關係。不過,對於1645年的阿爾薩斯、1656年的洛林以及1659年的比利牛斯山等地區而言,由於交錯着帝國、教會、王國、領主以及混亂的封建宗主制遺產,要形成一攬子的解決方案,談判者又需要在“歷史”與“現實”之間做出抉擇。

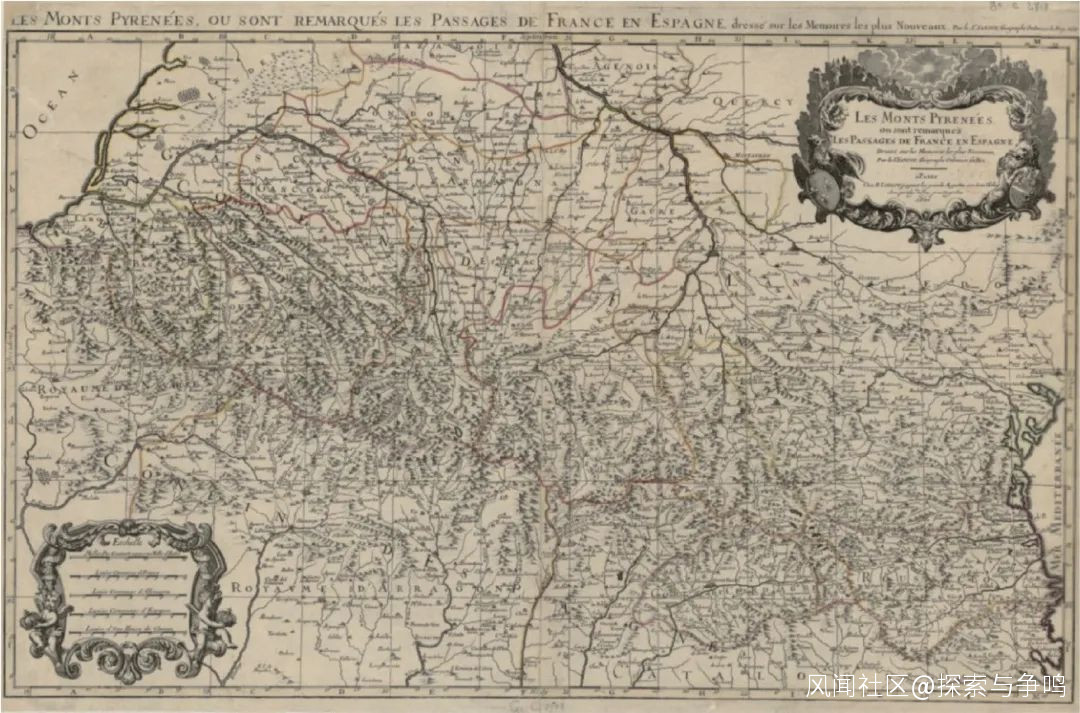

這正是1659年費桑島談判中的核心問題。馬紮然主教比路易十四等人早出發了一個月,在同西班牙首相阿羅會面後,談判陸續進行了二十五次之多。在反覆的商討、妥協、交換、讓步之後,爭議集中於孔夫朗城(Conflans)的歸屬問題:法方從歷史權利出發,主張對魯西永(Roussillon)和塞爾達尼亞(Cerdagne)的所有權。路易十四説:“這是先祖的遺產,西班牙既然用非法手段侵佔,我就沒有理由不用武力來恢復我的權利。”然而對於法國實際控制的孔夫朗城,西班牙人在檔案、法令、地方誌和捐税記錄中找到了該城屬於他們的證據,這就使得這片領土的談判夾雜着歷史權利、實際管轄、自然地理等多重要素。此時,以桑松為代表的傳統製圖師所生產的、作為知識參考的歷史地圖只能呈現一種模糊的差別,圖上粗糙的虛線和着色可以“區分”,但不能“劃定”具體土地的歸屬權(圖2)。

圖 2 1691 年紀堯姆·桑松的《比利牛斯山地圖》

注:紀堯姆(Guillaume Sanson)是尼古拉斯·桑松的兒子,也是王室御用的製圖師。此圖反映了 1659 年條約後的情況,將魯西永和孔夫朗地區納入繪製範圍,但在領土分界的細節上並不清楚。1675、1691、1719 年三個版本的地圖可參見法國國家圖書館地圖部,館藏編號 GEC-9117、GE C-2708、GE C-11365。

早前馬紮然在巴黎同西班牙談判代表皮蒙泰爾(Antonio Pimentel de Prado)討論時,對孔夫朗和塞爾達尼亞地區的處置更多傾向於依據歷史管轄權,而在後來擬定的預備條約中,塞爾達尼亞山谷的眾多土地也都是允諾給西班牙的。但10月16日第十七次會談之後,馬紮然查看了這一地區的地圖,他指出:

早晨會談前我讓特魯巴博士過來,我查看了加泰羅尼亞的地圖中孔夫朗城的位置以及塞爾達尼亞屬於我們的那部分,發現山脈的分佈讓人疑惑:一部分從勒卡特發端,另一部分在魯西永和法蘭西、孔夫朗和魯西永之間,這些都不是古代地理學家所説的區分高盧和西班牙的比利牛斯山。毫無疑問唐·路易(阿羅)堅持説我們只能保留這些山的説法是打着讓這些小山丘也作為山脈的如意算盤。

這幅《加泰羅尼亞地圖》極可能是1647年布里安要求馬卡準備的地圖之一,後者在1659年談判期間準備了相當多的地圖作為談判材料。顯然,不論基於歷史地圖還是歷史權利,孔夫朗問題都無法按照法國利益方向解決。馬紮然很快轉變立場,提出以自然的“山峯走向”為界。由於孔夫朗城坐落在比利牛斯山的北側——法國一邊,所以應該歸法國所有。此時,法國人不再拘泥於歷史上的封建權屬關係,而是採取以山為界、幾何劃分的方式。11月7日《比利牛斯條約》正式簽署時,第42條就採用了這種領土劃分的新思路:

按照1656年馬德里談判的協議,確定由古代時期分隔高盧與西班牙的比利牛斯山脈來作為兩個王國之間的分界。確定和同意法蘭西國王擁有魯西永、孔夫朗地區以及領地、要塞、城市、市鎮、村莊和具體地方;西班牙國王擁有塞爾達尼亞和加泰羅尼亞公國,同樣包括所屬的領地、要塞、城市、市鎮、村莊和具體地方。如果所屬孔夫朗而非魯西永的某些地區坐落於比利牛斯山的西班牙一側,那麼它就屬於西班牙國王;同樣,如果屬於塞爾達尼亞而非加泰羅尼亞的某些地區坐落於比利牛斯山的法蘭西一側,那麼它們就歸法蘭西國王。

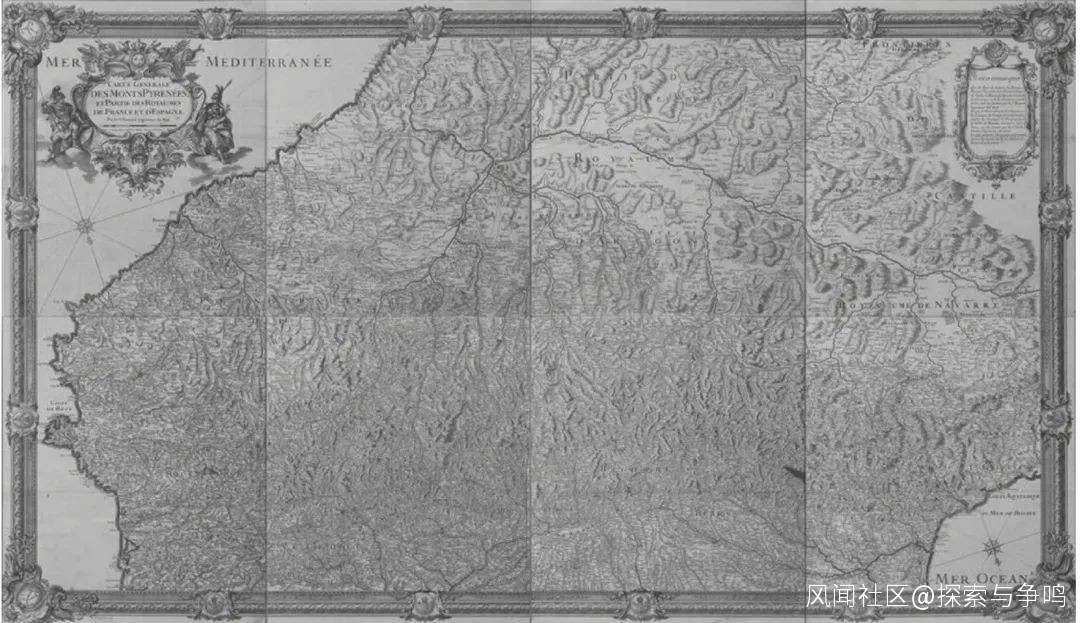

從1659年的條約文本來看,領土劃分的政治方案超越了歷史權利,更加偏向於自然地理的科學依據。這部分來自戰爭與軍事地圖的啓發,由於它們運用科學的方法,採用統一標準、符號與參照系,圖形、地點及方位都比較準確,因而在17世紀後期逐漸成為外交人員的談判必備材料之一。與此同時,在科學主義與製圖方法的影響下,外交語境中的“邊界”變得客觀而理性,從而可以被測度、衡量、計算和人為劃定。此時,新培養的工程技術與製圖人員提供了重要支持。18世紀以後,這種專業外交人員與技術人員的協同合作開始成為一種工作慣例,相應地,邊境地圖的繪製也就更多地反映了科學考察與實地測繪的內容,比如魯塞爾(Joseph Roussel)的《比利牛斯山法國與西班牙王國局部圖》(Carte générale des Monts Pyrénées, et partie des Royaumes de France et d’Espagne, 1730)就誕生於1720年代的勘界潮流中(圖3)。

圖 3 1730年魯塞爾的《比利牛斯山法國與西班牙王國局部圖》

注:作者基於當時最新的三角測量法(triangulation),補充了這一地區的地測線(géodésiques)數據,對於法西兩國邊界區域的繪製比較清晰。參見法國國家圖書館地圖部,館藏編號GEDD-2987(1582, I-VIII)。

科學制圖技術在外交談判中的使用也意味着傳統高盧“自然邊疆”理念的調整。傳言為黎塞留遺作的《政治遺囑》(Testament politique)中就表露出這種意圖:“要恢復自然賜予的高盧邊界(Galliæ limites),須將高盧與法蘭西結合,在古代高盧所在之處重建一個新高盧。”這裏,limites取代了此前的frontières。在1690年的詞典中,前者的範疇更小,指的是由眾多界碑(bornes)構成的土地、省份和國家的邊界線。bornes則更為有限,具體指高出地面的用於標記的石頭,用以分割遺產、省份和王國。1706年,沃班在《和平計劃》(Projet de paix)中就用了這個詞,他認為,法蘭西擁有“天然界限”(bornes naturelles),“兩面海洋、萊茵河、阿爾卑斯與比利牛斯山,它們天然地同西班牙相排斥,因而涉足他們的內政同我們的利益是直接相悖的”。從frontière到limite,再到borne,“邊界”所對應的歷史語義變化反映了17世紀中後期法國外交的重要轉向:領土分割不再侷限於軍事維度上塑造“邊境”(frontières),而是要在邊境地區確定其“界限”(limites)。和平談判的目的也不再是基於傳統封建權利的調整或修補,而是一勞永逸地解決兩個國家之間的政治劃分問題。此時,基於數理幾何的科學制圖法就出場了,因為它可以在邊界劃分中準確度量每一段邊界。