22 年再看 19 年的電影《小丑》,有什麼新的感觸和體會?_風聞

segelas-自由撰稿人-电影学硕士已毕业,但仍旧略懂皮毛2022-03-23 14:58

談一談個人的看法。

這部電影,和馬丁.西科塞斯的創作有着一定程度上的映射。

首先,西科塞斯對電影的影響,體現在了影片核心的人物塑造環節。極度相逆而互相沖突的人格、里人格的人為壓制和悲劇化爆發,是西科塞斯一貫的母題。而在這部電影裏,主角的人物狀態也反射出了這樣的走向。他從小接受母親的教導,要帶給世界歡笑,也恰恰因為這一點,他才成為了一個職業的小丑演員,去嘗試帶給周遭更多的快樂。更進一步地,當他作為小丑演員的努力被抑制,像開篇那樣,被頑劣青年毆打之時,意願被壓制的他,就寄希望於成為德尼羅那樣的脱口秀明星,在更大的舞台上給更多的受眾帶來歡笑,實現自己的願望。

這一點,構成了他的表人格。但是,在他內心的另一面上,他也隱約地意識到,即使是脱口秀、脱口秀明星德尼羅,也根本無法改變世界急劇擴大的陰暗面。這個國家的現實狀態,就是墮落而讓人絕望的,充斥着失業、貧窮、污染、以及隨之產生的絕望和暴力。因此,無論他如何做,都無法改變現實,給世界帶來歡笑,照亮現實決定的陰暗。這種對世界的負面觀感,便構成了他的里人格。

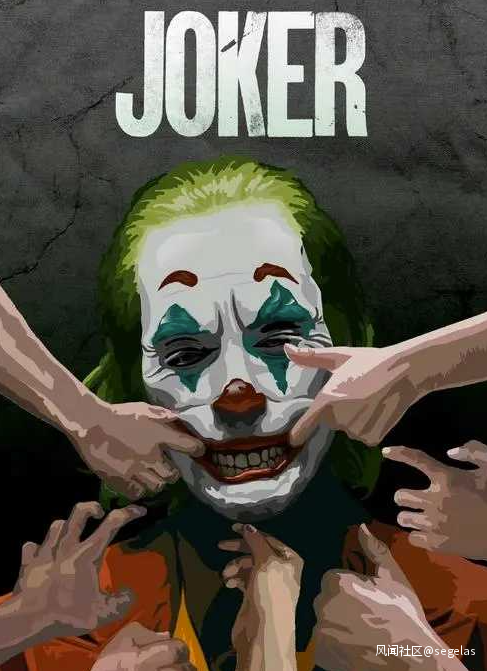

在電影的開篇,我們已經看到這個核心主題的完整輪廓。第一幕中,他畫着小丑的裝扮,聽着廣播傳達出的種種消極情緒,用手咧出一個笑容,而後又恢復到喪氣的表情,緊接着重複了這個動作。這個開篇具有兩重意義----第一,笑代表了他給世界傳遞歡樂的表人格,而喪氣則代表了“世界沒有歡樂,只剩絕望”的里人格,表現出了人物的表裏人格衝突;更進一步地,這種詭異似“小丑”一般的笑,預言了他在表裏人格衝突、表人格毀滅之後的結局。

傳達歡樂的不斷失敗、對不需要歡樂的世界之絕望,不斷氾濫,從而導致消極里人格的最終爆發,讓他走上一條“小丑”的道路:比起他傳達出的歡樂,排斥了歡樂的世界本身,才是最滑稽可笑的。隨後,他進行小丑表演卻被毆打,躺在地上的身影伴隨着消極的音樂,與碩大的片名重疊,則進一步強化了主旨的內容:充斥消極的社會,終將讓表人格中的那個好人毀滅,爆發絕望的里人格,發出對墮落世界的巨大嘲笑,成為我們所熟知的那個反社會型罪犯“小丑”。

對於“笑聲”,開篇之中也有安排。在治療精神疾病的場景中,他首先---對墮落世界嘲笑一般地----瘋狂大笑,而難以持續,隨後鏡頭一轉,插入了他在隔離室中絕望撞牆的閃回。這顯然揭示了表裏人格的衝突----對於世界的絕望,讓他已經產生了嘲笑全世界的里人格,但是此時的他,仍然沒有徹底放棄希望,便呈現了“里人格被表人格壓制”的狀態:瘋狂大笑被自己竭力抑制,但閃回則揭露了內心,讓他的抑制成為徒勞。而在公車上,他對小孩做鬼臉以傳達歡樂,但被家長排斥,感受到了社會的冷漠無情和“不需要歡笑”,里人格再次爆發,發出了小丑一般的瘋狂大笑,而又給出卡片,説明自己的笑是一種“疾病”而非心情,再一次表現出了表裏人格的二元衝突:表人格帶來對他人的善意,但嘲諷世界的大笑卻是不可治癒的“絕望”疾病,而此時的他,還將自己的內心真情視為“瘋狂之笑”的反面。

在結尾,“笑”有了又一層的表意升級。此前,當他畫上小丑妝容後,並不是自己發笑,只是畫出了笑的塗彩,這既是“給他人以歡樂感受”的表人格傳達、也是他仍存的“抑制里人格”之心,再塗彩的希望之笑與肉體的難以作笑之間糾結。開頭部分,他畫着笑容的妝,但嘴卻笑不出來,正是這種狀態的起始。而在觀看脱口秀俱樂部的表演時,他發出了瘋狂的笑聲,旋即被自己盡力止住,嘲諷着這種“強作歡樂人間”的荒誕場景,然而又提醒着自己“不要如此悲觀”。

圍繞小丑標誌性的“笑”,電影給出了相當細化的表達設計。”有聲音的皮肉之笑“和“塗彩與手扯出的假笑”,構成了“絕望”和“希望”的對應。出於肉體的前者顯然更加發自本心,對它的抑制便成為了對絕望的自控。憑藉外力的後者則是硬做出的表象,難以持續是他本心無法消除的象徵。

到了結尾,他的里人格完全爆發,對世界發出了瘋狂的嘲笑,且比普通的笑聲更有升級-----他再次用手咧開嘴角,塗上小丑妝,笑容卻不再如開頭一樣瞬間消失,而是永恆地出現在他的臉上,卻伴隨着瘋狂的笑聲。此時,他的表與裏終於合一,表的呈現平台被裏所佔據,且永遠存在、不再停止。這個首尾呼應強烈的變化,無疑是里人格徹底勝利的完美象徵---對希望之笑的抬高失敗,對絕望之笑的抑制落空。

對世界的希望來源,也有具體的展示。在開篇的脱口秀段落中,德尼羅飾演的脱口秀明星,站在一個比小丑演員更大的舞台上,面對更多的受眾,針對社會的“巨老鼠”污染問題,做出自己“巨型貓”的玩笑。他可以將消極的社會現實轉變成歡樂的情緒,並傳達給觀眾。對此,主角顯然也萌生了積極的期盼:或許只是我所處的階層還不夠,能力太小而資源貧乏,才無法給世界傳達歡樂。由此,他才產生了身入脱口秀、成為明星的願望。在這裏,主角的主觀世界出現,回憶展開---他身入脱口秀之中,與脱口秀明星惺惺相惜,似乎獲得了實現願望的平台、來自同道者的認同。

類似的手法,同樣也出現在了西科塞斯的《喜劇之王》中。在西科塞斯那部被低估的作品裏,德尼羅飾演的青年,幻想着自己成為脱口秀明星而身處脱口秀之中,開始了反覆進出的主觀幻想世界。但在現實中,他的願望卻一次次被無情打壓。由此,電影在主觀世界和客觀世界的切換中展開,很多場景的構成都是主觀客觀各半。隨着被打壓的加劇,他的妄想也逐漸膨脹,主觀世界在場景中的分量逐步壓制客觀世界,但二者在畫面表現上也逐漸產生了區別----人物對願望無法變成實現之結局的瞭解,隨之產生的現實絕望里人格,加劇了妄想的程度。

最後的場景裏,由電視機畫質構成的“虛擬”主觀世界完全佔據了場景。現實世界消失,而電影中他唯一的一次登台表演,也被放在了代表非現實空間的電視畫質下,此前在現實中的登台,則會在開場前一秒切到下一場戲,暗示“夢想在現實裏的無法持續”。現實中的他被逮捕,失去了實現夢想的機會,里人格的絕望徹底爆發,內心被應激的妄想佔據。而退一步講,即使這個場景發生在現實中,主角真的出獄後登上了電視節目、成為了喜劇之王,電視機畫質也預示了這位喜劇之王的“不現實性”---流光溢彩的明星,只是電視節目中的虛構存在,而真實的明星生活則不似想象,充滿了更多的疲憊和無奈。

以《喜劇之王》為借鑑,《小丑》中同樣出現的脱口秀和主觀世界,效果也就非常明顯了。在劇情的推進中,亞瑟發現自己對於脱口秀所寄希望的虛幻,德尼羅和他的脱口秀並非他想象,並不是傳達歡樂的媒介,只是一個不惜將他的悲劇包裹成話題,不擇手段謀取關注的利己主義者,是這個墮落社會中的一份子。隨之,美好的主觀世界和殘酷的客觀世界產生激烈的分化對比,其對接的表裏人格激烈衝突,最終釀成了徹底的里人格化,帶來了罪犯小丑的誕生。

並且,當亞瑟接到脱口秀的邀請、在自家進行排演的時候,同樣可以看到《喜劇之王》的影子:亞瑟伴隨着電視裏的節目聲音出場,坐在自己的沙發上,與幻想中的主持人進行談話表演,而觀眾給出反應的笑聲則從電視錄像裏傳來。這個畫面與《喜劇之王》中,德尼羅製作錄音帶、模擬脱口秀表演的場景,非常接近。也恰恰在這個段落中,亞瑟用槍“擊斃”了那個不畫小丑妝的自己,宣告了表人格“亞瑟”的死亡和里人格“小丑”的勝利---隨後,直至永遠,就是屬於小丑的舞台了。這一處,完成了對後續敍事層面中亞瑟發展的鋪墊暗示。

電影的中篇,亞瑟的精神狀態得到了進一步的揭示:表裏人格的角力夾縫。他看到旁人遞給他象徵暴力的槍支,感受到同事對殘障人士發出嘲諷的人性之惡。對此,他發出儘量自控的瘋狂大笑,卻又被領導不由分説地斥責之時面露笑意。這是與”惡人“同事類似、靠近“小丑”狀態的瘋狂之笑,一開始尚且被抑制住,隨後發現高層也是如此惡行,便無法繼續控制。而在另一方面,他感受到愛情,對心儀的女士做出“提供歡樂”的鬼臉,完成了對接“希望”的“假笑”。通過愛情和女性,他暫時性地延續了自己的希望人格,但“非皮肉之笑”的形式,卻暗示着這種希望的易碎。

這一點,與西科塞斯的《出租車司機》有着異曲同工之用。希望寄託對象的完美形象的幻滅、愛情寄託的落空,成為促成亞瑟和特拉維斯徹底墮入絕望一面的稻草。在片尾,回應他笑話和希望傳達、作為社會積極面的女友,只是他的幻想而已。女友對主角表裏人格變化的作用,與《出租車司機》非常相似。在那部電影裏,也有一個被特拉維斯稱作“墮入凡間的天使”的女性角色,以及一個似乎在反抗皮條客的雛妓,成為了特拉維斯壓抑反社會衝動、延續自己對社會的希望的存在。而就如同上文所述,當幻想破滅、現實暴露之時,特拉維斯和亞瑟的希望也就被壓垮了。

夾縫中的徘徊狀態,在緊接而來的一場戲中得到了鮮明的展示:亞瑟手拿手槍(暴力社會的象徵),將槍口指向電視裏的娛樂節目,意味着里人格,“對傳遞歡樂場景的不再相信”,嘴裏卻説着和女性聊天的話,繼續幻想愛情,維繫希望一面,隨後的走火和亞瑟的驚嚇,則表明了此時亞瑟“並不適應里人格”的內心階段。對於里人格受壓、但已蠢蠢欲動的狀態,電影隨後給出了較為表面化的展示。亞瑟在現場觀看俱樂部的脱口秀節目,學習如何逗笑觀眾,傳達歡樂的表人格。但此時,他的表人格已經動搖,發出的皆是刻意的大笑---本應自己不笑而逗笑觀眾,卻發笑不止,儼然對“傳遞歡樂”這一希望之事的嘲諷,隨後被強行止住。

本子上的那句“精神病問題在於,周圍人想讓他看起來正常”,這句話有着非常豐富的反諷意味:他的精神病似乎來源於他內心的反社會人格,但實際上,他真正的“精神病”卻恰恰是表人格——對歡樂的追求,才是與周圍社會之惡意的不相容存在。他做鬼臉,卻被孩子母親排斥,被毆打後還被怒斥丟失了廣告牌,在醫院製造笑聲卻被開除。他的一切傳遞歡樂之舉,正是讓他與社會格格不入的根源。而周圍人試圖讓他融入的,則是那個講着嘲諷殘疾人笑話的惡意玩笑。因此,當他成為傳統意義上的“精神病”時,他反而與周圍人變成了一樣的“正常人”,而傳統意義上的“正常人”,卻反而是不溶於環境的“精神病”。“患有精神病”,即是這個世界的“正常”,他最終也被周圍人的惡意引導,成為了這種扭曲的“正常”存在,甚至為王。

可以説,最終形態的小丑,是一個矛盾而統一的完成體。他看似精神病,但實則這個瘋狂社會的最佳融入者。他有着反社會的特徵,又恰恰代表了這個惡意社會的狀態。他是精神病,卻是這個精神病社會的“正常人”。而他持續不停地瘋狂大笑,是對黑暗社會的嘲諷,也是對“製造惡意玩笑”盛行的社會氛圍,發自內心的徹底融合。

亞瑟的第一次質變,發起於醫院段落。他傳達歡樂,但掉出了槍,表人格開始被暴力與惡意的里人格壓制,二者的力量關係開始轉變。隨後,表人格的被壓制迅速明朗化:他的小丑工作被開除,失去了傳達歡笑的平台,而後便是里人格的第一次爆發,地鐵上面對調戲女性的流氓,他先出聲大笑, 並殺死了三名員工。湯瑪斯韋恩,則成為了破除他希望的最後一根稻草。電視上,韋恩稱三個員工是優秀善良的人,譴責殺他們的人是因為嫉妒。由此,亞瑟意識到,湯瑪斯也並不是母親所相信的賜予希望之善人,只是一個偽善之徒。鏡頭給到他抖動的腿,暗示了里人格的蠢蠢欲動---開篇的診察場景中,亞瑟的腳抖動後被按住,隨後以表人格訴説苦惱,表明了抖腿和里人格外露的聯繫。由此可見,湯瑪斯成為了促成亞瑟里人格嚴重化的推手。而亞瑟自己的偶像脱口秀明星,也在後續中成為又一個湯瑪斯,解下歡樂傳達者的面孔,露出惡意消費亞瑟求收視率的小人嘴臉。

湯瑪斯韋恩對於亞瑟轉變的影響,還有進一步的具體推進:他與亞瑟母子的關係被亞瑟察覺,從而讓兩人之間產生了實際而密切的聯繫,亞瑟受到的影響也就更加容易分辨了。導演先是強調了亞瑟在本階段的心理狀態:他向醫生詢問“我現在如何買藥”---藥品的缺少,讓他“里人格”的精神病無法抑制,“藥品”本身也是“掩蓋內裏的希望一面動搖”的標誌;隨後,在表演脱口秀時,他試圖給觀眾帶去歡笑,卻發出了發病的大笑。導演用了一個具有象徵意味的構圖:亞瑟在舞台上邊大笑邊表演脱口秀,而左後方的幕布上則映出了他的巨大黑影---影子和本尊的並立,對應着“嘲諷大笑的里人格”和“傳遞歡笑的表人格”的並立,而畫面中體積明顯大於本尊的影子,則對應了表裏人格的力量對比。

這個鋪墊順暢地引導到了湯瑪斯的文本部分中。亞瑟認為湯瑪斯和自己有血緣關係,坐上火車想要去找湯瑪斯。在這裏的亞瑟,對湯瑪斯仍然帶有期待尚存的心態----在火車上,他手裏的報紙背面是里人格的“小丑”報道、正面則是被仔細閲讀、剪下照片的湯瑪斯,這樣的“正反對比”,表示了亞瑟此時由湯瑪斯而維持着的並立狀態。但是,亞瑟卻被韋恩家族拒絕了,他被管家否認了血親關係。

此時,非常巧妙的是亞瑟與小布魯斯的互動:亞瑟先是給布魯斯表演小丑,試圖讓他自主歡樂,表現出了表人格佔上風的狀態(對韋恩家族的希望尚存),但布魯斯始終不為所動;最後,亞瑟所能做的,只有伸出手,強行扯出了布魯斯的“笑容”。這一幕,與2008年諾蘭的《黑暗騎士》中“小丑用匕首劃破黑幫老大的嘴,讓他們做出笑容”一幕非常相似。這層隱約的呼應關係,説明了亞瑟在場景最後所產生的變化:他並不能傳遞歡樂,能做的只是作為“小丑”的犯罪。並且,此時的他與管家和布魯斯的構圖,也意義豐富。亞瑟和韋恩家族的兩人,始終被欄杆隔開,象徵着貧富社會階級之間的巨大隔離:窮人階級永遠無法逾越界限,與富人階級發生聯繫---湯瑪斯和亞瑟母親僅限於母親幻想的聯繫,亞瑟對布魯斯傳遞歡樂則失敗;只有對富人階級的攻擊和“犯罪”,才能夠越過這道隔離----亞瑟對布魯斯的“強扯笑容”、對管家的卡脖子,是僅有的兩次“手臂越過欄杆”瞬間。

韋恩家族對自己的疏遠和冷漠,讓亞瑟意識到了“階級分化”的社會現實,加深了希望破滅和絕望上升的進程。而壓上一根稻草、徹底激化情緒的,則是母親在缺乏照料、湯瑪斯不負擔情人之責而導致的入院。他的一句“公司覺得我不夠搞笑,認真的嗎”,已經展現了他的內心世界:這個社會中的人,根本就不需要也不可能擁有積極的歡笑,融入社會的不是表演小丑,而是成為“小丑”。

湯瑪斯的作用是至關重要的,正是他促成了小丑的後續變化、表人格希望的完全破滅。湯瑪斯直接告知他們毫無血緣關係,亞瑟面對階級完全分化的現實,發出自己不可控的嘲諷大笑,而後被打倒,這延續了此前關於亞瑟與貧富鴻溝的部分。被湯瑪斯本人拒絕的他,徹底意識到了貧富的不可逾越。而後,經有湯瑪斯之口,表人格的破滅推進到了本源:給予他“天生就是要賦予歡笑”想法初芽的母親本人,便是一個以此為謊言、掩蓋虐待兒子事實的瘋子。由此,亞瑟嘲諷大笑的“發病”根源揭露了:虐待他的母親,正是他孩童時首次接觸到的黑暗現實,這樣的感受的積累,才讓他從心底第一次發出嘲諷的“笑病”。

至此,希望的人格從亞瑟人格建立的本源之上坍塌。維繫亞瑟希望的,從頭到尾都是謊言和虛幻,唯一的真實只是:他從一開始便是徹底感受到絕望的男孩。

在結尾處,導演對於西科塞斯作品的借鑑還沒有結束。作為亞瑟偶像、把負面新聞編成笑話、給世界傳達歡樂的脱口秀明星,也暴露了自己藉助嘲諷亞瑟來做效果的真面目。偶像破滅的同時,亞瑟發現那個脱口秀上逗樂觀眾的自己,也只是幻想,表人格的又一個寄託隨之毀滅。這再次讓人想起了《喜劇之王》。主觀想象空間的使用,脱口秀明星對主角人格支撐與破滅的引導,包括德尼羅的出演,都與《小丑》有着強烈的對應關係。

到了這裏,亞瑟的里人格已經佔領了高地——癲狂的小丑表演,瘋狂的隨意殺人,讓他展示出了完成體小丑的絕大部分狀態。特別是,他最後殺死了醫生,標誌着對於“治癒”的主動放棄,而不再是此前的求醫問藥,不再是無藥時的被動癲狂。在這個部分,可以看到一個貫穿全片的畫面隱喻:此前,每當表人格的希望被打擊後,會穿插出現“亞瑟從昏暗的下方爬上明亮的台階”的鏡頭;而在這裏,亞瑟不再努力爬上光明的台階終點,而是身為小丑,在台階下瘋狂舞動——他已經不再努力走向希望,而是選擇在昏暗的地方肆意揮灑。

更進一步地,在最後時刻,導演給出了主題的終極昇華——小丑裝扮的羣眾紛紛湧上街頭。在此前已經有所表現的全民小丑化,成為了明確的起義和暴動。這一幕,在《v字仇殺隊》中同樣出現過:羣眾戴着v的面具而憤然起義。亞瑟和v,同樣地成為了最廣大民眾和社會本體思潮的代表者。只不過,v代表的是對自由的追求,而亞瑟代表的,卻是對社會的深重絕望。

“精神病最大的問題就是其他人希望他們看上去正常”,然而亞瑟懷揣希望的狀態,才是與社會整體氛圍相悖的,因此他才是“精神病”,而“其他人”所構成的社會——用貧富階級分化、家暴、暴力傾向、職場壓榨,等等社會問題的存在——逐漸激化着亞瑟的絕望,“想讓他看起來正常”地,讓他融入到了社會的整體絕望之中。事實上,這種社會中的每一個人,都是對世界感到絕望的存在,因此才會變得扭曲,才都是“小丑”的模樣。

這讓表達變得豐富起來。亞瑟既是對社會產生絕望的現有社會毀滅者——殺死母親、脱口秀明星、三個流氓、以及社會中的無數不知名者——,卻又成為了這個絕望社會的代表和象徵,讓無數帶着小丑面具的人簇擁着他。搶劫廣告牌並毆打亞瑟的少年們、亞瑟的母親、嫁禍亞瑟和嘲諷侏儒的同事、地鐵上的三個流氓,每一個人都是小丑,無數的小丑才形成了這個社會的整體黑暗,並不斷同化着新的人羣。

那麼,犯罪者、暴力者只是對社會黑暗的受害者和被動的“幫兇”,造成如此社會現象的首惡,跳出了“對社會絕望,然後淪為絕望社會的磚瓦,逼迫出又一個社會絕望者”死循環之人,其身份如何,電影給出的答案是富人階級——正是湯瑪斯造成了亞瑟母親的疾病,而後才導致了亞瑟的遭遇,引出了一切;也正是湯瑪斯和管家的冷漠,成為了促成亞瑟質變成小丑的關鍵動因。

作為背景的新聞裏,提到了污水、變異的動物、混亂的治安,這顯然與湯瑪斯的階級無關。韋恩家族,用欄杆將自己與下等社會的一切隔離開來,正如亞瑟和布魯斯之間的欄杆一樣。而湯瑪斯也居高臨下,對貧民階級表達着自己不求真實而又惺惺作態的偽善,來實現政治目的,如同他為了競選時的形象打造,就把地鐵兇殺案的三個流氓稱作好人、隨意攻擊兇手。

對於階級的隔離分化,在亞瑟去影院尋找湯瑪斯的段落,就有了一個非常精準的闡述。電影院外邊是畫着小丑裝扮的憤怒羣眾、充斥惡意和絕望的貧民階級,而電影院裏是看着卓別林享受歡樂的富人階級。電影院隔絕了兩個階級,平民階級保有的都是絕望,而只有完全將自己與之隔離的富人階級,才用肉體地發出“歡樂而非瘋狂“的笑聲,達成了亞瑟始終無法出聲的“希望之笑“。因此,平民出身的亞瑟,自然不能在自己所處的“大多數羣體“中傳達歡樂,只能被反過來同化成惡意的小丑。即使他一時可以模仿着卓別林舞動,也立即被湯瑪斯打破了全部希望。

在段落的後半段,導演也將平民和富人的階級割裂用畫面展示了出來:先是亞瑟和富人並排站在洗手池邊的鏡頭,突出二人服裝上西服革履與落魄夾克的差異;在場景的收尾,則以“亞瑟站在豪華衞生間的側拍”與下一場戲“亞瑟站在昏暗走廊的側拍”進行銜接,表達“亞瑟無法身居上流階層,只能生活在貧窮世界”的階級分化現象。在導演看來,超脱出平民社會、又以一己私利對貧民階級施加影響的富人階級,是惡意社會的源頭和主犯、是死循環之外的純粹加害者。導演對階級分化的批判態度,也通過亞瑟對脱口秀明星的槍殺、平民對湯瑪斯的劫殺,達到了噴薄而出的情緒頂點。

從導演對湯瑪斯的處理上,我們可以看到,這部電影和傳統概念上的漫改電影,有極大的不同。即使是扎克施耐德,也斷然不敢將韋恩這個姓氏擺在這樣的位置,或者對布魯斯雙親的死亡事件進行這樣的詮釋和運用。由此,導演才托出了自己想要説的東西。

對於民粹主義橫行、共贏理念被打碎、民族/人種/宗教/信仰/意識形態空前衝突的世界形勢之中,導演試圖發出自己的聲音:遠離相互攻擊之喧囂的上空,才有掌控局面的存在,他們的謀求己利才帶來了一切混亂,而大部分人,無論屬性如何,只是受害者——或者説被動的“加害者”——而已,他們基於各種陣營的對立,只是源於權力者別有自身目標而行的有意引導與利用。

它是漫改電影,但絕對不是“超級英雄”電影,甚至也高於了“反超級英雄”的類型框架。小丑的故事於它而言,僅僅只是一個“借題發揮”的素材而已。