那年冬天北京很多村莊消失了,曉偉就去這些廢墟上畫下了除夕那天的星空_風聞

观察者网用户_239515-2022-03-23 07:43

來源:一席

崔燦燦,策展人

歸根結底,我希望藝術可以在平庸乏味的生活裏面,給我們一個全新的可能。在可能性被淹沒,複雜性被簡化的時代,給我們一個桃花林,給我們一個草驚風,重建自己的生活。

夜走北京

2022.01.09 北京

大家好,我是策展人崔燦燦。

我做過100多個展覽,其中有一部分是那種高大上的、發生在美術館裏的藝術。

▲ 九層塔:空間與視覺的魔術展覽現場 崔燦燦策展

但今天我要跟大家分享的是我從2013年開始圍繞北京展開的一些實驗項目。

我畢業於南京藝術學院,學的是油畫專業。我在大學時候畫過很多非常中產階級的繪畫,像莫蘭迪、維亞爾那種非常漂亮的畫。

▲ 崔燦燦大學時期油畫作品

我曾經一度幻想自己是一個生活在歐洲的、有着美好品位的藝術家。後來畫了有兩三年,我突然意識到我畫的這些東西和我的生活,和我的成長經驗是完全不同的。

如果繼續這樣畫下去,我只不過是一個三四流的畫家。

大家都知道麥當勞和肯德基,可是我出生在一個小縣城,我在初三之前只吃過一家店叫麥肯基,我認為那是世界上最好吃的食物。

▲ 石景山遊樂園裏的麥肯基 關上武司攝

直到初三媽媽帶我去市裏看病的時候,在醫院旁邊我第一次吃到了麥當勞,我才知道原來麥當勞和肯德基是兩家店。

可是我在麥肯基裏度過了七八年的生日,這可能就註定着我的命運,我未來就是一個麥肯基式的策劃人。

2012年,我辭掉公職到了北京,當時北京有一個叫黑橋的藝術區。黑橋在東北五環外,被一圈鐵路圍繞。它有點像個村子,是一個非常重金屬的,像大工廠一樣的村莊。

那裏生活着非常多人,有村民,有藝術家。黑橋最鼎盛的時候住了1500多位藝術家,因為那裏房租很便宜,生活很方便,年輕藝術家可以非常低耗地維持自己的夢想。

我第一次去黑橋是一個晚上,穿過全是燒烤攤的鬧市區,就來到一片藝術區。藝術區兩邊沒有路燈,路的盡頭是一片漆黑,不知道從什麼地方會竄出來一輛車,街上處處都是垃圾。

▲ 攝影:王春帥

這種感受讓我想起讀《水滸傳》的感覺,想起我成長的縣城,想起我兒時的偶像。

我小時候有一個偶像叫小兵,他在我們縣裏是個神話般的混子,因為他敢於向縣裏的黑老大挑戰。他向我們縣裏的黑老大挑戰了好多次,每次都被打得住進醫院或者被判刑。最後一次他向黑老大復仇,被判了尋釁滋事。

四年後,他從監獄裏面出來的第二天,又拿了一把刀站在黑老大的家門口。黑老大當時有點懵了,他説,我希望我們能有一個和解。

小兵説,和解可以,但要把縣裏最有頭有臉的十幾個人叫來替我們做一個見證。

第二天中午,他們在吃飯的時候,黑老大和小兵站在中間。小兵突然掏出一把雙管五連發獵槍,抵在黑老大的肚子上説,你給我道歉。黑老大當場就慫了。

好多年之後,我再聽到小兵的消息是他死在了戈壁灘上,屍體被放在一個麻袋裏,裏面只有一張身份證。

小時候我不知道為什麼這個故事會激勵我,也不知道為什麼我會崇拜一個這樣的人,直到很多年後我第一次看楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》。

▲ 《牯嶺街少年殺人事件》電影截圖

我才知道原來我喜歡的是這個電影裏所講述的一羣少年在面對成年人世界時的付出和執着,在爭取道理時的浮生取義。殘酷青春逝去,猶如不可追悔的輓歌。在電影中,一羣寧為玉碎的少年,要去面對一個瓦全的世界。

我剛來北京的時候也面對着同樣的問題,一個二十出頭的人來到北京,我們的少年氣、我們的荷爾蒙應該在何處去安放?

那時候黑橋有一個空間,是六個藝術家開的,説是一個空間,其實就是一個9平方米的廁所改建的小房子。

當時他們邀請我在這個小房子裏做展覽,剛來北京我也沒有別的機會,只有這樣的小房子願意邀請我做展覽。

我就決定結合我第一次來黑橋的感受,做一個項目叫「夜走黑橋」。

中國有非常多藝術家,北京最多的時候差不多有2-3萬,但這2-3萬人中差不多隻有幾千人能在畫廊和美術館裏做展覽。好的畫廊和美術館是留給成功藝術家的,是留給拍賣榜賣得最貴的藝術家的。

可是有那麼多年輕藝術家沒有地方做展覽,也沒有地方表達自己的想法,呈現自己的作品。

一間9平方米的廁所和美術館畫廊相比,它有的是什麼?它唯有的是無拘無束的自由,唯有的是那種沒有限制、沒有規定的現實。

我們沒有安保,也沒有工作人員,任何人都可以在2013年的6月1號到8月1號到這個空間來做作品。我們能提供的只有:

24小時開放

一盞24小時亮着的燈(有開關)、一個簡易的插座

不提供材料費和安全保障,所有作品可以被破壞 、覆蓋

不能拆掉,不能破壞房子的建築結構

完成後,只需要在微博上@我們

我先邀請了40箇中國當代藝術領域最聲名顯赫的藝術家,把他們作為“誘餌”,讓更多年輕人蔘與其中。

「夜走黑橋」的第一件作品非常直接,藝術家莊輝在牆上寫了一句話,“殺人者,打虎武松也”。

在此之後,有人過來扔錢,有人在裏面扔了一個球,有人在牆上打出“龍美術館”,那是中國最高大上的美術館。

還有人假裝朝陽區政府給我們送了鮮花。

有人在牆上貼滿玻璃,第二天又有人把玻璃組成了一個雕塑,第三天有人把雕塑扔了,再放進去蚊香。

之後又有人在牆上安了一個頂燈,還有人從西北送來一捆柴,有人在牆上砍入一把菜刀,有人在裏面喝酒,有人在外面射箭。

最逗的是,有一個藝術家做了一個假的招租廣告發到網上。我那幾天接到好多電話問我,你是不是有房子出租?

「夜走黑橋」每天都是一個非常有趣的狀態,有一天藝術家吳高鍾過來發錢,來的人都有600塊錢現金。

第二天有人過來發西瓜,進來的都能拿西瓜。第三天有人發餅,第四天有人發氣球,第五天有人發行李箱。

第六天我再去這個房子的時候,突然發現房子門口坐了好多人,我就問,你們在這幹嗎?他們問,今天發啥?我説我也不知道。

有一件作品非常有意思,有一個相對來説比較成功的老藝術家用了25噸煤把這個房子填滿,然後在煤裏混進一萬塊錢硬幣。

因為他覺得黑橋是一個年輕藝術家聚集的地方,他們要為房租發愁,他們可以從煤裏把硬幣挖走。於是,他像一個諷刺一樣地做了這件作品。

這件作品深深地激怒了一個年輕的藝術家姜波,他就假裝這個藝術家的助手,去把所有硬幣都挖了出來。挖出來之後發現只有9000多塊錢,因為工人在扔硬幣時眯了一點。

姜波拿着9000多塊錢到了黑橋的一個超市。他跟老闆説,我要一卷衞生紙。老闆説,一塊。他説,我把這9000塊錢給你,你把那捲衞生紙給我。

老闆當場就懵了,老闆就説,你不能反悔,這事咱倆得籤個合同。然後他就跟老闆簽了一個合同,用9000多塊錢的硬幣換了一塊錢的紙巾。

一萬塊錢價值的硬幣就這樣變成了一卷紙巾,他又把這個紙巾放回了這個房子,供大家上廁所使用。

這也是「夜走黑橋」試圖提供的一種價值,呈現一種對抗的狀態,邊緣和主流的對抗,不成功和成功的對抗。

「夜走黑橋」持續了兩個月時間,吸引了200多個藝術家來做項目,有時候還要排隊做作品,每天房子一會紅,一會藍,一會綠,你也不知道這個房子接下來會有什麼樣的變化。

接近尾聲的時候,藝術家隋建國在房子上放了一個名字,想宣稱這200多件作品都是他的。

我們同時收到了兩面錦旗,一面是“流芳千古,遺臭萬年”,一面是“廟小妖風大,池淺王八多”。

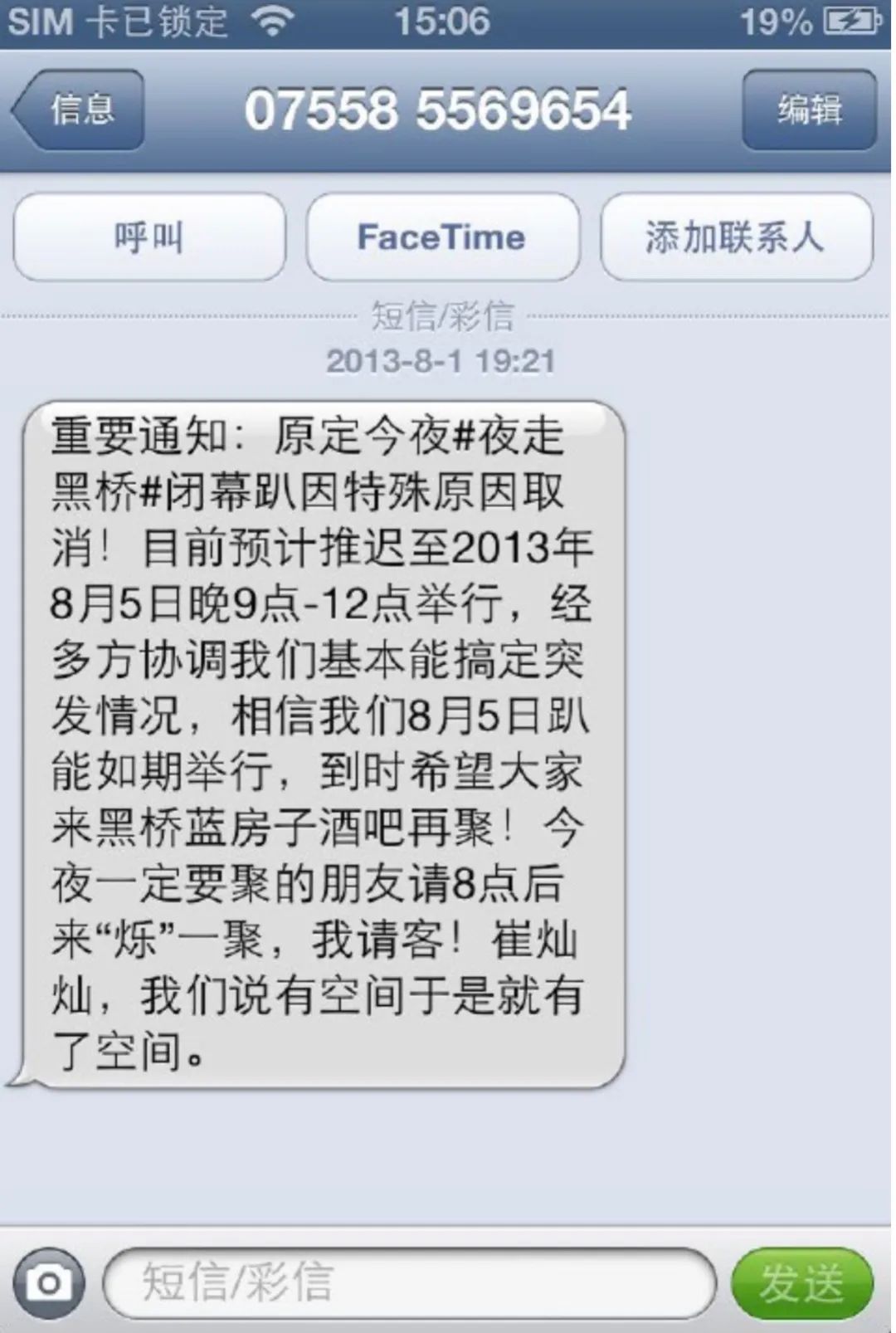

「夜走黑橋」最後一件作品是在8月1號,當時我們準備做一個閉幕party,結果就有一件作品是假裝我給所有人發信息,説今天晚上的party取消了,大家如果要喝酒就去旁邊的一個酒吧,記在崔燦燦賬上。

當然這是一個假信息,第二天我就收到了很多酒吧的賬單。

我前面提到有一個要求是不能拆房子,但是在8月1號早上,我接到一個電話説房子被拆了。

趕到現場去問,這個房子是誰拆的?沒有人承認。當天中午12點多,微博上湧現出幾十個人都號稱房子是自己拆的。

我們也不知道這個房子是誰拆的,但是不管怎麼樣,「夜走黑橋」呈現了一個精神的希望到精神的廢墟的狀態,它呈現了一個非常理想化的事件。

「夜走黑橋」結束之後,全國的藝術運動風起雲湧,一時間冒出來非常多的實驗空間。大家突然找到了一種工作辦法,沒有空間,自己創造空間,沒有展覽,自己創造一個全新的展覽,我覺得這也是為什麼説「夜走黑橋」當年提供了一種看似廉價的希望和夢想。

2016年黑橋藝術區被拆除了,它和那個小房子最後的命運一樣,1500多個藝術家裏有人回到了老家,成了庸常生活中的普通人,有人仍在北京繼續着自己的藝術理想。而如今,黑橋已經變成了一塊人工湖。

2013年的年底,我和葛非、葛磊、高峯、滿宇共同做了一個項目叫「鄉村洗剪吹」,我們希望做一個跨年晚會。

那一年全國在「反三俗」,大家都在談論美學要高雅,趣味要高尚。這個時候我們就想做一個「鄉村洗剪吹」晚會,做一個非常low的展覽。

但是鄉村洗剪吹真的很low嗎?這是我一直在思考的一個問題。在我看來,美學是平等的,快樂也是平等的,不然的話美學和快樂只能被一部分人所擁有。

我們在生活中常常看到一些人喜歡穿花花綠綠的衣服,為什麼呢?因為很重要的一點,衣服的顏色是他生命的慾望和綻放的可能,就像殺馬特把自己的頭髮立起來一樣,僅僅是表達不同,向主流的美學表達一種差異性。

晚會的第一個節目就是甩頭舞,一開始看你可能覺得很開心,但是甩到一半,你突然會覺得很憂傷。

當你發現跳甩頭舞的人在上面非常認真地甩頭的時候,那一瞬間你感覺到她生命的慾望都在綻放,那是一個人對自我的表達。

我覺得每個人的生命都有一種形式,我們都試圖尋找自己生命的意義和可能。對很多人來説,他們用一生可以追求到很多東西。可是對絕大多數人來説,他們的生命唯有一次綻放的“花火”,這種綻放有時候在我們看來還是殘酷的,還是不堪的,還是為我們所摒棄的。「鄉村洗剪吹」看着歡樂,而背後隱藏的是一個更龐大的、殘酷的現實。

當天晚上還有鋼管舞,大家很熱鬧地圍在那裏看。

我的工作方法很簡單,就是尋找對立面。美術館和畫廊做的我不做,美術館和畫廊不做的我做,“高大上”的東西我不做,“高大上”之外的東西我去做。

這是當晚的節目單,有麗澤西園老人歌舞團的舞蹈,有相聲,有套圈。

當天晚上藝術圈來了一兩千人,大家聚集在一個美術館裏,過得很開心。

當然了,我們這個晚會和每個晚會一樣,以《難忘今宵》作為結束,成為寄語新一年的開始。

也就是在做「鄉村洗剪吹」和「夜走黑橋」的時候,我在思考一個問題,北京的夜晚和白天有什麼區別?

有段時間我每天晚上都失眠,我就去簋街成夜地吃夜宵、喝大酒,只有喝大酒吹牛逼的時候,才能讓這一天始於平庸,而止於輝煌。

簋街有很多人賣唱,其中有兩首歌點唱率最高。一首是《北京北京》,一首是《把悲傷留給自己》。

晚上大家在簋街吃飯的主題大多是結束了一天的疲憊之後,在午夜迎接新同事和送別過往的同事。新同事剛來到北京,要唱《北京北京》,離開北京也要唱《北京北京》,而貫穿在中間的就是《把悲傷留給自己》。

▲ 簋街的夜晚 來源:圖蟲創意

在簋街每天早上5點鐘,所有的垃圾都會被統一運出城市,因為北京規定大貨車只能在夜裏11點到凌晨5點之間在這個城市裏面運轉。

每天早上這個城市又是嶄新的,陽光洗去黑夜的痛苦,大貨車運來新鮮的食物,新鮮的人和故事。到了夜晚,這個城市又是骯髒不堪的,所有的垃圾等待着被運出這個城市。人和物品一樣,總是在夜晚離開,在清晨到來。

在這個時候我就會想,我們應該怎麼樣通過展覽去表達這個城市,我們應該給大家提供一個什麼樣的關於這個城市的肖像。

我們看王家衞的電影,馬上就能意識到他拍的是香港。我們看馬丁·斯科塞斯的《出租車司機》,看到紐約42街曖昧的燈光,黃色的出租,升騰的熱氣,我們知道這就是紐約。

賈樟柯拍出了山西縣城的殘酷,莫言寫出了高密的魔幻。那關於北京,它應該是什麼樣子呢?是我們過去所理解的三環上的車水馬龍和燈紅酒綠嗎?我相信不是。

北京有一個非常廣闊的地帶是六環和五環之間,這個地帶住着北京最富有和最貧窮的人。北京幾乎所有高檔的高爾夫球場、馬球場和別墅區都在六環和五環之間,而北京大量的城中村也在六環和五環之間。

移動和聯通做過一個統計,每天早上6點到9點有1000多萬人從五環外湧入五環內,雖然這些人帶着各自的夢想,帶着各自的故事,可是在大數據眼裏他們僅僅是一個信號點。

在這樣的一個現實之下,二樓出版機構和李一凡發起了「六環比五環多一環」這個項目。2015年,我做了他們在北京首展的策展。

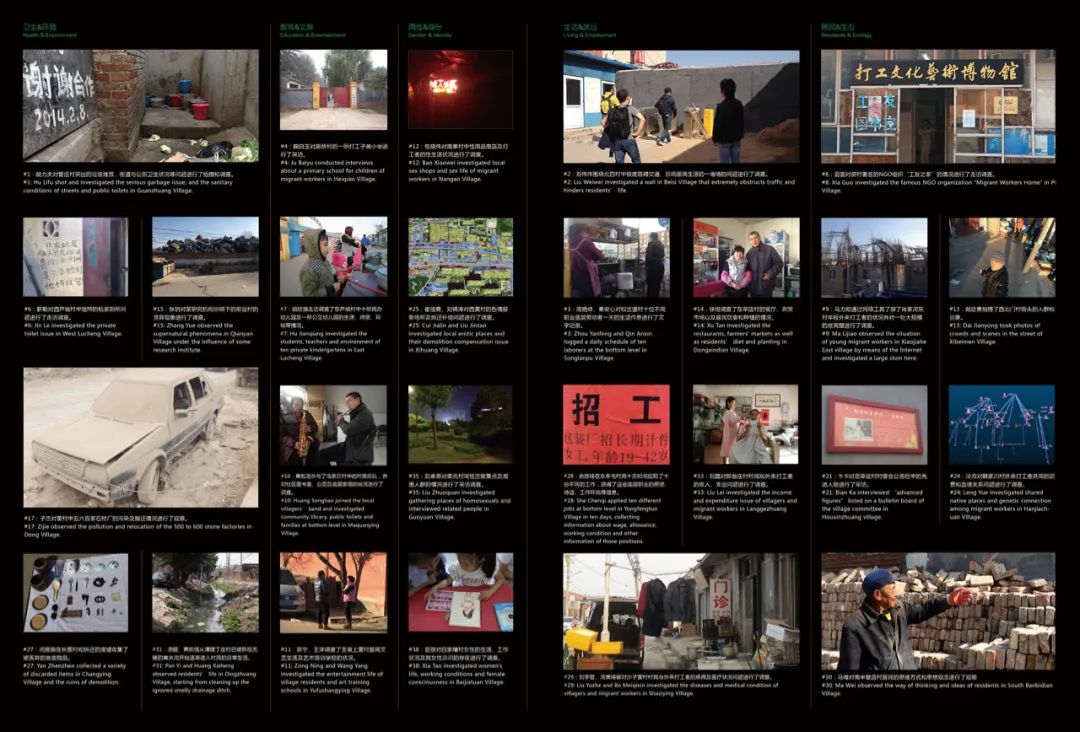

他們邀請了40個藝術家、詩人、導演、作家,在五環和六環之間找了40個村子進行調查。

這40個調查相對於嚴謹的社會學調查有什麼區別呢?它們更感性,它們更具有個人經驗,它們提供了一種渺小的過去不被關注的視角。

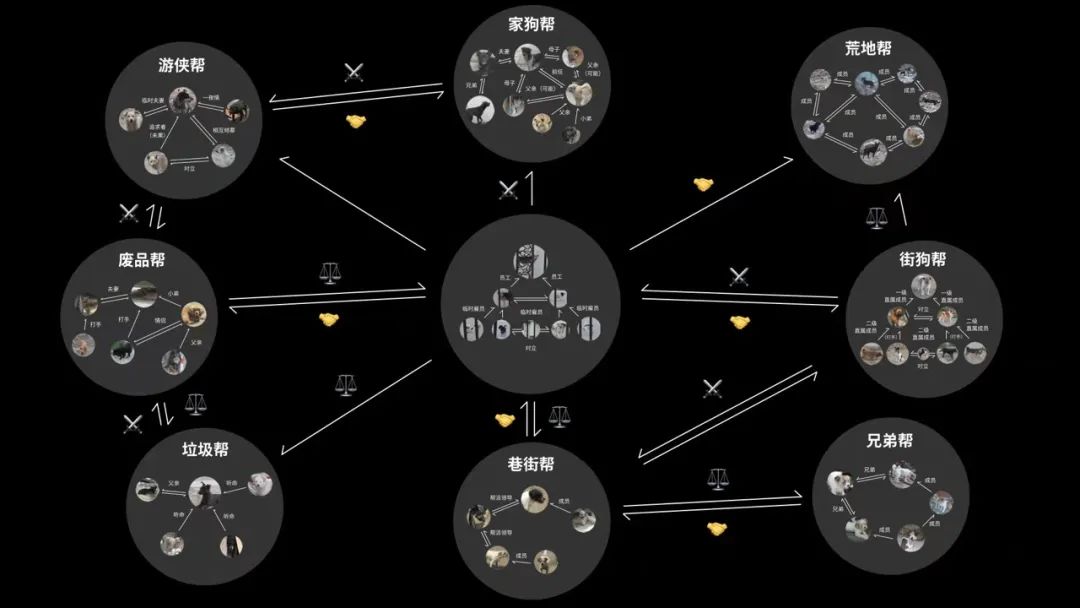

比如説,藝術家梁爾亮去調查一個村子裏的流浪狗分成了多少個幫派。

藝術家靳勒去調查了一個村子裏有多少公共廁所,最後發現這個3萬人的村子總共有441個公共廁所。

有人去調查一個村子裏的年輕人文身都文什麼圖案,有人去調查一個村子裏的性用品店每天的銷售額有多少。

有人去調查一個村莊裏的廣告牌,發現村裏廣告牌用的都是黑體字,因為幾乎都來自同一個廠家。

這些別樣的40個調查,構成了那一年我們對北京的一個理解。這些調查持續了差不多一年的時間,調查成果出來的時候在北京也算是一個比較轟動的文化項目,之後還有一篇文章批評我們叫《求求藝術,放了社會學吧》。

為什麼我要提這篇文章呢?我覺得這篇文章恰恰是對我們的讚揚。因為六環和五環之間是一個充滿矛盾、充滿不確定的地帶,這意味着新舊價值觀在這裏交替,在舊的價值觀看來,新的一定是譭譽參半。

2017年後,這40個村子中的許多村子就消失了,再也沒有往昔的繁華和嘈雜,但我相信離開這些村子的人,無論去往哪裏,煩惱總會和他們相伴。

今天看來,2015年的「六環比五環多一環」提供了關於北京城鄉結合部最感性的調查,有時候感性的經驗比文本更真實。

對我們來説,它強調了一個當代藝術最重要的功能。藝術除了表達美學,仍在介入社會、記錄歷史,雖然可能不是一個客觀的歷史,但是它為我們提供了一種別樣的感知,一種瞬間的感受,它讓我們記住在這40個村莊裏曾經發生的那些温暖人心、抵抗遺忘的記憶。

我住在草場地,也是北京五環外的一個村子。我經常從798去草場地,途中會經過一條鐵路,火車來的時候大家都被攔在鐵道的兩邊。

我坐在車裏,看到車窗外有很多人騎着電動車,因為是冬天,大家都會給電動車加一個棚子來禦寒。

我突然就想,這些人他們有自己的臉龐,有自己的故事,有自己的失望和希望。但是如果我們不把這些故事呈現出來,它們就會像北京每天消失來往的人羣一樣,和這個城市終究是沒有關係的。

90年代的中國是一個自行車的王國,但2000年之後,電動車成為了這個國家最重要的代步工具。

當年年輕藝術家們選擇住在黑橋還有一個原因,就是從黑橋騎電動車就能到達798,到達藝術最核心、最權力的地方。而黑橋消失之後,他們只能搬到六環外,坐着公交來市區看展覽。

所以我們就決定做一個跟電動車有關的項目——電動車加棚遊擊賽,邀請有電動車的藝術家參與。沒有電動車的藝術家,一個不邀請。

大賽共設有兩個獎項,一個是最佳改裝獎,拼的是藝術;一個是最佳速度獎,拼的是設備。

這是我們當時做的海報:

要比賽就得有場地,我去順義找了一個做拉丁車比賽的賽場。我説,老闆,我要做比賽。他很高興。結果我拉過去一輛電動車後,他説,這個不行,我們這裏比的都是超跑。

那怎麼辦呢?我們又不能上公路上比,交警來查我們怎麼辦?四十幾輛電動車同時在路上跑還是挺壯觀的。

我們想到了一個辦法,做遊擊賽。分了6個賽區,草場地賽區,

宋莊賽區,

京旺家園賽區,

羅馬湖賽區,

環鐵賽區,

黑橋賽區,那個時候黑橋還在。

這些電動車都是他們自己改裝的,比賽就像快閃一樣,我們提前半個小時到地方給藝術家打電話,説我們到地兒了,趕緊把車推過來。大家把車推過來,一敲鑼,半個小時比完了。

我跟我一哥們兒借了一輛貨車,比完把所有設備拉到車上從一個賽區趕往另外一個賽區,像是一個大篷車表演一樣,在這個城市裏面轉了好幾天。

每一場比賽後來在剪紀錄片的時候都配了一個曲子,我們選了六首不同的曲子,其中羅馬湖賽區我們配了一個曲子叫《兩隻蝴蝶》。

大家覺得羅馬湖這個名字多洋氣,聽着能想到歐洲,但羅馬湖這個名字是怎麼來的呢?東邊是羅各莊,西邊是馬各莊,中間有一個湖,於是叫羅馬湖。

這是我們的賽服和獎狀,這就充分地驗證了第一個故事——我作為一個麥肯基式策劃人的審美。

我們還做了一個頒獎晚會,有各種獎品。

差不多在2016年的時候,我在想我做了好幾個圍繞北京的實驗項目,是不是應該做一個和我生活的地方——草場地有關的項目?

草場地以前是皇家草料場,村中間有條公路,路右手邊是藝術區,藝術家人均擁有300平的房子和各自的藝術夢想。

公路的左邊是租户區,每個人只需要1500塊錢,就可以擁有一個有洗手間的家,可以在這裏安身立命,或者有一段短暫的愛情,或者改變自己的命運。

草場地和798相隔一公里多,居民最多的時候有兩三萬,但是他們中絕大多數人沒有時間去798看展覽。

798好像越來越成為年輕人談戀愛的地方,798從來不屬於工人,不屬於打工者,798是一個絕緣的城市泡沫,它呈現的美麗的夢只屬於一部分人。

如果當代藝術是一個夢,那我們希望可以把這個夢放到鄉村,放到城鄉結合部,放到大家的身邊。而我認為草場地是屬於所有人的地方,所以我們當時就想在草場地的村子裏做一個展覽叫「十夜」。

「十夜」的名字來自於《十日談》,《十日談》裏面記載了非常多的故事。我們希望做十個夜晚,去講述不同的故事,但是那一年精力有限,只做了四個夜晚。

我們在村裏選了幾個空間做展覽,一家浴池,兩家超市,一個水果攤兒和一個網吧。

這是我們村的一個浴池,叫大眾浴池,我們在這裏做了第一夜的展覽。

當時這家浴池正在裝修,我跟老闆説,能不能把房子租幾天給我,我想在裏面做展覽。老闆同意了。

我們在裏面放了一些非常漂亮的和城鄉結合部非常違和的作品,起了一個非常詩意的名字叫「忽逢桃花林」。

大家住在那個村子裏,在城鄉結合部慌亂不堪的現實裏,突然進入一個浴池,裏面全是一些非常奇幻的事物,猶如進入了一片桃花林。

為什麼要在浴池做展覽呢?城鄉結合部的生活很大程度上是半集體主義的生活,而浴池又是集體主義的產物,我們希望在這樣一個空間裏去探討與集體主義相關的議題。

這是藝術家莊輝做的一件關於大合影的作品。

藝術家李永斌記錄了窗外黃昏的變化。

還有圍繞村莊、圍繞浴池做的各種作品。

這個浴池裏面有一個小包間,很多沒有身份證的人可以在裏面擁有一會兒短暫的愛情。

楊福東有一件作品叫《城市之光》,講的是城市的愛情故事。我就把這個視頻放到了包間的小電視機裏,我覺得兩種時空、兩種愛情在這裏形成了一種共謀。

第二夜,我們做了一個項目叫「林暗草驚風」,這個名字來源於一首詩:“林暗草驚風,將軍夜引弓。平明尋白羽,沒在石稜中。”

這首詩講述的是李廣將軍有天晚上喝醉了,去了一個樹林,聽到草動的聲音,他以為是老虎,提劍就射,第二天早上發現射中的是一個白色石頭,原來是虛驚一場。

這次我們選了一家24小時超市,我經常晚上去這家超市,我發現老闆每天晚上都在熬夜追劇,電視就放在櫃枱對面。

於是我就把電視裏面的內容換成了張培力的一個作品,他邀請了《新聞聯播》的主持人邢質斌用《新聞聯播》的方式讀詞典裏所有跟水有關的詞。

我相信在這個展覽期期間去超市買東西的人一瞥之間都有像李廣將軍晚上碰到老虎一樣的感受——他看見了一個似曾相識的《新聞聯播》,但好像又和過去看過的不太一樣。

下一個展覽地點我們選了一個水果攤,為了取得老闆的配合,我連續在他家買了十天香蕉。

買成熟客之後,我就問老闆,我能不能在你這放個電視機?他説,好,沒問題。我就在水果攤上放了一個電視機,裏面播的是趙趙的一件關於北京7.21大雨的作品。

我們在一個菜場裏也放了一個視頻,視頻內容是管懷賓拍的錢塘江退潮。

那一年北京有很多人離開了,就像潮水退去一樣,我突然想到了波德萊爾的一句詩,“也許你我終將行蹤不明,但你該知道我曾因你而動情”。

我們還選了一個網吧包了十台機子,在這十台電腦上放了十件關於互聯網的作品,因為網吧是我們普通人瞭解互聯網文化的一個起源。

在這個網吧裏包夜睡着的人,他在凌晨突然醒來的時候,看見旁邊的電腦上放着一個非常奇怪的影像,他一定會想這個世界發生了什麼。

我覺得這是藝術非常重要的一個功能,藝術試圖讓我們去重新想象這個世界的可能性,去想象這個世界的未來。

歸根結底,我希望藝術可以在平庸乏味的生活裏面,給我們一個全新的可能。在可能性被淹沒,複雜性被簡化的時代,給我們一個桃花林,給我們一個草驚風,重建自己的生活。

在十夜的第三夜,我們講了另外一個故事——「風雪山神廟」。自風雪山神廟之後,林沖就落草為寇了。

我們挑選了2008年之後中國當代藝術領域十個遠離於體制、遠離於畫廊和美術館的項目,為它們做了文獻回顧。

第四夜我們起名叫「秋林渡射雁」,給人一種塞北詩的感覺。這條河是温榆河,北京離市區最近的一條河流。

温榆河差不多有2000年的歷史,它見證了這個城市無數政權的交替,見證了這個城市無數的生生死死和悲歡離合。

河流和自然有比人類更古老的文明,有時候河牀下一塊萬年的沉石會比任何偉大的歷史事件都更令我們動容。

所以我們就邀請了十個藝術家圍繞温榆河來做藝術項目。其中有一個藝術家叫包曉偉沿着温榆河走了40公里,沿路撒大麥,叫「大麥行」。

有一個藝術家(沈少民)在温榆河邊上坐了一天等鳥,看這一天有多少隻鳥從天上飛過。

另外一個藝術家(姜波)在河裏撒了很多氣球,河面突然變得五彩斑斕。

有一個藝術家(褚秉超)在河邊挖走了一塊草坪。

有一個藝術家(何雲昌)在水上漂了一個浮島。

有一個藝術家叫厲檳源,他舀了一杯水一飲而盡,然後讀了一首詩,“晚來天欲雪,能飲一杯無”。

有一個藝術家宗寧在河邊的夜晚射箭。

我們的展覽從村莊來到了自然,為什麼要這樣做呢?唯有短暫地從村莊的現實中抽身而出,我們才能理解,相對人類來説自然是那麼萬古,那麼永恆。

還有一個藝術家(張玥)在温榆河河面上用投影儀放了塔可夫斯基的《鄉愁》,同時他的父母也在濟南收看塔可夫斯基的《鄉愁》,我相信那個夜晚對於他和我們來説都意味着更多的情感和更多的懷念。

我想在成長的過程中,我們總要以一種方式和故鄉和解,和現實和解。在我出生的小縣城裏面,人們是理解不了麥肯基和小兵的詩意的,那只是簡陋的身體和不被現實系統所接受的意外。

直到長大後,我才突然能理解初中語文老師帶着口音、滿目深情地朗誦郁達夫的《春風沉醉的夜晚》時,那種頑強的詩意、失落的理想。

今天給大家分享的最後一個項目叫「三十」,是在2018年除夕。

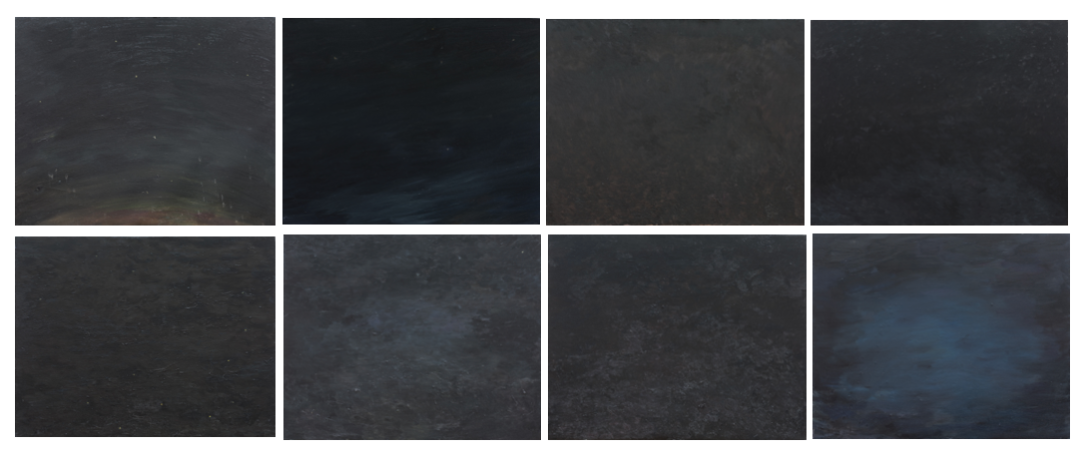

2017年冬天,北京很多村莊消失了,藝術家包曉偉就去這些消失村莊的廢墟上畫除夕那天的星空。

《星空》是梵高特別著名的作品,那天晚上梵高匆匆畫下了夜晚的星空,他看到的不是星星,而是生命的慾望。

當我們看梵高的《星空》的時候,星星每一朵都很閃爍,每一朵都不能成為次要,十一顆星星照亮了整個夜空。

▲ 《星空》 梵高繪

曉偉用了同樣的方法,畫下了那十一個消失村莊的夜空。

最後畫出來的畫其實很像,黑漆漆的,沒有多大區別。相對梵高來説,現實很粗礪,星空也沒有那麼閃爍。

可是我們想一想,同一個星空下,我們真的有共同的命運嗎?在那個冬天,很多人回了老家,他們在那片星空下面對的又是什麼呢?

在整個分享的最後,我想以這張照片作為結束。這是曉偉像梵高一樣,頭上頂着四個蠟燭,在那些村莊匆匆畫下月色。

這也是我今天想分享的最後一段感受,恰恰不是我將這些邊緣地帶拖入了藝術,而是藝術把我捲入了邊緣地帶之中。

藝術教給我如何去看,如何去思考,去看一棵樹,去看葉子的落下,去看黃昏、大雨,去看一個陌生人,看他的樣貌和故事,看一個地方的希望和惋惜,看真實的每一個人的感知。

藝術讓我學會對一般和特殊一視同仁,對正在發生的世界中的大事和僅僅發生在車窗外的小事一視同仁。我們所做的項目解決不了邊緣地區的問題,但那些夜晚的星空和廣闊的現實會在某些時刻、某種情感中得以彌合。

謝謝大家。

策劃丨瓜西西

剪輯丨競心

設計丨四九、撓撓