去年5月24日,我成為中國第一位登頂珠峯的盲人_風聞

观察者网用户_239515-2022-03-24 07:53

來源:一席

張洪,登山者。

整個珠峯的攀登過程,嚮導提供了必要的後勤和方向指引,而每一步都得我自己邁出去,甚至有70%的路段需要我個人獨立、艱難地通過。

張洪,Summit!

2022.03.12 杭州

大家好,我是張洪,雙目失明25年了。

剛才各位看見我走過來還算正常,這是我事先來回走過好多遍的結果,這也是經過彩排的。我感覺上講台的緊張一點不亞於爬珠峯。

我們先看兩張圖片,這是所有人登頂珠峯前必經的一個路段。

遠看就像一片刀刃,幾乎是垂直的,兩邊是深達上千米的懸崖,只能一個人經過,很多地方只能放下半個腳掌。從人類首次登頂珠峯至今,差不多70年間,有近200位登山者將生命永遠留在了這裏。

去年5月24日,雙目失明的我,在不可能有彩排的情況下經過這個路段,站上了世界之巔,成為亞洲第一位、全球第二位,從南坡登頂珠峯的盲人。

下面,我就和各位分享一下我的故事。

我出生在重慶一個遠近聞名的特殊家庭,爸爸和叔叔都是雙目失明的盲人。我在四五歲的時候就用一根竹竿牽着他們翻過大山,到十公里以外的鎮上乞討。

有一次回家,我們不小心摔進了路邊的水田裏。我爸爸脾氣很火爆,就開始罵我,不斷地呵斥我,引來了很多圍觀的村民,他們指指點點,議論紛紛。當時我心裏面充滿了怨恨,為什麼我出生在這樣的家庭,為什麼我不能和其他的孩子一樣得到爸爸媽媽的呵護?

後來,我在抱怨、叛逆中讀完初中,考上了高中,但沒有條件上。我就遵循叔叔的意見,去了省城,和他一樣學按摩。我來到城市,見到了從沒見過的高樓大廈、華麗的櫥窗,還有川流不息的車水馬龍。我彷彿看到了自己的未來。

正當我對人生充滿了無限的幻想,躊躇滿志的時候,命運再次給了我一記重錘。21歲時,由於青光眼,我的雙目在短短三個月內完全失明。我再一次跌進了天崩地陷般的深淵,無限絕望,好多次都想結束生命。

可能是上天不願意拋棄我,派了一位天使來到我的生命當中,是她阻止了我一次又一次的自殺,後來她嫁給了我。為了生活,我們四處打拼、創業。十年前,我有幸被西藏大學附屬阜康醫院聘為臨牀理療科醫生。

▲ 來自紀錄片《讓世界看見我》,出品:北京欣欣向陽影視文化發展有限公司

在拉薩,一次很偶然的機會,我認識了登山家洛則老師。洛則老師成功登頂了全球14座海拔8000米以上的雪山。他很有耐心地跟我分享他們的攀登經歷,如何躲避冰崩和雪崩,爬上垂直的冰壁,從被大雪掩埋的帳篷裏逃生。當然,也有他的隊友在他身邊被落石擊中頭部而遇難。

我聽了後又刺激又興奮,之前從來不運動、對雪山沒有任何概念的我突然問,老師,有沒有盲人登珠峯的?他説,有,美國人埃裏克是全球唯一登頂珠峯的盲人。

▲ 埃裏克·魏亨邁爾登上美國《時代》雜誌封面

那我又問,中國有沒有盲人嘗試?他説沒有。

那我可不可以嘗試一下?我純粹是開玩笑問了一句。他居然給出了一個肯定的回答,並提議什麼時候帶我去拉薩周邊的山上走走。後來我才知道,人家埃裏克從小就是運動健將,摔跤、攀巖都是好手,回想起來我真的是膽大,不知天高地厚。

兩週以後,老師真帶我去了拉薩旁邊的一座小山,因為海拔高,路上全是砂石。我只穿了一雙普通運動鞋,拿了一根盲杖,就拽着他的胳膊興致勃勃向上爬,每走兩步就要摔倒。老師卻對我説,你的平衡力、協調力還不錯,雖然容易摔倒,但是每一次都能快速起身,而且自保意識也很強。

回家以後,我發現自己的腳上、手上全是傷痕,但是內心卻感到從未有過的釋放和輕鬆,並有了想再一次去爬山的衝動。後來,在老師的鼓勵下,我爬上了5800米的雪古拉峯。

從雪古拉峯迴來後,我開始思考,難道我真有可能去珠穆朗瑪峯嗎?同時又想到了一直陪伴我的愛人和馬上快要滿十歲的兒子,我能夠為他們做些什麼呢?

因為沒有人比我更清楚,作為一個盲人的家屬,特別是孩子,他要承受多大的壓力。在家裏是街坊鄰居討論的焦點,在學校一定是同學取笑的對象,甚至難免受到親戚的白眼。我能夠做點啥讓他覺得爸爸雖然看不見,但是還是很厲害的,甚至有可能成為他的榜樣。

過去很長一段時間,我一直朝思暮想用什麼可以證明自己。難道登山真的可以嗎?就像在漆黑的夜晚裏,一束光芒向我射了過來,我一定要緊緊抓住這個機會。

於是,我開始對愛人和身邊的同事、朋友説,我要登珠峯,我要成為中國第一個登頂珠峯的盲人。各位,你們猜會怎麼樣?所有人聽完以後都哈哈大笑,他們想,這哥們兒不但瞎了,也快要瘋了。

但是,反對聲更激起了我心中的攀登意願。2016年7月,我參加了登山家澤龍登頂珠峯後的分享會,他説,自己在下山途中出現雪盲,什麼也看不見,眼前全是白茫茫的一片。當時我就想,看不到真的可以上山嗎?那我不是也可以嗎?

結束以後,我主動去認識澤龍,並告訴他,我也想登珠穆朗瑪峯。他以為這個哥們兒只是心血來潮,便隨便應付,假裝鼓勵兩句。後來,我三番五次邀約他,也開始自己爬樓鍛鍊。他看到了我的決心,就告訴我,10月份他們要組織攀登海拔6010米的洛堆峯活動,問我要不要去。

按慣例,盲人是不能參加高風險活動的。澤龍頂住了各方面的巨大壓力,決定帶我去嘗試一下。後來我對他説,你當時膽真大,敢帶一個瞎子上雪山。其實我膽也不小,敢把命交給他,就這樣兩個瘋子碰在一起了。

出發前,我們在西藏登山學校集中報到,他扛了一大包的登山裝備,什麼安全帽、安全帶、高山靴、冰爪,上升器、下降器,還有各種環境穿的衣服擺了一地,準備教我使用。

我以前從來沒接觸過這些玩意兒,他也是第一次接觸盲人,兩三遍以後,我就能按順序重新示範一遍。澤龍看完很驚訝,他説,你很厲害啊,之前我教過不少人,有的人連安全帶都穿不好,你這麼快就都能記住,關鍵你啥也看不見。

我跟他開玩笑説,我可是要去登珠穆朗瑪峯的,那種自信瞬間就起來了。甚至我説,我們這次能不能定個目標,我要前三名登頂。

來到大本營後,我人生第一次近距離接觸雪山,也是第一次住帳篷。

想到要去做一個又陌生但又有點偉大的壯舉,我心裏面除了激動,更多的是懷疑和恐懼。我們在亂石堆上,澤龍告訴我,跨步一定要小,落腳要輕,前腳踩實以後才能移動重心。我拽住他的胳膊,重心不穩,隨時可能滑倒。走了一會,我們兩個人的體能消耗都非常大。

▲ 圖片來自澤龍

衝頂當天的凌晨,我聽見前方傳來密密麻麻的登山杖敲擊石頭的聲音,我知道,我們離隊伍有一段距離了。我心裏有些着急,可是穿着笨重高山靴的腳怎麼也邁不快。我感覺到澤龍比我更着急。

經過幾次調整,我們改為用登山杖,他握住一頭,左右上下襬動來告訴我向左向右或者上坡下坡。

這樣子我們之間有了距離,不會相互踩腳,輕鬆多了,速度也快了起來,我們居然一個個超越了前面的隊友,來到了隊伍的前面。

經過三個多小時的亂石堆行走,澤龍告訴我,我們要上雪線了。我聽見他踩在雪地上發出的聲音,我也迫不及待地邁出右腳踩在軟軟的雪地上,大雪一下子就覆蓋了我整個腳踝。

我感覺高山靴踩在雪地上發出的聲音,很像我小時候在農村裏面踩在乾草叢的聲音。每一次跨腳,腳都要從雪裏拔出來,需要費很大的體力,讓我有一點腳踏實地的感覺。

天空一直在飄雪,温度也很低,可我的後背還在冒汗,一點不冷。也許是我還沉浸在第一次到雪山的新鮮感之中,很好玩,很美妙。就這樣,澤龍帶我登頂了人生第一座海拔6000米的雪山。

▲ 登頂洛堆峯的證書

之後的兩年,我又陸續登頂了幾座海拔7000米的雪山,每一次攀登都遭遇了各種不同的風險,比如説高寒缺氧、嚴重高反、狂風暴雪,強紫外線曬得人面目全非。雖然承受了不同的痛苦和壓力,我也對雪山有了更多的認識。

這裏我想提一下2017年12月,澤龍帶我反季節自主攀登海拔7050米的卓木拉日康雪山的經歷。所謂反季節就是非登山季,一般不會有人在12月份去攀登雪山的,因為氣候惡劣,平均氣温都在-30度以下。自主攀登是沒有嚮導的,所有的物資裝備都得靠我們自己來背。澤龍説我們可以借這個機會模擬一下珠峯的真實環境。

第一天還算順利,我們用三個半小時就走完了原計劃需要五個小時的亂石堆。兩天以後,我們站上了卓木拉日康的峯頂,我創造了歷史,成為國內爬得最高的盲人。

我們必須要在天黑之前回到山下,時間很緊,需要快速下撤,可我怎麼也快不起來。於是澤龍就讓我坐在滑雪板上,他在後面用繩子拽住來控制方向和速度,這樣確實快了不少。

我們正在慶幸額外帶了滑雪板。突然,澤龍緊緊拽住繩子,與此同時,我也感到我的腳碰到了一塊硬硬的邊緣。因為從上面下來全是軟軟的雪地,這明顯感覺不一樣,但我也不知道這是什麼。

這時,澤龍讓我右腳踩住雪地,慢慢向右轉身。他幾步上前把我扶起來,讓我向前跨了幾步。等我站穩以後,他才長舒了一口氣説,剛才他臉都嚇白了,全身冒冷汗。

因為一直下雪,白茫茫一片,能見度很差,我們走錯了方向。剛才,我已經滑到一個冰裂縫的邊上了,我的左腳已經懸空了,如果再向前半步,毫無保護的我,後果不堪設想。這是與死神的一次親密接觸。

在這之後,我們又遇到幾次危險,天黑再次迷路,遠處出現了狼羣,直到深夜我們才回到了停在山下面的車裏。

不同於第一次爬雪山的喜悦,這次攀登過程中,我承受了極大的痛苦和折磨。我開始反問自己,我為什麼要來這裏呢?別人登山可以欣賞無與倫比的美景,也可以拍出很棒很酷的照片,那我的收穫是什麼呢?難道就是來承受痛苦和折磨的嗎?每天朝九晚五、按部就班地生活不好嗎?

想到這裏我就想快速下山回到城市。可這個時候心裏邊另外一個聲音好像在提示着我,你之前的承諾是什麼,不能放棄。

卓木拉日康的攀登讓我的體能狀態、應變能力和心理素質有了一定的提高,我對珠峯的攀登信心也更足了。後來由於澤龍有其他的工作和事業安排,我的嚮導換成了強子老師,他是一位資深的高山向導。

▲ 張洪與強子的合影

2019年,強子帶我登頂了海拔7546米的慕士塔格峯。從那以後,我就經常打電話跟強子討論攀登珠峯的可能性,可能次數多了,他發現我不是在想象,而是很認真。

他也認真並嚴肅地對我説,我一點不懷疑你的意志和能力,但珠峯真的不是其他山峯所能比的。你不要以為你可以爬上六千米、七千米的雪山,就可以去爬珠穆朗瑪峯了,它們之間絕對不止是海拔數據的差異而已。

你都不會攀冰,要怎樣通過飄忽不定的隨時可能崩塌的昆布冰川,怎樣爬上垂直的冰壁,還有縱橫交錯的冰裂縫。這些對常人來説都很困難,你怎麼過得去?你怎樣面對長達數百米的洛子壁,又怎樣躲避掉下來的石頭和冰塊?還有每一年都有人遇難的希拉里台階,你怎麼上?總之,困難、障礙説了一大堆。

最後我就問了自己一個問題,既然美國人埃裏克可以,為什麼我不可以去嘗試一下?

除了這些障礙之外,還有一個更大的難題困擾着我,那就是攀登珠峯所需的鉅額費用。

因為我看不見,需要更多的後勤和嚮導,費用是常人的好幾倍。比如一般人需要5萬美金,那麼我可能就需要15-20萬美金。按我當時的收入,可能要十幾年不吃不喝才有可能攢夠。找人贊助,沒人相信,都説你是天方夜譚。

有一次我在親戚家説,我要去登珠峯了。他看了我一眼嘲諷地説,張洪,你不要白日做夢了,你一個瞎子,你認為真有人支持你嗎?無非是同情你、可憐你,不願意傷害你而已,你還是老老實實做你的按摩養活自己吧。當時我很想掀翻桌子。後來我聽我的愛人跟他們説,他都已經看不見了,我們沒有理由阻止他追求夢想。

當我們做出抉擇的時候,周圍環境也許會以沉默來應對,可我們不能因為畏懼而選擇沉默。沒有錢請教練教我攀冰、攀巖,也沒有錢請教練幫我體能訓練,我就獨自一個人四點鐘、五點鐘爬起來,在海拔3600多米的拉薩,負重30多公斤來回循環爬樓梯,200層、300層。

爬樓的過程是枯燥的,沉重的高山靴撞在樓梯上發出聲音,似乎在問我,資金沒有着落,這樣堅持會有結果嗎?我也在猶豫。但我也知道,如果就此放棄了,這輩子就再也不可能有機會了。

功夫不負有心人,青光俠基金會陳挺遠老師為我募來了第一筆資金。慢慢地,有更多人願意支持我。去年,西藏阜康醫院幫我解決了最後一筆費用。在強子帶領下我開始了專業系統的攀冰攀巖訓練,範立欣導演也帶領着團隊全程拍攝。

去年的3月30日,我們終於登上了飛往尼泊爾的國際航班,開始了真正的珠峯之旅。

到達尼泊爾,經過9天的重裝徒步,我們抵達大本營,簡短地休整兩天,便開始了緊張的高海拔適應,各種登山裝備的強化訓練,以及和每一位夏爾巴嚮導的磨合。

▲ 大本營

二十多天後,當我以為萬事俱備只欠東風只等衝頂的那一天,我們卻陸陸續續等來了登山者遇難的消息。登山者因為高寒缺氧受傷離開大本營的情況,每天都在發生。

每年,攀登珠峯的窗口期只有那麼十幾天。登頂珠峯不是身體好就能上的,也不是有錢就能上的,氣候是我們永遠無法控制,卻也是最為關鍵的因素。在兩次推遲出發的5月19日,也就是最後一個窗口,我們冒險出發了。

對很多人來説,今年不行還有明年,可是我只有這一次機會,籌夠資金太不容易了。所以,在來之前,我們就做好了各種各樣的方案,其中也包括最壞的打算。出發前,我從懷裏掏出手機和身份證交給範導,給了他一個擁抱。我對他説,我儘量活着回來,如果我真的回不來,請你轉交給我老婆。

很多人問過我,登珠峯有那麼大風險,你不會恐懼嗎?其實登山的每一步對我來説都是恐懼的。一旦有差錯,可能就是萬丈深淵。但是,我已經學會接納登山所帶來的任何結果了。所謂恐懼,無非就是我們不敢去面對的事情。當我願意去接納它,恐懼也就不存在了。

我們先是在崩塌的地面上走着,耳邊不時傳來冰崩和雪崩的聲音,然後是縱橫交錯、不計其數的冰裂縫。因為我看不見路況,不知道自己的下一步應該放在哪裏,這就需要嚮導用聲音來指揮。我用腳來回反覆地試探,然後用登山杖來確定位置和穩定重心,有時候需要幾分鐘甚至十幾分鍾,才能跨過別人一步就能跨過去的冰裂縫。

我們要通過架在冰裂縫上面的橫梯,難度更大,因為有些冰裂縫是超過一米多的,這就需要一種特製的梯子,長約兩米。有些更寬的冰裂縫需要兩個甚至三個梯子連接起來,跨度一大,中間就會不斷搖晃,兩邊也沒有欄杆。

▲ 圖片來自強子

這種梯子寬度剛好放下兩隻腳掌,兩根橫樑也是剛剛卡在冰爪前後的兩個齒縫間,這就要求你跨出的每一步都必須準確無誤,落腳稍微有偏差或者是跨步過大過小,哪怕只是一釐米,就可能有非常嚴重的後果。

這時候我就感覺到兩邊的嚮導比我還要緊張。當他們指揮我跨過最後一個橫樑踩在雪地上,我大口大口地喘氣,慶幸自己又跨過了一道鬼門關。

我用耳朵聽前面的嚮導踩在雪上的聲音,來辨別方向和落腳點,因為我希望儘量踩進他們踩過的腳印裏,這樣就會節省體力和時間。

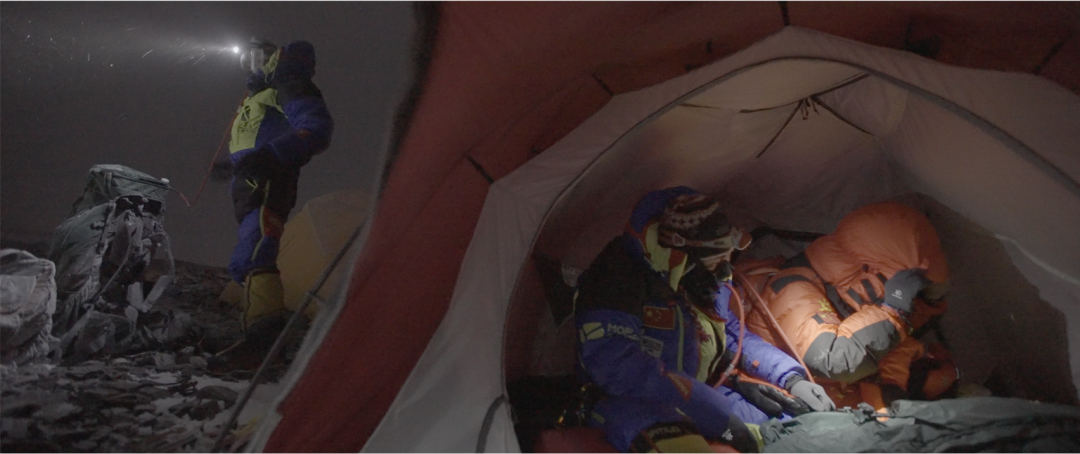

就這樣,我們堅持了四天,終於來到了海拔8000米的四號營地,進入了死亡地帶,真正的生命禁區。在珠峯攀登史上,有超過90%的死亡事故都是從這裏開始的。

▲ 四號營地

我們遇到了很大的暴風雪,簡短地休整以後,就決定在晚上7點向峯頂發起最後的衝擊。

出發前一刻,我的嚮導強子再一次彎腰幫我緊了緊卡在高山靴中的冰爪,大家心情都很沉重,一言不語。

狂風夾帶着冰塊和碎石塊形成了一道阻力,我們根本沒辦法站起來,只能彎腰一步一步向前挪,根本無法直立,每走幾步都得停下來休息調整好久。我好像感覺到有人把手從我嘴巴里伸到我的胸腔,一定要生拉硬拽地把我的心和肺給拽出來一樣。

我好想坐下來休息,可是在那個海拔高度,一旦坐下來,也許就再也沒有機會站起來了。

將近十個小時的艱難攀登,我們的上升還不到700米,可擔心的問題還是出現了。由於氣温太低,我們中有人的氧氣調節閥凍壞了,氧氣開始泄露。

在海拔8700米的死亡地帶,一般人缺乏輔助氧氣很難挺過十分鐘。在這生死關頭,強子從後面趕上來對我説,氧氣可能有問題,為了保證我能夠安全登頂,他們決定,包括他本人和兩位攝影師在內的五人下撤,留下足夠的氧氣,讓三個狀態最好的夏爾巴嚮導帶我繼續衝頂。

當時我也很害怕,我説,我也跟你們一起下撤。強子説,我們以後還有機會,對你來説,也許這一生就此一次。然後他推了我一把,轉身就下去了。

在8700米以上,就我一箇中國人,還看不見,嚮導不會講中文,我也不會講英文,我們只能用最簡單的單詞,什麼“go、up、stop”來交流。在狂風呼嘯中,我們的嘴巴都被氧氣面罩全部蓋住,即使這樣的單詞,也需要靠吼才能勉強聽見,對體能的消耗難以想象。

我問嚮導還有多久登頂,他回答我,半個小時。可是走了很多個“半個小時”,我們還是沒有到。後來我才知道,全世界的嚮導都是這麼回答他們登山者的。

突然,後面的嚮導大聲對我吼道,“No,No,Stop,Stop”,我趕緊收回了已經邁出去的右腳。

後來下山以後翻譯跟我説,當時我們正在經歷一道山脊,幾乎垂直。剛剛嚮導衝我吼的地方,但凡有點偏差,我就直接回到二號營地了,落差2500米的高度,可能自由落體2分鐘,都沒有足夠的時間來回憶人生。

這僅僅12米長的山脊,我們花了一個多小時才爬了上去,這就是著名的希拉里台階。僅2019年就有七人在這裏遇難,我們到達的12天前,一位瑞士登山者和一位美籍華人將生命永遠定格在了這裏。

▲ 希拉里台階

慢慢地,我感覺腳下出現了相對平緩的雪坡,周圍也更為空曠了,頭頂的狂風讓我毛骨悚然。根據我以往的經驗,我覺得離登頂應該不遠了。

我就叫住前面的夏爾巴嚮導,用手指了指上方,問了他一句:“How long?”他晃了晃手裏的路繩告訴我説,“Last one”,最後一段。又是半個多小時的煎熬,我站住了。

他轉身抱着我説:“張洪,You Summit。”

我已經沒有力氣回應他了,又聽他用對講在和大本營交流,聽到了對方傳來的歡呼聲。這時候我才確定,我登頂了,我站上了世界之巔。這一刻,我沒有興奮,也沒有激動,很平靜。在來之前,我模擬過無數次的喊什麼口號,做什麼動作,全都忘記了。

從大本營出發之前,一位波蘭登山家曾告誡過我,張洪,攀登珠峯,登頂不是目標,回家才是目標,只要你沒有回家,永遠記住你還在路上。當然我也知道,更大的挑戰才剛剛開始,因為絕大多數的死亡事故都是在下山途中。很多人在上山的時候精神繃緊,專注登頂的目標,但是登頂以後,下山路上會有很多想法,會想有多少歡呼和掌聲,人就會鬆懈。這個時候一旦摔跤,就再也站不起來了。

那個時候,我不知道幾點了,也不知道氧氣夠不夠,只感覺到周圍一片壓抑和陰沉。後來他們跟我説,太陽很大,可我沒有感覺到一點點的温暖。

我簡單拍完幾張圖片以後,就催促嚮導趕快下撤。我都不知道夏爾巴還幫我拍了一段小視頻。

▲ 雲中漫步

又是三天三夜的死裏逃生,在5月27日的清晨,我們在暴風雪中回到了離大本營還有一個多小時的休息點。我屁股剛坐下,一個熱乎乎的杯子已遞到我的手中,一隻手在拍打我的肩膀,並叫着我的名字,原來是大本營廚房裏的夏爾巴廚師。我不記得吃了多少餅乾,喝了多少奶茶,但我肯定我之前從沒吃過這麼多。

吃喝完以後,脱去了冰爪,走在大本營高低不平的亂石路面上,眼淚奪眶而出。一幅幅畫面在我腦海裏面一閃而過,心裏面充滿了無限的感激。

我感謝珠穆朗瑪峯接納了我這位來自中國的普通盲人,感謝我的中方向導強子及每一位夏爾巴兄弟。感謝整個攝製組,感謝導演範立欣,他陪伴了我兩年,還要感謝攝影師丁亮和Rocker,以及錄音師甘欣。我要感謝家人一直不離不棄的陪伴,還有每一位我認識不認識的曾經支持過、幫助過我的貴人們。

同時我也沒忘記感謝我自己,因為在以往無數次絕望、即將放棄的時候,我挺了過來。

在這個過程中,我感受到,大自然對每個人都是公平公正的,珠穆朗瑪峯沒有因為我是盲人而格外仁慈,也沒有因為他人是富豪、是精英就提供更多的便利和資源。大自然給到我的和給到別人的都是一樣的,這就需要我們每個人靠自己的實力,一步一個腳印向上攀登。

整個珠峯的攀登過程,嚮導提供了必要的後勤和方向指引,而每一步都得我自己邁出去,甚至有70%的路段,都需要我自己獨立艱難地通過。

有人認為盲人不能做什麼,只能接受家人的保護和社會的恩賜,甚至也有人認為盲人可能就是社會的累贅。這種想法也讓一些殘疾人不願意走出來,不願意面對自己的弱點,對外界缺乏信任,自我封閉。

可是這一次,經過我的親身經歷,在整個攀登過程中,我認識了各國登山者。雖然我們語言不通,但是在休息的小木屋裏,各個國家的登山者一起唱歌、跳舞。一位來自希臘的保羅大哥用雙手抓住我的腳一步步教我跳希臘舞蹈,還專門去沿途的寺廟求高僧為我誦經祈福。

他們給予了我無比的尊重,因為他們看到我和他們之間沒什麼太多的不一樣,很多事情我都可以獨立完成,我沒有因為自己是盲人而自卑。當然,我也希望在他們眼裏我就是一個普普通通的登山者。

回到人羣,我也意識到,當你真正願意去釋放自己,相信他人的時候,外界也會給回饋給我們包容與善意。

登頂珠峯不是我的結束,而是剛剛開始。我的下個目標是帶着五星紅旗攀登七大洲最高峯,以及徒步抵達南極和北極,就是所謂的“7+2”。

雖然我看不見這個世界,但我希望通過我的足跡讓更多人看到我,能看到一個普通的盲人一樣能做很多事情。我們要敬畏生命,但不能畏懼生活,這種我命由我不由天的勇氣,值得我們用一生來驗證。

順便告訴各位,我的紀錄電影《讓世界看見我》正在緊張的後期製作中,預計在七八月份會和全國觀眾見面,到時候也希望各位有機會多多關注。

▲ 來自紀錄片《讓世界看見我》,出品:北京欣欣向陽影視文化發展有限公司

最後祝願所有的朋友身體健康,家庭幸福,夢想成真。

策劃丨通通

剪輯丨大凱

設計丨四九