錢雪梅:美國與塔利班,誰能改造阿富汗? | 文化縱橫_風聞

文化纵横-《文化纵横》杂志官方账号-2022-03-25 22:18

✪ 錢雪梅 | 北京大學國際關係學院

【導讀】2021年以來,阿富汗變局或顯或隱,持續發酵。2022年3月24日,外交部長王毅在與阿富汗臨時政府高層會談時強調,中國是唯一沒有傷害過阿富汗的大國,我們從不在阿謀求任何私利。不可否認,阿富汗在未來地緣政治格局中將扮演重要角色,有必要突破話語迷霧,重新深刻認識阿富汗。

本文認為,阿富汗問題經歷了長期的歷史演變,過去20年,美國在阿富汗政治舞台佔據主導者地位。美國在阿所發動的反恐戰爭剝奪了至少16.5萬阿富汗人的生命,其所推動的民主化改造,也並未帶來穩定高效的現代政府,反而催生了腐敗政權,並且加劇了阿富汗既有的社會矛盾和政治分裂,國家政治生活各主要環節呈現出“民族化”傾向。

在作者看來,塔利班是20年來美國在阿富汗的首要對手,他們把部落區建成反美戰爭根據地(美稱之為“恐怖主義震源”),極大衝擊了阿富汗傳統的部落社會結構和倫理文化習俗。塔利班不僅動搖了普什圖法則的權威,強制推行其所理解的“教法統治”,更改變了年青一代的價值取向,不少部落青年開始仿效阿拉伯人生活方式,甚至隱瞞自己的普什圖人身份。

作者指出,塔利班執政結束了美國主導的“試錯”,啓動了一次新的自主探索。但具體的方案很大程度受伊斯蘭、地緣政治和地方主義三方面的影響。未來如何妥善處理這三方面的關係,減少內外政治隱患,將是阿富汗重建的主要難題。

本文原載《文化縱橫》2022年第1期38-47頁,原題為《美國與塔利班:誰能改造阿富汗?》,僅代表作者觀點,特此編髮,供諸君思考。

美國與塔利班:誰能改造阿富汗?

一國社會政治結構同其主要行為體之間持續互動互構:一方面,社會政治環境塑造行為體的價值觀和行為方式,並通過正式和非正式制度影響其行動後果;另一方面,人的精神具有超越現實的內在屬性,人們總是嚮往“更好的”生活,並以自己認為正確的方式行動,或多或少地推動環境和社會政治結構的演化。塔利班本身是阿富汗社會政治環境的產物,但過去20年,它和美國也從不同角度推動了阿富汗社會政治結構的變遷。

▍ 阿富汗社會政治結構的基本特徵

阿富汗地理位置十分重要,被伊克巴爾喻為“亞洲之心”。國土以山地為主,興都庫什山橫貫東北到中南部地區,多地山勢險峻。總人口現約3800萬,其中99.7%信仰伊斯蘭教。85%~89%的穆斯林屬於遜尼派,什葉派限於哈扎拉人和個別塔吉克人。2021年城鎮化率為26.3%,可耕地面積約12%~15%。

第一,地理位置決定了阿富汗是大國政治的舞台。近代以來主要有兩類大國在阿富汗博弈:一是世界級大國,如19世紀英俄博弈和20世紀美蘇冷戰;二是地區大國,如沙特阿拉伯與伊朗、印度與巴基斯坦的對抗。大國在阿富汗博弈的主要方式是尋找當地代理人,極端方式是直接出兵。外國入侵會引發阿富汗人抵抗,因而對大國而言,培植代理人的政治和經濟成本都更低,但也由此,大國間的對抗轉變為阿富汗人內部的鬥爭,嚴重妨礙了阿國社會團結和政治穩定。

第二,普什圖人長期主政。這是阿富汗政治生活最顯著的特徵。從1747年建國至今,多數時間都是普什圖人當權,另有兩次是塔吉克人主政。

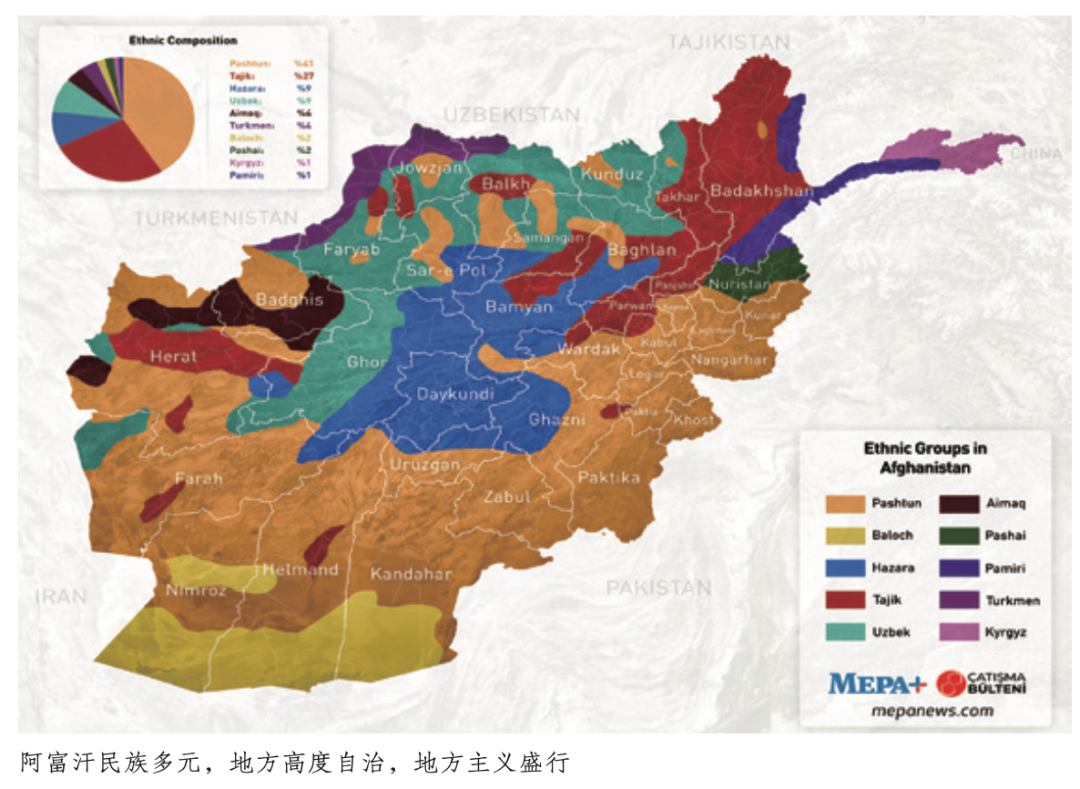

第三,社會結構多元,整合程度較低。阿富汗是一個多民族國家。2004年憲法陳明有14個民族,但阿國學者一般認為有三四十個之多。與其他多民族國家相比,阿富汗的特殊之處在於沒有自然的“主體民族”,即沒有任何一個民族人口超過全國總人口的50%。據估計,普什圖人約佔42%,塔吉克人約佔27%,烏茲別克人和哈扎拉人分別約佔9%,艾瑪克人佔4%,土庫曼人和俾路支人分別佔3%。每個民族都有自己的語言。1964年憲法規定普什圖語和達里語同為“官方語言”。

受自然地理條件和經濟發展水平所限,阿富汗的交通基礎設施落後,廣大農村地區相互往來有限,經濟和社會整合程度不高。各大民族都有其世居地,除幾大城市中心外,其他地方主要以民族為單位大聚居。由於文化教育水平總體較低、國家頻繁動盪和戰亂,偏遠農村、山地和部落地區長期保持高度自治,阿富汗人尚未普遍形成超越本鄉本土本部落的歸屬感,族裔民族意識也未真正普及。人們以本地傳統權威為中心,各自為政。迄今為止,國家正式制度的權威有限,各種非正式制度和社會聯繫網絡在政治生活中舉足輕重。

第四,地方主義與國家認同共生。地方主義在阿富汗根深蒂固,各地方權威對中央政府的徵兵、徵税和津貼等政策格外敏感,動輒抵抗或反叛。傳統上,中央政府的重大決策往往採用協商達成共識的方法,其中最主要的機制是召集由各部落和社會各界代表參加的大議事會(Loya Jirga)。甚至反叛力量起事和中央平叛,也都需要與各部落和地方權威進行談判交易以謀求支持,否則均難成功。

由於民族部落如百衲衣一般,地方高度自治、地方主義盛行,人們容易基於邏輯推論,説阿富汗人沒有國家認同。其實不然,國家認同是阿富汗政治文化的內在環節,與部落認同、地方認同兼容共生,齊頭並進。至少表現在四個方面:

首先,阿富汗國家本身是部落推動建立的。1747年普什圖多個部落聯合俾路支人、哈扎拉人創建杜蘭尼王國。開國君主東征西討建立起龐大帝國,但沒有改變部落、部族鬆散聯盟的內政結構。直到19世紀末,王權才開始自覺地進行政治整合,阿卜杜·拉赫曼汗國王(1880~1901年)初步確立了中央集權。其次,阿富汗國民素有保家衞國、捍衞領土完整的意識和熱情。這是阿富汗成為“帝國墳場”的關鍵原因。阿富汗社會外觀雖然呈現出高度的“原子化”狀態,但並不同於馬克思所描述的19世紀的印度村社。印度村社居民對其所屬“王國的崩潰與分裂毫不關心;只要他們的村社完整無損,他們並不在乎村社受哪一個國家或君主統治”,阿富汗人卻絕不容忍外國入侵和統治,堅決捍衞國家領土主權,為此他們曾拼死抵抗英國、蘇聯和美國佔領軍。再次,阿富汗的地方權威平時不一定聽令於中央政府,但在動盪戰亂時期,部落、部族和宗教權威會代行政府職能,為民眾提供支持和保護,帶領民眾保家衞國。最後,阿富汗迄今沒有分裂主義力量。如果説愛國和捍衞國家是國家認同的高級表達,那麼,國家認同的底線就是不分裂國家。阿富汗社會各部分之間、地方與中央之間矛盾複雜尖鋭,多有衝突,但沒有發生過分裂主義事件,沒有部落族裔或其他政治力量堅決要求分疆裂土,另立國家。普什圖人、塔吉克人、烏茲別克人、土庫曼人、俾路支人羣體都是典型的跨境民族,但沒有出現有組織地背棄阿富汗、加入邊境另一側國家的現象。唯一的例外是,烏茲別克族軍閥多斯塔姆在20世紀末曾打出泛突厥主義旗號,但應者寥寥,多斯塔姆本人也在21世紀初改弦更張,加盟伊斯蘭共和國政府。

實際上,地方主義問題的本質是中央-地方權力關係,與國家認同並不直接相關,分裂主義才是國家認同的對立面。這個理論問題不能混淆。近年學界還有不少關於阿富汗是不是現代民族國家的討論,其用來衡量和質疑、否認阿富汗“現代國家”屬性的所謂“民族國家”標尺,都是對西歐特定歷史經驗的抽象和演繹。西歐國家在19世紀取得的巨大成就及其世界霸權,加上文化殖民主義和文化帝國主義實踐,許多人將西歐道路模式化並奉為圭臬,等同於現代化和現代性本身。但事實上,西歐只是世界諸多地區之一,其政治發展道路和制度帶有顯著的文化特殊性,其國家模式也只是人類社會國家共同體實踐的諸類型之一,不是唯一形式,不能當作衡量其他國家現代化和現代性的標尺。阿富汗和亞非拉其他國家沒有必要也不可能建成西歐式的“民族國家”。

第五,伊斯蘭是其政治文化底色,但舶來的政治思潮也有一席之地。阿富汗人的思想和文化精神本是開放的,他們能夠接受新思想並勇於付諸實踐。伊斯蘭教對它而言其實也是外來的。今阿國大部分地區在10~12世紀實現伊斯蘭化,當卡菲爾斯坦(今努里斯坦)在19世紀末皈依伊斯蘭教以後,伊斯蘭便是唯一通行阿富汗全國,可同時表達正義、責任、和平等終極價值和理想生活的語言,是其國民共有的文化密碼。1923年以來的歷部憲法都確認伊斯蘭教為國教,但由於各種原因,伊斯蘭沒能彌合既有的社會政治矛盾和分裂,共同的宗教信仰沒能自動轉化為社會團結。

20世紀,伊斯蘭主義、聖戰主義、伊斯蘭復興主義、民族主義、自由主義、民主主義、憲政共和、共產主義等政治思潮紛紛湧入阿富汗,其信奉者都曾主政,並將之付諸實踐。於是近百年來,阿富汗成為各種政治思想和制度的試驗田:民族主義激勵阿曼努拉·汗國王(1919~1929年)打敗英國,贏得國家獨立;查希爾·沙赫國王(1933~1973年)推行自由憲政和民主主義政策,確立了君主立憲制;1973年達烏德·汗以憲政共和名義發動政變,改君主制為總統制,把君主國變成了共和國;1978年軍事政變上台的人民民主黨則是蘇聯式共產主義的擁躉;塔利班創始人曾就讀於巴基斯坦伊斯蘭復興主義和伊斯蘭主義宗教學校,其意識形態內核是伊斯蘭主義,帶有民族主義和普什圖文化色彩。

在阿富汗政治舞台上,外來各種“主義”如走馬燈般來去匆匆,唯有伊斯蘭教始終存在。阿曼努拉·汗和人民民主黨政權(1978~1992年)的激進世俗化改革均告失敗,表面上看,推翻這兩個政權的力量都高舉伊斯蘭大旗,但我們不能據此斷言“伊斯蘭反現代化”。阿曼努拉國王也信仰伊斯蘭教,現代化和世俗化改革都是他的主動選擇;後來查希爾國王改革所取得的若干重要成就也顯示,伊斯蘭不排斥現代化。20世紀阿富汗兩次現代化改革失敗的關鍵原因在於,政府的激進世俗化政策讓普通民眾深感不適和不安,政治經濟結構改革則侵犯了地方權威的既得利益,他們的協力抵制和反叛導致了政權垮台。

▍ 美國的民主改造及其影響

美國是過去20年阿富汗政治舞台的主導者。它發動的反恐戰爭剝奪了至少16.5萬阿富汗人的生命,數百萬人流離失所。它啓動的民主改造運轉失靈,加劇了阿富汗既有的社會矛盾和政治分裂。

美國總統小布什認為“民主的阿富汗”可以有效防止和替代極端主義,於是對阿富汗進行民主改造,推動建立了美式議會民主制度,以總統為國家最高元首,總統和議員選舉產生。這一制度在阿富汗水土不服,運轉失靈。過去20年阿富汗共舉行4次總統選舉,其中只有2004年選舉沒有爭議。2019年選舉引發的爭端異常激烈,一度出現“雙總統、雙政府”並立的局面(2020年3~5月)。歷次選舉紛爭都由美國出面調停平息。2014年和2019年爭端的解決辦法是:阿什拉夫·加尼任總統,他與阿卜杜拉·阿卜杜拉均分內閣職位任命權,同時為阿卜杜拉另設一個在憲法中並不存在的高級職位。政府組建工作也困難重重,加尼提出的內閣成員名單多次遭議會否定,以致他棄國外逃時還沒完成政府組閣。殘缺的政府以及政府派系鬥爭,嚴重削弱了喀布爾政權對塔利班的軍事行動能力和政治談判地位。

20年來,西方各界一再批評喀布爾政權腐敗成風。其腐敗成因十分複雜,其中之一是“共和政府”給抗蘇軍閥預留了一些高級職位,其中一些人唯利是圖,腐敗成性。由於腐敗官員中飽私囊,大規模國際援助並沒有推動阿國經濟發展。2002~2020年間,美國援助阿富汗重建資金總額的30%(約190億美元)被濫用或貪污。政府各部門的腐敗嚴重影響到了社會公正和民眾生活。尤其是司法機關辦事效率極低,普通民事案件往往要拖幾個月乃至幾年,執法者徇私舞弊,為了金錢甚至顛倒是非。民眾深感失望,不少人由此轉向塔利班。

選舉政治加深了阿富汗各民族意識和民族間矛盾。政治家為爭取選票,利用民族、部落身份進行宣傳動員,煽動選民的民族主義和部落主義情緒。各政黨也競相標榜自己的“民族屬性”。於是,政治家和政黨黨魁的私利被包裝為部落和民族的共同利益,政治家個人和政黨的選舉競爭及其成敗,被宣揚為民族之間的政治較量和勝負。經過20年美式民主的“洗禮”,阿富汗人的民族身份和民族意識/認同普遍增強,民族內部的政治團結和組織程度提高,不同民族間的分化和對抗趨勢增強,國家政治生活各主要環節都呈現出“民族化”(以民族身份聚集/劃界)的傾向:選民投票支持本民族候選人,政府和軍隊要職任人唯親。這種身份政治影響巨大。2009年大選前,曾長期在西方生活的阿什拉夫·加尼為動員普什圖人選票,專門給自己名字加上所屬部落名“阿赫邁德扎伊”(Ahmadzai);塔吉克人斯潘塔(R. D. Spanta)任外交部長期間(2006~2010),部內要職多為塔吉克人,及至普什圖人拉蘇爾(Z. Rasool)繼任(2010~2013),部內主要成員又換成了普什圖人。

就這樣,經過20年西式民主改造,阿富汗自然形成的多民族社會結構被改造為結構性的政治分裂與對抗,客觀的民族差異被固化為民族壁壘與隔閡。這些變化雖然沒有像戰爭那樣造成人員財產的直接損失,但對阿富汗戰後重建和長遠發展來説,社會撕裂和族裔對立的破壞更深刻、更難修復。

▍ 塔利班反叛對部落社會的影響

塔利班是20年來美國在阿富汗的首要對手。美國全面戰爭和政治制度變革對阿富汗政治生態產生了全局性的影響;塔利班也參與了戰爭,但它對社會政治結構產生的影響主要集中在阿富汗-巴基斯坦邊境普什圖地區。塔利班多數成員是普什圖人,他們在戰爭爆發後進入邊境地區,並很快反客為主,把部落區建成反美戰爭根據地(美國稱之為“恐怖主義震源”)。實際上,塔利班在當地促成的變革遠不止於此。

第一,部落區人口和居住結構變化。傳統上,普什圖部落地區主要以部落為單位集中居住,各部落相互尊重對方“領土”管轄權。外人通過或暫居部落領地須徵得許可,否則將被視同入侵者。任何人只要得到普什圖人接納,就立即與主人結成榮辱與共的“安全共同體”,主人保護賓客安全並提供食宿;賓客須放下武器,尊重主人權威;未經主人許可,任何第三方不得侵害賓客,否則即等於侵害主人及其榮譽,招致抵抗或報復。

塔利班在反美戰爭期間,為了壯大實力加強招募工作,幾乎不設門檻,來者不拒,吸納了各國各色武裝分子、犯罪團伙和走私商販。其成員和盟友的多部落、多民族、多國籍屬性,改變了部落地區人口結構相對單一的傳統。米蘭夏、格迪江噶爾等部落城鎮,成為它的軍事指揮中心。

塔利班不是傳統意義上的“求助者”和賓客。他們不安於普什圖社會的賓客之道,不僅沒有放下武器,反而搶奪部落的土地、房屋資源,建造獨立營地和設施。2006年奧馬爾頒佈《行為法典》(Layha)之前,一些塔利班官兵橫徵暴斂,肆意妄為,導致部落民被迫背井離鄉。2002~2007年間,巴基斯坦聯邦直轄部落區約50萬人外逃,成為國內難民(IDPs)。

第二,改變傳統文化習俗,動搖普什圖法則的權威,促成民風變化。普什圖人虔信伊斯蘭教(屬於遜尼派哈乃斐教法學派),但部落社會“從來不是宗教原教旨主義的社會”,蘇菲主義在當地根深蒂固,聖陵聖墓崇拜是部落民日常生活的一部分,音樂歌舞是蘇菲贊念、感知、接近真主的重要路徑。塔利班站穩腳跟後,強制推行它所理解的“教法統治”,用高度政治化的伊斯蘭主義意識形態取代部落民世代相襲的習俗和宗教儀軌。它禁止聖陵崇拜,禁止音樂歌舞,改變了部落民的信仰方式和婚喪嫁娶等文化風俗。

普什圖人遵奉古老的普什圖法則。他們珍視榮譽和尊嚴,崇奉獨立和平等,拒絕一切外力操控,重視血親復仇。塔利班為確保自身安全,嚴防美國和喀布爾政權滲透到部落地區,嚴懲“間諜”和親近政府的村民。2006年《行為法典》頒行以前,塔利班控制區內多有以“處死間諜”之名濫殺無辜的事件發生。塔利班的強大武裝使被害者親屬無力復仇,殺人者得以逍遙法外,血親復仇的古老法則被打破,部落共同體的法律和感情基礎遭到動搖。

塔利班也吸引了不少部落年輕人,改變了年青一代的價值取向。千百年來,普什圖部落民自信、獨立,以身為普什圖人而自豪,不羨慕外國生活方式。但塔利班到來以後,不少部落青年開始仿效阿拉伯人的裝扮,改用阿拉伯人名字,模仿阿拉伯人口音説話,甚至隱瞞自己的普什圖人身份。巴基斯坦作家卡迪爾·汗稱之為“普什圖民族的悲哀”。他認為,對普什圖民族而言,與戰火造成的生命財產損失相比,生活方式的改變、文化自信和文化自豪感的淪喪更加可悲和嚴重。他感嘆“普什圖民族正在遭受不可逆的損壞,正在失去祖輩流傳下來的生活方式”。

第三,重構部落社會政治秩序和部落地區的政治地位。普什圖社會傳統上以長者為尊,長幼有序。儘管成年男性成員都有平等參與部落公共事務的權利和責任,但年長者享有更高權威。只要家族中長輩還健在,男子無論年齡多大都是“晚輩”,須遵從長輩和長者。外鄉人(包括毛拉、阿訇、伊瑪目等宗教權威)無權參與部落公共事務決策。議事會的決定對鄉村居民有普遍約束力。在部落與國家關係方面,普什圖部落區在阿富汗、巴基斯坦兩國長期是“法外”之地,保持高度自治,作為阿巴國界線的“杜蘭線”也形同虛設。在這方面,2002年以來,塔利班有意和無意促成的改變至少有四點:

首先,重構鄉村政治秩序。這是塔利班的自覺行動。2003年奧馬爾發出重建隊伍指令後,塔利班官兵開始奪取部落和鄉村控制權,建立並擴大根據地。主要方式是打擊和清除異己,把親塔力量扶植為地方權威,或者進行直接統治。它在部落控制區內任命長老,建立舒拉(委員會)和宗教法庭,削弱直至取代原部落議事會的決策和仲裁職能。

其次,加劇部落地區的武裝化和暴力化。主要有四種路徑:一、跨國武裝分子和極端主義、恐怖主義力量聚集在部落地區,其中不少人投靠在塔利班旗下。這是美國稱部落地區為“恐怖主義震源”的緣由。二、塔利班的搶奪和暴力行為,激發了部落組建民兵武裝進行抵抗。三、塔利班為了擴大地盤和統一戰線而參與部落武裝衝突,比如在斯賓博爾達克地區支持努爾扎部落反阿切克扎部落,在梅萬德地區與闊格雅尼部落聯手對抗政府支持的努爾扎部落。四、部落民效法塔利班,建立本地塔利班運動。2007年12月成立的巴基斯坦塔利班運動(TTP)是其典型,還有些犯罪團伙為了渾水摸魚也自稱“塔利班”,由此便出現了一種超級塔利班現象,阿富汗塔利班與多種塔利班並存或混雜在一起。目前塔利班新政權已組建專門機構整肅隊伍,清理各種冒牌塔利班。但巴基斯坦部落區恢復和平安寧的道路還很漫長,其中原因之一是,巴塔繼續效法阿富汗塔利班,其領導人努爾·瓦里·馬蘇德新近宣佈,將要奪取巴基斯坦普什圖部落區,建立獨立的伊斯蘭主義國家。

再次,加速部落地區融入國家政權體系的進程,鞏固巴阿邊境線。這不是塔利班的本意,它在第一次當政時並未承認杜蘭線。但過去20年,它把阿國部分部落區納入自己的權力框架中,並間接促成了巴國政府加強整合部落地區的決心和行動。自2008年起,伊斯蘭堡為了打擊巴塔,在部落地區採取了三大政策:一是發動戰爭(2009和2014)清剿當地反巴武裝力量和恐怖分子。二是調整行政區劃。2018年5月,聯邦議會決定將聯邦直轄部落區(FATA)與開普省合併,改變了FATA在政治法律上一直孤懸於巴國憲政體系之外的歷史。三是加固巴阿邊界線,從2016年起沿杜蘭線修築柵欄。這些措施加強了聯邦政府對部落地區的控制力。尤其是沿杜蘭線修柵欄的行動,相當於把這條在政治上還存有爭議的國界線變成一個物理事實,其影響值得進一步關注。

最後,塔利班在客觀上推動了部落社會秩序的變革。它徵召大批年輕人入伍,不搞論資排輩,年輕人在軍中只要戰功卓著就可成為高級指揮官;塔利班成員只聽令於指揮官,向埃米爾宣誓效忠,不服從部落長老和議事會權威;它的作戰小組常跨越部落界線活動。塔利班的這些組織行為至少從三個方面改變了部落社會的基本秩序:一、以政治軍事組織體系內部的團結削弱了部落共同體的血親紐帶;二、在其控制的部落鄉村,個人獲得社會地位和威望的基礎不再是血緣、年齡等傳統依據,而是個人才幹;三、任命部落長老和舒拉/議事會負責人,實行統一管理,推動了部落政治權力的制度化。在帕森斯和亨廷頓等人的現代化理論中,這些變化正是社會和政治現代化的重要指針。塔利班當然沒有推進部落社會現代化的理論自覺,也沒有政治動機和專門行動,但它為發展自己的力量、奪取和鞏固反美根據地而採取的一系列行動,客觀上推動了普什圖部落社會的現代化進程。借用馬克思的表述,它“充當了歷史的不自覺的工具”。

▍ 結語

塔利班現已重新上台執政,恢復了“伊斯蘭埃米爾國”,明確宣佈不實行西式議會民主和選舉制度。2021年8月以來,世界已經共同見證了塔利班的一些變化,塔利班所面對的社會也不再是20世紀末的狀態。當前阿富汗人口年齡中位數是18.44歲,也就是説,全國一半以上人口在新世紀出生長大。他們與前輩相比,接觸並接受了更多西方政治和文化影響,接受了更多現代教育,與外部世界聯繫和通信的渠道更多,意願更強,思想也更為開放和多樣。2020年,阿富汗全國手機普及率約為59%,互聯網普及率為18.8%,識字率為43%(15~24歲人口識字率為65%),婦女就業率為21.6%,超過26%的人口生活在城鎮。[11]這些都是塔利班再度執政所必須面對的現實條件。它固然有自己的政治價值傾向和意識形態綱領,但在治理實踐和技藝方面將不得不顧及並多少適應現實環境。它其實已經知道需要以此來換取民眾支持和國際社會承認,但在這方面能走多遠,還取決於塔利班內部各派系近期的協商與鬥爭。

立足於阿富汗百年政治變遷的歷史來觀察2021年8月的政治劇變,可以稱之為一個新的界碑:它結束了美國主導的“試錯”,啓動了一次新的自主探索。對阿富汗政治生態來説,美國的民主改造具有典型的“外部性”:它是美國意志和美國價值觀的產物,全過程由美國主導,沒能充分重視和尊重阿富汗的民情民心和禁忌。這是其失敗的關鍵原因。阿富汗其實有自己的自由和民主傳統,比如普什圖部落社會全體成年男性成員對其所屬部落鄉村的公共事務有同等發言權,議事會(jirga)則是傳統的民主協商和決策機制。阿富汗也有過比較成功的自由和民主政治實踐,如查希爾國王政權的自由憲政民主改革實現了約40年的和平發展。其與美國主導的民主改造的主要區別在於,它是阿富汗人自主進行的改革,國家主權完整,君主既有實權也有廣泛權威,改革循序漸進,根據實情和民意不斷調整具體措施。國王政權的終結不是由於民眾反對改革,而是由於王室內部權力鬥爭。

阿富汗探索適合自身發展道路的努力還將繼續。回顧歷史可以發現,其歷代主政者和變革者的初衷都是建立他們心目中的理想國家,施行的具體政策方案與他們的經驗和能力直接相關,政策成效則深受國家政治生態的影響,其中最值得關注的是伊斯蘭、地緣政治和地方主義。

伊斯蘭是阿富汗的文化內核,其作為正式制度所具有的特殊地位已在歷部憲法中得到確認,但它更重要的影響力在於,作為社會事實和文化環境(非正式制度)影響政府的政策。具體的作用機制,則取決於主政者及其政策與伊斯蘭的關係:它否定激進的“背離者”,塑造並肯定“遵從者”。20世紀阿曼努拉國王和人民民主黨政權的遭遇是它否定能力的明證,塔利班則是其肯定作用的典型。塔利班自初興便高舉伊斯蘭大旗,它的各種政治行動(奪權、執政、反叛、戰爭等)都借力於伊斯蘭元素,現已重申要實行“教法統治”,以“伊斯蘭原則”為最高指導原則。

地理位置使阿富汗深受大國博弈的連累。近兩百年來,阿富汗不得不在若干敵對的大國夾縫中艱難求生,國家發展進程因此常遭破壞、阻撓和中斷。代理人把大國間各種利益矛盾衝突內化,與阿富汗國內既有的社會政治矛盾相交織,政治動盪的風險倍增。這是阿富汗發展面臨的最大、最難以克服的障礙,除非能創造奇蹟建成足夠強大的國家,否則阿富汗當前和未來的主政者都難以擺脱這個地緣政治詛咒。

地方主義直接影響中央權威和執政能力。前總統卡爾扎伊和加尼都因政令難出京畿而被稱為“喀布爾市市長”。塔利班新政權有望改善這種窘境,因為它已有遍及全國、紮根鄉村、準政黨的組織體系,還有目前全國最強大的武裝力量為後盾。只要它能完成自身組織的升級整合,保持隊伍的團結統一,政權的基本執行力就有保障。但在較長一段時期內,它也需要通過交換、收買等多種方法來換取一些地方權威的合作與支持。要真正解決地方主義問題,塔利班新政權必須建立包容性政府,大力發展國民經濟和教育,制定實施開明務實的政策,由此逐步減少政治隱患、把全社會各地區融為有機整體,彌合社會分裂和民族隔閡,實現國家的長期穩定和發展。

本文為《文化縱橫》2022年2月刊(第1期)38-47頁 ,原題為《美國與塔利班:誰能改造阿富汗?》歡迎個人分享,媒體轉載請聯繫本公眾號。