成都東門的“相聲夢”_風聞

互联网指北-互联网指北官方账号-只是想关注互联网,或者被它关注2022-03-25 16:14

成都不是一個適合説相聲的地方,因為這裏有李伯清。

李伯清,初代巴蜀笑星,進入Z世代獲封“四川第一男神”,他的評書磁帶循環在九十年代四川街頭巷尾,導致張靚穎為代表的80後90後四川土著常常“一家人都愛聽”,兩三代人因此悄然形成共同的口頭禪:管“虛偽”的人叫“假打”,如果還“死要面子”,那就給他/她取名“賈素芬”。

最“膨脹”的時候,李伯清可以在整個四川省“免費上公共廁所”,因為每個門口收費的老大爺都能一眼認出他,併發出熱情邀請“李老師的嘛,進來隨便wo”——很多人引用這段經歷來説明“散打評書”區別於“傳統評書”之外的獨特魅力,認為“散打”強調根據現場環境即興發揮,總能恰到好處地將評書裏的故事,發散到身邊雞毛蒜皮的小事——這種“野路子評書”能火,還是因為“老百姓能在評書裏聽到自己”。

但相聲做不到。它起源於距離四川盆地幾千公里外的北京天橋和天津勸業場,脱胎於京津方言,聊的是華北地區的百姓生活或者民間故事,和老成都人幾乎只能通過“春晚”發生交集,更鮮有成都人主動打聽成都是否有“本土的相聲社團”,畢竟“相聲有啥子聽頭,聽李伯清那幾爺子衝殼子不好嗎”?

理論上,田海龍就是在這樣的“夾縫中”將哈哈曲藝社運營了13年。

按照百度百科的介紹,田海龍在成都説相聲是一件特別理想主義的事:他從小就是相聲愛好者,大學時期就參與創建了“哈哈曲藝社”(第一個“哈”代表母校哈工大,第二個“哈”才是哈哈大笑),並在2004年當選第二任曲藝社主席,成為哈工大威海校區的大紅人。

帶着這樣的經歷,他在2009年遇到了成都本土相聲演員李陽,兩人相見恨晚”“一拍即合”,於是決定召集成都曲藝界的愛好者們組建“成都哈哈曲藝社”,一年後拜了相聲前輩丁寶祥為師,成為了候派相聲傳承人,開始了系統的曲藝傳承生涯。

(右二是田海龍)

但這個故事有很“現實主義”的一面,因為田海龍並不是來成都創業的,而是追隨愛人成家立業的,然後“有幸”經歷了一段非常“不適應”的找工作時光。

那時候他每天的日常就是投簡歷、等面試通知,留下大把空閒時間在川大小北門附近買菜做飯。一天下午,他看見對門的一位大爺西裝革履地正準備出門,他很納悶“人家都下班了,這大爺是要準備去上班”?一問才知道大爺準備打麻將去。他又問“這個點兒去打麻將會不會又太早了點兒”,大爺抬手比個八字説,自己每天定了個目標,掙到八十就下班。

那是田海龍第一次理解成都人生活的方式,可以用四川話形容為“撇脱”,可以理解為一種比“巴適安逸”更大膽更奔放的城市精神——後來田海龍決定辭職全職做相聲的決定就很“撇脱”——翻譯成商業語言,就是在文化娛樂場景裏,消費者表現出了充分的自驅力,還是持續穩定的高自驅。

現在他把精力都安排給了教學和演出,只能和我共享週六的兩場演出中間的一個多小時轉場時間。他抽了兩根華子,啃了一個雞翅,在喧鬧的東門市井一片嘈雜的人聲中,我們聊起了他的創業故事。

田海龍很推崇相聲大師於寶林説的一句話,“相聲要回歸於茶館”,我覺得這確實是一個很符合當下的判斷。根據行業媒體的描述,如今沒有運動時間、被996充分支配的年輕人對0糖0脂的餐飲習慣推崇到了極致,以之形成的羣體消費行為捧紅了東方樹葉和各類純茶飲,也更願意在朋友圈裏曬自己“出現在live現場”。

哈哈曲藝社就擁有三個可供喝茶的live現場,我拜訪的東門市井店屬於其中比較“潮”的一個。

東門市井是成都市錦江區打造的新晉“網紅街區”,劃分為四川美食、市井趕場、傳統休閒老茶館三大業態,核心設計思路通過公館建築羣、下沉集市廣場、鋪板小館、老式茶鋪、涼亭水榭等來集中體現“國潮氛圍”,號稱“再現了老成都市井生活”——這種“選品標準”顯然囊括能輸出相聲、評書等傳統曲藝節目的哈哈曲藝社。

茶館座無虛席,週六晚場設置的一百多個座位全部坐滿,半數以上都是不到三十歲的年輕人,常見的配置是情侶或者三五朋友,大家圍坐在一張桌子旁等待演出七點半開始。

不過即使到了七點半茶館也不會設置嚴格門禁,錯過開場再慢悠悠走進來觀眾不在少數,因為“悠閒”在成都人看來並不算什麼缺點,有時候演員就會拿這些大搖大擺遲到的觀眾砸掛,沒有觀眾會因此感到冒犯,畢竟一場演出接近三個小時,慢悠悠才是成為優質觀眾的基礎。

不只是時間,哈哈曲藝社幾乎在任何環節上都不限制觀眾。現場嗑瓜子的最多,搭下茬的其次,抽電子煙的和喝奶茶的難分伯仲,幾乎每張桌子上都有幾杯插着吸管顏色各異的奶茶,旁邊是飄着茉莉花的蓋碗茶。根據觀看演出時的隨意程度,你可以很快分辨出誰是老觀眾誰是萌新。

萌新們喜歡拍照,手機攝像頭對準了蓋碗茶和牆上的相聲老前輩照片;老觀眾會癱坐在軟皮座椅上,時不時低頭猛吸一口掛在脖子上的小野或者悦刻,然後壓低上唇吐出煙氣。舞台上的演員們穿着大褂在表演,評書、快書、快板、金錢板、相聲,觀眾席在煙霧繚繞中噼裏啪啦。

(成都典型的茶館三大件)

觀眾的進階行為是打賞。每張桌子上都貼着一張“哈哈曲藝社”的公眾號二維碼,“購買花籃”被設置在公眾號自定義菜單的第一欄,根據引導觀眾可以隨時送價值三十元人民幣的花籃進行鼓勵。

作為回報,主持人會在正式演出結束,演員們下台鞠躬之後,敲響一個大鑼,然後亮着嗓子高喊“觀眾送花籃一對,演員返場”,觀眾掌聲響起,演員回來繼續演小段。送花籃的觀眾也能得到“獨享待遇”,微信名會被主持人大聲念出來,這時候念出來不大好聽的中文名或者難以辨認的外語單詞,就會成為一個新的笑點。

當晚田海龍與搭檔姜順然就按照這個流程返場了兩次,觀眾席一片叫好。

出於“行業觀察”的職業習慣,我忍不住回憶了同樣是語言藝術的脱口秀現場,發現單口喜劇作為“新文化產業”,反而更強調對觀眾的“約束”:即使是開放麥(也就是允許新人或者新段子試驗效果的演出),主持人都會每場演出之前宣佈一系列行為,比如不允許隨意接話、不允許拍照錄像、不允許隨意帶飲料和食物入場。

有脱口秀演員和我聊過這種奇怪反差,大概的解釋是單口喜劇(脱口秀)距離觀眾更近,來自觀眾的干擾會比較明顯,自然就會對演出秩序提出更多要求。再加上單口喜劇屬於“舶來品”,最早的一批觀眾一定是信息接觸較多、對社會文化話題有一定積累的年輕人,他們自然就會“規矩”很多。

相聲就不一樣了。按照郭德綱在某版《怯拉車》裏的科普,相聲最早期的核心觀眾,就是那些每天只能掙口飯錢的力工、車伕、趕大集的老鄉、挑扁擔的小販。他們倉廩不足,不知禮儀,想掙他們的錢就不能把自己包裝成一個“高姿態的行業”。

也就是説,**“不給觀眾設規矩”一定程度上就是“傳統相聲最大的規矩”。**田海龍很看重這個氣氛,他相信“(相聲)每一場、每一個節目,實際上是台上台下是共同完成的,觀眾羣和演員共同完成的一個節目,它不是一個單獨的節目”。

順着掌門人的思路,哈哈曲藝社的票價很“低廉”,這樣一場演出門票價格在58元-78元之間,幾乎對任何消費羣體都談不上“負擔”,作為橫向對比,北京德雲社小劇場的門票最便宜的60元-200元,算上場租、人力成本、交通成本,基本也停留在“大眾消費”水平。傳統曲藝大方地向所有人敞開懷抱。

與之對應的是超高的口碑。在大麥網上,哈哈曲藝社東門市井店的評分在成都的演出門類裏排名第一,達到9.5分,與北京德雲社小劇場的演出評分對齊。

但壞處也很直觀,比如沒法放到“短視頻裏去傳播”。田海龍研究過出現在短視頻平台上的高贊脱口秀和相聲,他發現“某音上看到比較火的相聲段子,往往就是台上台下在現掛,或者説(演員和觀眾)在交流在溝通,往往不是一個完整的段子,(這種視頻)能火成什麼樣子幾乎是不太可能”。

脱口秀就沒問題,“可以隨時隨地切出一段來聽,因為他在説一個觀點,很快”。

田海龍也不是非要糾結是否能夠登上“短視頻的快車”,可“搭上快車”之後的事讓他很在意,“您看雲鶴九霄他們的微博粉絲都有幾百上千萬,經常看到一條微博底下都有10萬+的評論”“要認清出飯圈,以前飯圈是被工具化、商業化了……但飯圈能讓德雲女孩和流量融進來,當她們認為‘相聲其實是一個很時髦的事’,也不算什麼壞事。”

如果飯圈是年輕人“最主流的情緒表達方式”,那麼讓相聲飯圈化確實能解決一個關鍵問題,“怎麼把成都的年輕人領進來?”

比如整場的演出內容,就能感受到很明顯的“歡迎年輕人光臨”的味道:傳統段子負責開場,有單口相聲《道法無邊》和快板《成都小吃》,後面觀眾玩手機頻率明顯下降的對口相聲時間,就交給原創成分更多的作品,網絡流行語、電競術語、都市傳説等開始頻繁出現,至少部分遊戲梗我沒有完成跟上。

還有兩位年輕演員(一位00後,一位90後)上台表演《文墨人生》的時候,底下有女粉絲起鬨“媽媽來了”,觀眾席鬨堂大笑。有萌新問旁邊的朋友“她們在笑啥”,他的朋友嘬了一口奶茶,“你聽説過‘養成系’和媽媽粉嗎?”

這樣的演出每週七場,外加其他兩個店,一共養活了18個以相聲為生的全職演員,能維持一份“只要努力,養家有餘”的收入。一名月均演出25場的年輕演員跟我進一步地形容了一個收入狀況,大概是“還完房貸車貸,還是能剩下一部分用來生活”。

如果他們沒有在謙虛,那麼在成都當相聲演員確實是年輕人的一個不錯的職業選擇。

**但內容上取悦年輕人不是純粹的營收策略,任何一個行業想要健康的生存下去,都必須要有足夠的年輕人來從業。**文化上屬於西南官話區的成都,讓這件事變得更加“不容有失”,田海龍幾乎給年輕人開了所有能開的綠燈。

我因為提前赴約,趕在下午場演出開始之前到了茶館,幸運地趕上了田海龍的教學時間,一個短髮女孩站在舞台後,正跟着台上的演員一起念着貫口。這是田海龍的徒弟。

田海龍帶徒弟不收學費,他的想法是通過“免費教學”可以讓更多對相聲有興趣的人有機會入門,多一個人就幫相聲產業多一條發展渠道。

個人行為放大到團隊層面,成都哈哈曲藝社就成立了一個名為“丁氏曲藝義校”的公益機構(我姑且是這麼理解的),批量幫助年輕人入行——名字裏的丁氏就取自師父丁寶祥先生,代表着對於恩師和相聲行當全方位的師承;義校則象徵着免費教學的模式,師承自丁寶祥先生的堅持,當年怹老人家收徒從來沒有錢,社長田海龍、前副社長李陽作為親傳弟子,自認也應該無償傳道授業。

教學內容是相對傳統的一面,即使是免費教學。如同田海龍當年一樣,學員們也要從基本的發聲、發音、氣息訓練開始,然後是貫口、綱口小段練習,上台表演都是極後期的事。田海龍認為這種教學策略也是一個篩選過程:大多數情況下,學到綱口小段,學員的天賦就基本能展現出來了,能不能成相聲演員,短時間就能判斷出來。

但總的來説仍然對年輕人很友好,因為他們堅持的選材標準則講究一個相聲老話“三年學徒半年效力”——學員三年不是都在練基本功,更重要的是耳濡目染,因人施教,傳承一些難以量化的藝術心法——概括起來就是選人看兩條,第一是熱愛,第二才是天賦。

田海龍對他的年輕團隊相當自信。早在2010年,田海龍就帶領團隊接受過《華西都市報》的採訪,記者把“超越郭德綱”幾個字放進了標題裏,顯得氣勢洶洶。而那個時候社團沒有固定開會的場所,丁寶祥老爺子還在川大的草坪上給他們上課,樸素又充滿了野心。

其實如何“安頓好”已經入行了的年輕人更加棘手。

商業化運營的相聲社團説白了就是一家企業,相聲演員是企業員工,“師承”翻譯成大白話就是現代企業中的“人力資源管理”——一份來自《中青校媒》的調研報告顯示,2021屆高校畢業生的期望薪酬已經達到了7443元;還有一些被廣泛引用的數據,2021年“教資”“考公”“考研”人數都創下了新高——大的氛圍是,這屆年輕人對於“就業出路”的焦慮意識可能超越了過去的任何一代。

所以曲藝社規模越大,就越需要班主回答一個很現實的問題:相聲演員的成長路徑是什麼?相聲能夠提供給這羣年輕人有保障、有價值認同、有上升空間的正常職場環境嗎?

我覺得田海龍反覆思考過答案。因為我試着用新聞資訊裏的線索去拼湊哈哈曲藝社最近幾年的發展軌跡,發現他們不斷在“傳統曲藝社”和“現代企業”裏左右搖擺。

比如他們完整地保留着“師徒制度”。田海龍在自己的一篇標題為《師徒新意》的文章裏旗幟鮮明地提出“(相聲傳承)要肯定師徒制意義,(如果)沒有師徒名分,(僅僅是)把教學蜕變為純經濟關係,肯定不利於曲藝這種需要長期學習的藝術傳承發展”。

但他們也在試圖淡化“師傅可以決定徒弟的命運”的“人身依附式師徒關係”,強調尊師重道。哈哈曲藝社的拜師儀式取消了磕頭等舊流程,改成獻花來表達情義,徒弟們面向自己的老師和前輩鞠躬,背景的大海報上印着從祖師爺“窮不怕”到田海龍之間的傳承關係,未來會多一個破折號,8代人變成9代人。

引流方式也有兩條路。疫情之前的哈哈曲藝社很有“心連心藝術團”的氣質,田海龍會帶着他的隊員定期到校園裏進行普及講座、免費教學和專場演出,平均下來每學期大概會選擇5-6所大中專院校。

從結果上來看成績斐然。如今社團的中流砥柱,90後相聲演員周元甲,就是在失戀又失業的人生低谷中,在網上搜到了田海龍免費教學的消息入的行。練習兩年後獲得了登台機會,決定成為一名全職演員。

我問他“如何看待新時代下的師承關係”,他很開心,表示新時代的師徒之間其樂融融、共同進步,這種感覺讓他很受鼓舞。

不知道是不是正相關,成都當地大學裏的相聲社也蓬勃發展,熱度甚至高於高校裏的脱口秀社團,四川大學笑笑相聲社、電子科技大學爭鳴相聲社、成都航院哈哈曲藝社、四川傳媒第一班相聲社、四川電影電視學院哈哈曲藝社等都保持着活躍狀態。哈哈曲藝社對口支援的是川音的“文韻曲藝社”和川師的”沉香社”,擔任的是藝術指導的角色,社員會不定時過去演出。作為“資源置換”,目前有一位川音的學生會不定時到哈哈曲藝社兼職演出。

田海龍的師弟,哈哈曲藝社前副社長李陽則走了另一條路子。在成都,李陽的名氣應該比田海龍要大,因為他有自己的廠牌叫做“匕陽秀”,那是一檔每天在黃金時間段(每天17:30到18:30分的下班高峯期)播放的電台節目。本土新媒體很樂意介紹這檔節目,有人説它是“成都娛樂新名片”,有人説它“完美詮釋了什麼叫牙尖(注:牙尖,可以理解為陰陽怪氣和犀利的結合體,據説是最能代表成都人氣質的一個詞)”。

而《匕陽秀》已經不太像相聲,更像“漫才”。聲線有些“尖酸”的李陽主要負責在裏面模仿成都本地的老姆姆(注:四川方言,老太太)、戀愛中的女人、結了婚的男人,把口音和性格上的特點放大到誇張的程度,聲線相對沉穩的搭檔盧匕在旁邊負責搭腔吐槽,節奏很快,用虎撲步行街裏的流行詞堪稱“窒息攻防”。

他們還喜歡配上衣濕樂隊、拓山流等本地音樂人的實驗性民謠、混音Remix,魔性的音樂包圍下,整個節目籠罩着一層“嘻哈光環”——押着韻地冒犯你,看上去好像是在談論嚴肅話題,實際上是在過癮——可能李陽也覺得不好定義這種風格,在商業文案裏“匕陽秀”一律被定義為“西南散口”,看起來像“散打”和“脱口秀”的合體。

後來拓山流也乾脆加入了“匕陽秀”,和李陽合作做了很多方言音樂。分別取名為《摩的走不走》《老姆姆》《顫花》《呲皮》《街娃》《菜花蛇》。其中《顫花》的熱度最高,有個叫“很小陽”的網友留言説“東北人表示愛成都一萬年”,“SFGYANG”留言説“成都人表示聽起了一身雞皮疙瘩,安逸,就是這種感覺”。

(兩人早期合作的錄像)

田海龍給了他師弟很高的評價。在他的眼裏,李陽有一個非常獨特的先天優勢:他是三線子弟。就像他們的師父丁寶祥那樣,雖然生活在四川,但自己生活的小圈子更像是北方,這讓他有機會同時站在主觀和客觀的角度來觀察成都人,然後擁有了非常強的差異敏感性。

“比如我們都會説成都男人好面子,但你怎麼能精準地用三句話來概括這個場景?”田海龍舉了個例子,“李陽就能。”

數據層面也能説明師兄弟之間的區別。李陽顯得很能適應新媒體,在田海龍斷言不適合相聲的短視頻平台上,“匕陽秀”有30多萬粉絲,最火的一條叫做“吃火鍋聽的歌”,點贊量高達83.5萬,完全算得上火“出圈”了,而“出圈”對於文化產業發展的重要性不言而喻。

可能誰也沒法判斷李陽和田海龍的路子誰更適合成為一個遠離行業中心的創業項目底子,因為雙方都能找得到“差評”。

知乎上可以搜到一條發佈於2018年的提問,有人問田海龍和李陽是不是“裂穴”了(注:相聲術語,可以理解為拆對、散夥),一個匿名用户給出了肯定的回答,表示兩人在社團改革上出現了隔閡,一個選擇更多撲在電視台節目上,另一個專心於業務場,已經不再是合作關係。

兩個人的短視頻賬號認證信息也很難再被歸類到同一個tag裏。“海龍龍門陣”把“相聲演員”放在了自我介紹的第一個title,“匕陽秀”的認證寫的是“抖音音樂人”,很難想象他們藍圖裏的“受眾”會是同一批年輕人。

另一方面,自從“交大博士夫婦”走紅以後,高校相聲社團的輿論風評一直不高,我在網上搜到一篇相關的評論,一位以“朋克”作為標籤的知乎er發表了自己的看法,“浪費時間”、“逐漸吃喝玩樂”、“無法真正進入相聲市場”,最後得出結論——“好好學習,儘早規劃未來,比説相聲強”。

相比起展望未來,田海龍覺得相聲其實連過去都沒有做好,沒有適應新的傳播環境,也沒跟上新的人才環境。“原來中國最牛的天團是什麼?叫中央廣播説唱團,誰也幹不過他,他是最牛的,因為大家聽廣播……結果它還沒有來得及的適應電視時代呢,網絡時代就來了。”

(丁寶祥老先生早年間會給弟子演出把場)

“給過去補課”才是相聲產業目前最重要的主題。田海龍的師爺楊紫陽就是相聲“補課”的先行者,參考京劇社團的經驗搞科班制,先後於1977年、1979年在成都市勞動人民文化宮和成都市羣眾藝術館舉辦相聲藝術培訓班,並請來王永梭、牛德增等相聲前輩授課,後來又把科班開到了縣城裏,培養了專業、業餘相聲演員數十人。

田海龍很感慨:“我現在辦這種(相聲培訓),就不能像以前那樣是學了大家就有工作對吧?今天我們説學一門技術,(人們更關心)有沒有證,能不能評級,對吧?我們在想辦法解決這個問題。”

最新的報道里呼應了他的煩惱。根據教育部發布的通告,今年起“曲藝”作為大類正式被列入《普通高等專科學校本科專業目錄》,中央戲劇學院和遼寧科技大學成為首批招收曲藝本科專業的學校,據稱這是中國曲協十多年的努力結果,有人認為這能“將一些江湖規矩系統化制度化,避免因為口口相傳而缺失教材或者沒有統一教學標準的現象”。

而在這之前,高校裏的“相聲開班”更像是相聲大腕兒們的明星光環產物,比如培養出賈玲的“中戲相聲大專班”,就是由馮鞏牽頭成立的。

哈哈曲藝社面前的蛋糕究竟有多大,也是值得關注的一個問題,資本不會無理由地為某個人的傳承或者情懷買單,哪怕這個人是郭德綱。

我搜了搜近幾年演出市場的相關數據,覺得成都確實可以成為田海龍的“底牌”。比如大麥網就在2018年對成都戲劇演出市場的統計,當年成都的戲劇票房規模就超過5600萬,增速達到了74%,僅次於北京、上海、杭州位列全國第四。

其中還特別提到了女性觀眾是男性觀眾的2倍多,相較於全國戲劇演出市場,成都地區女性觀眾的主導地位排名全國排名第一,超出平均水平近10個百分點。也就是説,成都理論上應該比其他城市更容易擁有自己的“德雲女孩”。

這種市場樂觀情緒也持續到了疫情之後。在2021年3月《成都日報》的一篇報道里,記者使用了“成都演出市場強勢復甦”作為標題。

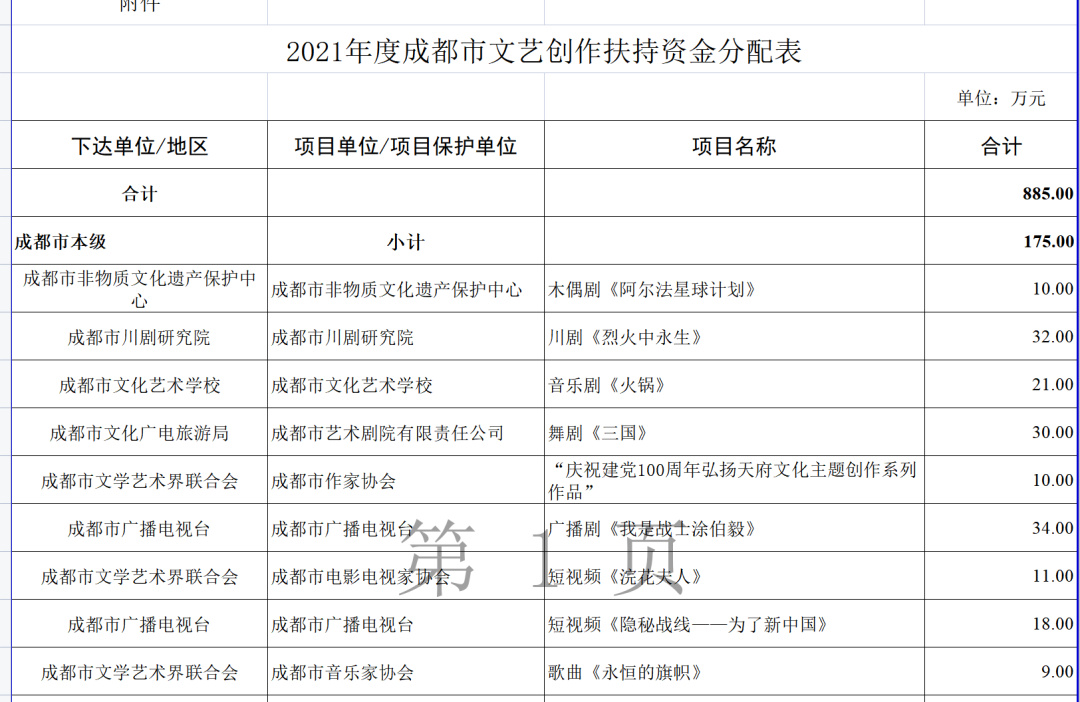

市場之外的環境也很友好,無論是四川省還是成都市都有關於“文藝創作”“傳統曲藝”的扶持政策,並且投入不菲。比如在成都市財政局公佈的《2021年成都市市級文藝創作扶持資金分配表》就列出了超過30項擬幫扶的“文藝創作”,包含電影、短視頻、散文集、川劇、木偶劇、舞劇等藝術形式,資金多在20-40萬的區間內。這是個從2011年就開始執行的老項目。

扶持也包括直接採買,“購買戲曲演出服務(含購買民營戲曲院團演出服務)”已經被納入了《四川省政府向社會力量購買公共文化服務指導性目錄》。在成都旅遊廳聯合省體育局、省文物局、省財政廳共同印發的《關於實施政府向社會力量購買公共文化服務示範項目工作的通知》中,將面向民辦演藝機構等7類重點團體購買公共文化服務,被確定為示範項目的,將由省級財政給予20至200萬元的經費補助。

消費者也能吃到“環境紅利”。2018年成都市宣佈了一項“天府戲劇節”惠民項目,政府將投入490餘萬元,讓市民可以2折(每張票最高減80元)的價格購買演出門票。

田海龍是發自肺腑地認為“成都的消費者很可愛”。除了那個穿西服去打麻將的大爺,他又給我講了另外一個故事。

那是2016年某晚坐在順風車回家的路上,司機在成都體育館附近接上了一位戴着應援帽、拿着應援條幅的姑娘。田海龍知道那天是BigBang的演唱會,也大概瞭解過K-POP圈的狂熱程度,於是忍不住好奇地問“票很難搶吧,你買的多少錢門票?”

“1980。”

田海龍忍住沒搭下茬,但司機沒忍住。幾分鐘之後司機問這位姑娘“每個月能掙多少錢”,姑娘回答“一個月扣完了2000多塊”。

“(我)完全不理解,但很羨慕在那種環境下長大。她至少是快樂的,她沒有負擔。人之所以不敢花錢,是因為有危機感的,她應該沒有危機感吧?也可以説是因為這裏天府之國是吧?我們能吃飽喝足,這是幾千年來形成的性格,扔下去就能長,我們那邊是養不成這種性格。所以説我覺得太好了……山東人做不到,山東人是絕對做不到。也不是山東人,可能現在年輕人逐漸能做到的,但我們老一代那些人不可能的。”

一連串小故事壘起來,攢出了他在成都做相聲的信心,“這片土地,這片土壤,對文化的滋養太舒服了。”