第一代中國民工面臨“退場”,他們是誰?【軒講】_風聞

real谷智轩-观察者网原创视频栏目-2022-03-26 15:46

大家好,我是在觀網陪你看社會的谷智軒。最近有媒體報道,上海、天津等多地,紛紛出台規定,規範建築施工企業用工年齡管理,限制或禁止超齡農民工,從事施工行業。這些舉措,一方面是為老齡農民工的安全與健康着想;但另一方面,也提醒了我們:隨着中國逐步進入老齡化社會,最早進城的一代農民工,已經無力再扛起城市建設的擔子。本期《軒講》就來談談,已經老去的第一代中國農民工,他們到底是怎樣一羣人?

“農民工”是一個我國獨有的現象。正常來説,在資本主義工業化的過程中,農民等小生產者,會逐漸失去生產資料、生活資料,不得不進入城市,進入工廠,最終成為無產階級。如果一個農民,離開農村,進入城市打工,那他就已經是一個工人了。但在我國,受到户籍制度等限制,有相當大一羣農民,即使是進城工作以後、職業已經與工人無異,但在身份上,卻依舊是農民,也無法享受與城市居民同等的住房、子女教育,以及醫療方面的保障,成了一個個介於“農民”與“工人”之間的存在。

計劃經濟時期,我國實行嚴格的户籍管理制度,限制農村人口流向城市。農民進城辦事,需要憑介紹信才能住店。農民不能隨意到城市工作、也不可以在城市裏隨意走動。改革開放後,珠三角地區,率先開始承接外資的產業轉移,發展了一大批勞動密集型產業,對勞動力的需求大增。而與此同時,農村施行了“包產到户”的改革。“人多地少”是我國的基本國情,“包產到户”和農機的普及,瞬間釋放了大量剩餘勞動力。一邊是需要大量產業工人的城市,另一邊是存在海量剩餘勞動力的農村。在城市“拉力”和農村“推力”的共同作用下,我國的東南沿海地區,又出現了農村勞動力向城市轉移的現象。

1984年,中央一號文件提出,允許農民自籌資金、自理口糧,進入城市務工經商,在政策上,為農民進城開創了條件。此後,每年都有近2000萬農民,離開農村進入城市,尋找工作。社科院的張雨林教授,最早注意到了這批進城務工的農民羣體,在同一年提出了“農民工”的概念。自此,“農民工”羣體,正式登上了中國歷史的舞台,開始受到廣泛關注。1992年,因農業主產品全國性積壓,導致財政對庫存的補貼壓力過大,國家決定取消糧票。糧票取消後,一號文件中的“自理口糧”,也變得不再困難。農民只要進城,有錢掙,就不愁沒飯吃。於是,全國出現了規模龐大的“民工潮”。1990年,全國共有2000萬農民進城;1992年,這一數字變成了4000萬;到了1994年,又變成了6000萬。

這一時期,我國剛剛開始啓動國有企業改革,城市出現了大量的下崗工人,並沒有做好應對“民工潮”的準備。城市的環境衞生、交通運輸和社會治安,都受到了巨大的衝擊。各種犯罪新聞見諸報端,社會開始擔心,農民工的流動,會對城市生活造成負面衝擊。1994年有一份統計材料顯示,大約70%的新增刑事犯罪,都來自流動人口犯罪。

學者温鐵軍曾回憶,面對90年代農民工大規模流動的事實,國家已經開始推動改革户籍制度,在政策討論中提出不搞身份限制。到1994年,公安部户籍制度改革文件的草稿中,已經提出了按照職業和居住地,來建立户籍管理制度。但在徵求各部委和各地意見的時候,遇到了許多現實的阻力,導致改革不得不擱置。

面對氣勢洶湧的“民工潮”,和其造成的負面影響,政府不得不做出回應,在政策上大轉彎,反過來出台政策,限制農村勞動力的大規模跨區域流動。1994年,勞動部頒發了《農村勞動力跨省流動就業暫行規定》。1995年,國務院轉發了《關於加強流動人口就業證和暫住證制度》。各大城市開始陸續出台規定,通過數量、證件、管理、審批和工種限制,提高農民工進入城市的門檻。比如,北京從1995年開始,把外來農民工從事的行業和工種,分別限制在13和206個,大多是城市居民不願乾的、苦、累、髒、險的崗位。農民工要是從事“不屬於他們的活”,被抓到了就要罰款。直到2000年,七部委聯合頒佈通知,加上社會輿論的壓力,北京才取消了這些不合理的限制。

農民工在城裏,只有“暫住權”,需要辦理“暫住證”才能進城。比如,北京的“暫住證”,就分為ABC三個等級,普通農民工只能辦理C級,一年續簽一次;而有頭有臉的“農民企業家”,能辦理A級暫住證,五年有效,也被稱作“綠卡”。而在實踐中,農民工除了“暫住證”以外,還被要求辦理“就業證”、“務工證”、“流動人員婚育證明”等一系列證件。90年代有個詞,叫作“查三證”,就是説警察會隨時檢查進城農民工的身份證、暫住證和務工證等證明。如果拿不出來,就會被當作“盲目流動”,遭到強制收容以及遣返。

“三證”往往收費不菲,當時在北京,辦齊三證,每年要交450元,相當於農民工一個月的工錢。而在廣州,辦理“三證”要交“四費”,每個月30-40元。光這“辦證費”,每年就給地方政府帶來數十億的財政收入。 2000年,廣州強制收容了“三無農民工”11萬人,上海收容了39萬人。出生於河北農村的演員王寶強曾經回憶過,他剛去北京的時候,有很多羣眾演員,因為沒暫住證,被“強制收容”,送到了昌平和房山去挖沙子。當時有政協委員明説了:農民工有“兩怕”,一怕拖欠工資,二怕收容遣送。

由於僅憑外觀,難以分辨市民和農民工,所以“收容制度”,偶爾也會波及到有城市户口的市民身上。2003年,廣州有個名叫孫志剛的大學畢業生,有城市户口,也有正經工作,但因為看上去像農民工,並且沒有隨身攜帶證件,遭到了“強制收容”,在收容所裏被毆打致死,引發了全社會的廣泛關注。同年,國務院頒佈《關於做好農民進城務工就業管理和服務工作的通知》,提出要取消針對農民工的歧視性政策,以及不合理的規定;隨後,又出台了《城市生活無着落的流浪乞討人員救助管理辦法》,叫停了對進城農民工的強制收容遣送制度。

2003年10月,時任國務院總理在三峽考察時,農婦熊德明向他舉報,有包工頭惡意欠薪。在總理的過問下,熊德明的丈夫,當晚就順利拿到了被拖欠一年之久的工資。總理親自為農民工討薪一事,引發了全國對農民工欠薪問題的關注。2004年,中央一號文件,首次將農民工表述為“產業工人的重要組成部分”,開展維護農民工權益和改善就業環境的專項工作。2006年,國務院頒發《關於解決農民工問題的若干意見》,系統提出關於農民工工資、社會保障、維權機制等方面的政策措施。 2007年,我國加快了勞動保障立法工作,頒佈了《勞動合同法》、《就業促進法》、《勞動爭議調解仲裁法》和《社會保險法》,為包括農民工在內的所有勞動者,提供了國家法律制度層面的權益保障。

但是,法律的出台遠非終點,而是起點。法律如果得不到有效的落實,就無法真正保障勞動者的合法權益。2008年金融危機爆發後,大量企業開始靈活用工,採取了勞務派遣、臨時工等方式降低成本,規避《勞動合同法》的相關規定。華中師範大學社會學院副院長鄭廣懷教授,調查過珠三角地區勞動法的執行情況,結果發現:勞動法並沒有有效保護多數農民工的勞動權益。

比如説,1994年的《勞動法》第十六條,就明確規定,建立勞動關係應當訂立勞動合同;2007年的《勞動合同法》又規定,建立勞動關係,應當訂立書面勞動合同。然而,國家統計局的《農民工監測報告》顯示,直到2014年,也就是《勞動法》頒佈的第20年、《勞動合同法》頒佈的第7年,農民工當中,依然有62%的人,沒有勞動合同,73.8%沒有工傷保險,82.4%沒有醫療保險。

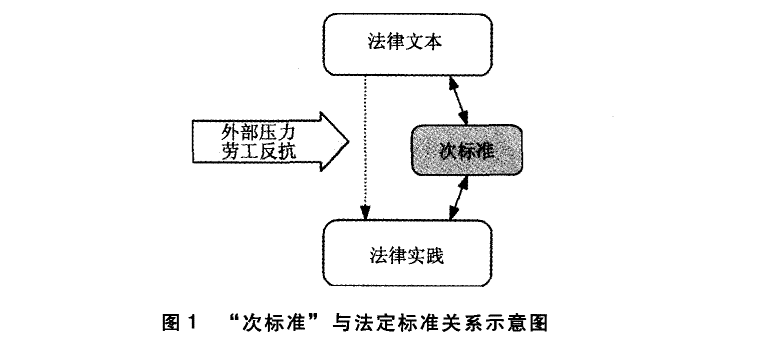

鄭廣懷教授因此提出了一個“次標準”的概念,認為法律的文本與法律的實踐,是長期不一致的。就業市場上“資強勞弱”的地位對比,並沒有因勞動法而改變。有許多勞動法規定的權利,在實際行使時,會遇到重重阻礙;而許多明顯違反勞動法的行為,實際上長期得不到懲罰,甚至是被默許。資方、勞動者與地方政府間,形成了一個彼此心照不宣、基於默契而共同遵守的“次標準”。“次標準”通常低於法定的勞動標準,讓勞動法實際的執行效果大打折扣。比如工傷保險實際上被打了個“五折”,病假工資被打了個“三折”,而周工作時間的限制基本不執行。“次標準”的存在,使得資本可以確信,即使保護勞動者權利的法律被頒佈了,也難以執行。在更多時候,資本不是阻撓立法的過程,而是着力在執法的實踐中,塑造出限制勞動法執行的“次標準”。在資本、勞動者與地方政府的動態博弈中,勞動者往往是被“出局”的一方。

其實,中央已經多次發文,要求保障農民工權益、改善農民工就業環境,要求勞動力輸入地政府,取消對農民進城就業的不合理限制。解決“農民工”的問題,是改變“三農”困境、提高農民羣體收入、縮小城鄉差距的關鍵。從長遠來看,農民工待遇的改善是有目共睹的。但其中的一些要求,經常被流入地政府有選擇性地執行,這也在相當程度上,阻礙了農村勞動力流動政策的變遷,讓農民工難以在醫療、子女教育等方面,平等地享受公共資源。

就拿教育來説,由於義務教育的經費,主要由地方政府承擔,所以儘管中央多次強調,人口流入地政府,要承擔隨遷子女教育的責任。但落實到具體實踐上,不少地方政府,還是會採取本市户籍兒童優先入學的政策,限制農民工子女進入城市的公立學校讀書,比如要求農民工父母提供社保證明、工作證明、接種[zhòng]證明、居住證明等等。由於入學難,很多農民工父母,只能送子女到農民工子弟學校就讀。這些學校多由私人創辦,租用民房或廢棄的廠房,教師水平也不高,與城市的公立學校根本沒法比。

復旦大學國際關係與公共事務學院副院長熊易寒教授就發現,在公立中學就讀的農民工子女,存在“天花板效應”。他們在初一、初二的學習成績,並不比本市户籍的學生差,然而到了初三,成績卻迅速滑落。由於存在種種門檻,農民工子女難以在上海蔘加中考,只能被分流去讀中職。而回到原籍中考,又難以適應教材體系和學習環境的變化,就像有一層隱形的天花板,在阻擋着他們上升。他們由於對未來感到悲觀,而自暴自棄,放棄了學業上的努力,成績一落千丈。

而另一些農民工家長,則選擇將子女送回老家縣城的學校接受教育,成為留守兒童。有學者估算,北上廣深四個最發達的特大城市,“貢獻”了全國五分之一的留守兒童。不少農民工子女,從小學開始,就在學校裏寄宿。他們在家裏,和爺爺奶奶一起生活,與父母缺少交流,只是偶爾收到父母從沿海城市寄來的生活費。由於在學習過程中缺少家庭的幫助,很多留守兒童,都成了其他孩子眼裏“吊兒郎當混日子”的人,被學習好的學生討厭。最終,又在中考的時候被分流,進入了中職。其實,農村學生,並不是生下來就不會讀書,也不是天性裏就喜歡“混日子”,只不過他們身上揹負的劣勢,實在是太多了。如果給他們公平受教育的機會,人家一樣能考上好大學。

而這些農民工子女長大以後,就成了“新生代農民工”。“新生代農民工”的説法,起源於21世紀初,並在2010年的中央一號文件中,首次被官方使用。在“撤點並校”之後,大量的農村,已經沒有中小學了。很多“新生代農民工”,從小學開始,就要麼在縣城或中心鎮上的學校寄宿,要麼在父母打工的城市借讀。目前,我國有6500萬農民工,年齡在30歲以下,他們是“無土”的一代,其中的很多人,和城市户籍的孩子一起讀書、長大,已經跟城裏的孩子沒什麼區別了,他們名下多數沒有分到土地,也很少有人掌握種地的技能和經驗,有的甚至不知道自己家裏有幾畝地。他們融入不進城市,也註定退不回鄉村。由於沒有平等受教育的機會,很多人在成長的過程中,被中考分流,成為廉價勞動力,最終走上了與父母相似的人生軌跡。

過去40年,依靠廉價勞動力持續不斷的供應,中國創造了奇蹟般的經濟騰飛。資本是逐利的,總是通過壓低勞動力的成本,來獲取最大化的利潤。然而,在追求利益最大化的路上,資本總是會碰到一個絕對的底線,那就是勞動力再生產的基本費用。工人是家裏的頂樑柱,需要養活自己、組建家庭、撫育後代。僱主支付的工資裏,必須包含這些最基本的費用。然而,農民工這一制度設計,通過把農民工子女教育、養老等——這些勞動力再生產中的一大部分責任,丟到農村去,使得資本可以進一步壓低勞動力的成本,滿足利潤最大化的需要。老弱婦孺被留在農村,只需要青壯年勞動力進入城市,製造了數以千萬計的留守老人與兒童。説白了,這也是一種“工農剪刀差”,進城農民的待遇和收入被壓低,為我國吸引投資和經濟騰飛,做出了巨大的貢獻與犧牲。

今年是2022年,距離第一代農民工開始進城,已經快40年了。當年二十來歲的青壯年勞動力,如今,也差不多都五六十歲了。根據國家統計局2020年的《農民工監測報告》,目前,我國已經有7500萬農民工,年齡在50歲以上。整個農民工羣體,平均年齡41.4歲,已經突破了40歲關口。他們,正在慢慢老去。當老一代農民工累死累活,想在城市安家落户時,許多地方政府,只希望他們融入工廠流水線,成為廉價勞動力,卻不希望他們真正融入當地社會,沒有做出有利於農民工的政策選擇,錯過了最佳的時間窗口。

高齡農民工面臨的困境,是過去城鄉二元分割的體製造成的。社會保障,長期向城鎮居民傾斜,而農民離開了土地,脱離了家庭與親友的互助,又被排斥於城鄉社保之外。城鎮職工養老保險養老金連漲17年,是一大惠民的好政策。但對高齡農民工來説,工作不穩定、社保續繳困難且不及時,導致他們難以在年老後,維持養老的高額開銷。農村新型養老保險的繳費年齡條件,是“男性16至60週歲;女性16至55週歲”,繳費年限十五年。大部分高齡農民工,已經超過了要求的基本年齡,每個月只能領取一百來塊的基礎養老金,滿足不了生活的需求。另一方面,農村醫療保險,報銷門檻相對較高、程序複雜、報銷條件限制嚴格,這也讓高齡農民工,難以真正享受到政策的好處。我們應該儘快打破這種不平等的城鄉二元體制,改革户籍制度,消除進城農民工與城市居民,在社會保障權利和福利待遇方面的身份差別。農民工為地方經濟社會發展,吃了很多苦,付出了巨大的代價。既然地方政府為了安全着想,將他們從工地清退,那就應該承擔起對高齡農民工的救助責任。不能因為他們老了,幹不動了,就把他們趕回農村去,還必須確保他們離開工地後,不會老無所依,有一個有尊嚴的晚年。

節目最後,又到了大家喜聞樂見的吟唱環節了:觀察者網是一家獨立而負責任的新聞網站,你們的肯定是我們前進路上最大的動力,很高興可以與大家在新聞戰線上並肩作戰,現在加入或者續費觀察員,使用我的邀請碼007可立減十元,另外大家一直想要的觀網定製徽章安排上了,一套五枚,限量2000份,全國包郵,領完即止,大家趕緊行動吧。

好了,以上就是本期《軒講》的全部內容,節目的文字版,我會放在我的公眾號@real谷智軒,歡迎大家關注,我們下期再見!