安徽,還是晚了一步_風聞

樱木花道001-2022-03-28 15:12

轉自公眾號江南製造總局。

“撤縣設區”被叫停,誰家歡喜誰家哭

作者 | 賴鎮桃 南風窗長三角研究院研究員

如果你與一位“85後”吳江人打交道,他在介紹時可能會對自己的出生成長地加以調侃:“生在吳江縣,長在吳江市,活在吳江區。”

魔幻的個人敍事,實則對應縣城的區劃演變。上世紀90年代中後期及世紀之交,撤縣設市大潮下,一些經濟實力較強的縣升級變成了縣級市。十幾年後,“撤縣設區”風靡,縣級市又改為區,被納入到中心城市麾下。

“撤縣設區”轟轟烈烈走過十年曆程後,再次迎來“大轉向”時刻。

繼2021年國家發改委明確提出“慎重撤縣設區”後,今年3月全國“兩會”上,政府工作報告明確提出**“嚴控撤縣建市設區”。**

從“慎重”到“嚴控”,一詞之變,意味萬千。

作為中國經濟最活躍的地區,江浙的一些縣市在過去30年間,成為“撤縣設市”、“撤縣設區”的先行者。

那麼,在當前國內中西部眾多縣市翹首以待,希望能夠成為下一個“撤縣設區”受益者時,國家為何態度異常堅決地暫緩這波“撤縣設區”潮呢?

如今回首“探路者”長三角區域的一些區縣變更的案例,可能有助於解開人們心目中的一些疑惑或謎團。可謂,一把辛酸淚,誰解其中味。

一 何以踩剎車?

改革開放以來,國內經歷了兩輪撤縣設市(區)的浪潮。

第一波肇始於上世紀90年代,於2000-2003年間臻於高潮。前者如蘇州吳江,於1992年撤縣設市;後者如杭州蕭山、餘杭,南京江寧、浦口,無錫錫山,鎮江丹徒,則是撤縣併入市區。

第二波高潮在2016年前後,隨着國家進一步推動省直管縣財政改革,削弱了地級市的財權。為了避免“錢袋子”外流,地級市又有了“撤縣並區”的衝動。

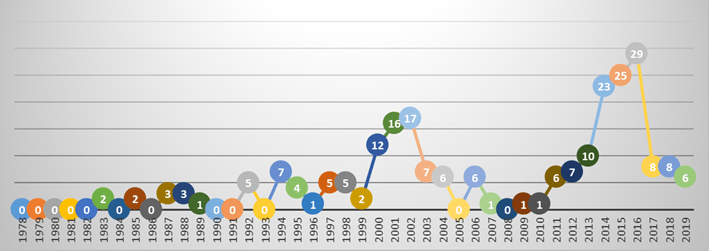

1978-2019年間全國撤縣設區的數量變化 來源:搜狐城市

然而,兩輪撤縣設區的爆發式增長,也帶來了假性城市化——產業結構仍然以第一、第二產業為主,與城市化高度相關的第三產業並未培育起來,農民只是換了户口本,基礎服務、公共服務還遠未跟上。

甚至是一些遠離城區的縣,也被吸納收編,造成中心難以輻射、畸形的城市空間結構。

2013年,南京撤銷高淳縣、溧水縣,相應設區,進入全域無縣時代。但高淳的城區中心,距離南京市中心直線距離達到80公里,中間還隔着隔壁省的馬鞍山博望區。南京主城和郊區高淳在規劃、產業、人口上的融合還有相當距離要跨越。

“一些地方政府,事實上形成了一種基於撤縣設區的‘錦標賽’。由此帶來的假性城鎮化,特別是行政資源、財政資源的浪費,正在逐步消解撤縣設區所帶來的正向收益。”深圳大學中國市域社會治理現代化研究基地執行主任陳科霖向南風窗記者表示。

這,正有可能是近期國家踩下撤縣設區“剎車”的原因。

南京高淳固城河雪後

一些中西部的縣城翹首以待,希望能夠“傍上大款”,成為某個市的區。然而,發達地區的不少縣城則談撤縣設市色變,深層的顧慮則在於:一旦成為市轄區後,縣域經濟的活力將難以存繼。

服從市域整體規劃,意味着大項目,用地指標,優質教育、醫療資源可能流向中心城區。

財權上交市級政府,最後留給區內的收入反而落得捉襟見肘。過往有相當比例的財政留存可調配城建工商,以更大力度的政策優惠、基礎配套招引企業和人才,一旦撤縣設區,這一比較優勢或將不復存在。

審批權和經濟管理權上交,企業、市民需要行政審批或服務時,原本只要縣裏蓋個章,現在卻要往數十公公里外的市中心跑,“原來一天能辦兩件事,以後可能一件事都辦不了。”知道所在縣準備撤縣設區的浙江企業家,曾這樣向《南方週末》記者訴苦。

**“權限太小,套進這個籠子,就沒法發展了。”**2012年,往日雄霸全國百強縣前三的吳江撤市設區時,一位當地幹部接受《瞭望東方週刊》採訪時,也表露出同樣顧慮。

2010年前後,蘇州城建進入“太湖時代”,分吳江(市)、吳中(區0)兩大片區,共同推進濱湖新城項目。到2012年10月,吳江濱湖新城11個總部項目18幢大樓同時開工,吳中的濱湖新城就還停留在鋪設基礎設施上,“不是他們(吳中)不想做,是他們沒錢沒活力。”該名吳江干部這樣認為。縣級市與市轄區之別,可見一斑。

而蘇州當年為了爭取吳江併入市區,進行了持久的談判拉鋸。最後,蘇州市政府確定了“五年五不變”的原則——即保持原縣級市事權不變、保持經濟管理權限不變、區劃的完整性不變、優惠政策不變、保持機構及福利待遇不變,才得以順利啓動吳江撤縣並區的進程。

2001年,蕭山撤市變區前,為維持本地居民的福利和公共服務,也力爭保持獨立的財政支配權,最近幾年才開始逐步融入杭州主城。

經濟數據也騙不得人。江蘇泰州下轄的一個經濟強縣姜堰,早些年也經歷過撤縣設區。如今的姜堰看着標兵漸遠,無疑是焦慮的。

2011年,姜堰併入泰州城區前夕,全年GDP364.08億元,同屬泰州下轄的興化市為459.46億元,南通的海安縣為429.52億元。這三個縣城相差不過數十億。

“撤縣並區”後,到了2021年,已成為市轄區的姜堰,GDP為781.51億元,興化市首次破千億,達到1020.94億元,升級為縣級市的海安生產總值更達到1343.09億元。姜堰已與曾經的兄弟縣,在經濟總量差距上拉開到數百億元。

泰州市各區縣2021年全年GDP及增長情況

再看全國百強縣榜,前十強縣中,自主權更大的縣級市居其九,可見“強縣神話”的鑄造,和底層的開放、活力密切相關。

二 難抑的撤縣設區衝動

當然,現實也不乏撤縣設區後逆襲翻盤的案例。

2013年,同高淳一起被併入南京市區版圖的,還有號稱“南京後花園”的溧水。實際上,“後花園”不過是對曾經的小縣城的美稱,但併入南京後,即使是“抱來的孩子”,主城也大方給支持“拉扯”大。

要致富,先修路。在時任南京主官的推動下,S9、S7兩條城軌開到溧水,小縣城轉眼變成雙地鐵新區,還有新開通的246省道串聯南京主城與溧水。

高校不夠,主城來湊。南京第三個大學城正位於溧水石湫,南京農業大學、南京林業大學先後在這裏落地新校區。

溧水大學城

**產業結構也實現了提檔升級。**背靠江寧區和祿口機場,順勢協同作戰,從以農為本轉向新能源汽車、臨空產業兩大千億級產業。

2010年,溧水的經濟體量僅為鄰縣溧陽的57.4%,但到了去年,兩者間的差距已經大大縮小,溧水的體量相當於溧陽的79.36%,接近八成。

可見,撤縣設區的成效功過,核心還在於“小馬拉大車,還是大馬拉小車”。如若中心城區對所轄縣域沒有強大號召力,不論撤縣設區的推進過程,還是納入城區後的輻射帶動,多少都顯出有心無力。

然而,對地級市來説,撤縣設區的慾望總是永恆且難以抑制的,這在強中心或者強縣域的境況下都適用。

杭州撤臨安市設臨安區,將臨安從郊區變為主城區,杭州整個市區面積增加70%以上,一躍成為長三角陸域面積最大的城市。伴隨着城市面積的擴張,城市的發展空間大幅增加,城市的用地指標、功能覆蓋和輻射範圍自然就擴大了。

十年前,蘇州“吞併”吳江後,也使蘇州的市區面積一次性擴大了75%,摘掉了“市弱縣強”的帽子。而市區經濟總量佔全市的比重,也大幅上漲。

多年來一直力推撤縣設區的温州,也是苦於城區面積過小,土地資源限制了城市發展。温州轄五縣代管三縣級市,城區面積僅佔全市面積10%不到,城市不論要向海還是擁江發展,都落入中心城區首位度不足之困。

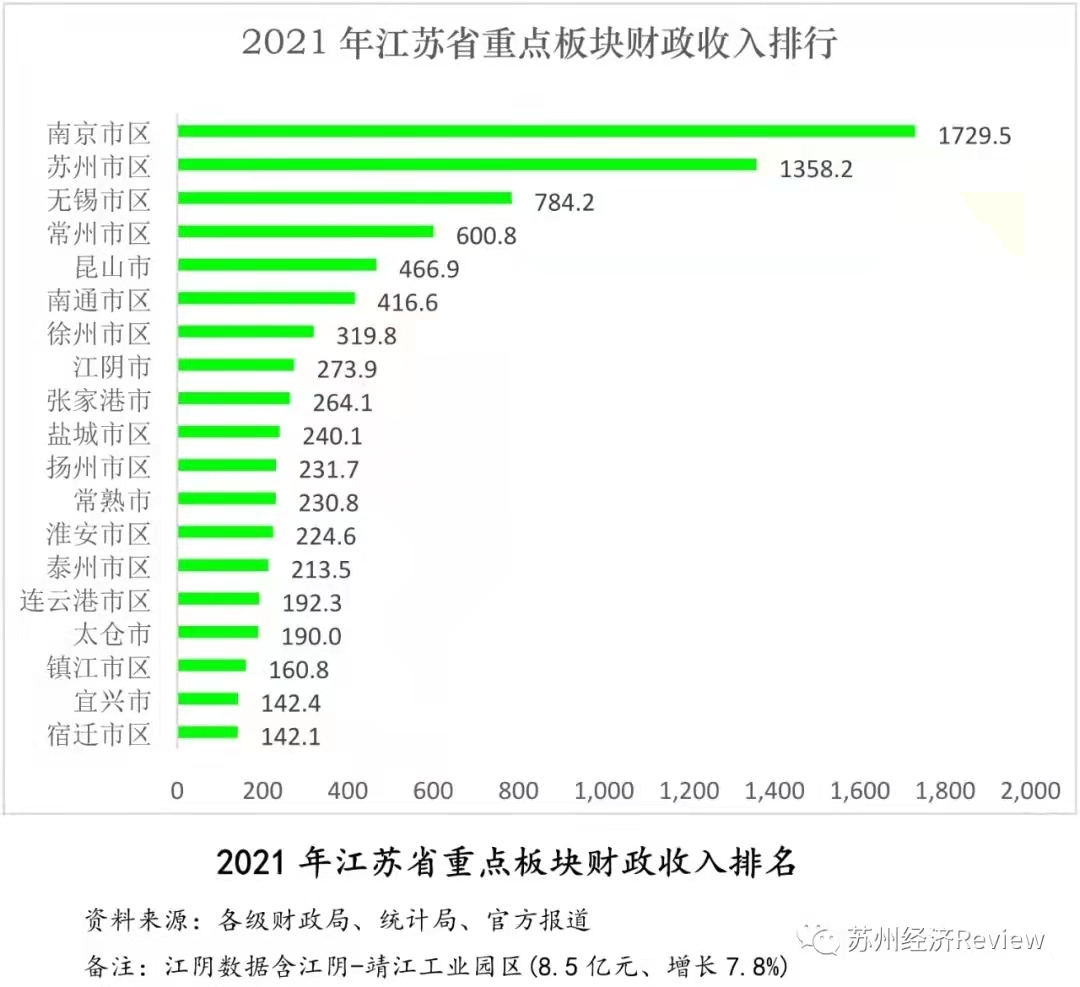

財政收入最為直觀。**論總量,蘇州2510億元的公共預算收入,放在省內和全國都遙遙領先,但如果只計算市區板塊的財政收入,全域市區化的南京才是大贏家,蘇州市區的財政收入與南京相差近400億元。**縣域財政省直管的體制下,“最強地級市”的市級留存瞬間少了一大截。

此外,撤縣設區有時又是城市整體發展不得已為之的策略。比如南通,近年官方高調喊出打造“北上海”、“新蘇南”的雄心,而要下好這盤棋,推動海門撤縣設區是必不可少的一着。

地圖上,海門西接老城,南望崇明島,海門市變為海門區後,南通主城才能實現與上海直接接壤。北沿江高鐵開通後,“上海下一站——南通”變得順理成章,上海第三機場也得以放在面積更廣闊的海門區,空鐵換乘便利化,亦是為引入上海高端資源鋪路。

近期,南通地鐵1號線即將開通的消息頻頻刷屏。實際上,南通能成為江蘇地鐵“第六城”,很大程度上也得益於海門撤市設區的紅利。

2018年,國辦52號文立下“新規”,要求申報建設地鐵的城市一般公共財政預算收入應在300億元以上,地區生產總值在3000億元以上,市區常住人口在300萬人以上。

行政區劃調整前,南通在財政收入、GDP表現上都有過硬實力,唯獨“卡”在了市區常住人口上——南通市區人口不過200萬出頭,單純依靠人口自然增長、人口流入,要達到300萬的及格線短期內難以實現。

但在海門併入市轄區後,南通市區常住人口就能快速補齊到327.53萬,拿下修地鐵的“入場券”。

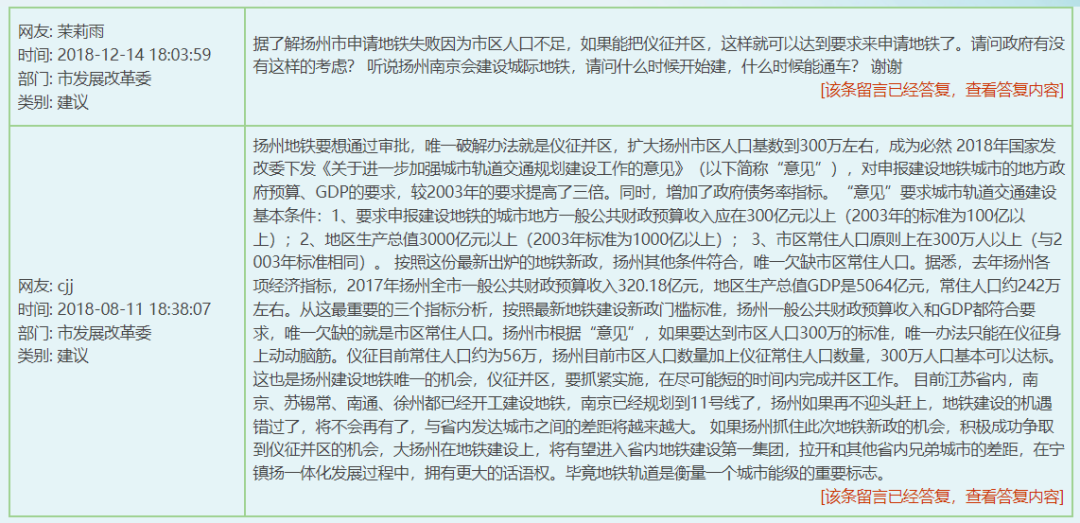

揚州坊間時常湧動“儀徵撤市並區“的聲音,也是基於同一種邏輯。直到去年,揚州市區常住人口不過260萬左右,所以不少揚州人看來,擁有50多萬人口的儀徵市,正是補上地鐵缺口的一方“拼圖”。

揚州市民留言請求儀徵並區

當然,地鐵只是其中一個利好。地方想要提升城市規模、做大經濟總量、做強市級財力統籌,撤縣設區、快速“擴容”無疑是一重要“籌碼”。

三 做大城市,還有戲否?

城市和縣域之間總有股微妙的張力。

但新的政策導向,顯然是在化張力為合力。既要繼續做強中心城市,又要推進以縣城為載體的城鎮化。

2014年,國務院發佈的《國家新型城鎮化規劃(2014-2020年)》,多處明確“增強中心城市輻射帶動功能”。

但到了近期公開的《2022年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務》,相關表述已經轉為要“促進大中小城市和小城鎮協調發展”。

那麼,大城市擴容的希望在哪?

**陳科霖向江南智造總局表示,這三類城市更有可能通過中央審批:**一是中心城市發展與周邊連為一片,原市區與新市區可實現有機融合。

二是中心城市發展有適度拓展邊界的訴求的,這種情況通常會以縮小原縣域邊界,同時重新劃分若干市轄區的方式實現擴容。

三是民族、邊疆或因其它特殊情況由中央認定需要調整的。

相應的,“攤大餅”式的外延發展,縣(市)離市區過遠或者經濟關聯度差的,都有可能被一票否決。

**“撤縣設區本身只是一個政策工具,真正使得城市可以取得快速發展的關鍵影響因素有很多。一個城市沒有形成強中心,撤縣設區無助於問題的解決,反而有‘抱薪救火’之嫌。“**陳科霖補充道。

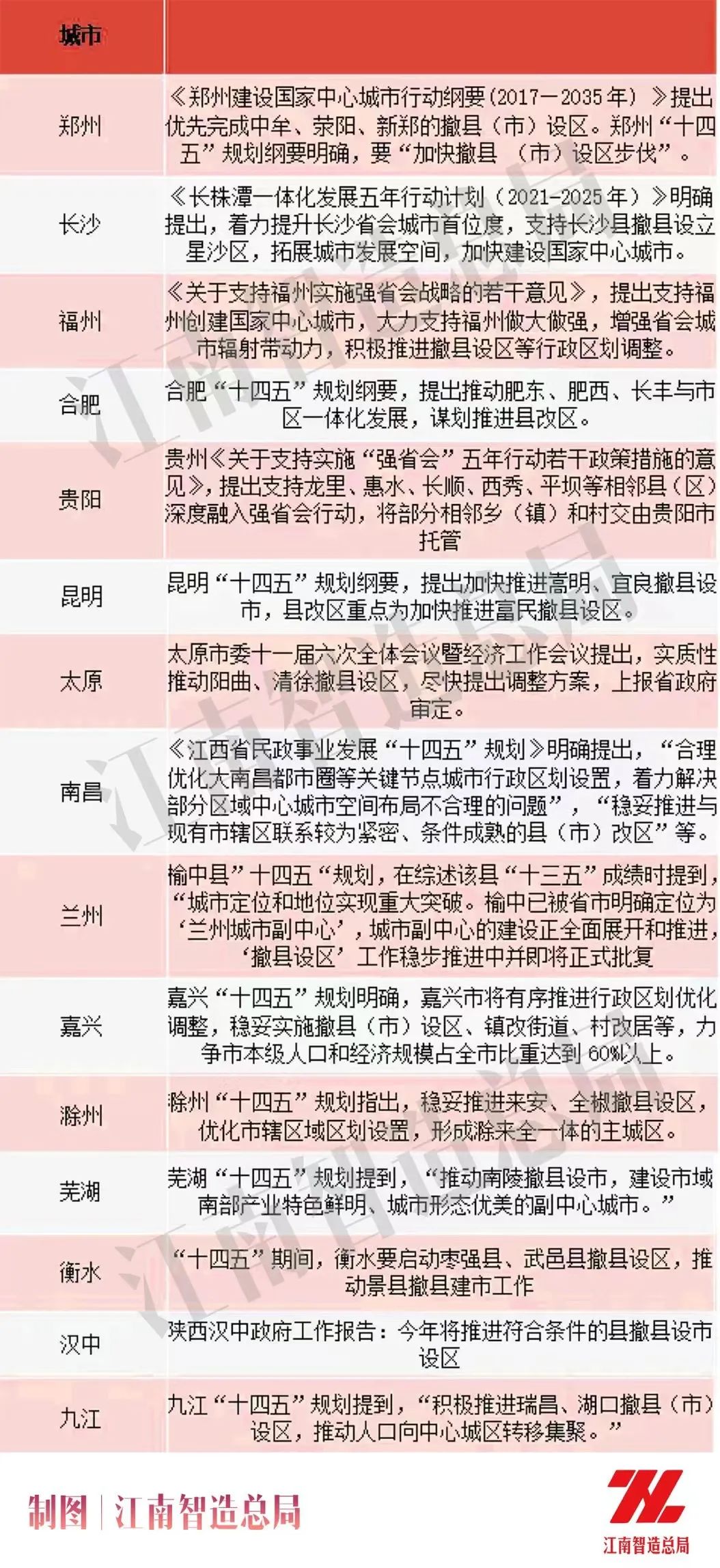

目前看來,將撤縣設區的擴容野心大膽寫進“十四五”規劃的城市,不計少數。

單是長三角內,就包括温州、嘉興、蕪湖、滁州等多個城市,寧波、泰州則模糊化表示要加快中心城區與周邊縣的同城化。

全國來看,長沙、鄭州、昆明等省會城市也在力推“無縣化”,來繼續做大做強中心城市。

“撤縣設市”凍結多年,一些強縣也仍有摩拳擦掌升級為縣級市的盤算。

蘇南城市基本進入無縣時代,蘇中、蘇北則希望“接力”2018年海安的撤縣設市,鹽城的建湖、阜寧,淮安的盱眙、漣水,已有官方表態正推進撤縣改市。2018年5月,連雲港時任市委書記項雪龍到經濟強縣、“水晶之鄉”東海縣調研時,也直白表示東海要“加快撤縣改市步伐”。

在安徽,合肥在“十四五”規劃綱要中明確提出,推動肥東、肥西、長豐與市區一體化發展,謀劃推進“縣改區”。滁州也表示,穩妥推進來安縣、全椒縣撤縣設區,優化市轄區域區劃設置;蕪湖市也提及,推動南陵撤縣設市。

只是,風向轉變後,誰會成為撤縣設區(改市)的“破冰者”呢?