孟小五“外交部湖南五七幹校50週年”回訪(九)_風聞

外交官说事儿-外交官说事儿官方账号-让更多人了解有血、有肉、有情怀的中国外交官2022-04-08 14:42

作者:孟京生 外交部第一代外交人員的子女,父母都是1950年調入外交部的幹部。

行 李

1969年10月,外交部通知下放五七幹校的幹部和家屬,這次下幹校是長期的,要做好不回來的準備,住房和公家發的傢俱要退還,户口要轉到外交部的集體户口,糧食關係也同樣如此。因為房子退了,户口轉了,離開北京就不是北京人了。這種措施使人們不得不相信是真地、永久性地離開北京了。人們有怨言也不敢説,隨大流吧,好歹大家都一樣。

大家去幹校能帶多少就帶多少東西,運費都是公家支付,且不用自己搬運。其實每個人也帶不了多少東西,幾個箱子而已。這是第一次大搬家。

第二次大搬家是1970年盛夏,從湖南幹校遷往江西上高。一撥一撥分着走,逐一撤併,先是平水的點兒撤銷,然後是菜花坪的點兒,等虎踞茶場校部最後撤完是1972年了。

“九一三”林彪事件

中國恢復聯合國合法席位

1971年,中國下半年發生兩件大事:一是“九一三”林彪事件;另一件是10月份中國恢復了聯合國的合法席位,實際上是表決通過驅逐台灣政權,由中華人民共和國接替。所謂“恢復”是法理上的意思,原來就不應該由台灣作為中國的代表。中華人民共和國不是成立聯合國的原始簽字國,一天也沒有在聯合國內存在過,何來恢復?台灣是成立時的常任理事國。但説法上又不能説接替或頂替,用“恢復”比較好。

中國在外交上有所鬆動,主要是北邊蘇聯的軍事威脅太大,這成為中國對外的主要矛盾。中國與美國迅速靠近,共同對抗蘇聯。這種變化使得外交部的工作開始繁忙起來,開始往各駐外使館派人了。

1972年尼克松訪華,周總理在機場迎接

特別是1972年初,尼克松訪華後,西方國家紛紛與中國建立外交關係,外交工作大發展。搞外交沒有人不成,沒有有經驗的外事人員不成。人呢?都在幹校窩着呢。於是部裏開始從幹校往回調人。不是成批地往回調,都是零零散散的,一個一個,根據需要往回調。有些“不得煙抽”的,不受待見的,還被趕出外交部,留在地方上了。

不管怎麼樣,幹校的規模在縮小,人員在減少,往外運的行李多起來了。被外交部調回的幹部會把自己所有的行李從幹校運回北京,中轉地是湖南株洲。外交部的幹部很多在國外待過,或多或少有些洋貨。解放後,中國就處於與外界隔絕的狀況,與國際上交往不多,外交部的人是主要對外的隊伍,他們手裏有點兒洋貨也不稀奇。問題是這點兒洋貨被賊盯上了。

外交部五七幹校的行李屢屢被盜,有些箱子打上草繩、捆上都不成,草繩切開,鎖撬開,好東西盜走,明目張膽地幹,很猖獗。因為箱子上寫着外交部五七幹校的標籤,是發貨地。凡是外交部五七幹校的箱子,很多都被盜失竊。

有些人就不願意聲張,悄悄地忍了,有些人被盜後向幹校反映。幹校也多次派人去株洲火車站交涉,沒有用,丟失的東西沒有一樣兒能找回來,車站的管理幾乎就是形同虛設,且大多數失竊案件就是火車站工人乾的。因為不是成批的行李,幹校也不會派人押運,致使某些個人損失慘重,又無處報案上告,只好吃啞巴虧。外交部湖南幹校也撤銷了,只能由江西幹校出面與湖南省交涉解決失竊問題。

後來湖南方面抓了一些盜竊犯,其實就是火車站的搬運工和青年工人勾結社會上的人乾的,沒有追回來什麼東西,這才知道是鐵路上內部人乾的。

幹校方面反覆告誡運行李的人,不要託運貴重物品,以防丟失。這種丟東西的現象持續了好長一段時間,外交部被盜人數超過百人,被盜行李數百件。回到北京住在外交部的招待所裏,人們談起調動的事,每每會提起不愉快的被盜事件。

還有就是回北京的人士把在湖南、江西買的竹椅子、竹竹桌、樟木箱子統統帶回北京去了。我家回北京是1972年底,回京治病,回來時帶着竹桌椅、樟木箱子什麼的。北京乾旱,樟木箱子不久就開裂了。在運輸過程中,我家沒有箱子被盜,可能是因為我家走得較晚,鐵路系統採取措施了吧。

尋親

我們回訪時,有個姓譚的50多歲的中年人找到我們,向羅小平提了一個事,讓我們有點兒撓頭。

這位譚先生是在縣醫院工作,家住焦家老屋一帶。他還帶我們去他家參觀。兩層的小樓,七八個房間,裝修得挺好的。家裏寬敞得很,就是隻有他一個人,過於冷清。

譚先生告訴我們,我們在幹校時,有一對夫婦住在他家,與他家關係好,想收養他為兒子。他爸他媽都同意了,就是他奶奶捨不得,於是就沒有過繼。譚先生想請我們幫助尋找當年住在他家的那一家人,想去拜訪。我們問他,住他家的外交部幹部姓甚名誰。他説,當時太小,不記得。只知道有這麼一件事,不能提供任何線索。我們問,有沒有相片或工作部門什麼的,一概沒有,這個忙可不好幫,無從着手。

之後,又有一位小尹,是陪同我們參觀的同志,想寫一本龍開富的傳記,向我們問一件事。70年代林彪垮台後,楊勇接任龍書金,任新疆軍區司令。楊勇送了哈密瓜給龍開富。龍開富是茶陵當地人,1928年就參加革命了,一直給毛主席當挑夫,從井岡山一直挑到延安,一直是毛主席身邊的近人。小龍想問問楊家的後人這件事的前前後後。

楊勇

這事有名有姓就好辦,楊勇的兒子楊小平是我們育英學校第三屆的學長,找校友會聯繫就行。楊小平電話裏説,他不知道這事兒,但知道他爸爸楊勇經常送些新疆的土特產給老同志,給龍開富的東西肯定不是專門送的一份,應該還給其他老同志也有。原話回覆。楊勇也是湖南人,瀏陽文家市的,他媽媽和胡耀邦的媽媽是親姐倆。

這事讓我想起在江西幹校發生的一件事。

1971年某天一大早,幹校門口不遠的地方放了一個嬰兒,快到中午了也沒有人來抱走。有人報告了校部,趕緊抱到醫務室,發現有字條,説養不了這孩子了,請幹校開恩,收留這孩子。這是個剛剛出生的女嬰。

幹校報公安局,警察來了也沒用。估計是當地上海知青留下的種。警察也無法安置,就請幹校先養着。幾天之後,警察也沒影兒了。幹校抓瞎了,於是貼出佈告,問有沒有人想認領這個孩子,有願意者請報名登記。結果報名者踴躍,有三四十個人報名領養,有的人還為此吵起來了。我媽也想去報名,我爸阻止道:“你怎麼想呀?咱家有五個兒子呢!”我媽説:“咱家不是沒有女兒嗎?”結果我媽就沒湊那個熱鬧。

幹校領導經過研究討論,決定把這個孩子給了一對近40歲、沒有子女的夫婦。我們背後叫那個孩子“小老俵”。

1973年我家住外交部招待所時,這家人和我家住對門,小傢伙已經滿地亂跑了。父母很擔憂孩子的事走露風聲,甚至想為了這個孩子調離外交部。我媽千叮嚀萬囑咐,別當着人家面叫“小老俵”。後來的事情就不知道了。

在幹校又發生過幾起棄嬰事件。好像幹校沒有再收養了。

娛 樂

五七幹校地處偏遠偏僻的地方,當地沒有什麼文化生活,連電影院也沒有。幹校倒是自己舉辦過幾次文藝節目的演出。下放的幹部中有文藝細胞的人都會積極參加。每次演出,有幾個是必演的。

馬小藝他媽媽蔡沁華原來是武漢軍區文工團的專業歌唱演員,每次都登台給大家唱。馬小藝大概繼承了媽媽的音樂細胞,也喜歡唱歌,沙啞的嗓音別具一格、與眾不同,上大學學的是英語專業,專門唱外國歌曲,又會彈吉他,迷倒了無數青春少女。後來因為唱外國歌,結識了著名歌手成方圓,兩個人就拜了天地,成為一段佳話。

還有基建一連的大個子鐵柱,天津人,説天津快板。齊懷遠的女兒齊小新會跳舞,每次都跳一段獨舞,有點兒水平。基建一連的毛華田會拉手風琴,而且有一架非常好的國際名牌琴,經常伴奏。還有一個不知道是幾連的中年幹部,每次説山東快書。

幹校家屬的孩子們也有一支文藝宣傳隊,基本上是71屆、72屆的學生。由幹校派人指導管理,到周邊的農村或單位去演出,當地反響很好。

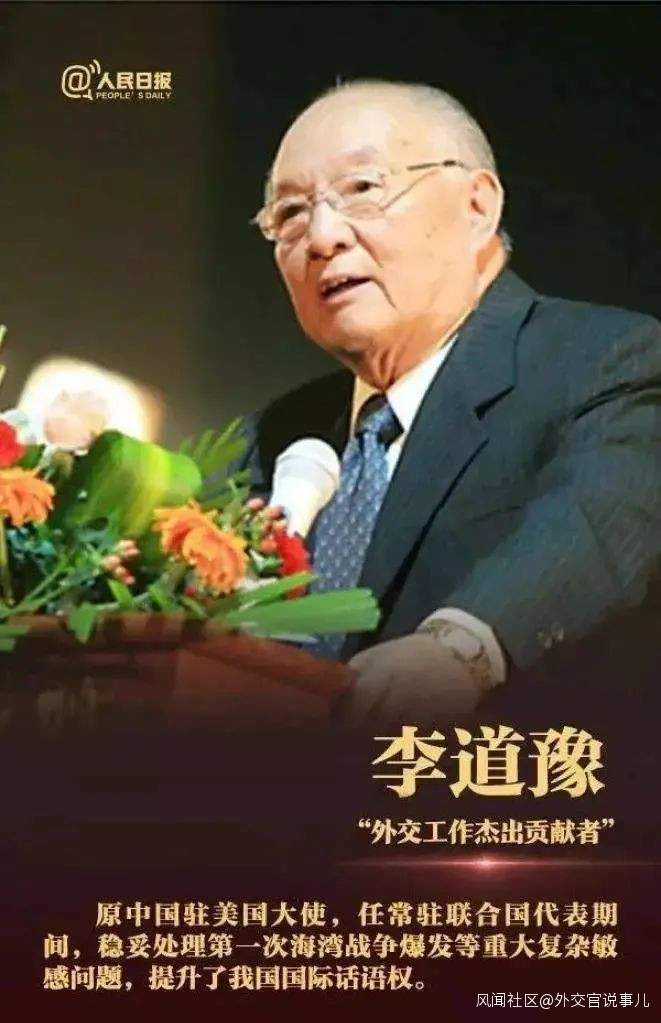

宣傳隊領頭的是李道豫。那時他30多歲,文藝青年的範兒。他是李鴻章的重孫,李鴻章弟弟李鶴章的孫子;50年代大學畢業就到外交部工作了,“文革”前是國際司的科級幹部,後來在部裏作過國際司司長,部長助理;曾任中國駐聯合國大使、駐美國大使;2019年被國家主席習近平授予“外交工作傑出貢獻者”國家榮譽稱號,成為外交部第一人。我們在電視上看到習近平主席親自為李老頒發國家級的榮譽勳章。牛!

2018年底,我和吳曉宏一起去李老家看望過。吳曉宏曾經是李道豫宣傳隊的成員。

在幹校我們看書少,主要是沒的看。我們在基建二連時傳閲一本書,是説書版的《雙槍老太婆》。這幫男孩子個個差不多都背下來了。

“華鎣山巍峨聳立萬丈多,嘉陵江水滾滾東流似開鍋。赤日炎炎如烈火,路上的行人燒心窩。忽然間,烏雲密佈遮天日。“哇”的一聲大雨似瓢潑。

雨過天晴消了熱,長虹瑞彩照山河,清風徐來吹人爽。哎,有一架滑桿兒下了山坡。這抬滑竿的本是兩個棒小夥,生的是胸寬背厚粗胳膊,短褲短褂精神抖擻。要論快,他們經常比賽追汽車……..”

幾十年過去了,到現在還是張口就來,沒忘。

幹校的時光,是我人生中看書最少的兩年,卻又是記憶力最好的時期。那時連中國古代詩詞都不能看,《三國》《水滸》都成了禁書。不是外交部幹校不讓看,是整個中國社會都是一樣的封殺,被耽誤的是整整一代人。

不讀書的孩子就愛鬧事兒,惹是生非的事可沒少幹。

偷聽敵台

那時偷聽敵台是一大樂趣。外交部很多人家都有半導體收音機,我們這幫孩子幾乎各個都偷聽過敵台。主要是蘇聯對華的漢語廣播和美國之音的漢語廣播。我家有一台非常好的“飛利浦”12波段的半導體。我常常躲在被窩裏聽,好奇加驚險。好奇是想聽,驚險是得偷偷地聽,不能讓別人發現,我媽絕對禁止我偷聽敵台,這事可以招來災禍。

記得有一次在“美國之音”聽到一個對於神的解釋。意思是兩個人對話,信神的説信神的話,神就時時處處保護你。另一個就故意問:“那你跳到井裏試試,看神保護不保護你?”對曰:“神不可試。”當時覺得特好玩兒。

現在回顧一下,當年偷聽敵台不是因為思想反動,實際上是從少年走向青年階段的年輕人渴望瞭解外面世界的一種強烈的願望,對未知世界的好奇。那個年代的青年,特別想在千篇一律的政治説教中聽到不同的聲音。我們這些年輕人可以從中獲得很大的樂趣,同時也對我們這一代人的思想形成起到了一定的促進作用。這讓我們知道,世界上還有其他不同的聲音。我們也逐漸地學會用批判的眼光去看待問題。

來幹校探親的大孩子們

下放幹校的時候,大部分幹部都按照規定把住房上交了,北京沒有家了,家屬就到幹校來探親了,大多數都是在農村插隊落户的知青,春節前後挺多的。記得有邢憲他哥邢小明、程箭他哥程放、朱開憲他哥朱開國、張明養的兒子張之正、我四哥孟和平等人。

這幫人天天泡在一起,胡聊神侃。大孩子們給我們講一些外面我們不知道的事情和一些小道消息。邢小明年歲最大,講各種好玩兒的事給我們聽,挺過癮的。邢小明他媽在新聞司工作,他爸不是外交部的,是空軍學院的。他爸邢海帆是開國大典開着帶彈的飛機從天安門上飛過的中國第一代空軍,在朝鮮戰場上擊落過美國飛機,解放軍中的英雄人物。邢小明的大弟弟和我四哥是同班同學,小弟弟跟着媽媽在幹校。

邢海帆

開國大典上

第一個駕機受閲

我哥在來探親的路上,在火車上睡着了,結果手提包被人偷了,害得他連換洗的衣服都沒有,穿我的。

來幹校探親的大女孩子也有,但不認識。只知道有一個也是插隊的知青,來幹校探親後,知道了父母因為“五一六”的問題受審查,心理上受不了,自殺了。

來幹校探親的大孩子們絕大多數都是上山下鄉插隊的知青。當年北京“老三屆”的畢業生不管是初中還是高中的,分配到山西和陝西的為多。我二哥、三哥都是十五中的,去的是山西原平。我四哥是外語附中的,去的是陝西甘泉。北京學生還有一部分去了內蒙古和吉林白河子一帶。

北京知青特別愛串,鄰近的縣、公社什麼地方,只要有認識的人,哪怕是上百里遠也抬腿就走。也有很多知青互不相識,有人介紹就去某個知青那裏玩兒幾天。那幾年在村子裏好好幹活的沒幾個,都挺折騰的。下鄉插隊的男知青幾乎都有過這樣的經歷,扒火車回北京、蹭火車逃票的不在少數。互不相識的知青羣體打架是家常便飯。那個年代打羣架、扒火車不是什麼恥辱的事。跟道德品質、行為規範沒什麼關係,大家都這樣,約定俗成的事。

都説上山下鄉鍛鍊人,不光光是在地裏幹活、和貧下中農打成一片,打架、扒火車這種事情也能鍛鍊人。怎樣在對方人多勢眾、手裏拿着傢伙的緊急關頭全身而退?有時需要果斷出手,先發制人;有時則需要伶牙利嘴,提人名、套近乎講和;又怎樣設計回北京的路線,如何蹭火車、客車,如何扒貨車,怎樣逃避檢查人員的盤問,進站出站的地點、時機,如何選擇同行人等等等等,不是件容易的事。這得需要超高的智力、體力、耐力,需要膽量、預判的眼光、手段和應變能力。個人要經常應付各種困難和不測。生活逼得你不得不拿出自己全部的能力來應付之。十幾歲的孩子,就這樣在磨難中迅速成長起來了。

扒火車的不光光是男知青,女知青也搭幫結夥地扒火車回北京。“老三屆”的北京知青很多人,不論男女,都有過扒火車、蹭火車的經歷。現在講起來是天方夜譚的事,在那會兒卻是家常便飯。

他們還有一個共同的特點,回家不跟家裏人説。我問過不少“老三屆”,在山西、陝西插隊扒過火車的人怎麼跟家裏人説呀?他們異口同聲回答,不跟家裏人説,怕家人擔心。生活所迫,使“老三屆”的這些知青不把這種類似歷險記式的盲流生活當回事。自己在外不論受了多少苦、經歷了怎樣的磨難,回家都是一切都好。有的被家長逼問急了,就隨口編個什麼理由來搪塞,反正不能説實話。

我二哥、三哥都有多次扒火車回北京的經歷。山西出煤,往外開的火車基本上都是拉煤的車。先到大同,然後幾經輾轉到北京,到家後成了煤黑子一個,餓了幾天,一斤一子兒的幹掛麪煮熟就倒點醬油,轉眼間就下肚了。

知青下鄉插隊最大的問題就是吃不飽。山西比陝北好一些。知青到幹校探家至少可以吃飽、和家人在一起。

1969年底,北京知青發生了很大變化。幹部子弟中,家裏沒有什麼問題的都紛紛找路子,走後門當兵去了。1970年底,國家招71年的兵,又走了一批,剩下的則開始進入安頓階段。因為中國各大學開始招收工農兵學員了,給廣大知青,特別是學習比較好的“老三屆”知青以某種希望。大家開始努力學習讀書了。

男女有別

我們成長的年代,同齡的男女生是彼此不説話的。哪個男生要是和女生説話,必遭到打擊和擠兑,在男孩子中會被集體性看不起。雖然我們和女生大都是發小、鄰居、同學,彼此很熟悉,但也是老死不相往來,在外面就是走個迎頭對面,也是頭一扭假裝不認識、側身而過,而且大家都習慣了,習慣就成自然了,也不會覺得難堪。

比如説羅小平,小學、中學和我都是同班同學,我從來也沒有跟她説過一句話,也不覺得有什麼尷尬。她姐和我哥是小學同班,我問過我哥,他上小學也沒有和羅小平她姐説過一句話。直到80年代初,小學同學聚會時才開始説話。這種事也沒有什麼稀奇,是我們那個年紀男孩子的基本行為準則,大家都約定俗成而又堅定不移地執行。

事情的另一面也挺有意思的。

雖然大家都謹守着不跟女生説話的行為準則,但在背後議論女生卻是津津有味,樂而不疲。當然,為了掩蓋自己青春的萌動,常常在説到女生的時候總是説她們的缺點和不足,且無限制地放大,説好話的時候不多,除非是我們當中某個人的姐姐或妹妹。

另外,起外號也是經常的事。男孩子不敢流露出對同齡女孩子的好感,只好用取笑和醜化女生來掩飾內心對異性的萌動。十五六歲的孩子為異性所吸引本是自然而然的事,可在那個年代,你必須極端壓抑自己,以至於覺得自己有一種罪惡感。對於異性,心裏越是想,在行為上卻越是做出一些相反的事情來,有時會做出一些有悖常理的怪事來。這就是青春成長期對異性的渴望、追求、暗戀……

心儀的女生在這個時期在男孩子心目中是完美無缺的女神,但在男孩子扎堆兒議論女生時,則又把心中的女神説得是一文不值、一塌糊塗。這是掩蓋青春湧動最常見的現象。我覺得這算不上是心靈的扭曲和變態,而是正常的心歷路程,是從少年時期進入青年時期階段的一種必然。

當人們老去的時候,回想起年輕時的幼稚行為,青澀中帶有羞怯,暗戀中帶有自我折磨的時候,就是一種人生甜蜜的幸福,留在心底一塊淨土,神聖的自留地。

- 未完待續 -

文字 | 孟京生(孟小五)

編輯 | 外交官説事兒 元元