高加索列國志(九)“南俄女國”車臣_風聞

随水-随水文存官方账号-2022-04-11 19:49

高加索以南有“三國”——格魯吉亞、阿塞拜疆、亞美尼亞;高加索以北則有“三藩”——車臣-印古什、達吉斯坦、卡爾梅克。之所以稱其為“藩國”,是因為這幾個共和國雖然地處東歐,卻都不是俄羅斯主流的東正教信仰,非我族類。講完了“三國”,接下去跟大家講“三藩”。

往下讀之前,大家可以先看一下這個視頻,是《高加索列國志》系列七、八、九三篇內容的綜合剪輯

過去我從沒想到過自己有一天會去車臣,更沒有想到車臣會是我看到的那個樣子。

車臣這個地方想必地球人都知道,但這個曾經挑戰俄羅斯、掀起大波瀾的車臣,實際上也是個彈丸之地——17300平方公里只比北京市大一丟丟,140萬人口雖然比南奧賽梯強得多,但擱在中國人眼裏也就是個縣城的規模。一個縣城造反居然能重創俄羅斯這樣的龐然大物,是不是讓人覺得想不通?

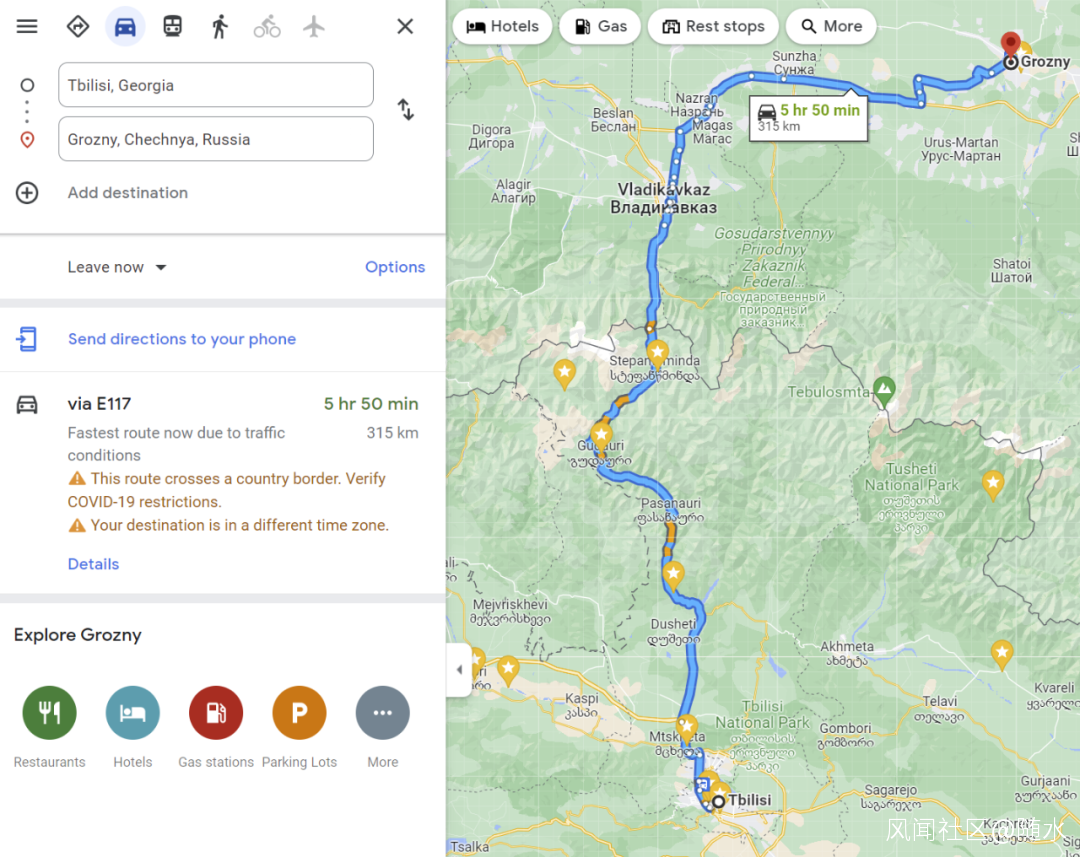

車臣縣如今是俄羅斯聯邦下面的一個“共和國”,位於俄羅斯的南疆,直接和格魯吉亞接壤。從格魯吉亞往北穿過俄格邊境到了弗拉季高加索之後,再往東經過印古什共和國,就能來到車臣的首府格羅茲尼(Grozny),總路程不過三百多公里。只要你能順利進入南俄,那麼車臣便在咫尺之遙。

從第比利斯到車臣首府格羅茲尼,總共315公里

來格魯吉亞的中國遊客很多,但從卡茲別克穿越陸路口岸去俄羅斯的人恐怕少之又少,當我體驗過了一遍之後,便知道了原因。

首先,俄羅斯的簽證不夠便利。俄羅斯雖然有電子簽證,但停留時間非常短,而且出入境口岸也有限制,無法從俄格陸路口岸入境。我第一次到格魯吉亞的時候,本想要在當地申請貼紙簽證去俄羅斯,但所需材料裏有一項是當地的居住證,只好放棄。而且申請俄羅斯的紙籤時,需要提前確定好入境和離境日期,必須在這兩個日期之間出入境才有效,靈活性很差。我在國內申請俄羅斯簽證時雖然算好了日期,但還是差了那麼幾天,為了等簽證生效,在第比利斯等了5天。那次俄羅斯之行,我們卡着時間在簽證生效那天入境,失效前一天出境,一點沒浪費。對於俄羅斯這麼大的國家來説,30天的旅遊籤時間實在是太短了,為此不得不割捨掉心心念唸的索契和克里米亞。

其次,俄格邊境通關審查時間實在太長,長到讓你懷疑人生,甚至比中巴邊境的紅旗拉普口岸還要長——紅旗拉普那邊由於反恐反宗教極端主義的需要,入境的時候會進行嚴查,也算是我比較刻骨銘心的一次通關經歷。後來我網上查了一下,發現其他外國人也有同樣在俄格邊境被嚴查的經歷,但大多數只盤問了兩個小時,我們之所以會被盤問四小時可能是因為我們有兩個人吧。

從格魯吉亞走陸路去俄羅斯的交通倒是很方便,可以直接去第比利斯的汽車站找開往弗拉季高加索的中巴車(Marshrutkas)或者拼車。我們早上帶着行李到汽車站,起初找到了一輛格魯吉亞牌照的斯巴魯森林人,説好了9點出發。沒想到8點40的時候斯巴魯把我們轉賣給了一輛俄羅斯牌照的車,司機也是俄羅斯人,不會説英語。不知道為啥,我總覺得那個俄羅斯人有點黑幫氣質,不過我當時心裏是這樣想的——既然是俄羅斯人俄羅斯車,肯定能把我們順利帶到俄羅斯吧。

根據後來我查到的一些資料説,格魯吉亞的車是無法入境俄羅斯的,想通關的話只能坐俄羅斯或亞美尼亞牌照的車。有人可能會問,你為什麼不能先坐格魯吉亞的車到口岸,然後步行走過去再找俄羅斯的車呢?——這個方法正是我以往過陸路口岸經常用的,但在卡茲別克的俄格邊境行不通,因為兩個口岸中間有好幾公里的緩衝區,這段路不允許步行通過。

俄羅斯人開的是輛很破的寶馬車,目測車齡沒有三十年也有二十年,當年應該是輛豪車,車上配有車載電話——當然聽筒早已遺失,只留下一個電話機底座,由此能夠推算出這台車出廠的時候手機應該還沒普及。這種破舊豪車不見得是當年家底闊綽的證明,更有可能是歐洲的二手車甚至報廢車走私到了這裏。

總覺得這個俄羅斯司機有股説不出的黑幫氣質

8點50分我們從第比利斯汽車站出發,俄羅斯人的駕駛風格極為狂野,沿着格魯吉亞軍用公路一路上風馳電掣,10點半就到了位於達里爾峽谷的邊境口岸。過格魯吉亞的海關很快很方便,就跟正常通關一樣,幾分鐘搞定,我在這裏把格魯吉亞的錢都換成了俄羅斯盧布;上車之後果然在緩衝區開了很長一段路才到達俄羅斯海關,在這裏我經歷了有生以來最久的一次通關盤問。

俄羅斯的海關入境處就像一個高速收費站,俄羅斯公民過海關連車都不用下,給他們看下護照就行,像我們這種外國人受到的待遇則完全是另一個極端——盤問往來的外國遊客,是此處的例行公事。南俄的局勢常年緊張,一來俄格兩國摩擦不斷,二來俄羅斯境內的那些共和國也讓人不省心。

邊防官員對我們的盤問可謂細緻至極,拿着護照翻來覆去研究,除了基本個人信息之外,還詳細詢問了我們之前什麼時候去過什麼地方,恨不得鉅細靡遺地瞭解我們過去幾年的全部行程細節。一開始他們是在入境處的窗口問,問完之後又把我們帶去了裏面的“小黑屋”問,加上中間等待的時間,花了四個多小時;不過他們倒還是挺有界線的,並沒有把我們的手機收去檢查。我得承認,我跟我太太這樣的組合確實很可疑,走這條路的外國人本來就很少,中國人和印度人一起旅行,恐怕當地的邊防官員乃是生平僅見。另外,印度護照在通關時候也會受到更多的“關照”,我太太入境格魯吉亞和亞美尼亞時,受到的盤問要比我們多得多,大概印度遊客很少會去那裏。

我被卡在海關的時候,最擔心的就是司機會不會丟下我們跑了,我的行李還在他車上,雖然車費沒付,可萬一他不要車費拉着行李就跑了咋辦?總算我們出去後看到司機還在,另外兩個跟我們一起拼車的乘客已經搭別的車先走了。俄羅斯人用我聽不懂的俄語咕噥抱怨了幾句,從他的語氣和手勢能夠猜到是要加錢的意思——他就算不説,我也肯定會多給他錢,人家這可是等了我四個小時。

從俄羅斯海關到弗拉季高加索只有20公里,破寶馬一路風馳電掣十幾分鍾就開到了。俄羅斯只有我跟我太太兩個人,靈活性很高,我們一邊走一邊規劃行程。我讓司機把我們送到可以去車臣的長途車站,按照我原來的計劃,打算在弗拉季高加索汽車站附近找地方住一晚,第二天早上坐長途汽車去車臣。根據我的旅行經驗,汽車站附近總該有旅店之類的。

弗拉季高加索是南俄重鎮,最初是俄羅斯為了征服高加索地區建立的一座要塞,後來成了一個重要的軍事根據地,二戰期間德國軍隊所到達過的最東點便是此地。我想象中的弗拉季高加索理應熱鬧非凡,汽車站更應該是人來人往之地;然而司機把我們放下的地方,卻是一條空空蕩蕩的大街,周圍沒有任何酒店、商店之類。我見狀表示懷疑,是不是送錯地方了?司機卻斬釘截鐵表示這就是汽車站,隨即揚長而去。

我向路邊一個出租車司機打聽,他也指着街對面的一個房子説那就是汽車站,不由得我不信。可我在這裏真的沒有看到一丁點兒汽車站該有的樣子——既沒車也沒人,算哪門子的汽車站?難道這是座鬼城嗎?出租車司機跟我説今天已經太晚了,要到明天早上才有長途車去車臣。然後他毛遂自薦説可以帶我們去車臣,開價算下來一百多人民幣,一個半小時就能到。

那司機的出租車是一輛比先前寶馬更破舊的拉達(LADA,前蘇聯最大的汽車品牌),我對於這種汽車站附近自己找上來的司機向來比較警惕,不過還是決定相信他的話。我當即盤算了一下:坐出租車去車臣雖然貴了點,但今晚如果住在這裏一樣要花住宿費;當時大約是下午3點半,既然只需要一個多小時,不如索性直接住到車臣。由於過海關花了太長時間,我們一整天都沒吃過東西,餓得發慌,讓司機先在路上找個商店,我們買了點麪包、熟食烤雞充飢。

進入俄羅斯之後,原來的格魯吉亞電話卡就用不了了,這年頭旅行如果沒網絡那就成了睜眼瞎,於是用中國移動的國際漫遊先頂着。坐出租車去車臣的路上,我趕緊在愛彼迎(Airbnb)上訂好了車臣首府格羅茲尼的住宿——後來在俄羅斯旅行的一整個月裏,我們沒有住過哪怕一天酒店,全部都是愛彼迎上找的民宿。俄羅斯地廣人稀空房子多,民宿又好又便宜,關鍵還能自己做飯。

從弗拉季高加索到車臣的公路寬敞筆直一馬平川,連續在土耳其、黎巴嫩、格魯吉亞、亞美尼亞這些“山地國家”呆了近兩個月之後,這裏的地勢簡直平坦得讓我不習慣。我們自西向東而行,可以看到右手邊遠方的高加索山脈連綿起伏,而左手邊是一望無際的平原,向遠方一直延伸到東歐大草原。路上途經兩個檢查站,荷槍實彈的武裝士兵在對往來車輛進行檢查,讓我一下子就感受到了當地的緊張氛圍——看來車臣果然有點不一樣啊!

過了檢查站從後窗拍的,手機沒對好焦,大家只要感受下氣氛

我這個人吧,生來不安分,有一種“作死”的天性,專愛去那些不太平的地方,阿富汗、敍利亞、伊拉克、利比亞都在我“最想去的地方”清單上。總有很多人問我——你去的這個地方難道不危險嗎?我可以很負責任地告訴大家,地球上真正危險的地方絕不會輕易讓你抵達,在到那裏之前就已經把你攔下了,對遊客開放的地方都危險不到哪兒去。

“車臣”這個地名在新聞聯播上聽了那麼多年,隱隱自帶光環,教人心潮澎湃。我想當然地認為,即便戰事早已結束,那邊總有一些戰爭遺蹟可供憑弔吧——就好像在黎巴嫩,城區裏面到處是殘垣斷壁,上面密佈着彈坑——即便時過境遷,看滿目瘡痍,依然能想象出當時的驚心動魄九死一生……

我承認這其中有獵奇的成分,但也並不完全是獵奇——感受死亡的力量、生命的無常,能讓活着的人反省如何更好地活着。

因此當我懷抱着滿心期待抵達車臣首府格羅茲尼時頓時傻了眼——這真的是當年發生過慘烈巷戰如同人間地獄的格羅茲尼嗎?我努力睜大眼睛想要搜索戰爭的痕跡,卻看不到一星半點兒。

我們去車臣的季節是五月底,初夏的格羅茲尼看起來簡直就像一座世外桃源般的花園城市——陽光和煦美好,氣候温暖宜人,街道乾淨筆直,遍地桃紅柳綠,建築前衞現代,人民安居樂業,生活看起來是如此美好……當我在街角看到一家小米手機專賣店時,更是令我產生了一種錯亂的感覺——怎麼可能?!難道這就是車臣首府格羅茲尼?在俄語中“格羅茲尼”(Грозный)一詞的意思是“可怕的、威脅的、令人生畏的”,這也太名不副實了吧!

我們住的民宿在格羅茲尼中心城區,距離格羅茲尼的地標建築“車臣之心”僅二三百米。“車臣之心”是俄羅斯最大的清真寺之一,可以同時容納一萬人進行禱告,“車臣之心”在外觀上與土耳其式樣的清真寺極為相似——事實上也確實是由土耳其人承建的,設計參考的正是伊斯坦布爾大名鼎鼎的藍色清真寺。

第一次車臣戰爭時的格羅茲尼(圖片來源:Wiki)

這是第二次戰爭之後(圖片來源:Wiki)

我2019年看到的格羅茲尼

“車臣之心”清真寺

我遇見的格羅茲尼就像一座花園城市

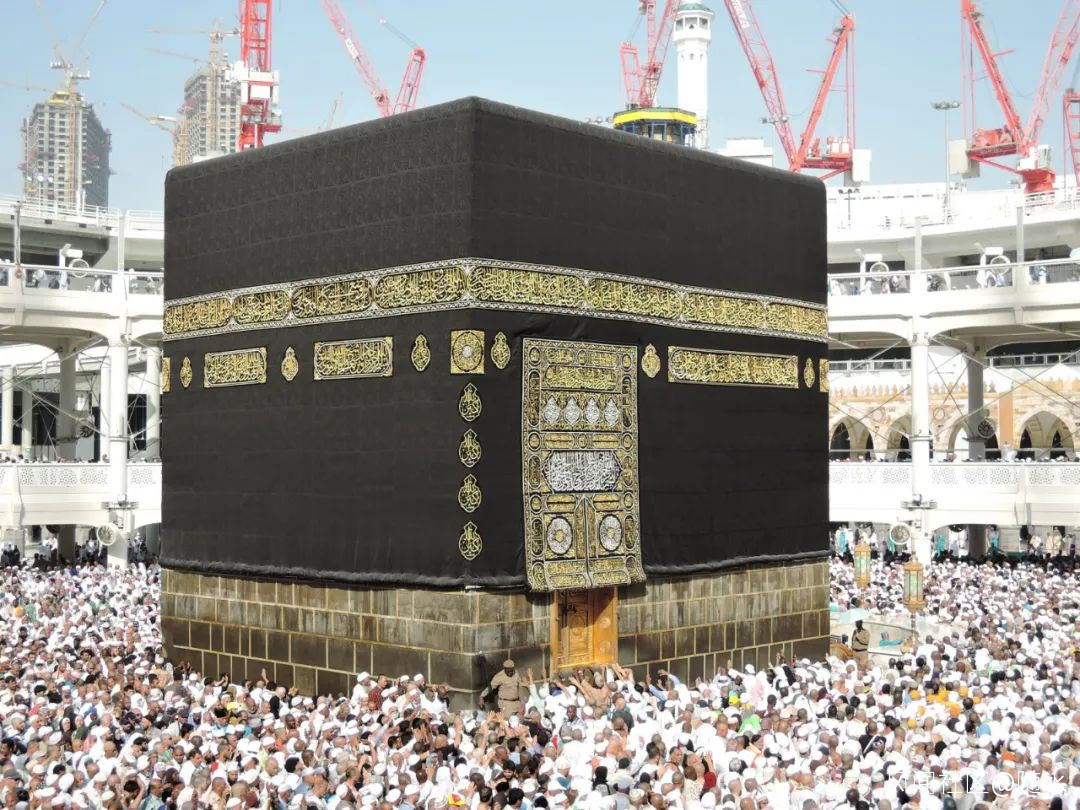

“車臣之心”清真寺內的大吊燈加入了麥加天房的元素,很有特色

天房(圖片來源:網絡)

“天房”吊燈

格羅茲尼的小米招牌

“車臣之心”的全名叫做艾哈邁德·卡德羅夫清真寺(Akhmad Kadyrov Mosque),艾哈邁德·卡德羅夫是個人名,可算是現代車臣的“國父”,以下簡稱老卡。之所以叫他“老卡”自然是因為還有一個“小卡”,老卡的兒子小卡,乃是目前的車臣縣縣長——不不不,是車臣共和國總統拉姆贊·卡德羅夫(Ramzan Kadyrov),江湖人稱“卡祿山”、“高加索男爵”。俄烏戰爭出徵烏克蘭的車臣部隊,正是卡祿山帶領着的“卡家軍”(Kadyrovites)。

2001年普金和老卡(圖片來源:Wiki)

2008年普金和小卡,還是同一個地方同一張桌子同樣的擺設,而普金也是同樣的眼神(圖片來源:Wiki)

要了解高加索男爵卡祿山其人,得從車臣歷史説起。

話説北高加索這塊地區之於俄羅斯,説是“反賊大本營”也不為過。咱們中國自古以來有“西北迴亂”,擱在俄羅斯那就是“南俄回亂”——南俄外高加索有三個穆斯林佔多數的共和國,車臣、印古什、達吉斯坦。這三個地方自打18世紀被俄羅斯征服之後就隔三差五造個反——宗教信仰不同不相為謀啊!算起來車臣和俄羅斯的衝突已經持續了長達三個世紀。

那為啥我之前説的“三藩”跟這三個不一樣呢?車臣和印古什雖然名義上是兩個民族,實際上過去是同文同種的高加索土著,在人類學、民族學的分類上常常被共同歸類為使用韋納克語的韋納克族(Vainakh,也叫納克Nakh)。車臣與印古什民族認同的分化,是由於歷史上這些山地部落相互之間的競爭關係自然形成的,説白了就是兄弟分家;然而這兩個穆斯林民族在近現代史上又出於對蘇俄的同仇敵愾聯起了手來,在最近的兩次車臣戰爭中,都有印古什“志願軍”的身影;車臣消停之後,印古什取而代之成為叛亂的中心。所以北高加索的“三藩”,車臣和印古什作為韋納克人可以合併起來算作一個“藩國”,達吉斯坦、卡爾梅克這兩個“藩國”我後面再説。

沙俄對高加索山地民族的統治並不穩固

高加索山地民族

左起:奧賽梯人、切爾克斯人(Circassians)、卡巴爾達人(Kabardians)、車臣人

蘇聯時期,車臣和印古什在行政上曾經屬於同一個韋納克族的共和國——車臣-印古什蘇維埃社會主義自治共和國(Checheno-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic)。據説在二戰期間,有些韋納克人覺得這是個造反的好機會,於是就聯繫了德國納粹自願給他們當“帶路黨”。雖然德國人最遠只到達了北奧塞梯,但斯大林在戰後還是免不了要對這些叛徒進行清算。斯大林清算起來哪裏會管你有沒有參與——整個車臣-印古什共和國統統連坐,大約50萬韋納克人被流放到中亞的哈薩克、吉爾吉斯等地(車臣方面的資料説是65萬),至少有四分之一的人因此死亡(車臣的資料説是40萬)。在所有被蘇聯政府流放的少數民族中,韋納克人的死亡比例是最高的。據説當時任何被認為“不適合運輸”的老弱病殘,以及所有抵抗、抗議、走得太慢的人都會被當場處決……事實上,蘇聯對韋納克人所進行的是一場種族文化滅絕運動——當地的大量藏書被銷燬,包括很多獨一無二的歷史文本;清真寺、村莊、墓地被夷為平地……恐怕斯大林的真正目的絕不止是預防叛亂,而是想把韋納克人從世界上抹去,將這羣“反賊”斬草除根。

車臣和印古什曾經被合併為一個共和國

藍色線為當年納粹德國在南俄推進到最前線,目標正是裏海油田

斯大林流放韋納克人的路線

蘇聯治下的少數民族眾多,緣何唯獨北高加索地區的矛盾如此激烈呢?一來宗教意識形態衝突難以調和,二來北高加索的戰略位置實在太過重要,是蘇俄石油基礎設施的重要樞紐,假如在二戰中北高加索失守,德國便能能長驅直入阿塞拜疆,控制裏海油田,獲得源源不斷的戰爭資源。

為了能夠充分控制這塊戰略重地,斯大林曾定下了一個規矩,車臣地區的最高領導人不允許由車臣人擔任。斯大林有意識地通過強權手段調整當地的民族比例,將韋納克人進行流放,可以給北高加索不斷受到伊斯蘭教擴張擠壓的親俄民族奧賽梯人騰出生存空間,一大片原本屬於韋納克人的領土被劃給了奧賽梯人。赫魯曉夫上台後否定了斯大林的做法,重新調整政策允許那些被流放的少數民族迴歸故土,然而歸來的韋納克人卻發現自己的房屋土地已經被俄羅斯人、奧賽梯人、達吉斯坦人等外族侵佔,為此引發了大量的衝突,使得當地的民族矛盾問題愈發尖鋭。

紅色部分是高加索幾個共和國之間的爭議領土

這些矛盾在蘇聯強權的統治下被暫時掩蓋,蘇聯解體後車臣第一時間揭竿而起,宣佈自己獨立。印古什倒是沒有那麼激烈,很清醒地認識到如果堅持獨立的話只會加劇和奧賽梯之間的衝突,搞得生靈塗炭民不聊生,於是選擇脱離了車臣-印古什共和國,加入了俄羅斯聯邦,希望能夠和平解決衝突。但顯然不是所有人都能理解這樣的做法,印古什和奧賽梯之間很快就由於歷史遺留的領土爭議問題,爆發了彼此仇殺的種族清洗。

當時領導車臣獨立的是蘇聯軍隊的老將杜達耶夫(Dzhokhar Dudayev),作為一名車臣人,他才出生一週就被流放到了哈薩克——杜達耶夫出生於1944年2月15日,而強制的流放始於同年2月23日,關於流亡的悲慘生活就是他童年的全部記憶。雖然他後來成為了蘇聯軍隊的將領,卻從未忘記過國恨家仇,毅然決然領導了蘇聯解體後車臣的獨立和反抗。

儘管當時從蘇聯獨立出去的國家很多,但由於戰略地位太過重要,俄羅斯前思後想還是覺得一定要把車臣控制在自己手裏——車臣一貫反俄,獨立出去之後為了生存幾乎百分百會投靠俄羅斯的敵對勢力,而這個地區又恰恰像楔子一樣釘在南俄重地……是可忍孰不可忍?!而當時杜達耶夫頗有些不可一世,宣佈獨立後得寸進尺,趁着俄羅斯虛弱無力,在高加索地區搞起了種族清洗和擴張主義,對境內的俄羅斯人進行了奴役和屠殺,甚至還試圖入侵達吉斯坦——在這樣一種背景下,1994年第一次車臣戰爭打響。

老卡正是在那個時候成為了杜達耶夫的支持者,他是個伊斯蘭學者(Mufti),也是個軍閥,私人民兵武裝“卡家軍”正是那個時候建立起來的。老卡作為一名宗教學者兼軍閥,非常懂得如何給手下的人打雞血,他説:一百萬車臣人和一億五千萬俄羅斯人,只要每個車臣人殺150個俄羅斯人,那我們就贏了!

第一次車臣戰爭那可是相當的慘烈,俄軍都是些新兵蛋子,士氣低落裝備缺乏指揮混亂紀律鬆散,被彪悍的車臣武裝殺得落花流水,後來的巷戰和游擊戰更是讓戰鬥無以為繼,最慘的是這場戰爭導致了10萬平民喪生——這主要是因為根本分不清楚車臣哪些是武裝人員哪些是平民,俄軍殺紅了眼就會無法差別攻擊。雙方打了將近兩年,俄軍付出巨大代價後依然拿不下車臣,最後只好灰溜溜地撤軍,車臣依然保持着事實獨立。

不過呢,俄羅斯有一個戰果是通過衞星電話信號定位幹掉了杜達耶夫,然而這次斬首行動卻導致了車臣更加混亂,新上台的總統完全控制不住手下的軍閥。大軍閥巴薩耶夫(Shamil Basayev)橫空出世,他是搞劫持人質、恐怖襲擊的專家,剛出道的時候就幹過劫機,在蘇聯解體後亂世的錘鍊中成長壯大。當年巴薩耶夫和本·拉登堪稱恐怖分子界的“北喬峯南慕容”,分別硬剛俄帝和美帝,甚至可以説在911事件之前巴薩耶夫才是世界頭號恐怖分子。作為一個有理想的恐怖分子,巴薩耶夫將理論和實踐相結合,曾經編寫過《聖戰者之書》(Book of a Mujahideen),乃是恐怖分子提高自我修養的必讀寶典。不得不説巴薩耶夫確實是個犯罪天才,他在三年時間裏,靠綁架人質勒索贖金搞了2億美元,這是當時車臣非法政府的主要收入來源。俄羅斯那些最出名的恐怖襲擊、大規模人質綁架案都是他指揮的,從此把車臣叛亂武裝帶上了“恐怖分子化”不歸路。1999年巴薩耶夫帶着一批人潛入到達吉斯坦,偷襲了俄羅斯的哨所,於是第二次車臣戰爭爆發。

曾經的世界頭號恐怖分子巴薩耶夫(圖片來源:網絡)

第一次的車臣戰爭打的是民族主義的旗號,説起來是為了民族的存亡;而到了第二次車臣戰爭的時候,卻徹底變了味,成了一場伊斯蘭教的聖戰,大部分參戰的都是聖戰分子,信仰瓦哈比教派。

這種轉變是一種必然,第一次車臣戰爭雖然俄羅斯無力取得全面勝利,但車臣的武裝力量也在苦苦支撐——他們的家園早已變成一片廢墟,無數親人在戰火中喪生。到了戰爭的後期,形勢變得越來越不利,人們變得越來越絕望,只有宗教洗腦的力量能夠支撐車臣人民繼續堅持下去,同時戰術也變得越來越傾向於以小博大不講武德的恐怖主義。由於恐怖主義必然會殺傷平民目標,為了減輕自己的負罪感,就更加需要用“聖戰”來美化粉飾那些殘殺行徑,這也為宗教極端主義提供了賴以滋生的土壤。

這種轉變徹底改變了車臣抗俄的性質,註定了後來的失敗。在第一次車臣戰爭剛開始的時候,車臣是一個受害者的形象,全世界都同情車臣,車臣被視為少數民族頑強不屈抵抗俄羅斯擴張主義的象徵;可是當車臣高舉着聖戰旗幟搞恐怖襲擊之後,他們對抗俄羅斯的合法性便徹底喪失了。

老卡身為伊斯蘭教學者,是一個對古蘭經和聖訓深有研究的知識分子,他最初曾是聖戰的倡導者,但他立場鮮明地反對後來那種充滿戾氣殺戮平民的極端主義瓦哈比教派,認為巴薩耶夫的《聖戰者之書》根本就是對經典的曲解。老卡對孱弱的車臣政府感到失望,而對殘暴的巴薩耶夫則非常不滿,於是選擇帶着自己的武裝力量和重建車臣的理想投誠了俄羅斯——當然,對他曾經的戰友來講,老卡無疑是個叛變革命的投機主義者。

無論老卡的真實想法為何,他確實做出了利益最大化的抉擇——俄羅斯打贏了第二次車臣戰爭,作為對投誠者的嘉獎,老卡被任命為了車臣共和國的總統鎮守一方,而他的私人武裝“卡家軍”則被大赦收編為了俄羅斯國民警衞隊——這橋段是不是很眼熟?就跟從前朝廷招安綠林好漢一樣。

巴薩耶夫領導的車臣反叛分子餘孽當然不會輕易放過老卡,計劃了十幾次針對他的暗殺,並最終在2004年得手。老卡遇刺那年,小卡才28歲,由於憲法規定的擔任車臣總統的最低年齡為30歲,他不得不等到2007年才登上“大寶”,從此之後他就在這個位子上一直穩穩地坐到現在。

小卡打那時起就成了車臣的土皇帝,用我們中國人比較能夠理解的概念來講,他就像一個吳三桂那樣的“藩王”。大家看過電影電視應該知道一個道理:當過叛徒的人一般都不會得到重用——既然你可以背叛自己的老東家,誰知道你會不會背叛我呢?所以咱們中國人就給小卡起了“卡祿山”這個諢號,覺得他就跟安祿山一樣,非我族類其心必異,遲早要造反。

從卡祿山平時的為人上來看,這還真是很有可能。他的統治可以用十六個字概括——聲色犬馬、個人崇拜、伊斯蘭化、黨同伐異。

卡祿山本人是個學習過伊斯蘭教法的阿訇,在日益“聖戰化”的車臣衝突中成長起來,見識過無數殘暴血腥的行徑……長期呆在這樣一種環境中,內心的“人性”還能剩多少本身就令人堪憂。成為車臣總統的這些年裏,他活成了一個生活奢靡的暴君獨裁者,觀念上越來越偏向原教旨主義,公開支持一夫多妻,娶了三個老婆並有12個孩子(包括領養);他支持伊斯蘭教法,清洗了車臣境內的同性戀,要求婦女戴頭巾,指揮政治謀殺,綁架那些反對他的人並實施酷刑……**車臣被稱為俄羅斯的“金融黑洞”,財政資金被廣泛挪用。**以老卡名字命名的艾哈邁德·卡德羅夫基金會(Akhmad Kadyrov Foundation)會以提供基礎設施服務為名,向所有車臣在職人員抽取10-30%不等的收入,這個基金會的運作完全不透明,不符合相關法規的規定……但俄羅斯的司法部門對此視而不見——不然還能咋滴?你還真能立案調查把卡祿山抓起來?

卡祿山囂張到什麼樣的地步呢?2015年他下過一條命令,車臣安全部隊如果在車臣境內遇到俄羅斯其他地方來的警察,就立刻將其擊斃——什麼是王法?老子就是王法!俄羅斯如果識相的話,就別來管我的事兒——當年吳三桂叛亂之前恐怕也不敢如此吧?因此車臣是一個事實上的國中之國,卡祿山則是一個事實上的21世紀封建君主,“高加索男爵”的封號對卡祿山而言當之無愧。

俄羅斯如今已是養虎遺患,普金在位的時候,還能靠着個人威望壓制一下這隻會吃人的老虎;一旦普金失勢,這隻老虎會怎麼樣可就不知道了。

俄烏戰爭期間,卡祿山帶着卡家軍一開始興致勃勃地參與了烏克蘭的入侵,他們原本或許覺得這場戰爭會速戰速決,趁機發點戰爭財。俄羅斯派卡家軍出征是想要讓他們開展針對烏克蘭總統的斬首行動,出師不利之後,卡家軍就躲着不肯出戰了。據説後來卡家軍一部分撤回了車臣,另一部分搖身一變成了“憲兵督戰隊”,專門截殺俄羅斯逃兵,處決拒絕參戰的烏克蘭分離勢力士兵——這些車臣武裝分子上陣殺敵不一定在行,可製造和散佈恐慌可不就是他們的看家本領嘛!

老虎餓了要吃人,俄羅斯這些年只好源源不斷給車臣鉅額的補貼來餵飽這隻老虎,這些錢雖然有一部分流進了卡祿山的口袋,但仍然足以重建整個車臣,因此才有了格羅茲尼這座花園城市。

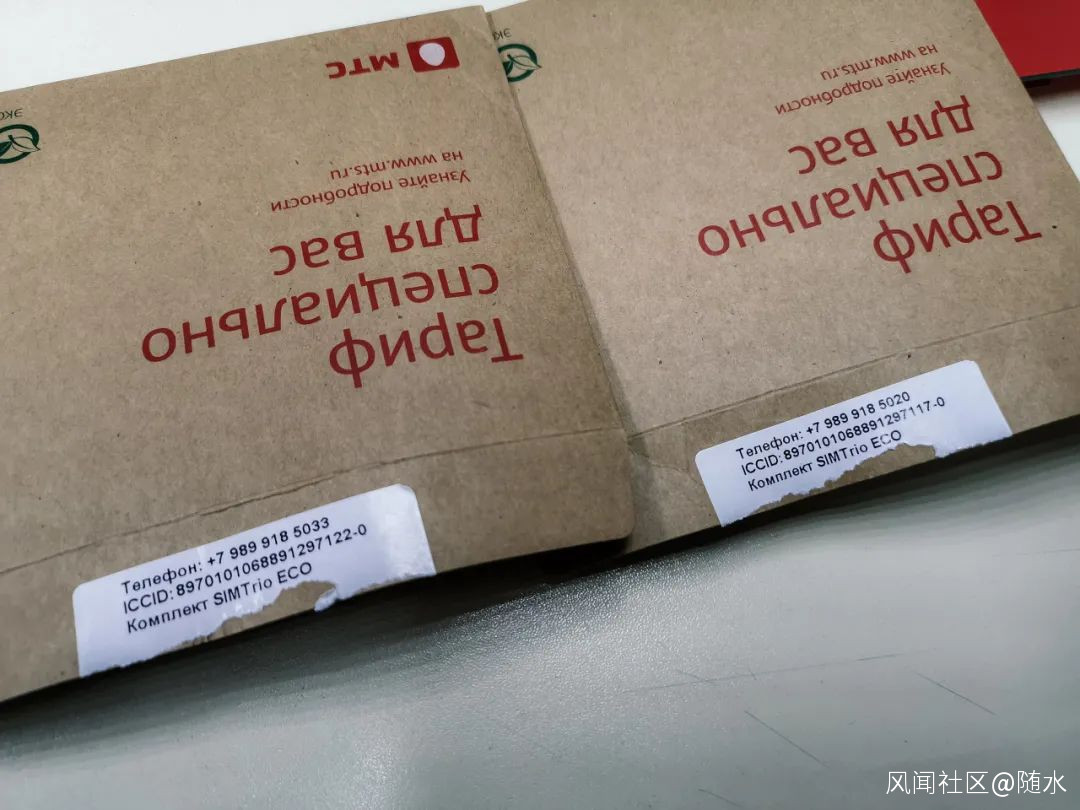

在格羅茲尼住下之後,第一件事就是去營業廳辦俄羅斯電話卡,驚訝地發現這裏的電話卡居然不要錢!我走南闖北跑了那麼多地方,頭一回碰到電話卡免工本費的事情,其社會福利可見一斑。手續也非常簡單,五分鐘搞定——當然,數據套餐還是要錢的。

電信營業廳的營業員是兩個年輕的姑娘,按照伊斯蘭教的要求戴着頭巾,其中有一個漂亮得就跟瓷娃娃似的,雖然我太太就在邊上,但還是把我給看呆了。這並不是我第一次來俄羅斯,之前在南高加索又呆了那麼多天,照理説早該對斯拉夫女性的美貌免疫了,可我還是很沒出息地被車臣姑娘一次又一次驚豔到……

在車臣開通手機卡,連SIM卡工本費都不收

坐車遇見的車臣美女

在街邊賣格瓦斯的美女

買草莓的小姑娘,把我給萌到了

這應該是個大媽,但假如單看那雙眼睛,依然覺得很美

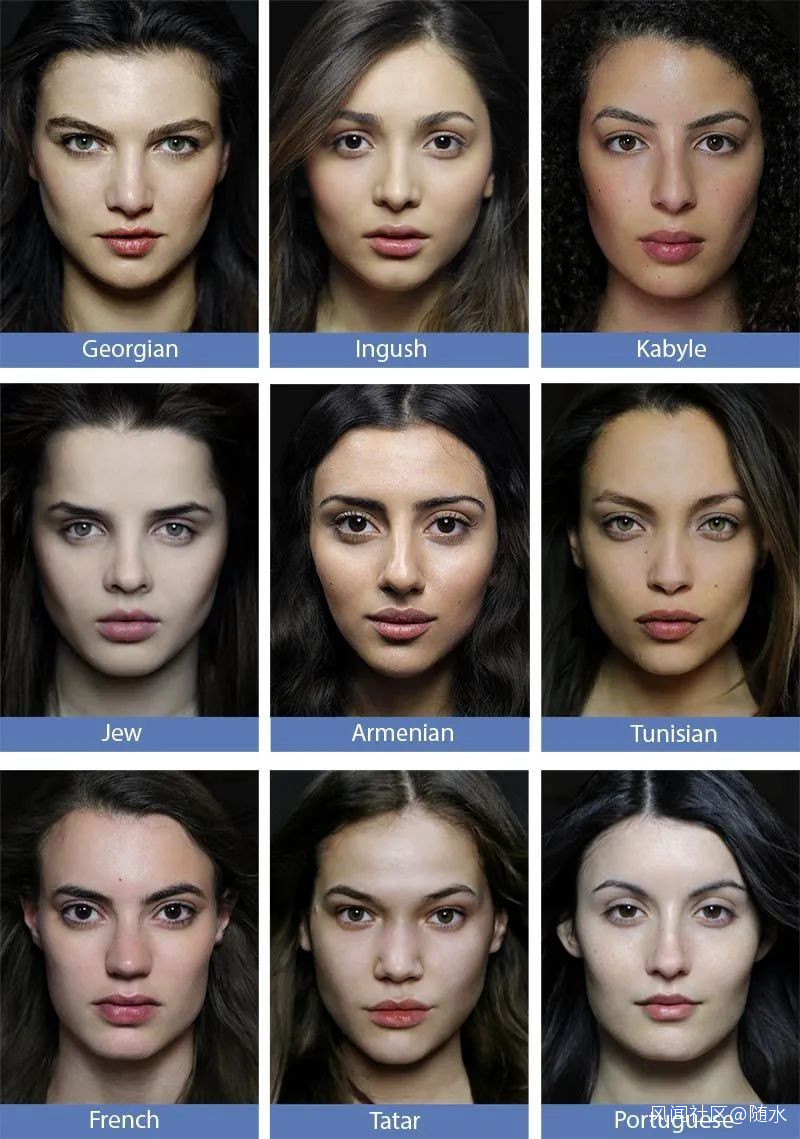

在遊歷各地的時候,我觀察到過這樣一個現象——貌似穆斯林女性都長得格外漂亮,尤其是中東那邊,波斯美女名不虛傳啊!但後來我發現,這或許是罩袍和頭巾帶來的錯覺。

我在印度疫情期間,經常去一個超市買菜,收銀的小姑娘每次戴着口罩,她皮膚比一般的印度人白,大眼睛長睫毛露在外面看起來驚為天人。我心裏感慨啊,**怎麼一個小收銀員都這麼美呢?**後來有一天她沒戴口罩,瞬間幻想破滅……

伊斯蘭教將女性包裹起來的裝束有着異曲同工之處,最高級的性感必定基於遮掩。穆斯林國家主要分佈在中亞,中亞人的五官底子本來就好,袍子、頭巾將身體一裹,只露一張立體感極強的臉來——保守的甚至只露一雙眼睛——如同現代藝術作品留白處的引人遐想,那是相當的勾人;假如讓她們穿世俗的服裝,可能反而會暴露種種不足。另外呢,高加索人種女性“保質期”短的問題在車臣很明顯,街上女性似乎只有兩種——小姑娘和大媽,沒有中間道路,就好像那張著名照片“阿富汗少女”與17年後重逢的對比。車臣的中年婦女看起來跟俄羅斯其他地方沒什麼區別,大都虎背熊腰,我覺得這跟當地高熱量的飲食習慣有關,大量攝入碳水化合物和油脂,每天在這些碳水炸彈的轟炸下,很少有人能“優雅地老去”。

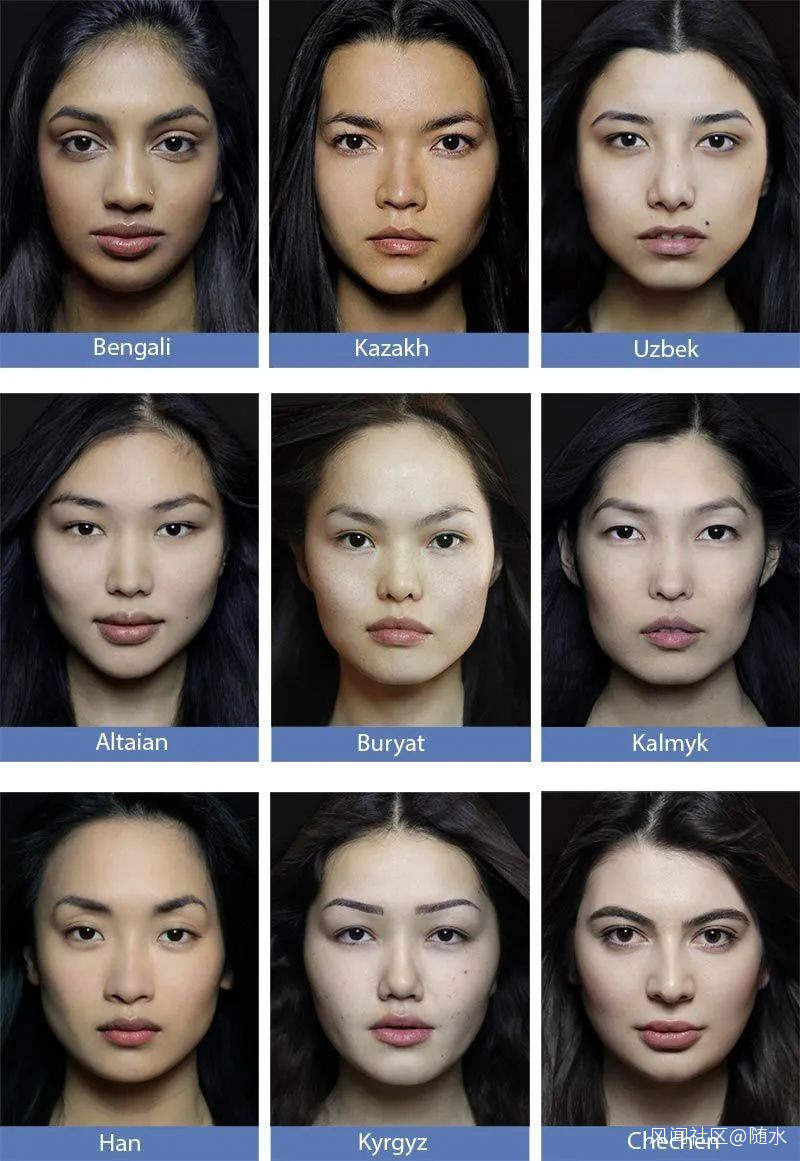

瞧一瞧看一看,亞歐大陸各民族的美女哪個是你的菜

這個則是高加索各民族的女性容貌對比

12歲的阿富汗少女與29歲的阿富汗大媽(圖片來源:美國國家地理)

一提到車臣婦女,大多數人首先想到的必定是“黑寡婦”。

車臣喪心病狂的自殺人彈“黑寡婦”正是巴薩耶夫最早在2000年發明出來的,僅他自己就親手培訓了至少50名黑寡婦。巴薩耶夫在2003年曾經使用“黑寡婦”暗殺過老卡,但沒有成功,拉了一大堆人陪葬。黑寡婦這招對恐怖分子來講簡直“物美價廉”,在兩次車臣戰爭中,車臣大半的男人都戰死了,剩下的那些無依無靠的婦女很容易被動員起來,有些人是為了復仇,有些人是因為絕望,當然無一例外是受到了宗教的蠱惑和欺騙。“黑寡婦”也叫“真主的新娘”,是宗教極端主義的產物。用“黑寡婦”來搞恐怖襲擊相當有優勢——自殺人彈所需的訓練遠比打游擊的“聖戰士”要簡單,許多“黑寡婦”的炸彈都是由別人遙控引爆的;那個年代的安檢水平十分落後,人們往往對外表柔弱女性都不怎麼設防,這就使得她們進行滲透要相對容易,把炸彈藏在寬大的罩袍之下就能神不知鬼不覺混入人羣。

當我走在車臣街頭看見當地婦女的時候,總是會忍不住想象——車臣戰爭爆發的時候,她們是怎樣一種處境呢?嗯,這位看起來太年輕,那會兒她可能剛剛出生;這位年紀看起來挺大了,她是否曾經在戰爭中失去了自己的丈夫?她有沒有想過去當“黑寡婦”復仇呢?——總之吧,這種**“每個中老年婦女看起來都像‘黑寡婦’”**的想法在我的腦海中揮之不去。

我會這樣想是有原因的,格羅茲尼就像一座“女兒國”,大街上的女人遠比男人要多得多,或許男人們白天都去了公司、工廠上班,所以才會“隱形”,但車臣男女比例的失調是毋庸置疑的,這就不禁令我猜測其中的許多人會不會是寡婦。我在當地坐上一輛小巴,上車之後數了數,車上一共17個女人、2個男人——一個是我,另外還有一個鬚髮俱白的老頭。

隨便跳上一輛車,算上我是17女2男(前面還有一些女的沒拍進來)

街上隨手一拍,拍到5女1男

我在公共場所見到的工作人員都是女性

由於這種女多男少的情況,車臣存在着事實上的“一夫多妻”制,小卡本人以身作則娶了三個老婆,並提倡“一夫多妻”。這個現象其實特別耐人尋味——當年先知穆罕默德主張“一夫多妻”的時代背景,正是由於伊斯蘭教創始之初與周邊部落常年征戰導致女多男少,留下了大量需要照顧的孤兒寡母——換言之,在伊斯蘭教看來,多討幾個老婆在大量損失男性人口的戰爭年代是一種“慈善行為”,而且還能夠加速補充人口。車臣的社會現狀剛好與先知的主張相契合,由此可以想象當初伊斯蘭教從夾縫中成長起來的艱難環境,而其攻擊性、擴張性等特點都可以從車臣這些年的變化和經歷中找到根源。關於這一問題,可以看下我之前寫過的《伊斯蘭教究竟出了什麼問題》。

宗教極端主義之所以會開花結果,是因為有其紮根的土壤——戰爭、貧窮、外部意識形態的競爭壓力……簡言之,越是艱難的環境,越是容易產生宗教極端主義。兩次車臣戰爭的旗幟從民族主義轉變成了宗教極端主義,正是因為連年的戰亂造成了巨大的破壞,下頭的老百姓橫豎沒有出路,不惜鋌而走險魚死網破。大家可以想想,當年二戰如果不是往日本扔了兩個原子彈,日本到後來彈盡糧絕之時不也差點想搞“一億玉碎”的“軍國極端主義”嗎?哪怕只要能過上和平安定的温飽生活,也不至於願意去做自殺人彈或者神風特工隊不是嗎?

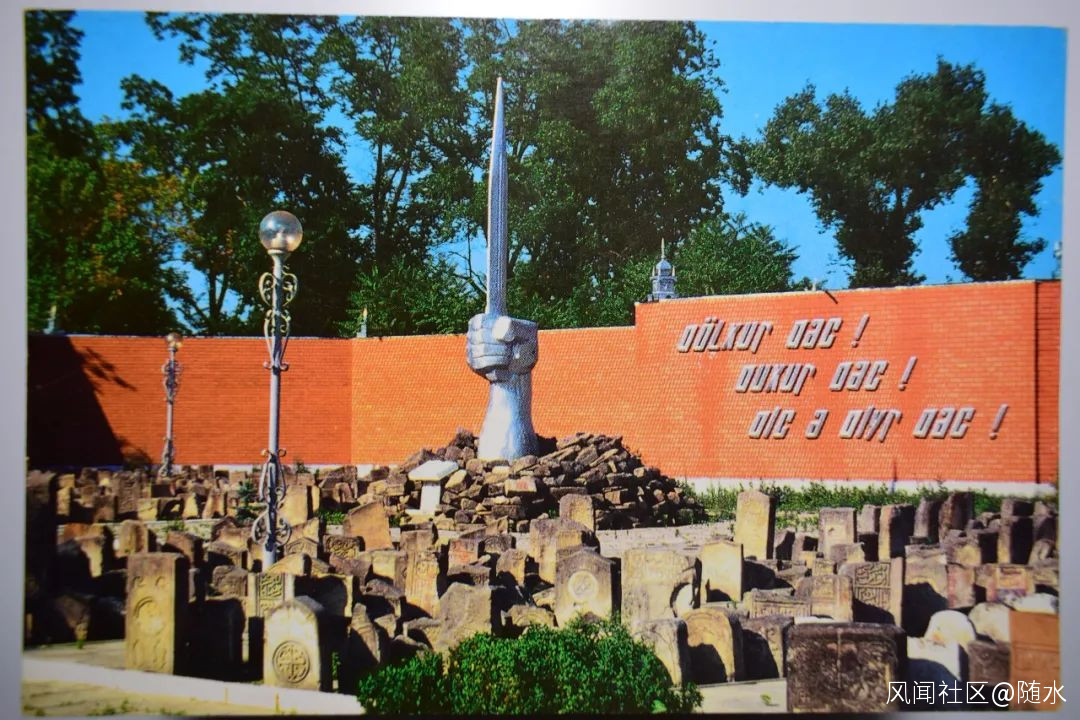

所以俄羅斯想要一個穩定的車臣,首先得要有一個富裕的車臣。如今車臣的卡祿山政府雖然腐敗,但至少老百姓生活看起來一片歌舞昇平。在去除宗教極端主義土壤的同時,曾經兩次車臣戰爭的痕跡也被一點不留得抹去了——至少在俄羅斯政府看來,兩次車臣戰爭沒有任何值得紀念的東西,不如用繁華的新城將醜陋的舊傷疤掩蓋。

格羅茲尼的中央大街,一頭是“車臣之心”清真寺,以及邊上的總統府、五星級酒店等高大上的建築,另外一頭是衞國戰爭紀念碑,永恆之火熊熊燃燒。紀念碑下面有一座紀念館,正門口是老卡的大理石畫像和紀念銘文,紀念館從俄羅斯的角度講述了車臣的歷史……不久前還是人間地獄的格羅茲尼在短短十多年間就變得如此美麗繁華,並且到處懸掛着普金的肖像照。我很想知道的是——車臣人民對此究竟是怎麼想呢?那兩場生靈塗炭的戰爭究竟意味着什麼呢?那麼多族人付出生命究竟又得到了什麼呢?他們會如何跟自己的下一代講述這段歷史呢?還是説戰後成長起來的年輕人很快就會忘記曾經發生的事情?

圖為車臣的中央大街,我就住在照片最中間的公寓樓民宿裏(圖片來源:Wiki)

曾經車臣戰爭的紀念碑,如今已被拆除(圖片來源:Wiki)

衞國戰爭紀念碑

衞國戰爭紀念館門前的老卡像

車臣博物館

普大帝

有種國內小區健身園的感覺

民族的團結和存亡正是依靠民族的共同記憶來維繫的——“忘記歷史就意味着背叛”,這句話反映了民族對於遺忘歷史的焦慮。但很多人容易忽略的是,歷史可以任人打扮,由各執一詞的不同人講述出來會有許多種不同面貌……

從車臣的角度來講,儘管現在名義上是俄羅斯的一部分,吃着俄羅斯的財政補貼,卻又能夠享有事實上的自治,不受俄羅斯法律的束縛——所謂“兩全其美”不過如此。可以斷言的是,假如車臣當初依然保持事實獨立的話,人民絕對不可能有現在的生活水平,大概率成為另外一個像阿富汗、敍利亞那樣的恐怖主義大本營,被西方當作一枚搞亂高加索地區的棋子。

從俄羅斯的角度來講,車臣已經變得越來越難以控制,而他們顯然也無力“削藩”。基地組織、ISIS的歷史經驗表明,非穆斯林政府去扶植伊斯蘭教政權幾乎一定會遭到反噬——那些地方上的伊斯蘭教政權一旦壯大起來,就會追求“伊斯蘭化”並試圖擴張;而當這種擴張引發衝突和戰亂之後,幾乎必然會陷入“宗教極端主義”。這是一種不可調和的意識形態矛盾,雖然卡祿山口口聲聲是普金的“忠實粉絲”,但假如讓他在普金和安拉之間選一個,他必然會毫不猶豫地選擇安拉——穆斯林的忠誠只屬於安拉,怎麼可能給普金這樣的異教徒?

俄羅斯對此無能為力,在世俗的框架下,在宗教自由和人權的壓力下,在卡祿山武裝力量的槍口下,目前只能被動地維持着這種脆弱的平衡,繼續每年給車臣“進貢”大量的補貼來換取地區的安定……明知是飲鴆止渴,卻也別無選擇。這些年來,俄羅斯東正教徒的出生率要遠低於穆斯林,穆斯林人口比例正在快速上升……在接下去的世代中,宗教和民族矛盾的爆發恐怕只是時間問題。

戰火燃燒着的車臣格羅茲尼,武裝人員仍不忘宗教功課(圖片來源:Wiki)

曾經的杜達耶夫、巴薩耶夫們有一個夢想,那就是建立“高加索酋長國”,用伊斯蘭原教旨主義統一整個北高加索地區……好戰和擴張是寫在伊斯蘭教基因裏的,追溯兩次車臣戰爭爆發的導火索,都跟車臣武裝企圖染指達吉斯坦有關。

高加索酋長國想象中的版圖

那麼問題來了——跟車臣山水相連、並且同樣信仰伊斯蘭教的達吉斯坦為啥不造反呢?

【未完待續】

草根公眾號博主,野生紀實攝影師,歷史、哲學、宗教愛好者,專注於南亞文化、大喜馬拉雅文化、宗教文化等主題,常年深入藏區、南亞、中東、中亞等地考察。