張曦|構建更人文的哲學倫理學——兼議新文科對學科中心問題的重塑_風聞

探索与争鸣-《探索与争鸣》杂志官方账号-2022-04-24 21:54

張曦 | 廈門大學閩江學者特聘教授

本文刊於《探索與爭鳴》2022年第3期

非經註明,文中圖片均來自網絡

張曦教授

高等教育中的“學科”,是現代學術制度的產物。新文科建設的重要任務,就是超越傳統的“學科間”壁壘,倡導以真實問題為研究導向,開展“學科+”型融合研究。要打破西方現代學科意識的壟斷地位,構建中國特色的文科學科體系、學術體系、話語體系,在更高水平上重塑全球文科學術版圖,新文科建設無疑是一個重要突破點。具體到哲學學科,如何在新文科建設機遇中找到自身發展新定向,既需要站在一級學科層面上頂層架構,也需各個二級學科立足自身特點開展創新實驗。

怎樣理解哲學領域的新文科建設

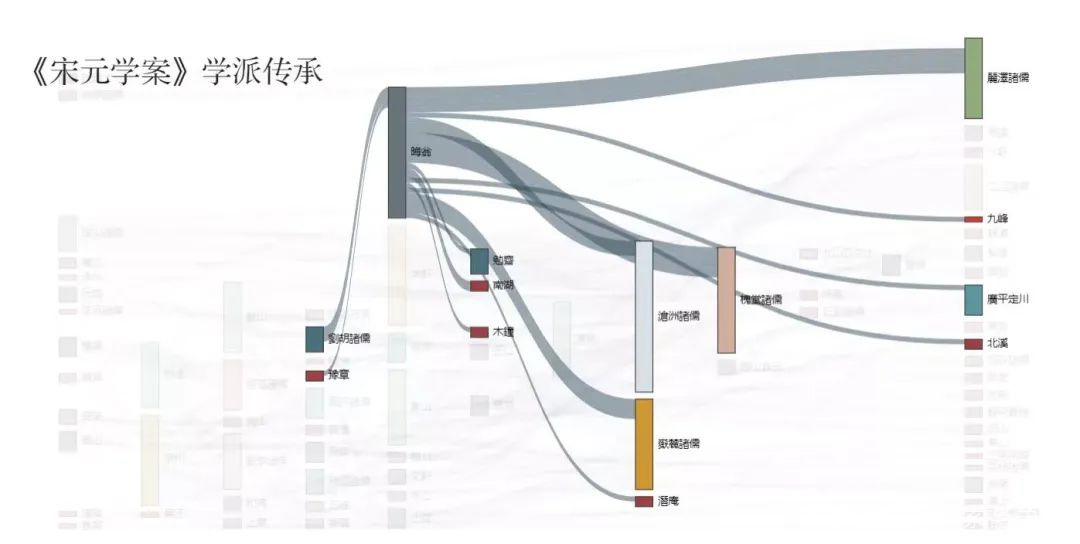

説到“新文科”,很多人立即想到“新科技+傳統文科”,特別強調人工智能、大數據、雲計算等數字科技成果與傳統文科在方法論層面的對接。我們首先要承認,新科技在數據處理、可視化方面,的確具有突出優勢。在新科技助力下,橫在紙面上的文字信息有望以數據幻視的形式變得更可視、可感。例如,《洛陽伽藍記》中的北魏洛陽城可以被“看到”;歷史文獻中複雜的人物師承譜系關係可以得到線性化清晰展示;藉助數據科學的獨特優勢,傳統文科特別是社會科學領域的研究效率可以得到大幅增強。

北京大學首屆數字人文作品展的“宋元學案知識圖譜可視化系統”

但是,在歡呼數據科技優勢的同時,我們千萬不能忘記,作為一門人文學科(disciplines of humanity),哲學領域的知識生產,本質是一種個性化藝術活動。在這種個性化活動中,治學者生成問題意識的獨特眼光,始終具有不可替代的根本重要性。毫不誇張地説,在哲學研究中,材料始終服從於眼光、方法始終服務於問題。哲學的本質是面對人性(humanity)的歷史和現實表現提出反思性問題,哲學家的根本氣質是沉思者。在師徒相受時代,靠死記硬背出不了哲學家;在未來雲計算時代,靠海量數據的奇妙處理技術依然出不了哲學家。所以,數據規模的海量堆積和無限擴大,這件事本身在哲學領域還不屬於重大創新。

哲學領域的重大創新,甚至範式級重大創新,最根本的標誌始終是產生新的問題意識,並且帶動方法論系統的相應變革。也就是説,提出新問題、給出新論證、推出新思想,這是哲學領域實現創新的要義。因此,在哲學領域開展新文科建設,不能搞“用科技的新瓶裝知識的舊酒”,而要特別注重立足重大歷史轉折期中出現的時空新變化,在哲學學科內部及時自覺催化出新問題意識和新知識產出模式。所以,在哲學領域,新文科建設中最大的“新”,就是確立新的中心問題,並匹配致力於解決這個問題的新方法論系統。

新文科如何重塑學科中心問題

哲學是一種看待世界的眼光,也是一種沉思世界的方式。人類正因為擁有這種眼光和沉思方式,所以才能從無意義的世界中解讀出從屬於人性的意義,從無秩序的時間中發現從屬於良善生活的秩序。如哲學倫理學這門學科,從本性上來講,不應該被看成一個獨立的學問門類,而是一個獨特的發問視角。它把思想眼光的投射焦點,放到了人類生活領域的一個特定問題上。這就是所謂的蘇格拉底問題:何為人值得一過的美好生活?哲學倫理學從這個問題出發,依靠對人性中崇高和壯觀的那部分因素的信任,從理論上構造出有關“美好生活”的各種理想樣態。在這個意義上,這門學科的核心任務,就是以哲學的方式反思“人”所過的生活,對人類生活的品質和意義給予比較和評價。

過去一個世紀,全球生活圖景的理想樣態,遵循西方式現代化道路的指引。這種對理想生活樣態的西方式理解,是1500年以來西方工業化和資本主義化文明在精神文化領域產出的成果,通過五個多世紀的涓滴效應,這些成果滲透到全球人心的隱微角落中。在哲學學術—思想領域,表現為習慣於以“普遍主義”視角提問,探索“普遍歷史”問題,諸如“如何使普遍歷史在本土文明得以具體化”“如何使本土生活方式獲得普遍化改造”。對於這種“普遍主義”的提問方式,中國學術界從來沒有全盤接受過,一直表現出某種猶豫和抵抗。但物質生活水平曾經的落後,也使這種抵抗缺乏可靠的信心,不時出現的國學熱、後現代熱等各種“熱”,在情緒和態度上有抵抗的涵義,但也很難在學理上走得更遠、更系統。

今天,局面發生了改變。經過四十多年的探索,“中國式現代化道路”從一種理論選項,變成了一種可能現實。近年來,主要西方大國內部出現的巨大變化,也使我們日益清醒地認識到,西方現代文明的底層邏輯恐怕存在不可忽視的漏洞和缺陷。因此,我們期待中國文明在未來不要變成另一種西方文明,並且也相信,未來的中國文明一定會是一種形態更優越、更完善的人類文明。生活世界的實際變化,已經使“普遍主義”的幻覺被擊得粉碎。在這樣的歷史背景下,新文科建設,對哲學倫理學來説,首先就意味着學科中心問題必須發生深刻調整。哲學倫理學學科的知識生產,不能再滿足於簡單整理歷史遺留的國故資料,移譯充滿異域風情的知識信息,更不能以對接國外知識生產中的熱點話題發表幾篇“洋文章”而沾沾自喜。在新文科建設背景下,中國的哲學倫理學學者,要有更大的雄心壯志,要能夠從哲學視角去理解作為反思對象的中國現代文明本身,去論證和捍衞屬於“我們”的獨特生活方式,去講清楚理想化的中國現代文明在品質和前景上的優勝性。如果我們忘記擺在眼前的這些至關重要並且十分緊迫的大問題,而片面、狹隘地理解新文科的涵義,恐怕得不償失。

怎樣重塑哲學倫理學的學術史研究

學術研究要以學術史積累為基礎,學術創新要以學術史脈絡梳理為前提。學術史研究的內在意義和價值毋庸置疑。但具體地看,在哲學倫理學領域做什麼樣的學術史研究、怎樣做學術史研究,這兩個問題過去並沒有得到很好的解決。一直以來,哲學倫理學領域學術史研究的主要方法就是圍繞馬、中、西三條線“清點家譜”。表面上看,“清點家譜”圍繞的思想主線有一個關鍵詞,叫作“倫理”或者“道德”,從而使得這種學術史研究獲得了學科屬性。但是,人類歷史上每一位偉大的哲學家都沉思過類似“人是什麼”“人在宇宙中的位置”“良善生活的構成和涵義”這些問題。不同的哲學家,以不同的處理方式回答這些問題。有的哲學家直接以“倫理學”方式加以處理,有的哲學家則在“本體論”“生存論”乃至“知識論”意義上加以處理。對於最偉大的哲學家來説,只有從更大的整全思想結構中,才能把握到其對上述問題的深邃思考。所以,誤以為抓住“倫理”“道德”這些關鍵詞就是抓住了哲學倫理學學術史的邊界,這種認識是比較片面的。“倫理”和“道德”是人在時空中生存的一個維度,但這個維度離開了“人的存在”的整體性就無法獲得理解。

因此,在實際研究中,為了把握住哲學倫理學學術史研究的邊界,學者們在試圖緊扣“倫理”“道德”關鍵詞的同時,經常容易感覺到對研究對象缺乏整體性把握,從而使研究成果的質量達不到一級學科公認的水準。但是,試圖維繫整全性,又會面臨踏出邊界的危險,從而使研究成果看起來與馬克思主義哲學、中國哲學、西方哲學這三大二級學科的研究內容發生高度的交叉重疊。有的學者早已對此感到困惑:哲學倫理學內部的學術史知識生產,到底在什麼意義上是一個獨立的事件?為什麼不能分別歸併到上述三大二級學科旗下,作為其各自的一個子集存在?這個問題看起來是對學術史研究邊界的發問,但其實根本上也是對學科存在獨立性的質疑。

切換到新文科視角下,也許這些問題會得到解決的契機。在此,筆者拋磚引玉,以哲學倫理學為例將初步設想與不同領域的學界同仁進行一些交流。文明有它的來處去路,文明優勢也只有在古今中西人類生活經驗的比較中才能確立。為了從哲學倫理學確認中國現代文明和生活方式的特色和優勢,以學説理論的方式刻畫出具有自身優越性的中國文明前景,就迫切需要一種“比較文明學”的觀點。在實現學科中心問題轉換的過程中,我們不妨將哲學倫理學學術史研究的着眼點放到“比較文明學”視角上,將馬、中、西哲學龐大問題域中有關人性的歷史生存、文明的存續發展、社會的革新進步部分做深、做透。在古今中西文明的比較視角下,從根本上講清楚中國現代文明為什麼有利於塑造更好的“人”、更好的社會、更好的世界。

只有從簡單的資料翻譯蒐集、模糊的問題捕捉刻畫、重複的人物思想評述中走出來,真正跳進文明發展本身的洪流中去,以古今中外人類文明的比較者、鑑賞者、評價者的姿態,去思考中國現代文明的獨特價值,哲學倫理學中的學術史研究部分,才能真正鞏固地確立起自身邊界,贏得獨立存在的意義和價值。這樣一來,哲學倫理學的學術史研究,就變成了有關人類文明學説的歷史研究。哲學倫理學,就變成了一門致力於找到中國現代文明理想樣態的“比較文明學”。在“中國學派”崛起的歷史機遇中,這樣一門學問,將來才真正有資格參與乃至引領全球特別是全球發展中國家哲學倫理學知識生產。

為什麼哲學倫理學應當“更人文”

多學科融合,是新文科建設的題中之義。對於哲學倫理學來説,如何實現多學科融合?簡單的看法是,倡導“哲學倫理學+”。這個認識是正確的,但也必須進一步深化。“學科+”,首先面臨的是“誰+誰”“+出一個什麼樣的新知識”的問題。作為一門人文學,哲學倫理學知識輸出的理想狀況,是不斷在學術—思想層面加深對人性生活的理解。這就意味着,哲學倫理學領域的“學科+”,必須以自身中心問題為基準和出發點,調用多學科資源對中心問題開展融合式解答。這樣,我們得到的將是獲得了鞏固和增強的“哲學倫理學2.0”,而不是學科在融合名義下的流失。“人文學”的基準定向,是實現“哲學倫理學+”的真正立足點。

自有文明以來,人類生活的物質環境發生了劇烈變化。在某種意義上,人類生活的確不斷變得更便利、更舒適。啓蒙運動之初,伏爾泰等思想家曾樂觀認為,物質生活的“進步”必然伴隨精神生活的“進步”。這種觀點被盧梭深刻地揭露為一種幻覺。歷史也證明,盧梭,而不是伏爾泰,對這一問題的看法更具有現實主義氣質。人內在心靈世界的活動機制,人的慾望和激情對人性生活的擺佈和左右,在整個文明史上變化並不大。也許到了未來共產主義社會,情況會發生變化,但就我們所經歷的歷史階段來説,人性(humantity)樣式始終保持着恆常。也正是在這個意義上,馬克思和恩格斯才將我們正在經歷的人性歷史稱為“史前史”。

“史前史”中的哲學倫理學,是服務於平凡人的學問。人性受困於激情和慾望的糾纏,被偏見和無知所矇蔽,註定要沉淪於混亂中。人格中的渺小,秩序和歷史的波折,無不是這些魯莽、偏見和無知的後果。但人性中也始終有一個尋求偉大、尋求秩序的內在訴求。也正是這種內在訴求,始終呼籲着對人性缺陷的一種糾正。如果説,在我們所實際經歷的這段人性歷史中,哲學倫理學的治學者在工業化論文生產之外還有什麼內在使命,那麼我想就是探索對現實之人心靈結構的優化之道。

只有當哲學倫理學把握住了它的內在使命,它才能在擴展自己的論域和對象素材的過程中,不迷失自身的邊界。同時,也惟其如此,哲學倫理學才能真正學會如何將新的論域和新的對象素材納入自己的研究範圍之中。近年來,筆者和團隊積極拓展哲學倫理學素材對象。我們將哲學倫理學理解為一種“人性探尋事業”,將科幻、動漫等文學作品乃至文博器物,視作哲學思想的“另一種表達”,在“倫理學+文學”“倫理學+藝術學”等領域做了一些嘗試。通過這些嘗試,我們認識到,哲學倫理學這項“人性探尋事業”的獨特魅力,不在於將學科已有的教條化原理和知識投射灌注到鮮活的生活世界之中,而在於從多樣態、多維度展開的生活世界素材中提取新的倫理知識。

對於這種新型倫理知識的研究者來説,它的整個生產過程是學術思想生產與精神生活質量同步提升的過程,在此過程中,學理和生活世界真正達到了內在嵌合,“做好學問”和“做個好人”成為一體化的理論目標。理論化的哲學倫理學獲得了真正的實踐性。我們將這種知識生產過程,稱為“做倫理學”。在“做倫理學”的知識生產中,數據科學、元宇宙、基因編輯這些新科技,也將以“更人文”的方式進入哲學倫理學研究視域。就像任何科學技術發明對人性生活的影響首先表現為對人的內在精神結構的衝擊那樣,“更人文”的哲學倫理學考察新科學技術的根本出發點,是搞清楚科學發明進步本身的人性涵義。

比起去問一項技術“在道德上是正確的還是錯誤的”“在倫理上是好的還是壞的”甚至“是不是內在具有道德價值”這種抽象淺層的問題,“更人文”的哲學倫理學傾向於去問:一項技術到底能否被現實水平上的人性所承載?我們到底能不能使新的科學技術發明助力提升現實人性生活的質量,而不至於反過來被它削弱、惡化?這個態度,也是柏拉圖和朱熹這樣偉大的古代哲學家在面對他們眼中的新技術、新科學時所採取的態度。在“道術將為天下裂”的時代,我們需要一個面向整全實在結構的哲學倫理學。比起參與到“道術紛爭”之中,它更應當立足中國文明自己的使命和目標,將“如何提升中國人現在和未來的人性生活質量”的問題擺在學科中心位置,以“大無畏”的精神,探尋我們以及我們的子孫值得一過、永續和平與繁榮的生活樣態。在新文科建設為哲學倫理學提出的諸多可能任務中,這是最根本的。