錢學森的“遺憾”:從一次鮮為人知的內部爭議説起_風聞

钛禾产业观察-钛禾产业观察官方账号-领航中国核心产业升级的创新型智库2022-04-24 15:35

中國航天日特稿 | 技術科學、系統工程、商業航天

作者 | 劉愛國

研究 | 熊文明、任友善

數據支持 | 鈦禾產業研究院

變革者

No.30

本文從選題、調研、修訂完稿歷時近兩年,在寫作過程中得到了中科院戰略院顧淑林研究員、中科院力學所談慶明研究員等“兩彈一星”前輩,以及浙江大學吳曉波教授等知名學者的大力幫助。特別感謝去年逝世的爆炸力學奠基人、國家最高科學技術獎獲得者鄭哲敏院士,在病危之際還對本課題給予了巨大關懷和支持。謹以此文獻給第七個中國航天日,向新中國航天和科技事業的奠基者們致以最崇高敬意!

上世紀50年代,新中國航天事業剛剛起步時,幾乎是一張白紙。一無技術基礎,二無組織基礎。

1955年9月17日,經過中國政府的不懈抗爭和艱難營救,錢學森和他的家人終於登上“克利夫蘭總統號”郵輪,踏上回國的旅途。9月27日,中國科學院召開會議,決定邀請尚在歸國途中的錢學森擔任力學研究所的首任所長。

回國後的錢學森決心搶回失去的時間,隨即馬不停蹄展開了調研工作。調研情況卻讓錢學森十分沮喪。百廢待興的新中國,既缺研究工具,也缺研究設備,他在筆記中寫道:

“我從樂觀一下變為悲觀,真是覺得寸步難行……不知道在艱苦的環境中奮鬥、找出路,怎樣白手起家。”

設備短缺尚可以通過各種辦法克服,人才匱乏卻是更為頭疼的問題。這段時期,雖然有梁思禮、朱光亞、鄧稼先、郭永懷、華羅庚等流落海外的科學家們陸續歸國,但是錢學森清楚知道,光靠幾個科學家是造不出導彈衞星的,新中國迫切需要建立科研機構,加快培養出一批自己的技術人才,讓眾多科研和技術人員在一個有層次、有效率的組織系統下各司所長,發揮作用。

1956年10月8日,在北京西郊空軍466醫院的食堂裏,聶榮臻元帥宣佈國防部第五研究院正式成立。首任院長錢學森在簡單的成立儀式後,走上講台為參加儀式的人們講授“導彈概論”。而此刻台下坐着的一百多名年輕科研人員,絕大多數連一枚真正的導彈長什麼樣都沒見過。

身兼中科院力學所所長和國防部五院院長兩職的錢學森,此刻正殫精竭慮描繪着新中國航天事業的遠景藍圖。然而不久之後,一場發生在中科院力學所裏鮮為人知的內部爭議,卻打亂了錢學森的最初規劃。

1

“錢楊之爭”:一段塵封往事

在那個大躍進的年代裏,科技戰線同樣充斥着“大幹快上”的思想。1958年,力學所的原來按學科建制的6個研究室全被推翻,改為以“上天、入地、下海”的任務目標重新編組,其中“上天”作為重點,由力學所聯合化學所在懷柔建立二部作為研究基地。

改組方案由時任力學所所長錢學森、黨組書記楊剛毅、副所長郭永懷三人共同拍板決定。然而在二部的建設思路上,錢學森和楊剛毅之間卻出現了明顯分歧。錢學森希望二部主要承擔新型火箭燃料方面的基礎研究,楊剛毅則主張直接研究固體火箭、地對空導彈等產品。

1964年某天,力學所科研處長姜偉來到錢學森辦公室請教問題。談到力學所的發展方向時,錢學森袒露了自己的真實想法:

“國家太窮了,搞不起那麼多的試製和生產。既然五院負責航天,就讓五院研究火箭,力學所配合他們做前瞻性的預先研究,做他們不會的東西。”

錢學森並不認同力學所也要搞火箭的做法。一方面原因是當時從蘇聯引進的固體火箭,我國通過逆向工程已經有了一定突破,沒必要再重複研究。而此刻錢學森更擔心大型火箭的燃燒穩定性問題——未來大型火箭所用的新型液體燃料,需要經過霧化、氣化、和氧化劑均勻混合以及燃燒等一系列複雜過程——對於如何精確掌控這一過程,以確保大火箭續航和燃燒穩定性這方面我們還一無所知。

錢學森不主張力學所直接研究火箭的另一個原因是,力學所沒有一個工程師,所以即使研究出來也未必能用:

“我不相信的,我不敢用,也不會用的。”

錢學森的一席話讓姜偉茅塞頓開,隨即跑到楊剛毅的辦公室去闡述錢學森的主張。沒想到,楊剛毅拍案而起,當即給時任中國科學院黨組書記張勁夫打電話説:

“錢學森反了,不搞先進武器,不搞小火箭,反而要去搞什麼燃燒穩定性,攔着力學所為國家做貢獻。”

這段時期,正值國內“四清運動”火熱開展,大批知識分子被再度戴上資產階級的帽子,所長必須服從書記領導,錢學森也不例外。在張勁夫等人的斡旋和做工作下,這場鮮為人知的“錢楊之爭”最終以錢學森的妥協而告一段落。事後得知全部經過的錢學森感慨:

“聽了這段話,我覺得很難受。作為一個力學所的基層組織黨員,我服從組織。”

在那個舉國攻堅、舉國協作的環境裏,無產階級革命者出身的張勁夫、楊剛毅等人的考慮也不無來由。當時中國科學界的現實觀念就是“唯結果論”,不做最終產品的,即使在基礎研究方面做了重大貢獻,也很難得到榮譽,甚至會失去資源。直到上世紀80年代,還有領導人曾經批評中科院“不冒泡”,並一度考慮過解散中科院。

2020年7月,鈦禾智庫訪談顧淑林和談慶明研究員,二人共同回憶力學所往事。(攝於談慶明家中)

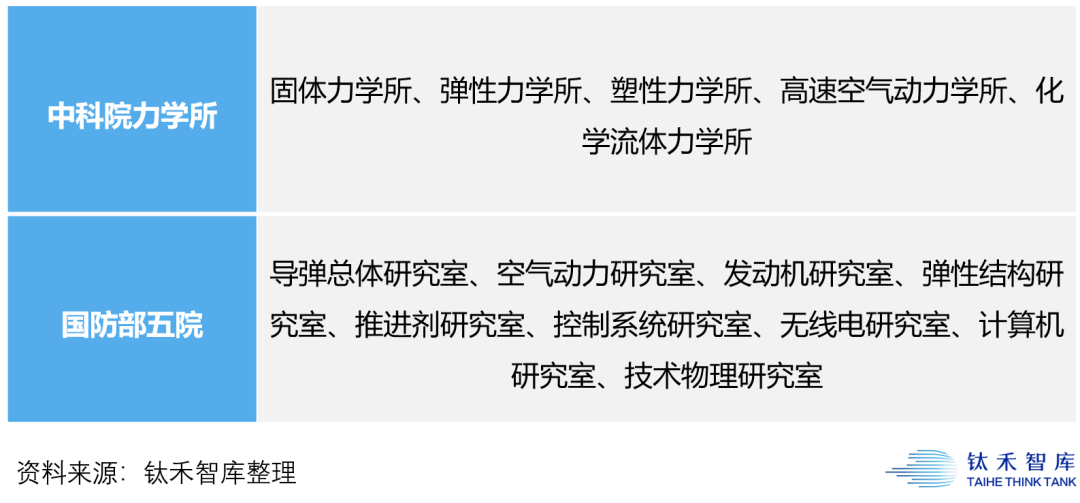

按照錢學森的最初設想,有中科院力學所這樣的科研機構負責基礎和長遠研究,國防部五院這樣的設計機構負責工程設計,後面再通過高等院校和選派留學源源不斷培養青年人才,這樣既能顧及眼前需求,也符合長期發展規律。

早在1956年2月,錢學森在1956年2月寫給國務院的《建立我國國防航空工業的意見書》中,開篇就寫到:

“健全的航空工業,除了製造工廠之外,還應該有一個強大的為設計服務的研究及試驗單位,應該有一個作長遠及基本研究的單位。”

錢學森最初對中科院力學所、國防部五院的組織設計

錢學森認為,要在短時間內克服困難,快速建立新中國的國防航空工業,除了積極爭取蘇聯及其他兄弟國家的大力幫助之外,還需要建立研究、設計和生產三面並進的原則——剛開始時重點放在生產,然後兼及設計,然後兼及研究。

理論先行,試驗接洽,工程實現——這是錢學森在其導師馮·卡門那裏習得的經驗。燃燒穩定性是火箭研製的核心問題,馮·卡門的解決方案是:先安排一部分人進行燃燒穩定性的理論研究,用科學理論做預研,預研成功後再轉給工程組交付實現。鼎鼎大名的JPL(噴氣推進實驗室)當時採用的也是這種研究方式。得益於此,JPL的固體和液體火箭發動機、探空火箭技術水平迅速發展,日後更是成為NASA的核心實驗室。

作為JPL創始人之一的錢學森也想在中國延續這種模式。然而,錢學森“三面並進”的建議並未得到完全落實。“錢楊之爭”後不久,文化大革命開始,大批科學家被打倒成為“白專”、“右派”、“特務”,青年人才培養嚴重斷層,力學所已經開展的“有關工程的長遠及基本研究”幾乎全部中斷,只剩下鄭哲敏等人還在偷偷研究爆炸成型理論。

錢學森雖然失落,但是毅然選擇服從組織,隨後將更多精力放在了工程技術方面。力學所那些被迫中斷的基礎研究工作,也成為錢學森的終身牽掛。

1990年,曾經在力學所擔任郭永懷助手的顧淑林教授在訪問印度班加羅爾時,印度國家科學院負責人用帶有嘲諷的語氣問道:

“你們的力學研究所,現在大概什麼研究都做不了了吧?”

在許多中科院老一輩科學家們的回憶裏,這段辛酸無奈的往事,也成為時代留下的遺憾。這些由錢學森、郭永懷等人早在建國初期就為新中國謀劃好的研究方向,一中斷就長達二三十年,有些甚至直到今天都還在回頭補課。

2

“三落三起”的技術科學

錢學森希望由力學所負責的“有關工程的長遠及基本研究”,實質上有明確的概念,在國外稱“工程科學”(Engineering Sciences),在中國被翻譯成為“技術科學”。

早在1947年,錢學森就曾在中國講授“技術科學”概念。那一年,剛剛被破格提升為麻省理工學院終身教授的錢學森回國探親,分別在浙大、交大、清華做了題為“Engineering and Engineering Sciences”的學術報告,報告首次提出了存在“基礎科學—技術科學—工程技術”三個結構層次的觀點。

錢學森技術科學思想的形成,得益於其在美國期間豐富的理論研究和工程實踐經驗。還在麻省理工學院執教時,錢學森就發現,通過“2年自然科學+2年工程技術”方式培養出來的工程師,到了實際工作中,很快就把學過的自然科學都忘記了,數學也不大會用,無法做到以“科學的理論來推演他們工作中所需要的準則”。

錢學森由此認為,自然科學應用於工程技術,並不是一個簡單的推演,而是非常困難、需要高度創造性的工作。“自然科學”“技術科學”和“工程技術”構成一個體系,它們之間存在緊密的反饋關係。技術科學科學原理和工程研製之間不可缺少的橋樑,是介乎兩者之間的,有組織的知識系統總和:“是化合物,而不是混合物。”

通俗一點説就是,只研究工程技術,通過逆向工程等辦法雖然能夠做到“知其然”,但是卻很難“知其所以然”;只研究自然科學,雖然可以洞悉事物規律,但卻難以做出為人類所用的工程產品。而技術科學則是一類打通二者的全新學科體系,研究者需要做到“既知其然,更知其所以然”。

1957年,回國一年多的錢學森在全國首屆力學學術會議上做了《論技術科學》的主題報告,全面系統地論述了技術科學的基本性質、形成過程、學科地位、研究方法和發展方向,自此形成了關於技術科學的完整觀點。

在日後與“兩彈一星”工程有關的關鍵技術攻關過程中,這一思想曾經發揮過巨大作用——採用技術科學研究與組織管理的方法,成功突破了許多重大關鍵技術,有力推動了一些新興領域研究。

1960年5月16日,中科院力學所座談會上錢學森(右一)與郭永懷(右二)

1960年11月5日,中國仿製蘇聯P/R-2導彈製造的第一枚近程彈道導彈東風一號發射成功,但此時中蘇關係已經破裂,再繼續走仿製路線的可能性已經喪失。錢學森和中國的科研人員,此刻及時轉變了逆向工程思維,自主設計研製後續的導彈型號。

以東風二號導彈研製為契機,1961-1964這幾年間,隨着國內反思“大躍進”教訓,執行中央“調整、鞏固、充實、提高”八字方針,國內技術科學發展經歷了一個短暫的黃金時期,直到“錢楊之爭”和文化大革命的開始。

此後數十年裏,技術科學在中國的發展一直荊棘塞途。文革結束後,隨着1978年“科學春天”的來臨,在鄧小平的關心和支持下,一大批科學家被平反,研究院所的科研工作恢復正常,一批技術科學的研究學科重新開設,中斷長達十多年的技術科學才迎來第二次發展機遇。

這一年,重視基礎研究的“八年規劃綱要”出台,掀起了國內重點發展基礎科學的新一輪高潮。正是在這個高潮中,1986年3月,國家出台了“863”高技術研究計劃。“863”計劃包括1997年出台的“973”計劃,為中國科技奮起直追積累了大量基礎性研究成果,培養了一大批學科人才,在眾多領域取得了豐碩成果。但事實上,從80年代末到整個90年代,技術科學研究都處於一個低潮期。

關於“863”和“973”計劃的歷史爭議主要集中在科研導向的最終結果。有人認為國家財政大包大攬、成果評價單一機械也導致了產學研嚴重脱節。美國工程院院士李凱甚至尖鋭指出“從科研創新的角度而言,‘863’計劃是失敗的”:

“很多科研人員打着研究的幌子來獲得研究經費,但大都是以論文形式為結束,並沒有什麼實質性的產品”。

結合上世紀末的大環境來看,這段時期正值國內經濟高速發展,但是經濟建設和科學研究明顯不在同一根軌道上——下海經商的企業普遍處於原始積累階段,更願意選擇資金週轉快的行業或者商業模式;投入大、回本慢、風險高的自主研發屬於奢侈品,更不用談基礎研究。從事科研的人員則大多數在高校和院所的編制內,寫論文、評職稱、要經費成為日常主旋律。

在科技工業的眾多領域,“造不如買,買不如租”的論調也一直瀰漫不散,高端設備大多都是通過進口,自主研發在眾多領域約等於逆向仿製——連工程技術都不吃香了,“費力不討好”的技術科學更鮮有人問津。

航空發動機、芯片製造、工業軟件、新型材料……如今我國工業發展中的眾多“卡脖子”問題,都可以追溯到同一個根源:技術科學長期缺位,科學技術教育“理工分家”,導致理論研究和工程研製之間缺乏銜接型人才,科學和技術出現斷裂。

例如,錢學森上世紀50年代在美國提出的“物理力學”,正是技術科學的代表學科,也是錢學森畢生花費精力最多的學科之一,然而在中國卻歷經“三上三下”,至今也未得到應有的發展。

這段時期,大洋彼岸的物理力學發展卻突飛猛進,其研究成果廣泛運用於納米技術、集成芯片、生物科技等領域。美國科學家肯尼斯·威爾遜因建立相變的臨界現象理論而獲得1982年諾貝爾物理學獎,而這正是物理力學的研究範疇。

進入21世紀,錢學森的技術科學思想被中國科學界再度重視。學術界圍繞技術科學的熱烈討論就有數次,黨和國家領導人也多次在不同場合強調重視技術科學。人才評價方面,破除唯論文、唯職稱、唯學歷、唯獎項“四唯”和“立新標”成為深化科技體制改革的核心導向;推動技術科學發展正逐漸成為科技政策研究的重要命題。

2005年,已到暮年的錢學森在温家寶總理前來看望時,發出了“為什麼我們的學校總是培養不出傑出人才?”的感慨。這個著名的“錢學森之問”,也成為老人留給中國科學和教育界的最後一道思考題。

3

從系統工程到系統科學

技術科學的發展,帶來了二戰期間火箭、高速飛機、雷達、核武器等重大發明。這些發明並非都誕生於工程實踐中的經驗積累,而是以數學、力學、物理學等基礎理論為研究依據,系科學家和工程師密切合作的產物。

在二戰中得到驗證和發展的除了技術科學之外,還有系統工程。曼哈頓計劃是全球罕見的基礎理論和工程實踐同步推進的項目——4000多名科學家,超過10萬名工作人員,歷時3年,把剛剛在實驗室發現的原子裂變現象,製成了人類歷史上前所未有的大規模殺傷性武器。統籌這樣一個大規模的分工協作,催生了一個新的學科——系統工程。

20年後,美國啓動阿波羅登月計劃,動員人數更是達到42萬人之多,系統工程再次發揮了巨大的作用。這兩大史無前例的計劃有力推動了系統工程發展,各國紛紛開展系統工程理論與方法的研究和應用。

加州理工學院的古根海姆噴氣推進研究中心是美國系統工程思想的重要發源地之一,曾經於1949年擔任該中心主任的錢學森,參與並見證了美國航天系統工程的形成和早期發展。

1950年,錢學森(左三)在古根海姆實驗室

1954年,錢學森撰寫的《工程控制論》在美國出版,這本著作被認為是他系統工程思想的雛形體現。在書的序言裏,錢學森寫道:

“工程控制論是一門技術科學…目的是研究控制論這門科學中能夠直接應用在工程上設計被控制系統或被操縱系統的那些部分。”

1955年回國的錢學森將這一思想帶回了中國。1956年國防部五院成立之後,錢學森就在五院內部組建了導彈總設計師室,隨後大力推行總設計師制度。1962年3月,中國自行研製的第一枚導彈東風二號飛行試驗失敗,錢學森帶領國防部五院的科研人員查找失敗原因,很快找到問題所在:沒有充分考慮導彈彈體在飛行中的彈性振動,導致飛行失控。

各個局部構件都沒有問題,加在一起卻出了問題。隨後,國防部五院在原有試行工作條例基礎上進一步修訂完善,形成了日後被稱為“70條”的全新研製工作條例。按照規定,在保留總體設計部的前提下,將“專業院”調整為“型號院”,組建相應的配套專業所、廠;初步確立了型號設計、行政指揮兩條線的分工體制;提煉出了“預研一代、研製一代、生產一代”的產品發展路線,建立了航天工程型號研製的質量保障體系。

“70條”頒佈實行後,五院接下來的型號研製任務成功率大幅度提升,從“兩彈結合”到“衞星上天”,創造了“七戰七捷”的佳績。這段時期,雖然沒有明確使用“系統工程”的説法,但是中國航天系統工程的指導思想和基礎架構正是從此時開始奠定,這些組織方式和研製程序一直沿用至今。

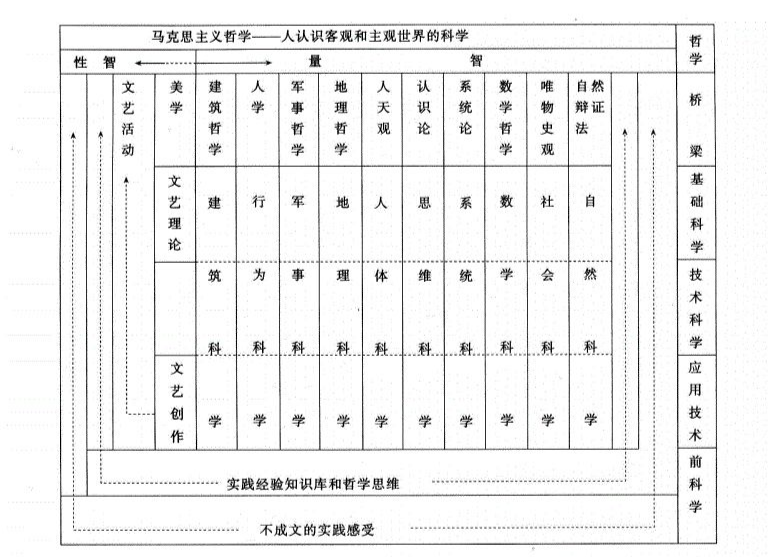

在中科院的工作遭遇挫折後,錢學森將主要精力轉向對航天工程實踐、尤其是組織管理經驗的理論總結。1978年9月,錢學森在文匯報發表了《組織管理的技術:系統工程》論文,標誌着“系統工程中國學派”的正式開啓。第二年10月,錢學森在《大力發展系統工程儘早建立系統科學體系》的報告中,提出了要“從系統工程改造客觀世界的實踐中,提煉出一系列技術科學水平的理論學科”, 並認為“系統科學”應該成為並列於自然科學、社會科學和數學之後的又一門基礎科學。

錢學森提出的系統科學獨樹一幟,從技術科學上升到哲學範疇,將“整體論”和“還原論”辯證統一、形成全新的“系統論”——既批判吸收了歐美學者的理論成果,也充分總結了中國“兩彈一星”事業的系統工程實踐經驗,甚至不少地方帶有蘇聯援建時期留下的思想痕跡。他本人也反覆強調:

“西方與東方科學思想的結合是奧妙無窮的,我們要的是西方與東方科學思想的結合。”

和“歐洲學派”、“美國學派”一大根本性區別在於,“中國學派”對系統科學的研究基點是“人的因素”——以“人”和“人製造出來具有智能行為的各種機器”為子系統,構成一個“開放的複雜巨系統”。

整個20世紀80-90年代,錢學森的主要精力都致力於系統工程和系統科學的深化和推廣,並將“系統”的概念擴大到整個自然界。在1979年那份報告的結尾,錢學森明確指出“系統工程涉及到整個社會”:

“系統工程可以解決的問題涉及到改造自然,改造提高社會生產力,改造提高國防力量,改造各種社會活動,直到改造我們國家的行政、法治等等。”

1980年,中國系統工程學會正式成立。隨後十餘年間,錢學森在北京先後組織了人體科學討論班、思維科學討論班、系統學討論班等三個討論班,直到90年代行動不便之前,錢學森每場討論幾乎必到,風雨無阻。在與會人員熱烈的討論中,錢學森腦海中一幅“三個層次一座橋樑”的系統科學結構圖逐漸清晰起來——三個層次,即系統工程(用來直接改造世界的工程技術);技術科學(為應用技術提供理論方法,如運籌學、控制論、信息學等);系統學(揭示客觀世界規律的基礎理論)。而系統論作為系統科學和馬克思主義哲學之間的橋樑,最終通向唯物辯證主義。

錢學森現代科學技術體系

注:此圖系錢學森1993年7月8日繪,1995年12月8日略作修改,1996年6月4日增補。

由於人的因素極端複雜,人與自然的連接深奧無比,關於“開放的複雜巨系統”研究至今仍然在不斷演進。上個世紀8、90年代錢學森基於系統科學提出的眾多超前科學設想,如今正持續在人工智能、腦科學、生命科學、納米技術、量子科學等前沿學科探索中被逐一驗證。

另一方面,正如錢學森所預言的那樣,突破於航天事業的系統工程經驗被推廣應用到科技工業乃至社會經濟管理的各個領域。從航天、航空、船舶、核工業的若干重大項目,到三峽大壩、南水北調等超級工程,以及北京奧運會、冬奧會等舉國矚目的大型賽事活動,包括國民經濟和城市建設的諸多方面,系統工程經驗都在其中發揮了巨大的作用。

錢學森之所以被稱為中國最出色的“戰略科學家”,一個重要原因在於其倡導的系統論打通了科學和哲學的門徑,將馬克思主義唯物辯證法作為大力發展系統工程的指導原則。而系統工程所體現的系統觀念,歷來也是我們黨一貫堅持的基礎性思想方法和工作方法。

黨的十八大以來,主要領導多次強調,全面深化改革是一項複雜的系統工程,要求全黨“善於用系統科學、系統思維、系統方法研究解決問題”,並就堅持系統觀念、加強頂層設計和整體謀劃作出了一系列重要指示。十九屆五中全會審議通過的《關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》明確提出,將“堅持系統觀念”作為“十四五”時期我國經濟社會發展必須遵循的五項原則之一。

2009年10月23日,彌留之際的錢學森發出了人生的最後一封信,勉勵即將迎來三十週歲慶典的中科院數學院系統科學研究所“進一步順應系統科學發展的大趨勢,為繼續推動我國系統科學的發展做貢獻。”8天之後,老人溘然長逝。這位科學巨匠用盡餘生最後三十年,為中國現代科學技術發展構畫了一幅立體藍圖,這幅凝聚老人畢生智慧和心願的藍圖,如今正在新一輪科技革命和產業變革的浪潮下徐徐展開。

4

“兩彈一星”點亮了中國科技樹

“兩彈一星”是上世紀舉國體制的產物,也是新中國科技事業史冊上“英雄年代”的象徵。

數以十萬計的科學研究人員、工程技術人員、後勤保障人員隱姓埋名,完全憑着對新中國國防建設的滿腔熱血,參與到這項史無前例的系統工程中,用較少的投入和較短的時間,突破了導彈、核彈和人造衞星等尖端技術,取得了舉世矚目的輝煌成就。

“兩彈一星”是一項規模空前的軍民結合工程。為了製造導彈零部件,幾乎動員了當時大半個國家的工業力量;“兩彈”研製期間,全國先後有26個部(院),20個省區市、1000多家工廠、科研機構、大專院校參加攻關會戰。相關技術通過“軍轉民”,又直接催生了航天工業和核工業兩大戰略新興產業。

1956年,新中國製訂了第一個“十二年科學發展遠景規劃”,規劃按照“重點發展,迎頭趕上”的方針,採取“以任務為經,以學科為緯,以任務帶學科”的原則。但由於當時國家資金和條件有限,按照周恩來總理的指示,規劃組在規劃草案出台後,又針對當時重點發展“兩彈一星”所急需的基礎工具,起草了《發展計算技術、半導體技術、無線電電子學、自動學和遠距離操縱技術的緊急措施方案》,簡稱為“四大緊急措施”。

為了落實“四大緊急措施”,1956年7月,中國科學院成立了計算技術所、自動化及遠距離操縱所和電子學所的籌備委員會,並在應用物理所建立半導體物理研究小組。

這些研究機構日後逐漸成為我國孕育前沿學科和軍民兩用先進技術的搖籃,誕生了國內第一台通用數字電子計算機、首枚通用CPU芯片……並分別成為我國計算機、控制科學、無線電、集成電路事業的重要發源地。

除此之外,“兩彈一星”還帶動了全國範圍的科研大協作。其中中科院作為“抓尖端”的主力軍,投入了全院一半以上的科研人員,圍繞原子能利用和人造衞星上天,在冶礦、高温合金、高能燃料、超高壓、低温、超真空等眾多新技術領域取得了關鍵突破。

現在回頭去看那段歷史,“兩彈一星”除了幫助新中國實現科技自立自強、奠定大國地位外,還以航天技術和核技術為牽引,在短時期內聚攏了各方要素,點亮了中國的科技樹。

“兩彈一星”是計劃經濟體制下,系統工程和技術科學一次全面的實踐驗證。通過“兩彈一星”形成的組織分工和大協作體系,架起了中國科技大廈的四梁八柱。在以型號研製為中心的方案論證、技術設計、工程研製、協作配套、生產試驗過程中,管理人員和技術人員羣策羣力,建立了一整套適合特定科研、生產、配套、試驗工作的規章制度,並注重科研管理工作與思想政治工作相結合,形成了中國特色的科研組織方式和管理文化。

十多年間,圍繞各專業開展的項目實踐和學科教育,培養鍛鍊了一大批優秀科學家、工程師和專業技術人員,為新中國科技發展完成了第一輪人才和知識儲備。

在這一偉大事業中,廣大科技工作者將個人理想與祖國命運緊密相連,孕育形成了熱愛祖國、無私奉獻、自力更生、艱苦奮鬥、大力協同、勇於登攀的“兩彈一星”精神。日後的載人航天、北斗計劃、探月工程傳承和發揚了這一精神,形成了強烈的向心力和凝聚力,吸引和召喚着一代又一代青年人才投身祖國航天和科技事業,繼續譜寫新的篇章。

在書寫新時代的中國航天故事之前,重温錢學森所倡導的科學技術思想,回顧“兩彈一星”這段歷史,不僅是要追溯源頭,正確理解發展航天事業的本質意義;更重要是數往知來,從當前科技創新的千絲萬縷中抓出線頭,認清不同時期、不同環境下創新活動的動態變化——在此基礎上,通過系統研究商業航天這個具有代表性意義的樣本,為當下深入推進軍民融合戰略,探索新型協同創新模式,推動戰略性新興產業破題發展、工業經濟“硬核”增長提供啓示。

5

商業航天:新一輪科技革命和產業變革的“X因素”

技術科學和系統工程,是錢學森等老一輩科學家留給新中國科技事業的寶貴思想財富——這兩大理論思想都是從航天事業率先突破,進而衍生出具有強大韌性的枝幹藤蔓,作用於整個中國的科技工業。技術科學打通基礎研究和工程技術互促發展的任督二脈,系統工程則架構起科技組織管理的筋骨血管。

相對於枝葉扶蘇的系統工程,技術科學在中國的土壤裏經歷了一段“營養不良”的發育期。產學研長期分家,科學與技術之間出現斷層,也成為錢學森終身的“遺憾”。

上個世紀以來,從航天、原子能技術率先發力,到航空、船舶、電子、高端裝備製造、生命科學奮起直追……中國科技在許多領域從引進吸收到自主創新,實現了局部突圍;並且在屢屢被封鎖的國際環境下,發展成為全世界唯一擁有完整工業體系的國家。然而存在的問題同樣尖鋭。眾多產業大而不強,芯片、工業軟件、關鍵材料、精密儀器等“卡脖子”技術成為制約產業發展的主要因素,一些重要領域暴露出在創新鏈和產業鏈的關鍵環節存在“斷鏈”風險……加快實現高水平科技自立自強刻不容緩。

學術界的一個假設是,如果錢學森“三個層次一座橋樑”的構想可以完整推行,或許今天中國科技創新的鏈條上就不會有那麼多的斷點、堵點和卡點,也不會有那麼多被“卡脖子”的技術,還會有更多的自主創新進入“無人區”。

但是,歷史沒有如果。任何一種理論能否在實踐中發揮最大作用,都必須放在當時的時代體系下來審視。即使我們今天再用技術科學的思維回頭補課,重新梳理產業鏈和創新鏈,也需要結合當前的實際情況分析——短板怎樣補?長板如何鍛?從哪塊板下手?

從計劃經濟到社會主義市場經濟,從新中國剛成立時的“政治掛帥”,到改革開放的以經濟建設為中心,再到今天全面建設小康社會——在這個從“局部突圍”到“全面跨越”的過程中,中國科技創新的社會環境和機制體制也在同時經歷着深刻變化。

我們可以粗略地從人、財、物、知識四大要素,以及組織系統和內生動力兩個維度來解構這些變化。

第一,人才是自主創新的核心要素。科技競爭力説到底是人才的競爭。近年來,中國通過高等教育和產業實踐培養的專業技術人才數量快速增長,“工程師紅利”加速釋放。早期的技術人員主要集中在體制內,而隨着市場經濟的快速發展,大批專業技術人員流向企業,接受市場化的收入分配機制。但是仍然有大量國有企事業單位尚未完成收入分配改革,這種分配的不均衡,給人才要素的流動和聚集帶來了一系列問題。

第二,資金為自主創新提供糧草保障。在科技體制深入改革的過程中,大量科研項目從國家指令性任務、計劃撥款方式,逐步過渡到多元化主體參與、多元化資金籌集。建國初期經濟落後,國家財政捉襟見肘,通過計劃經濟的方式“集中力量辦大事”,可以最大限度推動重大項目組織實施,但卻很難在全社會層面形成自發創新的生態系統。改革開放四十多年來,財政家底不斷殷實,社會資本日益充裕,各類資本在政策支持鼓勵、經濟效益驅動下湧入科技產業。如何讓財政投入與資本市場形成合力,引導資金高效率投入,實現對科技創新的“精準滴灌”成為重要命題。

第三,物資為自主創新提供基礎條件。建國初期百廢待興,科研基礎設施極度缺乏。通過70多年的發展建設,中國形成了全世界最完整的工業體系,用於科學研究和試驗的物資條件大為改善,承接科技成果轉化的載體不計其數。然而在一些重點科研領域(如航天、航空等涉及國防技術的領域),由於體制和歷史原因,關鍵基礎設施的管理利用效率低,開放共享程度不夠,重複建設造成資源浪費等問題突出,成為阻礙科技創新的絆腳石。

第四,知識是自主創新的重要資源。隨着數字化時代的來臨,包括信息、數據、經驗在內的知識資源,從生產、積累到傳遞、傳承方式都發生了極大變化;大量學科交叉融合,孕育出新的學科增長點,成為創新的重要源泉;知識產權市場、數據產權市場等機制越來越被重視,圍繞知識資源所形成的新型協作網絡,正在逐漸覆蓋創新鏈條的全過程。

隨着以上四個要素在大環境中的動態變化,科技創新的組織系統和內生動力也相應發生變化。

在中國特色社會主義市場經濟體制加快完善的過程中,傳統科技工業重點領域“政企分開”的改革持續推進,民營企業廣泛參與到創新活動的各個環節。以企業為細胞形成的產業羣組,成為自下而上推動技術變革的主要單元;開放式創新逐漸替代傳統的封閉式創新,成為企業創新的主流模式;“政府之手”在創新活動中的干預方式正在被重新設計。

科技創新的組織系統發生結構性重塑,創新的內生動力也隨之出現變化。在社會主義市場經濟體制下,多種所有制下的各類企業有着不同的經濟利益訴求和自主權利。在產業鏈的眾多環節和行業領域,民營企業甚至比國有企業和體制內科研院所有更強烈的創新需求和創新意願,也有相當一部分民營企業具備了自主創新的條件能力。

人、財、物、知識“四大要素”和組織系統、內生動力“兩個維度”的動態變化,集合形成了“X因素”。在技術創新與市場環境交互機制的內在演化過程中,這類“X因素”將會持續存在,尤其在一些具有重大牽引作用的產業領域,能否通過政策、市場、資本的協同助力,讓這些“X因素”實現最優解,不僅關乎科技體制改革成效,也具有廣泛的示範帶動意義。

商業航天是這一輪科技革命和產業變革中典型的“X因素”。總結上個世紀以來世界科技強國的普遍經驗,航天領域一直是重大科技創新的突破口,以及眾多前沿技術的發源地。由於航天本身具有重大戰略屬性,歷來又成為各國科技體制結構性變革的核心陣地。

其中,美國和歐洲在此方面的探索先行一步,從上世紀末開始,美國航天局(NASA)、歐洲航天局(ESA)就針對機制變革進行了一系列嘗試,以推動航天商業化作為建立新型政企合作模式的主要路徑,直接促成了商業航天的孕育。

中國始終把發展航天事業作為國家整體發展戰略的重要組成部分,太空領域也是軍民協同發展的重點領域。新時期的中國航天事業,在實現以科技創新驅動高質量發展的使命中擔當着“領頭雁”角色,在加快構建全要素、多領域、高效益的軍民融合深度發展格局中肩負着“排頭兵”任務。

上世紀中葉,“兩彈一星”吹響了新中國科技事業奮發圖強、自力更生的集結號,讓中國成為具有世界重要影響力的大國。而從2014年開始,以商業航天“政策破冰”為標誌的航天管理體制探索性改革,則打響了軍民深度融合、體制機制創新的發令槍。作為新航天事業這項宏偉系統工程中的一個重要子系統,商業航天正在為這盤棋局注入新的活力、新的組織形態。

參考文獻:

[1] 鄭哲敏,從錢學森的技術學科思想談起,2017

[2] 鄭哲敏,20-21世紀的力學,1995

[3] 談慶明,早期的中國科學院力學研究所,2012

[4] 郭永懷,研究工作與工程技術工作如何銜接,鄭哲敏主編,1999

[5] 課題組,錢學森系統工程思想及其當代價值研究,2000

[6] 1956-1967年科學技術發展遠景規劃

[7] 熊衞民,1958年中國科學家的選擇與遭遇,2010

[8] 彭學詩編,錢學森在中央黨校的報告,2015

[9] 於景元,系統科學和系統工程的發展與應用,2017

[10] 顧淑林,支持創新的知識結構(內部分享),2020

文章內容系作者個人觀點,不代表鈦禾產業觀察對觀點贊同或支持;轉載請聯繫主編授權(ID:taizhubian)

鈦禾智庫在商業航天賽道的深入研究至今已近三年,目前已經持續產出決策內參、研究報告、深度文章等眾多成果,並與國內知名出版社正式簽約,書籍計劃於2022年出版。本文擬作為全書的開篇引言部分。