古代中國的“面向大海”——機構設立與海洋政策_風聞

中国国家历史-《中国国家历史》官方账号-人民出版社《中国国家历史》连续出版物唯一官方号2022-04-26 13:49

本文系《中國國家歷史·貳拾壹》原創文章,轉載請後台留言,歡迎轉發到朋友圈!

全文共7912字 | 閲讀需13分鐘

歷代政權在海洋方面的探索。

萌芽之前

從先秦到唐代的漫長歲月裏,受較低生產力和以農業為主的經濟結構的影響,各代政權總體上對海洋的熱情明顯不如後世。這也導致了這一時期一直沒有專門管理海洋相關事務的行政機構。在唐代設立市舶使之前,中國並沒有專門負責海洋事務的行政崗位,而更成熟的政府部門(市舶司)則要等到宋代才設立。但這一時期實際上已經存在負責探索、利用海洋的官職,且此時政府對海洋各方面的利用也對後世海洋政策產生了深遠影響。

從經濟上看,漁業和海鹽一直是歷代政權在海洋方面的關注重點。有史可查最早的海洋政策始於周代的齊國,早在齊國建立之初,姜子牙就“通商工之業,便魚鹽之利” ,將“魚鹽之利”與工商業的發展並重。

西漢時期,朝廷實行鹽鐵專營制度,在以山東半島為主的沿海地區設置了大量鹽官,這些鹽官事實上也就成了最早進行海洋開發的可考官職。而國家對鹽業的壟斷,使得漁業成為沿海居民主要的謀生手段,漁業也成了沿海鄉村聚落髮展的重要基礎。但是,齊國近海資源的開發更多是對當地早期不發達的農業的補充(當地原為東夷部落所在地)。隨着農業的發展和齊國向內陸的擴張,近海資源的經濟地位也就難免受到衝擊了。同時,江河湖泊也提供了數量可觀的鹽和魚類,這讓西漢的鹽業專營不必專仰海洋,加之中國悠久的重農傳統,海洋資源開發也就一直難以獲得太高的優先級。直到隋唐時期,隨着國家與東南亞各國外交關係的逐步展開,長期活躍於民間商貿的“海上絲綢之路”開始與國家的海洋政策聯繫起來,穩步發展的海外貿易將直接影響到市舶使、市舶司等官職、機構的設立與發展。

姜太公釣魚 孫潔攝於中國科舉博物館

在外交方面,海洋是中國與日本及東南亞各國交流的關鍵。其中,中日交流尤為悠久,“漢委奴國王”印的出土證明,遲至公元前 57 年,中日兩國已建立起宗藩關係。隋唐時期,各東南亞島國也陸續與中國建立關係。但古代中國的海洋外交在這一時期略顯消極,從《三國志》到《舊唐書》《新唐書》各列傳的“倭國”“南蠻”等部分來看,除了赤土國是大業三年(607)由隋煬帝“募能通絕域者”主動交往外 ,東南亞島國以及日本、流求均為主動遣使上貢,要求與中國建立外交關係。即使是赤土國,也是對隋使屯田主事常駿、虞部主事王君政等人極為殷勤,甚至有“今是大國中人,非復赤土國矣”之語。説到底,這是由國家間對彼此的需求決定的。周邊國家希望學習中國文化,發展與中國的貿易。事實上,此時的中國仍未在此類制度方面有所建樹,海外貿易在當時也遠非國家經濟的重要組成部分。這種不對稱需求所形成的宗藩關係,直接影響到了日後市舶使、市舶司等官職和機構的管理方式,而與東南亞各國交往所產生的貿易聯繫則直接促成了市舶使的出現。

流求進貢船

逐步發展

到了唐代,“市舶使”一職在廣州設立,這是中國歷史上第一個專門負責海洋方面事務的官職。市舶使以經濟職能為主,兼具外交職能。在此之前,日益增長的海外貿易則是由地方長官負責,“南中有諸國舶,宜令所司,每年四月以前,預支應須市物,委本道長吏,舶到十日內,依數交付價值市了,任百姓交易” 。但是,隨着海外貿易的逐步發展,“委本道長吏”的體制既不利於加強管理,也不利於貿易利潤的掌控;同時,這些商貿往來有時會帶有外交性質(市舶使又稱“結好使”),這也不是地方長官能夠很好把握的。因此,由中央政府直接任命的市舶使應運而生。市舶使的出現,標誌着市舶制度的開始,也是海洋在古代中國總體政治佈局中地位上升的重要節點。

關於這一官職最早的記載,出現於唐開元二年(714)十二月。身為禁軍將領的“右威衞中郎將周慶立為安南市舶使,與波斯僧廣造奇巧,將以進內”。這表明市舶使一職很可能在此之前就已存在。考慮到市舶使由中央任命以及自中宗到玄宗執政初期唐王朝中央政府的動盪,這一官職很有可能在武則天時期甚至高宗時期就已設立。值得注意的是,南洋諸國遣使來朝多在貞觀年間,市舶使的設立明顯滯後。這固然與海洋來往尚不便利有關,但也反映了唐代海洋政策消極的一面。

雖然《舊唐書》《新唐書》的職官志中均不見市舶使的名字,使我們對其職責難有直觀認識,但從《唐國史補》《全唐文》等文獻的相關記載中,我們還是能發現一些蛛絲馬跡,“市舶使籍其名物,納舶腳,禁珍異,蕃商有以欺詐入獄者”,“其嶺南、福建及揚州蕃客,宜委節度、觀察使常加存問。除舶腳、收市進奉外,任其來往通流,自為交易,不得重加率税”。由此可知,唐代市舶使的職能至少包括貨物的登記與排查、相關税費的徵收、對違法商販的處罰。而在實際操作中,市舶使還可以藉助職務之便參與並開展外交活動,比如最早可考的市舶使周慶立就曾與波斯僧人合作,向中央進貢奇巧之物。此外,在市舶使的人選上,通常傾向於選派中央官員(如前文提到的周慶立)甚至宦官,後來市舶太監漸成定製。這一舉措有利於中央加強對海外貿易所獲利潤的控制,防止地方挪用,雖然隨着後世市舶機構的完善和擴大,相關人員並不總是由宦官出任,但中央對市舶方面的控制卻被後世所繼承,影響深遠。

從關於市舶使的上述內容來看,無論是中央對貿易的控制,還是港口對外商的控制,都反映出唐代的海洋政策明顯偏向於控制海洋。這時的中國畢竟剛剛開始嘗試建立專門的機構來實現對海洋的管理,對南洋的認識也較為有限,加之彼時的唐朝並沒有探索海洋的強大動力與熱情,採取這樣一種相對保守的海洋政策也就合情合理了。

宋代在唐代設立市舶使的基礎上繼續邁進,開創了第一個海洋事務管理機構——市舶司。宋代市舶司的長官前期是市舶使,其下有市舶通判、監市舶使臣。前者負責抽解 、博買 ,後者則為該市舶司的專職監事官。北宋元豐三年(1080)後,部分市舶司改為路提舉市舶司,管理本路內的各州市舶務事務,增加了都吏、前行、後行、帖司、書表司、客司等名目。分工的細化、等級的提高、職能的增加,使得宋代的海洋機構以一種與唐代截然不同的速度成長着。

在宋代,傳統的陸上絲綢之路對於中原王朝不再暢通,與北方少數民族政權的互市也受到各種因素限制而難以持續繁榮——比如,宋夏間時斷時續的戰爭造成的直接影響以及三易回河對宋遼邊境榷場的間接影響。“靖康恥” 後的宋廷南遷更是大大提升了海洋的重要性,以致學術界逐漸生髮出了南宋“面海立國”的新認識。這也使得宋代在相關機構設置上實現了大幅度的進步。

首先,相較於唐代,宋代市舶司的設立明顯更加積極。市舶司設立於北宋開寶四年(971)六月,而就在當年二月,北宋才剛剛平定南漢。宋代市舶司的級別和數量也比唐代提高不少:元豐三年(1080),廣南東路和兩浙路分別以轉運副使兼提舉市舶司,隨後,福建路市舶司也設提舉官,在這些路下屬的州里也出現了市舶司的下級單位——市舶務或市舶場。除廣州外,明州、泉州、杭州、密州板橋鎮、秀州華亭鎮、温州、江陰軍和橄浦都有市舶機構設立,其分佈沿着東南沿海向北延伸,數量大大超過唐代。這些都體現了宋代對海洋貿易的重視,並促成了海上絲綢之路在宋代的空前發展與繁榮。

其次,不僅市舶使發展為一個獨立機構市舶司,市舶司下屬的機構也逐步完善起來,出現了負責接待外國商人和使者的來遠驛、負責商品核對工作的市舶亭,以及專門存放市舶機構所得的寶貨錢物的市舶務庫。專門的倉庫既體現了海洋貿易活動的蓬勃發展,也體現了中央對市舶事務尤其是市舶所得的控制。而來遠驛的出現,意味着在宋代的海洋政策中,雖然是以經濟貿易為主,但外交最終正式成為了海洋政策的一部分,而不是像唐代那樣,外交功能是否能通過市舶實現要取決於市舶使個人。

元代的市舶司職官體系總體上沿用宋代制度,只是結合行省制增設了市舶總司這一機構。但事實上元代市舶總司與各地市舶司之間的關係基本上還是延續了宋代路提舉市舶司與其治下各地市舶務的關係,區別更多地體現在具體內容和海洋政策上:元代的市舶制度有着更加突出的實用與商業色彩,而且與其前後任何一個封建王朝相比都是如此。究其原因,是因為元代受天朝上國觀念的影響很小,又有着龐大而難以管理的領土,缺乏“招徠遠人”的動力與意識。同時,元王朝財政壓力向來較大,急切希望增加國家財政收入,並且受到重視商業的色目人影響,其海洋政策中的趨利性也就順理成章了。主要表現有以下幾點:

對通商行為的鼓勵和對出口貨物管控。元代市舶不限制出海目的地與時間,對外來商船也取消了禁榷和博買制度,但收緊並明確規定了對出口的管理。

徵税對象的逐步擴大。最初只規定權貴官吏和宗教界人士等下蕃貿易要依例抽解,但後來把諸王、駙馬也列入抽解範圍。

規定商船返航時,必須在原發舶處港口登岸,不許越投他港,即使是外國船隻也是這樣。這樣一來,外國商人就不能通過轉賣中國商品獲得更多的利潤,而中國卻可以更好地發揮自身優質商品的優勢,增強對海外貿易的控制並從中獲利。

值得注意的是,由於元代政府管理水平不高,其很多制度並不能很好地落實,元中後期的國力衰落也使得其控制海外貿易的想法落空,所以實際效果並不理想。

危機與轉變

明朝面對的海洋局勢自立國伊始就與前代迥異。中國古代傳統觀念認為,海洋並不包含在國土之內,海洋是天然的疆界,與大漠和草原所代表的硝煙不同,海洋一直以來都是和平與安寧的呈現。但當明朝建立後,定都南京的朱元璋則時刻面對着自己的宿敵們(張士誠、方國珍、陳友定等)在海上的殘餘勢力,以及因日本戰亂渡海劫掠的倭寇勢力。

朱元璋

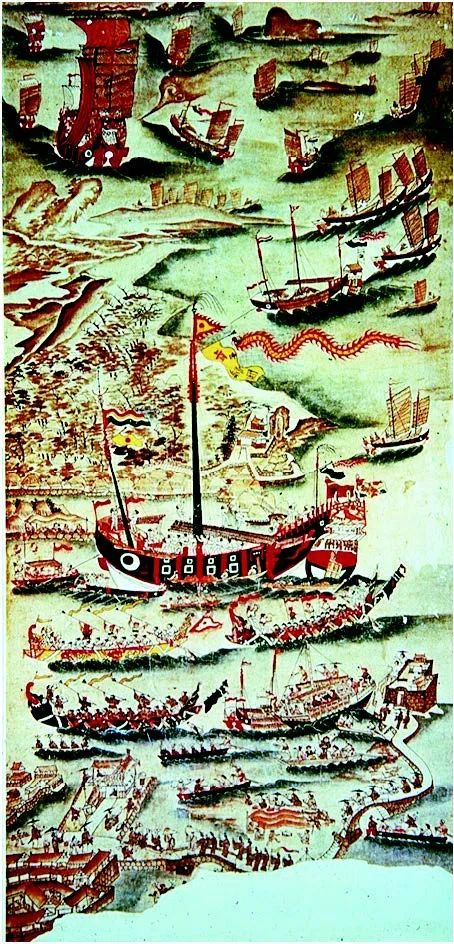

所以同應對漠北蒙古一樣,防範來自海上的敵人在明朝統治者的戰略佈局中也佔據了重要地位。於是,“海禁”這一奠定了中國古代晚期海洋政策基調的政治決策應運而生。明洪武四年(1371),明太祖嚴申禁令:“仍禁瀕海民不得私出海。”説明在此之前,“海禁” 政策就已經施行。洪武七年(1374),朝廷再次重申:“輒復嚴禁瀕海居民及守備將卒私通海外諸國。” 因為沒有前代經驗可供借鑑,朱元璋“理所當然地把陸疆防禦的體系搬到沿海的防衞上”,故明代市舶機構自然而然地成為了實施“海禁”政策的工具:“通夷情、抑奸商,碑法禁有所施,因以消其釁隙也。”結合日後的歷史進程(特別是西方殖民者東來以後)來看,“海禁”政策雖然在抵禦敵對勢力方面取得不少成績,但在其他方面也存在着很多缺陷。

與此同時,在傳統的對外貿易格局中佔據主導地位的朝貢貿易,也在明朝政府的推動和嚴格控制下全方位發展並逐漸到達頂峯。所以,此時的市舶機構承擔着負責朝貢貿易的職能。“凡外夷貢者,我朝皆設市舶司以領之。在廣東專為占城、暹羅諸番而設;在福建專為琉球而設,在浙江專為日本而設。其來也,許帶方物,官設牙行,與民貿易,謂之互市,是有貢舶,即有互市;非入貢,則不許其互市,明矣。”由此可見,唯有朝貢貿易才是合法的貿易形式。明朝初年,明廷將中華帝國與海外諸國的關係都納入朝貢體系之中,成功地把“華夷秩序”擴展到南洋。在這樣的國策推動和強大國力支撐下,明朝廷自永樂三年(1405)至宣德八年(1433),先後七次派遣鄭和率艦隊進行大規模的遠洋航行,為建立並鞏固朝貢體系提供了有力支撐。

鄭和

然而,朝貢貿易的政治意義遠大於其經濟意義,這一點從明太祖下達給中書省和禮部的旨意中有着直接體現:“西洋諸國素稱遠蕃,涉海而來,難計歲月。其朝貢無論疏數,厚往薄來可也。” “諸蠻夷酋長來朝,涉履山海,動經數萬裏,彼既慕義來歸,則齎予之物宜厚,以示懷柔之意。”明成祖也曾表示:“朝廷馭四夷,當懷之以恩。今後朝貢者,悉依品級給賜齎,雖加厚不為過也。”厚往薄來、懷柔遠人的目的就是為了增強海外諸國對中華帝國的向心力,實現統治者“萬國來朝”的宏大政治願景。為了達到這樣的目的,明朝付出了巨大的經濟代價,以至於宣德以後朝廷漸漸不堪重負,被迫停止了“下西洋”的舉措。同時,這種由官方嚴格控制的貿易對明帝國自身的社會經濟發展也是極為不利的。

明中葉以後,朝貢貿易逐漸走向衰落。民間私人海外貿易的興起和西方殖民者的東來,都使傳統的市舶體制面臨着衰落。在這種背景下,調整海外貿易管理機構的職能,使之與明中後期的貿易狀況相適應,就顯得尤為重要。正德、嘉靖以來,由於官方的限制和地方豪紳的盤剝,沿海居民迫於生計,紛紛投入到利潤高昂的民間海上走私貿易中。為了對抗朝廷的“海禁”政策,很多人甚至組建了私人海上武裝,這成為了“嘉靖倭患”中不可忽視的一股反明力量。與此同時,來自葡萄牙、西班牙、荷蘭等國的殖民者相繼滲透到中國傳統的貿易圈中,朝貢體系瓦解的速度大大加快。面對這樣的嚴峻形勢,許多有識之士開始關注“海禁”政策帶來的一系列社會經濟問題,直接促成了“開海”思潮的形成。“華夷同體,有無相通,實理勢之所必然。中國與夷,各擅土產,故貿易難絕,利之所在,人必趨之。”“市通則寇轉為商,市禁則商轉為寇。禁商猶易,禁寇實難,此誠不可不亟為之慮。”在這樣的背景下,隆慶元年(1567),明廷在福建漳州海澄月港開放海禁。“海禁”政策的鬆動,為明中後期市舶機構的變遷提供了契機。

明代《倭寇圖卷》(局部) 東京大學藏

明中後期海外貿易管理機構的變遷主要體現在兩個方面,一是牙行制度的興起,二是督餉館的設立。牙行原是市舶司的附屬機構,但隨着朝貢貿易的衰落,官方海外貿易逐漸讓步於民間海外貿易,市舶司對貿易的管理權開始減弱,牙行也逐步擺脱市舶司的控制並代替後者行使貿易監管、關税徵收等職能,最終佔據了海外貿易的壟斷地位。值得一提的是,明中後期的牙人,大多擁有商人身份,他們身為貿易的管理者,也參與到對外貿易活動中,同時為政府和個人謀取利益。隆慶開海後,在海澄月港設立海防館,管理中國商人出海貿易,是徵收餉税的專門機構。“萬曆間,舶餉輪管,因改為督餉館。”

明代的市舶司,起初是服務於朝貢貿易的,故也因後者的萎縮不可避免地走向衰落。明代牙行制度的興起,為清代行商制度的發展和完善奠定了基礎。明代督餉館的設立則為中國古代海外貿易管理機構由市舶司向海關的轉變做了準備。所以,明代市舶制度及其審時度勢的革新,對清代甚至更遠的後世都產生了極為重要的影響,顯示了傳統機構邁向近代化的趨勢。

落日餘暉

清王朝入主中原後,基本上承襲了明朝的海外貿易政策。由於鄭成功仍據守東南沿海和台灣堅持抗清,故清順治十三年(1656),清廷開始實行海禁,范文瀾《中國通史簡編》載:“福臨畏鄭成功,順治十三年,用方星煥議,派滿大臣四人分赴沿海各省,勒令離海五十里內居民遷徙內地,不許商船漁船一艘下海。州縣城郭,鄉村堡壘,悉數拆毀。居民限期遷徙,違令按軍法處死。”在如此嚴格的海禁政策限制下,清初四十年間,對外貿易幾乎處於停滯狀態。這一時期,朝貢貿易成為唯一合法的對外貿易形式,“凡外國貢使來京,頒賞後,在會同館開市,或三日、或五日,唯朝鮮、琉球不拘期限。由部移文户部,先撥庫吏收買,諮覆到部。方出示差官監視,令公平交易……凡外國進貢,順帶貨物,貢使願自出伕力,帶來京城貿易者,聽。如欲在彼外貿易,該督撫委官監視,毋致滋擾。”

值得一提的是,在清廷厲行海禁的同時,位於東南沿海的鄭氏集團卻在對外貿易上成就斐然,海外貿易的利潤成為支持鄭成功長期進行抗清鬥爭的重要財源。“成功以海外彈丸之地,養兵十餘萬,甲冑戈矢罔不堅利,戰艦以數千計,又交通內地,遍買人心,而財用不匱者,以有通洋之利也。”在這樣的政策支持下,鄭氏集團的對外貿易盛極一時,貿易範圍遍及日本、琉球、東南亞各國,由於當時的英國和荷蘭是爭奪海洋霸權的勁敵,而鄭成功又是從荷蘭殖民者手中收復台灣的,所以英國東印度公司偏向鄭氏集團。

鄭氏集團掌控台灣後,逐步建立起一套較為完整的海商徵税制度,不僅對出海貿易的中國商人徵税,對前來貿易的西方國家同樣採取統一的徵税制度。鄭經等人在面對英國東印度公司時,恪守底線,在國家主權問題上堅決不讓步,維護了關税自主權,並將對英商的徵税制度適用於其他來華貿易的國家。鄭氏集團在對國內外商人徵税制度方面的建樹,反映了中國古代從海商徵税向海關税的演化趨勢。

鄭成功受降,收復台灣

在清廷平定三藩之亂、統一台灣後,沿海地區的抗清力量大大削弱。為了緩和社會矛盾,保證沿海商人的生計,同時增加財政收入,清廷於康熙二十三年(1684)正式批准開放海禁:“海洋貿易,實有益於生民,但創收課税,若不定例恐為商賈累,當照關差例,差部院賢能司官前往,酌定則例。”自康熙二十三年(1684)至康熙二十五年(1686),朝廷先後設立了四個海關:粵海關(廣東廣州,朝廷派遣專職官員監督)、閩海關(福建漳州,將軍兼轄)、浙海關(浙江寧波,浙江巡撫兼轄)、江海關(江蘇鎮江,江蘇巡撫兼轄),四個海關負責主持對外貿易和徵收關税等事宜。海關設立後,清廷又在海關之下設立了眾多的海關口岸,形成了龐大的貿易系統。這種多口通商的局面一直持續到乾隆二十二年(1757),在此期間,雖然清廷在開海與禁海的政策上有過反彈,但總體上呈現出開放的態勢,“商船交於四省,遍於占城、暹羅、真臘、滿剌加、渤泥、荷蘭、呂宋、蘇祿、琉球諸國”쀂 ,其繁榮程度可見一斑。

明代中後期,牙行逐步取代了市舶司的外貿管理和經營權,清初設立海關後,這種由牙行經營和管理對外貿易的傳統也延續了下來,因其負責同海外諸國的貿易,故清代牙行又稱洋行。洋行的主要職責大致包括:議定商品價格;購銷一切外來商品:代替外商購買出口貨物;擔保、代繳關税;監督外國商人;代替政府向外商傳達政令;辦理與外商的交涉事宜;為出洋貿易的中國商人擔保。

福建的廈門洋行、浙江的寧波商總、廣東的廣州十三行,均具有以上的職能和代表政府壟斷對外貿易的性質。隨着對外貿易的不斷發展,行商們出於共同利益結成了行會團體,即公行。在得到清廷的正式批准後,公行獨佔了代替國家經營外貿的權力,之後,為了抑制公行內部的紛爭,清廷又設總商,總管公行事務,“於各行商中擇其身家殷實、居心公正者一二人,飭令總理洋行事務,率領各商與夷人交易”。此外,清廷還將保甲制度運用到行商制度中,令行商互相扶持、互相擔保,形成了保商制度,標誌着商業團體的官方化和正式化,確保其在外貿活動中佔據絕對優勢地位。

廣州十三行(插屏),畫面以十三行建築為主體

清代對外貿易管理體制的成熟,堪稱是中國古代外貿管理機構發展的最高峯。但傳統制度中的弊端也不斷影響到對外貿易的發展。從追求“萬國來朝”到“開源以資國用”,外貿管理機構的變遷無不是服務於統治階級的利益,所以難免會忽視經濟發展規律和下層商人的利益。當西方國家進入工業時代,力求擴展全球貿易之時,清廷卻不斷限制對外貿易的範圍;當西方國家仗劍而行,為其商人提供保護並幫助其開闢市場之時,中國商人卻面對着來自官僚和政府的壓榨盤剝以及西方商人的商業進攻,腹背受敵,逐漸淪為外國商人的附庸。但明清兩代在對外貿易管理制度上做出的創新和變革卻值得我們予以讚揚和肯定,誠如費正清先生所説,這是“傳統內的變革”,雖然它並沒有成為推動古代中國邁向近代的動因。這種機構上的準備,使得“天朝上國”在被西方列強的堅船利炮打開國門時,能更快地適應近代世界,這一點無疑反映出了中國古代傳統制度的高度成熟以及其中所孕育的新基因。只不過,飛速發展的世界並沒有留給古代中國足夠的時間令其完成自我的轉變。