李成梁的內徙—— 從《創築孤山新堡記》入手重新分析_風聞

中国国家历史-《中国国家历史》官方账号-人民出版社《中国国家历史》连续出版物唯一官方号2022-04-29 08:01

本文系《中國國家歷史·貳拾壹》原創文章,轉載請後台留言,歡迎轉發到朋友圈!

全文共7077字 | 閲讀需13分鐘

對李成梁有了不一樣的認識

明朝後期將領李成梁,在歷史上是一個備受爭議的人物。在東北一帶女真族逐漸崛起之時,他奉命鎮守,拓邊修建寬甸、孤山等六堡,錯殺努爾哈赤的祖、父二人導致努爾哈赤最終以“七大恨”誓師南下,而李成梁主張下修建的六堡最終以“地孤懸難守”放棄。

努爾哈赤

根據歷史記載,再加上後人的解讀,李成梁一度被渲染成千古罪人。然清末民初章炳麟於革命宣言中宣稱:“願吾遼人,毋忘李成梁。” 這明顯有將李成梁作為大英雄加以倡導的含義。歷史的真相到底如何?筆者相信其中有錯綜複雜的民族矛盾、政治矛盾,不易條析是非曲直。但藉助研究長城的基本認知進行判斷,李成梁被委派到遼東鎮守以及他為鎮守遼東所進行的拓邊展築六堡,包括此後的棄守,均屬於順應當時形勢變化所能進行的較好選擇。《創築孤山新堡記》為這一政治局勢的發展與變遷提供瞭解開疑點的關鍵。本文試以《創築孤山新堡記》(簡稱“《堡記》”)與歷史典實相配合,對這個問題略作分析,以就教於方家。

李成梁及其鎮守遼東

李成梁(1526—1615 年),字汝契,號引城,遼東鐵嶺(今遼寧鐵嶺)人。李成梁少年驍勇,大有將才,到 40 歲時以生員襲領險山參將,此後屢立戰功,得到朝廷的賞識。張居正擔任首輔,運籌帷幄於朝廷之中,廣求將帥之才駐守邊關要地。正是這一階段,朝廷用李成梁鎮遼東,戚繼光鎮薊門,“居正皆右之”。戚繼光將重點放在薊州一帶,“守備甚設”,曾經擒拿泰寧酋長長泰,威服三鎮。

戚繼光

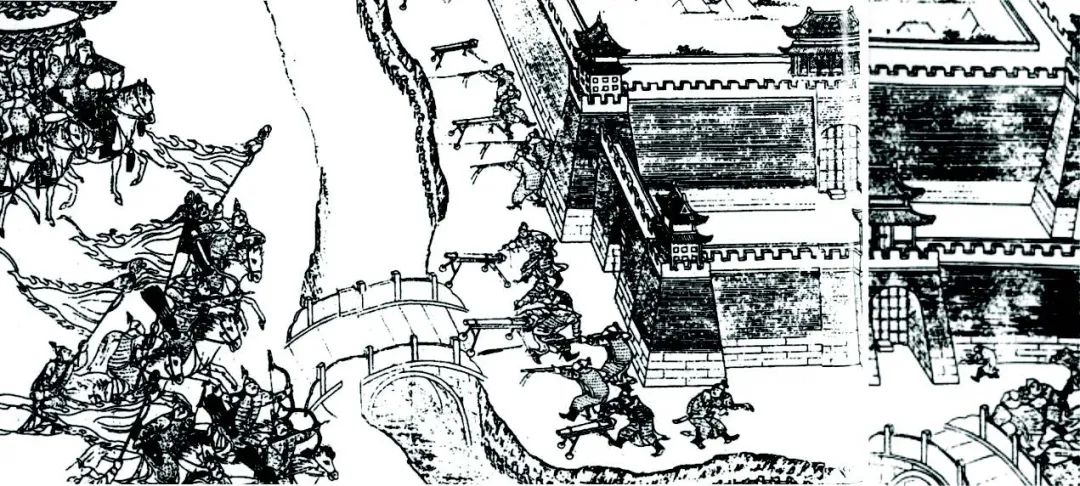

在遼東地區,李成梁力戰卻敵,重創王兀堂部。《明史 · 李成梁傳》詳載其事:萬曆七年(1579),“迤東都督王兀堂故通市寬奠,後參將徐國輔弟國臣強抑市價,兀堂乃與趙鎖羅骨數遣零騎侵邊。明年(1580)三月以六百騎犯靉陽及黃岡嶺,指揮王宗義戰死。復以千餘騎從永奠入,成梁擊走之,追出塞二百里。敵以騎卒拒,而步卒登山鼓譟。成梁大敗之,斬首七百五十,盡毀其營壘。……其秋,兀堂復犯寬奠,副將姚大節擊破之。兀堂由是不振。”與此同時,宣府、大同、山西總督王崇古也得到了重用。總體來看,萬曆初年明朝北部的防禦得到較好的鞏固。

在李成梁處理與王兀堂的關係上,史書上觀點不一。《萬曆武功錄》記載,棟鄂部王兀堂與海西女真哈達部的王台(萬汗)為友,王台“最忠於漢”,王兀堂也“與它酋異”“頗守法”,並曾經因為解救明朝民夫於建州右衞王杲的部下手中而得到明廷的獎賞。有觀點認為,王兀堂起兵反明是因為明朝修築寬甸六堡和不滿明朝官吏在互市中強抑市價。因互市中的價格不協引發王兀堂的侵邊事件,在《李成梁傳》中有所記述,與參將徐國輔之弟徐國臣有關。徐國臣強抑市價的舉動,在明朝承平時期並非個案,確實是邊疆地區發生變動的誘因之一。

不滿明朝修築寬甸六堡,實際上是明朝與建州右衞王杲之間的爭端,根據歷史的記載,王兀堂參與了此事,但涉事不深。《明史 · 張學顏傳》對此有明確記載:“遼陽鎮東二百餘里舊有孤山堡,巡按御史張鐸增置險山五堡,然與遼鎮聲援不接。都御史王之誥奏設險山參將,轄六堡一十二城,分守靉陽。又以其地不毛,欲移置寬佃,以時絀不果。萬曆初,李成梁議移孤山堡於張其哈佃,移險山五堡於寬佃、長佃、雙墩、長領散等,皆據膏腴,扼要害。而邊人苦遠役,出怨言。工甫興,王杲復犯邊,殺遊擊裴承祖。巡按御史亟請罷役,學顏不可,曰:‘如此則示弱也。’即日巡塞上,撫定王兀堂諸部,聽於所在貿易。卒築寬佃,斥地二百餘里。於是撫順以北,清河以南,皆遵約束。明年冬,發兵誅王杲,大破之,追奔至紅力寨。”邊疆的局勢,受明朝朝廷在邊疆地區懷柔羈縻政策的影響,也受各方勢力消長的影響。處於邊疆地區的各民族時而歸附,時而叛亂,屬於常事。由於王兀堂在明朝修築寬甸六堡之前,多數時間內受明朝的羈縻,經過鎮撫,王兀堂較為輕易地獲得了關口交易的權利,明朝也得以較為順利地實現了對王杲的剿滅戰。

明代騎兵

明朝的邊疆局勢,多數時間段裏與利益聯繫在一起。成化年間,明廷進行東部討伐時,棟鄂部歸順了明廷;此後,明廷對付王杲時,王兀堂曾經出力。但這並不代表王兀堂會一直順服明廷。在李成梁任職期間,明朝在關市貿易的管理上存在一些不足,致使邊疆地區的民眾有所不滿當屬實情,而王兀堂等藉此發動戰爭則更多的是利益考量。可以説,徐國臣強抑市價為王兀堂爭取獲得更大利益空間提供了有利藉口,是各方利益博弈的導火索。徐國臣強抑市價的背後,是明朝官僚體系中出現了問題的具體反映。這種情況在萬曆中後期更為突出。黃仁宇《萬曆十五年》中認為,張居正的去職是明朝治亂興衰的關鍵年份,該書也以此年展開對明朝這段歷史的敍述。馬楚堅曾對明朝的興衰變化進行爬梳索隱,發表《明政由治入亂之關鍵》一文加以闡發。《明史》明確記載了時人的觀點:“論者謂明之亡,神宗實基之,而從哲其罪首也。”這一觀點將罪責置於方從哲身上,是因為方從哲在神宗晚年擔任首輔時,不僅庇護李維翰,而且用姚宗文巡視遼東逼走經略熊廷弼等能臣,最終導致了遼陽之失。

姑且不談方從哲在神宗晚期的措置是否得當,較早感知到局勢艱難、力圖挽救的張居正,在他的能力範圍內根據明朝內部實力的變化與北方局勢的變化,加強了對京城和東部地區的防守,戚繼光、李成梁、王崇古等人也正是在這一複雜的形勢下擔任軍事要職或委以邊疆關鍵地段駐守練兵的重任。

遼陽之戰

得到張居正的任用,李成梁對遼東地區的軍事防禦進行了重新佈局,重要舉措便是將原來位於寬甸一帶的軍事堡壘進行位置的調整,以更有利於防範東北部地區崛起的女真部落。寬甸六堡位置的調整,在初期是有一定成效的,李成梁剿撫並用,尚未形成氣候的建州女真仍舊處於明朝的羈縻狀態。當然,邊疆形勢不斷在變,明廷中,支持李成梁的張居正、申時行、許國、王錫爵等重要元老相繼離世或去職,李成梁被罷官,遼東的軍事防守日漸廢弛。

李成梁的去職,為努爾哈赤的迅速崛起提供了良機。在李成梁因黨爭被罷免 10 年之後,萬曆二十九年(1601)八月,已經 70 餘歲的李成梁被朝廷再次起用,回到遼東,開始了對遼東地區新一輪的經營。在這段看似比較平靜的時間段內,李成梁以遼左六堡孤懸於外、難以穩守為由,於萬曆三十四年(1606)將居住在那裏的六萬餘户居民悉數遷移到內地。安土重遷的民眾難以接受舉家內遷的命令,不得已的情況下,李成梁動用武力,命令大軍護衞百姓遷徙。就在這一命令的執行過程中,軍隊處置失當,造成了一些流血事件,李成梁又一次遭受了朝廷內外的譴責。萬曆三十六年(1608),李成梁再次被罷免,在京閒居,直到萬曆四十三年(1615)去世。

李成梁去世後三年(1618),兵強馬壯的努爾哈赤正式以“七大恨”誓師,嚮明廷宣戰。

這“七大恨”中,也包括了萬曆十一年(1583),努爾哈赤的祖父覺昌安、父親塔克世在前往古勒寨勸阿台降明時死於亂軍之中。這無疑將剿滅王杲勢力的李成梁也牽涉其中,因為努爾哈赤的祖、父二人確實死於李成梁在東北的戰亂之中。“明萬曆十一年,努爾哈赤之祖、父為明寧遠伯李成梁和建州蘇克蘇滸部圖倫城主尼堪外蘭所害。”努爾哈赤於“七大恨”中説:“我之祖、父未嘗損明邊一草寸土也,明無端起釁邊陲,害我祖、父,恨一也。”努爾哈赤誓師中強調祖、父的被害,與李成梁滅阿台的古勒寨之亂有關。尼堪外蘭為了結好於李成梁,向李成梁密報了王杲之子阿台糾結勢力準備復仇的動向。李成梁為了徹底剿滅阿台的勢力,在城內民眾倒戈之後仍下令屠城。為救孫女進入城內的努爾哈赤的祖父覺昌安和父親塔克世也在這場戰鬥中被殺。在得知這一意外傷害之後,明朝立即採取了安撫措施,“歸還其祖、父屍體,又封努爾哈赤為龍虎將軍,授為建州左衞都指揮使”。但這並未安撫住雄心勃勃的努爾哈赤,他迅速開始了統一女真各部的行動,並在三十餘年後將李成梁誤殺祖、父二人作為明朝的第一條“罪狀”。很顯然,這一條“罪狀”更多的是為努爾哈赤自己反明找到充足的理由。《清通鑑》中説:“萬曆四十四年正月,努爾哈赤正式稱帝。……建國稱帝,表示努爾哈赤統一滿族成功。其後,則圖南進攻明。”這一觀點是值得關注的。

姑且不論李成梁平定王杲、阿台是否給明朝造就了巨敵,但看李成梁在遼東督守的數十年,在戰略上也有明顯變化。為何李成梁一開始力主加強防守,甚至不惜耗費巨資來移動孤山一帶邊堡的位置,而後期即使造成了流血事件也堅持要驅使六萬餘户居民遷到內地,並棄守遼左六堡?是李成梁自己承認軍事戰略佈局上的失誤了,抑或有史書上未能詳細記載的原因?筆者帶着困惑尋找答案的過程中發現,解開這個疑問的關鍵在孤山新堡。

《創築孤山新堡記》的背後

《堡記》碑有“明代遼東長城第一碑”之稱,是研究明代遼東歷史的重要實物,本身也具珍貴的文物價值,這是眾所公認的。1982 年,王明琦先生撰文《明代遼東展邊築堡的石牌——〈創築孤山新堡記〉》(簡稱“王文”)曾過錄此碑文,2011 年,《遼寧省明長城資源調查報告》(簡稱“《報告》”)中也收錄了這一碑文。筆者所見王文,再收於內部印刷品《遼寧長城》之上,編校質量略輸文物出版社的版本。為了較好地讓人們看到碑文的信息,在論述前將全文依《報告》刪去不完全準確的斷行標識並加標點、分段,移錄至此:

創築孤山新堡記

舊孤山堡沿河東北三十里地名張其哈喇佃子,系東胡分犯要路。萬曆元年閲視,兵部侍郎歙縣汪公道昆訪地方興革事宜,鎮守都督李公議當移孤山堡於此地,以扼虜衝。

既奏允旨,委清河守備王惟屏築堡移兵。惟 [ 屏 ] 畏憚勞,偽呈不便,在舊堡東北十里建今堡。始於萬曆二年五月十一日,終於萬曆三年八月三十日,城高連垛口二丈五尺,底厚二丈,收(項)[ 頂 ] 一丈,周圍三百六十丈。門、角敵台九座,俱用磚石包砌,內穿井二眼。公館、廳房一十三間,守堡官住宅並軍士營房一百七十三間,遷孤山舊堡官軍一百七十三員名於內,每官給田一百畝,軍五十畝。沿邊建瞭守台五座,共用過折支鹽菜廩糧犒賞銀七百七十兩零、米六百一十石零。

孤山新堡遺址

堡成之日,易以今名。餘以事(峻)[ 竣 ] 奏報。朝廷命左中丞長治郜公光先委天津兵憲代州安君嘉善覆實。因有違原議,坐惟屏以罪,而各官俱不與賞。然堡在兩山之間,視舊堡據守為易,因識始末,俾守土者勿墜前功。

萬曆四年歲次丙子月 日。

欽差巡撫遼東地方兼贊理軍務、兵部右侍郎兼都察院右僉都御使肥鄉張學顏撰。

欽差徵虜前將軍、鎮守遼東地方總兵官、太子太保、右都督府左都督鐵嶺李成梁,欽差巡按山東、監察御史魏縣郭思,代州趙允升,欽差分守遼海東寧道兼理邊屯田、山東按察司副使兼參議聞喜翟繡裳,欽差總理遼東糧儲兼理屯種、户部郎中大名張崇功,欽差駐紮遼遼陽副總兵、三萬衞曹簠,廣寧衞傅廷勳,清河遊擊兼守備事、武舉、指揮□孟王惟屏,□□□□,□委官原守備、武舉遼陽李尚允。

需要指出的是,文物出版社所錄《堡記》有關信息,不知是從測繪、記錄到出版、印刷的哪個環節存在問題,錯訛之處不少。僅以常理及所獲能清晰辨識碑文字跡的碑石核對,便能看到不少錯字,明顯錯訛之字,已經用 “()”標識錯字,並用“[ ]”註明正確的文字。此外如碑石基本信息、碑文刻寫信息、文字分佈信息等誤載不少,不作展開。

王文曾對《堡記》中新舊兩堡進行研究,利用《全遼志》和《柳邊紀略》等文獻資料發現,嘉靖、萬曆、天啓年間,遼東邊牆便進行過多次增補。遼東邊堡的增設始於明朝成化年間。在明英宗土木堡之變後,臣服於明朝的建州女真李滿柱、董山不斷率眾入掠靉陽、鳳凰山一帶。

為了保證邊疆地區的安寧,明朝派兵鎮壓了李滿柱等人,並有了在遼東地區增築邊堡的考慮。經過朝廷的允准,這一地區的邊堡建設逐漸展開,到成化十五年(1479)初步形成了從開原抵鴨綠江的邊牆。但是,到嘉靖二十一年(1542),建州女真從鳳凰城入掠,殺死守備李漢、指揮佟鍾等人,經巡撫於敖等人的奏請,舊孤山堡一帶的軍事防禦開始加強。舊孤山堡的創築時間當在嘉靖二十五年(1546),《全遼志》卷五所載《增築河東土堡記》可為依據。從上面的信息可以看出,在長城的使用過程中,朝廷會根據形勢的變化不斷增補或者增強部分段落的軍事力量。

《堡記》中,李成梁發現孤山堡所處的位置對於防禦女真的進犯並不理想,因此建議在孤山堡東北方向的張其哈喇甸子築新堡,是以有了孤山新堡的創築。根據《堡記》的記載,這一工程並未按照李成梁向汪道昆彙報的那樣修建在張其哈喇甸子,而因為具體負責此事的官員清河守備王惟屏害怕張其哈喇甸子一帶常有女真襲擾,將新孤山堡修建在了距離舊孤山堡僅五公里的山坳中。在驗收的時候,由於整個工程不符合李成梁等先前所進行的設計,王惟屏獲罪,其他參與者也沒有得到應有的賞賜。此事過後,軍隊進駐新堡,李成梁等人也只能接受既成事實,勉勵士兵加強防守。根據考古工作者的訪查與研究,孤山新堡實際上位於距離舊堡僅4000 米(據王文的數據)的位置——王文中所記“本溪市蘭河峪公社的新城大隊”,即現在的本溪滿族自治縣東營房鄉新城子村。

孤山新堡議修於萬曆元年(1573),由李成梁提議,得親自前往閲示的兵部要員汪道昆初步認可之後上奏朝廷,得到朝廷的覆議允准後,委任清河守備王惟屏直接負責此事。由此可知,長城局部段落的修建與遷移,是經過軍事方面的要員進行縝密思慮和籌謀,並經過朝廷允准之後的重要舉措。然而,所修新堡距離最近的長城段落東營房瓜瓢溝長城仍有 12000 米的距離,與一般堡城和長城相距 2000 米左右,相差 10000 米。差之毫釐謬以千里。在軍事佈局上,時間的先後有時候就能決定戰爭的勝負,不容半點馬虎。李成梁根據當時東北局勢確定了在張其哈喇甸子這一軍事要衝設立堡寨,為的就是隨時機動應對來自東、北兩方的襲擾。

長城的重要作用之一,就是以防禦減少戰爭,這種防禦需要搶佔先機。利用烽火訊息傳遞系統與瞭望系統的有機結合,利用聲、光速度遠遠超過馬匹等的速度優勢,在敵人到來之前做好應敵準備、嚴陣以待。以襲擾為特點的戰爭模式,在軍隊做好充分的迎戰準備之下,往往因為優勢的喪失而只能選擇放棄。因此,防守一方在收穫信息之後能否及時趕赴到關鍵防禦點,成為能否減少敵軍襲擾成功幾率的關鍵點。李成梁等原擬將孤山新堡修建在張其哈喇甸子,便是在審時度勢的情況下認識到這個位置迅速集結軍事力量的重要性。然而,新堡修在距離張其哈喇甸子約 10000 米之外位置,姑且不算信息傳遞的速度差,僅以集結部隊趕赴到指定位置、以步兵為主的軍屯力量要多花百餘分鐘。這百餘分鐘已經足夠讓襲擾者騎馬攻擊成功,部隊僅能起到追擊止損的作用了。此時,防守方的部隊實際上處於奔赴疲累的境況,與以逸待勞的戰爭局勢相比,防守方在體力上也因城堡設置位置的不當而增加了劣勢。從這一點上來説,李成梁的戰略規劃並未出現較大的疏漏,只是後期執行者違反了相關規定,才為後期的有效防禦埋下了隱患。

長城

或許是為了安定民心、照顧人情,《堡記》中宕開一筆“然堡在兩山之間,視舊堡據守為易”,以此鼓勵守土將士共同努力,在既有堡寨位置不完全理想的情況下完成防禦虜衝的重要任務。但實際上,“遼鎮邊長二千餘里,城寨一百二十所,三面臨敵”,本屬要衝,孤山新堡未按李成梁的預設進行修建,在事實上成為了嚴重威脅遼東地區屯種兵民生命財產安全的鏈條薄弱環節。

或有人問:既然如此,為何當初不再次修建新堡?這就涉及到政治形勢、朝廷財政和軍事形勢等多方面的因素。大型工程的興廢不是兒戲,所耗資金巨大、人力甚大。《張學顏傳》中已然提及,由於李成梁“議移孤山堡於張其哈佃,移險山五堡於寬佃、長佃、雙墩、長領散等。皆據膏腴,扼要害,而邊人苦遠役,出怨言”,若在民眾剛剛勞苦之後又興重役,勞民過重,地方難以穩定。大型土木工程的興建,經費的申報與籌措也屬難題。考慮到當時除了長城防禦體系之外,朝廷還有羈縻和以夷御夷等統馭措施並舉,出於多重考慮,這個整體防禦鏈條上的弱點,在當時並未立即啓動重修工程。

但是,從萬曆十一年(1583)起,努爾哈赤通過三十餘年的努力,不斷整合了女真各部,並將蒙古引為外援。此時,張其哈喇甸子一帶的防禦弱點便逐漸成為遼東一帶民眾可能生靈塗炭的關鍵因素,這是李成梁再次被起用駐守遼東時必須面對的事實。明朝廷早已經失去了張居正等試圖力挽狂瀾者的執政,李成梁在經歷了被彈劾、猜忌、罷職又起用的反覆後,深知朝廷中的經費也因為管理不善而出現了大量虧空的情況,他已經不可能像萬曆初年那樣獲取足夠的經費在張其哈喇甸子補足此前的缺失。正是經過反覆審思之後,為了絕大多數民眾的生命安全,李成梁作出了他在遼東最艱難的決定:民眾內移。六萬多户家庭在滅頂之災到來之前,由於李成梁的準確判斷,多數民眾得以保全性命。而李成梁為此付出的代價是政敵的彈劾、詆譭和他所保護的民眾因為不解而進行的譴責。

在努爾哈赤以“七大恨”誓師後不到 3 年,八旗勁旅強勢推進,先下遼陽,再攻遼東,新奠、大奠、孤山新堡等河東大小 70 餘座城堡的軍民均未能抵擋強勢,孤山新堡從此歸後金所有。到光緒元年(1875)更名“新城子”,地名沿用至今。

王文中,根據《堡記》所記的史實與後期的文獻資料對照發現,多數文獻直指孤山新堡為張其哈喇甸子,這種錯謬之處經過考古調查和碑石銘文的互相印證,已經得到糾偏,不待本文發現。本文中重推王文,一則説明碑石文獻於史書糾偏中具有一定的作用,二則正是王文的糾偏,讓筆者重新思考李成梁“推翻”自己設計的遼東駐守方案的真實原因,進而對李成梁有了不一樣的認識。歷史上的情偽有時遠遠超越了我們的認知。筆者認為,李成梁能被張居正委以重任、守土於遼東,並保證了遼東數十年的相對安寧,他的功勞並不能因熊廷弼等人所言罪可至死便輕易抹殺。明知不可為而為之,需要的是膽識;在預知嚴重後果而選擇相對合理的棄子策略並默默承擔眾人的不理解,需要的是智慧和勇氣。