畫家哥,作家弟,共同成就《生如夏花》:上半生仇人,下半生搭檔_風聞

高飞锐思想-曾高飞,资深产经观察家2022-05-07 13:03

我哥以前叫曾雲,看我改名,也琢磨了幾個晚上,在後面加了一個“黛”字,把男性名字女性化了。我揣摸我哥加這個“黛”字有兩層意思:一是跟他做畫家的理想有關,改名的時候,他喜歡畫山水;一是跟《紅樓夢》女主林黛玉有關——青春時期,我哥喜歡林黛玉,喜歡得不行,也畫過林黛玉,從林黛玉的姓名中取出一個“黛”字,跟自己的名字融為一體——題記

打仗親兄弟,上陣父子兵,關鍵時刻,還看一家人。

可同一父母生養,關係就一定好嗎?

這是一個很難回答的問題,尤其兄弟倆都是文藝範兒,都有兩把刷子,誰都不服誰的時候,文人相輕的傳統陋習就更加凸顯了,成為兄弟關係的主旋律。

據説都在唐宋八大家之列的蘇軾和蘇轍兄弟倆關係密切,長大做官,各奔東西后,經常用詩詞唱和表達手足情深。在我看來,這是難得的特例,所以才被世代傳頌。與“二蘇”背道而行的現代大文豪兄弟魯迅和周作人,他們的關係似乎更有説服力——這兄弟倆三觀不合,彼此齷齪不買賬,甚至鬧到老死不相往來,至死不原諒對方。

我和我哥,兄弟關係儘管不至於像周氏兄弟那麼差,卻也尿不到一個壺裏,彼此之間,遠不及童年夥伴、少年同學朋友那樣親密——這種不睦,似乎與生俱來,從我記事起就是這樣。小時候的記憶,很多都忘得差不多了,但被我哥暴打暴揍的片段卻是記憶猶新,不斷在夢中出現,給心情帶來不快——越想努力忘掉越是記憶深刻,説是心理陰影都不為過。

我哥長得結實,牛高馬大,脾氣火爆,孔武有力,動不動就用拳頭説理——不管我是對是錯。記憶中,我哥喜歡標新立異,chuan花格子襯衣,牛仔褲,愛拉幫結派,幹些雞鳴狗盜的事(當然不是偷雞摸狗,為填飽肚皮,偷點生產隊裏的水果)。做這些事的時候,我哥希望我成為他的小跟班,跟他共進退,讓他有老大的威儀感。如果我不從,拳頭就落了下來,耳光就煽了過來。關於童年,記憶最深的兩件事,都跟我哥的拳頭有關。

六歲那年,為躲避計劃生育,父母從湖南祁東去了江西永新,投奔打磚燒窯的舅舅。半年後,舅舅受父母之命回來接我們小孩,去江西跟父母會合。親人團聚,大人小孩都很高興。下午,舅舅家的一大堆孩子,帶着我們到七八里外的小鎮上轉轉。我們住在大山深處,走兩三里山路,上公路。公路在對面,這邊的小路和那邊的公路之間,是一條大河,河水奔騰而下,水流湍急。回來的時候,大家都沿原路返回,我哥想當然地不走公路,走小路,他以為小路更近,回家不用繞。其他人都沒走過小路,沒人響應他,他就硬拉我跟他一起。我起初不同意,但在他一頓拳打腳踢後,不得不乖乖地跟在他屁股後面走陌生小路。走着走着,沒路了,我説往回走,他不願意;走着走着,天黑了,伸手不見五指,返回的小路都看不見了。這個時候,我哥才想起,河對岸是公路,只要到了對面,上了公路,回家的路就變得簡單了。不到十歲的他,硬要揹着不到七歲的我,從這邊游到河對岸。我哭喊着不從,又是被他一頓暴揍。兩人僵持了一陣,我被他打怕了,只得趴在他背上,兩個人下了水。也許命不該絕,水淹到脖子的時候,父母和舅舅帶着一大幫人,舉着火把一路找過來了。他們在對面公路上一邊找,一邊大聲喊,我和哥才從河裏退回岸上,坐下來等他們過來接應。大人們留下兩個跟我們不停地説話,安撫我們的情緒,其他人沿着公路,繞到鎮上,走小路,找到我們,把我們帶了回去。如果大人遲兩三分鐘出現,也許這個世界上就沒有我和我哥什麼事了。

七歲那年,初夏的一天下午,我還沒上學,我哥放學回來,偷喝了父親的半瓶五加皮(一種白酒),醉了,興奮了,追着我就打。我被他揍得鼻青臉腫,等他不打了,爬起來,下意識去找幹活的父母尋求庇護,他怕我告狀——他打了我,不准我哭,不准我告狀,又在後面緊追不捨。還好他喝醉了,氣勢嚇人,腳步踉蹌,結果沒攆上。父母在河對岸打磚做瓦,我連滾帶爬,上了由三根樹木搭成的通往河對岸的小橋。我走到橋中間的時候,我哥也上了橋。他知道自己喝醉了,過橋容易掉進河裏,於是上橋後,他就沒追了,但也沒有輕易放過我,他在橋頭一蹦一跳起來,木橋被他這麼一折騰,鞦韆一樣上下晃盪,越到中間,晃得越是厲害,我嚇得趴在橋中間,死死抱住橋身,一動不敢動,我哥卻得意忘形,哈哈大笑。如果不是有村民看到,把他喝止住,拉上岸,我可能要被他顛得掉進河裏去了——那時候,我還沒有學會游泳。

這種事,在我成長歲月中,時有發生,數見不鮮,直到上初三了,狀況才有所好轉,卻也是形同陌路,不怎麼答理對方:同一屋檐下,我讀我的書,我寫我的文章;他讀他的書,他畫他的畫,像是沒什麼關係,他不跟我玩,我也不跟他玩,學習上更談不上了。有時候,需要兩人協作完成的家務勞動,由於他有力氣,跟他搭配可能事半功倍,可我寧願慢慢做,不願找他,只找姐姐和妹妹幫忙——我哥是家裏的小霸王,欺負我,欺負姐,欺負妹,甚至跟正當壯年的父親,隔段時間就要打上一架,讓父母傷透腦筋,傷透心。用我媽的話來説,我哥和父親,一個屬火,一個屬水,兩人水火不容,怎麼就成了一對父子,真讓人想不通——當然,父親打我哥的大部分原因都是因為他欺負了我們仨。我媽説,我哥這人,如果不能考大學出去,留在村裏將來就是一個“村霸”。

上高中後,我哥雖然不打我了,我們的關係也沒什麼改善,很難湊到一塊去。當然,也不是風平浪靜。這個時候,我們彼此交惡,影響深遠的一件事,就是對小妹前途的考量了。小妹漂亮,聰明,有天賦,畫畫,作文都在學校名列前茅,都參加比賽獲得過第一名。我希望她跟我學寫文章,我哥希望她跟他學畫畫。小妹很審時度勢,覺得文學這條路,高考不算特長,要降分錄取太難了,於是投機取巧,跟我哥學了美術,成了藝術特長生。這件事,一直讓我難以釋懷——在我看來,小妹是全家最有靈氣和才華的,如果搞文學,也完全是可以成為大師的,要比我牛。用母親的話來説,搞美術的,都是些投機取巧的懶人懶鬼。結果小妹大學畢業後,畫畫也沒搞了,下海經商了,做了跟專業風馬牛不相及的事,算是白白浪費了天賦,讓人傷感。

長大後,跟我哥的分歧,根源在於三觀不合。考慮問題,我喜歡換位思考,看淡名利,多為別人着想,因此吃過很多虧,包括被人騙了很多錢。我哥經常從自己角度想,吃不得半點虧。成年後,各在各的城市,各有各的家庭,我們也是很少交流,即使一起回家陪父母過年,他陪他的客人,我陪我的朋友,他玩他的,我玩我的,也是井水不犯河水——只有在一個桌上吃飯和除夕夜放煙花的時候,我們在時間上才有交集,在行動上才有配合,在外人看起來才像兩兄弟。

當然,都是一個父母所生,硬要説我們沒有相同點,那是不現實的,譬如我們都有夢想,都執着逐夢,鍥而不捨,吃得了苦。我哥喜歡畫畫,幾十年如一日,從沒動搖過;我喜歡寫作,幾十年如一日,也沒放棄過——我哥對畫畫的執着,甚至超過了我對寫作的執着。他畫畫,從小就廢寢忘食,寒暑假到全國各地名山大川寫生,可以什麼都不管不顧,背起畫夾,説走就走;為畫畫,他頭懸樑,錐刺股,越挫越勇,一大把年紀了還報考了湖南師範大學的美術研究生,也順理成章地加入了湖南省美術家協會。

坦率地説,我哥的畫,我評價不高。在我看來,他的畫,基礎不錯,可缺乏靈氣,放在湖南範圍,也許還可以,卻沒有達到一流大師的境界。我在北京,由於人以類聚,條件得天獨厚,接觸到了很多全國頂尖水平的書畫家——看大師們的畫看多了,再看我哥的畫,什麼時候都能看出瑕疵來——也許是我帶了偏見,看他和他的作品的時候,其中夾雜了小時候的那種怨恨情緒。

可我哥沒心沒肺,對我從來沒有我這種小心思——也許小時候對我暴打暴揍的事,他早就忘得一乾二淨了,他對我越來越尊重,有些話,父母不能説他,我可以説他——在他看來,我確實是一個讓他驕傲的兄弟,在他朋友圈,他把我吹得天花亂墜——儘管他從不當面吹我捧我。誇我的人很多,但沒有其他人像他這樣對我和我的作品盲目喜歡,不遺餘力地推介的,在別人看來,是有點過了。

畢竟是親兄弟,我一直想改善跟我哥的關係,如今長大成人,都做父親,都成了家長,都經歷多了,也就沒那麼計較了。我知道,畫畫的路,比文學更艱難,有時候想幫他一把,因為他的執着,讓人感動:現在的他,只知埋頭作畫,不擅於推銷自己,愛憎分明,不喜歡的就不喜歡,不會刻意隱瞞自己,更不用説迎合別人了。可隔行如隔山,我給他聯繫過出版社,也向拍賣行推薦過他的作品,都沒有成功。

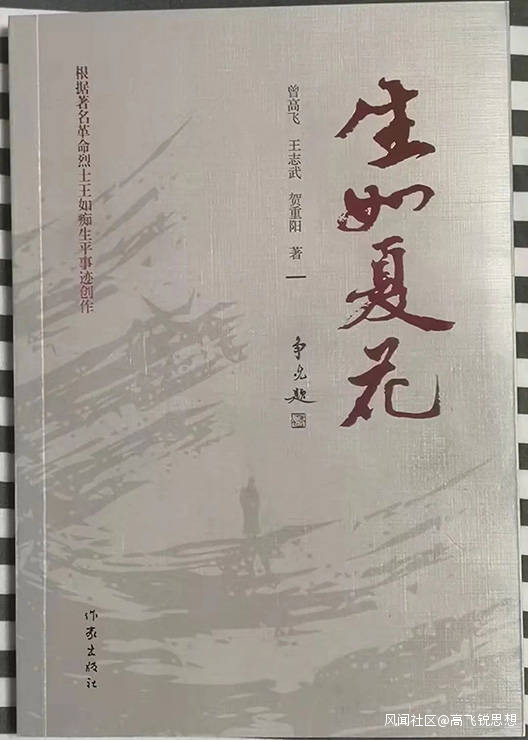

2021年,寫作和出版革命題材長篇小説《生如夏花》,跟編輯交流時,突然冒出來一個火花,如果在書中放些插圖,就像小時候讀的小人書那樣,是不是圖文並茂,更有意思麼?跟編輯老師把主意一説,老師很支持;把想法跟我哥一説,他慨然應允,立即投入到了插圖創作中。全書二十多章,一章一幅插圖,他一邊讀書,一邊創作,20多幅插圖,用兩週時間就完成了,他的插圖為書增色不少。很多讀者朋友跟我聊天,説書中有插圖,這種形式很有意思,跟文字相映成趣。以後正在出版的幾本書,出版社編輯都跟我説最好有插畫,看來這種形式被出版社編輯認可。

我寫書,我哥畫插圖,《生如夏花》是我們兄弟倆事業上合作的真正開始。我希望跟我哥能將這種合作形式一直堅持下去,直到我不寫他不畫了——也許,這是我這個做弟弟的,給他推廣畫作,讓作品流傳開和流傳下去的為數不多的方式了。

一個寫作,一個插圖,也許用這種方式能讓讀者朋友更加喜歡,讓我們的作品走得更廣,流傳得更久遠。我哥已經年過半百了,我也快接近半百了。能夠找到這種合作方式,挺好的,我很開心,相信他也很開心——儘管我哥喜歡油畫,學的專業也是油畫,給我的書插圖,是大材小用,也不是他喜歡的那種畫法,很多畫技派不上用場!看來,他對我終於學會了遷就,我們兄弟倆,上輩子做了仇人,下輩子要做事業搭檔!

我哥叫曾雲黛。跟我一樣,在成長過程中都是自己把父母給起的名字不滿意改掉了。我以前叫曾高,初三的時候,有了做作家理想後,為鼓勵自己站得高,走得遠,在後面加了一個“飛”字。我哥以前叫曾雲,看我改名,也琢磨了幾個晚上,在後面加了一個“黛”字,把男性名字女性化了。我揣摸我哥加這個“黛”字有兩層意思:一是跟他做畫家的理想有關,改名的時候,他喜歡畫山水;一是跟《紅樓夢》女主林黛玉有關——青春時期,我哥喜歡林黛玉,喜歡得不行,也畫過林黛玉,從林黛玉的姓名中取出一個“黛”字,跟自己的名字融為一體。

2022年3月27日 北京右安門內