他們留在縣城,結果這樣了_風聞

已注销用户-中国政经第一刊2022-05-08 17:13

作者 | 傅紅雪

1

小酒吧

文雛打電話,出去喝兩杯。

那是2008年的大年初一晚上,雪災正在肆虐,南方冷風如刀。

我裹緊大衣出門,文雛在酒吧一張靠柱子的小桌上等我,配上一盞燭火,倒是温暖。

“天冷,不喝啤酒,喝點白蘭地。”他説。

從前一起念初中,我們就經常喝酒,不是啤酒就是白蘭地。

“我記得那次你摔得很慘,掉了兩顆大門牙,滿嘴是血,喝的就是白蘭地。我們給你送回家去,被你爸罵了個半死。”我提起一點舊事。

90年代中期,我們是初中同班同學,還是好兄弟,時間久了,彼此不知現狀,談舊事反而是正題。

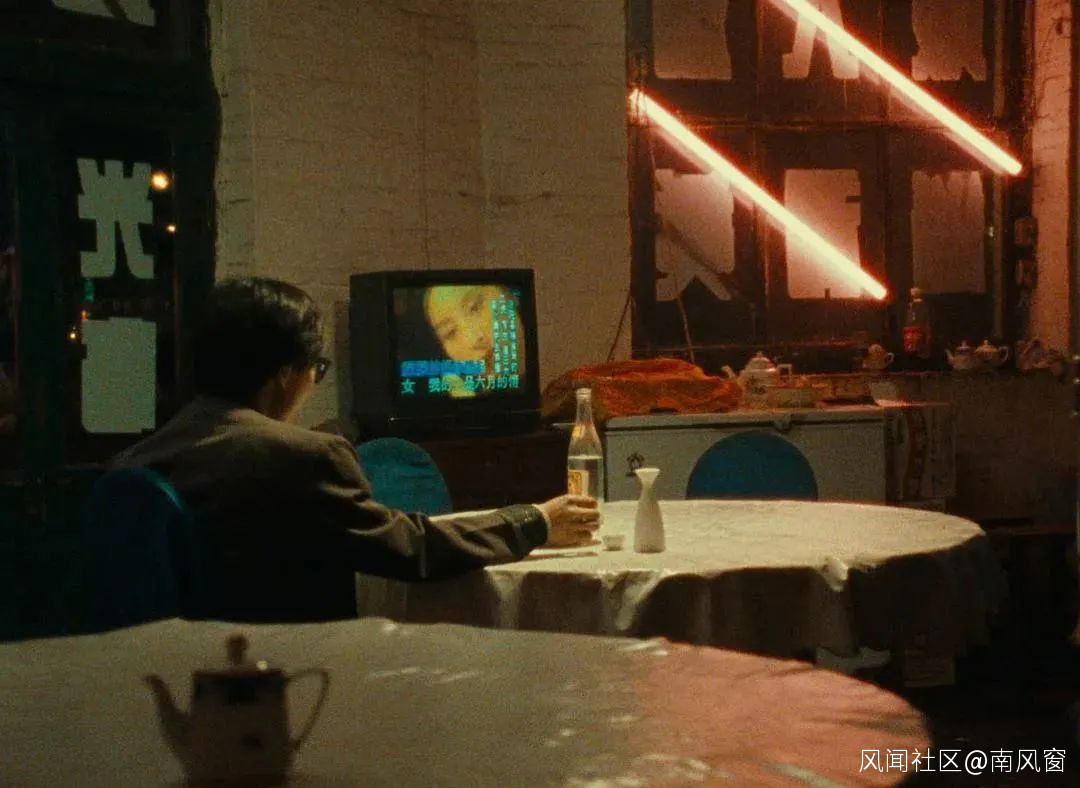

《江湖兒女》劇照

他一笑,露出兩個銀色的門牙,自己用手指敲了敲。我忍不住大笑。

文雛滿身江湖氣,但我還認得出從前那個他,本質沒有變。

他在縣城做煙花生意,是個灰色地帶,既合法又不合法。有時會被警察查,有時會遇到他人敲詐,他的處理辦法一以貫之——來硬的。

有一次,兩名警察來到倉庫,要查扣他的貨,正要往外搬,文雛大喊一聲,讓弟弟把鐵門鎖上,然後兄弟倆一人操了一根鋼管。“孫子,我們今天一起死在這裏。”

最後沒有動手,但我知道如果警察堅持要搬,他們真的會動手。

還有一次,他突然給我打電話,也是因為警察來查貨。

《江湖兒女》劇照

派出所的人説他倉庫裏有大型煙花,這種危險品種是禁止銷售的。他認為對方是選擇性執法,讓我這個記者趕快去報道報道,而我跟他隔着幾百公里路。

這是記者的一大煩惱,所有人都以為你無所不能,親戚或朋友總會找上門來,讓辦一些不能辦或者根本辦不到的事情。無論怎樣解釋,最後可能都會落下埋怨。

我確實無能為力,過了兩個小時還是硬着頭皮打了個電話給他,問問情況。他情緒很高漲,説問題解決了,正在喝酒。

後來我知道,他是打電話叫了幾十個“兄弟”,圍困了警車,最後貨沒扣成。完事以後,他就請這些人去大排檔大吃大喝了一頓。

“你何必呢!”我説,“這一頓吃下來,超過貨值好幾倍。”

他就願意這樣,覺得這樣解氣。

《江湖兒女》劇照

放在今天,他早就進了“班房”,不説是黑惡勢力,至少妨礙執法也是罪名難逃。然而當時縣城的生態,似乎都默認這種“解決問題”的方式。

他變成這個好勇鬥狠的樣子,不符合同學時代對他的印象,但又是現實使然。

他還負責為廠裏送貨,孤身一人開着貨車去外省,經常也會遇到糾紛,那個時候就是“狹路相逢勇者勝”,他必須狠。

有一次走在一條狹窄的路上,會車的時候只能一方避讓到路邊,讓另一方先通過。他原本打算避讓,但對方沒有一點避讓的意思的態度讓他很不爽,馬上改變了主意,把車熄了火,躺到後排去睡了一覺。

《江湖兒女》劇照

對這些事情,我並不像他那樣感到興奮,反而有點無語。

2

KTV

喝白蘭地摔進醫院去的,不止文雛,還有盛林。

記不清是哪一年,我和文雛、右民、眼鏡仔、盛林,開着三輛摩托車,去山村的小羣家玩,喝的就是白蘭地。

《後會無期》劇照

小羣跟我們一起回縣城的時候,已經是晚上,大家都醉眼朦朧。

山路彎彎,盛林載着小羣,一路疾馳,突然一頭栽進了路邊的長滿灌木的斜坡,連人帶車不見了。

小羣還“啊”了一聲,盛林就無聲無息。我們把他從灌木叢拖出來的時候,他滿臉是血,卻已經睡着。

坐在後座上的小羣是我們初中的班長,一個長得不難看的女孩。初中時期,情竇初開,她和右民還傳過“緋聞”。

那時風氣未如今日開放,所謂男女朋友,大多連單獨待在一起都不敢。膽子大、敢牽手的,都是不怕被學校開除的頑劣之輩。所以我知道右民什麼也沒做,問他究竟有沒有談戀愛,他也只是笑一笑。

《最好的我們》劇照

初中班主任是大學本科畢業,雖然不是名牌大學,但在這所老師普遍是師專畢業的初中,已經是鶴立雞羣。

班主任人也很好,尤其對成績好或品行好的學生,待如子女。

在這三輛摩托車上,我和小羣、眼鏡仔算是成績好的學生,文雛、右民和盛林是品行好的學生。

在酒吧,我和文雛提到了班主任。

“不知道他現在怎麼樣了。”我説。

“早就硬了。”文雛説起來面無表情。

《山河故人》劇照

“什麼?!”

我大吃一驚,“硬了”便是死了,人死僵硬。

老師年紀並不大,2008年最多40來歲。“怎麼就沒了?”

“癌症死的”,文雛説,班主任後來離開了學校,考入政府當了個小官,可是才不到兩年就死掉了。

右民打電話來説,可以去唱歌了。他在下午定了KTV的包間,因為過年要和親戚喝酒,時間定得很晚。

縣城的KTV價格不比大城市便宜,過年時節更貴,小小一間包房,最低消費就是1000多元,有一個女孩負責點歌和陪酒。進去之後我又吃一驚,陪酒的“小妹”,竟然是小羣。

我有點尷尬,而小羣若無其事。

《江湖兒女》劇照

右民很自然地跟她交流,顯然早就知道她在這裏上班。

小羣還帶着孩子,一個3歲的小男孩。已經將近凌晨,孩子還很活躍,跟着媽媽在KTV上班,顯然也不是第一次。後來實在困了,他就躺在沙發上睡去,震耳欲聾的音樂和撕心裂肺的歌聲似乎對他毫無影響。

小羣喝了很多酒,後來哭成淚人。她幾年前嫁人,家境還不錯,在縣城買了房子,但她説,丈夫是個混蛋,她一個人賺錢養家養孩子。

她問我過得怎麼樣,我説我一個小記者,沒什麼大本事,寫字賺錢,生活還過得去。

她説,你多好,有文化,性格好,長得又帥。

我聽了感覺怪怪的,不知道她心裏想什麼,也就不知道該説什麼。幸好這時,她躺進了右民的懷裏,坐實了初中時的“緋聞”,解脱了我的窘迫。

《地球最後的夜晚》劇照

小羣喝得爛醉,我和右民不得不送她母子回家。

大年初一晚上,兩個大男人,凌晨一兩點鐘把別人的老婆孩子揹回家……我和右民一路上默默無言,都在為進門之後的場景進行心理建設。

進了客廳,發現房子很新,裝潢高端,皮沙發很大。我們把小羣和孩子放在沙發上,兩個人站在那裏面面相覷,眼睛都忍不住瞄向房間的門。

3

江 湖

右民是個成績很差但很善良踏實的人。

初中畢業後他就沒有再上學,在縣城裏打工,會修車,會接電路,不管在哪裏,老闆都很喜歡他。

初中同學裏,我和右民的關係最好,見面總有説不完的話。我上大學時,放假回家,頭一個晚上右民一定會來,每次都是兩個人坐在窗台上談往事,一直説到天亮。

《小武》劇照

送完小羣,我們慢慢走回我家,躺在牀上繼續説話,説到了他們村的遠利,也是我們的同班同學。

對遠利,我印象很深。“遠利這小子,從來沒有好好上過一堂課。他最擅長的就是抓黃骨魚,在河水裏徒手就能抓到,有一次他攤開兩個手掌給我看,上面密密麻麻都是小洞,全是讓黃骨魚給扎的。”

我説,我喜歡魚,初一的時候我家住在菜市場旁邊,週末就經常一大早去看各種各樣的魚,有時就會見到遠利,他用自行車載着一個塑料盆,盆裏全是野生黃骨魚,大大小小,個頭很不一樣。野生的黃骨魚很貴,幾十塊錢一斤,他一個月賺不少錢。

右民説,那時候就數他有錢,但是太摳門,兩毛錢一包的瓜子也不肯買給我們。上課時是個混蛋,經常挨班主任的罵,拎到後面去罰站。

《上游》劇照

何止罰站。那時候,對不聽話的學生,老師動手就打的情況多的是。遠利是最常捱打的一個,連班主任這樣的斯文人都忍不了,有時讓他站起來,上去就是一拳頭。

有一次又在課堂上惹事,班主任打他,他居然還手。班主任説,我們出去操場吧,別在這裏影響同學,遠利説可以。

於是他們就出去了,很久沒有回來。

這人實在是太有趣,每次説到他,我們倆都會笑很久。我收住笑聲問:“你跟他同村,他現在做什麼?”

“去年槍斃了。”右民説。

我整個人突然僵住了。右民重複説,遠利去年打死了人,槍斃了。

《無間道》劇照

我默然良久,沒有再問。

我們那個時代成長的孩子,個把人走上犯罪道路最後被槍斃,也不是什麼太新鮮的事情。父母經常教導我們要好好做人,所舉的例子就是某個認識的年輕人被槍斃,“白費家裏大米”。

1997年初中畢業,沒有繼續上學的同學,就都進入社會,進入江湖,江湖鬥毆,乃是常事。同班的致凌,初中畢業幾年後就因為拿斧子砍人,被判了刑。遠利只是放大版,似也平常。

其實右民自己就是這一類的當事人。

2006年的時候,他突然出現在我工作的城市,找到了我。

接到他的電話實在驚喜,我馬上約他出來吃飯。他就在離我住的地方僅一公里的一間汽車配件店工作,此後可以經常見面。

我根本沒有想到“他為什麼來”的問題,從家鄉來城市打工,再正常不過。後來我才知道,他是因為參與集體鬥毆,“出了人命”跑出來的。

《沉默的真相》劇照

同村人在縣城開的一間店鋪,被人找茬,對方揚言下午帶人來砸了他的店。於是包括右民在內的一幫男人就被叫了過去,備好武器,開門迎客。一場混戰,對方死了一個人。

“這個死了的人,你打沒打?”我問。

右民也記不清楚,反正出事之後大家都跑了。後來雙方主犯都到案了,過了幾年案子都結了,右民沒什麼事,他又回縣城去了。

右民是個好人,捲入此事,只是因為太講義氣,或者是抹不開情面。

人在縣城,身不由己。

4

窘 迫

我和四眼仔都上了高中,我上的是市重點,四眼仔上了縣重點。二華也上了縣重點,和四眼仔是隔壁班。

《小武》劇照

90年代末,有一次我和四眼仔一起逛街,遇到了二華,當街聊了一會天。

二華其實長得挺好看,但是全身都浸透着一種疲軟的感覺,而且總是不自然地晃動,就像是一塊捏在手上的油膩膩的破抹布。

分開之後,我跟四眼仔説起這種感覺,四眼仔正色説,你這樣太主觀,不要這樣評價同學。

後來我們才知道,二華是有一種病。

上初中的時候我們就知道,他們家很不幸,三個孩子在縣城讀初中,父母在深圳謀生,讀着初中的時候,母親在一起兇殺案裏死亡。

《祈禱落幕時》劇照

那次之後我十幾年沒有再見過二華,也不知道他在哪裏,在做什麼。

2010年,一個朋友打電話來,説讓我出來見見老同學,並説出了他的姓。我猜就是二華。這個朋友也是同一年上的縣重點高中,他們是同班同學。

來到約定的酒吧,才知道不是二華,是他哥哥大華。他們姐弟三個都是同一年級,大華在隔壁班,嚴格説不算同學,只是校友,但也算相識。

我問起二華,大華説,前幾年已經病死了。

大華結了婚,不幸的是婚後不久老婆就得了癌症,“也快死了”。他自己工作也不穩定,收入不高,生活非常艱難。

《一念無明》劇照

聽了這些悲傷的事情,我總不知道該怎麼接話,找不到話,起身説要上廁所,去把賬單結了。

初中同學裏,後來有所接觸的、能打聽的就那麼些人,佔全班的比例很小,聽到的卻大部分是壞消息。其它的人活得怎樣,茫然無知,其中肯定也還有不少悲傷的故事。

我很慶幸父母生給我一個好用的腦袋,讓我能從這樣一種生存狀態裏逃脱。在我們那樣一個當時的貧困縣,考上最好的大學是件大事,因此我還在大學讀書的時候,見到初中、小學的同學,他們看我的眼神、對我的態度,都區別於日常。

《嫉妒的化身》劇照

大概是2003年寒假期間,我回到家裏,白天就在母親的服裝店裏幫忙。開了幾十年的“服裝行”,聚集着幾百家門店,快過年的時候,人流密集,接踵摩肩。

小光和小富來到了服裝店,見到我,都顯得非常客氣。他們是我小學的同學,就住在鄰村,小學的時候一起上學,一起長大。我們坐在小板凳上聊了一會,雖然時間久遠,但還是感覺親切。

他們離開之後,我問母親,他們都做什麼工作。母親説,他們現在就在上班啊,掏荷包。

我一下子又沉默了。

《沉默的真相》劇照

母親在這裏做了多年生意,她説的這個術語我懂。過年前人流量大,小偷多,有時母親跟客人談好了價錢,客人正要付款,卻發現錢不見了,掏荷包的,是服裝行店主最討厭的人。有時候,他們連店主也偷,母親的口袋就曾被剪爛,丟了幾百元,後來找到派出所的親戚,描述了一下外貌,很快把錢拿了回來。

他們成了道德原則與現實利益的對立面,卻在同一個空間裏若無其事地共存,這就是曾經的現實。回想起來,我也沒有對他們感到過鄙視或者不屑,畢竟我不知道他們的真實生活的樣子,他們曾經歷和在經歷着什麼。

故事並不止這些,但説起來全部都是往事,最遲的也已經是十幾年前。那個年代的這羣人,縮影在一種日常的卑微裏,已經成了看上去土裏土氣的一張張照片。

後來我就再也不瞭解他們,時間讓命運在精神上更加分殊,但社會的進步一定已經讓我們在物質上更加靠近。

每個人都有每個人的一生。