“為什麼歐洲越看越像中國?”| 文化縱橫_風聞

文化纵横-《文化纵横》杂志官方账号-2022-05-11 21:33

弗拉基米爾·波波夫

俄羅斯科學院中央經濟和

數學研究所(CEMI)首席研究員

談行藏(譯) | 文化縱橫新媒體

【導讀】蘇聯解體後,俄羅斯從計劃經濟轉入市場經濟,之後一落千丈,至今未能恢復。中國卻在改革開放之後,經濟迅速崛起,總量甚至超過歐洲,人均GDP也在持續接近。俄羅斯經濟學家弗拉基米爾·波波夫出於對“俄羅斯經濟為何失敗”的思考,提出“不平等程度”和“制度能力”兩個因素,並以“去除區域差異的基尼係數”作為“不平等程度”的客觀標準,“謀殺率”作為“制度能力”的客觀標準,對各國經濟數據進行分析。

他發現,從這一角度看,歐洲經濟模式和以中國為代表的亞洲經濟模式具有很高的相似度:都有較低的不平等程度和較強的國家制度能力。****“低不平等程度”+“強國家能力”的經濟模型,不僅解釋了為什麼在上世紀80年代以後,全球南方國家中複製西方自由主義經濟模式的國家、地區,經濟發展情況都並不良好,反而是中國、東南亞國家的經濟快速趕超,也一定程度上解釋了歐美目前面臨的停滯。

他認為:歐洲經濟模式經歷了兩個階段,16世紀後經濟發展和社會不平等同時出現,導致高謀殺率和人口預期壽命降低;19世紀後,為與社會主義競爭,歐洲發展“制度能力”,提高社會福利,逐漸形成“低不平等程度”+“強制度能力”的模型。模仿自由主義模式的發展中國家因為沒有這兩個條件,經濟基礎反遭破壞,而較保守、轉型較遲的中國及東南亞國家因保有“亞洲價值觀”,而具有快速發展條件,他把這些地方的經濟模式成為“集體主義經濟模式”。近年來,歐洲不平等程度逐漸提高,破壞了增長潛力,以至於問題重重;而中國和東南亞國家的不平等程度也有所提高,所以未來也面臨挑戰。集體主義經濟模式能否在前沿科技領域保持競爭力,並將生產效率提高到世界最高水平,有待後續觀察。

**文章原載Munich Personal RePEc Archive,由“歐亞系統科學研究會”編譯首發,**僅代表作者觀點,供諸君思考。

為什麼歐洲看起來如此像中國:

大政府和低收入不平等

**全球南方有兩種基本的經濟模式:一種是西方自由主義模式的複製(主要在拉丁美洲,撒哈拉以南非洲和一些前蘇聯共和國),另一種被稱為“亞洲價值觀”模式。**所謂的“亞洲價值觀”就是優先考慮集體利益(工作集體,鄰里,民族國家和全人類)而不是個人的利益,限制某些人權,以造福所有人。西方自由主義傳統認為至少有一些人權是不可侵犯的,但在更傳統的社會中——不僅亞洲,也有全球南方的其他地區——集體主義的團結更加根深蒂固。這種集體主義的核心特徵是對低收入和財富不平等有統計學上的可衡量指標,它可以促進社會凝聚力、增強國家機構的能力。

有人認為,亞洲模式的這些特徵給相對強大、高效的政府留下了空間,進而促進了經濟追趕發展的成功。這種集體主義經濟模式主要存在於東亞國家,一定程度上也在南亞、中東和北非國家存在。值得關注的是,歐洲經濟模式,儘管幾個世紀前與亞洲模式有很大的不同,在今天卻非常相似:同樣有相對較低的不平等程度,和相對龐大而高效的政府。

**▍**較低的不平等程度

根據世界不平等數據庫的統計,撒哈拉以南非洲和拉丁美洲的財富不平等程度最高,亞洲、中東和北非的程度低於這兩個地區。東亞國家收入分配的基尼係數通常低於0.4,與歐洲相近,同時該地區收入最高的10%的羣體所佔有的財富份額低於美國和許多發展中國家(如印度、俄羅斯、南非)。中國的基尼係數高於0.4,但需要注意的問題是,中國國土面積和區域差異都非常大,所以應當與整個歐洲或至少是美國進行比較。

單獨核算省內(國內)和省際(國際)之間的不平等,會產生非常鮮明的結果。在中國(計算29個省),2000年代初的基尼係數超過0.4,其中的0.24應當歸結與省際間發展不平等。在美國,基尼係數的值差異不大,但只有0.06是各州間的收入差距造成的。

歐盟27國,2005年左右的基尼係數整體在0.4,其中0.23是國家間的不平等造成。如果中國能夠設法將其各省之間的收入差距降低到美國各州間差距的水平,那麼公民間的普遍不平等將降到相當低的水平,低於歐洲大國。

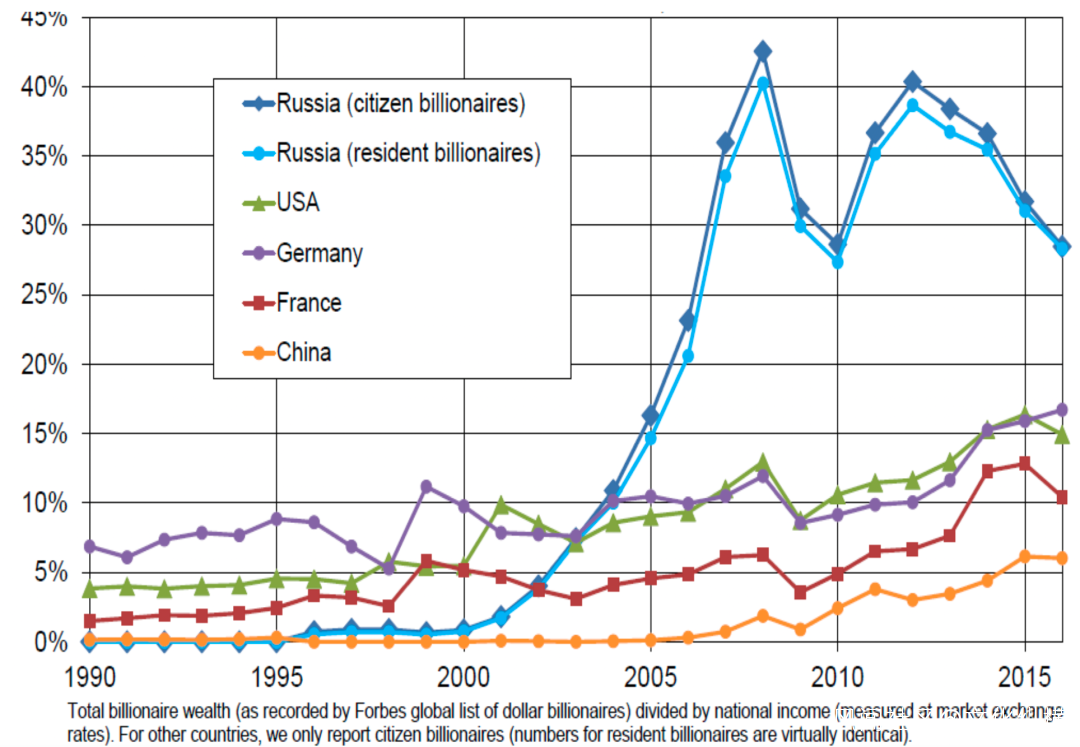

與此同時,中國的財富不平等(即“累積收入不平等”)似乎遠低於其他國家。2016年,中國的“億萬富翁強度”指標——福布斯榜單上億萬富翁的財富與國民收入之比——為6%,而美國、德國、法國為10-15%,俄羅斯為近30%。

(福布斯榜單上的億萬富翁財富佔1990-2016年國家收入的百分比)

**▍**較強的制度能力

收入、財富上較低的不平等程度可以降低社會的兩極分化程度,而且往往與更強的國家制度能力有關。狹義而言,國家制度能力是指政府執行法律法規的能力。有許多主觀指標是設計用於衡量國家機構能力的(例如對腐敗的控制、法制程度、政府有效性指數),但它們與客觀指標不同,運用上可能存有偏見。

**衡量國家制度能力的自然、客觀的指標是謀殺率(即對國家壟斷暴力的不服從)和影子經濟(即對税務規則等政府經濟法規的不服從)。**東亞、中東和北非的國家在這兩個指標上都與拉丁美洲和撒哈拉以南非洲有很大差異:東亞國家的這兩個指標在發展中國家當中處於最低水平,與發達國家相當。

舉例來説,根據世衞組織和維基百科的數據,近幾十年來,中國每10萬居民中只有1-2起謀殺案,與歐洲和日本的數據接近,而美國的數據為每10萬人5起。只有少數發展中國家的謀殺率能低至同等水平,這些國家主要集中在中東和北非地區;拉丁美洲、撒哈拉以南非洲和許多前蘇聯國家,數據則通常高出一個數量級。

值得注意的是,大多數國家的謀殺率在時間推移中保持得相當穩定,但在中國,自1990年代以來,每10萬居民的謀殺率下降了近80%,從1995年的2.3起下降到2018年的0.5起。

**影子經濟指標上中國也有類似的表現:中國影子經濟佔GDP的不到17%,低於比利時、葡萄牙和西班牙。在發展中國家,這一比例通常在40%左右,有時甚至大於60%。**只有少數發展中國家能做到影子經濟佔如此低的份額,主要是越南和幾個中東和北非國家(如伊朗,約旦,沙特阿拉伯和敍利亞)。

毋庸置疑,生產力和人均GDP的增長率也以國家制度能力為基礎,因此在同樣的條件下,制度能力較強的國家更有可能成為增長奇蹟。到目前為止,全球南方國家/地區中,只有5個——中國香港,日本,新加坡,韓國,中國台灣——憑藉足夠高的經濟增長率而加入了富裕俱樂部。近幾十年來,東南亞和中國也在追趕發達國家。

**▍**不平等、國家能力、對政府的信任和愛國主義

前文已經論證了,低收入不平等與較強的國家制度能力相關(低謀殺率和少影子經濟)。但為了進入細節進行分析,本文將國家分為三類:

(1)低不平等,強制度能力國家(例如發達國家和部分東亞、中東、北非國家);

(2)較低不平等,較弱制度能力國家(例如前社會主義國家和部分中東、北非、東亞國家);

(3)高度不平等,弱制度能力國家(例如拉丁美洲和撒哈拉以南非洲國家)。

將“世界價值調查”(World Value Survey)中幾個觀測民族團結的幾個標準進行分析,可以觀察到,對政府的信任程度和為自己國家而戰的意願在與謀殺率——衡量制度能力的客觀指標——進行對照時有類似(但不完全相同)的結果:

(1)東亞、中東和北非國家的謀殺率普遍較低,愛國主義和對政府的信任度較高;

(2)發達國家的謀殺率低,對政府的信任讀和愛國主義程度低;

(3)許多拉丁美洲國家和撒哈拉以南非洲國家對政府信任度和愛國主義程度較低,謀殺率很高;

(4)許多前蘇聯國家(如白俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和俄羅斯)的謀殺率很高,對政府信任度和愛國主義程度也很高。

可以假設,即使一國的國家制度能力的客觀衡量標準(謀殺率和影子經濟率等數據)表現不是特別突出,對政府機構的更高信任和更強的愛國主義(即為自己的國家而戰意願)也可以在困難時期建立社會凝聚力,促成團結。相反,如果社會團結力薄弱,即使有強制度能力也可能不足以有效應對危機。這一趨勢可以解釋為什麼與東亞、中東和北非國家相比,受冠狀病毒襲擊的發達國家檢疫和隔離措施不那麼嚴格,措施制定和頒佈也有延遲,導致感染率和死亡率要高得多。

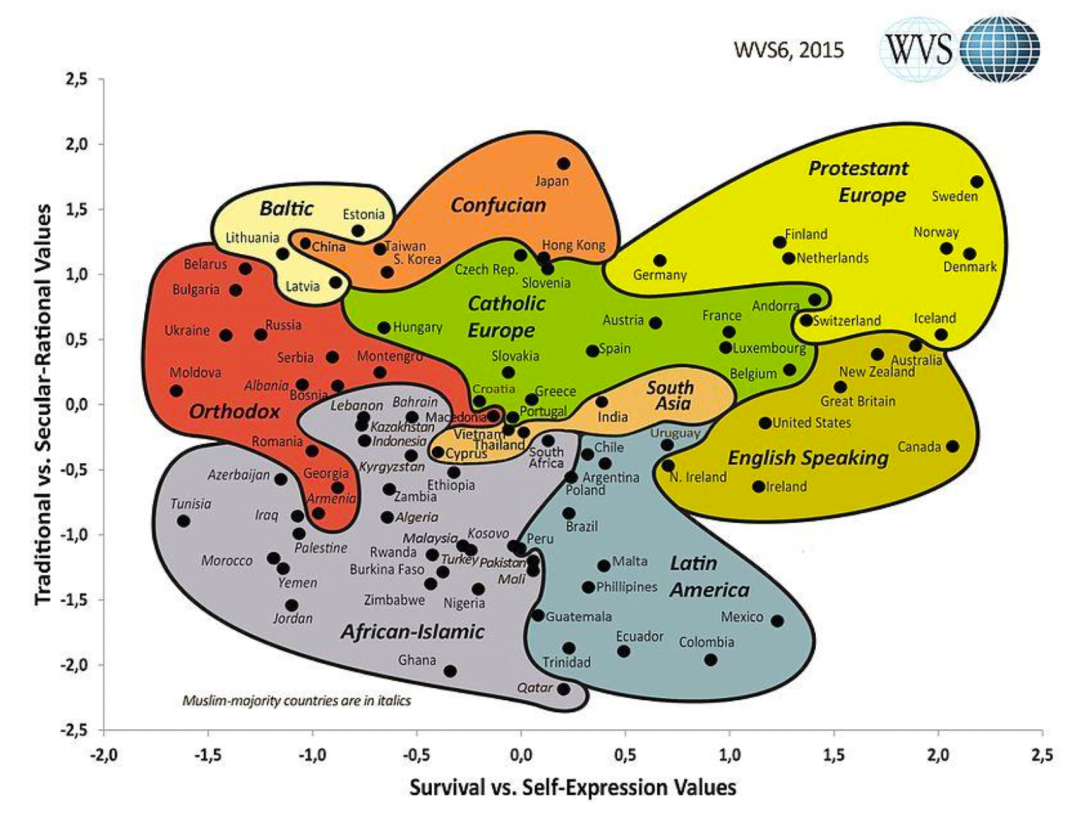

英格爾哈特-韋爾策爾世界文化地圖是一個衡量社會凝聚力的相關指標,地圖根據“世界價值調查”的問題繪製而成。

在地圖的分類中,愛國主義程度和對政府的信任度被定義為“傳統價值觀”,即“強調宗教、親子關係,尊重權威、絕對標準和傳統家庭價值觀”。信奉這些價值觀的人也排斥離婚、墮胎、安樂死和自殺。信奉這些價值觀的社會會體現出較高程度的民族自豪感和民族主義視角”。“自我表達價值觀”,與生存價值觀相對,“高度重視主觀幸福感,自我表達和生活質量”。

隨着經濟的進步(人均收入的增長)自我表達自然變得更加重要,因此發達國家比發展中國家更傾向於自我表達價值,而不是生存價值。有趣的是,在世俗傳統座標上,顯然有兩組發展中國家 ——東亞和前共產主義國家——是相當“現代”又相當世俗的,拉丁美洲和撒哈拉以南非洲則更傳統(中東、北非和南亞介於兩者之間)。我們可以假設,東亞和前共產主義國家是在以“現代”而非“傳統”的方式維持着集體主義價值觀和低程度的不平等。這種現代方式意味着這種維持更多地依賴政府權力(國家能力)強加給個人的責任,而不是依賴家庭和社區。

**▍**不平等與政府規模

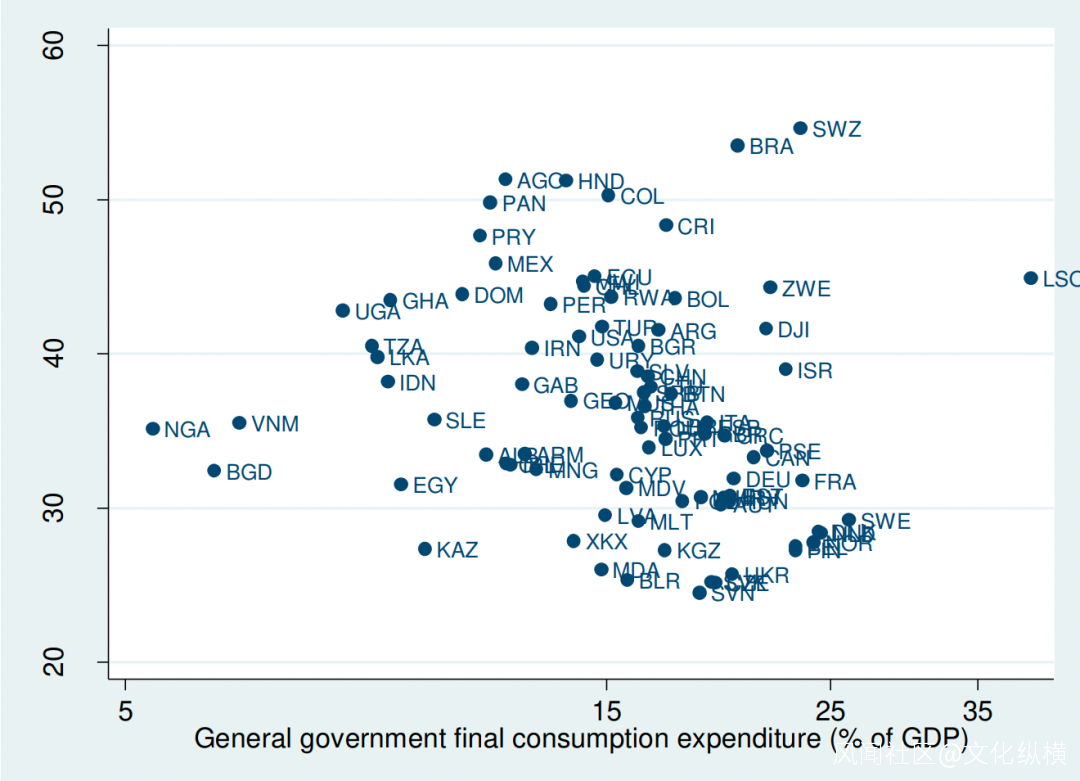

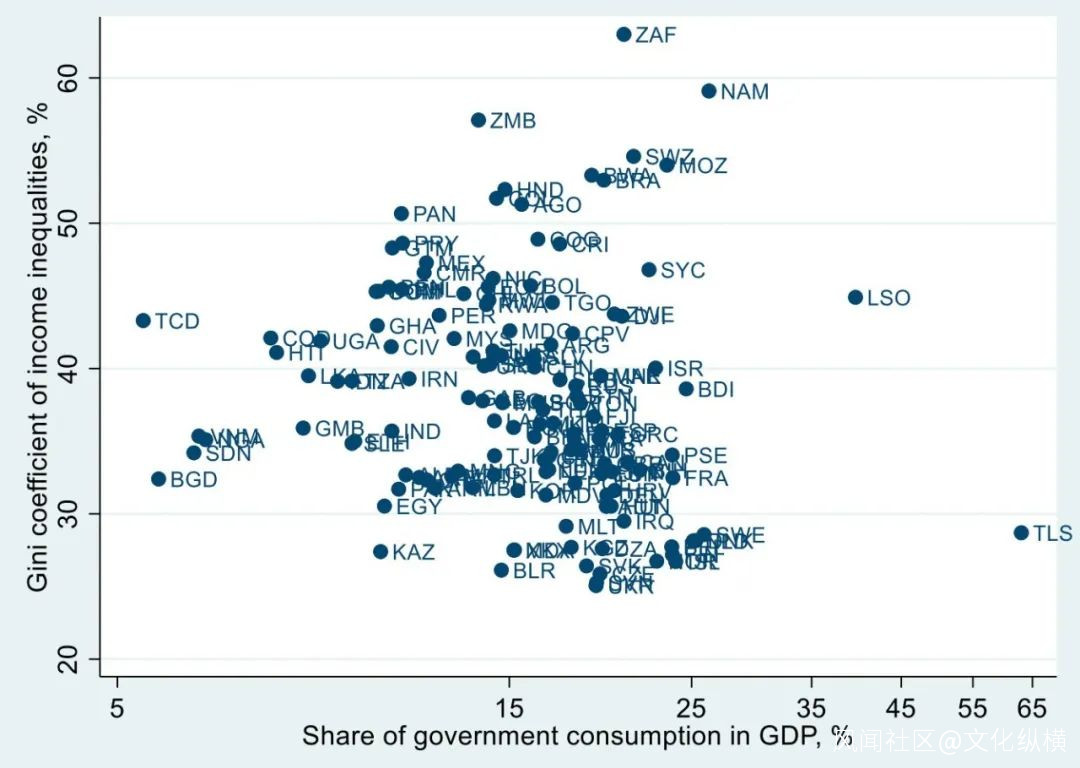

從原始數據上看,收入不平等和政府支出佔GDP比例存在微弱的負相關關係,即政府支出越高,代表收入不平等的基尼係數就越低。然而,這種負向關係是由國家從窮到富的變化驅動的——隨着人均收入的增長、政府支出的份額增加,收入不平等的減少。隨着人均收入的增加,政府提供越來越多的公共產品(如醫療保健,教育,基礎設施),並擴大減輕收入不平等的社會計劃。為了在模型分析中消除這一因素,需要控制發展水平(人均GDP)指標。

(2016-2019、2011-2019年各國收入不平等的基尼係數和政府支出在GDP中的份額)

此外,較大的國家通常有較小的政府,他們可以享受規模經濟(用同種貨幣,同一套邊境管制和海關),也不太容易受到世界市場的衝擊。但研究表明,更加開放經濟會有較大的政府,無論發達國家還是發展中國家。小國天然地更加開放(對外貿易和資本流動在GDP中所佔的份額更高),所以在其他條件相同的情況下,小國往往有更大的政府。而且,如前所述,由於大國各個地區發展不平衡,較大國家的不平等程度可能更高。

對政府支出在GDP中的比例,和人均GDP對基尼係數的影響進行迴歸,根據迴歸結果對不同類型國家進行簡要分類,得到如下結果(譯註:具體計算公式請參照原文):

經濟模型的分類:收入不平等和政府規模與預測水平的偏差

根據迴歸結果,將國家分為四組:

(1)不平等程度相對較低,政府規模較大(東亞和歐洲);

(2)不平等程度相對較高,政府規模較小(拉丁美洲和撒哈拉以南非洲,美國);

(3)不平等程度相對較低,政府規模較小(前蘇聯、南亞、中東和北非);

(4)不平等程度相對較高,政府規模較大(拉丁美洲、撒哈拉以南非、俄羅斯)。

2016-19年間,收入不平等程度較低、政府支出較高的包括歐洲國家(奧地利,比利時,克羅地亞,捷克共和國,丹麥,愛沙尼亞,芬蘭,法國,德國,希臘,匈牙利,荷蘭,挪威,波蘭,葡萄牙,斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞、瑞典、烏克蘭);東亞(中國、緬甸、泰國)。此外,還有不丹、利比里亞、吉爾吉斯共和國、約旦河西岸和加沙,類似但不完全符合基本模型。

同時段中,收入不平等程度較高、政府支出較低的組裏有:撒哈拉以南非洲國家(安哥拉、加蓬、加納、馬拉維、毛里求斯、坦桑尼亞、烏干達);拉丁美洲國家(智利,哥倫比亞,多米尼加共和國,厄瓜多爾,洪都拉斯,墨西哥,巴拿馬,巴拉圭,秘魯)和美國;還有幾個“局外國”(伊朗、愛爾蘭、立陶宛、盧森堡、斯里蘭卡、瑞士、土耳其)。

在更長時間段裏(2011-2019年), 第一組(不平等程度低、政府支出高)中的國家會更多,包括:波斯尼亞和黑塞哥維那,冰島,意大利和歐洲的英國(及其歐洲外的附屬地——澳大利亞和加拿大);東亞的日本;阿爾及利亞、布基納法索、斐濟 、幾內亞、伊拉克、東帝汶、突尼斯等地。而第二組(不平等程度高、政府支出低)中則要增加:撒哈拉以南非洲國家(貝寧、卡波韋爾代、喀麥隆、乍得、科摩羅、剛果、科特迪瓦、肯尼亞、馬拉維、蘇丹、盧旺達、贊比亞)、拉丁美洲國家(玻利維亞、哥斯達黎加、薩爾瓦多、危地馬拉、尼加拉瓜、烏拉圭) ,以及一些“局外國”(不丹、保加利亞、格魯吉亞、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓)。

**因此在大多數情況下,東亞和歐洲都在不平等程度相對較低、政府制度能力較強的國家組中,而拉丁美洲、撒哈拉以南非洲和美國,則往往可以歸於不平等程度相對較高、制度能力較弱、小政府的國家組。**在東亞發展中國家,公眾對政府機構的信任度通常很高,但在歐洲和美國,公眾對政府機構的信任度較低,或者處於中游水平。

如果東亞和歐洲之間真的存在這種共性,其將對研究資本主義的多樣性有所貢獻。**基於低程度的不平等和龐大、高效的政府建立的集體主義經濟模式,似乎在趕超發展方面和技術前沿和其他領域的創新增長方面,是最具競爭力的。這種低程度不平等的國家模式在發達國家(歐洲和日本)和發展中國家(中國,東南亞國家聯盟)中都可以找到。**這種內在具有持續性,並使這些國傢俱有了成為地區主導者的可能。

**▍**結束語

**低不平等、大政府模式有兩個源頭,分屬不同的歷史軌跡。歐洲模式可以追溯到16世紀,但直到20世紀才以目前的形式出現。**在16世紀之前,所有國家的人均收入大致相同,儲蓄率低,增長率幾乎為零。16世紀及其後的集體主義機構(社區)破壞導致了不平等的增長,西方才得以提高儲蓄率、投資率,以及資本/勞動比。其結果是生產效率和人均收入的增長率提高了幾個數量級,但這是有代價的:高度不平等導致國家機構的削弱——尤其是14到17世紀,每10萬居民的謀殺案件數到兩位數,16-17世紀,歐洲人的預期壽命下降。

然而,這種國家機構的腐敗無力是相對短暫的:到18-19世紀,西歐的謀殺率下降到目前的水平(每10萬居民中有個位數)。20世紀,尤其是在第二次世界大戰後,由於大政府、社會和各種福利計劃的增長擴張,西方國家的收入不平等迅速下降——這是對世界社會主義帶來的競爭的回應,成果包括免費的健康和教育,強大的社會保障和低程度的收入不平等。

在全球南方,集體主義模式以不同的方式出現。自16世紀以來,西方的增長模式在許多發展中國家被採用(主要是通過殖民,如拉丁美洲和撒哈拉以南非洲,或者通過因試圖追趕西方而自願西化,如俄羅斯帝國)。西方模式的擴散導致這些地區原有的傳統制度被破壞,收入不平等的加劇,趕超發展的起點變差。這組國家複製了西方走出馬爾薩斯陷阱的做法——收入分化立即加劇,儲蓄和投資率、生產率增長加快,但代價是社會不平等加劇和制度能力弱化。

**其他發展中國家(主要是東亞,一定程度上也包括南亞、中東和北非)受殖民主義的影響較小,並設法保留了其傳統制度。這將它們向現代經濟增長的進程推遲到了20世紀中葉,但保住了他們經濟增長的良好起點——低程度的不平等和強國家機構。**最終,放緩的技術進步速度讓他們找到另一個(而且不那麼痛苦的)退出馬爾薩斯陷阱的方式——增加的收入可以提高投資在GDP中的份額,並不會大幅增加收入不平等,也不會削弱國家制度能力、縮減預期壽命。

這個在發展中國家裏不那麼西化的地區成為低度不平等的另一個化身——大政府集體主義經濟模式。它最終成為發展中國家中增長最快的地區,並開始趕上西方的人均收入水平,且這種趕超建立在生產率快速增長,而非有利的貿易條件轉變(如一些石油出口國)之上。日本在1950年還是一個發展中國家(人均收入不到美國的18%),1990年代以後經濟放緩,中國香港在2004年以後放緩,而其他是“東亞龍”——韓國,中國台灣,新加坡——繼續以創紀錄的速度增長,縮小與美國在收入水平上的差距。新加坡的人均GDP甚至超過了美國,東南亞聯盟國家和中國緊隨其後。

**歐洲的集體主義經濟模式可能從19世紀80年代起,就遇到了困難。**在1923-1933年和第二次世界大戰後至19世紀80年代,是歐洲發達國家增長最快的時期,其增長速度超過美國。然而,自19世紀80年代以後,西歐的增長率已經放緩,其相對人均收入停滯在美國水平的70%左右。

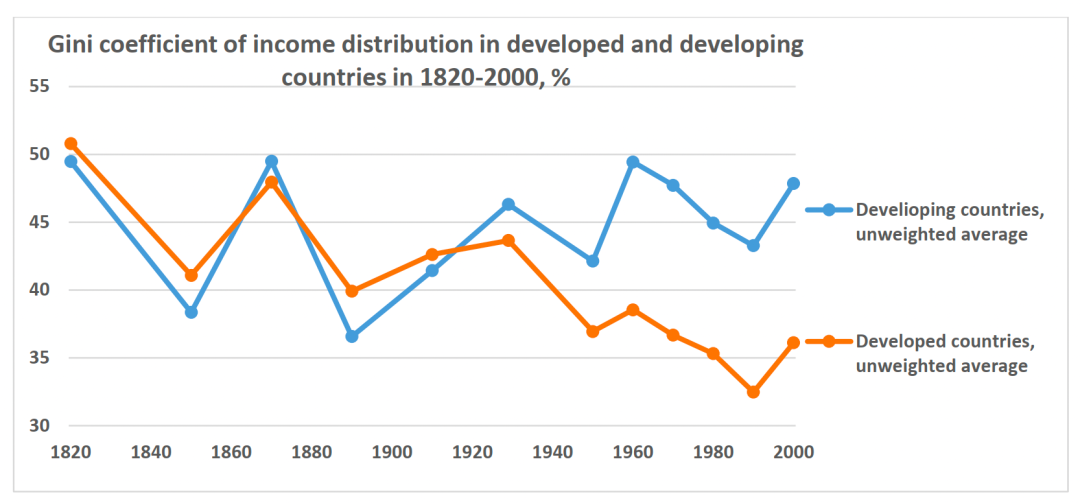

(1820-2000年,發展中國家(藍線)與發達國家(橙線)收入分配的基尼係數變化)

造成增長放緩的一個原因可能是19世紀80年代初以後不平等現象的增加。在柏林牆倒塌之前,蘇聯和東歐國家就失去了社會活力,也不再被西方視為威脅,因此,遏制不平等加劇以保持與世界共產主義的競爭力,在西方也不再具有必要性。但日益加劇的不平等最終破壞了增長潛力,造成了國內問題。

近幾十年來,大多數發達國家和發展中國家的不平等現象有所增加。但是,發展中國家總體上並沒有經歷19世紀30年代到80年代發達國家的不平等降低過程。歐洲和東亞仍然是世界上不平等程度最低的地區,但這種情況可能會在未來發生變化,低度不平等、大政府,加高國家能力集體主義經濟模式的增長潛力也可能會受到威脅。此外,集體主義模式是否在技術前沿具有競爭力,這些國家的生產力水平是否達到或何時達到世界最先進水平,還有待觀察。