上海團長:2500萬人錯過的春天,我們團不來_風聞

雷斯林-雷斯林官方账号-2022-05-11 09:34

保障生存,還是爭取生活?封控一個多月後,這成了個問題;

從糧油到可樂、蛋糕、小龍蝦甚至到鮮花,必需品的外延不斷擴大。真正的生活“團”不來;

團長們互祝早日“下崗”。到了那時,上海才算真正迴歸正常。

上海封控一個月之後,程安和團長們能明顯感覺到各自小區羣裏的躁動。

“蛋糕只要30人就能團了。”

“想吃小龍蝦。”

……

程安盯着手機,滾動的屏幕似乎要報遍天下佳餚,更有些需求超越對美食的渴望。越來越多人在羣裏詢問:天越來越熱了,電熱蚊香液能不能安排一下?

還有養爬寵的年輕人,想給自家的蜥蜴囤點口糧,“團長,能不能搞點杜比亞蟑螂?我家守宮快餓死了。”

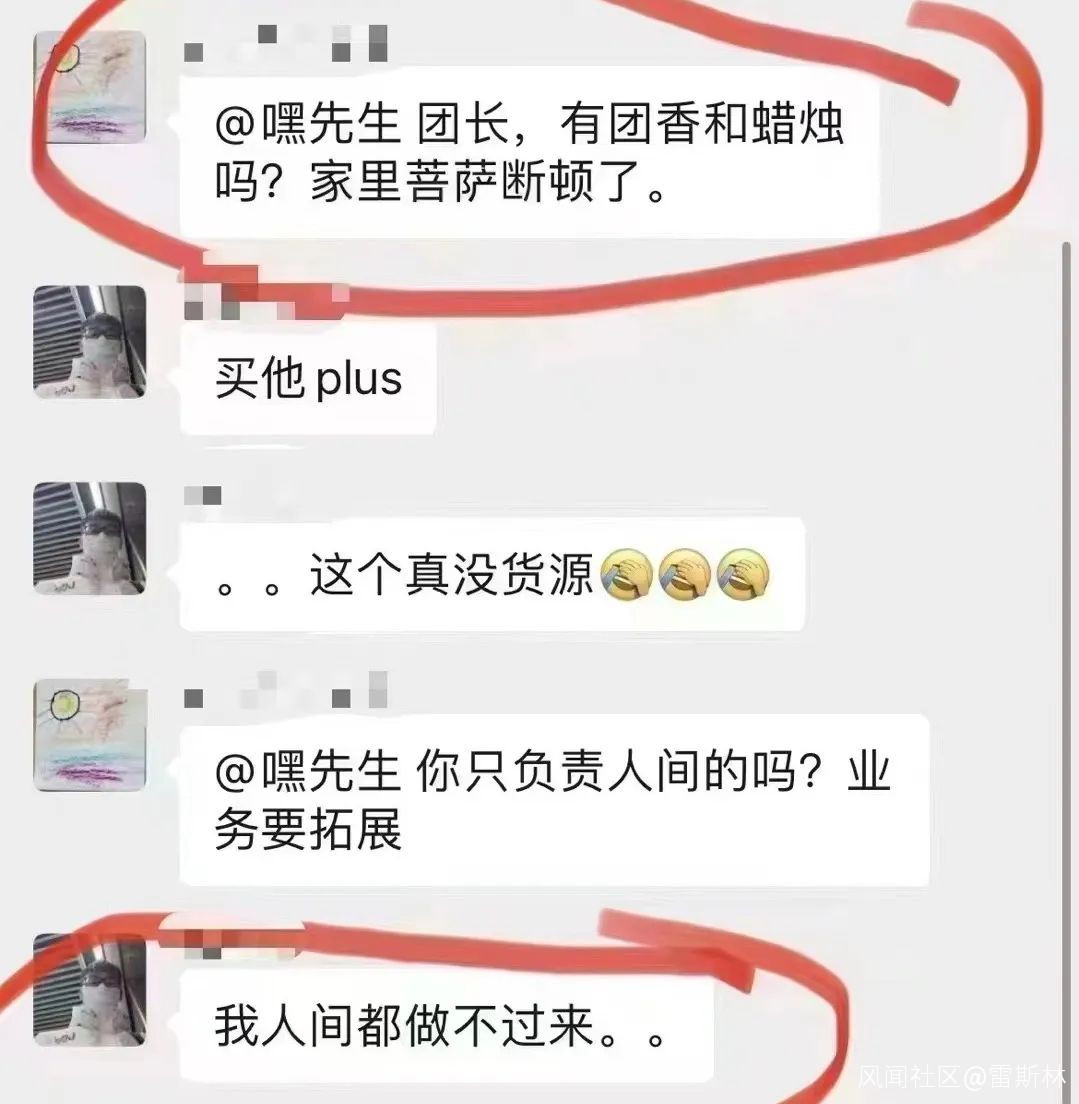

甚至有人要下單香和蠟燭,家裏菩薩也斷頓了。團長在羣裏回覆:“這個真沒貨源,我人間都做不過來。”

程安又好笑又無奈,恨不能在每個羣裏都喊一嗓子:“團長不是萬能的!”

團購羣裏的聊天截圖

**什麼是生存?什麼是生活?**這是一個月來,程安和上海團長們面臨的既深刻又急迫的議題,而且界線一直在變化,每天都有新答案。

一開始,沒有人挑剔每天能團到什麼,有就行,最多爭論下面粉算不算改善型需求。

後來有人開始要生抽、陳醋,葱和蒜;

然後是麪包、牛奶、水果、咖啡豆;

斷糧的恐慌結束後,人們終於想起那些構築起生活的煙火氣,比如:可樂、鮮奶、蛋糕、魚頭、小龍蝦……

“必需品”的清單越拉越長,背後的訴求很簡單——讓往日的生活回來。人們不知道這還有多遠,有時候甚至不切實際地寄望於團長。而對站在供需毛細血管一線的團長來説,他們深知願望與現實之間的距離。他們一邊和人們的需求賽跑,一邊在一次又一次的碰壁中感到無力。

“現在,我只想早點下崗。”一位團長説。

●一再妥協的生活:名牌包包不如葱●****

封控多日後,程安目睹一位老人在小區門口和大白吵架:“你再不放我出去,我就要餓死了。”

她意識到:“年輕人總有辦法搞到一些東西,但老人不一樣。”她在阿里做同城零售的運營,瞭解上海的倉儲、物資和物流情況,覺得多少能做一點事。於是,她成了一名團長。

一開始,她並未想過要做件多大的事,只是多一條物資渠道,滿足更多“剛需”。但她沒想到,封控抵禦病毒的同時,也阻擋了貨流。此時的程安,自己家裏也沒有餘糧了。

她還記得,因為沒有囤菜,自己一度就着胡蘿蔔吃麪,沒有咖啡和茶,只能飲白開水度日,洗髮水用完了,只能用沐浴露頂着。

隨着上海一夜間從互聯網時代退回供銷社時代。大多沒有飢餓記憶的人們,經歷了最初的驚慌失措,開始學着向生存妥協。

對“量”的把控從未如此敏感。他們在蔬菜配置上下足功夫,一顆白菜切成兩半,一半中午炒着吃,一半晚上下麪條。

每一餐的“含肉量”都在降低,有人把冰箱裏過期兩年的罐頭肉吃了。媽媽們開始減少給孩子餵奶粉的次數,頓頓有好過一頓飽,只要不哭就能挺下去。

習慣了桶裝水和可樂的人,也拿出了積灰的燒水壺。平日只吃外賣的人,要麼向自己糟糕的廚藝投降,要麼只能一日三頓泡麪。發芽的土豆真有人吃了。

甚至不吸水的貓砂也有人洗洗晾乾循環使用。

起初,大家都相信這只是暫時的,一週後,一切都會好起來。

一週之後,家住浦東的團長張晗,把最後一把葱裹上了厚厚的保鮮膜,放在冰箱裏,只有吃麪的時候才取出來放一點。

她本是一個熱愛購物的人,如今看着抽屜裏的各種名牌包,突然覺得毫無價值。

“還不如葱。”

某小區的物品互助登記表

●為團菜做SOP,先保證不捱餓●

協調了餓了麼在上海的倉庫、運力和物資後,程安和同事們從零開始,搭建了一套團購生態。

在第一個小區的試點完成後,程安開始想辦法讓現有的物資渠道覆蓋更多封控小區。她發動在上海的阿里同事,拉起了一個釘釘羣,鼓勵更多人加入這項保供行動中。有別於商業團長,羣裏的所有團長都是志願者。

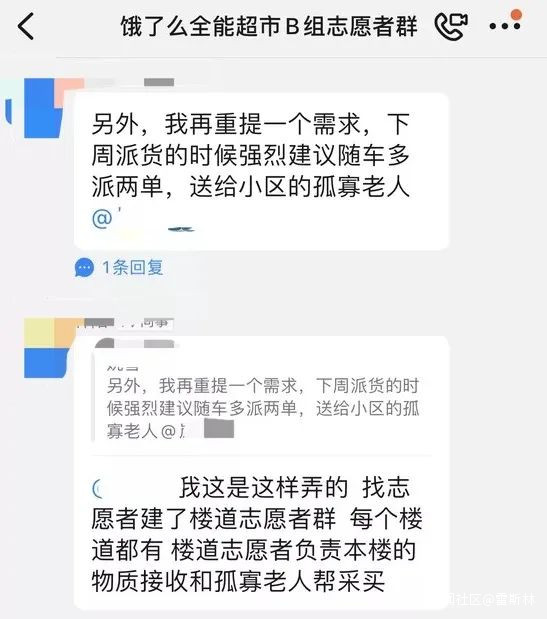

在團購志願者的釘釘羣裏,一位團長提議給小區孤寡老人贈送物資

起初,羣裏只有幾十人,過了短短几天,就擴展到5個羣,報名的志願者達到了1500人。

此時,正值上海各個小區的物資供應短缺,幾乎每個小區都出現了各式各樣的團長。

許多封控小區居民的生活,便是靠一個個團長維持。而這些來自互聯網大廠的志願者,則用互聯網的工作方式,去做一件自己毫無經驗的事。

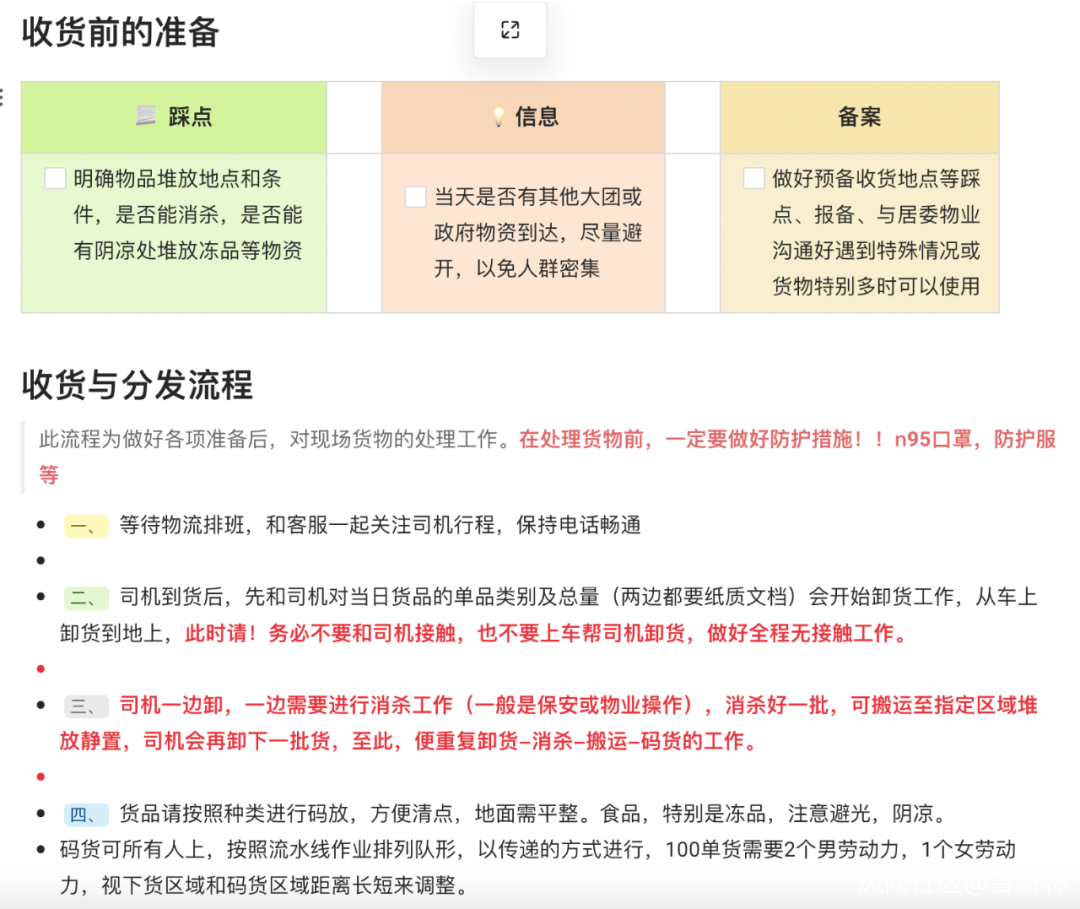

加入這個項目的張晗,在做團長的過程中,設計了一套接收和分發物資的詳細流程。

張晗為團購志願者制定的SOP

“大廠喜歡做SOP。阿里人對流程的敏感度還是很高的。總覺得不沉澱下來就少點什麼。這可能是一種職業病。”張晗説。

很多團長總被當成全職客服,甚至是出氣筒。在阿里媽媽從事銷售顧問的團長,乾脆搞了一套線上客服管理流程——重在解決團長對居民們的情緒管理問題。

一位阿里團長的線上管理流程,解決了小區團購的售後反饋問題

有人把在阿里的整套工作方式搬到了小區裏,將志願者團隊分為:專門統籌居民健康狀況的信息組、核酸組,負責接貨、分揀和配送的物資組,以及對物資做消毒處理的消殺組。

當然,每次開團之後,都少不了“覆盤”。

許多平時只對接乙方的大廠打工人,突然感覺整個小區幾千號居民,都成了自己的甲方。

尚有餘力的志願者也會幫助“野團”進行流程管理和物資分發,甚至有人身兼數團,懂渠道的篩選供應商;做市場的挨個給通訊錄裏的老闆打電話,能團成一個是一個;懂選品的坐鎮大後方,為難以滿足的需求尋找替代品。

程安的身份比其他團長都特殊,她要兼顧末端分發和前端供應鏈管理。

作為在一線的志願者,她見識過最真實的匱乏和短缺,所以她的出發點,就是讓大家不捱餓。

“很難滿足咖啡這樣的需求,我能拿到,但是我拒絕。因為那是改善型消費,不是必需品。”程安説。她只想把有限的物資和運力覆蓋到更多家庭。

她自知力量有限,“上海有2500萬人,我們能覆蓋20萬人,就不錯了。”

一切不符合“必需”的需求,都會被砍掉。

●越來越難界定的“必需品”:●

團個巧克力過分嗎?

保供的團購可以保證生存,但生活則是另一回事。

起初一段時間,程安和同事的一項重要工作,是控制好團購清單的SKU,集中力量團有限的保供單品,從而帶來儘量多的卡路里。

這個思路,社區上下也在宣傳和推行。一段網上流傳的視頻裏,居委工作者用喇叭向小區居民喊話:“什麼水果啊之類的,不是生活必需品……就不要去買,少一點沒關係的……”

少一點真的沒關係嗎?

起初,人們在意分寸和體面,擔心新的需求會給志願者帶來額外的負擔。不過,生活不能只有米麪糧油,對煙火百味的思念逐漸瀰漫開來。

四月初,上海師範大學的一位研究生,用自己的5萬元積蓄,給封校大半個月的校友送去了近200斤巧克力。但除了同學的感謝以外,她還收穫了一波網暴,不少人質問她:“為什麼不捐防疫物資?”“巧克力是剛需嗎?”

部分網暴留言

4月24日,靜安區某公寓居民自發團購哈根達斯冰淇淋,後被其他居民舉報至居委會,最終團購到的冰淇淋無法進入小區。

但對生活的嚮往是本能,擋不住。

在普陀區,開始有人團購成箱的可樂、榴蓮,甚至還有人提出要團購西瓜,一個被封控在酒店的年輕人因為想喝可樂但又找不到拼團的人,於是自己團購了50箱,被供應商稱為“獨立團團長“。

四月中的某個夜晚,一位被封控的鼓手在自家陽台上敲起了架子鼓,小區裏燈火通明,有居民打開手機閃光燈充當氣氛組,結束後歡呼聲不絕於耳。

生活的思路漸漸打開。人們開始在陽台種菜,從幼苗開始,每日澆水,伴它翠綠,直到目送它徐徐入鍋。

人性的需求,也像花壇裏的葱一樣,先是被外來的一刀齊根斬斷,只剩下個葱頭,經過在土地裏的蟄伏期,小心翼翼地破土、隱隱冒尖,然後冒失地生長。

張晗在陽台花壇種下的葱

被各種需求所困擾的不止程安一個,在別的小區,有人在羣裏求購安眠藥和褪黑素,結果應者雲集。

在年輕人多的小區裏,咖啡和可樂就是一種每日剛需。很多東南沿海長大的人則認為,比起肉類,魚和蝦更不可或缺。

“貓還有個貓抓板呢,封在家裏這麼久,我想要盒樂高行嗎?”還有居民在羣裏問。

一位普陀區封控居民的朋友圈圖

“我以前老好奇貓每天在窗台上往外看個啥,直到現在我也蹲上了窗台”

雖説以身作則,用實際行動抵抗碳酸飲料。但某一天,連志願者自己都開始饞可樂了。在一些小區,志願者加入了團購可樂的人羣,當成箱可樂送達時,他們自己搬得充滿熱情。

必需品的外延正在擴展,居民們正窮盡手邊的一切資源,最大限度還原之前的生活。

在張晗的小區裏,有人把香蕉搗成泥,放進冰箱,第二天把它當成冰淇淋吃,欺騙自己的舌頭。熱衷路跑的人在屋裏一天的步數甚至能上萬。

面對氾濫的胡蘿蔔,人們在羣裏交流胡蘿蔔的一百種做法,甚至有人傳授用胡蘿蔔做蛋糕的秘訣。對於上海市民而言,沒有了咖啡蛋糕下午茶,哪怕滿桌都是胡蘿蔔,也必須注意精緻的擺盤。

張晗做的全胡蘿蔔宴,胡蘿蔔燒肉+泡胡蘿蔔+胡蘿蔔番茄汁

有團長在分享居民們“精緻生活”的同時,索性把居民們的部分需求反饋到了釘釘羣裏,儘管大多數人依然理性地認為應當優先滿足人的生存需求。但在團長之間,對“必需品”的堅持卻產生了一絲動搖。

**“生活到底能不能用‘必需’來界定?”**程安開始思考這個問題。

小區裏的一位俄羅斯人不知道從哪弄到了糖果和餅乾,在分發物資時託志願者把這些零食帶給每個有小孩的家庭。

“很久沒有見到孩子那麼開心了。”程安説。

長期封控在家,大人焦慮,孩子也苦悶,程安想起,某次開電話會時,突然聽到一陣孩子的吵鬧,隨即一位同事斷線。幾分鐘後,這位同事才重新上線,輕輕説了一句:“不好意思,剛才去揍孩子了。”

“如果有人統計的話……”程安猜,“這一個月,上海父母打孩子的頻率肯定提高了。”

而拿到糖果之後,小區羣裏就有家長表示:這一天,孩子都變乖了。

對於平時送肉蛋奶和蔬菜上門的志願者,孩子並沒有太直觀的感受。但自從那天志願者挨家挨户發糖之後,穿着防護服的志願者就成了孩子們口中的“糖果叔叔”,每次逢志願者敲門,孩子都會問,“今天有糖嗎?”

程安由此開始思考,被封控在家的人們,可能格外需要“吃飽”之外的安撫,小孩如此,大人亦然。孩子吃糖,這一件生活中的小事,從未顯得如此重要。

她決定嘗試一點改變。

“我們弄不到葱,但是料酒可以搞到。”考慮到葱、姜、蒜主要是燒一些葷腥的菜時用來調味,她決定把有替代功能的料酒放進團購包裏。

作為同在疫區的居民,程安清楚,長期封控之下,味蕾多一分觸動,足不出户的人們便少一分焦慮。現在,程安開始認為,巧克力就是剛需。

那一天,當雞蛋和牛腩同時到倉時,她很篤定地選擇了牛腩。“大家被封控這麼久了,有牛腩吃誰還吃雞蛋?那天買到牛腩的家庭一定很幸福。”

● 真正的生活,是“團”不來的 ●

在料酒和牛腩收到居民和團長們的一致好評後,程安開始努力滿足更多的需求。

她把箱裝水果換成了水果籃。除了一些如蘋果之類的常規水果外,她還在其中加入了諸如枇杷和草莓等時令水果。儘管它們對新鮮度和運輸條件的要求更高,但收到枇杷的居民,幾乎都很興奮。

也有人會質疑,為什麼自己的果籃比別人少了一個枇杷。程安能理解這種不滿,畢竟人們已經把自己關在家裏太久,以至於只要一個枇杷,就能帶來全然不同的生活感受。

隨着團購的增加,程安和同事們的保供工作已經覆蓋了約500個小區,團長們的開團技能也越來越老練。大量品牌方和供應商的加入,為程安提供了更多開團物資的選擇。

日常有囤積習慣的居民,被戲稱為“囤囤怪”。一位“囤囤怪”在朋友圈曬自家的貓**,**

配文裏寫道:想想我還有那麼多可樂,我就很安心

SKU由原本的4個,升級成了後來的6個。增加了兩個專門滿足特定人羣的剛性需求,比如:老人的成人紙尿褲和低糖食品,以及奶粉、尿不濕等各類嬰幼兒用品。

可供輪換的商品種類高達100個,總有機會滿足一些人的個性化需求,但這一舉措卻招來了部分團長的議論。

“要知道,物資都是成箱送來的。”張晗説,居民們之所以能按訂單收到自己購買的物資,全憑團長和小區志願者們親手把成箱的貨物拆分後再一件一件分揀、核對再打包。

每多一個SKU就意味着工作量成倍放大,以及更多的售後糾紛。

阿里也注意到了自家員工在上海做公益團長的情況。

為了協助團長們解決眼前的困境,阿里派出了幾十位小二支援,他們進入各個小區的團購羣裏,接替志願者承擔起了客服,並建立了新報名團長的培訓體系。

同時,阿里也從公司層面為這些志願者們提供了更多支持,包括專項疫情險、報銷支出和發放防疫物資,當團長期間產生的電話費都由公司兜底。

對程安們來説,這算是正規軍入場救急。

但團長們身上的壓力很難減輕,疫情下的小區團購,很大程度上基於對團長的個人信任。一旦出現糾紛,居民首先想到的仍是團長。

在售後糾紛中,出現居民不願接受退款的情況,團長們有時只能從自己的冰箱裏“拿貨”賠償。

這些無法隨時滿足的個性化需求,經常讓保供團長們倍感挫敗。經歷過幾次從自己的“庫存”裏拿貨給居民的情況之後,團長們也沒辦法了,“拿不出來就是拿不出來”。

由於運力緊張,物資送達時間難以精確,貨車師傅會在出發前提前電話通知團長,給出一個大概時間。

“開會的時候神經都是緊繃的,要一直盯着手機,生怕接不到電話。”一位團長説,接物資那一天他總倍感煎熬。

深夜,剛剛發完物資的阿里志願團長

儘管如此,依然有居民反應團購的商品還是太少,不斷提出新的需求。

而要找到貨源並將物資運進上海本非易事,需要考慮貨車數量、冷鏈配置、成本控制,甚至通行證、司機個人健康等諸多複雜環節。

有時候能團到麪包,但品牌、口味甚至大小都有無數組合。有人想要肉鬆的,有人想要椰蓉的,還有人只吃動物奶油麪包。頂着這些吐槽,不少團長才知道,世上的麪包原來有這麼多花樣。

於是,需求不斷裂變。一個需求上架了,又分裂出不計其數的新需求。

團購與個性化需求間的鴻溝越發明顯。比如生鮮,冷鏈運力只有那麼多,能團到小龍蝦並不意味着能團到鮮魚頭。而且團購發放時間長,加工處理過的小龍蝦尚且能撐一撐,鮮魚頭卻很快壞了。

總之,越是精細的需求,越難被滿足,更不用提神龕上的蠟燭和杜比亞蟑螂這些小眾需求了。

在程安和同事們的努力下,居民們的需求非但沒有減少,反而越來越多。那些剛好被滿足的樂觀者迸發了更多憧憬:“照這趨勢,之後團長是不是能給我們團個電影看看?”

程安意識到,團長們再努力,也沒法滿足人們對正常生活的渴望。真正的生活,哪裏“團”得來呢?

一位上海居民為鄰居烤的復活節蛋糕

**●**“祝各位團長早日下崗” ●

程安和同事們發現,他們做不到的事,居民們並沒有“坐以待斃”,而是各顯神通,在團購以外給單調的生活撕開一個口子。

除了一些平台和品牌方的團購外,居民常利用自己的資源與渠道,通過小商家和跑腿小哥,組織鄰居們購買品類豐富的商品。

有人聯繫上了郊區的蔬菜大棚,送來滯銷的新鮮農產品;在金龍魚工作的小區居民,協調公司送來了一整貨車的食用油。

在5月9號,有小區以母親節為理由,團了一批鮮花。芍藥、雛菊、百合,都是這個季節的花。運輸出了點岔子,當天沒到,一小區的人都在急切的等,“那是想看一眼春天的執念啊”。

也有的小區團了夏季的衣服,後果就是居民們下樓放風時都統一着裝了。有人開玩笑道:一開始還以為只是出不來,結果是大家都“進去了”。

甚至網上還有人分享,把《貓和老鼠》用投影儀投在居民樓上,和鄰居一同觀看的經歷。

“我們搞不來的東西,有人能搞來。總有人能搞到可樂和糖果。”程安説。她不奢求能滿足所有人的一切需求,“因為我們只有這麼大能量。如果真的讓我們包攬了一切,那反而是不正常的。”

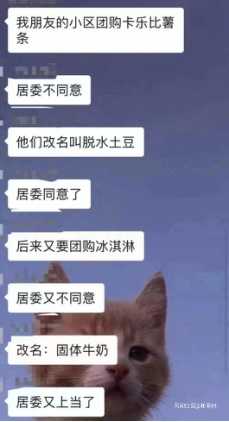

“非必要”的團購和代購,很多時候仍需要像做賊一樣遮遮掩掩,跟居委會或者街道鬥智鬥勇。冰激凌、薯片等商品都發展出了屬於自己的暗語。封控日久,人們越來越不願意“假裝生活”,越來越多“非必要”的需求在變成“必要”。

很多“非必要”需求,得跟居委會鬥智鬥勇

通過各種團購和代購,張晗也告別了全胡蘿蔔宴。她滿意地看着自己做的一桌好菜,有山姆的牛肉、盒馬的三文魚,還從不同野生團長那買來的筍和香菜。

“一頓飯,得到了國際巨頭、中國企業和本地達人的支持。”她開玩笑道:“分佈式採購加上志願者們的一站式服務,才到達了我的餐桌。”

這是眼前這個時代,“誰知盤中餐,粒粒皆辛苦”的寫照。

程安偶爾會吐槽鄰居們那些永無止境的需求,但她自己也有無法抹除的執念:“等都結束了,我只想在陽光下喝一杯咖啡。”

這不應該是生活本來的樣子嗎?有時候她會自問自答。但就像“三年之後又三年”,什麼時候才是結束呢。

程安説,保供“團長”這個特殊時期的羣體,最後一定會下崗。到了那時,這座城市才能算真正迴歸正常。

最後,程安説起了另一位團長的故事。

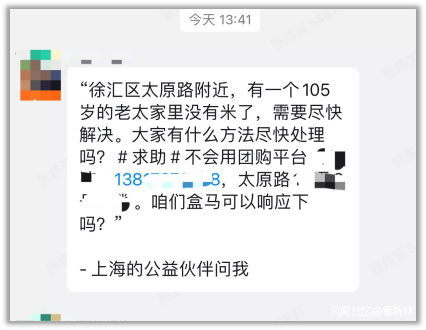

就在幾天前,一位餓了麼的志願者團長曾獨自騎着電動車,為一位求助的105歲老人,送去20斤大米和水果。

團購志願者羣裏的求助信息

這是封控20多天後,那位團長第一次走出小區。

沿途,她經過空無一人的徐家彙。

這個往日上海最繁華、最熱鬧的地段,如今偶有送貨的卡車和救護車呼嘯而過,不知開往何處。

路兩旁是茂密的梧桐,還有2500萬上海人錯過的春天。

阿里志願者在送物資路上拍攝的上海街景

幾天前,在阿里志願者的羣裏,一位叫張晗的同事直播分享自己做團長的經驗。

二人此前並沒有工作上的交集,但她記得,張晗的SOP寫得非常詳盡,“一看就是老阿里了。”

那次分享結束時,張晗説了一句:“祝各位團長早日下崗。”

騎車經過空無一人的徐家彙,她想起了這句話。