2022年,羣眾為什麼又開始懷念焦裕祿?_風聞

乌鸦校尉-乌鸦校尉官方账号-2022-05-14 22:08

1964年5月14日,焦裕祿在蘭考縣委書記任上因肝癌病逝,年僅42歲。

臨終前他説:“把我運回蘭考,埋在沙堆上。活着我沒有治好沙丘,死了也要看着你們把沙丘治好。”

58年過去,如今的蘭考對得起焦裕祿書記臨終的囑託,不僅成功治理了沙化,更成為河南省首個脱貧摘帽的貧困縣。

今日蘭考的農村樣貌

作為中國共產黨親民愛民、艱苦奮鬥的好乾部的最典型代表,焦裕祿精神長期以來影響着中國幾代人。

但隨着時間的流逝,無論是焦裕祿還是**“好乾部”**的形象,在人們的心中變得模糊。甚至也有些聲音,認為時代不同了,好乾部的標準無需再像焦裕祿那樣一成不變,懂市場、會搞錢,思路要“活份”一點,完全可以稱得上當今的好乾部,做出的貢獻可不是“那個年代”能比的。

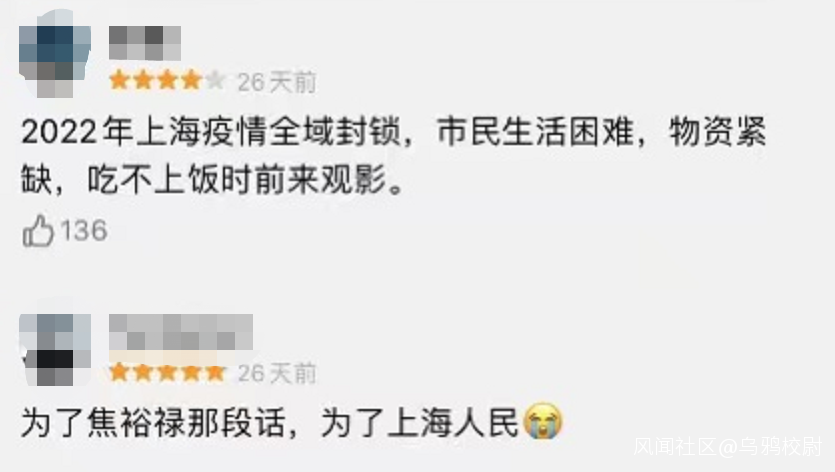

但就在最近一段時間,拍攝於30多年前的傳記電影《焦裕祿》突然在社會輿論中火了起來。尤其是華東地區,人們對這部片子有着更高的討論熱度。

其實原因再簡單不過,焦裕祿當年的工作,和“焦裕祿精神”,所回應的中國老百姓的訴求,在某種狀況下,又讓當代人感同身受了。

1

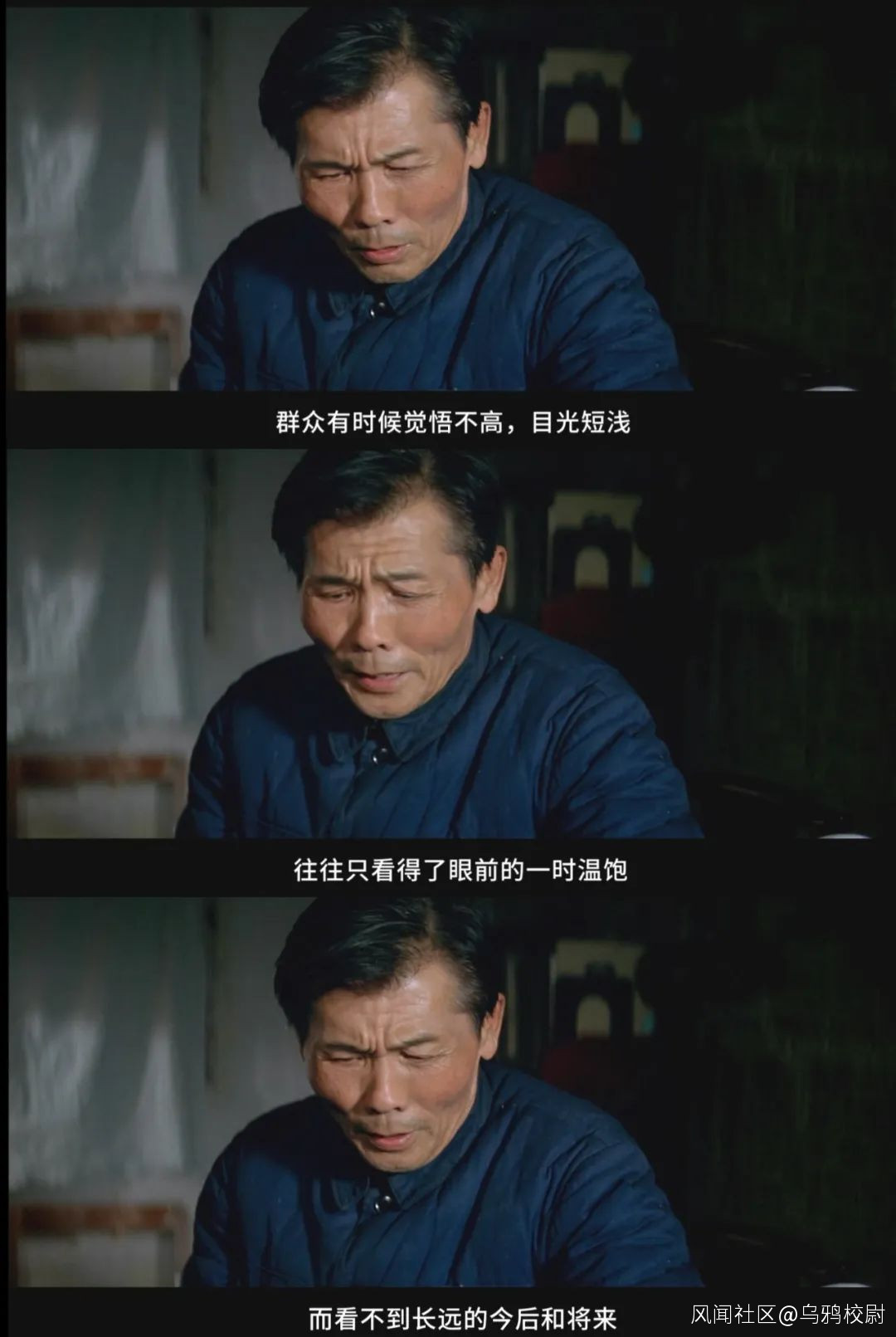

在1990年的電影《焦裕祿》中,對比李雪健飾演的主角焦裕祿,還設置了一個反面典型——縣委副書記、縣長老吳。

在影片中,1962年冬,上級調來的救災物資已經運到蘭考縣。

但老吳卻自認目光高遠、“政治覺悟很高”,明明負責發放工作,卻對無糧可吃的災民坐視不管。

剛調任蘭考縣委書記的焦裕祿,曾直言不諱地對老吳言道:

“我們的工作不是做給上邊看的,羣眾滿意才是唯一的標準。”

“温飽問題如果都解決不了,還談什麼今後和將來!?”

電影中的老吳,是有現實原型的,而且做得遠遠比劇中人更加過分。

焦裕祿之前的蘭考縣委第一書記,當縣裏大量餓死人時,卻不顧人民的死活,還命令村幹部為他劃出一塊自留地,打的糧食,養的雞鴨,送到他家。

而蘭考這個地方,按照當時地委書記張申的話説:“蘭考有三最,第一最苦;第二最窮;第三最難。”

長期以來,內澇、風沙、鹽鹼“三害”就像“三座大山”,沉重地壓在蘭考人民頭上。

“旱了給人熬鹼,澇了給人撐船。不淹不旱要飯,死了席子一卷。”正是舊社會蘭考的順口溜。

這種情況,原本在新中國成立後逐漸開始好轉。

但在大躍進過熱的時期,蘭考的生產力被嚴重破壞,農村情況不容樂觀。

河南一位縣委書記,甚至在黨代會上發言:“不虛報就不能鼓足羣眾的幹勁,不虛報就不能促進大躍進的形式,不虛報就於羣眾臉上無光……”

時間來到1962年,連續幾年受災後,蘭考尚未恢復,現實卻又冷酷無情地拋來了更大的苦難 ——

這一年,春天風沙打毀了20畝麥子,秋洪淹壞了30多萬畝莊稼,鹽鹼地上有10萬畝禾苗鹼死。

整個蘭考縣的糧食產量,被“三害”天災打到了歷史最低水平。

1962年蘭考沙丘原貌

麥收時,有些鄉親一人只分到了不到1斤麥子,秋糧加起來也沒20斤,即使算上全部存糧,也只夠全家人吃幾天。

全縣缺糧1320萬斤,缺草1800萬斤……

全縣36萬人中,災民就有19.3萬。

在這種情況下,蘭考幾乎所有農業人口,都只能依靠國家救濟糧維持生計,而坐等來的救濟糧,是沒有任何副食的“原糧”,每人每天六兩。

在1962年,蘭考縣的韓村全年一個人只分了12兩(16兩老秤)紅高粱穗,合現在的糧食七兩半,這就是一個人一年的口糧。

百姓無糧可吃,為了活命,便只能外出乞討。

而為了留住外出逃荒要飯的羣眾,蘭考縣、公社、大隊層層設立“勸阻辦公室”,從全城各個出口處勸説堵截外出討飯的饑民。

在當時的蘭考縣幹部們看來,這些災民出去討飯,會給“社會主義臉上抹黑”。

開封地委正是在得知這樣的情況後,下定了給蘭考縣換將的決心,但自然環境和民生狀況都極其艱難的蘭考,使當時的很多幹部都望而卻步。

地委書記張申日後回憶道:

“我在人選上卻費了一番周折。當時,物色了幾個人選,面對蘭考的困難,他們都不願去,或者婉言拒絕,或者直截了當拒絕。”

“其中一個縣委書記,我給他談罷話,沒有當面拒絕,立即跑到廁所裏哭鼻子,後來有人勸他直接找我説,他才找到我説這説那,我就放棄了。”

而時任河南尉氏縣書記焦裕祿卻臨危受命,逆流而上。

他回應説:“感謝黨把我派到最困難的地方,越是最困難的地方越能鍛鍊人,請組織上放心,不改變蘭考面貌,我決不離開那裏。”

2

1962年12月,正值嚴冬,北風呼嘯,焦裕祿迎着“三座大山”來到了蘭考,可謂開局就是“地獄模式”。

他戴着一頂半新不舊的火車頭帽,手提辦公用的布兜裏,裝着一本《毛澤東選集》,然後一頭扎進了這個日後讓他將生命奉獻於此的蘭考縣。

而當羣眾知道蘭考新來了一位縣委書記時,焦裕祿已經下鄉3天了。

他一頭鑽進了農民的草菴、牛棚,和大夥兒同吃、同住、同勞動,時常用鋼筆在筆記本上記錄下什麼。

“改變蘭考面貌的主要問題在哪裏?”這個問題縈繞在焦裕祿的心頭。

在對幾個缺糧、柴、草最嚴重的村子調查時,這個曾經打過日本鬼子、和地主土豪鬥智鬥勇的狠人也不由吃了一驚——

原來,一些公社幹部大興官僚作風,竟然把徵收上來的糧食據為己有。

在某個村裏,光是用於照顧幹部的統銷糧就有4000多斤,還有的甚至僱工剝削、放高利貸,以至於牛隻能活活餓死,村裏的人也逃走大半。

面對蘭考縣的此情此景,焦裕祿大發雷霆:

“少數人已經沒有一點共產黨人的氣味兒了,他們的所作所為和過去的地主、偽保長沒有多少區別,簡直壞透了!”

災情當前,幹部表現如此,哪能指望羣眾團結一致抗災?

焦裕祿認為,除“三害”首先要除思想上的病害,特別是要對縣委的幹部進行抗災的思想教育。

他作出了一個大膽的決定 —— 換個地方開縣委委員會!

這天夜裏,當縣委委員到齊後,焦裕祿並沒有宣佈議事日程,只説了一句:“走,跟我出去一趟。”就領着大家到火車站去了。

嚴冬風雪交加,蘭考火車站卻人頭躦動,人滿為患,衣衫襤褸的災民們扶老攜幼,橫卧在車站的角角落落。

一列火車剛進站,無數逃荒的人爭搶着往車門湧動,有人踩着別人的肩膀往車窗裏爬,還有人爬上車頂,一時間,小孩子的哭叫聲撕心裂肺,秩序大亂。

焦裕祿和委員們也手忙腳亂,大聲喊着:“別擠,危險!太危險了!”伸出雙臂護着老人和孩子。

列車鳴笛開動,焦裕祿怔怔地望着遠去的列車,看着外出逃難的受災羣眾,已經是熱淚盈眶。

“這些人都是我們的階級兄弟,是災荒逼迫他們背井離鄉的。這不能怪他們,責任在我們身上。黨把36萬羣眾交給我們,我們沒能領導他們戰勝災荒,安居樂業,應該感到羞恥和痛心……”

在焦裕祿的“敲打”之下,縣委一班人才明白這次風雪之行的目的,在場的很多人都低下了頭。

當一行人從車站回到縣委,已經是半夜時分了,焦裕祿趁熱打鐵,強調説:“從現在起拿出7至10天時間安排羣眾生活,穩定情緒。要把救濟款發到羣眾手裏。"

這次會後,縣委組織80名幹部到各公社做救災工作,焦裕祿和縣委常委分別到各區救災,那些糧、棉、油,終於按照政策發到了災民的手裏。

3

當務之急解決後,焦裕祿心裏已經很清楚,那些侵吞民脂民膏的幹部,是幹部隊伍裏的害羣之馬,“幹部不領,水牛掉井”,幹部隊伍裏的蛀蟲多了,老百姓就永遠過不上好日子。

於是,他果斷撤掉了**“勸阻辦公室”,改為“除三害辦公室”**。

道理很簡單,你不解決問題,老百姓活不下去,你堵能堵得住嗎?

這裏也要説明一下,焦裕祿為人正直但為官不執拗,更不頭鐵,深知幹工作要講求方法,在當年省委組織部對他的報告中就明確講,他是一個老練的幹部。

就比如在蘭考改組**“勸阻辦公室”**這個事,焦裕祿很清楚要上下齊心,尋求支持才能辦成。

他積極爭取了當時河南省委新任第一書記劉建勳的支持,給他的改組吃了一顆定心丸;而當時焦裕祿的直屬上級——開封地委書記張申,正是他在戰爭年代跟隨過的老領導。有了他們的信任與支持,焦裕祿的工作才能夠如此順利地推進。

焦裕祿還帶頭反對幹部特殊化。

在焦裕祿的建議下,縣委掛出了“反走後門辦公室”的牌子,對於那些把民脂民膏一口口吞掉的所謂幹部,不管是誰,必須嚴肅處理,有關負責人一定要處分。

蘭考縣委大院緊挨大禮堂,這個劇場多年來一直有個不成文的規定,那就是第三排的座位不賣票,專門留給縣委領導及其親屬,不收門票。

蘭考縣那名前縣委書記,正是因為常年佔着前三排、十七號正中間的座位,被羣眾授予了“排長”的“雅號”。

焦裕祿曾就這個問題與妻子徐俊雅討論了半天:“只有認識了濫用特權的人,才能走後門。”

一天,焦裕祿的長子焦國慶領着一羣小夥伴去看一場豫劇,他説自己是焦裕祿的兒子,檢票員直接讓他進去了。

這件事被焦裕祿發現後,當即沉下臉來,他感慨道:“看來不光是認識了濫用特權的人才能走後門,有特權背景也能走後門,而且走得暢通無阻啊!”

之後,焦裕祿不僅主動補上了三毛票錢,並且以兒子看“白戲”為例,在全縣幹部會議上做了檢討。

很快,他就針對全縣黨員、幹部,起草了“10項規定”——

大到“不準用國家或集體的糧食大吃大喝,請客送禮”,小到“不準送戲票,禮堂10排以前的戲票不能光賣給機關幹部”,涉及到了黨員幹部廉潔自律的方方面面,被稱為**《幹部十不準》**。

實際上,作為蘭考縣職權最高的人,焦裕祿對家人總顯得有些“不近人情”。

當時,焦裕祿的大女兒焦守鳳已經中學畢業,有人介紹她去當小學教員,有人介紹她去郵政局當話務員,也有人介紹她去當營業員,但焦裕祿都沒有同意。

他説:“年輕人應乾點髒活、累活,要找一個體力勞動比較重的職業去鍛鍊鍛鍊。”

最後,焦守鳳到縣食品加工廠當臨時工,在又髒又累的醬菜車間工作。

焦裕祿的岳母聽説後,想把孩子弄到尉氏縣去安排工作。

焦裕祿就給岳母做思想工作,他説縣委書記不是舊社會的縣太爺,我的兒女們也不是衙內小姐。

據焦裕祿次女焦守雲回憶:

“父親每個月的收入100多元,在那個年代不算少,但由於他要養活我們姐弟6個,要供養奶奶、姥姥,還隨時幫助困難羣眾,日子總是過得緊巴巴,甚至要賒賬過日子。”

4

免掉了幹部的“特殊化”,自然就接上了羣眾的“地氣”。

在蘭考,為了早日製服“三害”,他想起了教員早已批評過的“閉塞眼睛捉麻雀”、“瞎子摸魚”的錯誤。

“沒有調查就沒有發言權”,想要把三害從蘭考土地上驅走,就必須首先了解情況,進行調查研究。

他抽調20名幹部、老農、技術員,組成了一支三結合的“三害”調查隊,在蘭考縣展開大規模的追洪水、查風口、探流沙的調查研究;

而他自己,靠着一輛自行車和一雙鐵腳板,也跑遍了全縣140多個大隊中的120多個。

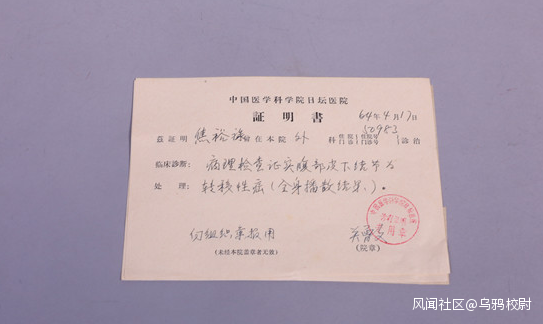

繁重的工作,加之營養不良,使得焦裕祿在剿匪時落下的慢性肝病越加嚴重,一旦發作,就疼得汗珠子直往下掉。

焦裕祿棉衣上的第二、第三個釦子總是不扣,時常能看到他將左手伸入懷中,按住肝部。

開會、作報告時,他要麼是把右腳踩在椅子上,用右膝頂住肝部,要麼就是用一個硬東西頂在右邊的靠椅上。

鋼筆、茶缸蓋兒、雞毛撣子之類的硬東西,隨時用來應急。

不少人勸他:“你留在家裏,指揮指揮,聽聽彙報就行了”。

而焦裕祿卻説:“吃別人嚼過的饃,沒味道”。

每當風沙最大的時候,也就是他帶頭下去查風口、探流沙的時候;

雨最大的時候,也就是他帶頭下去冒雨涉水,觀看洪水流勢和變化的時候。

他率領大夥兒行走了5000多公里,全縣84處風口,1600座沙丘,阻水的路基、涵閘……都經過焦裕祿的逐個丈量、編號、繪圖,在截腰深的水中察看洪水走向,蹲在泥水中歇息和吃乾糧是家常便飯。

這種深入田間地頭的大規模研究,使得蘭考縣委掌握了一整套又具體又詳細的資料,一個改造蘭考大自然的藍圖逐漸繪就,也無形中給災區的人民羣眾增添了強大的精神力量鼓舞。

1963年7月15日,省地工作組在蘭考火車站清理三趟西行客貨車,外流人員共3800人,屬於蘭考的只有34人。

到這年冬天,河南省委和開封地委認為,在焦裕祿倡議和領導下,蘭考工作已經走上了正軌。

而就在這時,長期忘我的工作,已經讓病痛壓垮了焦裕祿的身體。

辦公坐的一把藤椅,見證了焦裕祿生命的最後階段,久而久之,椅子已經被戳出了一個大窟窿。

1964年3月23日,被診斷出肝癌的焦裕祿,萬般不捨地離開了蘭考。

同年5月14日,焦裕祿被肝癌奪去了生命,年僅42歲。

他臨終前留下了前面提到的那句“把我葬在蘭考”的話。

當時在場的同志們泣不成聲。

焦裕祿有一張很經典的照片 —— 身披上衣、雙手叉腰、眼望遠方。

他曾對時常跟隨自己下鄉的縣委通訊幹事劉俊生説:“下鄉讓你帶相機,是讓你多給羣眾拍些照片,這對他們是鼓舞,又很有意義!你不要想着跑前跑後給領導拍照片,要想着給羣眾多拍照片!”

在蘭考縣工作的近500天裏,焦裕祿只留下了4張照片,其中3張還是劉俊生趁着他不防時偷拍的。

以至於,焦裕祿逝世後,連個標準像都沒留下,開追悼會時,用的還是1949年的舊照片。

尾聲

人們曾在焦裕祿病榻的枕下,發現了兩本書:

一本是《毛澤東選集》,一本是《論共產黨員的修養》。

毛澤東對縣委書記這一羣體的地位也極為看重,他在 1956 年就指出:

“縣委以上的幹部有幾十萬,國家的命運就掌握在他們手裏。

如果不搞好,脱離羣眾,不是艱苦奮鬥,那末,工人、農民、學生就有理由不贊成他們。

我們一定要警惕,不要滋長官僚主義作風,不要形成一個脱離人民的貴族階層。

誰犯了官僚主義,不去解決羣眾的問題,罵羣眾,壓羣眾,總是不改,羣眾就有理由把他革掉。

我説革掉很好,應當革掉。”

但較真地説,焦裕祿,其實並不是“縣委書記”。

當時,在縣委書記空缺的情況下,焦裕祿以第二書記的身份到任蘭考,但因為一些人的意見和不滿,直到一年後在任上去世,焦裕祿都沒有接到"縣委書記"的正式任命。

但焦裕祿並沒有因為不能“升官”而有任何怨悔。

根據縣委的工作日誌及同志們的回憶,有人列出了焦裕祿在蘭考475天的日程表,他們驚奇地發現,焦裕祿竟然沒有休息過一天,一直都在與死神搶時間,給蘭考一個朗朗晴天。

所謂疾風知勁草,艱難歲月,困境當前,焦裕祿這樣的人民公僕往往更能直觀顯出他們的價值;而承平日久,人們卻又常常忘卻如此精神的可貴,似乎這個年代已經不需要英雄了。

也許惟有突如其來的困難,大家才意識到,好就是好,壞就是壞,跟時代變遷並無關係。而對於那些應該承擔起責任的人們來説,他們更應該明白,《焦裕祿》在今天重新走進大眾的視野,意味着什麼。

參考資料:

王冀邢:《焦裕祿》

何香久:《焦裕祿》

光明日報:《焦裕祿蘭考上任記》

張全景:《焦裕祿在蘭考的470天》

穆青 馮健 周原:《縣委書記的榜樣——焦裕祿》

鳳凰衞視:《洛陽工作經驗成就焦裕祿 在蘭考推行以工代賑》

周飛舟:《“三年自然災害”時期我國省級政府對災荒的反應和救助研究》