安迪‧沃霍爾《槍擊瑪麗蓮》與當下的藝術家 文、曹喜蛙_風聞

评论家曹喜蛙-关注新世代,关注新艺术2022-05-14 19:47

安迪‧沃霍爾《槍擊瑪麗蓮》與當下的藝術家

文、曹喜蛙

日前,安迪‧沃霍爾《槍擊瑪麗蓮(鼠尾草藍色)》以195,040,000美元成交價,成為全場最高價拍品,更刷新二十世紀藝術品最高價紀錄。當一件藝術作品的拍賣成交價達到極點,就成了學術觀察或研究繞不開的焦點,這一點也不奇怪而且成了某種必然的要素,也為藝術家在藝術史上登頂加分許多,讓藝術家成為傑出藝術家成為可能了,這裏説的是可能而不是必然,因為歷史的博物館實在太小,容不下幾個人的牌位。

沃霍爾 作品 《槍擊瑪麗蓮(鼠尾草藍色)》

安迪‧沃霍爾的這件作品,題材涉及美女、影視名人,美術涉及安迪‧沃霍爾的獨創絲網版畫,以及手工上色的線條和色彩無縫對接、色彩使用了鼠尾草藍色等,而且噱頭有安迪‧沃霍爾與藝術家朋友桃樂絲‧波德關於“拍照(shoot)”與“槍擊(shoot) ”的那個確實有點梗的一個惡作劇。對藝術家來説,作品有很多,但名作往往就是那麼幾幅,要成為名作往往需要很多條件,就像安迪‧沃霍爾這一幅《槍擊瑪麗蓮(鼠尾草藍色)》,有很多因素,可能缺少一個條件,都不會成就這一件名作。

申樹斌 水墨 《穿越》(側看)

就比如瑪麗蓮‧夢露本身就是一個傳奇,除了夢露本身就是著名影視演員,她的影視作品早就深入人心,儘管她早就過世了,但迄今為止依然還是很多男人的夢中情人,以夢露的形象入畫也不是什麼新鮮的事,至今還有很多畫家畫夢露、畫美人的,但鮮有被公眾追捧的。而安迪‧沃霍爾的這幅《槍擊瑪麗蓮》,並不是純粹意義的繪畫作品,而是所謂絲網版畫,絲網版畫到底算不算畫其實一直還在爭論,但正因為關於它的爭論本身就還是美術史上的美學事件,可以説迄今還是懸案,但從美術到當代藝術就是這樣在爭議中起鬨前進,藝術史每一小步的進步往往都需要幾百年的考驗。

申樹斌 油畫 《意志之塔》

《槍擊瑪麗蓮》創作完成之後,並沒止於這些,緊接着還疊加了其他藝術家或觀眾互動的所謂行為藝術的二次創作,一件藝術品要成為歷史傳奇就意味着永遠的不能靜止。在一次派對上,安迪•沃霍爾問藝術家朋友桃樂絲‧波德 “我可以給你拍照(shoot)嗎?” 波德回答説“當然可以,但我也要拍你”,於是沃霍爾説“那你明天上來吧”。哪知波德次日剛步出工作室的升降機即從手袋取出手槍,瞄準靠在牆上幾幅《瑪麗蓮》畫作接連開槍……原來這是波德玩的文字遊戲,她將拍 (shoot) 有意錯誤的理解為“槍擊”,也算是個行為藝術的隨機創作,特意“無事生非”的製造了一個美學事件,讓日常的遊戲成了歷史的傳奇事件。這樣的遊戲,其實藝術家之間平時也有很多,並不是都能成為傳奇,並不是隨意可以去策劃製造的,要知道我們中國藝術家這樣的梗早就用的不愛用了,比如畫柿子題個畫名“事事如意”,畫猴子站在馬背上題個畫名“馬上封侯”等,也沒見幾件作品成了名作。

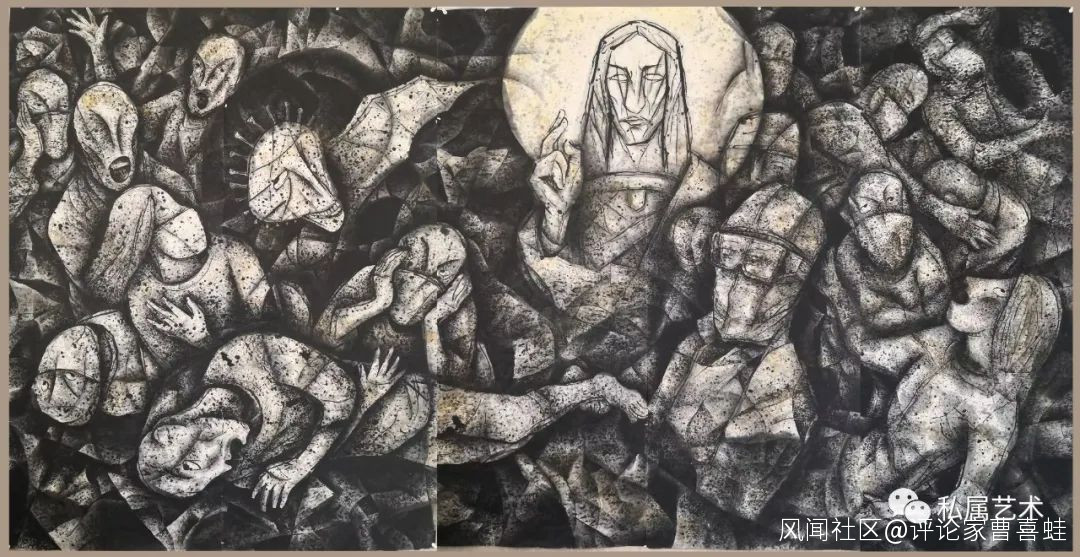

杭法基 水墨 《至暗時刻》

安迪‧沃霍爾畫瑪麗蓮‧夢露照片的作品,有好幾件,僅《槍擊瑪麗蓮》就有4件或5件,這次拍賣的是鼠尾草藍色,可以説每件都是獨有的。鼠尾草藍色,就是藍色的鼠尾草,鼠尾草藍色的花,也很高雅,但在這幅畫裏就是那麼兩筆,真要是夢露畫這個鼠尾草藍色的妝,估計她也不會畫吧?誰知道呢。女人對化妝也是很挑剔的,我見過張助理給夢露刮腿毛的照片,據説歐美人不管男女體毛都很多,沒什麼大驚小怪的。

沃霍爾就是以這張夢露的照片再創作的

新冠肺炎肆虐期間,對很多藝術家的創作都有影響,尤其變異的奧密克戎傳播有點怪異,很多藝術家的展覽都受影響,包括很多藝術作品都面臨現實前所未有的考驗。藝術家申樹斌在疫情前,畫過很多大畫,而今年他在798辦過一個畫展,也有一張大畫《穿越》(420X35cm,水墨,2022年作),但是水墨的,而以往他都是畫油畫。我在網上看了一下,雖然這幅作品構思很好,但在藝術家心裏可能頂多還只是一件草圖,儘管這張草圖畫得一點都不潦草,可以説畫的一絲不苟,對於藝術家每件作品可能都是草圖但也可能是最後的創作。在《穿越》中,申樹斌的動物還都是人,視野也是開闊的世界,有隨時可能到來的核戰爭,現實迷惑的圓圈,現實不可能躲過的三重門,甚至最後天堂的門,也許眼下的很艱難、很無奈,但都得慢慢的熬,靠人類自己集體的意志,那就是我們的當下,不像《槍擊瑪麗蓮(鼠尾草藍色)》那槍擊只是個遊戲、惡作劇。

藍色的鼠尾草植物的花

申樹斌的《穿越》還是理性的隔離,但老藝術家杭法基的《新冠疫情至暗時刻》(水墨,720X367cm,2021年作)卻是非理性的碰撞。杭法基《新冠疫情至暗時刻》,則是一件大作品的完稿,是2021年就完成的,畫完就放那兒了,今年又拿出來進行所謂的最後的收拾。聽藝術家説,這次收拾,藝術家給整個畫面增添了一層墨點,其實與那些大白入門消毒正好對上了號,藝術家畫那些墨點是很小心的,因為他要留出必要的留白,因為畫面需要留下一些地方好呼吸,大家知道即使在家隔離也是需要呼吸的。説是收拾,其實動的筆墨是非常多的,甚至比去年的畫整幅畫的筆墨還要多,尤其對一件水墨藝術作品來説更是這樣了。對這件作品來説,已經跨越了水墨與油畫之間的對話,對應或呼應了疫情變異的現實。新冠疫情肆虐看似非理性,實際上人類還是賭新冠疫情的大理性,希望造物主還是快點把新冠肺炎變異的奧密克戎早點結束,什麼時候是至暗時刻只有造物主説了算,就像藝術家畫每件作品都是很認真的,至於哪件作品將來能代表自己的最高成就都要造物主説了算,所以當下任何一件作品其實都代表藝術家的自己。

杭法基在創作《至暗時刻》,讀者看這張圖片就知道真實的這幅畫的大小了

藝術家在創作時往往都是往前走幾步,又會退後幾步,就像安迪‧沃霍爾的絲網版畫除了印刷還要自己畫幾筆,申樹斌除了在油畫布上創作忽然要用紙張畫一幅水墨,杭法基畫的是一幅水墨大畫卻最後改用油畫的畫法收拾了一次。安迪‧沃霍爾因為那幾筆手工他的版畫就跟一般的版畫不一樣,申樹斌因為平時主要畫油畫所以這幅水墨也有了不一樣的意義,杭法基因為最後收拾的時候引來了油畫的筆觸,才有了藝術家、藝術作品與當下脱鈎的現實、分崩離析的世界、衝突的價值觀以及諸多現實問題苦難的天問求索。世界為什麼會這樣,需要讀者、觀眾去思索,需要這個時代偉大的政治家、藝術家、哲學家、社會學家走出隊列。

2022年5月11日北京月牙殿