罵這麼久,才知道冤枉它了......_風聞

影探-影探官方账号-美日韩剧资深鉴赏员,电影专业老司机2022-05-14 14:17

作者| 甜茶

來源| 影探

保質期最長的是什麼?

如有候選,斗膽提名國產劇。

國劇不差,國劇牛逼。

這話説出來,估計要惹人發笑。

但。

如果,把主語換成“國產老劇”呢?

別不信。

今天咱就聊國產老劇,不拘泥於類型,不限制於內容。

回望,對視。

你將發現,不管過去多久,老劇不老。

>>>>兩性儘可言

百無禁忌,口無遮攔。

國產老劇多少帶點“狂”。

比如《暖春》,拍得感人,看得催淚。

劇裏卻有段,香草媽侃了香草爹一句,蹦出來仨字:

嚯,這是可以説的嗎

再如《武則天》,1995版。

講的是權力、情慾、心計。

武媚娘入感業寺,被尼姑覬覦,尼姑語言赤裸,動作大膽。

她告訴武媚娘,男人靠不住,青燈古佛,不如你我好作伴。

2000年,《大明宮詞》。

早就寫過,合歡那一跪。

男僕愛上皇子,跪叩的是皇權,臣服的是自己。

愛是合謀是忤逆,是我既出此言,便不懼天理。

嗯,央視首播,也是勇。

螻蟻託千斤,兩性儘可言。

搖擺、反擊、打壓、共存,透視女性與男性間的攻伐。

《情深深雨濛濛》,陸振華被九姨太雪琴氣成土撥鼠。

雪琴控訴:

“你有多少小老婆,我為什麼要為你守身如玉,我又不需要貞節牌坊……”

你既然玩女人,那我就找男人。

不用道德拷問苛求自己,快活!

但。

女性最困頓的地方,在於對男權的反抗,是對男權的模仿。

所謂大女主,常是女肖男。

怎麼辦?

辯。

1992年,《編輯部的故事》,某集講“妻管嚴”。

李冬寶和餘德利倆男人説婦女能頂半邊天,總不能把另半邊天也搶了吧。

話裏話外:平權可不是特權哦。

戈玲説,這事兒上我保持中立。

牛大姐“喲”一聲,臊戈玲一臉:

瞧,今天輿論場上的話術,都是老劇講剩的。

兩性話題,燙手,要麼雞賊圓滑,要麼諂媚逢迎,犀利者得有被罵的覺悟。

2004年,《中國式離婚》,遭到社會道德批判。

陳道明和蔣雯麗演夫妻,最窒息的婚姻莫過於此。

妻子逼丈夫飛黃騰達,丈夫飛黃騰達又怕他偷吃。

人一有罅隙,便成深淵。

跟蹤、控制、設套,過着過着人的心理就變態了……

你丟了我,我也丟了自個兒。

婚姻被血淋淋提溜到觀眾跟前。

看完就沒了那種世俗的慾望。

被噴三觀不正也好、被質疑厭女也罷,編劇王海鴒説她的創作初衷不過四個字:

一吐而快。

這幾年,我愈發明白這四個字意義重大,它代表個人的創作意志與能言的自由。

巨浪中,書寫是一塊浮木。

>>>> 巨浪可浮游

什麼是書寫?

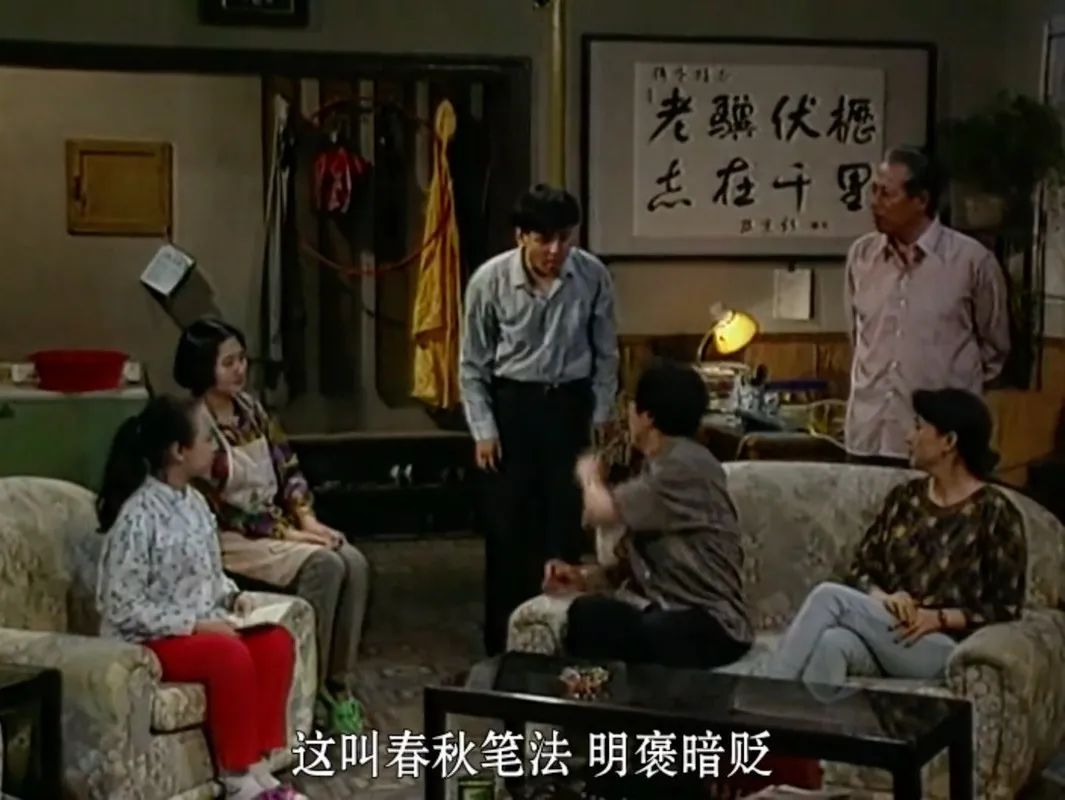

《我愛我家》有一集,圓圓寫作文。

她寫父母總愛吵架,得分並不高。

爺爺説她沒分清主旋律和陰暗面。

她另寫一篇,開篇是誇爺爺從不嘮叨,父母從不吵架,叔叔從不遊手好閒……語氣肯定確定以及一定。

當事人聽着彆扭。

陰陽怪氣是不是?

接着往下念。

具體到個人,我家裏有全世界最好的爺爺,關心世界風雲,胸懷寬廣;全世界最好的爸爸,任勞任怨,為國貢獻;全世界最好的媽媽,兼顧家庭與事業,無微不至……

每個人都點頭:

很生動,很貼切,很正確,很感動。

這叫敍述與創作自覺的培養。

如今這樣的“陰陽怪氣”怕是看不到了。

2008年,《天道》是書寫的叛逆者。

**“那種企圖説些什麼的狂妄野心”,**有人如此評價道。

它是如此怪誕離奇的存在。

依託於商戰,講殺富濟貧,講道玄佛法,講民族文化。

王志文演男主,一個冷眼觀世的修行者。

他否定傳統:

“還債報恩,讓每個人直不起腰。”

他懷疑道德:

“一個民族最強調道德的時候,正是這個民族道德最淪喪的時候。”

他認為文化屬性塑造個體與民族命運。

強勢文化是遵循事物規律,弱勢文化則依賴強者的道德破格獲取。

我反覆咂摸,而知其味。

知無不言,言則必有物。

有些台詞,現在看來,簡直直白到令人心驚膽戰。

不屑於正確,不求於追捧。

這是老劇的清高,老劇的骨氣。

老劇中的叛逆者很多。

以《外鄉人》《生存之民工》《山城棒棒軍》為代表的“職場”劇,以《中國刑偵1號案》《征服》《命案十三宗》為代表的黑色犯罪劇……評分皆在9以上。

那種表達欲的噴發,那種對現實的體察。

那種直愣愣的勇氣,那種赤條條的敍述。

令人歎服。

甚至姜文主演了一部劇,名為《北京人在紐約》。

近乎咬牙切齒地迎上了異國他鄉的耳光。

放在今天,都算得上敏感。

好的劇,書寫一種時代心態。

側面是狂躁的。

正面是温順的。

>>>>人生多悵惘

一些平和無害的劇,亦有千鈞之力。

書寫的是小確幸、小幽默、小傷感。

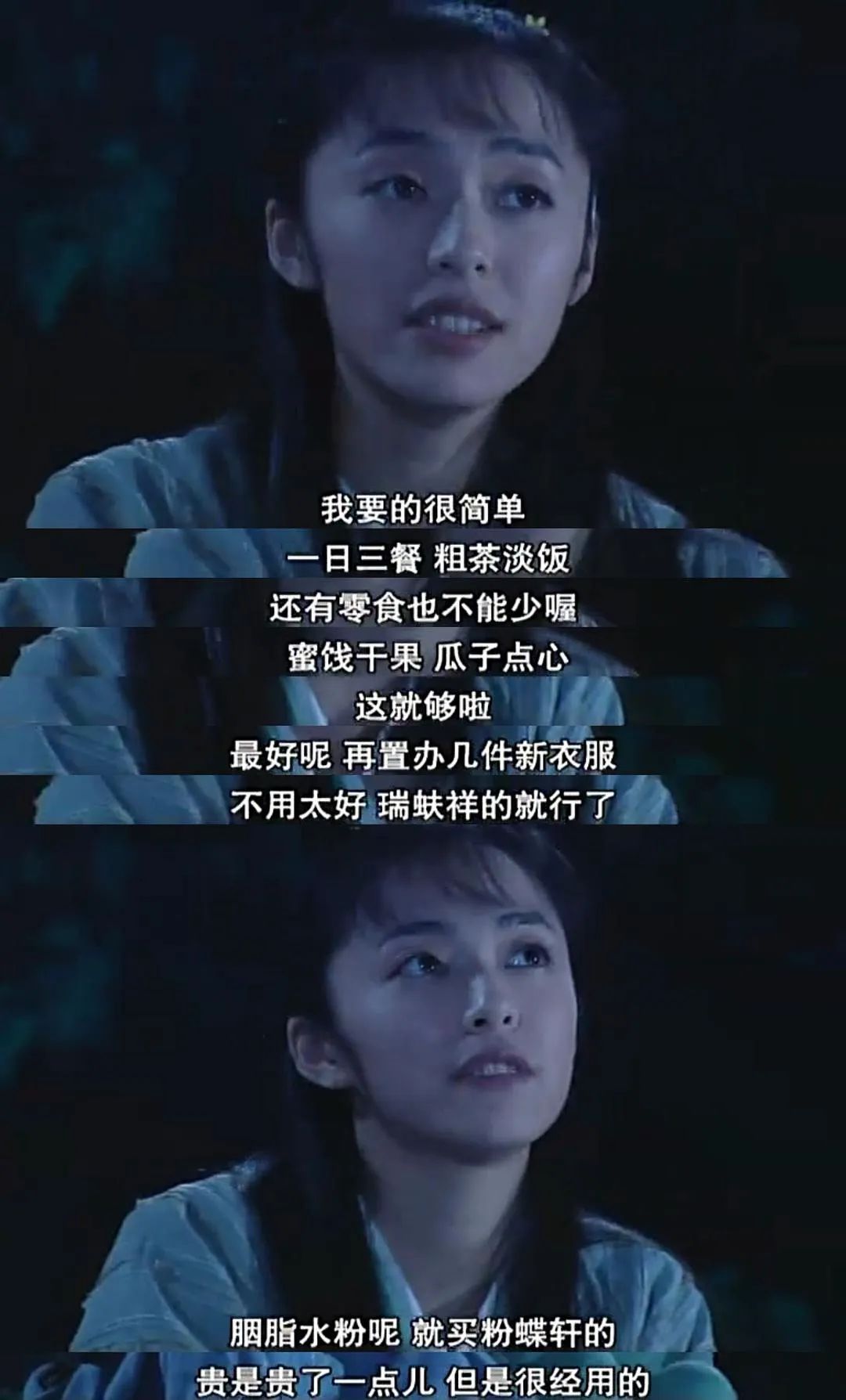

《武林外傳》裏,郭芙蓉説她要的很簡單:

一日三餐,輕食低卡,奶茶火鍋,薯片零食,穿有普拉達,化妝要有辣妹兒。

温飽下,有餘力且心甘情願地落入消費主義的陷阱。

有地兒賺,有地兒花。

足矣。

卻難。

堂堂盜聖,通天的本事,闖過皇宮,去過御膳房偷過粥。

心願卻如你我:

“只要給夠加班費,當牛做馬無所謂”,這是老白的原話。

“我出來打工,我不惦記錢我惦記什麼?”

就是就是!

呂輕侯三歲識千字,五歲背唐詩,七歲熟讀四書五經,八歲時精通詩詞歌賦。

二十五歲?

窮得連飯都吃不飽。

一樣一樣。

佟湘玉萬里出嫁成寡婦,郭芙蓉遠征江湖當雜役,白展堂心驚膽戰,呂輕侯空有學識,李大嘴痴心不得“惠蘭惠蘭惠蘭……”

《武林外傳》有種閒庭信步式地調侃。

調侃狗遭世界烏煙瘴氣世事不如人願。

《武林外傳》也有一點即化地傷感。

佳節久從愁裏過,壯心偶傍醉中來。

“就讓我做一個堂堂正正的廢物吧。”

活着到底有勁沒勁?

張大民説:

“我覺得活着挺來勁的啊,甭説別的,光這一天三頓飯就特別來勁,早上弄碗小米粥,來倆油餅,切點細鹹菜絲兒,中午來碗炸醬麪,拍幾瓣蒜擱裏頭一拌,再弄點醋… …”

出自《貧嘴張大民的幸福生活》。

張大民12歲,父親被爆炸的鍋爐燙死,底下是年幼的弟弟妹妹。

等熬到個個成人,母親得了老年痴呆,小妹得了白血病,沒了,小妹夫因公殉職,沒了,大妹兩口子天天互毆,弟弟性格懦弱……

一大家子擠十幾平房子。

兩對夫妻睡上下鋪,辦事都得悠着點。

張大民媳婦兒懷了,為了生孩子,違規擴建一間屋。

有棵樹不能砍,便穿屋而長,劈開雙人牀。

好傢伙,還能磨襠,真的給整樂了。

孩子生下來,取名叫張樹。

一種苦澀的幽默……

我想起今年五四青年節,莫言寫給年輕朋友的一封信,叫《不被大風吹倒》。

是個隱喻。

信裏寫道:

我驚問爺爺:“那是什麼?”

爺爺淡淡地説:“風,使勁拉車吧,孩子。”

2000年,《貧嘴張大民的幸福生活》播出,收視率攀至70%。

是新千年伊始,一種集體情緒共鳴。

放在今天,這樣的收視率已不可能。

我們擁有更多劇,擁有更多信息源,與生活疊加出更分裂的異見。

感動與憤怒間有隔音壁。

共情成為太難發生的事。

我仍能記起,暑假要上輔導班,下午快上課了,我窩沙發上邊看《武林外傳》,邊掐着表準備衝刺。

《武林外傳》第八十集,字幕寫“前八十回,完”。

但沒有等來後八十回。

最後一集,凌騰雲問他們怎麼認識的。

佟湘玉説:“那是一個很長很長的故事,從哪兒開始講起呢……”

大家咧着嘴笑,眼裏都是淚,説“再見再見”。

鏡頭最後定格在那塊牌匾——同福客棧。

片頭曲的詞是:

“嘿,兄弟,我們好久不見,你在哪裏;嘿,朋友,如果真的是你,請打招呼…….”

過盡千帆皆不是,你我曾是有緣人。

我們身體的某一部分,是由看過的老劇塑造組成。

寫出《我愛我家》的編劇粱左,痴迷《紅樓夢》。

某集,小晴表妹説:

“雖然今天我們是初次見面,但好像很早就認識了,好像故友重逢的樣子誒”。

如賈寶玉初見林黛玉:

“這個妹妹,我見過。”

翻出老劇,再講老劇。

每一次,像久別重逢。

你啊,我見過……