蔡金髮的金髮|《我是雲南的》之外_風聞

人间后视镜-人间后视镜官方账号-我保证,故事与你有关。2022-05-19 22:02

在工地上,蔡金髮總戴着耳機,反反覆覆地聽,直到能跟着旋律唱出來。有次朋友請他去喝酒,藉着酒勁,他第一次當眾唱了出來,好多人給他鼓掌,老闆還邀請他留在店裏駐唱。他拒絕了,覺得自己只能唱好這一首,“天天唱,人家會聽煩的。”

______________________________

(更多內容請關注公眾號:人間後視鏡)

因為一條“我是雲南的”短視頻,在湖州工地上抬鋼筋的蔡金髮火了。

他的快手作品頁目前有28個短視頻作品,其中有13個都在表演《我是雲南的》。隨便點開他的一支視頻,畫面中,留着狼尾髮型的蔡金髮目光自信而篤定,嘴巴一張一合,像是調動了全身肌肉“唱”出了自己的家鄉——“我是雲南的,雲南怒江的……”不斷重複的內容引發評論區網友調侃,有人形容其視頻的洗腦效果,“除了魔音貫腦之外,真的會讓人隨時點頭不已。”

今年五月,這些視頻從快手蔓延至全網,“我是雲南的”網絡梗數次佔領微博熱搜。魔性的動作、令人上頭的旋律、夾雜着雲南方言的歌詞引發了新一輪造梗和模仿潮。

在快手#全國各地來上分了#的話題頁下,來自不同職業、身份、省份和國籍的網友都在模仿蔡金髮的表演。播放量最高的幾則視頻裏,四川姑娘用方言演繹“四川省上分戰歌”;檢察官用“我是檢察院的”來科普工作日常;大學生用“我是北大的”來介紹自己的專業;甚至連西安的文物兵馬俑也“開口説話”,套用蔡金髮的表演方式介紹家鄉。

和社交平台上的熱鬧相比,蔡金髮顯得有些靜默。鏡頭外,他的左手拇指、無名指和小指蜷成一團,粘連着掌心。

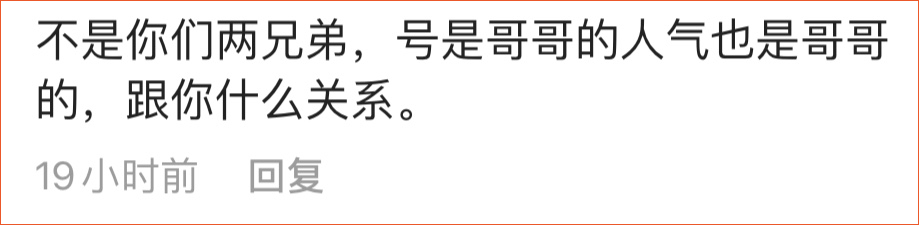

直播間裏的蔡總像是一個智能音箱,但只接受一種指令。公屏上劃過各種留言,弟弟蔡二爺湊上前讀出來。觀眾要麼問“烏鴉叫做什麼”“青蛙叫做什麼”,要麼“讓哥哥説話”。這些都由蔡二爺應付過去。蔡總縮在後面,眼神放空,嘴巴抿成一條線,直到聽見“唱一下我是雲南的”。

音樂響起,他的身體隨着節奏震動,金色的劉海左右搖擺,“我是雲南的,雲南怒江的,怒江瀘水市,瀘水市六庫,六庫傈僳族,傈僳族是這樣叫:烏鴉叫做阿南,青蛙叫做歐巴,老公叫做挫爬,老婆叫做搓媽……”他的嘴巴一張一合,和這首歌的鼓點一樣有力,像是調動了全身肌肉去唱歌。但他其實是在對口型。

蔡總是網名。他的本名叫蔡金髮,29歲,確如歌中所唱,是來自雲南省怒江的傈僳族小夥。不過他的老家不在瀘水市六庫街道,而在蘭坪縣兔峨鄉——一個位於滇西縱谷區,土壤貧瘠、交通閉塞的地方。

5月11日,蔡金髮在快手直播首秀。上千萬人湧進直播間,為了看這位下頜立體、留着金色狼尾,長得像競技網遊《英雄聯盟》中“榮耀行刑官德萊文”的當紅主播,把已經被他唱上熱搜的“我是雲南的”再唱上無數遍。蔡金髮也確如大家所願,在直播中一遍又一遍地唱着,表情誇張,整個人不遺餘力地抻開拉長。音樂停止,他又縮回去,恢復沉默。

絕大部分時候,蔡二爺成了負責維護氣氛的那個人。公屏和評論區裏出現了質疑的聲音——火的是哥哥,説話的卻是弟弟,大家都是衝着“怒江德萊文”來的,怕蔡二爺搶了蔡總的風頭。有人讓他少説兩句,坐到後面去,但蔡二爺沒得選,他一停,直播間就要冷場。

蔡二爺是蔡金髮的弟弟,本名蔡金海,今年18歲,年初跟着哥哥出來打工,剛好見證了哥哥的走紅。5月10日,快手官方工作人員找上來,邀請兄弟倆開直播。蔡金髮被嚇到了,“我以為我這一輩子都得不到官方聯繫,這是我最開心的一天。”

開心過後,如何直播成了難題。兩兄弟住在工地宿舍裏,同屋還有三位一起來打工的老鄉。怕吵着別人,直播這天,他們找了一家賓館,花100來塊錢開了個房間。沒有支架,他們找來石頭和磚塊抵着手機。

蔡金髮的手機就一千塊出頭,用了很久;蔡金海的手機是二手的,像素都不高。首場直播預告視頻中,兄弟倆的身體輪廓幾乎要暈開在小旅館的房間裏,弟弟的脖子和外套融為一體,哥哥瘦削的臉被磨成平整的一片,又圓又大的眼睛瞪着屏幕,像卡通片裏的人物。直播時網絡信號一直不穩定。

🟧 哥哥蔡金髮(左)和弟弟蔡金海在快手直播首秀

更讓兩兄弟頭疼的是開直播要説什麼。蔡金髮不識字,説不好,也聽不太懂普通話,發朋友圈要藉助語音傳文字功能。走紅後,他有一長串話想跟老鐵們説,“謝謝你們支持我,你們辛苦了,沒有你們就沒有我的今天”。但最常見的感謝的話,他説得磕磕絆絆。為此,他還看了其他主播的直播來練習説話,可依舊説不好。

下了播,他開始懊悔,坐在一旁默默地恨自己笨,“他們破費了,掙錢也不容易,我自己都知道打工(錢)是怎麼出來的,老鐵們這麼幫忙,對我這麼好,我怎麼不會説話,我對不起大家。”

弟弟蔡金海讀過初中,用普通話交流基本沒問題。但面對着幾萬人同時在線的大陣仗,他也發懵,原本準備好的話,開播後忘得一乾二淨。老家的方言裏夾雜着不少粗話,話説快了,方言就會隨着普通話冒出來。他怕説了不該説的,只好放慢語速,強裝鎮定,在心裏唸叨着“趕緊下播”。

直播間裏,禮物刷新得飛快,在線人數很快抵達14萬。但這些與蔡金髮始終隔着一層,“我不太會看字。”一支穿雲箭288.8元,他們連續收到了好幾支。看別人直播的時候,蔡金海幻想過,“我哪天能收到這樣的禮物該有多好”,可現在真收到了,他反而感覺奇怪,“我現在還沒有融入網紅”。

實在無話可説,兄弟倆就再唱一段“我是雲南的”。音樂響起,一直等待着這一刻的蔡金髮馬上進入狀態。他甩動自己的頭髮,眼睛亮了起來。

在成為網絡熱梗被各地網友爭相模仿之前,“我是雲南的”或“我是某某地的”這種句子,通常出現在人們的自我介紹中。家鄉是構成身份認同的重要元素,但大多數人的自我介紹不會止於家鄉——除非這個人除了自己的來處沒有其它掛念,也沒有別的話可説。

蔡家父母以務農為生,家中經濟條件在村裏是墊底的水平。父母拿不出學費,蔡金髮沒機會上學,一直在山裏放牛、挖藥材。別家孩子能識字説普通話,見到蔡金髮,都去嘲笑他又窮又笨。蔡金髮不知道怎麼反駁,因為大人們也這麼説他。

🟧 蔡金髮在工地

等蔡金髮長到16歲,父母馬上託老鄉把他帶去北京打工。老鄉把蔡金髮送到地方後就消失了。新世界把蔡金髮排除在外,他聽不懂,看不懂,無法跟身邊的人交流。在北京打工三年,他不知道自己在哪個區,想家的時候,就打村裏的公共電話和家人聯繫。

看蔡金髮總是埋頭幹活,工友們都下班了,他還在繼續幹,工頭覺得這個小孩奇怪,忍不住問他,你是真不懂還是裝的,你是傻子嗎?工頭是四川人,方言和蔡金髮的家鄉話有相通的地方。蔡金髮聽出對方説自己笨,用家鄉話回答,“我聽不懂。我怕我不幹活你就不要我了。你不要我了,我就回不去家了。”工頭問,我一分錢都不給你,你願意嗎?蔡金髮重複着,我不知道,我怕你不要我,我回不去家。

工頭又問他,你是哪裏人?蔡金髮説,我是雲南的。

看他可憐,工頭跟他説,別人下班的時候,你也可以下班的。後來一有空,工頭就教蔡金髮認字,説普通話。來到19歲,蔡金髮買了一張去昆明的站票,他“學會”回家了。

從北京到昆明,車程近40小時,站票要一百多元,坐票則要兩百多。蔡金髮捨不得額外花錢,在北京打工這麼久,他只攢下兩三千塊。到了昆明,他越來越怕,想到在外面幾年都沒賺到錢,他不敢往回走,“我對不起我爸媽。我怎麼這麼笨。我有點看不起我自己。”他找到一個公園睡下,到昆明的工地上找活幹。一年後,攢到四五千塊,他終於回家了。

他最大的念想就是回家。他對外面的世界一無所知,他只知道他是雲南的,雲南怒江的。

在短視頻段子裏,蔡金髮幾乎只露半張臉。側身站着,左臉衝着鏡頭,低垂眼睛,對口型時右手舞動,左手要麼插兜,要麼在畫面外。他的左手拇指、無名指和小指蜷成一團,粘連着掌心。

蔡金髮前20年的人生也如這隻手般,蜷縮,無法舒展。

如果不是蔡金海主動提起,蔡金髮會繼續藏起左手,他習慣了。最近,兩兄弟回到怒江宣傳老家的風土人情,拍了兩個不是唱歌對口型的段子。弟弟對着鏡頭侃侃而談,哥哥幾乎不説話,也不看鏡頭,屏幕裏只有他靜止的側影。

🟧 兄弟倆受雲南怒江旅遊局邀請宣傳家鄉

兩兄弟都不清楚,蔡金髮的手是怎麼受的傷。或許是在他一兩歲的時候,又或許是一兩個月大的時候。總之,父母醒酒時,蔡金髮的手已經被火燒傷了。貧困,寡言,有殘疾。這樣的小孩在村裏會經歷什麼,蔡金髮説不清楚。他一遍一遍地説自己笨。

蔡金海覺得,哥哥不笨。哥哥總在外頭打工,但蔡金海記得哥哥揹着他,帶他去放牛、游泳。有一回,哥哥帶他去離家兩三公里的地方打水,水桶裝滿了,有五十多斤,哥哥提不起來,突然嚎啕大哭。他那時不懂事,還被哥哥逗笑了。

再長大些,他發現父母鄉親都瞧不起哥哥。哥哥20多歲了,還有人像逗小孩般伸出手,問他,你能這樣做嗎?鄰居也曾當着父母的面説,你兒子手殘了,以後媳婦都討不到。

趕上了減免學費的政策,蔡金海得以讀完初中才去打工。他比哥哥個子更高,有一米七五,人也伶俐,誰罵他他都能罵回去。他知道沒錢讀書,手上有傷,都不是哥哥的錯。哥哥沒有選擇。

導演李一凡從2017年開始拍攝“殺馬特”羣體。他發現執着於誇張髮型的“殺馬特”大多是90後農民工,他們承受着身體上的疲勞以及生命體驗的匱乏,在感受到階層固化的無望後,頭髮成了最後的語言和武器。在一席的演講中,李一凡提到,殺馬特不過是希望通過身體改造來保護自己,“就那麼一點點異質的東西,讓他們被全社會視為異端。”

出去打工三年,被村裏人當作傻瓜的蔡金髮,頂着金色長發回來了,他也被叫過“殺馬特”。同鄉的工友罵他神經病,給雲南人丟面子。出去找工作的時候,有人説他像幹壞事的,有個老闆説,“你的頭髮怎麼這麼長,跟馬一樣。”父母逼着他趕緊把頭髮剪掉,“難看死了”。

🟧 蔡金髮的金髮

但蔡金髮不玩“殺馬特”。殺馬特家族往往以貼吧和QQ羣作為陣地,而蔡金髮至今不會打字。他的偶像是《古惑仔》中的陳浩南。陳浩南留着長髮,是銅鑼灣扛把子,蔡金髮留着長髮,是捨不得去理髮店。髮型是他有能力得到的東西,他花十幾塊錢買染髮劑,除此之外,“我也想上學,我也想我的手不是這樣,我想要的我都得不到。”

北京、寧波、廣州,浙江,蔡金髮去過很多地方打工。在工地上,他要藏起左手。到了夏天藏不住了,被問起來他只能説,我小時候就這樣了,沒辦法。左手暴露後,他要麼被辭退,要麼留下後更加賣力幹活,“人家怎麼幹我怎麼幹,我怕老闆説我沒力氣。”要是頭髮也跟別人不一樣,就更耽誤工作了,他只能剪短頭髮,“上班戴着安全帽,梳頭髮不方便,我怕趕不上時間。”

在蔡金髮口中,“夢想”是高頻詞。他夢想留長髮、拍段子,夢想唱歌和開車。與“夢想”連在一起的詞不是“實現”,是“得到”,夢想是“我一輩子都得不到的東西。”

村裏人騎着摩托車趕集,只有蔡金髮拎着大包小包往家走,沒人願意載他一程。他想學騎車,可大家都説他的手不行,不肯教。蔡金髮不服,但又怕大家説得沒錯,“他們説我這也不會那也不會,這也不方便那也不方便。我也是努力讓我的手讓他們看一下”。

他買來一輛二手摩托車,決定自學,不停摔倒,硬是學會了。為此他開心極了,“我想證明給村子裏的人看看”,他騎着摩托車到處跑,能一口氣騎到二三十公里外的縣城。

去年,蔡金髮又留起長髮,“我喜歡的東西我自己選擇。”離家打工前,他賣掉騎了七八年的二手摩托,到了浙江,又破天荒地花200塊錢買了一套白色西裝。在河邊,蔡金髮穿上他昂貴的新行頭,戴着墨鏡,腳踩黑色運動鞋,風吹動他漂染過的金色狼尾,耳環和皮帶扣在陽光下閃閃發亮。他覺得他就是陳浩南,他高興極了。視頻發在快手上,“我想別人都給我點贊。”

河邊的陳浩南左手插兜,側着身體,望向遠方。背景音樂的男聲響起,“一切等待不再是等待,我的一生就選擇了你”, 他張開嘴巴,彷彿他在唱歌。

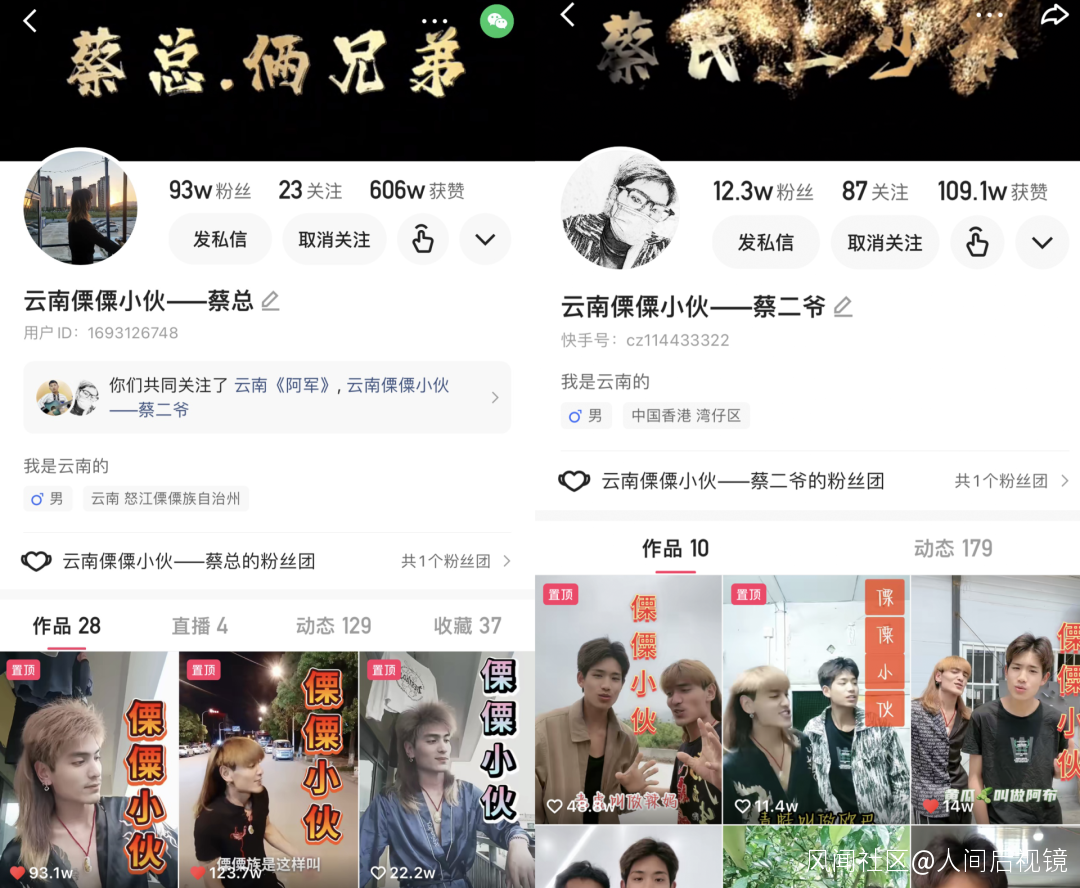

開直播這幾天,蔡金髮的快手粉絲即將突破百萬。人有了名氣,面貌也清晰了。兩兄弟用直播賺來的錢買了新款蘋果手機,評論區老鐵感慨,沒火的時候你倆像素可沒這麼好。

今年上半年,蔡家兄弟去寧波打工,疫情防控之下,活兒越來越難找。他們輾轉來到湖州,在宿舍隔離着,還不知道接下來的工作有沒有着落。“我是雲南的”突然火了,現在村裏人都知道,蔡家兄弟成了“網紅”。以前大家這麼説,完全是在嘲笑哥倆。

蔡金髮以前就愛拍視頻段子,但發出來的數量不多。蔡金海之前的手機,屏幕是碎的,總是卡頓,只能拍點照片。2020年,兄弟倆開始合拍段子,哥哥的狼尾勉強蓋住脖子,弟弟頂着一頭紅毛,五官還沒長開。對口型時,哥哥跟不上歌詞,弟弟動作放不開。村裏有網紅夢的人不少,在蔡家兄弟只有幾百粉絲的時候,同村就有兩三萬粉絲的人了。兄弟倆只有羨慕的份。

蔡金髮對視頻要求很高,每個段子都要拍上十來遍,拍完還要覆盤:表情要更誇張,動作幅度要更大。他的摩托車也出鏡了,看到別人拍了摩托車的視頻,他也要拍。那時的站位是哥哥在前,弟弟在後。

到了2021年2月,兄弟倆顯然找到那股勁兒了,幾個視頻段子反響都不錯,有的視頻發出去,能漲五六百粉絲。但蔡金髮的更新頻率依舊很低,一年也就一兩條。有個播放量超過15萬的段子,他覺得動作不到位,給刪掉了。折騰到今年年初,他陸續有了4000多粉絲,遠不能賺錢養家。

看着兩個兒子拍視頻,父親挺無奈,埋怨兩個兒子像傻瓜。“有空去打扮打扮洗洗頭,該早點休息就早點就早點休息,別拍視頻了。”20歲那年帶着四五千塊錢回家,父母沒給蔡金髮好臉色,爸爸説,別人打工每年能給父母兩三萬,你怎麼這麼笨。蔡金髮回答,沒辦法,我不會算帳。

來到今年春節,哥倆想回家又不敢回。闔家歡樂的氛圍裏,兄弟倆得找點事做,讓自己不那麼迷茫。拍視頻,被網友點贊,看着粉絲數量一點點漲起來,他們為此高興。

🟧 兄弟倆的快手主頁

從今年3月開始,蔡金髮在快手更新《我是雲南的》。粉絲數先是一百一百地漲,五月初,粉絲數開始一萬一萬地漲,他們開始緊張起來。兄弟倆沒完全理解成為“網紅”意味着什麼,要不是在隔離,他們白天就去工地幹活了,直播的事有空再説。

打工,回家,打工。日子本該重複下去,直至一些脱離於既定軌道的小小決定打破循環。

第一場直播做完,兄弟倆賺到的錢夠去買手機了。之後的直播,幾個小時賺的錢比在工地幹幾個月的收入還多,父親不再催兒子剪頭了。宿舍裏的老鄉不僅同意他們在屋裏直播,還去給他們的視頻點贊。

“我發現我自己很厲害。”蔡金髮終於有了被認可的東西。

嚴格來説,蔡金髮的段子都是開着原唱對口型。

短視頻平台的崛起,很大程度上得益於“對口型”功能打下的第一批用户基礎。時至今日,對口型依然是最具包容度的用户內容生產形式。在網上唱歌是有門檻的,蔡金髮説起一直拍對口型視頻的原因,“沒什麼條件,聲卡、音響都沒有。”

在火之前,蔡金髮就對《我是雲南的》有些執念,接連用它拍了十多個段子。原因很簡單,“我沒什麼文化,我就是雲南的,我喜歡雲南人唱歌。它一邊是普通話,一邊又有我們老家的話,所以我最喜歡。”

除了《我是雲南的》,蔡金髮還常唱一首沒有名字的敬酒歌——叫“褚家小貴的作品原聲”。根據“褚家小貴”的主頁信息,她也來自怒江州。小貴的作品在本質上和蔡金髮的段子相同,都是配合着背景音樂來表演,要麼是跳舞,要麼對口型,要麼扮醜搞笑。

直播間千變萬化,主播們各展所長,陪人嘮嗑的,擅長打PK的,娛樂搞笑的,還有才藝展示的。去年意外走紅的導師田斌,強調“語言”是直播間運行的基礎,要以語言的千變萬化,應對直播的千變萬化。不管是跟人連麥,還是和老鐵互動,話不能停。

但在蔡家兄弟的直播間裏,弟弟“沒話找話”,哥哥除了重複“我是雲南的”,幾乎一聲不吭。評論區老鐵急了,“兄弟啊,換點東西吧,光有這個熱度肯定就沒了。”

弟弟看得開,打工還是要打工的。“肯定是有起有落的,不可能一直火”,他想找個輕鬆點的工作,邊打工邊做快手,再多賺些錢,他要買幾身新衣服,還要出去玩,去旅遊。這些年除了買手機,他最大的一筆消費就是在東莞的燈泡廠打工期間。快到過年,他竟然花1600多塊錢買機票回家。他想拍帥氣的照片,也想知道一塊鐵皮怎麼能飛上天。

哥哥打工打怕了,捱罵、不識字、不會算帳、被歧視,“我曾經受苦過,想到那些我害怕。”他想帶着弟弟繼續做短視頻,“兩兄弟一起加油”。最近收入多了不少,蔡金髮也想買新衣服,再買一身西裝,還是白色的,就像陳浩南穿的那種;他也特別想買車,四個輪子,黑色的,不用太貴,五六萬塊錢的就行。這麼多年了,別人騎車他走路,別人開車他還在走路,別人能做到的,他也要做到。

還有的東西需要趕緊置辦:聲卡和話筒。舊的手機收音效果差,沒有唱歌的條件。這兩年碰上疫情,工地停工,收入一直不穩定,蔡金髮不敢買聲卡,“我怕沒飯吃,身上沒有一點錢。”

其實他一直想唱歌。雲南人能歌善舞,蔡金髮説,鄉親們常常聚在一起唱山歌。可他不太願意一直用家鄉方言唱,他想學國語歌。

有首歌他練了兩年多。在工地上,他戴着耳機反反覆覆地聽,直到能跟着旋律唱出來。有次,朋友帶他去喝酒,藉着酒勁,他第一次當眾唱了出來,好多人給他鼓掌,老闆還邀請他留在店裏駐唱,“不需要別的,只需要讓你唱這首歌”。他拒絕了,因為他只能唱好這一首,“天天唱這首歌,人家會聽煩的。”

這首歌叫《帶你回廣西》,依然和地名有關。歌詞裏有摩托車,“我要帶你去廣西/開着摩托來接你/就讓我們一起耕田種地”。他不是廣西的,他是雲南的,可他聽哭了,想起有個女孩曾經很喜歡他,後來嫌棄他的手,離開了他。“我的夢想就是這首歌。”

🟧 《帶你回廣西》歌詞

更確切地講,他的夢想是當歌星。但“不敢”和“想要”兩個念頭總在較勁,“我最喜歡唱歌,我的夢想是有的,我怕我這一輩子都得不到。”現在,蔡金髮能買聲卡了。有了聲卡,他就要唱歌。他想在直播間正式地給大家唱《帶你回廣西》,用自己的聲音大聲地唱,也想告訴更多的人自己來自何處。

幾天前,他和弟弟應當地文旅局邀請,回到怒江,穿上了傈僳族傳統服裝。在讓全國網友知道了傈僳族的烏鴉叫“阿南”,青蛙叫“歐巴”之後,蔡金髮有了一個更大的夢想,他想通過短視頻和直播,把家鄉的更多故事講給大家。