14年過去了,她更美了_風聞

最人物-最人物官方账号-记录最真实的人物,品味最温暖的人间2022-05-19 15:03

作者| 陳可

來源| 最人物

於2008年的汶川大地震中,廖智的名字為大家所熟知。

那場災難,奪去了她的親人與雙腿。挺出深淵,她依然奔跑、舞蹈、大笑。

她從生命的廢墟中艱難起身,又在廢墟之上完成人生秩序的重建,踩着兩條重達20斤的假肢,活成了打不倒的「鋼鐵女戰士」。

而今距離天塌地陷那一天,已然十四年,恍若隔世間,她似變未變,仍在奮力向前。

2022年5月20日晚,我們將在「最人物視頻號」,與廖智連線,回溯過往,聊聊近況,以及,聽她講,如何擁有一個打不倒的人生。

廖智很敢。

對於截肢者來説,能做什麼、不能做什麼並無明確的指令,很多邊界都只能當事人自己探索。

截肢後第一次去游泳,廖智拿着一個游泳圈就下了水。幾分鐘後,她試着把泳圈丟掉,發現完全可以浮起來,“困難很多時候都是想象的。”

游泳之外,如今37歲的她正一步一步打破邊界,推倒生活中那些隱形之牆。

和許多創業者一樣,廖智的時間需要精確到分鐘計算。這兩年,廖智常常感到很累。

在2019年底,她和丈夫查爾斯開始了截肢康復領域的創業,廖智喜提“創業者”的新身份。

最近,她累到嗓子發炎。這令她困擾,她知道自己的身體狀況,直接關係到工作量。

而所有的工作,都一環扣着一環,她是那個環環相扣之中的“卡扣”,她一停,整個項目都要跟着受影響。

“我只要醒着,隨時都要在工作的狀態中。”

目前,廖智沒有全職員工,只有一個兼職的助手。這意味着,台前幕後的大量工作,都需要廖智和丈夫查爾斯一起完成。

除了截肢康復領域的工作,作為自媒體博主,廖智還需要拍視頻、寫文章、錄音配音……每天起牀一睜眼,這天的工作就開始在她腦子裏過。

而兼顧家庭與事業,並非旁人出的難題,更多時候,是她對自己的要求。她把每天下午五點到八點的三小時劃歸為“雷打不動的親子時間”。

廖智一家四口

這是她反覆考慮後得出的時間安排:五點鐘剛好可以接孩子放學,緊接着是一家人的晚飯時光。

作為創業者,她需要持續地對新鮮事物保持好奇。在十六型人格測試沒有流行的兩年前,她便組織過一次自測活動,結果顯示她是ESFJ,正和大多數人對廖智的印象一樣,她熱情周到並關心每一位家庭成員,是能主事的女主人。

早在地震之前,作為獨生女的廖智就是替爸爸媽媽拿主意的角色。父親的影樓生意不好時,是她主張引入了數碼攝像。災難發生之後,重傷的她卻是全家人的精神支柱。

在截肢同意書上簽字這樣的大事,也完全是廖智自己的決定。

廖智在跳《本草綱目》毽子操

截肢是痛苦的,這毋庸置疑。

但對於被埋地震廢墟中近30小時又被解救的廖智來説,截肢的意義不是致殘,而是重生。

為了在災難中求生,人們都付出了代價,以各種慘痛的方式。與在那場災難中亡故的人相比,生命尚存便是幸運。廖智承認,自己是“被故事選中的人”。

截肢手術後,廖智的的膝蓋以下只剩7cm,需要通過漏斗狀的接受腔,將她的肉身與假肢連接。這是一項艱鉅的複合任務。

震後,廖智在病牀上

大腦要學習如何指揮新的雙腿,承受過劇痛的雙腿剝離壞死的組織,又要來適應新的假肢,將兩個本無關係的部分密切協作。

在災難來臨前的二十多年裏,廖智喜歡美,欣賞一切對稱性。但同時失去左右兩側小腿這樣的對稱,只意味着復健之路上數倍的難度與痛苦。

復健,是一條沒有人可以保證成功的道路。重症尚可依靠科學支撐下的藥理反應,而失去身體的一部分後的截肢者,要想重新回到生活秩序中來,外在幫助的效果幾近寥寥。每走一步的無力或疼痛,都需要傷者自己承受。

那是一個健全人無法想象的境況。

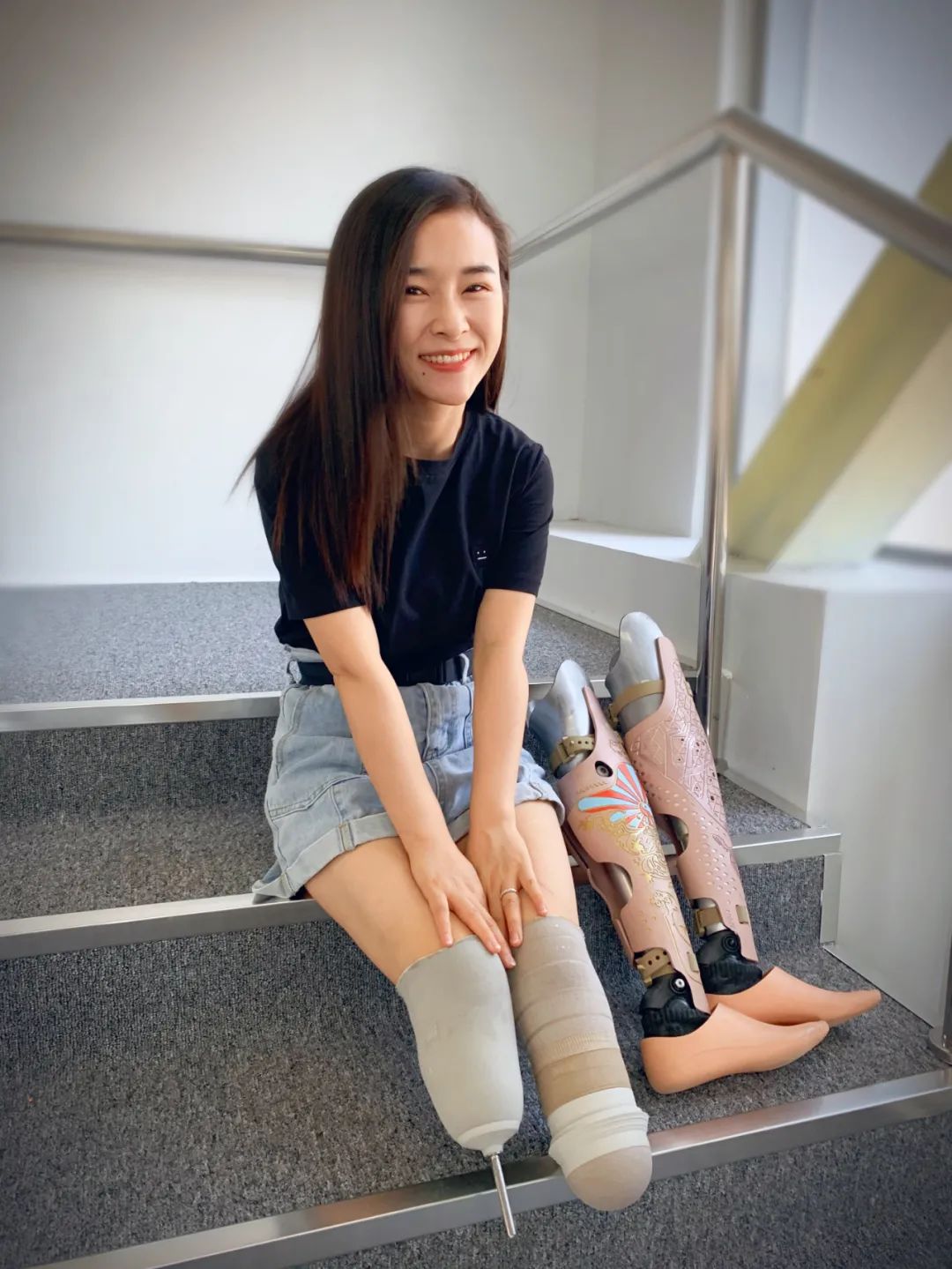

廖智至今已經穿戴過至少八九副不同的假肢。除了一些給假肢品牌做測試的產品,長期使用過的有四雙。

這四雙“腿”,串聯起了廖智的14年。

艱難復健的廖智

大多數人在三歲以前的記憶都是模糊的,人們很難記起自己究竟是如何學會了走路,但對截肢者來説,學習用假肢走路的點滴都讓他們畢生難忘。

最直接的感受是,“走不動”。初戴時,往往腦中已經走了一千米,腳下卻還一步沒有踏出去。這樣的無力感,會讓截肢者陷入深深的自我懷疑。

“別看我現在跳得歡,剛開始穿假肢的時候心裏的衝擊真的是要生要死。這麼個硬邦邦的陌生玩意兒,不聽話啊咋整?也不是沒放棄過,就是放棄以後日子更難過,還不如努努力。”回憶起那段日子,她的感受依舊真切。

困境最終只能自己走出。

為了逼自己儘快學會用假肢走路,她每天把自己關在十平米的小卧室裏,扶着能扶的一切東西練習。她把電腦音樂開到最大,繞着牆轉圈,走到哪扶到哪,一圈又一圈,直到搖斷了穿衣鏡底座、搖鬆了門把手、壓斷了書櫃隔板。

兩個月的時間,她像是在深淵中頑強向上爬的壁虎,一點一點看到了洞口的光亮。她終於能自己走起來了,儘管踉踉蹌蹌。

“人在谷底的時候是不必對外哭訴的。”廖智性格中的好強,讓她不允許自己賣慘。在她心中,路(復健)擺在那裏,不去走,只能是自己的原因。

然而能走路,並不是終點。對於截肢者來説,每換一次假肢,都要重新適應,頭一兩雙假肢,廖智每次都要花費幾個月來磨合,直到2013年,她迎來了自己的“第三雙腿”。

這雙腿由畢業於美國西北大學的假肢工程師查爾斯設計打造,穿戴的第一天,廖智就已經可以走路,無需像之前一樣需要藉助輪椅。

如果説假肢是截肢者的重要兵器,打兵器的師傅的手藝,直接關係到這把兵器的趁手程度。

查爾斯在幫廖智調試假肢

在溝通需求時,廖智發現,這位工程師不僅格外有耐心,還會主動站在截肢者的角度去思考問題。

對於截肢者來説,幾乎沒有完美的假肢,每一雙假肢都受到當下技術水平和經濟實力的限制,假肢工程師則需要平衡各方因素,在反覆測試中為假肢者提供更得力的選擇。

這個過程之複雜繁瑣,常常讓截肢者自身都失去耐心。但查爾斯常常是自己主動要求廖智多走幾圈,觀察她的步態,以調整假肢的參數。

這個突然闖進廖智人生的男人,讓她在那場災難後,第一次感受到了被平等關愛而非憐憫的感覺。

她於是更加放心地把自己的“腿”交給查爾斯,穿着查爾斯做的假肢,本來不抱希望的她一路闖進《舞出我人生》的決賽席並斬獲亞軍。

廖智在舞蹈節目

舞姿翩轉之外,2013那一年,廖智還去了雅安地震參與救援、出版了自己的第一本自傳《感謝生命的美意》……似乎一切都在向好的方向發展。

比起沉溺在失去的過往,廖智選擇看清楚自己擁有的。

每次搬家,廖智都會先買一面大鏡子放到家裏,她不懼於看自己的雙腿。和未出事之前一樣,她在意如何穿得漂亮,也會挑選不同款式的鞋子來和衣服做搭配,即使鞋子是穿在假腳上。

她曾花費兩個月,跑遍地下商城只為找一雙自己能穿的靴子。因為假腳的腳踝不能轉動,對於大多數的靴子來説,假肢都很難穿進,她最終找到一雙鞋舌能完全放下來的綁帶款黑色長靴。廖智終於穿着短裙長靴出現時,連她的醫生都感到驚奇。

回想最初同意截肢這個決定,頗有些倉促,但廖智從未後悔。她唯一想念的,只是曾經在海邊,腳丫踢打海浪,踩在冰涼的鵝卵石上的觸感。無論如今如何行走如風,她知道,那樣的感覺她是此生再不會有了。

同樣以為再不會有的,是孩子。

逝去的女兒,是她心中最隱秘的痛。廖智曾經嘗試戀愛,但都因為廖智不想再生育無疾而終,直到查爾斯對她説,“如果以後你都不想要孩子,我們可以領養,反正世界上還有很多需要愛的孩子。”

查爾斯毫無保留的接納,讓廖智逐漸放下防備,2014年,廖智身着白紗、坐在輪椅上嫁給了查爾斯。

廖智在婚禮上

在世俗的眼光看來,這是一位健全男性與一位截肢女性的結合,非議從來未絕。但在查爾斯看來,這樣的觀點太過片面,實際上人人都有缺陷,只是表現形式不同。

“我近視高達一千度,如果把我的眼鏡拿掉,我就完全看不見,她戴假肢跟我戴眼鏡有什麼不同?我一天不戴眼鏡,比她一天不戴假肢難受多了。”查爾斯説。

婚後的每一天,廖智都在想,怎麼能讓自己的小家變更好,讓和自己一樣曾遭受過命運捉弄的截肢者們也有重新生活的勇氣。

好在命運的筆總有意外之喜,在失去一切後,她迎來了上天的再度賜予,一兒一女。兩次懷孕期間,她都穿着查爾斯為她製作的假肢,沒有再坐過輪椅。

廖智和查爾斯

至於她的腿,最慣常的形象是,金屬色的接受腔下,一根細長的鋼柱連接膝蓋和假腳。很多網友評論説廖智把假肢穿出了一種很酷的感覺,支撐大腿的部分科技感十足,每次上街都好像是查爾斯的“機器人女友”。

實際上,她選擇直接穿戴假肢,最初只是為了方便。

根據需求,截肢者可以選擇在假肢外面包一層“假皮膚”,來模仿真實的腿部形態,但對於截肢者來説,假肢每增加一點負重,在使用上都會造成負擔。

視頻鏈接請戳

廖智和查爾斯跳舞

在小區散步時,常常有孩子圍過來指着廖智假肢露出的部分好奇發問,“你的腿去哪裏了?”

遇到這些問詢時,廖智從不避諱,她認為孩子有最純潔的心性,無論是説“我的小腿流浪去火星了”或者是“我的腿受傷了”,都能得到孩子充滿童趣的真摯回應。

她早已走出了這一心理敏感區,但這不代表可以不重視殘障者的心理狀態。

五一期間,廖智和兩個孩子,曾經在小區碰到一個裝有一隻義眼的小男孩在玩飛盤,看起來只有七八歲。

“媽媽,他是盲人嗎?”面對孩子的發問,廖智還沒來得及回答,不遠處的小男孩已經搶答道,“我不是盲人!”,語氣中既有生氣亦有難過。

廖智一下子緊張起來,她知道這樣的問話對於很多成年人而言尚覺冒犯,更何況對於小朋友。她趕忙帶着兩個小孩去道歉。

“當你們遇見了跟自己不一樣的人,可能會好奇。但是不要去憑空猜測或者直接去問,你怎麼了?”

成為截肢者多年,接觸過各種類型的殘障夥伴後,廖智發現很多敏感的殘障朋友並非是性格天生如此,而是在日常中受到了太多有意無意的傷害。

早在2013年,還未確立戀愛關係時,查爾斯和廖智就曾討論過殘障羣體所面臨的困境,其中最大的問題不是身體殘障,而是心理層面的創傷。

除此之外,信息的不對稱也會使得很多截肢者陷入一個又一個的康復陷阱。

在眾多的下肢截肢者當中,像廖智這樣能夠自如行走的並不在多數。幫助更多的截肢者進行康復成為了廖智和查爾斯共同的心願,他們希望殘障人士不要只待在社會看不到的暗夜中,而能成為充滿希望的晨星,永遠對未來有所期待。

2019年底,他們創辦了截肢者康復工作室“晨星之家”,一年後,廖智發起了針對截肢兒童的“晨星寶貝”公益計劃。

廖智和“晨星寶貝”

對於成人截肢者來説,太多的遺憾是在小時候種下的。“身體是不像一個物品,身體是連貫的,一個零件壞了,必然會影響其他的零件。”

廖智認識太多的截肢者,都是因為在截肢早期沒有接受到專業的康復,從腿的問題逐漸演變到骨盆變形、腰椎、脊椎變形。

“重慶有個大姐,從小截肢,但因為那時的康復做得不專業,導致他跑到北京去打斷脊椎,又花了十幾萬進行脊椎重整手術。”

國內現存有16萬的截肢兒童,他們當下能接受到的康復水平,決定了未來的生活質量。

她希望,下一代的截肢者能更多地擺脱枯坐輪椅的命運。最好,有更多人能跟她一起戴着假肢起舞。

廖智從小愛舞。

當其他小朋友練功喊疼喊累時,廖智總是主動加練,母親看到她身上常常青一塊紫一塊,便反對她繼續練舞,小小的廖智只能偷偷去參加舞蹈排練。

成為舞蹈老師之前,廖智最嚮往的是成為像楊麗萍、黃豆豆那樣的專業舞者。

懷揣着舞蹈夢想,少女時期的廖智狠練專業,連文化課也考出了高分,可單單是身高這一項,就讓她與理想的舞校失之交臂。

考學失敗後,廖智幫忙照看家裏照相館的生意,但舞蹈,她還是放不下。她於是決定妥協,“做不成專業舞者,做少兒舞蹈老師也還是可以跳舞啊。”

那時的廖智怎麼也不會想到,不久後的一場地震會連她做舞蹈老師的資格都奪了去。

長期練舞,磨礪了廖智的性格,至少在“耐痛”這一點上。

震後的那段日子,母親從未聽過她喊痛。不久前,廖智腿上長了病毒疹,後來雙腿整個腫掉,她依然在進行日常工作,老公查爾斯都覺得不可思議。

“練舞蹈的人對痛沒有那麼敏感,而且膽子也比較大,對受傷這件事的看法也比較淡薄。”

截肢後,當滿病房的人都沉浸在悲傷中時,廖智已經開始在牀上“扭屁股”,來防止肌肉萎縮。

當最後一點與舞蹈的連接都被切斷時,她選擇了“跪着跳舞”。這是失去雙腿之後,廖智對舞蹈的再一次主動選擇。

「5.12」之後,廖智的第一支舞,是在一面大鼓上用殘存的膝蓋頭跪着演繹的《鼓舞》。那時,她剛剛做完手術一個多月,骨頭碴子都還沒有打磨,腿每天都會腫。

術後的身體並不能吹冷氣。盛夏的重慶,23歲的廖智只能在重慶文化館中忍着高温練習。還包着紗布的膝蓋,要支撐起整個上身,同時被鼓面反覆摩擦,汗水和血水交織,每次排練紗布都會變成一灘猩紅。

廖智忍痛排練《鼓舞》

2008年7月14日,地震後的第63天,廖智身着一襲紅衣從鼓面上“站”了起來。

這支從血裏練就的舞蹈,在演出現場引起了巨大的轟動,人們先是靜默再是起立鼓掌,而後在這三分半的演出中,掌聲再未停下。

廖智在鼓面上用僅有的膝蓋頭站立的姿態,深深烙印在觀眾的記憶中。如今提起廖智,人們依然能脱口而出,“那個在汶川地震中截肢的舞蹈老師”。

廖智《鼓舞》

但很難有人相信,聚光燈之外,經受了如此苦難的她還能一直“舞下去”。

做自媒體以來,跳流行的舞蹈片段成了廖智給自己安排的固定項目之一。這類舞蹈本身的難度並不大,但是穿上假肢跳,就完全是另一個概念。

除了要承受假肢的重量,練舞時假肢的接受腔和膝蓋之間常常出汗,她需要不時停下來擦乾自己的皮膚。短短几十秒的舞蹈,她總要反覆幾次演練。

很多人震驚於廖智如今依然能倒立、舉腿、一字馬,這背後是她日復一日的訓練。

只要有看電視的時間,她就會在沙發上把兩條腿打開來壓胯、拉筋,喜歡在看電視時動來動去的廖智,常常影響到查爾斯。

“為了不影響老公看電視,我現在把沙發挪到前面一點,我在後面練(笑)。”

廖智和查爾斯是典型的性格互補型夫妻。一個熱烈外向,一個沉默內斂。多年前,他們測試性格曲線,結果是兩支開口相反的拋物線。

除了性格,廖智和查爾斯對舞蹈的情感也截然不同。“他非常非常不喜歡跳舞,要不是因為我的話,他這輩子根本不想嘗試這個東西,因為舞蹈對他來説,是人生中毫不需要的東西。”

而他的“毫不需要”卻是她的“不可或缺”。

廖智和查爾斯

性格、愛好千差萬別的二人,唯有對愛的信仰相同。

每次看到廖智跳舞,查爾斯都發自內心地感到開心。他甚至羨慕廖智的舞伴,也想自己能陪她翩翩起舞,奈何四肢不靈光。

偶爾陪廖智一起錄舞蹈小視頻,網友評價“查爾斯更像用假肢的那一個”。

除了動作僵硬,查爾斯跳舞時一個顯著的特徵就是沒有表情,“他説我一笑我就忘動作,説你要讓我記住動作還是讓我笑,我説那你還是記住動作吧。(笑)”

視頻鏈接請戳

廖智和丈夫共舞

不久之後的5月31號,廖智和查爾斯即將迎來結婚8週年紀念日。

八年的婚姻生活裏,他們依然保持着每週約會的習慣,有時是坐在咖啡館裏聊聊天,有時是在家裏放上一曲音樂,相擁漫舞。

時間長了,如今每次看到廖智和查爾斯抱着跳舞,大女兒和小兒子都會識趣地走開,給爸爸媽媽留下獨處的空間。

八年前的婚禮

和很多人一樣,疫情以來,廖智也會為每天正在上演的不幸感到難過。儘管經歷過那樣深重的災難,她早已能接受“無常才是人生常態”,但和查爾斯對坐咖啡館時,她常常什麼話都不説,只是看着對方,就忍不住流下淚來。

愛讓人強大,也讓人脆弱。他給了她一雙腿,她給了他整顆心。

她的確積極、堅強、勇敢,但她同樣害怕失去,一樣有自己的脆弱時刻。只是在感性過後,她總會再一次選擇以明亮的笑去面對當下,“也許你會路過一個又一個的廢墟,但是總還是可以在上面重建。”

在影片《肖申克的救贖》中,主人公曆經重重磨難,依然沉着地在逆境中為自己做打算,這是廖智最欽佩的那類人生樣本:

像是有一種打不倒的精神,即使身陷泥淖,“地滑的時候,站穩就是英雄。”