一本孫子兵法引發的血案:為何一定要把歷史虛無主義拖出去阿魯巴_風聞

合川老农民norlanseed-亚琛工业大学车辆工程与运输专业硕士-嘿嘿嘿,戏雕!2022-05-23 02:48

一本出現在烏克蘭守軍指揮部的《孫子兵法》,向我們揭示了中國古代典籍在國外受歡迎的程度。

其實這種事情並不稀罕,盧梭表示身為攜中自重的法國公知,被當代中國公知捧得至高無上的啓蒙運動裏他都夾帶了來自東方的私貨。

當某些當代的中國知識分子成天對着自己的傳統文化嗤之以鼻,要麼以“**夏娃就是女媧的前身”來認個洋祖宗,要麼就乾脆祖宗都不要了,直接以“現代化”**來一場無根之裸奔。而與之形成鮮明對比的是國外對於中國文化的趨之若鶩。

因為中國國力的崛起,中國文化的力量開始彰顯。讓我印象最深的就是,08年出國那陣子,在哥本哈根機場唯一能看到的中國元素,就是機場地勤小姐姐那口還勉強能聽的中文。而到了2019年春節回國的時候,阿姆斯特丹機場裏面滿掛的**“亥豬”**的元素,着實讓我感受到了文化復興的勁頭。

對於自己民族文化的自豪感,大概也只有我們這種在海外長年漂泊,又同時從側面見證祖國一天天崛起的人才能深刻地懷揣吧。

而即便在海外我也有一種非常深刻的體會:在抹黑中國傳統文化這塊上,德國的主流媒體似乎並沒有太積極,他們主要的攻擊點仍然在“Communist Party”這個點上。而灣灣以及一些搞民運的偽軍,卻也經常以“中華正統”自居。

而真正對中國文化抹黑得最厲害的那幾撮,有譬如“用《聖經》解釋漢字起源的”華人基督教會,也有完全投入“民主自由”的無根人,但其劇烈程度,卻遠不如我們國內這些歷史虛無的公共知識分子。

1. 歷史虛無主義,從易中天對儒家的批判説起走

很顯然,易中天對中國的文化理解得不夠透徹,所以才會説出一句如同從地攤文學而來的話:“那即是中國文明有一個嚴重的缺陷---過於關心現實,極少仰望星空,進而不利於科學發展”。

易中天的邏輯很簡單:“因為中國的思想文化太關注於現實生活,所以不會去嘗試尋找那個終極存在的問題,因此無法發展出極致的理性主義---即實踐理念改造世界的現代科學”。

這話咋一聽有那麼些許道理,畢竟**“修身齊家治國平天下”**的確是關心現實社會治理的,確實也不太鼓勵士大夫階層拋開所謂的責任去仰望星空。

然而這段話其實是經不起推敲的。因為易中天所舉的**“修身齊家治國平天下”,以及“格物致知”**,本身也只是中華文明中的一部分,而非全部。

首先,關於我們的文化是否關乎**“終極造物”**這點,我認為是有的,只是沒有像西方那樣,創造一個所謂的絕對神來膜拜。

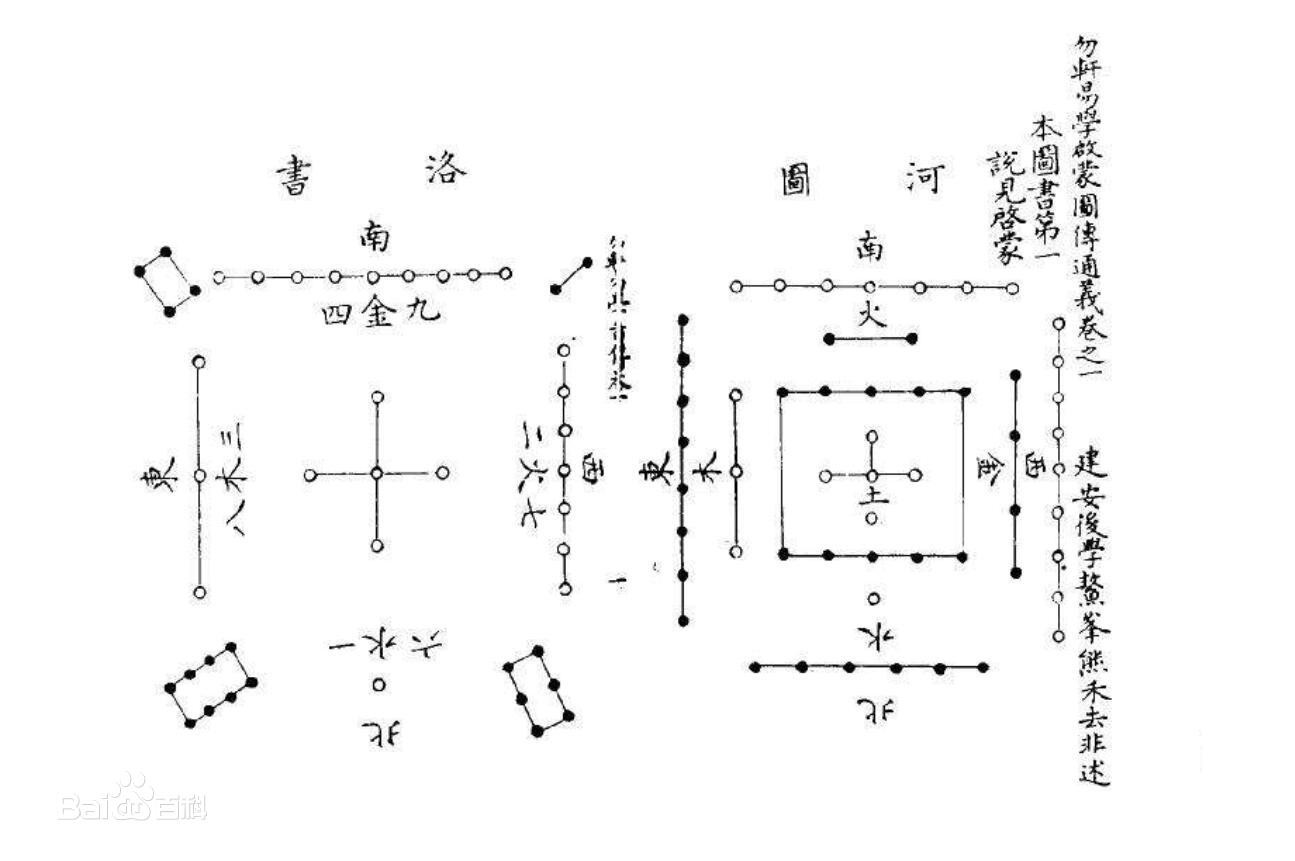

可能是受限於智商參數,易中天顯然沒有把《易經》給讀懂讀透,也不懂得陰陽、奇門之奧秘,更不願意承認中華文明的起源,由龍馬揹負而出洛水的《河圖洛書》本身就是一部從星空開始的奇書。

神龍負圖出洛水,綵鳳銜書碧雲裏,因命風后演成文,遁甲奇門從此始

因河圖洛書而成周易,而出術數。可以説河圖洛書算得上是中華文明的起源了。

後世儒家不過也是從周易中慢慢演化而來的,所以我常説道家是中華文明的底色,而道家關乎於宇宙,關乎於星空的東西就太多了去了,根本就不是易中天所説的,上來就只關注於當下的世俗生活。

再看看觀友“東方蟲子”兄補充的一張來自唐代的《伏羲女媧圖》

作品大致成於(公元618~907年)用絹本設色而成的,縱長220釐米,橫長116.5釐米。1965年新疆阿斯塔那出土,藏於新疆維吾爾自治區博物館。

看看這兩位中華文明老祖宗身遭的日月星辰,在比對比對上面那副河圖洛書。請問這是什麼格局?是隻關心世俗,不仰望星空的格局?

正如東方蟲子兄所言:

憑什麼伏羲女媧要高舉手上的“規和矩”?憑什麼這個東西這麼重要?周圍為啥要是“日月星辰”?好好琢磨琢磨,就這一幅圖就吊打亞當夏娃了。我們的圖除了圖騰象徵外,更體現的是哲學、數學、科學,以及宇宙認知。不然你以為“規矩”是什麼東西?西方高舉十字架,東方高舉“規矩”,究竟是哪一個沒有科學理性思維?究竟是誰的哲學更唯心?抱歉,忘了哪怕本作的唐代,那個時候歐洲也才剛剛皈依基督教…或許十字架還是剛剛才造的。誰抄誰?誰是誰的原版還真不好説呢!

我在這裏再補充一句,易中天所謂的中華文明對於**“終極造物探尋”**的缺失,其實就是拘泥於“一神教”之形式而產生的偏見。

即必須得有一個明確的**“耶和華”的探究與膜拜,才算得上是對終極造物的探究,才算得上是對於“理性主義”**的延伸。

然而現實卻是,正是所謂的一神教,恰恰給西方帶來了長達千年的黑暗時期與中世紀,這個時期除了教會的腐敗以及那遍及歐洲的修教堂,我還真沒有看到什麼有關於科學精神的萌芽。

PS:説到歐洲的教堂,大家有機會去那邊旅遊的話可以留意留意,真的幾乎是每個歷史悠久的城鎮裏必有一個大教堂。一神教對於現代科學的萌芽,似乎只存在於中國知識分子的臆想中,反倒是那一座座陸陸續續修了幾百年,佔盡其民脂民膏的教堂倒是實實在在地立在了那裏。後來的宗教改革為何如此激烈,為了盧梭這樣的法國公知會“攜中自重”?西方現代化的過程,到底是其源生文明內生性發展的結果?還是吸取了外來文化之後的自我再進化?這個話題其實非常值得人深思和討論。

而極度諷刺的是,恰恰是對於一神教的逆反所帶來的啓蒙運動,恰恰又是如同盧梭這樣的法國公知將東方之文化(既受中國之影響,也受阿拉伯隻影響,反正從F端與B端學習經驗,本身也合情合理)引入,才促成了歐洲近代的思想進步,最終導致了所謂的現代科學思想。

在這裏也多一句嘴,為什麼我説以中國為首的古東方是西方的F端,因為白銀貿易,人家從你這裏買東西;而中東阿拉伯作為中間商掙差價,因此被稱之為B端也不為過。常年的貿易往來,沒有文化交流是不可能的。而就西方人當年嚮往東方,從文化層思慕東方這點,那本亦真亦假的《馬可波羅遊記》就是最好的例證。

現代科學思想的誕生,絕對不是西方文明其內生性地,孤立發展的結果。恰恰是其吸收了外域文化,特別是吸收了一定程度的東方哲學思想所產生的不同於一神教的全新的世界觀。

不信的話,從黑格爾的辯證法開始讀,讀到海德格爾,然後回頭再去看看《道德經》,到時候你就會猛然發現,所謂的正反合跟陰陽相繼變化,其實真的沒有多大區別。要説辯證法,中華文明絕對是西方文明的老祖宗。

因此,當易中天把“一神教”這種被西方自己在啓蒙運動中攜中自重給揚棄的糟粕拿來作為解釋西方近代科學發展的根源,用來片面否定中華文明內生的“唯物辯證”的科學精神時,我對此只能呵呵呵三聲以示不滿。

在這個問題上,易中天起碼犯了以下幾個非常低級的錯誤:

1)無視中華文明之河圖洛書這個高度仰望星空的起源

2)只談中華文明中,儒家入世治國這麼一個狹小的片段,並且對之以偏概全

當然我們易教授説這話也是有底氣的,這種底氣就跟新文化運動裏那些説要把漢字給廢掉的人一樣。

誰叫你沒有率先搞出現代科學的呢?誰叫你被西方虐出翔了呢?管他有沒有道理,反正我就是慕強,誰強我就朝着誰搖尾巴,祖宗是什麼?文化的根是什麼?中華民族的骨氣是什麼?管我屁事!

誠然,我們近代確實被西方給錘爆了,沒自信也可以理解,河殤一下也無所謂。但強弱之變化,有些人能看十年,有些人能看三十年,有些人能看五十年,有些人則能看一個世紀。

譬如,德國著名的政治家,聯邦德國總理Helmut Schmidt就是一個具有前瞻視野的政治家,他對中國以及其文化的看法頗有深度。

在他晚年於德累斯頓的一次座談會上,當談到對中國的看法時,施密特先生的回答幾乎可以算是給國內這些歷史虛無主義扇上了一記重重的耳光。

主持人先是問為何西方今天如此關注中國,施密特先生如此回答到:

鑑於中文字幕配得比較簡陋,而全網又找不到德語原版字幕,我就只有邊聽邊寫,把德語原話寫在下面:

Wir heute mit China beschaeftigt dann meistens wegen den enormen wirtschaftlichen Entwicklungen des Lands. Ich hingegen denke,dass werden bewusst sein,dass China das chinesisches Volk ein uratere Kultur folgtest.

每當我們今天提起中國的發展成果時,大多數人總是會提到它那巨大的經濟發展體量。但我對此卻有不同的看法,我認為這點應該被人們知曉,即中國以及中國人民的成功在於他們有一個極為古老的文明可以啓發他們。

原話遠比字幕精彩,我在此也對之進行了異譯。德語中的folgen是跟隨的意思,用德國人的語言邏輯來看,中國人民有五千年的智慧可以跟隨,所以無往不利。不過我個人覺得跟隨這個詞太直白了點,於是異譯為"啓發”,個人覺得這樣更適合我們,這也與施密特先生想表達的真實意思更為接近。

施密特先生接着又提到:

中國最早的文字,比摩西古書早一千年。

中國文化至少4000年,文字發源於耶穌出生的3000年前。

這兩段反正就是各種花式吹捧中國文化古老,然後緊接着,施密特先生提到中國沒有全民族覆蓋的宗教,他認為這也許是中國文化如此有生命力的根源。

記住這句話,這句話拿來打**“認為沒有一神教”耽誤了中國發展的易中天的臉最合適不過。也從側面印證了,西方文化精英骨子裏對於“一神教”**是有一種批判的,而所謂近代的啓蒙運動,恰恰是從對於宗教的批判開始---這也是為何我説西方啓蒙運動受東方思想影響嚴重,這點從施密特的觀點中就能看出來。

字幕比較隨意,這裏還是上原話:

Vielleicht hat das etwas zu tun mit der Frage mit der Erklaerung der Dauerhaftigkeit

也許“沒有全民族覆蓋的宗教”(這裏的das是個代詞,指的就是前面那段話)是對其文明持久度的一種解釋。

而有趣的是,當主持人問及施密特先生中國的文明是否完全政教分離時,施密特又説出了一番頗有東方哲學糾纏之緣味道的話:

看來施密特也清楚,中國社會雖然沒有全面的宗教覆蓋,是一個世俗文明,但世俗之中又有上天可敬,這所謂世俗之中也有信仰,信仰之中又迴歸於世俗。

是是非非,陰陰陽陽,單憑施密特對於中國文化此種糾纏的理解就可見其水平遠高於易中天這種半吊子。

而一位西方的精英認可中國這種“不明確主神卻依然有着強大文明生命力”的特質,也基本上從正面深度地打臉了易中天所謂“沒有一個明確的耶和華,就無法延展出探索終極的理性主義”的荒謬看法。

此外,與施密特先生同台對話的另一位學者,也順着他的意思,説出了另外一番意味深長的話:

這裏也附上原話:

Was so lange eines eine Schrift bewahren kann,und was in der Lage ist auch zu lernen bis Heute,kann nicht unintelligent sein

一個能保留如此古老文字,且直到今天還能夠不斷學習的民族,絕對不可能是愚蠢的。

記住德國人説話還是很講究邏輯性的,特別是能跟施密特對話的這種級別的學者。

這位學者在肯定中國人的智力水平的同時,也基本上肯定了中國的源生文化。畢竟,如果一個國家的源生文化對於其發展演化有着巨大的負作用,那這樣的一個文明就不可能呈現出所謂**“能夠保留如此古老的文字,同時又能不斷學習進步”的特徵。**

而中國文明的這種生命力,恰恰就説明其古老文明不僅不是其現代化、亦或是文明進化的負擔,反而從另一個角度為其不斷吸收全人類文明優秀的東西,不斷壯大自身,又同時能夠保持強大主體性提供了巨大的思想文化支撐。

這叫什麼,我在《從希伯索斯想説卻沒説出的那句MMP來看吳曉波的精英主義尬舞》一文中論述過,這叫做封閉性與開放性的辯證統一。

封閉性是一個文明的根性,而開放性是其與外來文明結合融合的能力。

一個較好的文明模型,恰恰是能夠在最大程度保持其根性的前提下,不斷吸收外來文明的優點以壯大自身。

這種兼顧封閉性與開放性的演化能力,就是中華文明強大的生命力。在此種邏輯之中,古老與現代是不可分割的,而恰恰是封閉性/根性的深入大地,才能讓開放性/學習發展能力得到更好的展現。

這個道理,就跟一顆樹要長得茂盛,根必須扎得深一樣。

説句心裏話,我挺欣賞德國人這種實事求是的批判精神的,這可比國內那些公知的定體論,狹間理中客辯經要來得精彩得多。

我們學習西方,就該學別人真正優秀的地方,而中國這些慕洋公知最大的問題就在於,學西方學個皮毛,學個半吊子,然後跑回來瘋狂詆譭老祖宗本來優秀的東西。

而當德國的精英學者都在帶着欣賞的態度談論中國的文化時,如易中天這種膚淺地給自己文化扣上落後帽子的人,是不是有些太過於unintelligent了呢?

2. 中國文化的終極,並不是執着於對造物主的描述,而是用術數去推繹規律本身

易中天説中華文明沒有對終極的追求,這一看就是文學教授理解不了《易經》背後的數學邏輯造成的。

易教授之所以這麼説,在於他把**“描述造物主”**作為探索終極的唯一標準。

然而事實是,中華文明對於終極的探索可不是**“描述造物主”**這種浪漫主義階段,從河圖洛書開始,從風后奇門開始,從周易開始,我們對於終極的探索,是用數學模型去推繹天地萬物的變換。

這種智慧大到奇門遁甲,中到二十四節氣,小到算命卜卦。跟還在對着上帝頂禮膜拜,誠惶誠恐的西方人相比,我們老祖宗早就開始用數學手段窺探天機。

所以如果膜拜一下造物主就叫追求終極,那我們全民天天逮着老天爺的心思算來算去,這算不算是直接把終極給捅穿了?

所以終歸是文學教授,擅長的就是玩玩文字概念。但概念這種東西,易教授會玩,合川老農民也會玩。你玩得騷,我玩得更騷。你拿一神教的創世情結Genesis來玩,我就拿河圖洛書映襯的滿天星斗來玩。

而關於術數,這是一個龐大的話題,講是講不完的。大家知道這是一種數學的表達形式就行。只是以人類現有的算力,要將其相關參數全部展開且推繹未來,那基本上是做不到的。因為參數太多,太複雜。

我的好友推兄曾經用計算機模擬風后奇門1080局,後來他的感受是:“太複雜,測不準”,窮極全部參數去算,算出來的偏差也巨大無比,而且極容易被現實的變化所幹擾。

這歸根結底仍然是算力不足的問題,目測只有等量子計算機出來,興許可以拯救一波。

3. 為何要將歷史虛無主義拖出去阿魯巴

國內為何歷史虛無主義氾濫?我覺得有特殊的歷史原因,一是新文化運動用力過猛,二是解放之後的特殊環境導致的另一次用力過猛,這些用力過猛,最終導致了中華文明的根性受到衝擊。

文化根性喪失的標誌,從河殤開始,到現在滿大街的地攤文學,到歷史虛無主義氾濫的神劇。

就譬如《風起隴西》中奇葩無比的“劉禪給李嚴下衣帶詔剪除諸葛亮”橋段,這本身就是歷史虛無主義的一個縮影。

有趣的是,對於《三國》中蜀漢陣營,特別是諸葛亮的抹黑,恰恰成了歷史虛無主義的重災區。我一度不明白這火力為何如此集中,直到我觀看了于敏先生的記錄片,聽他説在羅布泊最艱難的日子裏,他背《出師表》來給自己打氣。

諸葛亮身上那顆赤膽忠心,我想應該是中華民族寶貴的財富

這是兩彈一星工程,為我國獨立研發出氫彈做出巨大貢獻的于敏院士發自肺腑的話,也是支撐于敏先生不計個人得失,一心報效祖國的精神動力之源泉。

那時我頓悟了,中華民族危難之際,武侯鞠躬盡瘁死而後已,舍一人之修為而救天下蒼生之修為的舉動,不正是在當代鼓舞着像于敏先生這樣遠離家人,長年隱姓埋名在羅布泊,為祖國造蘑菇彈而奉獻終生的有志之士的精神源泉嗎?

這種舍小家為大家,舍個人為蒼生的意識形態,我稱之為“集體理性主義”。而中國優秀的集體理性主義之文化傳承,恰恰是這個民族一次次面臨危難,又一次次浴火重生的關鍵。

而歷史虛無主義,他打的是什麼?在《淺談個體理性主義與集體理性主義,從華爾街日報造謠東航》一文裏我已經説得很清楚。那就是用所謂的**“個體理性主義”去打“集體理性主義”**。基於這種邏輯,諸葛孔明何以不被抹黑呢?

當集體理性主義被打垮之後,那所謂的“精緻的利己主義者們”就擁有了自由翱翔的天堂。順應着現代經濟演化的分工體系,他們的視野越來越窄,窄到只關心自己的小確幸與小算計。對於那些需要稍微犧牲一點個體舒適度的東西,他們一定是會找一大堆理由去反駁與拒絕的。

而歷史虛無主義,説穿了就是讓人被負能量所籠罩。看什麼問題都是宮鬥,看什麼問題都是醜惡的人性,看什麼問題都是厚黑學。當你完全被歷史虛無主義所侵蝕之後,你將無法從自己的源生文化中看到任何一絲關於人性光輝且充滿希望的部分。你會深深地厭惡這個“惡俗至極”的源生文化,而當你虛無到了極點的時候,此時一道來自大洋彼岸的,西方文明的曙光照在你身上,那一刻,你如同久旱逢甘霖一般,對着那道耀眼的光,大喊一聲:“夏娃是女媧的前身!”

那一刻,你深信自己得到了救贖,深信不疑!

怎麼樣?真實不?刺激不?

為什麼從《軍師聯盟》開始我就一直在批國內現在的古裝劇除了宮鬥就屁都沒有。一個《新三國》拿TM幾大集講曹丕曹植奪嫡之爭,而我法孝直旗控黃漢升陣斬夏侯淵的大戰幾分鐘就給我交待過去了。

然後什麼高平陵之變,非要把司馬懿殺曹爽三族給你演得悽慘得不行,慘到你立馬就想穿進電視機裏,一個神裏流-霜滅把劊子手跟司馬昭捲到渣都不剩。

總之釋放人性之惡,拉仇恨,拉流量,拉眼淚,把宮鬥搞得轟轟烈烈,但歷史上那些浩然正氣,那些真正能夠支持于敏先生在羅布泊殫精竭慮的中華之精神,跟這些流量販子之間又有何關係呢?

相由心生,搞文藝的一天到晚心理如此陰暗,我覺得這是一種病,得治。

畢竟還有一部《合川釣魚城之戰》等着新生代導演去拍了,要是被這羣搞宮斗的給拿下,那簡直就是人間悲劇。

講真,這年頭那些所謂的歷史正劇的思想覺悟,還遠比不上《一人之下》中那稀稀拉拉的王也道長對諸葛青的一頓嘴炮。

而歷史虛無主義要是再這麼蔓延,再這麼迫害諸葛丞相,那還真不如遠離這些心理病態的編劇,大家組團去看《派對浪客諸葛孔明》!

4. 一本孫子兵法引發的血案,用海子的赤子之心來結束

説好的一本孫子兵法引發的血案,但我還是從地球扯到了半人馬三星。

但講實在的,跟歷史虛無主義者們的瞎扯淡相比,我就算再多扯幾個光年,在他們面前也不過是弟弟中的弟弟。

記得剛到德國那陣子,德語課上的老師讓我們用德語講講中國的文化。我當時講的就是《孫子兵法》中最著名的那個“其疾如風,其徐如林,侵略如火,不動如山,動如雷霆,難知如陰”。

説來慚愧,最早知道這個行軍要訣的時候,竟然是從日漫《網球王子》裏真田弦一郎的大招裏看來的。

聯想到施密特先生對中國文化的態度,我不得不感慨中國文化在外國人手裏這麼受歡迎,到了我們自己手裏卻天天被歷史虛無主義所數落。就彷彿前腳在外國人手裏還如數珍寶,後腳就被自己的不肖子孫們磨刀霍霍。

這種黑色幽默實在是過於諷刺,對我稚嫩的心靈造成了億點精神傷害。

而這種傷害,直到我看到烏克蘭指揮所裏那本沾滿灰塵的《孫子兵法》才猛然得到緩解。

哎,我的心在這歷史虛無主義的薔薇荊棘中悽慘悲歌

直到那本陳舊的兵書在烏克蘭的冶金廠裏,微笑着朝我招手

那救贖的清泉,那至高之冠的榮光

在鼓浪嶼的濤聲中死去

在中歐平原的黑土地裏復活

無病呻吟,無病呻吟,反正很high就對了。

感謝這本《孫子兵法》,感謝它撫慰了我那顆被歷史虛無主義刺痛的心。

而既然提到詩歌了,這又讓我想起了海子的一首詩:《以夢為馬》

作為80年代的詩人,大時代變革之前的前奏,從那一代理想又狂熱的年輕人裏,我又能隱約窺見我們的文化在地攤文學到來刨根之前的苦苦哀鳴,是中華文明的根性在河殤的衝擊中那搖搖欲墜又欲破空重生的涅槃之姿。

我要做遠方的忠誠的兒子

和物質的短暫情人

和所有以夢為馬的詩人一樣

我不得不和烈士和小丑走在同一道路上

萬人都要將火熄滅我一人獨將此

火高高舉起

此火為大開花落英於神聖的祖國

和所有以夢為馬的詩人一樣

我藉此火得度一生的茫茫黑夜

此火為大祖國的語言和亂石投築的梁山城寨

以夢為土的敦煌——那七月也會寒冷的骨骼

如雪白的柴和堅硬的條條白雪橫放在眾神之山

和所有以夢為馬的詩人一樣

我投入此火這三者是囚禁我的燈盞吐出光輝

萬人都要從我刀口走過去建築祖國的語言

我甘願一切從頭開始

和所有以夢為馬的詩人一樣

我也願將牢底坐穿

眾神創造物中只有我最易朽帶着不

可抗拒的死亡的速度

只有糧食是我珍愛我將她緊緊抱住

抱住她在故鄉生兒育女

和所有以夢為馬的詩人一樣

我也願將自己埋葬在四周高高的山上

守望平靜的家園

面對大河我無限慚愧

我年華虛度空有一身疲倦

和所有以夢為馬的詩人一樣

歲月易逝一滴不剩水滴中有一匹

馬兒一命歸天

千年後如若我再生於祖國的河岸

千年後我再次擁有中國的稻田

和周天子的雪山天馬踢踏

和所有以夢為馬的詩人一樣

我選擇永恆的事業

我的事業就是要成為太陽的一生

他從古至今——“日”——他無比輝煌

無比光明

和所有以夢為馬的詩人一樣

最後我被黃昏的眾神抬入不朽的太陽

太陽是我的名字

太陽是我的一生

太陽的山頂埋葬詩歌的屍體——千年王國和我

騎着五千年鳳凰和名字叫"馬"的龍——我必將失敗

但詩歌本身以太陽必將勝利

注意這首詩裏我標粗的部分。作為同樣愛好寫詩的人,對於詩人字裏行間那些隱秘的小心思,我自認為還是有些許敏感的。特別是倒數第二句那個**“名字叫做馬的龍”,那分明就是中華文化的起源---負圖出洛水的龍馬。**

神龍負圖出洛水,綵鳳銜書碧雲裏

騎着五千年鳳凰和名字叫"馬"的龍

你要説海子寫這句話時沒有參考這首古詩我是真不信的。

而且,**“騎着五千年鳳凰和名字叫"馬"的龍——我必將失敗/但詩歌本身以太陽必將勝利****”---**當年看到這句話的時候,我內心不由地萌生出一股巨大的無力感與振奮感。

無力是上半句帶來的,那讓我感到河殤起始,騎着鳳凰與龍馬的詩人也無力對抗着文化衰落的頹勢;而振奮感是下半句帶來的,這也是屬於詩人的執拗,那即便是如此註定的失敗,但詩歌的力量也會載着中華文明的火焰,化為太陽,熊熊燃燒。

雖然以上只是我對此詩的個人解讀,但我相信自己對這位於我出生兩個月前猝然長逝的詩人的判斷。詩歌這種東西本來就晦澀無比,但結合那個時代的特徵以及隨之而來的擁抱新時代的大背景,我不難聽到文化之根在河殤鳴泣之前的微弱餘響。

怎麼説呢?詩歌中所湧現出的情緒,本身就是一種生命情感的湧動罷了。只不過對於有些人來説,這種情緒是與其文明之根徹底斷絕的“小確幸”、與“小矯情”;而對於另外一些人來説,這種情感中卻湧動着從龍馬負圖出洛水那一刻傳承下來的文化血脈的律動。

結語

一本《孫子兵法》引發的血案,就是歷史虛無主義者們被啪啪打臉的慘案。

歷史虛無也好,地攤文學也罷,反正最終都可以通過一句“言論多元化”糊弄過去,即便我此刻正在四維空間裏俯瞰三維空間裏你的屁股,襠下的風景也一覽無餘。但是歷史虛無主義者們始終有屬於自己的狹間辯經的黑域,打不贏就縮進去,等到別人不想理他了,然後再鑽出來繼續打。

敵退我進,敵進我退,在厚臉皮這塊,他們永遠都是唯物辯證的,這點也足夠人間真實。

不過無論怎麼躲,無論怎麼藏,無論怎麼誒嘿。在那本躺在烏克蘭冶金廠裏,樸實無華的《孫子兵法》面前,在文化復興的大勢面前,歷史虛無主義終是逃不過廣場阿魯巴的命運,就這點,還真不是演習!

戲雕!