劉鐵芳丨培育“中國人”:兒童教育的審美意藴及其實現_風聞

探索与争鸣-《探索与争鸣》杂志官方账号-2022-05-29 21:12

培育“中國人”:兒童教育的審美意藴及其實現

劉鐵芳|湖南師範大學教育科學學院教授

本文原載《中國教育學刊》2018年第5期,為閲讀方便,有刪節

感謝作者授權轉載

非經註明,文中圖片來源於網絡

教育是一種培養人的活動,教育的根本指向乃是培養人,這幾乎已成為今天的常識性結論,可問題在於究竟培養什麼樣的“人”,培養人的具體內涵究竟是什麼。世界上沒有抽象的人,只有生長與生活在一定時空背景之中的人,我們的教育不僅需要一般性地回到人,而且需要回到具體的人,同時也需要回到具體場域中的人。我們倡導有人的教育,這無疑是十分重要的,但究竟應該有什麼樣的“人”,卻並非如此簡單。我們不僅需要有“人”的教育學,也需要有“中國人”的教育學。這意味着我們需要不斷地回到中國人之為中國人的原發性境遇中,去理解個體之成為中國人的內在路徑及其可能性。

正如柏拉圖所言:“凡事開頭最重要。特別是生物。在幼小柔嫩的階段,最容易接受陶冶,你要把它塑造成什麼型式,就能塑造成什麼型式。”回到童年,回到個體成人的起點,或許可以給我們提供一種認識教育之為人的教育的更為切近的方式。**如果説一個人初始的教育在很大程度上決定着一個人的發展方向,那麼關鍵的問題就是,個體發展伊始,我們究竟要給個體提供什麼樣的教育影響,以開啓個體人生初始想象世界、打開自我生命的方式?**個體成人伊始,實際上就在很大程度上奠定了個體成人之原初型式。我們的教育究竟如何給個體成長的早期階段以滋養生命的源頭活水,由此孕育個體人生的基礎性的價值感,找到個體整體而健全地打開自我生命的基礎形式?

教科書是兒童接受早期教育的重要載體,受到全社會的關注。日前,關於人民教育出版社出版的小學數學教材中插畫人物長相醜陋、引人不適的話題,多次衝上熱搜,引發廣泛關注。

個體與世界的相遇:早期教育的審美髮生

近年來,民國老教材為不少人津津樂道。就個人自身的閲讀經驗而言,偶然接觸到民國小學國文課本,不少篇什確實讀來讓今天的我們如沐春風,輕鬆自如,温暖親切,饒有興味。這其中,是否隱含了某種切近當下中國教育的關鍵性問題?我們來看幾篇民國國文課文:“有農夫,住山下。編茅為屋,編竹為籬。日初升,荷鋤出;日將落,荷鋤歸。”這裏一方面是農夫儉樸生活的理解,更為基本的是把個體帶入“日初升,荷鋤出;日將落,荷鋤歸”這一日出而作、日落而息的自然節律以及先民依照自然節律而展開的生活情境之中。

“北風起,大雪飛,登樓遠望,一片白色,雪止日出,檐溜成冰,其形如箸。”,“雨將晴,河水清。兩漁翁,鬚眉皆白,披蓑衣,戴箬帽,同坐岸上,張網捕魚。”這裏一方面是對天氣變化的詩意描寫,另一方面就是直接地讓個體感受天氣變化中所呈現出來的自然節律,以及基於這種節律的簡樸生活。

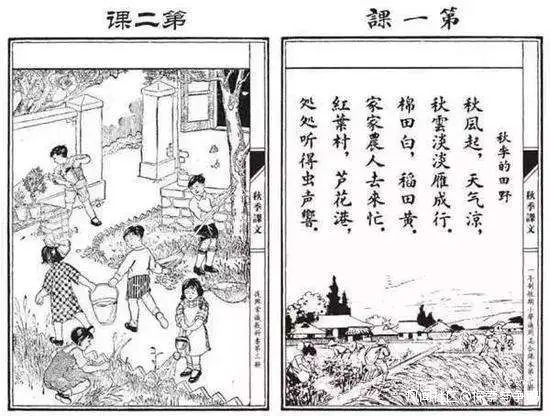

“夕陽紅,好風來,柳蔭中,燕子飛,庭中花,先後開,木筆紫,海棠紅。”“秋風起,天氣涼,秋雲淡淡雁成行。棉田白,稻田黃,家家農人去來忙。紅葉村,蘆花港,處處聽得蟲聲響。”這裏是提示季節的變化以及這種變化中周遭自然與人事的生動變化,包括身處這種變化之中的兒童生活。

“東方月出,庭前散步,明月在天,人影在地。”“天初晚,月光明。窗前遠望,月在東方。”這裏不僅是一種詩意生活的寫照,也即喚起個體的詩意生活,更基本地,是把個體帶入月夜,進入明月-天空-東方與個體自我的關聯情境之中。

民國老課本

這些民國課本的意義不僅僅是語言的優美、簡練、趣味、貼近生活,更是讓年幼的個體以身體感官直接地與世界相遇,自然而然地走向四季輪迴、日月輪轉、風霜雨雪,讓個體生動而自然地感受天地自然的節律與這種節律對人類生活的基本規定,從而潛移默化地讓年幼的感性生命置於天地之間,切近於自然節律,讓自然及其節律潛在地形塑着自我的同時,也形塑着個體生命感受世界、認識世界的初始方式。換言之,這些文本並不是作為知識來呈現,而是敞開一種情景,並通過這一情景帶出個體向着天地自然的生命存在。“在人類經歷的各條道路的起點上,都可能找出審美經驗:它開闢通向科學和行動的途徑。原因是:它處於根源部位上,處於人類與萬物混雜中感受到自己與世界的親密關係的這一點上;自然向人類顯現出真身,人類可以閲讀自然獻給他的這些偉大的圖像。在自然所説的這種語言之前,邏各斯的未來已經在這相遇中着手準備了。”正是在這種切近兒童的審美化教育情景之中,自然世界直接地與兒童感性相遇,從而讓個體周遭的自然世界向着兒童顯現出真身,直接地給予兒童,也即自然以其自身的方式直接地呈現在兒童的意識之中,這種給予反過來也讓兒童個體進入其中,進入為審美化所敞開的天地視域之中。其結果,就是潛移默化地讓個體過一種置身天地之間、為天地自然之多樣性與內在秩序所規定的生活方式。而這一點,正是詩意生活的根本性源泉。從兒童整體性的身體感官出發,個體與天地自然相遇過程中發生的審美性聯結,正是兒童教育的關鍵所在,確切地説,是中國式兒童教育的關鍵所在。個體與天地自然的具有中國古典意味的審美性相遇,直接地開啓一個人成為“中國人”的生命路徑。

遠古先民生活在大地之上,大地成為棲身之所。刀耕火種,他們與萬物相處,依賴萬物而生存,周遭萬物成為他們生存的基本依據。他們“日出而作,日落而息”,日出與日落成為個體“作”與“息”的基本規定。個體成人就在天地萬物、日月流轉所開啓的空間與時間場域之中。《周易·繫辭上傳》這樣言及八卦創制由來:“古者包犧氏之王天下也,仰則觀象於天,俯則觀法於地,觀鳥獸之文與地之宜,近取諸身,遠取諸物,於是始作八卦,以通神明之德,以類萬物之情。”古代包犧氏領導天下的時候,仰頭觀察天上的天象,低頭觀察大地的法則;觀察鳥獸之文理狀況與大地產生萬物的適宜的道理,就近取象於人的身體,遠處取象於萬事萬物,於是開始創作八卦,用來通達神明之德行,用來表達萬物的情狀。這段話實際上折射出中國先民之個體成人的基本範式:天和地乃是個體成人的基本場域,站在大地之上的仰(望)和俯(視)成為個體成人的基礎性姿態;以觀象於天來領會神明的道德,以達成自我德性的存在,以取法於地來知悉萬物的情狀,以開啓自我知性的存在;通神明之德彰顯個體生命的德性品質,以類萬物之情彰顯個體存在的審美品質。合而言之,個體成人意味着個體在融入天地之間的過程中,以審美姿態的充分喚起,來知悉萬物,進而通達高處的天理,以充分地實現個體的天命之性。我們的象形文字觀物取像,“立象而盡意”(《易·繫辭上》),音形義結合,以感性的想象建構出一個獨特的意義世界,把天地萬物以切近的方式帶入個體心靈。孔子“興於詩,立於禮,成於樂”所體現的正是詩教與禮教的合一,即以詩教為基礎,以禮教為依據,最終在樂的境界中達成美善合一的理想人格樣式。在這裏,中國人之為中國人,正是先民與天地萬物相遇的過程中逐步打開,為天地四時、天道秩序所孕育並規定的文化與生命的基本範式。

人生天地間,人之為人的基本規定性來自於天,或者説天對人的規定,也即天人合一乃是個體成人的基本規定性的源泉。**換言之,個體成人的基礎性視域乃是天地自然的內在秩序,一個人對天地人事之關聯事物的優雅體驗,潛移默化地建構着個體成人的內在基礎,獲得自我成人的基本規定性。無疑,這種規定性的獲得,就個體成長早期而言乃是至關重要的,或者説,個體成長早期的發展重心就是充分地打開個體的天地視域,“開天闢地”,讓自我融身天地之間,充分敞開個體與周遭世界的生動聯繫,由此而擴展個體意義生活的可能性。**正如民族的開端往往奠定一個民族的基本生命範式,個體最初的經歷同樣藴含着個體生命範式的奠基。這意味着個體早期的教育,其中心所在正是潛移默化地開啓個體人生的基本範式,也即奠定個體人生如何打開自我的基礎形式,這進一步提示我們早期教育的生命特性,而非知識性。少年階段正是一個人感性生命漸趨蓬勃的階段,更容易憑藉肉身感官與自然世界相遇,在這種相遇中,世界整體性地給予個體,在審美情境中帶給個體以模糊而真實的“自我在世界之中”的體驗,讓感性自我在與世界相遇的過程中潛移默化地奠定自我建構的基礎形式。

這裏實際上我們可以看出中西教育在面對自然的不同路徑。我們可以看看作為西方自然教育思想典範的盧梭,其思考中體現出來的基本教育取向:“遵循自然,跟着它給你畫出的道路前進。它在繼續不斷地鍛鍊孩子;它用各種各樣的考驗來磨礪他們的性情;它教他們從小就知道什麼是煩惱和痛苦。通過這些考驗,孩子便獲得了力量;一到他們能夠運用自己的生命時,生命的本原就更堅實了。”愛彌兒進入自然場域之中,在自然中學習,通過自然學習,以自然的方式來學習。如學習自然事物,辨識方位,樹立契約意識,重點就是要保持以身體自然去感知世界,保持健全的身體感受力與活力的同時,保持個人健全的判斷力,而非整體地體驗自然。在盧梭這裏,自然實際上是作為個體成長的工具性場域,給個體提供各種刺激、鍛鍊與考驗,讓個體擁有健康的身體與健全的感官,保持健全的判斷力,經由自然的引導獲得自己的良心,由此而步入社會,逐步成為健全的公民。換言之,作為自然人本身並非盧梭自然教育思想的真正目的,其目的還是培養置身社會場域中的公民,自然乃是個體成長後需要遠離的場域。而在中國教化語境中,自然乃是作為兒童個體打開自我的境遇,並且始終是作為個體成人的基礎性場域,也即作為個體成人的本體性而非工具性場域,並最終在天人合一的視域中臻於個體人格的完善。

涵藴身心體驗:早期審美教育的實現

早期教育重在以個人身體感官與世界相遇,早期教育的審美化在給予兒童以切身性體驗的同時,也把世界整體而直接地給予個體,由此而敞開個體與世界相契合的生命通道。在這裏,不難發現,早期教育的中心並不是認識世界,即世界在個體視域中的知識化,而是體驗世界,即個體與世界的審美性相遇,奠定個體與世界之間神秘而親近的聯繫,孕育個體與世界的內在一致性,為個體逐步深入而理智地認識世界而整體性地奠定基礎。

“審美經驗揭示了人類與世界的最深刻和最親密的關係。”站在個體發展的視角而言同樣如此,個體最初的審美經驗奠定了個體與世界之間最深刻和最親密的關係。“如果説真善美是人類永恆的追求,那麼只有‘美’不需要後天的教育和規範,所謂‘愛美之心,人皆有之’。”審美經驗乃是基於個人身體感官而直接地被給予的、非理智的經驗,審美經驗所奠定的個體與世界的聯繫也是原初性的,同時又是無隔的,因而是最深刻而最親密的關係。正是因為這種直接給予性與非反思性,個體在審美情景中所打開的審美經驗世界就構成了個體人生在世的基本生活世界。**正是在敞開個體身心整體而與自然世界相遇的審美化的教育情境中,日月星辰都不僅僅是客觀知識對象,而且是我們存在的一部分,塑造着我們的自我本身。**融身天地之間就是超越客觀知識化而以身心整體性體驗為通道,讓個體悄無聲息地融入其中,或者反過來,讓天地自然悄無聲息地融進個體生命之中,成為個體生命成長的無形而又切實的基礎性世界,逐步形成個體與世界的根本性聯繫,成為個體精神生命得以充分孕育並不斷生長的恆久性的源泉。

人活在世界之中,首先是作為一個人而存在着,其次才是作為專業人、知識人或技術人而存在。人之為人的存在構成個體在世的基礎性存在。如果説個體作為專業人、知識人或技術人的存在乃是在個體理智思維能力的提升與知識技能以及公共道德的訓練中逐步達成,那麼人之為人的存在則需要超越這個層面,而不斷地回返到個體成人的基礎性世界,開啓個體成人的基礎性境遇。人活在天地之間,構成個體基礎性存在的基礎性境遇乃是天地自然時令,也即個體生命的初始性時間與空間,打開人之初始性生命時間與空間的基本場域,乃是居住空間的自然物理空間及其季節變化。人活在他人之中,構成個體基礎性存在的直接性境遇則是人際背景,也即個體生命直接打開的人與人交往的背景,個體生命打開自身在人與人的關聯之中,打開一個人之初始性人際交往的基本場域,乃是家庭及其生活與交往。人活在文化之中,個體基礎性存在的間接性境遇則是個體周遭的文化世界,打開個體初始性文化世界的基本場域是個體心靈,是年少階段個體心靈的文化浸潤,其基本形式是年少階段開始的閲讀與個體周遭文化濡染,如文學作品及其歌謠、民俗、俚語,都是文化陶冶的重要載體。

個體與天地自然的相遇以及家庭人際關係的獲得乃是直接性的,也即直接給予的。這種相遇如何深化、關係如何擴展,則是文化性的,是個體置身文化境遇中的自我反思與自主超越。基礎性境遇的打開乃是直接給予的,間接性的文化境遇的開啓則總是具有一定的反思性。當然,兩者緊密相關:**一方面基礎性境遇的打開為個體進入文化自覺之中提供基礎,沒有前者,後者就是空乏的、概念化的、空洞的知識,無法融入個體生命之中,轉化成個體生命的鮮活德性;另一方面,個體的文化自覺也可以讓個體更好地理解自身存在的基礎性境遇,更好地融身在他人與世界之中。**這裏的關鍵在於基礎性境遇的打開,其奠基作用乃是根本性的。首先,從歷時性發生而言,個體總是先行地置於與周遭世界的交往之中,然後才可能在反思中提升、自覺這種交往。其次,從共時性發生而言,個體當下同樣需要不斷地保持自我向着周遭人與事物的充分敞開,藉以擴展個體在世的基礎性存在,由此而讓個體更多地通達事物的整體性、整全性的理解,也為知識層面的整體反思與向着生命世界的回返打開自我生命的本體性通道。

“兒童的學習乃是從整體性開始的。這意味着教育的過程乃是一個從整體到部分再到整體的過程,個體對事物的理智性探究建立在個體對事物本身的親近與好奇之上。從個體與學習事物的整體性關聯出發,啓迪個體向着事物的整體感知,以此為基礎,引導個體進入事物的理智性認知,再提升、深化個體對事物的整體性認知,由此而進一步增進個體與學習事物之間的意義聯繫,也即讓學習與成長的過程成為個體意義人生漸次豐盈的過程。”個體成長的過程,乃是以融身於世界之中為基礎,然後是理智地探究世界與認識世界,最後又重現回到對世界的整體性認識,復歸自我存在的整體性,也即從早期發展之直覺的、體驗的天人合一,到中期發展之理智的、分析的天人相分,再到後期發展之理智直覺的、整體生命自覺的、更高層面上的天人合一。個體發展在一定程度上遵循着整—分—整的發展秩序,伴隨着個體成長,年少階段從身體出發的、整體性地與世界相遇,並讓世界整體性地給予個體的方式逐步讓渡於理智地、分析地看待世界。個體生活世界的祛魅與模糊的整體性世界的分化乃是個體成長之必須,具有正當性的同時又有必然性,但正是早期審美教育的奠基性,讓個體在歷經個體理智能力上升、對世界客體化的認識漸趨強化後,依然可能回返到更高層面上認識世界的整體性與實現自我人格的完整性生成。

基於以上分析,我們可以得出個體生命和諧而充分發展的內在秩序。在個體發展早期與周遭自然世界的充分接觸中,原初性地開啓個體與世界的本然聯繫,即讓個體本源性地活在天地之間,活出自我存在的基礎性狀態。在始自家庭親子關係的愛的交往的充分擴展中開啓個體與他人的生動聯結,在人與人的愛的聯結中帶出自我現實的人性姿態。**在從個體早期開始的詩性教育情境中讓個體獲得初步的文化浸染,這種文化浸染直接地促成個體更好地活出自我與世界及他人的生動聯繫來,讓自我積極主動地融身天地人的基礎性視域之中,由此而形成個體與周遭人事的多層次、多維度、多樣性的基礎性聯繫。這種聯繫成為個體生命在世的基本規定性,由此而使個體生命的意義空間充分擴展,孕育個體真實而又充實的生命內涵,免於自我存在的虛空。**個體成長中期則是個體理智能力的充分舒展與個體對世界認知在天人相分中的逐步深化。個體成長後期,包括大學教育以及大學後教育階段,這個階段在進一步深化個體的知識學習、擴展個體的知識視野的同時,凸顯人文綜合,以完成個體的世界觀與人生觀,逐步形成穩定的意義結構,在更高的層面上回應個體成長早期與世界的審美性相遇。

意義的生髮源自理解的背景,換言之,始自個體年少階段與周遭世界的某種默契與生動聯繫,正是一個人其後意義生活得以擴展的基礎。個體就是在人與自然、人與人、人與文化的生動接觸中,打開自我成人的契機。個體成長早期置身天地自然之中的多樣性活動方式,其根本着眼點其實並不僅僅是,或者説並不是知識與興趣,而是觸發個體融身天地之間的契機。兒童當然需要更多地接觸、學習自然事物,但目的並不是簡單地學習自然知識,甚至也不是為了單純的好奇心與探究能力的培養,而是在敞開兒童身體感官、走向深度學習的過程中,去獲得一種“天地與共生,而萬物與我為一”( 《莊子·齊物論》)的整體性體驗。兒童憑藉發達的直覺,在以身體與世界審美相遇的過程中,世界直接地給予兒童,兒童不知不覺地融入其中,兒童向着世界的驚奇、發問與探究能力的生長,都是兒童個體與世界整體相遇後不期而然的生命力量的生動湧現,而非某種技術性的理智衝動。這意味着早期教育應該弱化知識,強化情境,弱化理智思維,強化身體投入,即強化基於個人身心融合的整體參與,避免個體發展早期的單一化。正是早期教育中個體身心整體地傾入其中,促成個體與世界的模糊而深度的聯結,為個體後期發展奠定多樣而開放的可能性。

早期教育的重心乃是引導兒童個體充分地與世界相遇,在整體性地經驗世界的過程中開啓個體成長的基礎性視域,激活個體整體成人的可能性,避免個體成人一開始就自我疏離於自然世界,以及由此而來個體成人的自我封閉。這意味着個體成長早期的教育究其根本而言正是一種開啓個體發展的基礎性境遇,進而開啓個體生存的基礎性意義的教育。早期教育的中心就是憑藉個體逐步激活的身體感官與周遭他人及自然世界相遇,在審美化的教育情境中潛移默化地奠定個體成長的天地人視域,以此孕育個體詩性的生命本體,為個體意義人生奠基。**無疑,年少階段的個體一旦能充分地建構自我與周遭他人與自然世界的豐富而生動的生命聯繫,由此而建構起個體朝向他人與世界的積極而開放的基礎性生命姿態,這不僅直接地建構着童年個體感性的充實與愉悦,而且意味着個體意義人生的可能性。**兒童個體憑藉其新鮮而強旺的身體感官與世界相遇,這種詩性的相遇直接地建構着個體人生髮展的初始而基本的生活世界。兒童與世界的感性聯繫,不僅寄予了一個人自我的初始型式,同時也奠定了個體建構自我的初始方式與路徑,這種方式與路徑實際上潛在地具有個體發展歷程中的方法論意義。如果説個體一生髮展的過程都是一個人與世界打交道、融入世界之中的過程,毫無疑問,年少階段的經歷更具奠基意義。

這裏值得一提的是,我們強調個體成長的基礎性境遇的打開,乃是強調今日個體成人需要不斷地回覆民族生命形態的起點,以孕育豐盈的意義根基,避免無根化生存。但這絕不意味着我們的教育就可以止步於此,或者説以敞開個體天地視域為取向的早期審美教育更多的是為個體人生奠基,個體成人同樣需要向着時代與世界開放,這恰恰是成為現實的中國人之不可或缺的重要內涵。**“中國人”不是一種固執的身份,或固着的身份認同,成為“中國人”並不是刻意與“美國人”“英國人”區別開來,毋寧説是一種人性的期待,是一種開放的人性姿態。“如何做‘中國人’的核心問題恰恰要求個人向着更高的文明-文化、向着更高的人性開放自身。”**正因為如此,如果説低齡階段的教育乃是奠基性的,那麼伴隨着個體成長,個體需要在天人相分的過程中切實地擴展自我知識視野,提升自我理智能力,並始終保持自我向着時代與世界積極開放的過程中保持蓬勃而生動的生命活力和力量。正是年少階段個體與自然世界的審美相遇所奠定的個體開放性心靈結構,使其在成長過程中更容易包容、接納不同質的事物,更容易保持自我人性向着時代與世界的多層次而又多形式的開放性。“中國人”並非一成不變的傳統形象,而是活在天地之間,生動地聯結過去、接納當下,而又朝向未來的生命特性。所謂“天行健,君子以自強不息”“地勢坤,君子以厚德載物”,當天地視域逐漸地成為個體生命的隱在背景,天與地潛移默化地給出個體生命的自我規定性,由此而讓個體保持自強不息的同時,又厚德而載物,以充分的開放性吸納一切優秀文明,讓“中國人”成為一種既上承傳統、下啓未來、活潑健康、開放創造的生命範式。循此而成長起來的中國人,當然需要積極走向世界,包容、接納不同的生活方式,但我們總是可以憑藉從年少階段就開始孕育的文化-生命意義上的“中國人”的生命形象自信、從容地走向世界。

培育“中國人”:早期教育的審美旨趣

《中庸》開篇有云:“天命之謂性,率性之謂道,修道之謂教。”人的本質乃是天賦的,那個本質在天就稱為“道”,賦予人之後在人身上就稱為“性”,“性”即是身中的“道”,率性即在自身之中實現道的規定。通過自身來修道,依循着天命之性,併成全天命之性,這就是教的藴含。這意味着個體成人的根本規定性來自於天,個體後天之“學”就是如何努力達成這種“天”命之“性”的成全,所謂“學達性天”,下學而上達,上達於天。常言做人要“頂天立地”,就是強調個體如何秉持天地之正氣,活出天地之正氣,讓自我人生走在正道——以道為正的道路——之上。正如《禮記》所言:“上必明正道以道民,民道之而有功。”( 《禮記·燕義》)個體成人的基礎正是以正道來引導自我,明天地之正道,行天地之正道。正因為如此,我們可以這樣來理解《大學》開篇所謂“大學之道,在明明德,在新民,在止於至善”:個體學問的增長與個體教化之實現乃在於不斷地去明瞭天地之間高明的道德,在成就自我的同時努力帶動他人日新其德,教學相長,相互激勵,以臻於至善之境。天地境遇的打開乃是把個體帶入天地之間,以天地之間無所不在的天道秩序浸潤個體,激勵個體,向着個體敞開的天地境域就成為一種生長性的力量,活生生地敞開併成全個體的天命之性。所謂“中國人”正是活在天地之間、取法天地萬物、融入時代與世界、積極有為、自強不息、厚德載物的生命形象。我們強調早期教育的審美化,其根本旨趣就是要在早期審美化教育情景中,以天地視域的充分敞開,讓個體在天地人的整體視域中獲得自我作為中國人的初始體驗,由此而讓個體在其後的成長過程中一點點自覺到這種體驗,擴展、深化、提升這種體驗,進而逐步自覺而整體地活出自我作為健全中國人的生命形象。

《中庸》有云:“道也者不可須臾離也,可離非道也!”對須臾不離的道的覺悟生髮為個體內心之仁德。孔子有言:“君子無終食之間違仁,造次必於是,顛沛必於是。”( 《論語·里仁》)正是對須臾不離的道的覺悟成就個體仁心,讓個體成為為道所規定的仁化之人,成為有德的“中國人”。個體成德的基本路徑正是以《詩經》之興將自我融入天地視域之中,讓個體在其中領悟天道秩序的同時,接受禮之教化。所謂“不學詩,無以言”“不學禮,無以立”。( 《論語·泰伯》)個體成長早期的詩教為禮教奠定基礎。如果説詩之教更多地乃是“可以興,可以觀,可以羣,可以怨。邇之事父,遠之事君,多識於鳥獸草木之名”( 《論語·陽貨》),即充分地敞開個體生命的基礎形態,而禮之教化意味着讓個體更合理地進入公共生活之中,過一種德性的現實生活。如果説蘇格拉底、柏拉圖所奠定的西方古典教育的基本路徑與方式乃是理智型的啓發,那麼孔子所奠定的中國古典教育的基本路徑與方式則是情境型的興發。以蘇格拉底對話為基本範式的理智型啓發,其實質乃是在促成個體對日常意見的反思的過程中引導個體朝向普遍性事物,這一過程凸顯的是説理,即邏輯的力量,讓個體在不斷自我否定之中走向自我靈魂的超越。以孔子為代表的基於情境的興發教學理念,乃是在激活個體身心與世界直接相遇的過程中,讓個體進入情境,去領悟個體與世界直接相遇中直接給予個體內心的天道與人道秩序,進而在恰切的點撥中讓其顯現在個體的自主意識之中,成為個體的覺悟。興發之所以成為中國古典教育的基本形式,正是在於以物起興,由此而形成人與物的積極關聯情境,擴而成為人與天的積極關聯情境,由此直接地喚起個體身心自然而自由地活在天人視域之中,進而讓個體切實地領悟天人視域中的個體成人之理,並真實地活出這種理,活出為天人關係結構所潛移默化地規定的個體生命之合理價值與秩序。這種規定性也最終成為個體人格發展的最高目的,如《周易》所言:“與天地合其德,與日月合其明,與四時合其序,與鬼神合其吉凶。先天而天弗違,後天而奉天時。”(《周易·乾·文言》)由此而活出天道秩序對個體生命的內在規定性,活出寄身天地之間——既能“頂天”又能“立地”,上承天道,下接地氣,以道成人——堂堂正正的中國人的浩然氣象。