糧倉或是糧荒: 走出兩百年來的國際糧食體系_風聞

德不孤-新闻搬运工2022-05-30 22:14

文|許淮

來源|《讀書》

▲ 世界對仍滯留在烏克蘭港口的約 2500 萬噸糧食的延誤感到擔憂。圖源:半島電視台

隨着東歐局勢的進展,以及俄烏戰事的展開,世界的目光重新回到了亞歐大陸的這一端。這一場戰爭無疑牽連甚大,在談及俄烏情況對世界的影響時,除開軍事、制裁、難民以及油氣資源,還有不少分析者也指出了俄烏兩國都是非常重要的糧食出口國,所以目前的戰爭也會對世界範圍的糧食問題產生明顯的影響。事實上,眼下(二〇二二年三月)國際市場上的小麥價格暴漲,從絕對價格上説,已經趕上二十一世紀初全球糧食市場危機的水平了。

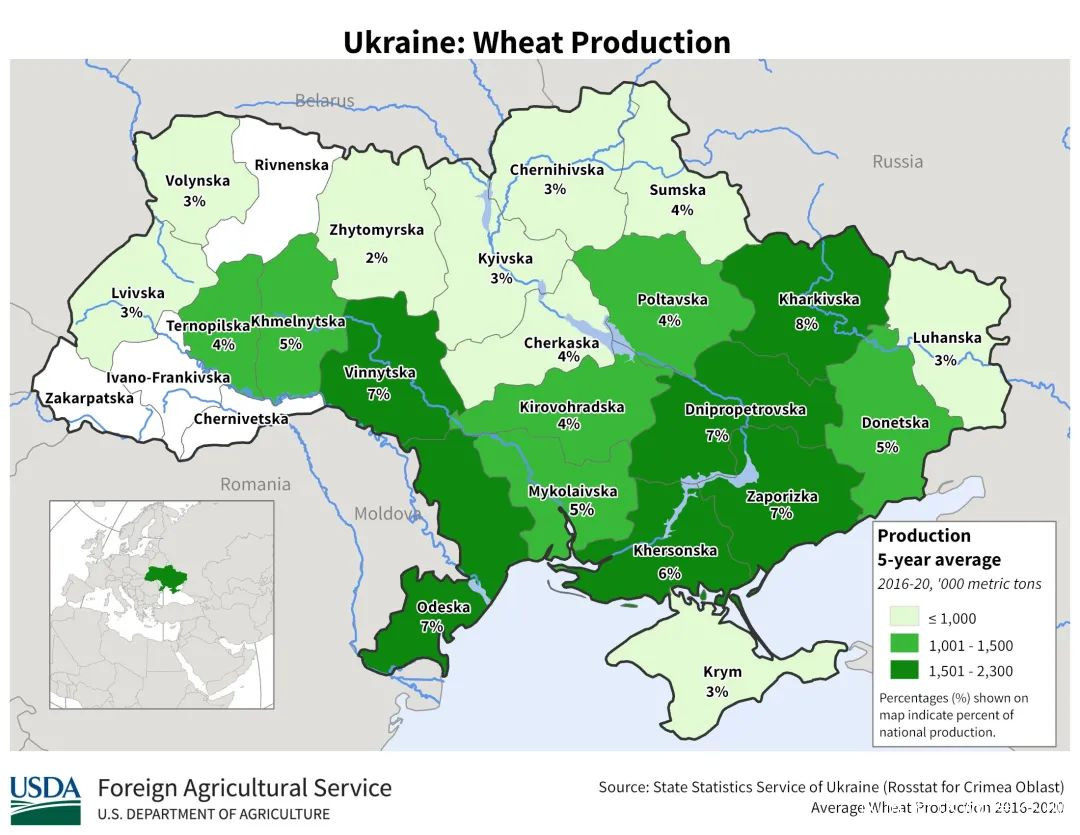

**▲**2016-2020年烏克蘭的小麥年均產量。圖源:farmpolicynews.illinois.edu

從表面看,當下的糧食危機只是因為某種非常態的地緣政治因素使得市場受到影響,而一切平穩之後,俄烏等地的“糧倉”也許會讓糧食問題回到正常水平。然而這種思路無視了圍繞國際糧食貿易的一些長期的結構性問題。少有人提到的是,**俄羅斯以及烏克蘭的所謂“歐洲糧倉”甚至“世界糧倉”的特殊地位,並不是自然資源決定的結果,更不是自古以來的傳統,而是相當晚近形成的世界糧食體系的一部分。**而且在這種格局當中,俄烏兩國的境況也發生過巨大的變化,一度從糧倉變為糧荒,而又在過去幾十年恢復了糧倉的地位。這種歷史變化是怎麼發生的?我們首先需要明白當今世界的糧食體系是怎麼出現的,而這種體系如今的危機又意味着什麼。

所謂糧食體系,無非是指世界範圍內糧食於何處並如何在世界經濟當中進行貿易和消費的。在所謂前現代社會,本地的糧食生產與消費是高度統一的。一方面,有着大量的農業人口進行自給自足的生產,另一方面,貿易——尤其是長距離貿易——還沒有發展起來,交易也總以奢侈品為主。可以説,在人類歷史中的大部分時候,並沒有所謂的國際糧食貿易。

**這一切是到了近代資本主義產生之後開始發生變化的。**我們熟知資本主義發展的條件包括自由可供僱傭的勞力,以及前期積累的資本。這樣的簡單化描述無疑默認了市場會自動提供低廉而充足的糧食,以供城市工人消費。但是這個條件並不會從天上掉下來,對於新興的資本主義工業來説,本國的農業並不總是能夠解決本國的發展需要。城市化、工業化的發展,以及農村生產關係的變化,都使得農業人口不斷減少,而居住於城市的非糧食生產者增加。這無疑產生了前所未有的巨大糧食需求。同時,資本主義的分工等級不僅在國內,同時也在國際展開,出現了“世界經濟”。**歐洲西部尤其是英國逐漸發展起來資本主義工業,而其附屬地如愛爾蘭以及歐洲東部則首先淪為地位更不利的生活資料供應地,也就是所謂的“糧倉”。**這一點在所謂前現代,也就是資本主義佔據統治地位之前已經顯出端倪,但是真正作為一個顯著的國際市場現象,是從十九世紀才開始的。

▲ 圖****源:1878年英國諷刺漫畫,圖中文字為“農業——真正的‘不受保護的女性’”(來源:prints-online.com)

英國作為最早的資本主義大國,就遇到過長期的糧食問題。在整個工業革命時期,英國的農業生產陷入停滯,這無疑制約了資本主義的發展。在一七〇〇年到一八五〇年這關鍵的一百多年裏,英國的穀物產量每年只增長區區0.27%。這自然遠遠不夠供應英國工業革命的需求。英國在十七、十八世紀的大部分時候都還能略有糧食出口,而到了一八〇〇年之後,就轉為一個穩定的糧食進口國。

如果説在十九世紀前半期,英國舊勢力仍然還能以《穀物法》極大地限制英國的糧食進口以及整個世界糧食貿易的發展,那麼**到了一八四六年廢除《穀物法》之後,英國資產階級從整個世界購買便宜糧食,從此,現代的糧食體系就迅速成型了。**在十九世紀六十年代,英國近半的小麥進口都來自德國和沙俄(包括烏克蘭),美洲(主要是美國)貢獻了另外三成。在接下來的半個世紀裏,新世界的重要性越來越高,而德國隨着工業化的開展逐漸退出了糧食出口市場。到“一戰”前的十幾年,歐洲大陸唯一的主要糧食出口國就是沙俄,提供了英國大約15%的小麥進口,而美洲則提供了將近六成。

**從《穀物法》廢除到“一戰”爆發這大半個世紀裏所形成的國際糧食體系,是以主要工業國英國為進口中心而維持下來的。而這一體系的核心就在於有少數的工業國,依靠殖民地或者不發達地區的糧食出口維持本國的工業積累。**這個局面在“一戰”就被打破了。貿易的中斷,以及俄國接下來發生的革命運動以及內戰,都造成了工業革命以來第一次明確的世界糧食危機以及英國中心糧食體系的破滅。

**這個時期開始接替沙俄糧倉地位的國家是美國。**為了讓歐洲免於革命,不僅在“一戰”期間,而且在“一戰”過後的重建時期,美國有意識地大量向歐洲輸出糧食。當時的美國設立了專門的食品管理部門,其領導是後來的總統胡佛。胡佛宣稱,美國的糧食出口就是要同時與饑荒和無政府(革命)進行戰鬥。美國能夠扮演這樣的角色,有其優越的資源基礎,但最關鍵的還是其政府主動的干預政策。比如美國政府在這個時期節省糧食,動員民眾參與各種節食運動,比如週一不吃肉、週三不吃麥,等等。與此同時,美國政府在世界上首次運用大量補貼來管理農業生產。很快,美國就積累了大量的糧食剩餘,出現了賣不動的狀況,胡佛甚至開始把糧食賣給蘇俄。

**▲**食物會贏得戰爭。圖源:美國國會圖書網站

可以説,**在這個時期的美國已經建立了一種新的國際糧食體系的雛形,那就是以少數國家對農業進行補貼干預為基礎,以部分國家和地區大量生產糧食剩餘為中心,而體系中其他地方則吸收這樣的糧食剩餘。**在“二戰”後的相對穩定繁榮時期,這種美國中心的國際糧食體系開始正式建立起來。不過與“一戰”後不同的是,“一戰”後的美國體系裏面購買美國糧食的是歐洲國家,而“二戰”後,美國藉助馬歇爾計劃和歐洲重建計劃讓(非社會主義)歐洲逐漸複製了美國的補貼干預模式,從而使歐洲成為國際糧食體系裏面的出口方。

**如果不是歐洲,那麼誰去買美國(以及歐洲)的剩餘糧食呢?出於內外兩方面因素,世界糧食的進口方逐漸變成了大量的曾經自給自足的第三世界國家。**從國際因素來説,美國以及少數其他國家通過糧食補貼有了糧食剩餘需要賣掉;從國內因素來説,第三世界國家實現獨立之後,都有着迫切的工業化的要求。然而,正如之前所論述的,工業化、城市化必然會增加糧食需求,這種需求增長往往要超過本國糧食產量的增長。在少數國家,比如中國,這種增長的糧食需求是靠嚴格的計劃體制和城鄉統籌來得到滿足的,也就是把飯碗放在自己手裏,但是一個必然的後果就是所謂“勒緊褲腰帶搞建設”,會有一段艱苦奮鬥的時期。在大部分第三世界國家,沒有徹底的土地革命和農村集體建設,沒有領導革命勝利的共產黨組織,想要“抄中國作業”非常困難。這些地方採取的辦法往往就是用國際市場來解決問題,也就是大量進口看似價格低廉的美國糧食。

這當然是一種看起來成本很低的工業化方案,躲過了農村生產關係的革命。這種國際糧食體系從二十世紀五十年代到七十年代早期實現了比較穩定的國際糧食價格。**但是廉價的國際糧食對於第三世界的糧食生產來説也往往有毀滅性的影響,不利於培育自己的糧食生產,逐漸受制於國際糧食市場(以及美國)。**這種不平衡也預示着體系的危機,因為少數國家的糧食出口並不總是能夠滿足整個世界的糧食需求,國際市場始終處於某種緊平衡之中。比如,在二十世紀六七十年代,東亞地區的淨穀物進口翻了一番,而非洲的淨穀物進口則增加了兩倍,在這期間,美洲國家的淨出口只增加了85%。

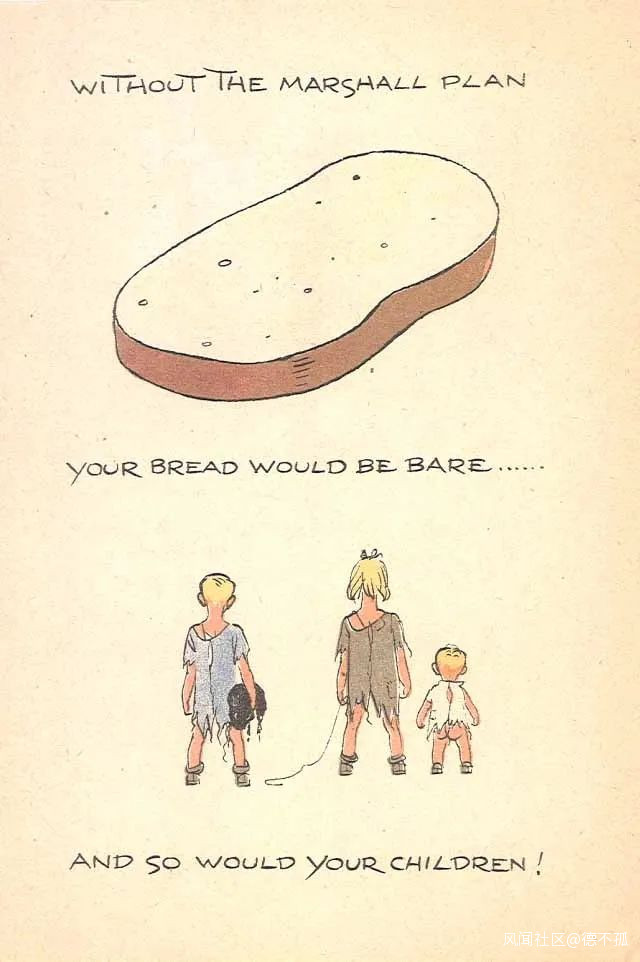

▲ 馬歇爾計劃和“你”,歐洲宣傳畫,作者為Jo Spier。圖源:美國國會圖書網站

就在這種長期危機趨勢還在發育的時候,一個“外來”因素在七十年代開始進入國際糧食體系,並帶來了一次大的衝擊。這個因素就是擁有曾經是“糧倉”的沙俄領土的蘇聯。蘇聯在這之前基本獨立在資本主義世界之外,但是就糧食來説,蘇聯基本上長期是一個出口方。比如在六十年代,蘇聯的淨穀物出口跟整個非洲的進口差不多。然而這種局面在蘇聯開始着力提高居民的飲食消費水平之後迅速改變了。在社會主義福利社會的建設中,蘇聯人民開始靠攏西方式的肉蛋奶消費。在蘇聯解體之前,蘇聯人均的熱量攝入已經達到了美國的水平,而肉類的消費量超過了英國。這便要求國家把更多的糧食作為飼料,蘇聯在七十年代開始變為一個主要的糧食進口國,並迅速超過了非洲和東亞的進口量。曾經的糧倉似乎已經反轉成了糧荒,這種發展路徑對於現有的美國中心的糧食體系是一個新增的挑戰,這個突發的衝擊也在七十年代早期引發了二十世紀第二次,也是“二戰”後的第一次主要國際糧食市場危機。

美國中心的國際糧食體系在之後的二十年裏隨之做了調整。一方面,美國大幅度增加了食品出口,而且長期以來需要進口糧食的西歐也成功地學習美國,轉型成為糧食出口地區,這種市場供給相當程度上緩和了蘇聯進入國際糧食體系所帶來的衝擊。另一方面,蘇聯在九十年代初經歷劇變,蘇聯領導層採用的“休克療法”對社會和經濟都帶來了巨大的、不可逆轉的打擊。在隨之而來的長期蕭條之中,俄羅斯人民(以及大部分原蘇聯人民)的生活水平一落千丈,這也直接影響到這些地區的食品消費。以俄羅斯為例,蘇聯劇變之後,俄羅斯的穀物產量在很長時間裏並沒有增加多少,單純是由於國內消費減少,俄羅斯得以在本世紀初期開始成為一個穀物出口國。

**這兩方面條件促成了八十年代到二十一世紀第一個十年末期又一個相對穩定的國際糧食市場時期。但是其危機趨勢也在慢慢積累,一個重要的表現就是,出於種種原因,美國越來越不能獨力支撐起國際糧食體系了。**比如説,在七十年代危機時期,美國一國的穀物出口就佔了世界穀物市場的一半,在二十一世紀初,美國依然佔有三成,但是這個比例仍然在縮小中。到了二十一世紀第一個十年末期,國際糧食市場再次出現明顯的不穩定狀態,美國的穀物出口只佔世界的不到五分之一。一旦沒有一箇中心力量來維持,這個持續半個多世紀的現有國際糧食體系可以説已處在緩慢瓦解當中。這一點倒是與美國霸權為基礎的各種國際秩序類似。

▲****《村莊的孩子》展現了當時俄國農村的生活,弗拉基米爾·馬科夫斯基繪於1880年。圖源:histclo.com

從根本上説,美國中心的國際糧食體系是難以持續的。少數發達國家擁有糧食剩餘,其他大部分國家由於廉價國際糧食而喪失了自己的飯碗,主要靠購買少數國家的糧食剩餘而得以維持工業和城市。這種基於高度不平衡之上的市場平衡是頗為脆弱的,哪怕不談刻意卡脖子的因素,第三世界逐步增長的糧食需求本來就很難依靠少數地方的糧食供給來穩定滿足。更不用説,二十一世紀的北美和西歐都一度出現了減少糧食供應的趨勢。一個重要的原因就是大批的農業用地被用於生產生物燃料。這也是本世紀第一個十年末期糧食市場危機的成因之一。

**過去幾十年的情況就是,老體系依然運行,而二十世紀七十年代的危機暴露出來的問題一直沒有得到根本解決。**在剛過去的二十一世紀一十年代,出現了一個重要的新情況,那就是前蘇聯地區的再度崛起,在其中俄羅斯和烏克蘭扮演了重要角色。在二十一世紀初的糧食危機之後,俄烏兩國在數年之內就將小麥出口翻了一番。這種出口的增長建立在國內產量的實足增長,而國內消費仍然不高的基礎上。就在這短短數十年間,俄羅斯的小麥出口量已經趕上和超過了美國,在某種程度上又恢復了沙俄時期的“糧倉”之名。

**從這樣的趨勢看,世界上會形成一個新的俄羅斯中心(或者俄烏中心)的糧食體系嗎?哪怕拋開現在凸顯的地緣政治不穩定性造成的危機,可能性也並不大。**正如前面所提到的,俄羅斯的糧食出口建立在本國消費低的基礎上,哪怕是到了近年,俄羅斯的本國穀物消費依然沒有恢復到二十世紀九十年代初的水平。也就是説,一旦俄羅斯的生活水平得到提高,哪怕是部分地恢復蘇聯後期的消費標準,俄羅斯的糧食出口很可能會大幅度縮小。到那時,又有誰能來補救呢?而且,現有的石油農業本身是不可持續的,其生產過程需要耗費大量的化石能源,且對環境有顯著的破壞。從生態的角度來説,希望在少部分地區通過大量投入化石能源來規模集約生產以支撐整個國際糧食體系,也是不可行的。

**▲**勞動中的剛果農民。圖源:devex.com

**那麼,世界能否跳出糧倉與糧荒的週期變化,真正解決糧食問題呢?首先,技術的作用是有限的。**糧食的生產無疑受到科學技術的巨大影響,然而糧食問題卻遠遠超出了技術層面。過去的歷史告訴我們,技術本身不會解決糧食問題,不管是二十世紀的綠色革命,還是後來出現的各種新的生物技術,都是如此。我們並沒有生活在馬爾薩斯的預言裏。實際上,全球的糧食生產完全可以滿足人類總體的需要,但是具體的國際生產和分配製度,使得這一點難以實現。

**因此,我們需要從根本上反思近兩百年來的國際糧食體系本身。大規模國際糧食貿易的出現,在歷史上首先是資本主義發展不平衡的結果,而且糧食體系的出現和維持,又會強化這種不平衡。**英國作為第一個資本主義工業國,迫切需要從其他社會里獲得穩定的糧食供應,而由此出現的第一個國際糧食體系有效地支撐了英國以及其他部分國家十九世紀後半期的穩定資本積累。而到了美國主導的第二個國際糧食體系,低廉供應的美國糧食在“二戰”後相當時期內促進了第三世界很多國家的資本積累,卻又使得這些地方難以自己解決糧食問題,從而逐漸孕育新的危機。可以説,糧食體系是全球資本積累的重要制度,而糧食問題,則正是內生於全球資本主義發展的一個長期危機趨勢。

**這並不是説唯一的解決辦法是取消糧食貿易,而是在於培育各個地區,尤其是第三世界自己掌握飯碗的能力,越是能夠保護自己的農業和農民,就越是能夠把飯碗放在自己手裏,從而能夠不被國際糧食體系所左右。**這最起碼要求,在這些地方,國家不能以短期的經濟眼光來看待糧食生產、農業和農民,而是要將其作為整體發展的戰略,把食物主權拿在手裏。事實上,中國就是一個好的典型,雖然也參與國際糧食貿易,但從總體上説,在漫長的工業化、城市化的過程中,成功地做到了獨立於國際糧食體系之外。這是與新中國徹底的農村革命以及領導層長期對糧食安全的重視分不開的。如果中國在未來逐漸進入國際糧食體系,那麼中國的飯碗恐怕就如大批第三世界國家一樣不穩當了。

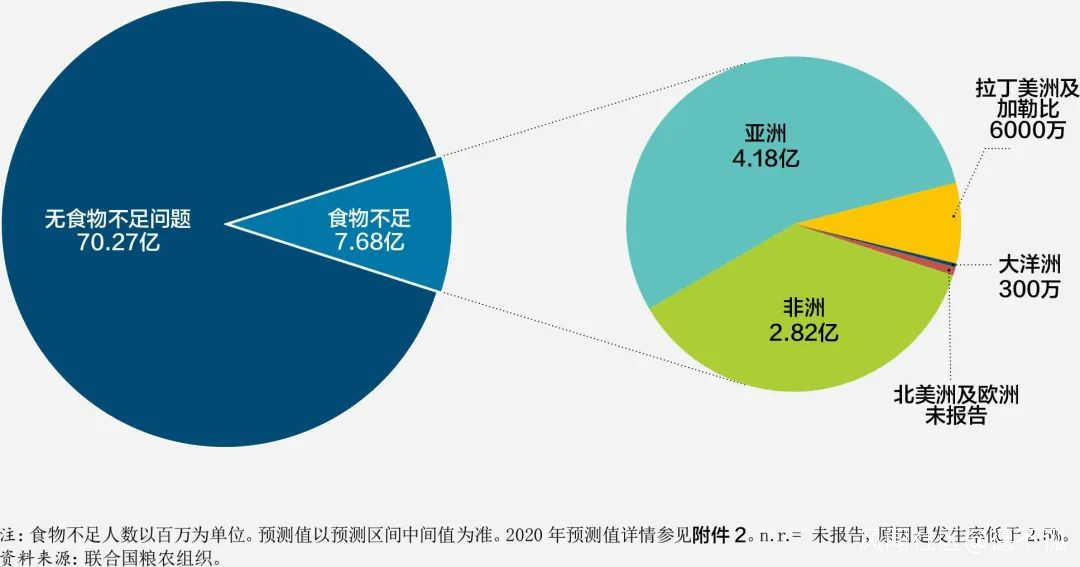

**▲**2020年世界飢餓人口一大半在亞洲和非洲。圖源:聯合國糧農組織

民以食為天,天下同理,聯合國的可持續發展目標第二條就是到二〇三〇年的時候消除飢餓,然而現在看起來希望渺茫。擺在世界——尤其是很多缺糧的不發達國家——面前的任務是迫切的。可以預想,**隨着美國霸權的衰退愈加明顯,未來以美國為中心的各項世界秩序都不可避免地會迎來前所未有的衝擊,其中也包括國際糧食體系。**在過去糧食體系運作相對良好的時代,世界上也沒能消除飢餓和營養不良,比如就在新冠疫情暴發前的二〇一九年,世界上仍然有將近七億人困於飢餓中。在世界局勢更加不穩,全球氣候變化加劇,糧食體系運作越來越不好的時候,更多的飢餓,乃至饑荒,恐怕都會出現。能否在未來幾十年走出一條新的道路,真正地讓全人類免於飢餓,這是我們所有人共同面臨的深刻挑戰。