他突然去世,一代人的青春,沒了……_風聞

最人物-最人物官方账号-记录最真实的人物,品味最温暖的人间2022-06-07 14:01

作者| 北方女王

來源| 最人物

5月23日,黃昏,90年代校園民謠代表人物沈慶在北京因車禍去世,年僅52歲。

沈慶也許不會想到,只是一次尋常的外出,就會成為訣別,曾經高歌青春的一代人,最終以這種方式跟青春説再見。

他或許早就參透命運的無常,才會在《歲月》中寫下:“總有些事,是聰明如你也不能預言。”

他創作的音樂劇《蘇東坡》因疫情推遲上演,成了遺作,他沒能等到自己的心血面世。

沈慶是那個沒能趕上時代末班車的男人,與同時代的老狼、高曉松相比,他顯得有些落寞。

他質樸如斯,聲音像是一把沒有任何修飾的木琴,他是那個當年宿舍裏睡在上鋪的兄弟,也是不可替代的校園民謠建構者。

只有凝視那些具體姓名背後的遭際,才能窺見沈慶們曾經走過的本相。

高曉松回憶往事,沈慶戴着眼鏡,斯文温和,是當時北京高校民謠圈的“話事人”,老狼、鬱冬、逯學軍……都是因為他相互結識。

之後的青年們各自浮沉,偶爾見面,大約十年前,高曉松在某場民謠演出中遇見了沈慶,那是最後一次大家一起抱着吉他怒唱。

沈慶登台時,高曉松特意跑到側幕邊,“我看見他仰着已經有了白髮的頭,誠摯地唱《青春》,一如年少時,當晚大家喝到盡興,詠而歸”。

1997年,沈慶交了個女朋友,特別能掉頭髮,姑娘總是抱怨頭髮越來越少,他索性寫了一首歌,名叫《對鏡梳妝》。

這是沈慶創作的最滿意的一首作品,他覺得寫的是自己的故事,也是中國人的故事。

當年,他還在蒼蠅館子和朋友吃飯喝酒,突然站起來説自己必須要回家,有了靈感,到家後他用了二十多分鐘,寫下了這首歌。

“我愛看你梳妝

當生命已不重要

數數你梳落幾根黑髮

當我們都已年老

不再為愛憂傷

我還想看你對鏡梳妝

在1994年中秋節你要去遠方

請你在鏡前停留

讓我不再害怕”

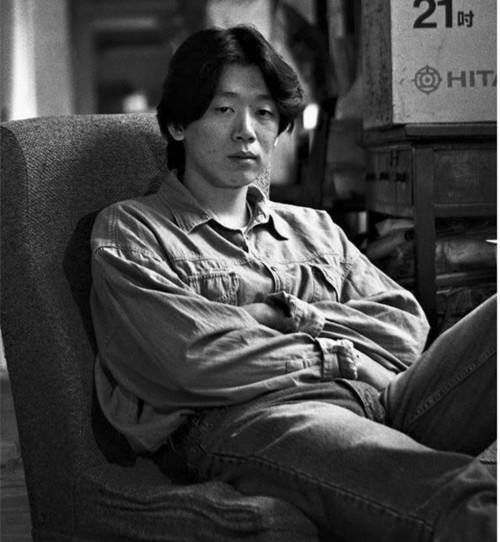

年輕時的沈慶

讀中學時,沈慶就開始讀各種文學作品,沉迷於金庸的武俠世界與羅大佑具有文學批判性的音樂中。

羅大佑那張《之乎者也》引發了一場巨大的轟動,他寫下一句話:“這裏沒有不痛不癢的歌。”

這首歌,對沈慶有着重要的意義。

沈慶15歲那年,在四川樂山工商銀行上班的母親,到北京領取了全國五一勞動勳章。

當母親從北京回到樂山時,帶回來的獎品影響了之後沈慶的人生——紅燈牌的雙卡錄音機。

他從這個雙卡的紅燈牌收錄機裏,聽到了中央人民廣播電台放的一首叫《無心快語》的歌曲,這首歌讓他漸漸走上一個超級歌迷的道路。

那是1985年,沈慶還擁有了人生的第一把吉他。

受羅大佑的深刻影響,沈慶在17歲那年,就開始嘗試詞曲創作。

1989年,19歲的沈慶創作了人生第一首填詞作品《寂寞是因為思念誰》,由同校師兄逯學軍作曲,最終由景岡山演唱。

“你知不知道思念一個人的滋味,就像喝了一杯冰冷的水

然後用很長很長的時間,一顆一顆流成熱淚”

同年,25歲的海子卧軌自殺。這個熱烈而悲涼的天才詩人,最終選擇在冰冷的鐵軌上告終生命。

他最後的遺言非常簡短:

我是中國政法大學哲學教研室教師,我叫查海生,我的死與任何人無關。

詩人 海子

海子自殺後,一批文學青年經歷了詩歌集體大逃亡,他們就此將自己的肉身與靈魂,裹藏於搖滾樂、校園民謠中。

1993年,時任大地唱片製作部主任的黃小茂與好友喝完酒後,回到辦公室聽歌手們的小樣,正值30歲的他,瞬間就被沈慶的《青春》深深打動,他説:

“這首歌的歌詞有些地方確實有點幼稚,但正是這樣的東西觸動了我的內心,讓我認真思考青春到底是什麼。”

這首《青春》唱進了很多人的心中,“青春的花開花謝讓我疲憊卻不後悔”。

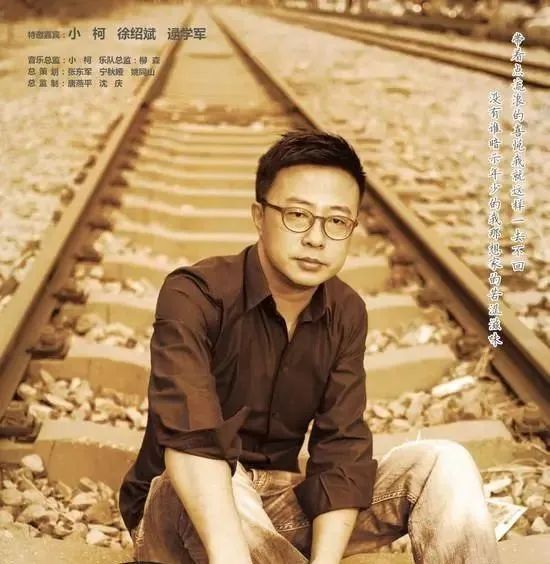

專輯封面上的沈慶面龐清瘦且驕傲。

1997年,27歲的沈慶

第一張專輯《這麼多年以來》封面

大多數人聽的《青春》是吉他伴奏的那版,對於創作者本人沈慶來説,他更喜歡小柯編曲的版本。

那是1996年的冬天,錄音棚沒有暖氣,外面下了很大的雪。

彼時的沈慶已經加入了香港音樂人劉卓輝創辦的大地唱片,他裹緊了自己的棉衣,縮着站在錄音棚,連續幾個小時反覆唱着《青春》,那種寒冷而引發的孤獨,讓他難以忍受。

他幾乎是在一種接近憤怒的狀態裏,去唱的這首歌。

大雪過後終將迎來春天,但青春卻將會一去不復返。

年輕時的沈慶

面對青春的逝去感到無力的,遠遠不止沈慶。

在堆積如山的小樣中,黃小茂也發現了《同桌的你》這首原創校園歌曲,發現了老狼。

黃小茂説:“老狼的聲音吸引了我,他的音色温暖,打動人心,比很多職業歌手更有魅力。”

彼時的老狼,大學畢業剛剛兩年。

大學期間,成長於音樂世家的老狼和高曉松、蔣濤組成了青銅器重金屬樂隊。他們在北京各種地下搖滾音樂會,與崔健、唐朝樂隊、黑豹樂隊同台演出。

年輕時的老狼與高曉松

在清華大學讀大二那年,高曉松對家人説自己以後要專心做音樂,家人全部反對。

沈慶的青春寂靜,老狼的青春孤獨,高曉松的青春驕傲且叛逆。

他才不管,1990年,高曉松索性從無數人夢寐以求的清華退學,徹底走上流浪歌手的道路。

他和老狼去了海南,在那裏,他們的校園民謠根本無人問津,唱了好幾天也沒掙到錢。

最後剩下的錢只夠一個人買票回北京。高曉松毫不猶豫地把這張票讓給了老狼,自己則輾轉到廈門,在廈門大學待了半年。

年輕時的高曉松

在那裏,他結識了一羣玩音樂的朋友,每天聚在一起唱歌寫詩,詩意自在。

1993年10月8日,37歲的詩人顧城自殺。

高曉松看到報紙上寫了四個大字:詩人死了。

為了懷念自己的精神支柱,他寫了三首歌,《白衣飄飄的年代》、《月亮》和《回聲》。

“顧城是我最熱愛的詩人,我覺得一個時代都結束了,我那一天就寫了三首歌,組曲都是寫給顧城的。”

顧城的母親給高曉松打來電話,表示感謝:“謝謝你啊,曉松,謝謝你讓我知道這個時代還有人記得顧城。”

詩人 顧城

那幾年,他寫出了不少經典曲目,沈慶覺得高曉松這人雖然有些自傲,但是真的有才華。

不過在高曉松心裏,鬱冬才是天才,人如其名,他生在嘴唇乾裂的冬天,天性憂鬱。

有次大家坐在草坪上即興創作,主題為“陽傘”,就在其他人苦思冥想時,鬱冬拿起吉他唱道:

“小時候看電影,一到接吻的鏡頭,就會有一把陽傘擋住,我一直想知道陽傘背後發生了什麼,後來長大了才知道,陽傘的背後,有憂傷也有甜蜜。”

90年代綜藝 鬱冬演唱《時光流轉》

當時,在場的人無一不為鬱冬鼓掌叫好。

他的身上,始終籠罩着一層瘋魔的詩意。

有天晚飯結束,鬱冬和沈慶去找高曉松玩,彼時的高曉松剛和女朋友分手,他不吃不喝,邊哭邊唱,那就是後來的《青春無悔》。

“開始的開始,是我們唱歌;最後的最後,是我們在走。”

1995年冬天,老狼和高曉松、葉蓓幾個人擠在一間幾平米的小房子裏,作出了《青春無悔》、《回聲》、《白衣飄飄的年代》等幾首歌的編曲雛形。

由左到右:葉蓓、老狼、高曉松

錄《青春無悔》那晚,老狼黑着燈光着腳站在錄音棚,哭了。

高曉松問他怎麼哭了,老狼説想起當年自己和女朋友在北京八中樹上刻下的字,一種叫做歲月的東西涌上心頭,他懷念自己的青春。

高曉松曾如此形容那段日子:“無法描繪出那個時代的確切模樣,只記得那些書包裏的詩集,四周充滿才思和風情,驃悍和温暖。”

左為高曉松,右為老狼

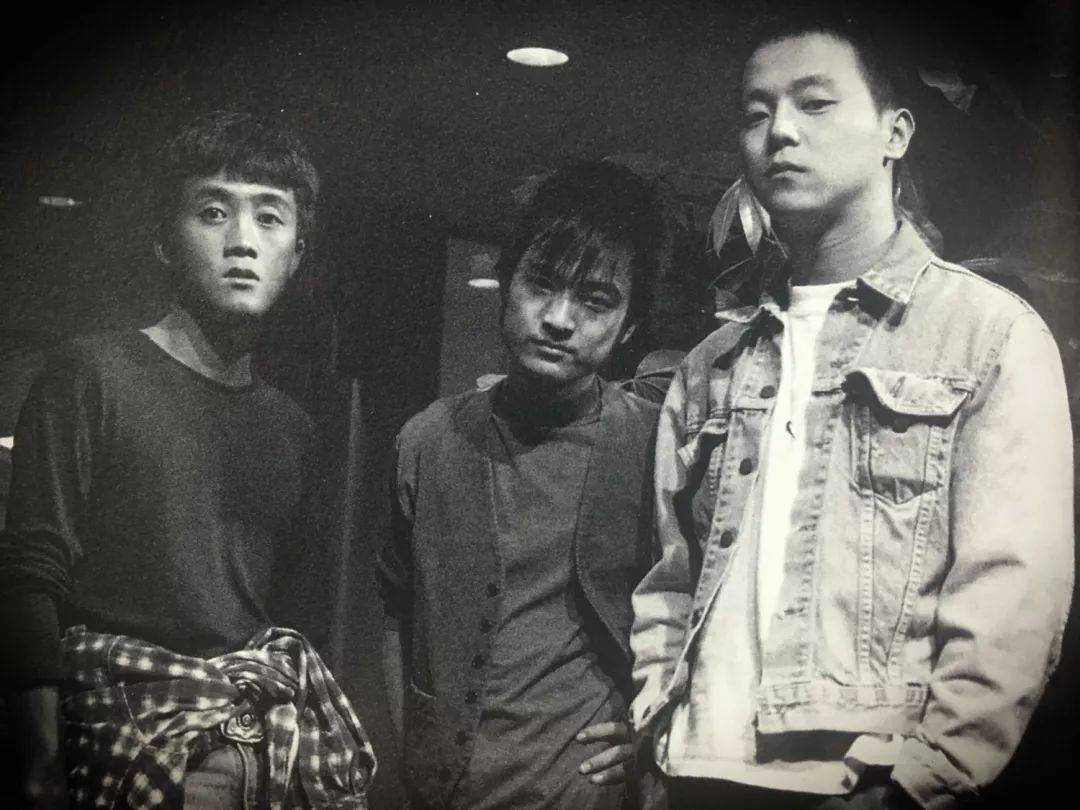

那段時間,沈慶與鬱冬、老狼、高曉松、逯學軍常常待在一起,青春是一羣人彈着吉他,在某塊月光下的草坪唱歌,談論隨時可能分崩離析的理想。

在那羣唱校園民謠的男孩裏,沈慶像是一個聯結的紐帶,很多人因為他而相識。

沈慶決定幹一件大事,他要讓兄弟們寫的歌見到日光,他拿着在草地上給大家錄的小樣,穿梭於北京僅有的幾家唱片公司,希望能把這些潮濕年輕的音符錄成唱片。

由左到右:鬱冬、逯學軍、沈慶

吃過幾次閉門羹後,沈慶鍥而不捨,終於找到了大地唱片的劉卓輝與黃小茂。

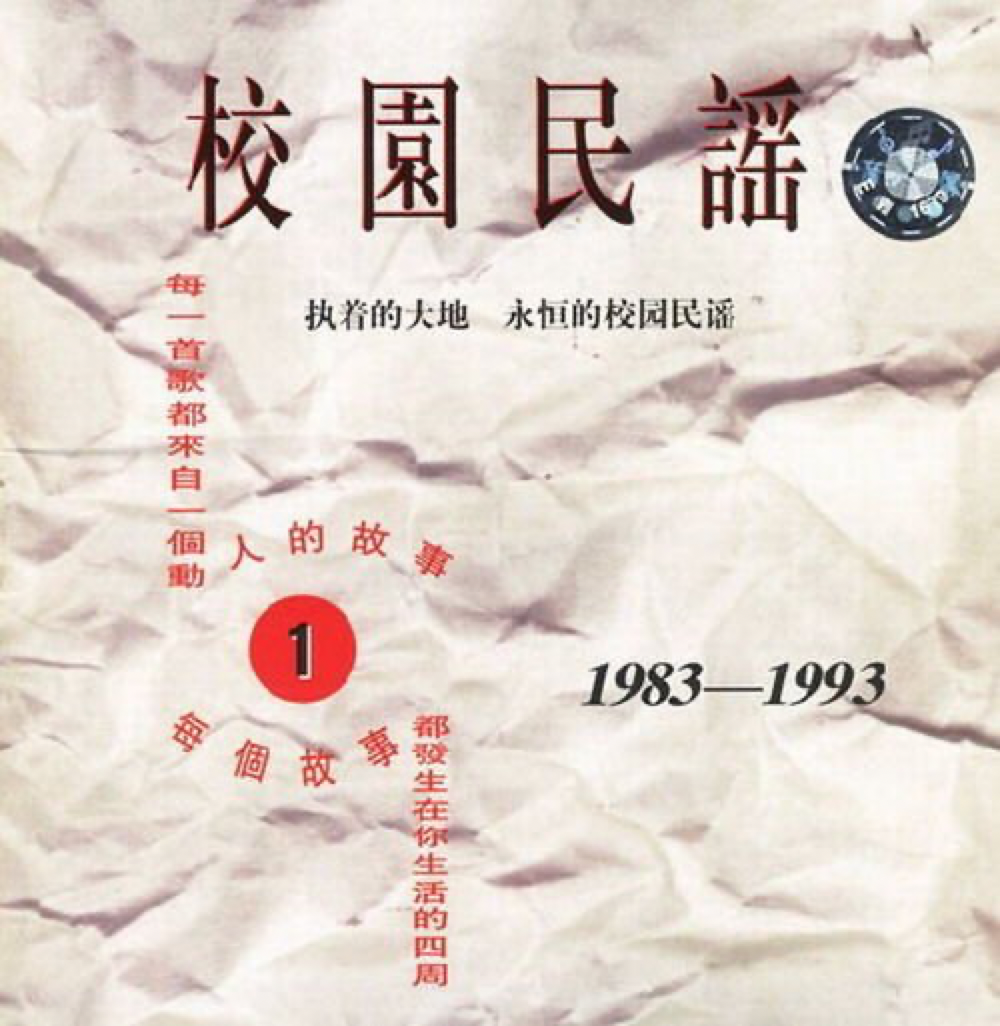

高曉松稱沈慶如同舊時代的“話事人”,1994年1月,大地唱片發行了一盒名為《校園民謠1》的磁帶,其中囊括了後來被廣為傳唱的《同桌的你》《睡在我上鋪的兄弟》《青春》……

專輯簡介上寫着一行字:

執着的大地,永恆的校園民謠。

那是屬於他們那代人,陽光燦爛的日子。

為《校園民謠1》寫文案時,沈慶走進清華大學,走進那一代民謠歌手常常聚集的西階教室,在一張不起眼的課桌上,刻下一句話:

唱一首歌愛一個人過一生。

這張發行於20年前的《校園民謠1》專輯,具有里程碑的意義,自此“校園民謠”有了自己的名字。

2003年,老狼、葉蓓唱《同桌的你》,高曉松唱《光陰的故事》

校園民謠的興起,得益於那個理想主義盛行的八九十年代,彼時的年輕人還未將談論詩歌與夢想視為羞恥,文藝青年也還未滋生出貶義。

人們的生活雖不富裕,精神卻是豐滿的。

1994年,中國校園民謠、搖滾樂都很忙,黑豹的“穿刺行動”開始巡演,崔健早已遠赴柏林,大談《一塊紅布》時説:“藝術沒有政治的目的,但有政治的責任。”

這一年,竇唯、張楚和何勇,在香港紅磡鬧出了大動靜。

由左到右:張楚、何勇、竇唯

拍攝:高原

在此之前,搖滾樂在北京大熱,先有《北京青年報》這樣的先鋒報紙,報告搖滾動態,緊接着魔巖文化公司推出《中國火》系列打頭磁帶。

1994年,由張培仁、賈敏恕牽頭,台灣滾石公司下屬的魔巖唱片簽約了竇唯、何勇和張楚,魔巖三傑這就齊了。

八月,魔巖將竇唯的《黑夢》、何勇的《垃圾場》和張楚的《孤獨的人是可恥的》三張專輯同時推出,命名為“新音樂的春天”。

三張專輯一經面世,讓聽眾們狂呼不止,特別是竇唯的《黑夢》,有着濃郁的先鋒意味,是對文明與自我的反省。

不過彼時的人們,不會想到,多年後的竇唯會走得越來越遠,音樂作品不再取悦任何人。

年輕時的竇唯

1994年是個神奇的年份,發生了很多事,經典電影層出,音樂浪潮滂湃,如果一個人的青春經過那個年代,註定回憶豐滿。

那年12月17日晚八點,張培仁組織“魔巖三傑”與唐朝樂隊到香港紅磡,他們集體辦了假身份證到了這裏。

在香港紅磡體育館的舞台上,“中國搖滾新勢力”演唱會正式開演,台下坐着來自世界各地的媒體和近萬名香港觀眾。

當時不會有人想到,那場演唱會日後成為無數人的談資。

竇唯穿了一身黑色西裝,和周邊的人看上去格格不入,他吹笛子的樣子淡漠迷人。

竇唯吹笛子

他用略帶沙啞的聲音解讀人類的種種慾望與罪行,也反覆吟唱那個永遠找不到答案的問題,“幸福在哪裏,幸福在哪裏……”

竇唯不會預料到,自己在描述人這個複雜的高級動物的同時,日後也會被世俗反覆“描述”。

1994年香港紅磡演唱會

25歲的竇唯《高級動物》

當記者問坐在台下的王菲覺得竇唯怎麼樣時,向來以高冷示人的天后紅了臉龐:“他很好,很好。”

現場氣氛在何勇上台時,達到了最頂峯,身穿藍色海魂衫的他高喊:“香港的姑娘們,你們漂亮嗎?”

在唱《鐘鼓樓》前,音樂剛響起,人們便開始歡呼,三絃前奏響起,何勇微微鞠躬。

“三絃演奏,何玉生,我的父親。”

1994年香港紅磡演唱會

25歲的何勇《鐘鼓樓》

彼時的何勇,看起來還像一個乖孩子,一曲終了,他轉身向自己的父親深深鞠了一躬,還感謝了很多人:

“我最要感謝魔巖文化的張培仁與賈敏恕,他們為中國的文明音樂做出了很多貢獻,今後的歷史會證明這一切。”

何勇向父親何玉生鞠躬

張楚有着與竇唯、何勇有着截然不同的氣質,他極為清瘦,安靜地坐在台上一遍遍唱着:“姐姐,我想回家,牽着我的手,你不用害怕。”

在那個各種吶喊聲聚集的年代,張楚的音樂有着淡淡的愁思與人文關懷,安撫了一批青春無處安放的年輕人。

1994年香港紅磡演唱會

26歲的張楚《孤獨的人是可恥的》

這憂傷的年輕人中,就有許知遠。

他在北京大學讀書時,愛上了法語系一個擁有修長潔白雙腿的姑娘。

有天上午,許知遠拿着一枝紅玫瑰闖入到姑娘的班級裏,開始朗誦張楚《孤獨的人是可恥的》中的歌詞:

“生命像鮮花一樣展開,我們不能讓自己枯萎,沒有選擇,我們必須戀愛。”

一通表演結束後,姑娘不知是因為窘迫還是害羞,將臉埋到課桌上,場面尷尬到極點。

許知遠知道這是一次失敗的嘗試,他拿着那枝沮喪的紅玫瑰走出了教室,雖然表白失利,但張楚對他有了特別的意義。

“在我心中,張楚與其他歌手都不一樣,他代表某種知識分子立場,香港紅磡那一夜,也不可替代。”

那三個半小時的演唱會,將魔巖三傑死死地釘在90年代搖滾神話中,一切不由分説。

張楚後來覺得,還是人性共通的東西打動了觀眾。

對“領頭人”張培仁來講,藝術家的道德只有一個,就是才華。

香港紅磡之夜過後,人們期待着,失望着,一位位搖滾天才風吹雲散,散去的速度之快,像極了青春。

1995年,唐朝樂隊的貝斯手張炬遭遇車禍,這給魔巖造成了沉重的打擊。

與此同時,唱片公司林立,樂壇開始內卷,搖滾樂沒法盈利。中國搖滾迎來了短暫的高光時刻,也在商業資本的撤離、數字音樂的衝擊下由盛轉衰,被迫走向地下。

搖滾不好搞,校園民謠同樣困頓。

1997年,27歲的沈慶感到自己江郎才盡,在發行完專輯《這麼多年以來》後,他到年底要交的第二張唱片的母帶,一首歌都還沒創作。

“寫《青春》《歲月》那會,確實就是有話要説,可是現在,突然就進入了一個創作的瓶頸,沒話説了,沒有寫歌的衝動了。”

沈慶與同事小遲,攝影:高原《把青春唱完》

沉默只是暫時的抵抗,他終究是往下掉的。

對沈慶這些人來説,生的樂趣,也許就是在那個墜落的過程中,彼此望見的幾眼。

沈慶沒話説了,高曉松卻有很多話想説,他與老狼推出的《戀戀風塵》,賣了40萬張。

老狼《戀戀風塵》專輯封面

其中那首《同桌的你》經由老狼的吟唱,成為一代人的青春記憶,他還在1995年登上了春晚舞台。

在那個白衣飄飄的年代,每個大學宿舍裏總有一個關於老狼的記憶。

後來,回憶起那段時光,老狼覺得挺純真的。

他記得做《戀戀風塵》的時候,自己和高曉松、黃小茂,錄完了唱片都不回家,到街上喝點小酒,然後彈吉他唱歌,特好。

高曉松與老狼

老狼受寵若驚,高曉松野心勃勃。

某個深夜,樂評人李皖前往高曉松家中對他進行採訪,高曉松意氣風發,將得意毫不掩飾地寫在臉上,他對李皖説:“我跟歌壇那些人不一樣,你別把我跟他們扯在一起。”

高曉松覺得自己不僅僅是個音樂人,還是個大知識分子,是詩人,作家……

有次和老狼喝酒,聊起中國搖滾,高曉松幾杯酒下肚,揚言:“魔巖三傑都不如自己,走,哥們帶你爭奪名利去。”

老狼二話沒説,憤然離去。

老狼與高曉松

沈慶所促進的《校園民謠1》專輯面世後,校園民謠成為一種文化現象,幾年後當朴樹、葉蓓、尹吾入圈後,這個行業已經非常接納他們。

一代人與一代人的相互成全,是那個年代珍貴的情誼。

1999年,世紀末的最後一年,朴樹發行了《我去2000年》,對將要過去的九十年代做了告別。

年輕時的朴樹

這張專輯創造了50萬的高銷量,街上隨處可以聽到《那些花兒》的聲音。

千禧年即將到來,朴樹的好運讓沈慶羨慕不已。

可是這個出身於知識分子家庭的男孩,卻在名利面前不知所措,在這個複雜圈子的裹挾下,朴樹半推半就地往前走。

最終,終於不堪重負,他選擇消失在大眾視野。

朴樹《白樺林》MV

相比於朴樹,從西安來到北京的許巍,命很苦,1997年,29歲的他在北京西郊一個6平米的宿舍裏,寫出了第一張正式專輯《在別處》。

在這張專輯的名單中,人們能看到許多響亮的名字:製作人張亞東,吉他手李延亮,鼓手趙牧陽……

當時竇唯、高曉松都在錄音棚外頭看呆了:這哥們太牛逼了。

年輕時的許巍

可終究是少數人的狂歡,這張專輯並沒有掀起多大的浪花,許巍還是連最基本的生存問題都無法解決,他正在走近崩潰,或者,崩潰正在逼近他。

連飯都吃不上了,談理想不免有些滑稽可笑。

那段日子,好友葉蓓常給他打電話:“你需要錢嗎?

許巍自尊心極強,每次都説不要。

他得了嚴重的抑鬱症,靠吃藥錄製了第二張專輯《那一年》,反響依舊平平。

許巍《那一年》演唱會現場

走投無路的許巍,在2000年終於離開北京,回到了西安。

有一天,許巍與妻子走在西安的街上,突然聽到天橋下的流浪歌手在唱自己的歌,深情而真摯。 他聽完,紅着眼睛走了。

自那之後,他不再執着要成為一個牛逼的人,開始研讀佛教,每天按時作息,鍛鍊身體,放下妄念。

當32歲的許巍已經接受自己是一個普通人時,30歲的沈慶還不甘平凡,轉身去另一個領域折騰。

2000年,30歲的沈慶和朋友一起創立了“聽聽365”音樂網站,音樂總監是小柯,他們在北京體育館辦了一場演唱會,看起來彷彿鉚足了勁要幹一番大事業。

當時演唱會結束,有媒體問沈慶:“作為校園民謠的中堅分子,怎麼會有做網站的念頭?”

那時大家的網速還很差,大部分歌都無法聽,更無法下載一首mp3。

他的音樂網站,無疾而終。

沈慶

彼時大量新生代歌手出現,情歌登上新時代的舞台,校園民謠慢慢降温,大地唱片早已關門,這意味着一個人文理想主義時代的終結。

曾經抱着吉他坐在清華校園草坪上唱歌的男孩們,在短暫品嚐過名利的味道後,都各奔東西,伴隨着校園民謠的消亡散落在天涯。

高曉松搬到了美國,拍電影搞音樂當評委,他似乎是那種隨時可以跟着時代改變的人。

由左到右:高曉松、葉蓓、老狼

老狼沒有迎合市場,變得越來越低調,他不是一代人的宴會司儀。

與高曉松想處處拔尖不同,老狼有些隨遇而安,他不想過多追求些什麼,也總是自謙:

“我碰巧認識了高曉松,其實我跟校園民謠沒有什麼關係,應該是沈慶、高曉松和鬱冬他們出來,但我成了校園民謠的偶像。《同桌的你》把很多校園民謠掩埋了,被我一個人害了。”

老狼彷彿被釘在那個短暫歲月的集體想象中,被迫販賣“純真青春”的校園民謠精神。

年輕時的老狼,拍攝:高原

他沒那麼在意了,也時常懷念校園民謠時期的好兄弟,比如曾給老狼寫下《北京的冬天》的鬱冬,他消失很久了,沒人知道鬱冬去了哪裏。

老狼習慣叫鬱冬“柱子”,每年立冬當天,老狼都會唱一首鬱冬的歌,並寫上:“柱子,生日快樂。”

去年立冬那天,53歲的老狼在零下十度的北京深夜,迎着狂風暴雪,站在路燈下彈唱《北京的冬天》,有一條高贊評論這樣寫道:

“鬱冬,老狼還是忘不了他。”

2021年11月7日 立冬

老狼在雪中 唱《北京的冬天》

老狼仍記得多年前的一個傍晚,北京下着雨夾雪,自己被堵在一輛出租車上,電台中傳來了鬱冬演唱的《北京的冬天》。

奔波於車流裏,天已經快黑透了。

一言不發的司機伸出手,把聲音調大了一點。

2014年冬末,已經46歲的張楚在保利劇院演出,在他唱到那首著名的《孤獨的人是可恥的》時,劇院大屏幕上放出了當年他與竇唯、何勇的舊照。

坐在台下的聽眾,紛紛舉起手機拍下了這一幕,場面沸騰又唏噓。

人們懷念那個年代,懷念自己的青春。

中年的竇唯、何勇、張楚

他的現場變得不堪一擊。

聚光燈下的他身影愈發乾瘦,張楚仍不善言辭,總是忘詞出錯,臉上掛着慌張與無措的神情,孤獨的人是尷尬的。

他説:“快樂比深刻重要。”

中年人 張楚

當年與兒子何勇一起站在香港紅磡的何玉生,也老了,他面容苦澀地告訴人們:“搞搖滾的人壓力太大了,如今我已經不支持兒子碰搖滾了,我沒想到他越走越窄,成了死路”。”

八十多歲的何玉生,還在接演出,給學生上課,只為給兒子多留一些生活保障,日子不至於過得悽慘。

何玉生與何勇

何玉生身上有着老北京手藝人的體面,只要出門,他必然會將花白的頭髮梳得整齊,穿上夾克。他離自己理想的退休生活越來越遠——養鳥養花、到別的城市旅行。

這樣的生活,他一天都沒過過。

何勇人生最高光的時刻是1994年在香港紅磡,那又何嘗不是父親何玉生的青春。

1994年香港紅磡現場,何玉生與何勇

大眾似乎總是偏執地想讓藝術創作者停留在原地,作品風格必須保持在曾觸動他們時的蓬勃狀態。

但這是不可能的,藝術從業者們有自己的路要走,他們要走出自身的桎梏。

多年後過去,回首過往,面對想要窺探九十年代的記者們所拋出的種種問題,沈慶稱那段日子已經離自己很遠了。

現實殘酷,他是個拒絕煽情的。

“我都40多歲了,大家還在跟我説校園民謠,其實挺荒唐的。大家還在和我提青春,我也不介意,那就是過去的事情,如果大家會喜歡現在的新歌,那我可能更高興。”

沈慶《青春》現場視頻

同樣的困惑,竇唯也有過。

2019年5月,50歲的竇唯出現在草莓音樂節上,站在台下的聽眾陷入了狂熱的氣氛中,吶喊聲足以響徹整個場地。

因為這個名字,意味着牛逼。

可他沒有成全任何人。

隨着樂器聲響,他開始演奏《殃金咒》,長達45分鐘,沒有歌詞的重金屬純音樂。

他沒有迎合歌迷們唱他們想聽的《黑夢》,就那樣坐在舞台燈光幾乎照不到的地方,完全沉浸在自己的世界裏,讓人不明所以。

演唱結束,他説了句“謝謝再見”,便鞠躬離開。

竇唯

雨越下越大,聽眾們的臉上露出失望的神情,還有人罵了句“傻逼”。

人們更願意接受世俗的竇唯,而不是藝術的竇唯。公眾眼中的竇唯,是王菲的前夫,是竇靖童的父親,儘管他早已離掉那場著名的婚姻。

竇唯騎着電動車去小麪館吃飯,坐個地鐵都會成為新聞,被大眾唏噓,他越來越沉默,出門總會戴上墨鏡。

竇唯騎電動車

他很清楚這麼多年過去了,自己仍然需要遮擋。

人們愛過的男孩,都已經老了。

他們在新時代的遭遇,被視為一個烏托邦破滅之後的感傷故事。

而那些罵竇唯的人,恐怕不是不滿意竇唯的變化,而是不滿意在青春流逝之後,自己的變化。

年輕時的竇唯

青春的告別是聲勢浩大的,中年的來臨是不動聲色,2013年,43歲的沈慶寫了一首歌《老掉牙的憂傷》,“那是我再回不去的家,那些糾纏心中的牽掛,無法回答”。

歌曲收錄於專輯《歲月如今》中,此時距離他發行第一張專輯已經過去17年。

唱片公司表達想讓他再唱一版《青春》的意願,以此掀起情懷風向時,沈慶拒絕了。

老掉牙的沈慶,是個消解煽情的人,也在不斷地與自己的命運做出掙扎與鬥爭,同年,高曉松創作了一首名叫《生活不止眼前的苟且》的歌。

三年後,這首歌由許巍演唱,這是他第一次唱由其他人創作的音樂作品。

高曉松與許巍

退出嘈雜的圈子後,許巍在在北京西郊農村租了個果園,做音樂、認真生活。這些年,許巍已默默走到了更遠的地方,那個地方,是自己的內心,他不再向外界索取。

高曉松這些年,把自己想做的事情都做了一遍,賺足了錢,贏得了聲名,箇中甘苦,只有他自己瞭然其中滋味。

在高曉松回憶起過往時,他想想已經很久沒有彈過琴的自己、想起自己年少時發誓要用琴與筆來記錄倏忽人生的愛與愁,這讓他感到慚愧。

年輕時的高曉松

沈慶去世後,他的很多圈內好友紛紛表示哀悼懷念,這羣四五十歲的中年人,共同經歷過同一場青春。

二手玫瑰主唱樑龍發文懷念,在他“校園民謠”的青春記憶中,難忘那個年代幾個志同道合的朋友,在簡陋的排練室、在打工歲月相依為命的琴絃上,他們彼此依靠着這首《青春》度日。

不過都已成往事,那個校園民謠的黃金時代,不會再回來,她來得熱烈,走得決絕。

由左到右:高曉松、盧庚戌、繆傑、沈慶、老狼、葉蓓

2016年,46歲的沈慶回到母校中國農業大學,舉辦了主題為「詩與歌的青春」演唱會。

在這個他曾寫下著名《青春》的熟悉校園,這位中年男人,又唱起了《青春》,好在他還未擁有肚腩與稀疏頭髮。

沈慶無比清楚地知道,有些東西,永遠都回不去了。

昔日站在台上意氣風發的少年,如今變成露出温暖笑容的中年大叔。

沈慶

高曉松覺得最能紀念沈慶的,是他《青春》裏的那句詞:“在那片青色的山坡,我要埋下我所有的歌,等待着終於有一天,人們在世間傳説。”

校園民謠也好,中國搖滾也罷,從那個年代走來的他們,為善感者留下陷入沉思和回憶的種種時刻。

他們的故事像是嚼也嚼不完的食物,被大眾當作精神飢餓時的過期糧食反覆咀嚼,所有滋味已被全然品透,還是不肯丟掉。

那困苦的年代,反而是他們最懷念的年代,當下時代的文藝作品是娛樂的產物,這是沈慶們無法扭轉的嶄新世界。

他們在洪流之中感受着生活的百般滋味,只是有些東西,永遠都不會失去。

青春太短,人生無常。總有人正在青春,卻沒人能一直青春……

再見,青春。

部分參考資料:

1、李鷹:《校園民謠志》,中國人民大學出版社,2006年7月1日

2、【一席】沈慶「最後的電台情歌」

3、廖一梅:《像我這樣笨拙地生活》,中信出版社,2011年

4、 盛志民 紀錄片:《再見,烏托邦》

5、高原:《把青春唱完》,中信出版社,2015年9月

6、三聯生活週刊:《何玉生,搖滾歌手的父親》,2017年第19期

7、高曉松 懷念沈慶

8、王小峯:《只有大眾,沒有文化》

9、《三聯生活週刊》:再見,《青春》的沈慶:那個“唱一首歌愛一個人過一生”的時代,2016 年 16 期

10、《藝術人生:高曉松&老狼》,央視採訪

11、許知遠:十三邀 《專訪張楚:這個世界會好嗎》

圖片來源:紅磡演唱會截圖、高原拍攝、網絡、書籍截圖等