遼寧蓋州市青石嶺山城四號門址_風聞

中国考古-中国社科院考古研究所官方账号-中国社科院考古研究所2022-06-13 18:46

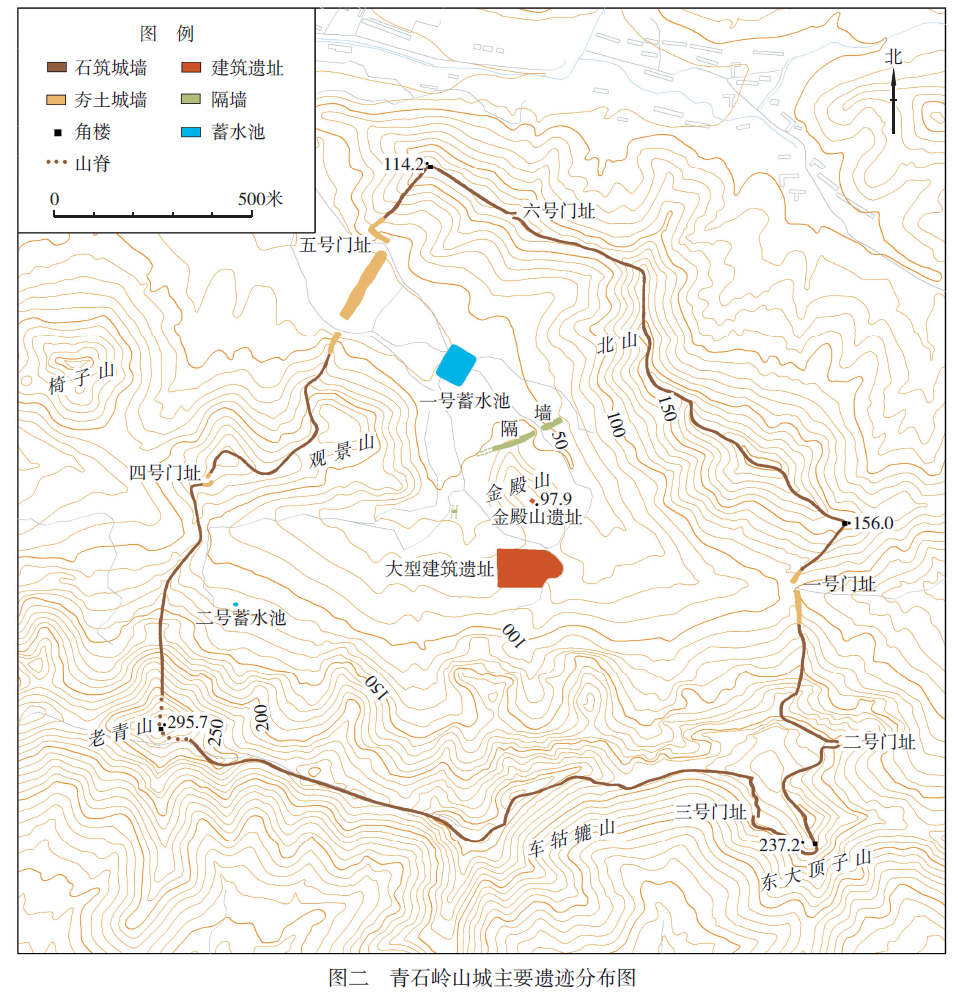

青石嶺山城位於遼寧省蓋州市青石嶺鎮(圖一)。從2015年開始,中國社會科學院考古研究所、遼寧省文物考古研究院、蓋州市文物局聯合對青石嶺山城進行考古調查和發掘。山城平面形狀大體呈橫“凸”字形,周長約6485米。青石嶺山城作為遼南地區重要的高句麗山城,從其周長和麪積來看應屬於高句麗大型山城,山城的修建和使用應該與高句麗晚期的“西部防線”關係密切。金殿山北側、西側發現夯築和土石混築的隔牆遺蹟,隔牆與金殿山遺址、大型建築遺址關係密切,推測是為了加強山城的防禦而設置的。根據目前的調查和發掘成果,山城共有六個城門,東、西城牆各有兩個城門,南、北城牆各有一個城門,其中四號門址位於西城牆南段,五號門址位於西城牆北段(圖二)。山城的部分調查成果、金殿山遺址和二號建築址的考古發掘成果已經發表[1]。2015年我們曾對四號門址進行了試掘,2017~2018年在試掘基礎上對門址進行了完整揭露,現將發掘的主要收穫報道如下。

一、調查與發掘情況

調查結果顯示,四號門址南、北兩側有較大的墩台,門道大體呈“L”形。2015年進行試掘時,在現存門道口的地表發現一道長約9.5、寬0.4~0.6、殘高約0.3~0.8米的石牆,清理後確認這道石牆應為近現代砌築。石牆殘存二至三層石塊,周圍也有散落的石塊,這道石牆與四號門址門道曾被作為臨時羊圈使用。

四號門址是在青石嶺山城發掘的第一個門址,位於西城牆南段的山脊之上,地勢險要,易守難攻。四號門址發掘的工作目標如下:(1)在考古調查和發掘的基礎上,對門址進行整體揭露,釐清四號門址的形制、規模和結構;(2)根據考古發掘結果特別是門址的形制結構和出土遺物等,確定門址的年代和維修情況;(3)以四號門址為基礎,探索山城的使用年代及相關問題。

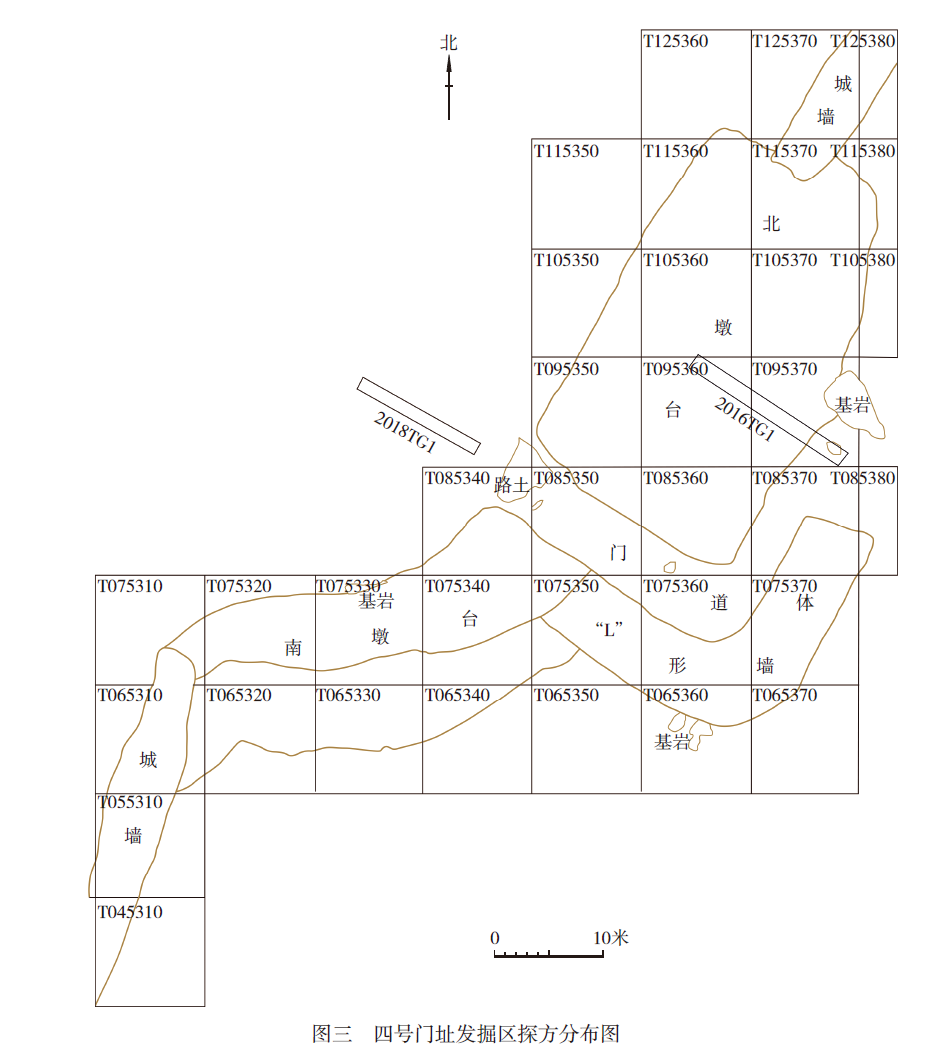

四號門址面積較大,發掘時根據國家文物局的批准面積並結合門址的實際情況制定工作方案。在發掘過程中主要採取探方發掘法,完整探方均為10米×10米,部分區域由於發掘需要而進行了擴方(圖三)。在正式發掘之前,在北墩台上東西向佈設一條垂直於北墩台的探溝(2016TG1),初步瞭解北墩台的結構和規模等。在北墩台發掘的基礎上,分別開展門道和和南墩台的發掘工作,釐清北墩台、南墩台的結構及其與山城城牆的連接方式。發掘過程中,根據四號門址出土建築構件和相關器物,可初步復原四號門址的門樓建築等結構。

二、地層堆積

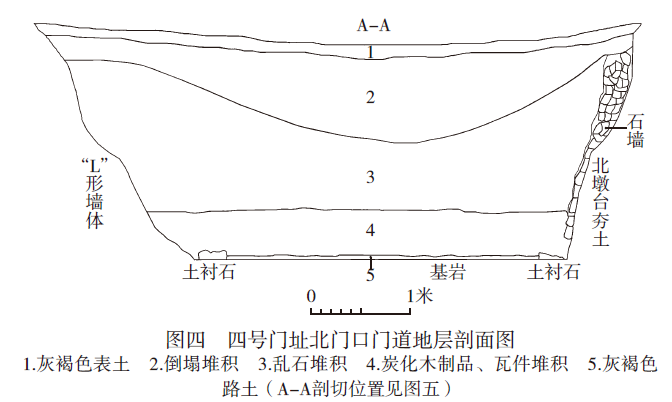

四號門址的面積較大,但是地層堆積情況基本相同,我們以北門口門道處的地層堆積為例加以説明(圖四)。

第1層:灰褐色表土,土質比較疏鬆,夾雜較多草根,厚約13釐米。出土幾塊高句麗瓦片。

第2層:倒塌堆積,以黃褐色為主的斑駁雜色土,可見夯土殘塊,厚12~85釐米。出土高句麗瓦片、陶片、炭化木製品等。

第3層:亂石堆積,封堵在門道中間,厚64~144釐米。出土瓦塊、陶片、炭化木製品、鐵器等。 第4層:炭化木製品、瓦件堆積,厚41~44.8釐米。出土大量炭化木製品、蓮花紋瓦當、筒瓦、板瓦、鐵器、紅燒土塊等。

第5層:灰褐色路土,結構比較緻密,分層比較明顯,有火燒痕跡,發現有較小的石子夾雜在路土中,厚2~4釐米。

路土下為經過平整處理的淺黃色基岩,硬度不高。

三、遺蹟

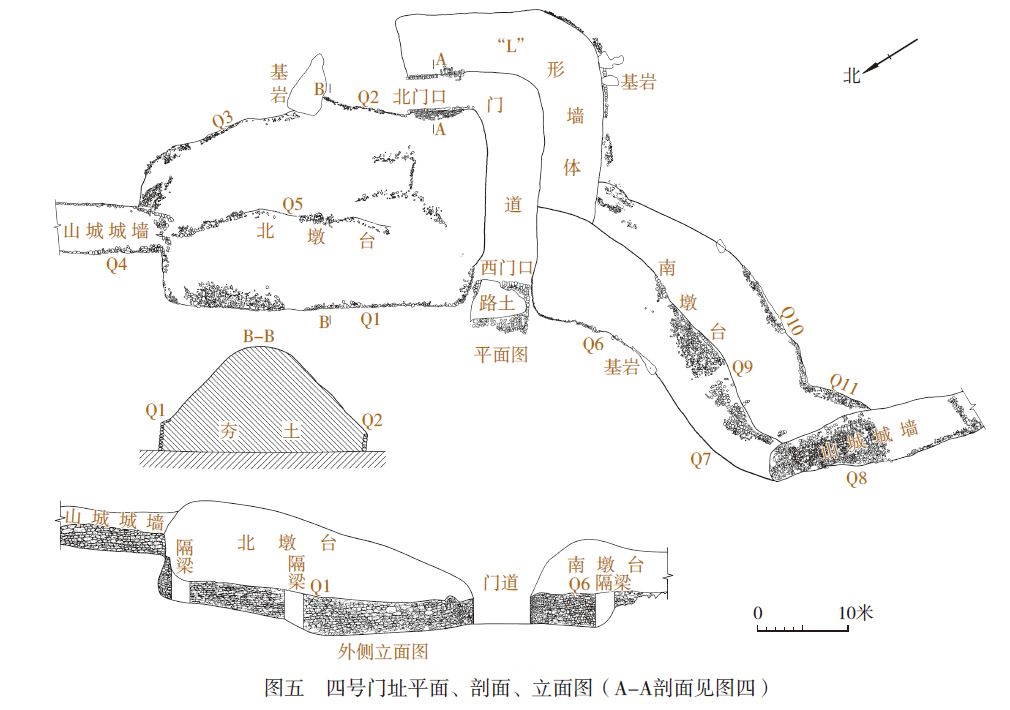

從發掘情況看,四號門址保存較好。門道南、北兩側均存在較大的墩台,北墩台北端連接山城的石砌城牆,南墩台南端連接山城的石砌城牆。門道呈“L”形,其南側有“L”形牆體(圖五)。

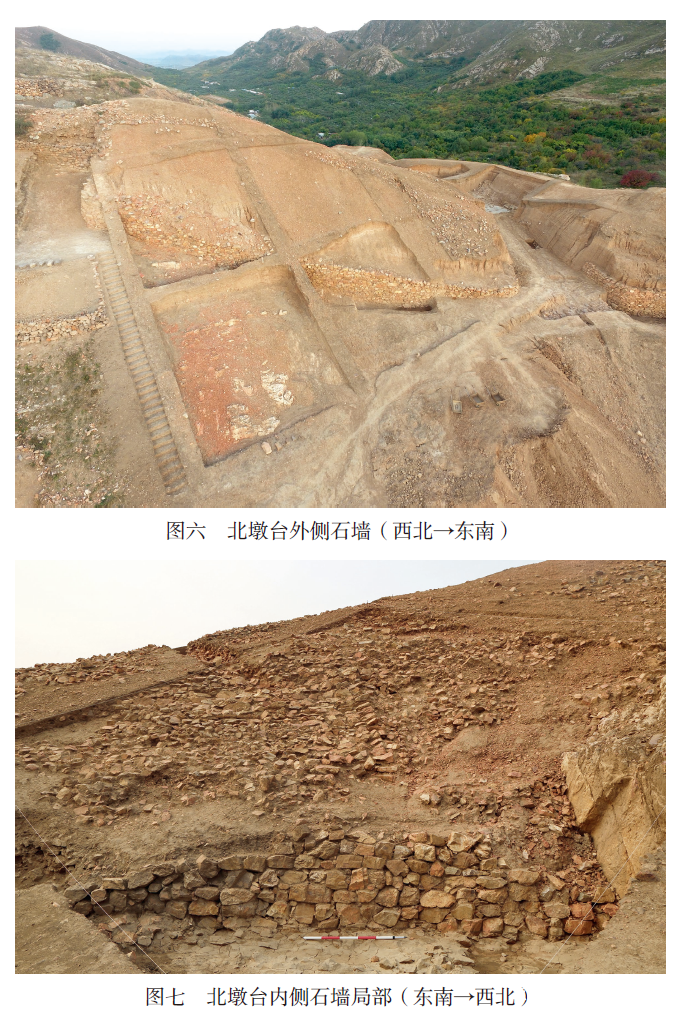

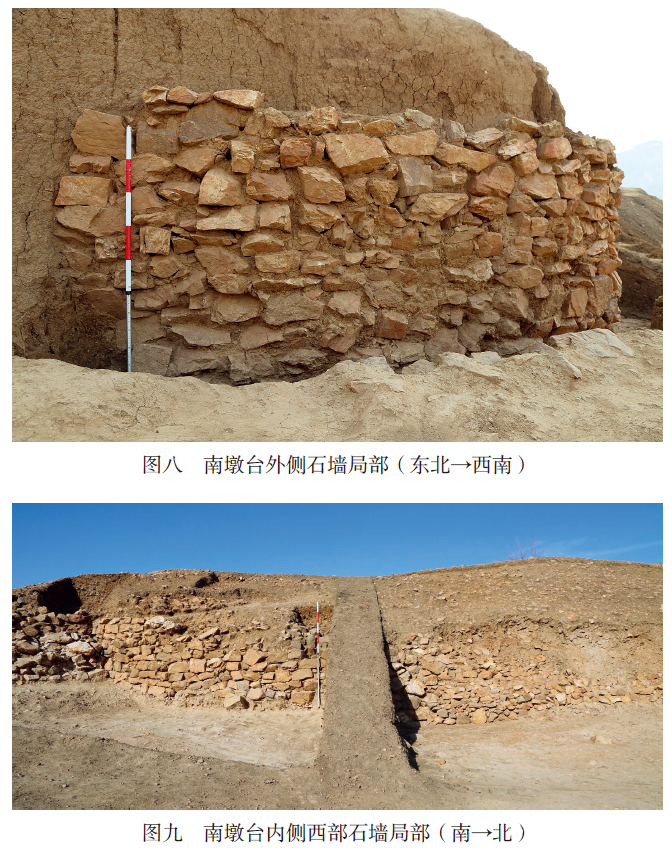

(一) 墩台 北墩台大體呈南北走向,近似橢圓形,中間高,內、外兩側低(墩台東邊為內側,西邊為外側),墩台內、外兩側均發現有石塊砌築的牆體。外側的石砌牆體(Q1)大體呈弧形,南端連接門道口墩台的夯土,北端連接山城的石砌城牆。外側的石砌牆體保存較好,長約42、寬約3、大部分牆體高2~2.7米(圖六)。其中北端連接山城城牆的部分塌毀嚴重,殘高約0.6米。牆體的石塊多數為石英砂岩,個別為花崗岩,山城城內及四號門址附近的山體均為石英砂岩,且多處發現有疑似採石的痕跡,因此我們推測四號門址砌築牆體的石塊應為就地開採,打製成形以後用來砌牆。墩台外側砌築石牆的石塊多數長、寬、高在0.4~0.6米,個別長度接近1米。從目前發掘的情況來看,部分牆體的基礎位於基岩之上,部分牆體位於當時經過平整的地面之上,沒有發現牆體存在基槽的現象。牆體的砌法在高句麗時期比較常見,通常上、下兩層石塊之間有向內收縮的現象,收縮的幅度為1~1.5釐米。為了保證砌築石牆的堅固性和穩定性,石塊之間的縫隙中夾雜有小石塊或小石片。從牆體的頂部來看,牆體外側的石塊多為高句麗時期常見的楔形石,牆體內部為打製成形的石塊逐層砌築而成,石塊間填充碎石。石牆內部及頂部即為夯土形成的墩台,夯層比較明顯,厚約10釐米。墩台內側部分石牆的牆體(Q2,在西側接近門道的地方)底部較為陡直,這段牆體長約10、殘高0.85~1.6米(圖七)。該段牆體之上、墩台內側這段牆體以北的部分(Q3)均為石塊砌成的斜坡狀。牆體的北端連接山城城牆(Q4)的內側,從連接的地方來看,應是先修築山城的城牆,後修築墩台內側斜坡狀的石牆。北墩台長約35、寬約19~24米。北墩台外側接近頂部的地方,有一道大體為南北向的石牆(Q5),這道石牆北端連接山城城牆,斷續向南延伸,砌築也不太規整,長約30、寬約0.3~1、殘高0.2~0.4米,用途不詳。北墩台東側約10米處發現一條南北向、寬約3米的沖溝,位於基岩之上,疑似上下墩台或城牆的馬道被破壞後所遺留。

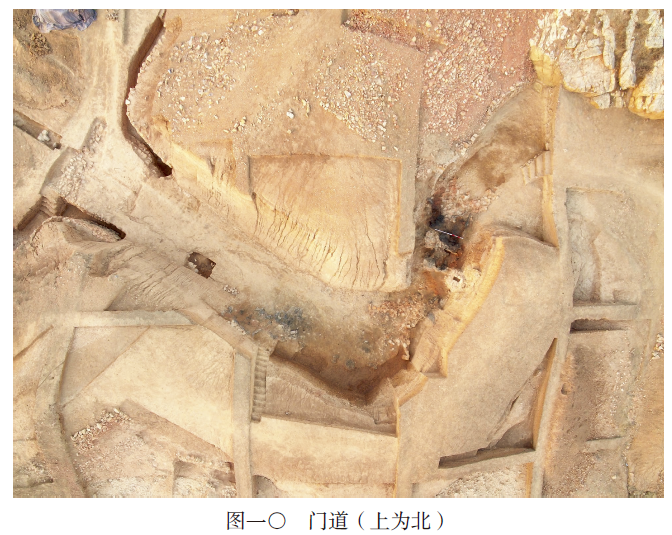

南墩台大體為東西走向,整體呈弧形,保存較好,結構相對複雜。整體呈中間高、內外兩側低(墩台南邊為內側、墩台北邊為外側)的形態,墩台內、外兩側均發現有石塊砌築的牆體,外側還有部分夯土護坡。門道口南側與北墩台外側對應的地方也保存有包砌墩台的石牆(Q6),門道口南、北兩側的石牆大體呈外“八”字形。門道南側包砌墩台的石牆砌法與北墩台外側的石牆類似,但是牆體高度差異明顯,靠近門道的地方較高,高約2.8米,順着向外延伸的方向牆體逐漸變低,碰到大塊基岩後石牆直接砌在基岩上並且逐漸消失,基岩上石牆的高度僅有0.3~0.9米(圖八)。通過解剖發現南墩台內部是由碎石填充形成。為了保持墩台的形狀和堅固性,石牆(Q6)的西側也發現有夯土護坡(Q7),呈黃褐色,直接包在墩台內部填充的碎石外側。夯土護坡向西一直連接到山城的石砌城牆(Q8),大體為斜坡狀,長約18米。墩台外側接近頂部的地方也發現一道砌築的石牆(Q9),從目前揭露的情況來看,這道石牆並無基槽或砌築規整的基礎,而是直接堆在墩台的斜坡之上。石牆由西向東逐漸變窄,長約20、寬0.4~2.8、殘高0.3~1.1米。在墩台內側東部的石牆已經破壞,西部發現有用來包砌墩台的砌築規整的石牆(Q10),大體呈弧形,長約13.7、殘高0.5~1.9米(圖九)。西部石牆通過其南側的一道斜坡狀的小石牆(Q11)連接到山城城牆上,砌築這道小石牆的石塊均不大,長、寬、高多在0.3米以下,小石牆長約7.1、殘高0.4~1.6米。連接南墩台的山城城牆(Q8)為大塊石料砌築,目前已經發掘出來的牆體長約24、寬3.4~5、高超過5米(目前仍未到底,考慮到安全性,沒有再繼續向下發掘)。城牆的石料經過明顯的加工,多數石塊的長、寬、高為0.4~0.6米,個別較大。上、下兩層石塊之間有明顯的向內收縮現象,收縮的幅度在2釐米左右,使得整個牆體由下而上呈斜坡狀。山城城牆外面發現有加築夯土護坡的現象,夯層厚約10釐米,土質較為純淨,沒有發現包含物。南墩台長約37米,墩台附近目前沒有發現上下墩台或城牆的馬道殘跡。

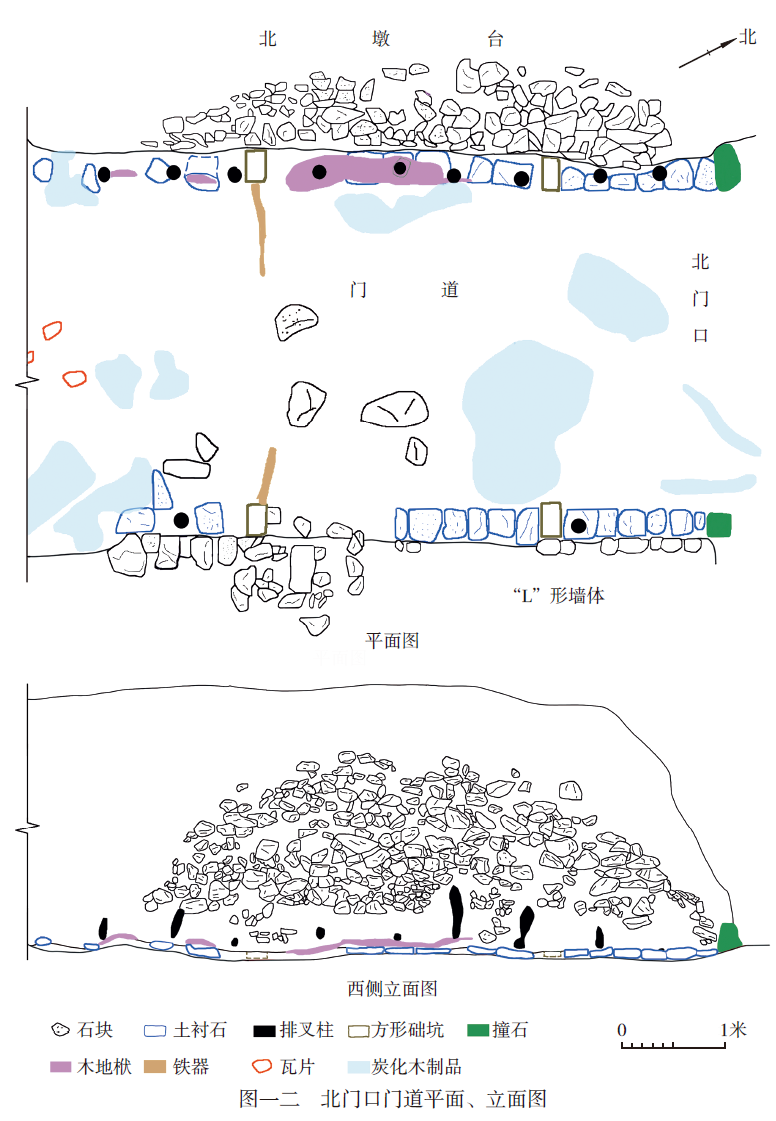

(二) 門道 門道呈“L”形,兩個出入口分別位於門道西側和北側,以下稱西門口、北門口。門道南側有“L”形牆體,從發掘結果來看“L”形牆體壓着南墩台,因此可以確定是先修南墩台,後來補築門道南側“L”形牆體。“L”形牆體為四號門甕城的牆體,發掘結果表明,牆體夯築而成,可見明顯的夯土層,厚約10釐米。靠近門道一側相對較高,沒有發現石塊包砌的現象。靠近城內一側的牆體較矮,個別地方殘留有包砌牆體的石塊。牆體靠近南墩台的西端較寬,靠近門道北門口的牆體較窄。牆體長約43.9、寬6.4~7.6米(圖一〇)。

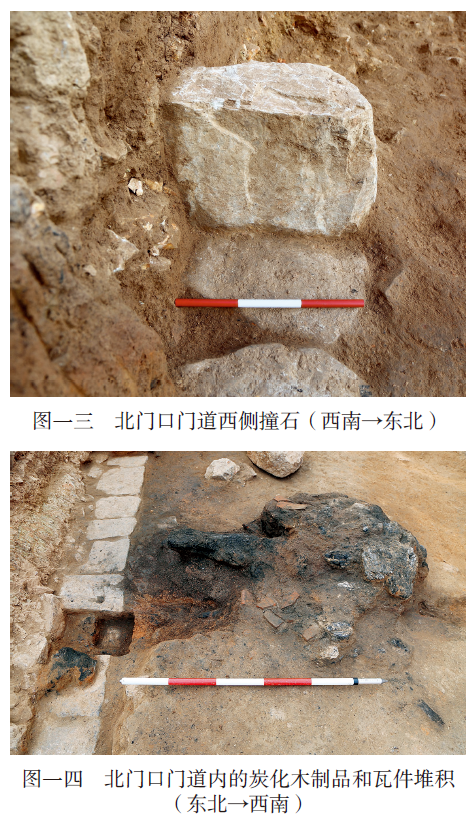

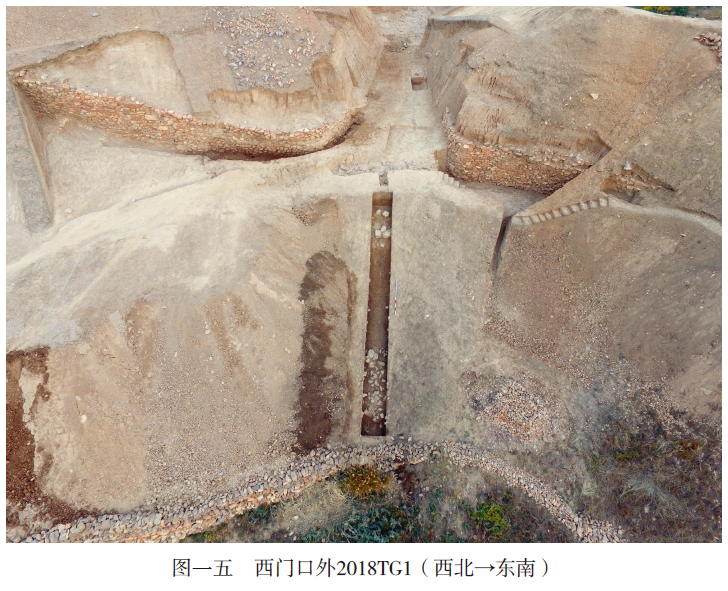

西門口發現有大面積鋪石,系利用當地的石英砂岩塊砌築而成,多數石塊長、寬、高為0.3~0.5米。鋪石範圍長約6.7、寬約6、厚約1.4米。鋪石之上發現有高句麗時期的路土,比較純淨,呈黃褐色,質地堅硬,分層明顯,厚約3釐米(圖一一)。鋪石與門道南側兩邊包砌墩台的石牆之間各有一條縫隙,寬0.2~0.5、深約1~1.4米。縫隙內為倒塌堆積,縫隙用途不詳。門道鋪石往裏(東面)連接着有路土的地面,對路面解剖的情況表明南墩台的夯土牆體下並沒有基槽,現門道地面向下不深即出現基岩。推測當時修築四號門時,作為門道的基礎高低不平,高的地方被剷平,低的地方用石塊或土填平壓實。鋪石(外側)至“L”形拐彎處的門道(門道較長的一段)大體為東西向,長約28、寬5.8~7.7米。門道拐彎至土襯石盡頭的門道(門道較短的一段)大體為南北向,長約11、寬3.6~3.9米。南北向門道兩側(東側、西側)的底部發現了規整的土襯石,形制基本一致,土襯石由修鑿比較規整的板石鋪設而成,板石長、寬0.3~0.5米,厚約0.2米。西側土襯石上發現有已經炭化的木地栿痕跡,木地栿殘長1.5、殘寬0.35米。門道西側的木地栿外側(西側)還發現有石砌的牆體,用來包砌相鄰的夯土墩台,石牆長5.5、殘高0.4~1.9米。門道東側僅發現類似石牆的基礎,殘長約6米。木地栿上發現有炭化的排叉柱和疑似卯眼的遺蹟,相鄰排叉柱的間距較小,大體為0.5~0.6米。從發掘情況來看,木地栿上有排叉柱9根,保存最好的排叉柱殘高0.54米,個別排叉柱僅有木炭痕跡(圖一二)。東、西兩側土襯石上各發現兩個方形礎坑,礎坑南、北兩側連接着石板狀的土襯石,礎坑長約0.32、寬約0.2、深約0.2米。這些方形礎坑隔門道相互對應,其中北側兩個方形礎坑之間發現有比較明顯的炭化木門檻痕跡,南側兩個方形礎坑之間殘留的木炭痕跡較少。方形礎坑底部的結構也不相同,東側兩個方形礎坑底部均發現有規整的石板,西側兩個方形礎坑底部發現有小碎石塊。東、西土襯石的北端均發現有一塊豎立的撞石,保存較好,其中西側撞石長0.46、寬0.16、高0.38米(圖一三)。門道內的地面有大面積的火燒痕跡,發現了較多的炭化木製品、紅燒土、瓦件和鐵器等(圖一四)。門道地面以下為修鑿較為平整的基岩。門道東邊土襯石殘長6.5、寬約0.35米,西邊土襯石長6.7、寬約0.35米。

(三) 門址內外道路

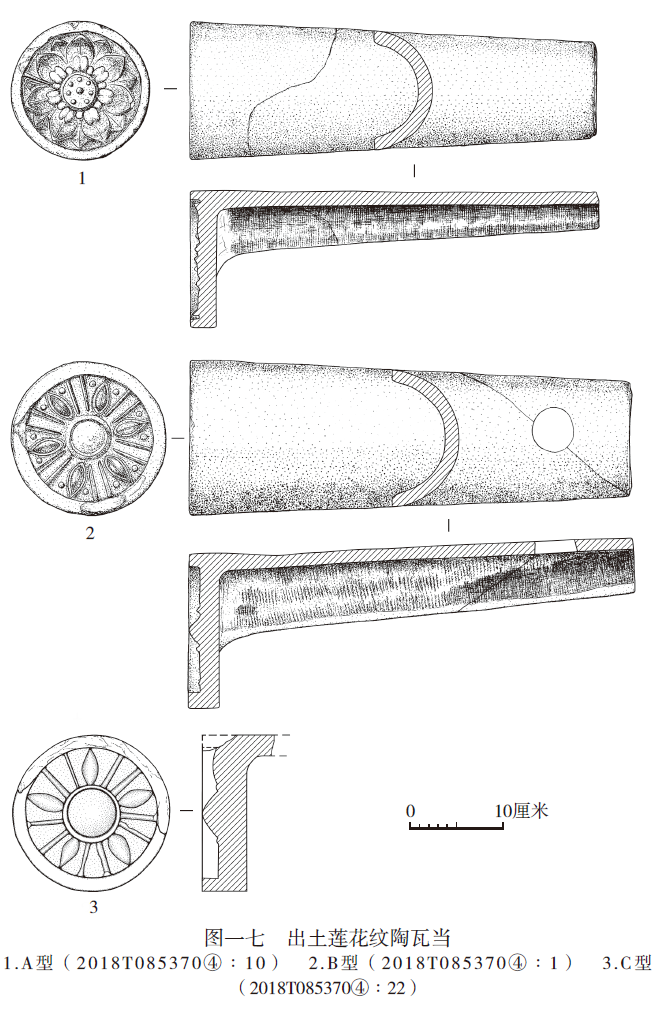

西門口主要是連接城外的通道,北門口主要是連接門道和城內。為了探尋西門口外的道路,我們在門口西側布一條長12.3、寬約1.1米的探溝(2018TG1),發現一段疑似石砌台階,長約1.2、台階高約0.3米(圖一五;圖一六),探溝內其他地方沒有發現類似的台階,可能已經被破壞或由於發掘面積較小無法確定。北門口作為進出城的主要通道,主要連接城內和門道,限於目前的發掘面積,北門口向城內的道路等情況尚不清楚。

四、出土遺物

四號門址發現的遺物可以分為發掘出土遺物和地表採集遺物,主要包括瓦當、板瓦、筒瓦、繩紋磚、陶器、鐵器、銅器、紅燒土塊和炭化木製品等。

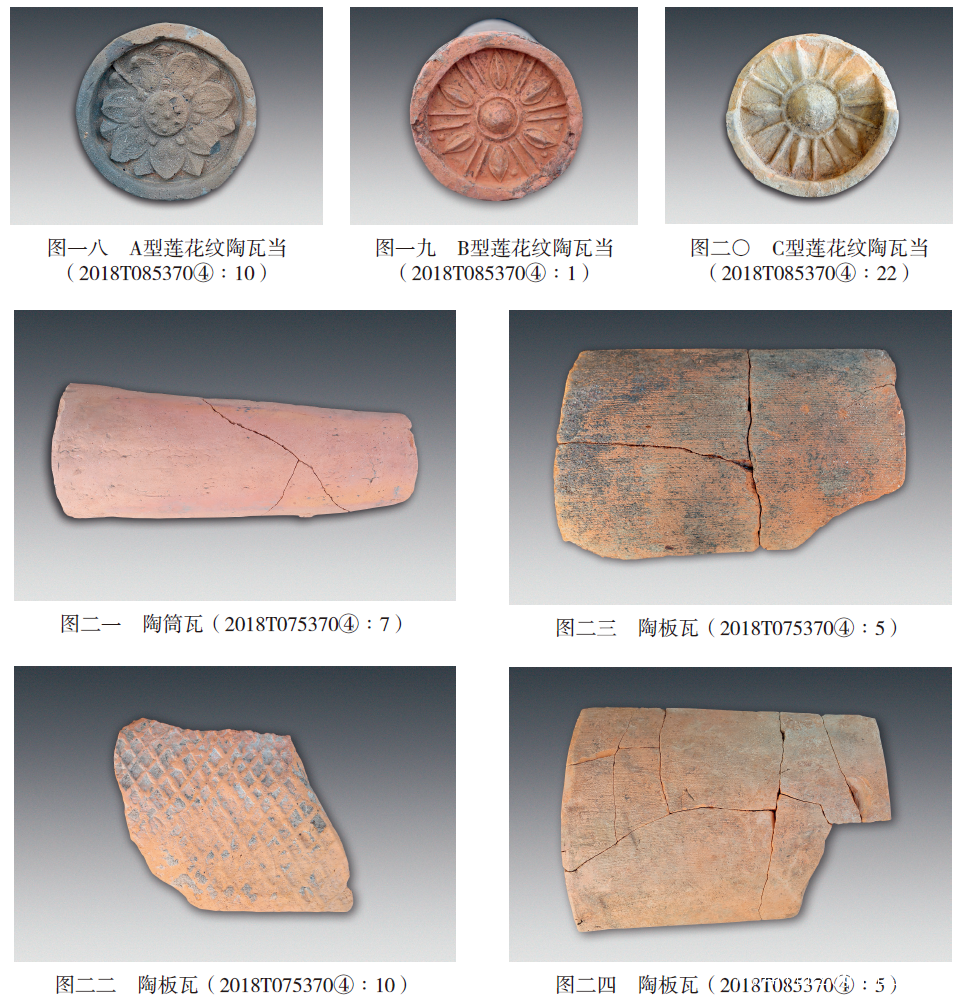

(一) 陶瓦當 發現數十件。多數已殘損,部分較為完整,均為蓮花紋瓦當,當面紋樣均低於瓦當邊輪。根據當面紋樣和陶色等不同分三型。

A型:1件(2018T085370④∶10)。雙層復瓣蓮花紋瓦當。夾砂灰陶。當面共有兩層蓮瓣,每層七瓣,其中上層蓮瓣為復瓣,相鄰蓮瓣間有半圓形的紋樣,下層蓮瓣僅露出花瓣前端。當心為蓮蓬形,可見八個蓮子。瓦當背面筒瓦保存完好,筒瓦連接瓦當的一端較大,另一端較小,筒瓦上沒有發現瓦唇(或稱瓦舌)和釘孔,筒瓦凸面的繩紋被有意抹平。瓦當直徑15釐米,邊輪寬1.3、高1.3釐米,筒瓦長44.3釐米(圖一七,1;圖一八)。

B型:數量較多,雙界格線六瓣蓮花紋瓦當。2018T085370④∶1,夾砂紅陶。當面有雙界格線六組,每組界格線靠近邊輪的一端連接邊輪內側,靠近當心的一端與當心外的凸弦紋不連接,相鄰的雙界格線之間各有一個蓮瓣,蓮瓣中間及周邊線條凸出,每個蓮瓣靠近邊輪內側的兩邊各有一個小乳丁。當心凸出,大體呈尖錐狀,當心外有凸弦紋一週。瓦當背面筒瓦保存完好,連接瓦當的一端較大,另一端較小,筒瓦上沒有發現瓦唇,筒瓦較小的一端有圓形釘孔。瓦當直徑約17釐米,邊輪寬1.7、高1.5釐米,筒瓦長48釐米(圖一七,2;圖一九)。

C型:1件(2018T085370④∶22)。雙界格線五瓣蓮花紋瓦當。夾砂黃褐陶。邊輪稍殘,當面有雙界格線五組,界格線一端連接邊輪內側,一端連接當心外側的凸弦紋,相鄰的雙界格線之間各有一個蓮瓣,蓮瓣呈柳葉狀。當心凸出,大體呈尖錐狀,當心外有凸弦紋一週。瓦當背面的筒瓦已殘。瓦當直徑16.8釐米,邊輪寬1.4、高1.8釐米(圖一七,3;圖二〇)。

(二) 陶板瓦和筒瓦 數量較多,絕大多數為夾砂紅陶或夾砂黃褐陶。

筒瓦 2018T075370④∶7,夾砂黃褐陶。一端較大,一端較小,沒有瓦唇。凸面的繩紋被抹平,紋痕依然可見,凹面飾布紋。長46.4、較大的一端直徑19、較小的一端直徑13釐米(圖二一)。

板瓦 夾砂黃褐陶。形制基本相同,一端較大,一端較小。多數板瓦凸面飾繩紋,個別飾斜方格紋(圖二二),凹面飾布紋。2018T075370④∶5,火候不高。繩紋較粗。長約50.2、較大的一端殘寬30.5、較窄的一端殘寬22.5、最寬約33釐米(圖二三)。2018T085370④∶5,火候較高。繩紋較細。長約45.5、較大的一端寬34.4、較窄的一端殘寬16.7釐米(圖二四)。

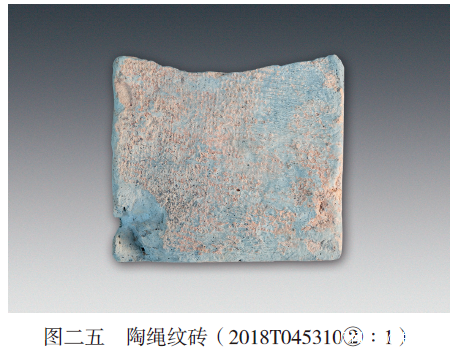

(三) 陶繩紋磚 南墩台南側的城牆上發現陶繩紋磚殘塊2件,火候均不高。2018T045310②∶1,一面為素面,一面飾細繩紋。殘長20.5、寬17.5、厚5釐米(圖二五)。2018T045310②∶2,殘長17.5、寬19.5、厚6釐米。

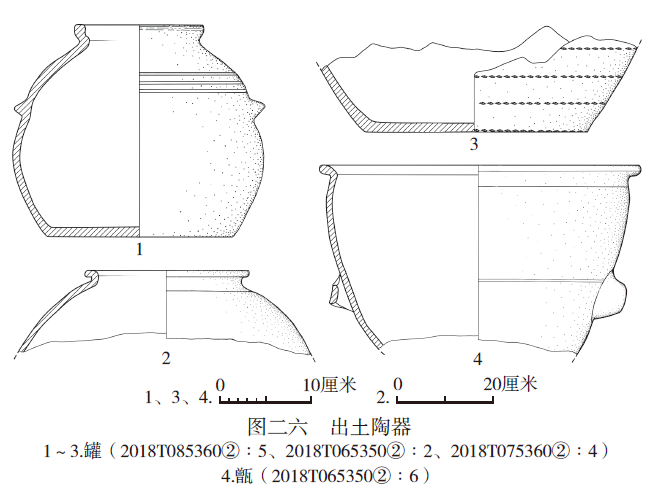

(四) 陶器 多為殘片,多數為夾砂陶,個別為泥質陶,夾砂陶中常見夾雜滑石。能夠辨認的器形主要有罐、甑等。器表以素面為主,紋飾有弦紋和繩紋。 罐 絕大多數為殘片,能夠復原的僅1件(2018T085360②∶5)。夾砂黃褐陶。小盤口,圓唇,束頸,溜肩,鼓腹,平底,最大徑位於下腹部。肩部飾三道凹弦紋,弦紋下器腹兩側對稱分佈有兩個鋬。口徑13.6、底徑20、高23釐米(圖二六,1)。2018T065350②∶2,夾砂灰陶。侈口,圓唇,束頸,溜肩,肩以下殘。頸部飾幾道不太明顯的凹弦紋。口徑34、殘高17.6釐米(圖二六,2)。2018T075360②∶4,夾砂灰陶。僅存下部,斜腹,平底。下腹部飾四道細繩紋。底徑24、殘高11.3釐米(圖二六,3)。

甑 2018T065350②∶6,夾砂灰陶。侈口,圓唇,束頸,弧腹,底殘。頸部及腹部各飾一道凹弦紋,腹部凹弦紋處器腹兩側各有一個橋狀橫耳。口徑35、殘高20.6釐米(圖二六,4)。

(五) 鐵器

數量較多,主要有鏃、刀、鈎、包門鐵皮、犁鏵、甲片等。

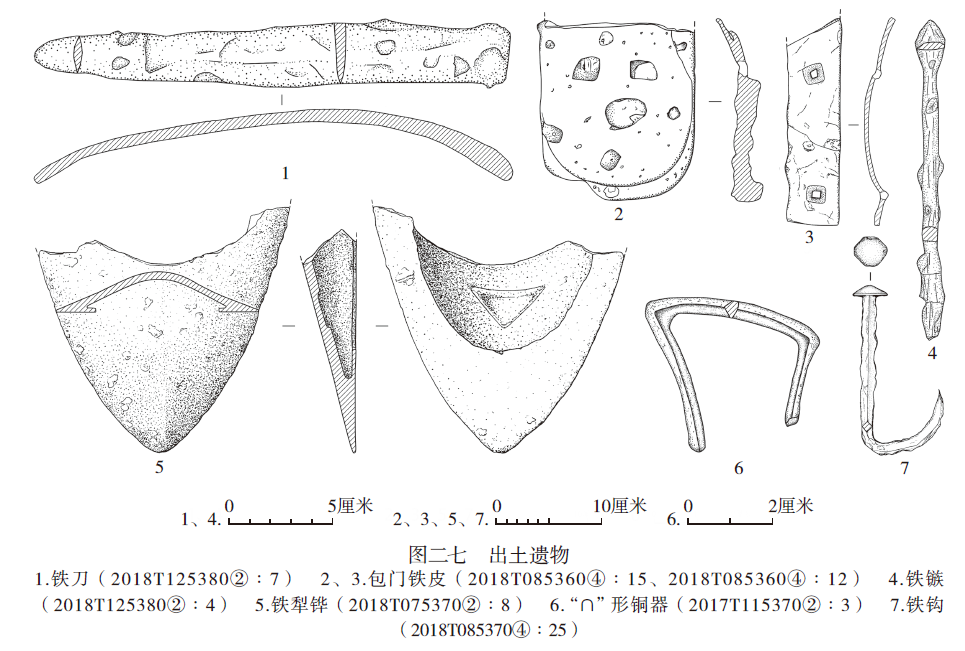

鏃 2018T125380②∶4,鏃身大體呈菱形,橫截面亦呈菱形,鋌部稍殘。殘長15.4釐米(圖二七,4)。

刀 1件(2018T125380②∶7)。一端稍窄,呈扁平的尖狀,整體稍彎曲。殘長22.6釐米(圖二七,1)。

鈎 發現多件。鈎體一端較直且有類似蘑菇狀釘帽,一端彎曲成鈎狀。2018T085370④∶25,長16.3釐米(圖二七,7)。

包門鐵皮 發現數件。一種為長條狀,上面有近方形的孔。2018T085360④∶12,殘長19.6、寬5釐米(圖二七,3)。一種為長方形,有方形的孔。2018T085360④∶15,殘長16.8、寬15釐米(圖二七,2)。 犁鏵 1件(2018T075370②∶8)。殘存部分大體呈三角形,正面中間較高,兩側較低,犁鏵內部為空腔。殘長23.3、殘寬23.8、厚5釐米(圖二七,5)。

甲片 發現數塊。鏽蝕嚴重,有的表面可見穿孔及疑似紡織物痕跡。其中較大的一塊(2018T085370④∶30)長約30釐米。

(六) 銅器 1件(2017T115370②∶3)。推測為器物附件,呈“∩”形,形狀不太規則,橫截面呈三角形。殘長3.7釐米(圖二七,6)。

(七) 紅燒土塊和炭化木製品

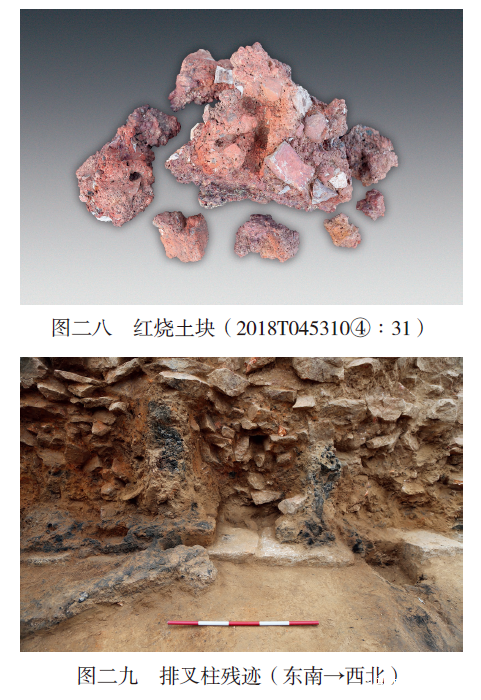

紅燒土塊 數量較多。多在門道的石堆下。均為紅褐色,大塊中間夾雜有一些小石塊。2018T045310④∶31,個體最大。長24.5、寬17、高17釐米(圖二八)。

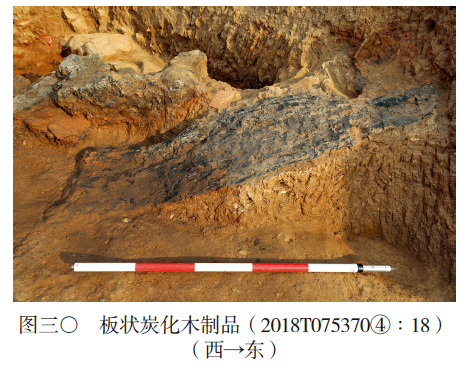

炭化木製品 數量較多。均為火燒後的炭化遺存,根據位置和形狀判斷有排叉柱、木地栿、木質門檻、門板等。目前發現的排叉柱,西側保存較好,共有9根,最高的排叉柱殘長約0.54米(圖二九)。最大的一塊炭化木製品(2018T075370④∶18)為板狀,長約1.6、寬約0.4米(圖三〇),推測可能是城門的木門板。

五、結語

青石嶺山城四號門址的發掘出土了大量高句麗時期的瓦件、陶器、鐵器、銅器、炭化木製品等遺物。通過對門址形制、出土遺物及相關史料等的分析,我們對四號門址的形制、年代等問題有了一定的認識。 四號門址位於青石嶺山城西牆南段,兩側有較大的墩台,門道呈“L”形。四號門的甕城設置在城內,形狀亦呈“L”形。門址南、北兩側墩台的外側均有砌築規整的石牆,內側石砌牆體不太規整。北墩台內部發現夯土,南墩台內部以碎石填充。南、北兩側墩台的長度均不小於35米,如此體量巨大的城門在高句麗時期是非常罕見的。從目前的發掘情況來看,我們還不能確定當時在墩台上是否存在建築。

門道內發現高句麗蓮花紋陶瓦當、板瓦、筒瓦,炭化木製品、排叉柱、木地柎和土襯石等,表明四號門原應有木結構門樓建築。門道寬3.6~3.9米,兩側土襯石長約6米。門道西側發現包砌夯土墩台的石牆,東側也發現相應石牆的基礎。門道兩側發現方形礎坑(內有木炭),推測用來固定木製門框。

結合青石嶺山城四號門址的出土遺物如包門鐵皮、鐵鈎、鐵釘、長約1.6米的炭化木製品等,瀋陽石台子山城西門址[2]、丹東鳳凰山山城1號和2號門址[3]、平壤萬壽台附近的高句麗門址[4]、大城山城南門[5]等高句麗門址的發掘情況,以及高句麗壁畫如吉林省集安市舞踴墓的門樓及板門壁畫[6]等,我們推測青石嶺山城四號門的城門應該是木製板門,板門固定在木製門框上,板門上有加固木門的鐵條和門釘。

傅熹年先生在復原研究唐代大明宮玄武門和重玄門的過程中,曾對中國古代的城門進行過綜合研究,認為門道下部的做法大體有三種:第一種用石柱礎,礎上用木地栿,栿上立柱;第二種用方形石礎,礎上立柱;第三種用土襯石,石上用石地栿,栿上立木柱[7]。平壤萬壽台高句麗門址及當時唐代長安、洛陽的城門門道做法基本屬於第二種。根據目前的發掘結果,青石嶺山城四號門址門道下部的做法大體屬於第三種,但是有一定差異,即土襯石上用木地栿,木地栿上立排叉柱。

目前門道內發現三種紋樣的蓮花紋瓦當,分別是夾砂紅陶雙界格線六瓣蓮花紋瓦當、夾砂黃褐陶雙界格線五瓣蓮花紋瓦當、夾砂灰陶雙層七瓣蓮花紋瓦當,其中六瓣蓮花紋瓦當較多,五瓣、七瓣蓮花紋瓦當各發現1件。雙界格線六瓣蓮花紋瓦當在平壤大城山城[8]、安鶴宮等遺址均有發現,其中安鶴宮的年代上限可能在6世紀中葉以後[9],其他遺址的年代大體在高句麗中晚期。雙界格線五瓣蓮花紋瓦當和雙層七瓣蓮花紋瓦當的紋樣與以往出土的類似瓦當均有差別,豐富了高句麗瓦當的研究內容。瓦當紋樣和顏色的差異等可能反映了門樓的維修過程,數量最多的雙界格線六瓣蓮花紋瓦當或是門樓最初修建時期使用的瓦當,雙界格線五瓣蓮花紋瓦當和雙層七瓣蓮花紋瓦當可能為後期修繕中使用的瓦當。

四號門址出土的大量紅陶板瓦和筒瓦,紋樣多為繩紋,少量為斜方格紋,與青石嶺山城金殿山遺址出土的同類器火候、紋樣基本相同。2018年在清理金殿山遺址周圍殘存的瓦片堆積時,在瓦片堆積下發現一枚“開元通寶”銅錢[10],具有武德“開元通寶”的特徵[11]。武德“開元通寶”始鑄於唐高祖武德四年(公元621年)[12]。高句麗滅亡之時(公元668年)應是金殿山遺址使用的年代下限,金殿山遺址發現的瓦件年代雖然與武德四年存在着或早或晚的可能性,但相差應不會太遠。因此武德“開元通寶”的發現為金殿山遺址和四號門址發現的高句麗瓦件年代提供了重要的斷代信息。

根據四號門址發掘結果,門址內發現大量紅燒土和火燒遺蹟,我們認為城門最終由於火災被毀。聯繫到隋唐時期與高句麗的戰爭,推測青石嶺山城四號門址被毀可能與貞觀十九年(公元645年)、乾封元年(公元666年)至總章元年(公元668年)[13]唐和高句麗的戰爭有關。城門被燒燬的情況在吉林省集安市丸都山城[14]、遼寧省瀋陽市石台子山城[15]、桓仁縣高儉地山城[16]、鳳城市鳳凰山山城[17]等山城門址中均有發現,推測上述部分門址被毀也應該與隋唐時期和高句麗的戰爭有關。

附記:參加青石嶺山城四號門址考古發掘的人員主要有中國社會科學院考古研究所賈笑冰、金英熙、王飛峯、張偉振,遼寧省文物考古研究院李新全、李海波,蓋州市文物局孫麗、孟麗、繆川鵬、李智,營口市博物館楊帥等,北京科技大學科技史與文化遺產研究院碩士研究生馬鵬,遼寧師範大學歷史文化旅遊學院文博系教師田野、張德良及10名碩士研究生、18名本科生參加了2018年的考古調查和發掘。本文得到國家社會科學基金重大項目(項目編號17VGB002)的資助。

執筆者:王飛峯 李新全 李海波 文臻 慄媛秋 張偉振 孟麗

註釋

[1]中國社會科學院考古研究所等:《遼寧蓋州市青石嶺山城的調查與發掘》,《考古》2017年第12期。[2]遼寧省文物考古研究所、瀋陽市文物考古研究所:《石台子山城》,文物出版社,2012年。[3]李龍彬等:《遼寧丹東鳳凰山山城首次發掘取得重大收穫》,《中國文物報》2007年3月23日第2版。[4]小泉顯夫:《平壤萬壽台及其附近の建築物址》,見《昭和十二年度古蹟調查報告》,朝鮮古蹟研究會,1938年。[5]김일성종합대학 고고학및민속학강좌:《대성산의 고구려유적》,김일성종합대학출판사,1973년。[6]池內宏、梅原末治:《通溝》(下)圖版第七,座右寶刊行會,1940年。[7]傅熹年:《唐長安大明宮玄武門及重玄門復原研究》,《考古學報》1977年第2期。[8]同[5]。[9]王飛峯:《安鶴宮年代考》,見《慶祝魏存成先生七十歲論文集》,科學出版社,2015年。[10]資料存青石嶺山城考古隊。[11]關於“開元通寶”分期斷代的研究,參見徐殿魁:《試論唐開元通寶的分期》,《考古》1991年第6期;《唐代開元通寶的主要品類和分期》,《中國錢幣》1992年第3期。[12]a.“高祖即位,仍用隋之五銖錢。武德四年七月,廢五銖錢,行開元通寶錢,徑八分,重二銖四絫,積十文重一兩,一千文重六斤四兩”。《舊唐書·食貨志上》第2094頁,中華書局,1975年。b.“至是,初行開元通寶錢,重二銖四參,積十錢重一兩,輕重大小最為折衷,遠近便之。命給事中歐陽詢撰其文並書,迴環可讀”。《資治通鑑·唐紀五·高祖武德四年》第5924頁,中華書局,1956年。《新唐書》有類似的記載。[13]隋唐時期都曾出兵東征高句麗,《隋書》《舊唐書》《新唐書》及《資治通鑑》等文獻均有比較詳細的記載。根據上述文獻,隋軍與高句麗的戰爭可能沒有到達青石嶺山城所在的營口地區,而唐初與高句麗的戰爭中,貞觀十九年、乾封元年至總章元年的兩次戰爭中唐軍均到達青石嶺山城所在的營口地區。[14]吉林省文物考古研究所、集安市博物館:《丸都山城》,文物出版社,2004年。[15]同[2]。[16]樊聖英:《桓仁縣高儉地山城》,見《中國考古學年鑑》(2009),文物出版社,2010年。[17]同[3]。