是誰殺死了他們?_風聞

最人物-最人物官方账号-记录最真实的人物,品味最温暖的人间2022-06-13 15:16

作者| 久期

來源| 最人物

2021年夏天,在北京798藝術街區附近的酒吧,「最人物」曾和「殺馬特教父」羅福興有過一次深談。

那天,他剛結束活動,神態稍顯疲憊。但談起往事,和自己的理想,他仍舊滔滔不絕。過去的一年,他舉辦過幾場「殺馬特主題」展覽,在小範圍內掀起一股審美潮流,也有了女朋友。

今年夏天,我們再次找到他,發現「教父」似乎褪去輕狂,多了幾分成年人的穩重。

潮流變化迅速的當下,他和他的殺馬特羣體,經歷崛起、巔峯和被封殺,逐漸消失在公眾視野。他們放下誇張的頭髮,重新隱匿於工廠的流水線,成為千千萬萬個默默無聞的工人之一。

如果你問:今天,還有殺馬特嗎?

答案是肯定的。

所有渺小的、卑微的、努力生存的你我,皆是殺馬特。或許我們不用頭髮來宣泄自我,但在生活的重壓之下,每個人都希望尋找一個透氣的出口。

2012年,年近50歲的紀錄片導演李一凡,第一次看到「殺馬特」的照片時,被震撼了。

五顏六色的頭髮、誇張高聳的髮型、濃重妖豔的眼線、廉價的金屬服飾……每張圖片的旁邊,還搭配着炫彩的繁體字:殺馬特の愛…

殺馬特們的照片

彼時,人們對殺馬特的質疑比比皆是。這種審美被大眾認定為“腦殘”“山寨”“傻X”“神經病”……

李一凡卻認為,在這樣的審美之下,一定暗藏着反叛的意味,他給出頗高的評價:

“牛啊,中國終於有朋克,有嬉皮士了!通過自我糟踐,來噁心這個社會的主流審美價值觀!這就是審美自覺呀!”

他當即決定,一定要找到玩殺馬特的人,拍一部關於殺馬特的紀錄片,來闡釋這種審美風格背後的意義。

但是兜兜轉轉四五年過去,李一凡一個殺馬特都沒有找到。

殺馬特少女們

李一凡發現,這些人似乎只活躍在網絡上,而現實生活中,根本看不到殺馬特們的身影。他連殺馬特的QQ羣都進不去。

後來他得知,進殺馬特羣需要嚴格的審核,最基本條件的是:在QQ空間裏,要有殺馬特髮型的自拍。

一直到2016年,有位深圳的朋友告訴李一凡,他認識羅福興——傳説中的「殺馬特教父」。

“把教父給找到了,這事成了”,李一凡心想。

“殺馬特教父”羅福興

彼時的羅福興,留着利落的黑色寸頭,穿着簡單的黑色襯衫,看起來只是一個普通的小鎮青年,身上絲毫沒有“殺馬特的痕跡”。

羅福興向「最人物」回憶道,李一凡找到他時,恰逢他那段時間不忙,便同意加入拍攝團隊,“主要是幫李一凡聯繫其他的殺馬特。”

在羅福興的幫助下,這個僅有3人的攝製團隊,開啓陸陸續續長達兩年的拍攝,跑遍了珠江三角洲和雲貴川地區。

他們總計採訪到78個殺馬特,並從殺馬特及其他工人手中,收集到915段工廠流水線和工人生活視頻。這915段手機視頻和78個殺馬特的故事,最終構成一部時長125分鐘的紀錄片《殺馬特,我愛你》。

殺馬特的主要所在地

片中每一個殺馬特背後,都有一段沉重的故事。

韓亞傑,15歲外出打工,儘管身上紋了“左青龍右白虎”,但賺到的8000塊辛苦錢,還是被老闆剋扣到只剩29塊。

白飛飛,由於常年在流水線上重複一個動作,從而患上抑鬱症,曾幾次想自殺,但舉辦一個殺馬特婚禮,成為支撐她活下去的動力。

雲小帥,14歲離家去往陌生的城市,留着紫色的殺馬特髮型,只是希望走在路上,有人可以看看他,“哪怕是罵我,也有人跟我説説話啊。”

……

紀錄片《殺馬特,我愛你》

在拍攝過程中,李一凡終於搞清楚一件事,他想象中的那些“審美自覺,用身體改造,來抵抗消費主義社會”,全都是一個知識分子的過度解讀。

沒有所謂的中國嬉皮士,只有一羣困頓的90後農民工。

殺馬特羣體中的人,大多有着相似的生命軌跡:他們是出生於農村或小縣城的留守兒童,十幾歲就輟學進城打工,成為工廠最底層的流水線“機器人”。

他們是中國經濟發展的基石,卻又如瓦礫一般被遺忘在角落。

他們飛揚跋扈的頭髮,不是要搞反叛和對抗,只是保護自己的“裝置”和“抱團取暖”的標識。在沒有自由和無法獲得一份體面工作的情況下,“他們玩不了車,玩不了房,只能玩玩頭髮”。

片子完成後,李一凡説,“沒有精彩的殺馬特,只有生命極其貧乏的殺馬特”。

《殺馬特,我愛你》海報

紀錄片上映後,在小範圍內引發熱議,將殺馬特這一羣體再一次推入公眾視野。但不同於以往的是,這次沒有批評和嘲諷,人們似乎從殺馬特中感受到了一種共情——

一種同屬於底層,渴望被看到的共情。

而作為片中,被拍攝的一員,「殺馬特教父」羅福興,則從來沒有完整看過這部講述殺馬特史的紀錄片。

“這就像是在看我自己的生活,而我知道我的生活是什麼樣子。”他這樣告訴「最人物」。

1995年6月1日,羅福興出生於廣東梅州五華縣的一個小村落。

五歲前,他跟着在深圳打工的父母一同生活。在羅福興的記憶中,這是一家人在一起,最久的一段日子。儘管有時候,父親會當着母親的面,帶陌生的女人回家,讓他叫女人“媽媽”。

很快,要上小學的羅福興,由於沒有深圳户籍,只能回到梅州老家,成為一名典型的留守兒童。

父親很少回老家看他,也很少往家裏寄錢;母親會定期寄錢回來,但同樣沒時間照顧他。大多數時間,他是到奶奶家住一段時間,再到外婆家住一段時間,在被推來推去中,羅福興度過了自己的童年。

成長的過程中,他會打電話給父親,但電話那頭通常沒人接,“大概是害怕我要錢吧”。最長的一段時間,羅福興與父親,長達五年沒有聯絡。

“你爸根本就不管你,以後你長大了,一口水也別給他喝”,外公外婆的話,重重砸到幼小的羅福興心裏。

很多年後,他才知道,父親在深圳重新組建了家庭,並育有一子,“我爸用他的身份證和名字,結了兩次婚”,羅福興略帶無奈地講。

羅福興早期照片

無論是在家裏,還是在學校,羅福興始終沒什麼存在感。

由於學習不好,身形瘦小的他,只能坐在教室的最後一排。100平米的教室,容納着70多位學生,“我都看不到老師,我估計他也看不到我”。

在遇到幾次被小混混欺凌的情況後,羅福興為了讓自己“強大”起來,開始學那些“混得好的”大哥:抽煙,染頭髮,逃課,上網…

沒錢時,他就去偷自行車和別人家養的狗,轉手一賣,能拿到一二百塊錢。

《殺馬特,我愛你》截圖

小學畢業後,11歲的羅福興輟學,進入老家工業園的一家微波爐工廠打工。因為年紀太小,也沒什麼力氣,他被安排到最簡單的一個環節:拿出澆鑄成型的模具,放到輸送帶上,每一天機械式地重複這一動作12個小時。

“每天起牀睜眼那一刻,是最恐懼的,想想又是漫長的一天。”他回憶。

在流水線上,沒有人會互相交談,每個人都在不眠不休地重複着手裏的動作。有人疲憊到睡着在工作台上,手邊的機器卻還在持續運行。

工廠的空氣中,始終充斥着機油的味道和機器運轉的轟隆聲。麻木、危險、枯燥,是流水線日復一日的基調。

從家裏到學校,再到工廠,孤獨感,貫穿羅福興整個童年。

他渴望被人關注。

《殺馬特,我愛你》中,工人因太疲憊在工作台睡着。

2007年,12歲的羅福興離開梅州老家,前往深圳一家美髮店做學徒。

他形容那段日子很自由,“像野草一樣”。他花大把時間泡到網吧,“一天到晚都摸着鍵盤”,至於給人洗頭這件事,羅福興抱着“就是混嘛”的態度。

當時的90後們,聽本兮和許嵩的歌,喜歡玩勁舞團,熱衷於非主流,裝扮QQ空間時會打上「葬愛」兩個大字,沉迷於C.K沉珂的日記:“我將一次又一次的死去,以此證明,生命是無窮無盡的。”

羅福興也不例外。

他加入很多QQ羣,“殘血”、“葬愛”、“視覺系”……這些家族的成員們,都迷戀暗黑風格,喜歡朋克造型。羅福興便在網上,按圖索驥搜索到,日本視覺系歌手石原貴雅的照片。他開始模仿石原貴雅的造型,希望能吸引別人的目光。

日本歌手石原貴雅照片

在當學徒的那家髮廊,羅福興把頭髮染成紅色,燙了一顆爆炸頭,用完整整一瓶髮膠,把所有的頭髮都固定成反重力的模樣,據他回憶,“這個頭打完折,還收了老子300塊錢”。

通過電腦攝像頭,羅福興記錄下自己誇張的造型,當把照片傳到網上後,意外收穫了不少的評論:“帥氣”、“好酷”、“時尚”。

這是羅福興人生中,第一次被人注意到。

興奮之餘,他打開網頁,搜索“時髦”,出現「Smart」一詞,根據其英語諧音,羅福興創造出「殺馬特」一詞。

他用這個詞,建立了屬於自己的第一個QQ羣,「殺馬特家族」就此誕生,並在往後的一年中,以誇張式的玩頭髮為標誌,從一眾家族中,脱穎而出。

羅福興殺馬特時期

從一個羣到幾十個羣,從幾十人到幾十萬人,網絡把具有相同背景的打工少年們匯聚到一起。不知不覺中,殺馬特們佔據互聯網和工廠周圍的街道,到處都是五彩繽紛、刺向天空的頭髮。

當殺馬特們從冷漠的流水線下來後,家族QQ羣便成了他們温暖的港灣。酷炫的頭髮給了他們從未有過的歸屬感,在家族中,沒有歧視和排斥,有的只是相同的愛好。

作為教父的羅福興,則帶領家族成員們在互聯網“衝鋒陷陣”,他們去各大貼吧刷存在感,發帖宣傳“殺馬特家族”,並貼上他們的照片和QQ羣號,為家族進行招新。根據羅福興的回憶,當初他們甚至擠到“李毅吧”去宣傳,“但被反撲了”。

殺馬特家族QQ羣

在“殺馬特帝國”中,羅福興終於找到了存在感。

為了鞏固這樣的存在感,他在身上紋了多處自己的名字,「俺羅福興」「LFX」「興主流」「俺」等等,“我就是想讓更多人記住這個名字,怕被人忽略吧”,他説道。

這樣虛幻的日子,一直持續到2013年。

一批假殺馬特們,以自黑的方式,挑起網絡狂歡,引起大眾對殺馬特的不滿。網絡上爆發大規模的「反殺馬特運動」,殺馬特們遭受到大量的謾罵和攻擊,敵意蔓延到線下。

殺馬特家族的瓦解過程

在《殺馬特,我愛你》紀錄片中,“退役殺馬特”李雪松回憶道,那段時間出去吃飯,都會遭到圍毆,對方拿出打火機,燒掉了他們的頭髮。

殺馬特就此成為“反三俗”的標靶,就連工廠那邊也不再接收,頂着殺馬特造型的工人。

彷彿就在一夜之間,殺馬特們集體性消失。

創始人羅福興也減去一頭長髮,前往更大的工廠打工。

“殺馬特的滅亡是跟吃飯有關係。已經吃不上飯,那必須得把頭髮剪了”,他總結道。

在羅福興的座標軸中,父親的去世是他人生的轉折點。

2016年7月,21歲的羅福興,接到家人打來的電話,“你爸病了,肝癌”。

他趕回久違的梅州老家。從小到大,他對父親都帶着一絲“恨意”,可當站在病牀前,父親用乾枯的手緊緊抓着他的手時,他出於本能的想流淚。

守在病牀前的那段日子裏,有一天,父親忽然説:“要不然我去撞車吧,這樣你能有一筆賠償金,可以拿去開理髮店。” 那一刻,羅福興心底有種説不出來的滋味。

為了能讓父親多活一個月,他找人借了7萬塊錢。可最後父親還是沒能挺過中秋節。

這個本該全家團聚的日子,也是他們一家人,從未一起慶祝過的節日。

羅福興早期照片

父親去世的那天,梅州下着大雨,房頂滴滴答答一直不停漏水。羅福興回憶道,父親是在他懷裏過世的,“看着一個活生生的人,掙扎着死在自己的懷裏,感覺太恐懼了”。

父親走後的很長一段時間,羅福興每晚都會做噩夢,那段日子裏,他害怕一個人睡覺,於是每晚來到母親的房間打地鋪。母親告訴他,他夜裏會成晚的説夢話。

屋頂那個沒有補上的洞,成為羅福興心底的隱痛。

無數個日夜,他都在懊悔,如果當時有足夠的錢,父親就不會死在漏雨的老屋。

“不能讓我媽也重複這個畫面”,羅福興計劃開家理髮店,踏實工作。他退掉家族QQ羣,不再觸碰關於殺馬特的一切。

羅福興做義工時期

可當他離網絡世界越遠的時候,人們就越好奇,昔日的殺馬特,如今在幹什麼?

從2016年開始,越來越多的媒體找到他,《中國夢想秀》也邀請他去上節目。

2018年,羅福興在深圳城中村的位置,開了一間髮廊,名叫“皇妃”,但這間髮廊僅維持三個月。

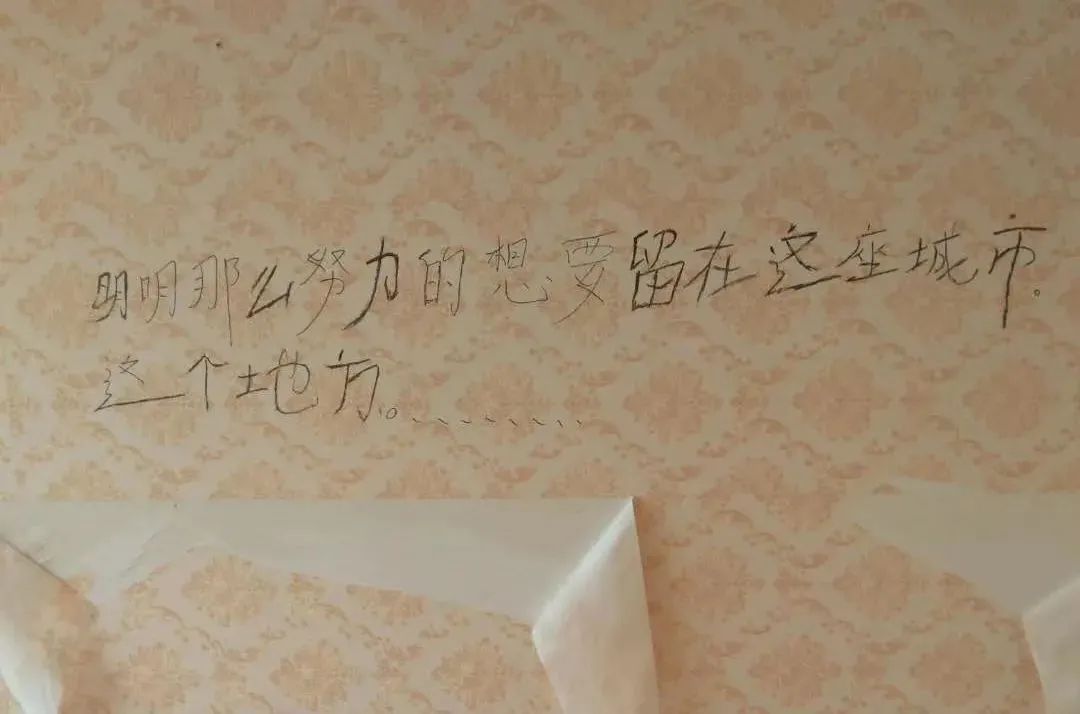

髮廊倒閉那天,他在牆上寫下一句話:“明明那麼努力想要留在這座城市、這個地方……” 這句話,被前來的記者拍下來,迅速在網絡傳播。

皇妃髮廊倒閉時,羅福興寫在牆上的話

“殺馬特教父剪去長髮,改邪歸正”、“殺馬特教父開發廊”、“殺馬特教父髮廊倒閉”,每一點,都可以拿來做熱搜。

羅福興「殺馬特教父」的名聲,越來越響。

2020年,當紀錄片《殺馬特,我愛你》在各大高校和藝術館放映後,殺馬特逐漸成為一種文化符號,重新回到大眾視野。

在流水線上消亡的殺馬特,又在文藝圈裏復興。

如今,羅福興,遊刃有餘的遊走於一線城市的藝術街區。

教父再次留起一頭長髮,但不再鮮豔和誇張,偶爾,他會把頭髮鬆散地紮起來。隨身揹着的白色帆布包上,羅福興親手塗鴉,“smart”。社交平台的簡介則是,“審美的自由,是一切自由的起點”。

如同每一個有故事的藝術家那般。

羅福興近照

去年,羅福興在北上廣,接連舉辦幾場殺馬特髮廊快閃體驗店,吹一個造型定價300元。在髮廊的牆上,他寫道:“頭髮也是一種表達”。

與前幾年相比,關於羅福興及殺馬特的評價,也有了一些微妙的變化。主題從“殺馬特男孩改邪歸正”逐步演變為“殺馬特是一種生猛的青年亞文化”。

在VICE紀錄片中,藝術家葉甫納評價:“殺馬特是相當前衞的,但是大家不相信最底層的人可以做最先鋒的東西。”

在殺馬特髮廊快閃店,羅福興為顧客做的殺馬特造型

越來越多的標籤貼在羅福興身上:殺馬特創始人、藝術家、髮型師、網紅……羅福興自己則認為:“身份這個東西沒什麼重要性,但是有時候,在某些場合倒是可以拿出來用。”

幾年前,在《和陌生人説話》的節目中,陳曉楠問他,為什麼不利用「殺馬特教父」這個頭銜,去短視頻平台做網紅賺錢。

羅福興説出一句被廣為流傳的金句:“出名和好感度還是有區別的。”

曾經説要退隱的他,去年入駐各大社交平台,每天晚上十點會在短視頻平台直播,每場觀看人數為500到1000人左右,平均一場大約有1000塊錢的收入。

在直播過程中,每當羅福興與其他主播連線PK輸掉時,他都會跳一支鳳舞九天,灑幾把水泥,末了,再放一個煙花綵帶。

當「最人物」問及羅福興,為何重新迴歸網絡,他答道:“人在每個年紀都會有變化,不能總靠着某種主義來生活,本質上,人是一種貪婪的生物。”

27歲的羅福興呈現出一種更加務實的狀態。

他想在老家蓋一座新房子,想要給母親一個安定的生活,也想儘可能幫助兩個在外打工的妹妹。

實現這一切,都需要錢。

羅福興在上海油罐藝術中心

面對社交平台上一些惡意的評論時,他抱着“忽略就完事”的態度。他覺得現在的自己“玩明白了”自媒體,並且“比一般人更懂媒體。”

聊到這裏時,羅福興忽然興奮起來,他滔滔不絕地分析各大媒體的調性和特點。在一番長篇大論之後,沉默片刻,他接着説:“其實,當所謂的好評或差評多了的時候,你會喪失知覺,覺得什麼都沒有意義,什麼都無所謂。”

無所謂,是羅福興如今抵抗外界的策略。

殺馬特到底是不是一種“反抗”,無所謂;要不要給殺馬特“正名”,無所謂;媒體究竟怎麼塑造自己,也無所謂。

“很多事情,並不是我能預料和控制的,不如想想明天怎麼能多賺 1000塊錢吧。”他説。

羅福興在798辦藝術展時,認識了現在的女朋友(右)

在羅福興看來,《殺馬特,我愛你》只是拍給精英階層和知識分子看的片子,雖然在一定程度上,讓這部分人瞭解到殺馬特羣體背後的殘酷真相,但大眾依然不瞭解,也不會關心這個羣體,片子對殺馬特羣體本身來講,沒有任何改變和幫助。而「殺馬特教父」的這個身份,雖然為他帶來了一定的關注度,但也讓他產生些許顧慮。在一些短視頻平台上,有關殺馬特的內容,經常會被限流。

現在更多時候,他願意把自己稱作為「手藝人」。

“即使不靠殺馬特,我也能吹出有意思的髮型,拿流量也是分分鐘的事情,「殺馬特」這個標籤貼在身上。它是加分了還是減分了?説不清楚。”

羅福興為顧客做殺馬特造型

開一家髮廊,依舊在羅福興的計劃之內,比起虛幻的網絡流量,他更相信做實業帶來的踏實感。但礙於疫情影響,這個計劃只能暫時放在一邊。

“你現在怎麼看待殺馬特?”

“當然很牛啊,在中國本土,突然野蠻生長出這樣一種審美文化。”

儘管平日裏,羅福興已不願再以殺馬特的造型示人,他給出的解釋是:“我即使不吹髮型也是殺馬特。羅福興是殺馬特,但殺馬特不是羅福興,就像馬克思是馬克思主義者,但馬克思主義者不是馬克思。”

羅福興在海邊

採訪那天是5月29日,距離羅福興的生日只差3天。

羅福興已經很久沒有慶祝過自己的生日,他有種隱隱的擔心,如果再過一個快樂的生日,會不會把曾經一些美好的畫面覆蓋掉。

五歲那年,父親買了一個麪包和一瓶大桶的可樂,為羅福興慶祝生日。那天,向來繁忙的父親推掉一切工作,陪他在海邊玩到凌晨一點鐘。在回家的路上,父親左手打着手電筒,右手緊緊牽着他的手,走了很遠很遠的路。

“我不想忘記這個畫面”,羅福興説。

父親去世以後,他再也不想過生日了。