那件玫瑰紅的毛背心(上)_風聞

外交官说事儿-外交官说事儿官方账号-让更多人了解有血、有肉、有情怀的中国外交官2022-06-16 09:58

人物簡介:朱曉林(原名黃玉楨)1921年3月8日出生於四川省樂山縣童家鄉鎮;1938年6月參加革命,同年6月加入中國共產黨,1937年至1939年在四川成都市協進高中讀書期間,積極投身抗日救亡學生運動。

1940年1月至1941年5月在延安中國女子大學學習,任黨小組長;1941年6月至1941年12月在延安魯迅藝術學院文學系學習,任黨支部書記;1942年12月至1943年6月在八路軍駐重慶辦事處工作;1943年7月至1945年8月在延安中央組織部參加整風和大生產運動,在延安大學財經系學習期間任黨小組組長、學習組組長;1945年9月至1945年11月在中央情報部書報簡訊社任編輯;1946年1月至1946年8月先後任熱河軍政幹部學校教員、冀察熱遼軍工部總會計等職;1946年9月至1947年8月先後在熱河省東部地區土改,任熱遼中學(區幹訓班)班主任兼教員;1947年10月至1948年10月任冀察熱遼中央社會部情報處組長;1948年11月至1949年7月任冀東行署公安處機要行政秘書、代情報科長。

新中國成立後,先後在湖南省公安廳、中南輕工業部、中南公安部、中南商業部、中央商業部、農業部工作,歷任科長、副主任、專員、副處長等職;1961年調入外交部工作,先後任我駐外使館二等秘書、一等秘書等職,為中國的外交事業作出了積極的貢獻。

1984年5月25日離休;2005年榮獲中國人民抗日戰爭勝利60週年紀念章;2006年3月14日因病醫治無效,在北京逝世,享年85歲。

母親朱曉林

2006年,是撕心裂肺的一年,我三次返京為的是看望病中和病危的媽媽,直至最後為媽媽送行。當我們姐妹流着眼淚整理媽媽的遺物時,看到延安魯迅藝術學院校友會2003年10月寄來的名錄登記表。顯然,媽媽沒有登記,更不用説回覆了。我不由地聯想到另一件事:2004年夏天,我和女兒以及她的老外同學參觀西安八路軍辦事處時,看到一份當年過往人員名錄,裏面也沒有我媽媽的記錄。當我把這件事講給媽媽聽的時候,她淡淡地説不必麻煩去聯絡人家了,路過那裏去延安的人太多了。

// (作者供圖)

// (作者供圖)

後來黑龍江省齊齊哈爾市為了紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利60週年修建了和平廣場,到北京徵集到了媽媽的手印。雖然到現在我還沒有機會去瞻仰,但我知道,像媽媽這樣一輩子默默無聞為國為民出生入死、鞠躬盡瘁的四野老幹部也許並不願意出什麼名,他們早已將生死名利置之度外了。但作為她的女兒,我永遠記得媽媽的音容笑貌,永遠記得媽媽那無比感人的《八路軍軍歌》的歌聲,也永遠記得媽媽為我買的那件玫瑰紅的毛背心。

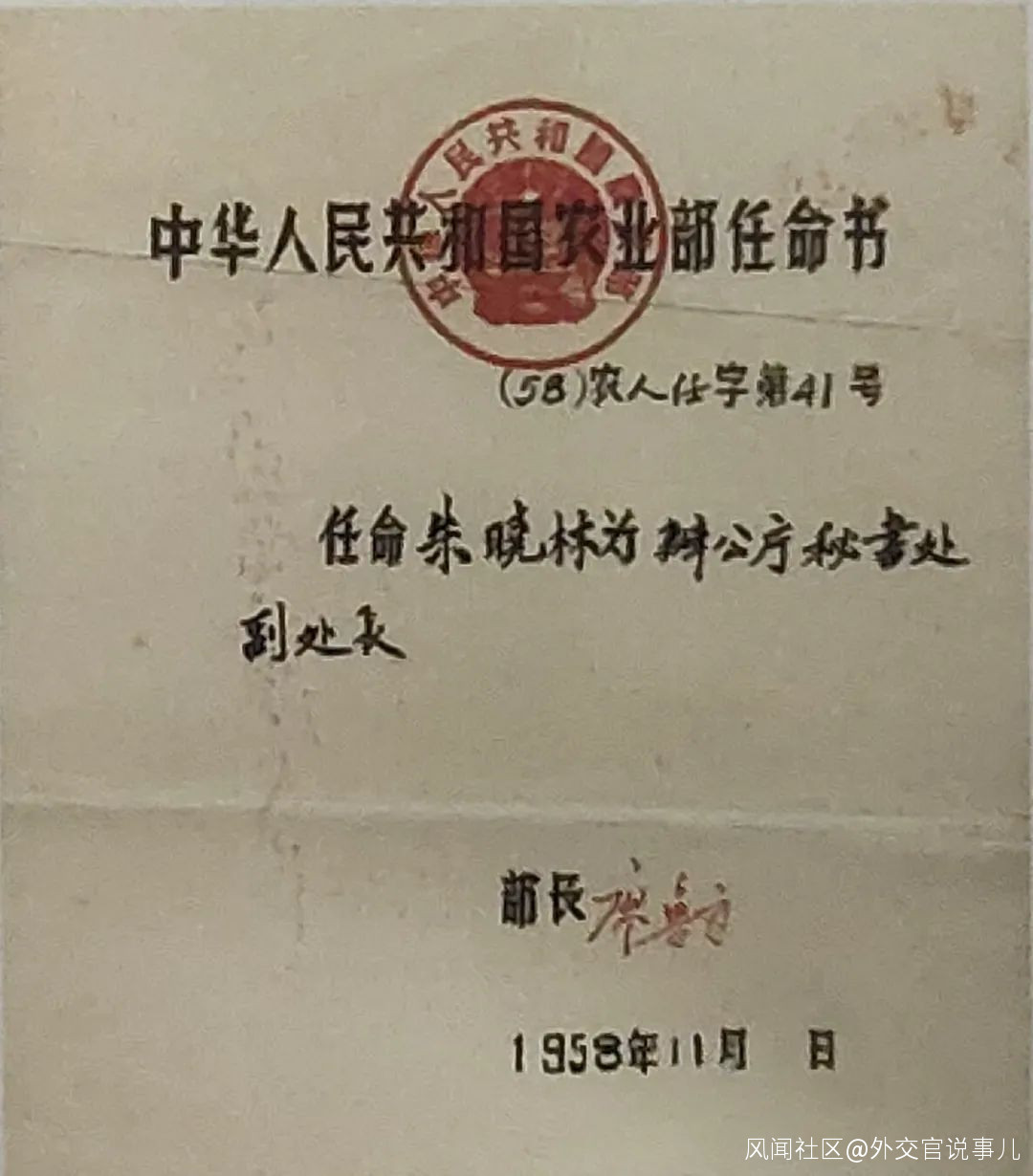

母親的部分任命書

根據外交部提供的媽媽的履歷來看,她的官職即使不是越做越小,也是能力才幹未能得到充分發揮。後來聽部裏的老同志説,在駐外使館時,媽媽曾有兩次調職的機會,但是身為一把手,又嚴於律己的父親硬是把機會讓給了其他同志。關於這類事,媽媽從來沒有談過,可以説是毫無怨言吧!

媽媽在懷我的時候得了肺結核,但她不甘人後,仍堅持上班,直到臨產。產後的媽媽體重只有80斤,當然也沒有奶餵我。後來我媽身體一直不太好,抗生素和止疼片幾乎從未斷過,中年時還在大街上昏倒過一回。現在我總是自責,是我讓媽受這麼大的苦吧?我是1歲的時候隨父母兄姐來到北京的。印象中,媽媽總是在不停地忙工作。她先是在商業部和農業部工作,調到外交部後分別在駐外使館、辦公廳以及圖書館等部門工作過。文革前在外交學院高幹班進修過幾年英文。

20世紀60年代的外交學院還隸屬於外交部,當時似乎沒有本科生,只有調幹班和高幹班兩類學生。前者主要培訓在職幹部,設有俄、德、西、日、英、法和其他小語種,後者專門培訓大使、參贊級幹部,外語只學英、法兩門。調幹班人員比較年輕,進度快,高幹班學員歲數大,進度就慢些。我記得媽媽所在高幹班有曹春根、白黎、周伯萍等人。

母親抱着小五

“世上只有媽媽好,有媽的孩子像塊寶”。每當唱起這首歌,我就一定會想起跟媽媽在外交學院的日子。我們小的時候就愛去外交學院看望一週六天都住校的媽媽。因為那裏有媽媽,也有好吃的。

學院並不大,但環境優美安靜,春夏鳥語花香。特別值得一提的是,校園裏有個果園,裏面種植的主要是葡萄。我們去學院不僅可以吃到新鮮水果,還能和媽媽一起到食堂吃到醬驢肉等美味佳餚。

到了飯點,我們高高興興地拿着飯盒和媽媽一起去食堂。路上有人問,這是老幾啊?我媽總是不忘在別人面前用四川鄉音誇我幾句:“是老五啊,讀的是十年一貫制試驗班,還有幾年就提前保送上北大了,將來搞尖端。”説得我特別不好意思。現在我知道了,原來這是媽媽無師自通地用了國內外一些教育界人士提倡的以鼓勵為主的教育方法,讓小孩從小就有自信心。

徐晃夫婦五個子女童年合影

有一次,我們待的時間太長,回家時間已晚。媽媽宿舍是兩人一屋,沒有我們住的地方,媽媽就給老朋友陳辛仁院長打了電話,我和三姐曉紅跟着媽媽一起來到院領導宿舍。陳院長夫人曉植阿姨熱情接待了我們,安排我們在她家住下。記得陳院長家有個和我們年齡相仿的男孩叫小熊,我們只是跟他打了招呼。當時,小孩之間男女觀念還是挺強的,我們也沒和小熊一起玩。

當然,我們到外交學院也不僅僅是為了有好吃的,我們還跟媽媽學英文。媽媽把她學的那些英文也全都教給了我。她們當時就聽“靈格風”錄音,教材也比一般大學豐富,各種英美文學課外讀物全部開放借閲。可能是因為都是老革命,不怕他們“中毒”吧!不過,我那點兒英文底子還來自育才學校三年級就開始的英文教學,來自北大畢業並精通英俄語的爸爸以及來自英語永久課代表、我的二姐咪咪。我要永遠感謝父母和姐姐對我孜孜不倦的教誨,特別是咪咪姐姐獨特的、愉快的説唱教學法。

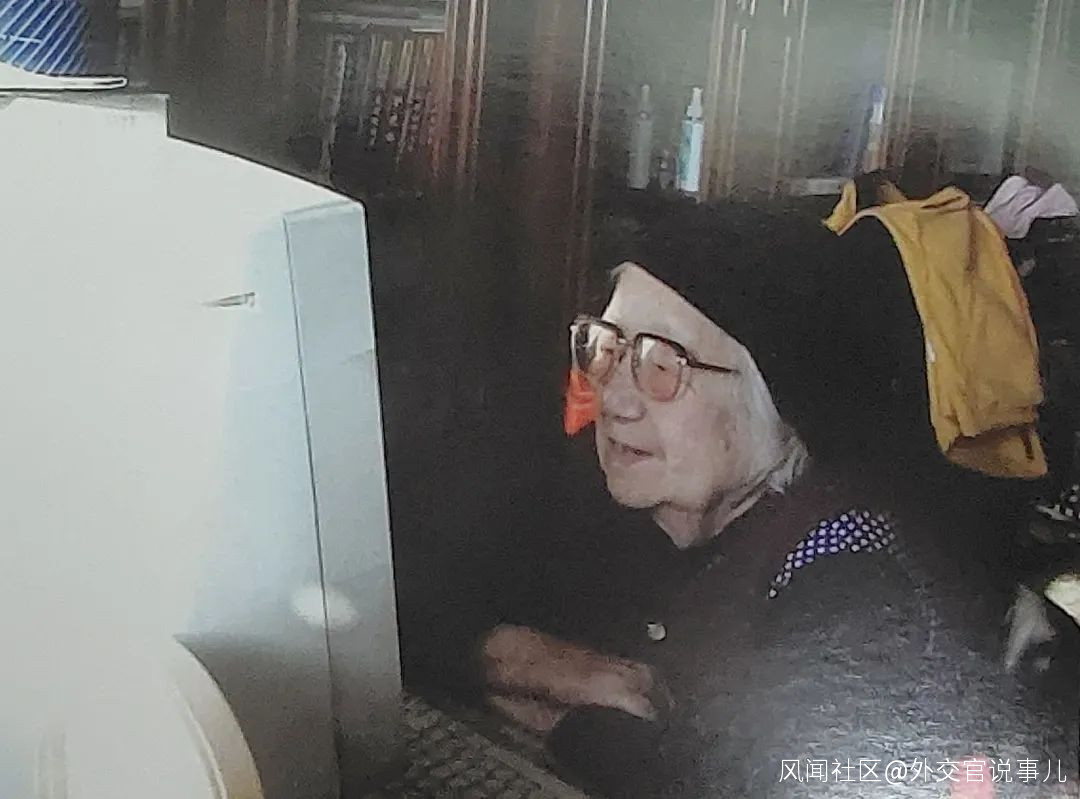

83歲的母親在興致勃勃地閲覽網頁

媽媽學英文特別刻苦,由於年歲大了,英文單詞總是不容易記住,她連坐公共汽車時也在背單詞。她還給我大姐講過一個她背單詞的笑話:售票員問她是不是要到米市大街?她回答説“Yes(是的)”,逗得全車人都笑了。2004年女兒的老外同學Jessica到中國旅遊的最深刻印象之一就是,想不到同學的姥姥竟然會説流利的英文。媽媽的英文雖然忘得比記得多,但她老人家敢説敢開口,這不正是學好外語所必需的嗎?

1966年6月,外交學院的文革開始了。媽媽和班上一些老幹部都當上了工作組成員。周伯萍叔叔去了北京外國語學院工作組,媽媽就近在外交學院工作組。於是,媽媽就有了奮力保護陳院長等老幹部的事蹟。當造反派企圖批鬥媽媽時,媽媽回答説自己是高幹班的學生,毛主席説“不能挑起學生鬥學生”,從而巧妙地躲避了造反派的鬥爭。不過,媽媽最終還是退出了工作組,不久,就去外交部山西離石“五七幹校”種菜去了。

外交學院,我們童年最愛去的地方之一,那些杯水林梢的小事,在別人看來似乎不值得一提。但對於我、我們姐妹,外交學院意味着有媽的日子,意味着快樂的時光,幸福的童年……

五十年代,徐晃、朱曉林全家福

話説爸媽雖然工作忙,但對我們五個一直住校的孩子的關愛也是竭盡了全力。週末和寒暑假我家通常僱有保姆或是有老家親戚來幫忙,我姐姐們也是烹飪好手,但無論有多少人做飯,無論媽媽是否準備參加外事活動,她都要擠進廚房忙活。媽媽做的川菜十分地道,來家中做客的爸爸媽媽的同事和我們的同學、戰友都愛吃,尤其是擔擔麪、魚香肉絲、麻婆豆腐、回鍋肉、粉蒸肉、臘肉豌豆飯和她自制的四川泡菜,大家總是吃得有飽沒夠。

暑假對我們來説是最歡樂的日子,尤其是在有皎潔明月的晚上,我們在院內自家搭建的葡萄架下,圍繞在母親身旁,真的是在“聽媽媽講那過去的事情”。我會唱的許多老歌紅歌,像《八路軍軍歌》《紅纓槍》都是媽媽教我們唱的,媽媽説,再不教你們唱就失傳了。前些年,我們從外地回北京探親時,也和媽媽聊起了過去。她記憶的空間好像特別大,從她輕聲靜氣的話語中,我才頭一次聽説她和周副主席、鄧大姐、林老(伯渠)等老前輩朝夕相處的日子,在抗日戰爭、解放戰爭以及新中國成立後的一些經歷。

我的外祖父、外祖母很早就去世了,我連照片都沒見過,只知道外祖父姓黃。聽媽媽説,她的祖上是廣東的大官,後來不知何故被貶至四川,但仍是當年樂山遠近有名的殷實人家。媽媽在號稱“四川的陝北公學”的成都協進中學上高中時,正值國難當頭,日本侵略軍佔領了東三省。她的語文老師是中共地下黨員,課上課下都給學生講中華民族歷史上抗擊外來侵略等可歌可泣的詩篇,當然,也指明瞭到重慶八路軍辦事處、到延安去的道路。在語文老師的影響下,媽媽於1938年加人了中國共產黨,當時她還不滿18歲。

媽媽在重慶八路軍辦事處一下子融入了革命大家庭,林伯渠和夫人朱明對媽媽愛護有加,還認做乾女兒。於是,原名叫黃玉楨的她,改名為“朱曉林”。媽媽在重慶八路軍辦事處待了一段時間後,隨林老等人啓程前往延安。他們星夜兼程,一路艱辛,在行進到封鎖線時被國民黨軍隊扣住盤查,幾經交涉才予以放行,同時還要躲避日軍飛機的狂轟濫炸,終於經西安到達延安。

21世紀初,延安女子大學校友在京聚會合影

(後排左五為朱曉林)

到延安後,媽媽先後在中國女子大學和魯迅藝術學院就讀,師從何其芳。她和女大同學的友誼一直保持至晚年,時不時參加聚會,回首往事,還參加了老幹部合唱團,高唱當年鼓舞人心的革命歷史歌曲。不過,聽媽媽説,在延安的“搶救運動”中,她也受罪不少。

像媽媽這樣出身富裕家庭的知識青年,雖然已經義無反顧地向自己的剝削階級家庭開了炮,但還是難以得到信任,必須“交代”自己在國統區的活動和證人。媽媽得了嚴重的失眠症,後又轉成偏頭疼。媽媽在後來的歷次運動中都保持低調,在任何單位都與同事相處得不錯,這可能跟早年受過這種政審有關。

“搶救運動”到了後期,李克農等老同志實在看不下去了,隨即報告了毛主席,這場運動才結束。正好此時,中央採取了一項新的、秘密的人才政策,讓家境富裕的黨員幹部返回國統區讀大學,以便動員廣大青年參加抗日,併為從事隱蔽戰線工作做準備。

媽媽聽從組織上的安排,和董老(必武)等人一起返回重慶八路軍辦事處。她一邊治病,一邊聯繫大學,還趁機回了趟樂山老家,雖然來去匆匆,卻也沒忘了鼓動鄉親們和家中子侄參加革命,還教當地老百姓唱抗日歌曲。我的二表姐黃雲英當時大約只有十二三歲的樣子,受了媽媽的影響,就和媽媽一起來到紅巖村,成了辦事處子弟學校的中學生。説來也巧,一直從事隱蔽戰線工作的爸爸這時也來到紅巖村,畢業於北大並在西南聯大呈貢分校教授過歷史和音樂的爸爸,也就順理成章地在八辦招待所和子弟學校給過往幹部和學生講授時事、歷史和音樂。

(注:原載於2006年4月12日《北京晚報》,出書時有刪改。)

未完待續~

圖文 |《新中國的外交官徐晃夫婦》

作者 | 徐小五

編輯 | 外交官説事兒 青巖