“給時光以生命,而不是給生命以時光”_風聞

随水-随水文存官方账号-2022-06-19 08:28

【一】

6月10號那天,終於帶外婆去拍了X光片,距離她4月9號摔跤已經過了整整兩個月。

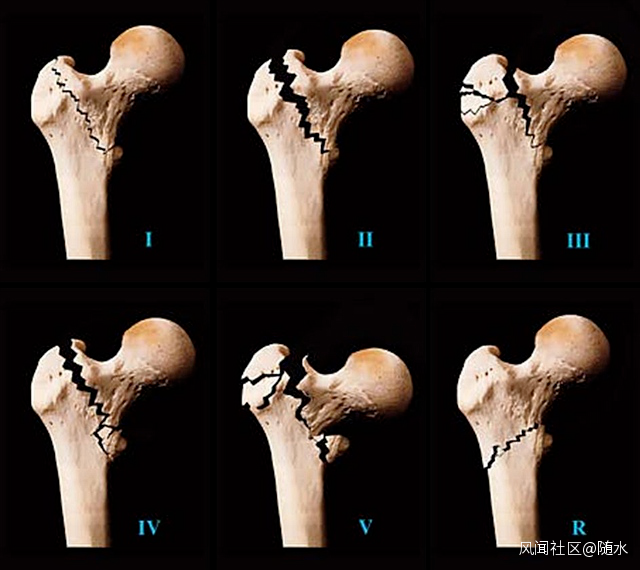

關於外婆摔跤的事情,之前在《“我們都生活在陰溝裏,但仍有人在仰望星空”》那篇裏詳細寫過,這裏不再贅述。由於封控期間的諸多限制,外婆摔跤後並沒有去過醫院——因為醫院只允許一個家屬陪同,且家裏的其他子女也沒有辦法來探望。在家裏養了兩個月的傷之後,外婆的情況雖然有所好轉,但臀部一直都有疼痛感,於是在社區衞生院重開之後,帶她去做核酸拍了X光片。X光片的結果正是我們之前最擔心的情況——髖部骨折——確切地説是股骨粗隆間骨折,也就是大腿骨連接股骨頭的部分斷了。由於延誤了兩個月,現在外婆的斷骨處已經產生了錯位癒合,斷裂的骨尖以一種十分駭人的姿態紮在她的大腿裏。

外婆的X光片

股骨粗隆間骨折的不同分型

髖部骨折也被稱為“人生的最後一次骨折”。對於年輕人來講,除非遇到極為嚴重的事故,髖部是很不容易骨折的;而老人由於骨質疏鬆,屬於髖部骨折高危人羣,像我外婆這樣一跤跌坐在地上就摔斷了粗隆間。根據臨牀數據,60歲以上的老人髖部骨折之後,超過50%會在一年內死亡。因為老人骨折之後需要長期卧牀,容易引起墜積性肺炎、靜脈血栓、壓瘡、泌尿系統感染等併發症。

當我知道是骨折時相當震驚,但我震驚的並非骨折這件事本身,而是這兩個月外婆是怎麼熬下來的?以我對骨折的認知,人骨折了之後難道不是應該疼得動都動不了嗎?過去兩個月我還每天抱着她去上廁所、洗澡,這該忍受了多大的痛苦啊?連拍片的醫生都説外婆“蠻彈硬額”——這句上海話的意思是説人在傷病疼痛的折磨下非常堅強。

外婆並不是想要堅強,她只是沒辦法而已。這兩個月裏我不知道聽她唉聲嘆氣了多少次——**“唉,我死麼死不掉,閻羅王不收我,活着也是受罪啊!”**除了肉體上的痛苦之外,她內心也充滿拖累家人的內疚,看着許多人圍着她轉,自己卻再也站不起來,讓她感到十分無助。我媽媽作為全職照顧她的勞力,不能離家超過1小時;我作為把屎把尿的勞力,不能離家超過3小時,若有事要出門必須提前關照好其他親戚來接班。我太太現在大着肚子,我兒子又特別鬧騰,我不帶他們出門的話,他們也走不遠,相當於一個人生病,四個人陪着“軟禁”。我作為一個居家工作靈活就業人員,倒是樂得足不出户,也從來沒有抱怨過;但時間長了,外婆自己難免會有越來越重的心理負擔,覺得對不起我們。

這麼嚴重的骨折,怎麼會過了兩個月都不知道呢?這主要是因為外婆摔壞的左腿本來就是壞的,20年前膝蓋的半月板便已損壞,早就習慣了不用左腿來承重。人體器官一向是用進廢退,或許正是長期以來的“閒置不用”,加劇了骨質疏鬆的問題。

跟大多數的髖部骨折一樣,股骨粗隆間骨折是沒法兒打石膏的,一般有保守治療和手術治療兩種方法。保守治療就是在家躺着,通過做牽引來避免錯位癒合,等着骨頭自己長好。據説通過保守治療能夠長好的可能性不到20%,而且做牽引也很遭罪……不過呢,由於耽誤了兩個月才去看診,外婆現在的情況已經沒法兒通過牽引進行保守治療了。

手術治療的存活率雖然高得多,但對病人本身的身體素質有要求,做手術意味着要麻醉、開刀、出血、打鋼釘、甚至置換關節……我實在很難想象要怎麼把鋼釘打進外婆脆得像石膏一樣的骨頭,而且打完鋼釘後續仍存在股骨頭壞死的可能性。

舅舅們先後去了兩家上海的三甲醫院問診,第一家醫院明確表示不收治,因為風險實在太高了,説這種關節置換手術的時間很長,90歲以上的老人光是持續麻醉的風險就非常大。那家醫院醫生給的建議是放棄手術治療維持現狀,老人家怎麼舒服怎麼來吧,她想要幹嘛就讓她幹嘛……第二家醫院則建議做手術,不過不進行複雜度更高、耗時更長的關節置換,只需要開刀打鋼釘把骨頭重新接好就完了。醫生説,手術風險當然是存在的,但如果手術成功的話,能大大提高外婆的生活質量,之後她可以自己翻身挪動甚至走路,照顧她的人會輕鬆很多。

外婆是個很簡單的人,小時候沒讀過書也不認識字,活到這把年紀在世間早已沒了牽掛。由於腿腳不便她本來就長時間卧牀,摔跤對她最大的影響是無法自己起牀上廁所吃飯,其他生活作息並無改變。兩個月來她已經習慣了新的生活方式,覺得自己現在這樣挺好,並不想再去醫院開刀遭罪。然而從家裏人的角度來講,或許總會覺得放棄治療説不過去,因此舅舅們目前基本上決定了要做手術——做手術就像一場賭博,可能減輕她的痛苦,可能拖延她的痛苦,也可能加速她的解脱。

【二】

別人家怎麼樣我不清楚,我家裏的四個老人,算上正在鬼門關前徘徊的外婆,有三個在去世前都受盡了折磨。我爺爺從中風到去世之間的十多年完全喪失了生活自理能力,後來又罹患老年痴呆,變得神志不清六親不認;爺爺解脱之後,辛苦照顧了爺爺十多年的奶奶還沒來得及喘口氣,身體緊接着就垮了,靠心臟搭橋手術續了命,在毫無生活質量和自理能力的情況下煎熬了好幾年,最後幾年也是變得神志不清連話都説不出……相比之下,死於膽囊手術醫療事故的外公反而受的罪最少。

肉體受罪只是一方面,由於生活無法自理,他們最後幾年可謂活得尊嚴喪盡。我爺爺是最嚴重的,我印象中他生病後嘴巴一直閉不起來,沒有牙齒的阻擋,腫脹的舌頭像狗一樣耷拉在外面,口水直流。大小便失禁更是老年人的普遍現象,我外婆現在就經常搞不清楚自己究竟是不是要拉屎、有沒有拉屎,有時候脱下褲子一股惡臭撲鼻而來……

照理説老人為社會做了一輩子的貢獻,退休之後理應安享晚年,可我這些年來自己家人身上看到的卻是經年累月的折磨,最後毫無尊嚴地嚥下最後一口氣……他們不但自己在最後的日子裏活得生不如死,還拖累了自己最親的人。家裏人常説,如果不是因為照顧爺爺,奶奶的身體不會那麼快垮掉——我奶奶的整個晚年都是在被病人和病痛的折磨中度過的,現在類似的事情也正發生在我媽媽身上……

在目睹我爺爺半身不遂且神志不清之後的很多年裏,我都一直試圖去理解——為什麼人對活着有如此強烈的執念?明明知道不可能好轉,每多活一天對自己對別人都是折磨,為什麼依然要吊着這口氣呢?

毫無疑問,現代醫學延長了我們的壽命,減輕了我們的痛苦,提高了生活質量;但在某些特定情況下,卻也使得一些人承受了更多的痛苦。賭王何鴻燊縱然家財萬貫,能夠一擲千金耗費巨資續命,生命中的最後幾年還不是尊嚴喪盡,成為一具被家人用來爭奪財產的傀儡。文學巨匠巴金95歲那年重病入院,他自己只想平和體面地離開這個世界,可由於巴金在文壇舉足輕重的地位,家人和領導要求讓他不惜一切代價活下去——被搶救回來的巴金從此成為了一件毫無生活質量的“擺設”,靠插管和呼吸機維持着生命……最後他被迫在病牀上生不如死地煎熬了6年之久,並留下了一句話——“長壽是對我的折磨!”

意識到這種“活越久受越多罪”的老人自然遠遠不止巴金,2017年,79歲的瓊瑤奶奶發佈過一封《寫給兒子和兒媳的一封公開信》,直言自己不求長壽,但求“速死”。

這是我人生中最重要的一封信。

我已經79歲,明年就80歲了!這漫長的人生,我沒有因為戰亂、貧窮、意外、天災人禍、病痛……種種原因而先走一步。活到這個年紀,已經是上蒼給我的恩寵。所以,從此以後,我會笑看死亡。我的叮囑如下:

一、不論我生了什麼重病,不動大手術,讓我死得快最重要!在我能做主時讓我做主,萬一我不能做主時,照我的叮囑去做!

二、不把我送進“加護病房”。

三、不論什麼情況下,絕對不能插“鼻胃管”!因為如果我失去吞嚥的能力,等於也失去吃的快樂,我不要那樣活着!

四、同上一條,不論什麼情況,不能在我身上插入各種維生的管子。尿管、呼吸管、各種我不知道名字的管子都不行!

五、我已經註記過,最後的“急救措施”,氣切、電擊、葉克膜……這些,全部不要!幫助我沒有痛苦的死去,比千方百計讓我痛苦的活着,意義重大!千萬不要被“生死”的迷思給困惑住!

我曾説過:“生時願如火花,燃燒到生命最後一刻。死時願如雪花,飄然落地,化為塵土!”我寫這封信,是抱着正面思考來寫的。

我會努力的保護自己,好好活着,像火花般燃燒,儘管火花會隨着年邁越來越微小,我依舊會燃燒到熄滅時為止。

至於死時願如雪花的願望,恐怕需要你們的幫助才能實現,雪花從天空落地,是很短暫的,不會飄上好幾年!讓我達到我的願望吧!

人生最無奈的事,是不能選擇生,也不能選擇死!好多習俗和牢不可破的生死觀念鎖住了我們,時代在不停的進步,是開始改變觀念的時候了!

瓊瑤奶奶“火花”、“雪花”的説法,在內涵上其實是抄襲了泰戈爾那句**“****生如夏花之絢爛,死如秋葉之靜美”**(Let life be beautiful like summer flowers And Death like autumn leaves.);瓊瑤奶奶這段話的最後一句我也認為值得商榷,對生死的執着恰恰是從當代開始的,因為科技的發展讓人們在一定程度上具備了掌控生死的能力,從而產生了一種能夠“無限續命”的幻覺;在從前人均壽命只有四十多歲的年代,就算想要執着於“活着”恐怕也執着不了。

【三】

無論是通過國外的影視文學作品,還是通過和一些醫護工作者的交流,我發現從普遍性來看,當代中國人似乎是全世界最怕死的羣體……我想,這或許是因為我們是世界上最大的無神論國家。

沒有人不怕死,這是我們生存的本能。然而由於社會環境、所受的教育、被灌輸的觀念不同,有一些羣體會比另一些羣體更能夠坦然接受“死亡”這件事,比方説無神論者、一神教徒、佛教徒、印度教徒羣體對於死亡的觀點和看法當然會很不同;另一個例子是,二戰期間太平洋戰場上的日本士兵顯然要比美國士兵更加無懼死亡。

跟宗教信徒相比,無神論者的特點是務實,不相信身後虛無縹緲的承諾,着眼於現世的成就,非常勤奮和努力,這是中國能在短時間內飛速崛起的一個重要原因;然而也正由於務實的特點,無神論者在心理上很難應對死亡這種虛無縹緲的事情。

首先,無神論對死亡的描述實在太過真實、冷酷、直白,讓人很難不產生恐懼和焦慮;其次,當一切立足於唯物主義的無神論,那麼人們難免會去一味追求“生命的數量”——因為“生命的質量”是一種主觀屬性,無法進行量化,只有“生命的數量”才能在客觀上進行量化統計。我們能夠比較中國人和美國人的人均壽命、人均收入,但沒法兒比較人均生活質量不是嗎?美國人可以説他們吃了更多的牛肉,但我們也可以説中餐做得更好吃。就連不丹這種愚昧貧窮的國家,都能腆着臉自稱是“世界上最幸福的國家”。(參見《全球排名倒數第十!是什麼讓印度人民的幸福感崩塌?》)

不丹之所以敢大言不慚,是因為他們可以用宗教對自己國民進行“幸福感”的洗腦教育。宗教是一種精神毒品,但就像鴉片、嗎啡具有藥用價值一樣,這種“精神毒品”也有其積極作用——緩解人類對死亡的恐懼和焦慮。

我在印度瓦拉納西(Varanasi)遊覽時,時常流連於恆河邊的燒屍河壇,平均每五分鐘就能看到一具屍體被運來火化,骨灰直接傾倒入恆河中。屍首用象徵印度教的明亮橙黃色綢布包裹,裝飾以大量的鮮花。我從未在家屬臉上看到過悲傷和恐懼,他們大都極為平靜甚至欣喜地接受這一切。因為印度教徒相信這一世的死亡之後能夠進入下一世的輪迴,恆河是連接天界、凡間、冥界的通道,在恆河邊火化是頗為圓滿殊勝的功德。(參見《恆河為什麼會成為印度的聖河?(上)恆河之水天上來》)

又比如在藏傳佛教寺廟慶典的金剛神舞(Cham Dance)中,有一個重要主題是展現死後的世界,目的是讓人們在生前就熟悉陰間鬼神的形象,死後不會由於進入陌生環境而驚慌失措,從而為“中陰救度”做好準備。(參見《拉達克往事11·不期而遇的“香格里拉”》)

恆河邊的葬禮,將人引渡到下一個世界

金剛神舞中對死後世界的展示,這兩位是閻王

藏傳佛教寺廟中也經常能見到駭人的“死亡教育”,目的正是通過“脱敏療法”讓人克服對死亡的恐懼

正因為具有這種能夠讓人直面死亡的力量(儘管是虛妄的),人們總是會自發地在宗教上尋求慰藉;相對的,假如我們被告知**“人只能活一次,一旦死去便化作虛無”**,這無疑會讓許多人在感情上難以接受。因此人們更願意選擇相信天堂、來世、解脱,甚至寧可死後下地獄,也不願自己的神識湮滅。魯迅就説過:“我們中國人是相信有鬼(近時或謂之“靈魂”)的,既有鬼,則死掉之後,雖然已不是人,卻還不失為鬼,總還不算是一無所有。”

在絕大多數宗教中,“死後會怎麼樣”、“如何看待死亡”都是非常基本且重要的問題,“死亡教育”堪稱是一項“靈魂工程”。我這些年讀過的書裏面,最典型的可以歸類為“死亡教育”的書應該就是《西藏生死書》(The Tibetan Book of Living and Dying),這本書基於藏傳佛教的一些哲學和理論,教導人們應當以何種態度看待並接受死亡。《西藏生死書》的全本現在在國內已經找不到了,只有美其名曰“精華普及本”的刪減版。不過這本書被刪減倒也不冤,裏頭傳教性質的私貨實在有點多。我記得當年在讀繁體版《西藏生死書》全本的時候,讀前半本經常有醍醐灌頂的感覺,後半本卻像拙劣的嵌入式軟廣。但總的來説,這本書還是值得去讀一下,因為我們實在太缺失相關的死亡教育,書中關於生死的哲學道理放諸四海而皆準。

中國對“死亡教育”的缺失並非偶然,跟外來文化相比,中國儒家文化自古以來都不提倡對死亡的研究。打孔子那會兒起,儒家就教大家要活得務實:“未知生,焉知死?”——活着的事情還沒搞清楚,幹嘛費勁兒去研究死後的事情?又教大家“敬鬼神而遠之”、“子不語怪力亂神”,於是就把這個問題糊弄過去了。或許是因為孔子的教誨在前,中國人歷來覺得“幽冥之事”不可言説,大家對“死後會怎麼樣”的問題一直都稀裏糊塗敷衍了事,從來沒有一個讓大多數人達成共識的標準答案。我們莫名其妙地保留着祖先崇拜,同時又吸收了一部分佛教的生死觀——陰曹地府和輪迴轉世這些概念其實都是印度傳過來的;近百年來受基督教文化影響還引入了天堂的概念。那麼問題來了——**中國人死後究竟是位列廟堂享用香火呢?還是到十殿閻王那裏報到之後等分配呢?是重新投胎進入輪迴轉世呢?還是上天堂呢?**從習慣上來講,很多人每年都在祭掃燒紙;從感情上來講,很多人又覺得上天堂最省事兒。因此現在每當網上有受到關注的遇難者新聞,底下的留言通常都是一大片“天堂沒有XXX”——這個句式已經成為了一種習慣性的自我欺騙和自我安慰,其實那些留言的人自己也不相信有天堂——假如人一死就能上天堂,那為什麼還要為他們的死難過呢?難道不是應該“鼓盆而歌”嗎?

歸根結底,很少有中國人真的相信死後會上天堂或者進入下一世的輪迴——有很多人或許嘴上會這樣説,但心裏並不確定,內心深處不可避免地對死後的萬事俱休懷有深深的恐懼。

與缺乏“死亡文化”相對的是——或者説正因為缺乏“死亡文化”,咱們中國自古以來都一直有着獨特的“長生不老”文化。從秦始皇開始,我們就孜孜不倦地追求各式各樣延年益壽的長生術,從煉丹修仙到採陰補陽,從未放棄過對長生不老這一終極夢想。光是一本《西遊記》中,就能找到各種讓人長生不老的法門——蟠桃、人蔘果、金丹、元陽採補、唐僧肉……甚至連塗改生死簿都行!世界各地的其他文化中不能説絕對沒有“長生不老”,但遠遠沒有我們中國人這麼執着。

因此,國外流行的“臨終關懷”(Palliative care)在中國一直都很難開展。臨終關懷的目的是讓老人有尊嚴、有準備,舒適、優雅地“走向彼岸”,主張不加速也不拖延死亡,減少老人的痛苦,讓死亡處於一種“可控制”的狀態下。可由於我們根本不相信有“彼岸”,**不管如何死去,都是不可逆轉的終結,**唯有活着才是“可控制”,一切的好與不好都必須建立在“活着”的基礎上。因而我們熱衷於千方百計延長“活着”的時間,卻並不特別關心“活着”的質量。

在從前,為了緩解人們對死亡的焦慮,儒家倡導“生死有命,富貴在天”、“盡人事,知天命”——生死富貴這些東西早就註定好了的,要敬畏天命,不要強求。進入現代社會破除了封建迷信之後,我們對天地鬼神的敬畏土崩瓦解。可是人類這種愚蠢的動物吧,總得信點兒什麼才舒服,這是我們心靈的侷限性。

無神論羣體在無神可信了之後,最容易順水推舟去信仰的就是“科技”——這裏需要説明的是,信仰科技和尊重科學知識是兩碼事兒,正是因為科學知識不足才會把科技當做“萬金油”——科技的進步能讓人們的生活水平以肉眼可見的速度提高,比求神拜佛管用多了!主動加入“科技教”的信徒不在少數。於是乎,“人定勝天”、“現代醫學無所不能”取而代之成為了人們在面對死亡時的新信仰,讓他們再一次隱約看到了“長生不老”的希望。北京大學醫學人文研究院的王一方教授曾表示,不少中國人的潛意識裏都有一種“醫學萬能”的想法——病人只要送去了醫院,疾病就應該得到治癒,就不應該會死;如果病人死在醫院,那就一定是醫院、醫生方面的疏忽和過錯——這正是中國特色“醫鬧”之所以會存在的重要原因。

也正是因為基於這樣的潛意識,當某些中國人一旦看到了“傳染病可以被阻斷和控制”的可能性,就會不惜一切代價去實現——“既然死亡可以避免,為什麼不做呢?”有一部分人打心眼兒裏相信,在現代醫學的加持下,人的“必死性”可以被改變,自然規律可以被打破——只要阻斷了某種病毒的傳播,就能避免基礎疾病纏身的老人的死亡,“長生不老”的千年幻夢終將可以實現。

【四】

對死亡的焦慮和對生存的執着,乃是一體兩面。我們是如此怕死,因此“好死不如賴活着”、“生命至上”、“生命權是最大的人權”這些觀點在中國有着大批的信眾。這些話乍聽之下似乎沒毛病,其實經不起推敲,假如人生在世只把“活着”作為唯一的訴求,那麼這個世界恐怕不會特別美好。

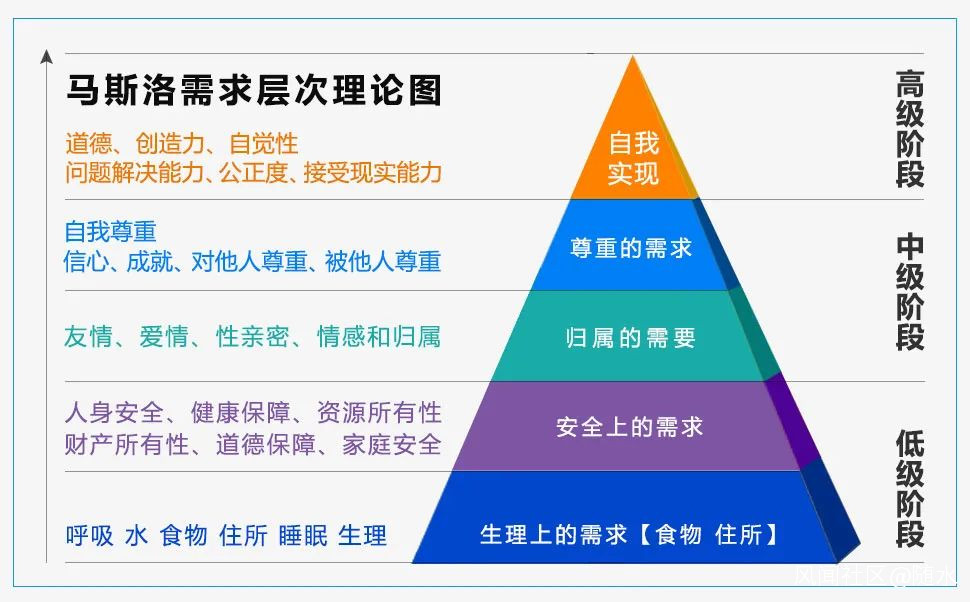

是的,活着是一切的根本,對於死人來説一切都沒有意義。在馬斯洛需求層次理論中,生理需求和安全需求是最基礎的。很多人應該會認同這樣一個比喻——活着是1,財富、成就、家庭等等都是後面的0。其實這個比喻並不準確——只有健康、自由地活着才是1,而不自由不健康地活着,可以是-1。

那麼健康和自由哪個更重要一些呢?顯然是自由,健康的目的難道不就是為了自由嗎?失去健康的本質難道不就是失去行動的自由嗎?假如連家門都出不去,我幹嘛還需要可以奔跑可以攀登的雙腿?人固然要活着才能談其他,可是假如我們把“活着”作為唯一的追求,為了滿足安全感,以“保護”之名犧牲掉自由以及其他各種權利,我們和籠子裏的動物又有什麼區別呢?人類之所以區別於動物,正是因為我們有更高級的上層需求——只有當馬斯洛需求被完整滿足的時候,我們才能成為完整的“人”;犧牲上層需求來滿足底層需求,無疑是一種野蠻的倒退。

然而以“保護”之名限制他人的自由似乎極為普遍,關於這一點我最近在帶娃的時候深有體會。

饅頭回到上海之後,很快就成為了我們小區裏的“明星”,因為他實在太過“放浪形骸”,而我身為家長也相當的“放任自流”。有次小區裏一個不認識的鄰居主動來跟我説:這個小孩子看起來好像混血兒。我説他確實是混血,但你是怎麼看出來的?饅頭雖然混血但依然是中國人長相。她説因為你們帶小孩的風格不像中國家長。

除此之外,我也碰到過一個上海本地老阿姨,看到我“放蕩不羈”的帶娃方式後,在邊上用上海本地話嘀咕,説我們肯定是“外地寧”——在充滿優越感的本地老阿姨眼裏(儘管在市區上海人眼裏她屬於“鄉下人”),大概只有“低劣的外地人”才會像我這樣帶娃;並且她對自己的判斷十分自信,認定我聽不懂她講的本地話。

許多中國家長,尤其是城市裏的家長,對孩子的保護往往是360度的——這個不能摸,那個不能碰,這裏不能走,那裏不能去,稍有風吹草動就如臨大敵狀;而我們家的饅頭在外面奔跑、摔跤、鑽草叢、把髒東西塞進嘴巴里、在水坑裏跳得渾身濕透、光着腳跑來跑去、摸貓摸狗、喝生水……我都由着他去。儘管他滿腿都是烏青塊,臉上也經常破相,我覺得並沒什麼大不了的。常有老年人在邊上看得心驚肉跳:摔跤怎麼辦啊?拉肚子怎麼辦啊?被貓抓了怎麼辦啊?我對此滿不在乎:過去的孩子不都是這樣長大的嗎?摔跤就摔跤,生病就生病,只要沒有生命危險就行,又不是治不好。我當然也不是完全不管,我會按照我的標準來評估風險——如果饅頭爬到高處,我一定會在左右護着他;如果附近有車來往,我會用身體擋在他面前;我允許他親近大自然的花草泥土(不包括夾竹桃、曼陀羅等有毒植物),但會阻止他撿拾煙屁股之類的垃圾,也不會讓他接觸生活中的化學品。

大多數人都無法忍受看到孩子這樣躺在草叢裏,我都隨他去,蟲子咬就咬吧,咬不死就行了

在我旅行的過程中,見過世界各地不同人帶孩子的方式,然而我只在中國見過四個大人前呼後擁着一個孩子,在國外倒是經常見到一個大人帶兩三個孩子。我有理由相信國外那種放養孩子的方式才比較符合人類的自然天性,畢竟“獨生子女”並不是一種十分自然的現象。我會在我認為的安全範圍內,最大限度地讓饅頭探索這個世界,但問題在於,不同的人對“安全”的定義是不一樣的。

拿我自己來説,我在衞生問題上可説是毫無底線,信奉“不乾不淨吃了沒病”,並且在長期實踐從未中過招,從而鍛煉出了一副百毒不侵的好腸胃——要不然的話我怎麼能在印度心安理得地生活呢?饅頭有時故意把食物弄到地上,還踩上一腳,我會面無表情地把他踩過的食物撿起來再餵給他吃。有次饅頭撿了一個已經曬得發白、一碰就碎的狗屎塞進嘴裏,我太太在邊上抓狂(大多數人應該都會抓狂),我內心卻毫無波瀾——就算有什麼病菌寄生蟲,也難以在這乾透白化的狗屎裏存活吧?如果這粒狗屎已經被踩碎成灰散落到大自然裏,你又如何能夠辨別呢?非要追究的話,世界上有哪一片泥土從未沾過屎呢?在我的訓練下,饅頭現在也練出來了一副強大的腸胃,不管啥髒東西塞嘴裏都從來不生病——清潔衞生的環境不過近幾十年才剛有的,人類的免疫系統和消化系統,本身就有應對自然界中的病菌的能力,更有研究表明讓小孩適度接觸動物糞便有利於健全他們的免疫系統,避免產生過敏症。

我知道一定有無數人會強烈抗議我的帶娃方式,尤其是那些有潔癖的上海老阿姨,看到我帶娃的方式經常在邊上大呼小叫長吁短嘆,忍不住就要出手相幫。我太太帶娃的風格也比我保守很多,她總覺得放任饅頭在外面跑來跑去太危險,於是就會簡單粗暴地把饅頭像動物一樣關在椅子裏或者圍欄裏。我跟她在這個問題上便存在分歧——我認為不能為了保護饅頭就過度限制他的自由,阻止他去探索這個世界。在風險可控情況下,即便我預判到饅頭會摔跤會受傷,依然會讓他自己去嘗試——只有當他自己嘗試過、疼痛過之後,才能學會下次不去犯同樣的錯誤。人生活在世界上本來就需要面對各種各樣的風險,紙上得來終覺淺,不讓他自己去實踐,他又怎麼能長大呢?——歸根結底,沒有人能保護他一輩子。

在孟加拉的貧民窟,看到一個小孩兒被繩子綁在家門口——大人沒有時間管他,又怕他亂跑,於是就採取了這種方式

當然,我承認我家饅頭出意外的風險肯定高於其他小孩,但為了讓他更好的學習和成長,我在評估得失之後願意承擔這個風險。整個疫情期間,無論是在印度還是在中國,饅頭都沒有戴過口罩,他自己不肯戴,在勸説無效後我決定不再強迫他。有人拿兒童死亡的病例嚇唬我,我絲毫不為所動——能夠讓兒童夭折的疾病多的是,在新冠還沒有出現之前,每年全球都有70萬到100萬5歲以下兒童死於肺炎球菌疾病,而中國兒童的死亡人數則是3萬(不同來源的數據可能有出入)——過去人們從來沒有因為肺炎球菌要求兒童戴口罩,我現在為什麼要為了一種對兒童致死率更低的傳染病扼殺掉他呼吸的自由呢?要是饅頭連一種大多數人都能安然無恙的病毒都扛不過,那隻能説明他本來就不適合生活在這個世界——這並不是什麼僥倖心理,而是我權衡了風險之後的選擇。假如説現在外頭有一種傳染病,小孩兒中招後死亡率極高,那我肯定也會把他嚴防死守保護起來。

一方面,安全和自由不可兼得;另一方面,凡事過猶不及,無論是“過度的安全”還是“過度的自由”,都會產生副作用,需要進行權衡。可問題仍在於,不同的人對“過度”的定義不同,比方説中國人可能會覺得美國人“過度自由”,但美國人自己可不這麼認為。人類天生就有趨利避害的心理,在權衡得失時,每個人心中都有自己的一杆秤。就好像在疫情早期,死亡風險很高,大部分人都願意犧牲一部分自由來換取安全;然而隨着病毒的不斷變異,防範病毒需要犧牲的自由越來越多,可以規避的風險卻越來越少,成本和收益完全不對等,許多人經過權衡之後就不樂意了。由於每個人的風險偏好和得失是很主觀的,因此就造成了彼此的對立和輿論的撕裂。就連我跟我太太都沒法兒在“究竟要給饅頭多大的自由”這個問題達成共識,類似的問題又怎麼可能指望全社會達成共識呢?

在如何權衡“安全與自由”的問題上,我並不在乎小區裏那些老阿姨是否與我達成共識,因為我早已在先哲那邊找到了共鳴和肯定。

大劉的《三體》讓17世紀法國數學家帕斯卡的一句話家喻户曉:“給時光以生命,而不是給生命以時光。”(To the time to life, rather than to life in time)——短暫而精彩的人生,勝過漫長而虛度的光陰;我們大家更熟悉的一句話是:“生命誠可貴,愛情價更高,若為自由故,兩者皆可拋。”(Life is dear, love is dearer. Both can be given up for freedom.)——所以我相信,肯定不止我一個人認為,自由是比生命更重要的東西,生命權要基於自由才有意義。

在我的認知中,以過分高昂的生命質量為代價,去追求有限的生命數量,無疑是在捨本逐末;少數人的生命權是很重要,但它不應該成為侵犯多數人其他權利的理由**—**—每個人首先應該像一個獨立的人那樣對自己負責,而不應該像一個被溺愛被寵壞的孩子那樣成天要求別人對自己負責。我們不能為了不產生0,就把大多數人弄成了-1的狀態。

人之所以成其為“人”,生命之所以成其為“生命”,都是因為我們在“活着”之外還有着更高的追求;假如將這些東西剝離,那麼人將不再成其為人,同時生命的重要性本身也將不再成立**,不值得去拯救**。

我知道會有許多人無法認同我的這種想法,由於“死亡教育”的缺失,他們對0的畏懼遠大於-1,信奉“好死不如賴活着”,習慣了逆來順受,不在乎尊嚴和自由,為了滿足像籠子裏的動物那樣活着的可悲安全感而不惜踐踏自己和他人的權利……

誰讓我們只能活一次呢?

可是,難道不正因為我們只能活一次,才更應該勇敢地、自由地、按照自己的想法去活嗎?

反正我們只能活一次。

人永遠都無法知道自己該要什麼,因為人只能活一次,既不能拿它跟前世相比,也不能在來生加以修正。如果生命的初次排練就已經是生命本身,那麼生命到底會有什麼價值?正因為這樣,生命才總是像一張草圖。但“草圖”這個詞還不確切,因為一張草圖是某件事物的雛形,比如一幅畫的草稿,而我們生命的草圖卻不是任何東西的草稿,它是一張成不了畫的草圖。只能活一次,就和根本沒有活過一樣。

米蘭·昆德拉《不能承受的生命之輕》