邪教就在你我身邊——從多維度認識和判定邪教(6)_風聞

国际邪教研究-国际邪教研究官方账号-珍爱生命,愿天下无邪!2022-06-23 20:06

二、如何多緯度地認識和判定邪教

(五)從法學的角度如何認識、判定邪教

在現代文明社會,特別是政治文明不斷發展完善的社會,法學意義上的邪教概念不僅與政治學意義上的邪教概念是統一的,而且與社會學意義上的邪教概念也是統一的,因為法律一般是統治階級意志的體現,是為社會文明和經濟發展服務的。

1.中國古代很早即立法禁止邪教或類邪教行為

中國自古以來就重視以文化人,教育立國,儒釋道構建的真假、是非、善惡、正邪等成為主流意識形態和社會輿論褒貶、取捨的核心觀念。所以,左道、妖術、異端、妖訛及邪教一詞很早就進入官方政治文件之中。中國歷史上最早提到的邪教罪名是“執左道”罪,包括巫蠱、祝詛、作妖書等行為,通常被處死刑。如《禮記·王政》中記載:“執左道以亂政,殺”。

中國反邪教立法始於漢朝時期,《漢律》中就規定了“執左道”、“造畜蠱毒”、“造厭魅”、“妖言妖書”等罪名,用來懲治巫術、邪教類犯罪。妖書妖言罪是借神鬼之口製造和散佈對政權不滿以煽動民眾的異端邪説行為,即類似今天“散佈封建迷信”、“編造歪理邪説”罪。此罪首設於秦,漢呂后廢“謠言令”,後漢文帝復設,唐代細化為造妖書妖言罪、傳用妖書妖言罪和私存妖書妖言罪。宋代農民起義與“妖書妖言”多有聯繫,宋刑嚴治此罪,不僅重判此罪,還規定這類犯罪不能赦降和免除。明律對此罪重罰,“凡造讖緯,妖書妖言及傳用惑眾者,皆斬。若私有妖書隱藏不送官者,杖一百,流三年”(《問刑條例》)。清朝條例“凡妄布邪言,書寫張貼煽惑人心,為首,斬立決,為從皆斬監候”。

“祝詛罪”是祈禱鬼神加害皇帝的行為,“巫蠱罪”是巫女用神道迷信詛咒皇帝的行為,即使這兩種行為不會對皇帝造成實際危害,但均以腰斬問刑。西漢徵和二年,漢武帝長子太子劉據因被江充、蘇文等人誣陷以巫蠱詛咒父親漢武帝,被迫發兵起事誅殺江充,導致漢武帝以為兒子企圖謀反而派兵鎮壓。兩方對戰導致長安城中死傷過萬,最後太子兵敗逃亡,自縊而死,此事件史稱“巫蠱之禍”。從發端到結尾實際前後罹難有四十多萬人,大量政治軍事人才的流失成為西漢政權衰落的重要歷史原因。

隋唐時期,宗室官僚敬事鬼神,篤信厭勝的左道觀念,巫蠱、厭魅行為犯罪大肆氾濫,故朝廷明確“造畜蠱毒罪與造厭魅及造符書祝詛罪”,列入“十惡”罪第五位。《唐律疏議·賊盜律》記載“清造畜毒”及教令者,絞;造畜者同居家口雖不知情,其里正知而不糾者,皆流三千里;造厭魅罪自隋唐至明清均以謀殺論。

元代各地多有假借宗教名義進行反抗起義者,元統治者對此特設“偽造經文罪”。規定:“諸僧道偽造經文,犯上惑眾,為首者斬,為從者各以輕重論刑。諸以非理迎賽祈禱,惑眾亂民者,禁之。……諸陰陽家天文圖讖應禁之書,敢私藏者罪之。諸陰陽家偽造圖讖,釋老傢俬撰經文,凡以邪説左道誣民惑眾者,禁之,違者重罪之。”(《元史·刑法志》)元后期,兼此條例和軍事鎮壓對付白蓮教、彌陀教等宗教組織的起義。

至明代,首次將“禁止師巫邪術罪”入律,這是中國古代預防懲治邪教犯罪的第一款專門條法,為清代引“邪教”這一罪名入律奠定基礎。“師巫邪術罪”《明律集解·附例》記載:“凡師巫假借邪神,書符咒水,扶鸞禱聖……一應左道亂正之術……煽惑人民,為首者絞,為從者各杖一百,流三千里”。

清政府統治時期,邪教犯罪案件更是頻發,清順治十三年(1656年),“邪教”一詞正式刊載在官方文書中,當時諭令中出現“凡左道惑眾”,“踵行邪教”,“加等治罪”的規定,由“妖”而稱“邪”,反映出統治者意識到這類犯罪是人事而不是神事。乾隆時,“大逆罪”下設“興立邪教罪”,居於“十惡”之首,規定其本人愚妄或希圖誆騙財物,興重邪教名目,或因仇恨造邪説煽惑人心罪,為滅九族之罪。清代統治者對邪教犯罪十分重視,在 “禁止師巫邪術”、嚴懲“造妖書妖言”等條款的基礎上,還規定:凡妄布邪言、書寫張貼、煽惑人心者,為首者斬立決,為從者皆斬監候,習天文之人妄言禍福和傳辟邪術、道士施法致人死亡,依其罪行分別處絞監候、充軍和杖刑。邪教犯罪一般比照謀反大逆定罪處罰。

除上述刑典規定罪名外,歷代統治者還頒佈特別欶令和行政法措施懲治邪教、巫術活動。帝王頒佈懲戒令,多由於當時邪教猖獗,故從重打擊。如宋高宗紹興十一年頒佈“吃菜事魔條法”,赦令禁止“吃菜事魔”和“夜聚曉散傳習妖教”。各代統治者必兼用行政手段打擊“邪魔外道”,除要求信眾“還隸民籍、具結悔過”外,都要收繳經書、焚燬經板、拆除邪祠、銷燬偶像、查抄教產等。明代曾發佈《毀無為教告示》決定焚燒經板、經文。清代針對無為教也頒佈過類似的行政法。

2.新中國立法懲治會道門和邪教

清朝亡後,民國政府實行宗教信仰自由政策,多數民間宗教和秘密教門被政府承認,註冊為宗教團體或慈善組織,只有極少數被政府取締,因而各種邪教或類邪教組織“會道門”得到很大發展,它們實際是元明清流傳的各種秘密教門和邪教衍化而來。新中國成立之初,全國共有各類會道門300餘種,道首和骨幹分子約82萬人,道徒約1300萬人,約佔當時全國總人口4.75億的2.9%。

1949年1月4日,華北人民政府發佈《華北人民政府解散所有會道門封建迷信組織的公告》,指出:會道門組織是“封建迷信的非法的社團,且常為反動分子操縱利用,以進行各種反革命活動,在過去抗日戰爭及解放戰爭中,都曾發生破壞作用,若任其存在與發展,則對革命事業與人民利益必將大有損害”。

1949年8月9日,東北行政委員會發出《佈告》,自佈告之日起,所有東北會道門一律解散。

1951年2月2日,中央人民政府公佈了《中華人民共和國懲治反革命條例》規定“利用封建會道門進行反革命活動者,處死刑或無期徒刑;其情節嚴重者處三年以上有期徒刑”,為打擊反動會道門提供了強大法律武器。

通過三年持續開展取締反動會道門工作,一大批道首骨幹受到了法律制裁,成千上萬道徒爭相退道,封建統治階級一千多年屢禁不絕、甚至愈演愈烈的邪教問題,包括巫婆、神漢、風水、算命、占卜、扶乩一類活動也一時基本消失,如同禁絕鴉片、取締關閉賭場和妓院一樣,成為中華人民共和國受到最廣泛稱頌的社會成果。

改革開放後,國家糾正了一系列極左政策,貫徹落實宗教信仰自由政策,五大宗教都得到迅速的恢復和發展,但同時,社會上興起了持續近二十年的氣功熱、特異功能熱、宗教熱,各種邪教和類邪教也隨之沉渣泛起,直到1999年前後發生法輪功邪教事件,引起黨和政府的高度警惕,制訂了一系列的相關政策和法律法規,上述三熱和邪教問題才得到顯著的遏制。

1997年3月14日,經第八屆全國人大第五次會議修訂的《中華人民共和國刑法》專門對組織、利用邪教組織犯罪作了規定,明確了對組織、利用邪教組織破壞國家法律、行政法規實施等犯罪行為的處罰問題,為依法打擊邪教組織的犯罪活動提供了有力的法律武器。

1999年10月30日,第九屆全國人大常委會十二次會議通過的《關於取締邪教組織防範和懲治邪教活動的決定》(以下簡稱《決定》,是依法綜合治理邪教的綱領性文件,從而拉開了我國依法綜合治理邪教的序幕。

20多年來,我國不斷完善防範和處理邪教的法律、法規,先後制定了相關法律、法規、規章等40多項,初步形成了我國防範處理邪教問題的法律體系,並依法認定和處理了包括法輪功在內的23種邪教。

2015年11月1日《中華人民共和國刑法修正案(九)》頒佈施行,對組織利用邪教組織破壞國家法律實施罪增加“情節較輕”的規定,設立了三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利,並處或者單處罰金”的量刑區間。

2017年1月25日,最高人民法院和最高人民檢察院發佈的《關於辦理組織、利用邪教組織破壞法律實施等刑事案件適用法律若干問題的解釋》,成為執法機關執法的重要依據。

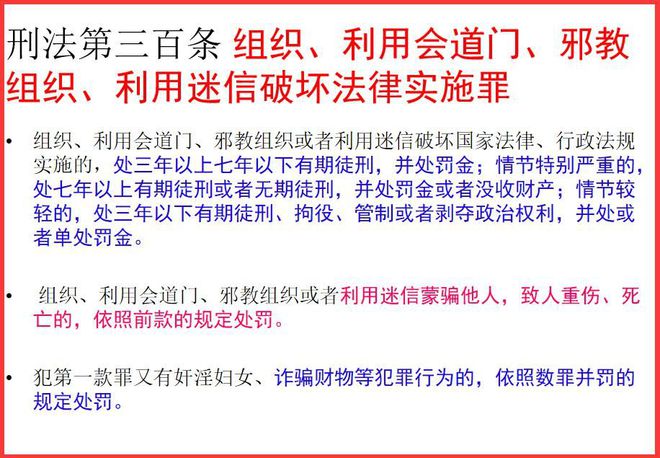

我國現行《刑法》第三百條是對邪教犯罪的專門規定:組織、利用會道門、邪教組織或者利用迷信破壞國家法律、行政法規實施的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金;情節特別嚴重的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產;情節較輕的,處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利並處或者單處罰金。組織、利用會道門、邪教組織或者利用迷信矇騙他人,致人重傷、死亡的,依照前款的規定處罰。犯第一款罪又有姦淫婦女、詐騙財物等犯罪行為的,依照數罪併罰的規定處罰。

從《刑法》第三百條的表述來看,構成此類犯罪,首先要有“組織、利用”的行為,“組織”就是建立,“利用”就是操縱,沒有組織或利用邪教,就不能構成第三百條的犯罪。但是,僅僅是組織、利用邪教,尚不足以構成犯罪,還必須有進一步的行為。這些行為分別是“破壞國家法律、行政法規實施”;“矇騙他人”(併發生“致人重傷、死亡”的結果);“姦淫婦女、詐騙財物”。就前後兩種行為的關係看,前面的“組織、利用邪教組織”是手段行為,後面的行為是目的行為。這裏的“組織、利用邪教組織”包含了法國《阿布-比卡爾法案》中的邪教“控制”犯罪,因為不控制就無法利用。但顯然,利用比控制更進一步,而且還有後續的危害行為。

3.中西方法學對待邪教的觀念迥異

中西方法學對待邪教的觀念迥異,這與它們依附的政治體制的差異一樣巨大。

在政教分離形成了法制和共識的條件下,西方人一般不敢把任何自願而不違法的宗教信仰稱為“邪惡的宗教”,以免有壓制他人宗教信仰自由之嫌。國家權利機構也不會捲入宗教學上的正邪之爭,而是採取中立的立場,只有在宗教團體包括膜拜團體觸犯法律時才出面制止或干涉。它們以“信仰不犯罪,行為也許犯罪”為理論根據,不反對邪教本身,只打擊邪教具體犯罪行為。即使有些團體犯了嚴重罪行,法律制裁也僅僅針對負有責任的具體成員,而團體本身仍然可以合法存續。至今沒有一個西方國家正式地以官方形式使用“邪教”這一稱呼,由於不存在法學和政治學意義上的邪教概念,所以,西方幾乎沒有與漢語對應的邪教一詞。

**總體上來看,西方偏重於從心理學和社會學的意義上來界定邪教,而中國則偏重於從政治學和法學意義上來定義邪教。**例如,西班牙邪教問題專家佩佩•羅德里格斯(Pepe Rodriguez)認為,邪教是指那些採取可能破壞性的或嚴重損傷其信徒的固有性格這樣一種脅迫手段來招募信眾和散佈教義的團體或集羣,那些為了自己的存在而完全或嚴重地破壞其信徒同原有的社會生存環境、乃至同其自身的感情聯繫及有效溝通的團體或集羣,以及那些他們自己的運作機制破壞、踐踏在一個法制國家裏被視為不可侵犯的法定權利的團體或集羣。他認為這個定義的主要依據是人權的標準,而盡力避免了一切宗教的、哲學的、政治的乃至道德觀念上的因素。其實,在宗教團體中,為了遵循宗教教規、實現宗教目標,信徒讓渡部分人身權力和作人力、財力、物力和時間的奉獻是普遍現象,只是他們奉獻的對象是社會傳統和大眾認可的宗教而已。

又如德國的專家庫爾特-赫爾穆特•埃穆特(Kurt-Helmuth Eimuth)認為,邪教是這樣一種組織,他們由於自身的排他性要求而給社會、給個人帶來極大的衝突可能性;邪教成為破壞性的極權主義的代名詞,他們讓人依附自己,不斷地給人造成傷害,讓人疏遠自己的家人,給自由和自由民主的秩序造成一種潛在的危險。

美國斯蒂文•哈桑(Steven Hassan)在其《走出邪教》一書中認為,邪教是一種偏激信仰,使用欺騙和思想控制手段損害個人的自由意志,致使個人完全依附於組織領導,這是邪教組織區別於其他宗教組織的關鍵。

以上西方的邪教定義其實都是對那些具有潛在危險性、與主流社會不一致的膜拜團體的定義,儘管在漢語系統中我們一般把它翻譯為邪教,但實際上與中國目前所説的邪教不能完全劃等號。

中國法學的邪教概念以最高兩院對邪教組織的認定為絕對權威。《最高人民法院最高人民檢察院關於辦理組織和利用邪教組織犯罪案件具體應用法律若干問題的解釋(一)》,對刑法第三百條中的“邪教組織”的解釋,是指冒用宗教、氣功或者其他名義建立,神化首要分子,利用製造、散佈迷信邪説等手段蠱惑、矇騙他人,發展、控制成員,危害社會的非法組織。這個定義與西方的邪教定義相同的地方表現在,神化首要分子,蠱惑矇騙他人,控制成員以及宗教的名義等,而不同則表現在這裏只言及冒用而排斥了本身就帶有宗教性的邪教組織,又加上了氣功以及模糊化的“其他名義”;另外,該定義強調邪教的教義是迷信邪説,這在西方一般不會這樣明確認定;最重要的區別在於對這種組織的社會危害性的確認以及從法律角度對其非法性的認定,而在西方只言及邪教某個具體事的社會危害性和某個具體人的具體活動的違法性,而並不從總體上來確定邪教的社會危害性,特別是國家一般不會這樣做,國家更不會從法律的角度對邪教做非法性的認定。

因此,同樣強調依法治國,中國有非常具體的治理邪教的法律法規,而以美國為首的西方國家對待極端膜拜團體或邪教就幾乎沒有專門的法律可遵循,或僅援用相關宗教法作有限的處理。西方各國宗教信仰的確非常的自由,但邪教也由此氾濫成災,甚至出現了許多駭人聽聞的邪惡的邪教事件,政府監管和法律制約嚴重缺位。

我曾隨中國佛教協會代表團到高雄拜訪台灣的佛教界長老,言談中他們對冒用佛教名義的法輪功在台灣囂張,甚至侵犯佛教寺院的權益非常反感,卻很無奈。據説台灣內政主管部門登記的宗教種類多達27種,長老們甚至有些羨慕大陸沒有那麼多的宗教亂象。(來源:國際邪教研究,作者:陳星橋,編輯:厲潔)

陳星橋簡介

陳星橋,1957年10月出生於武漢市,歷任佛學院講師、省市佛教協會副秘書長、中國佛教文化研究所《佛教文化》副主編、中國佛教協會機關刊物《法音》雜誌副主編、中國佛教協會常務理事、中國反邪教協會常務理事、中國健身氣功協會委員、四川大學宗教研究所特約研究員、蘇州戒幢佛學研究所特約研究員等職。