文藝批評 | 董炳月:異鄉的浮世繪_風聞

文艺批评-文艺批评官方账号-2022-06-23 10:39

編者按

興盛於江户時代(1603—1867)的浮世繪是一種最具日本特色的美術作品,幾乎可以看作日本的“國畫”,其珍貴的藝術價值是在與西洋文化的交流碰撞中被挖掘和發現的,並且深刻影響了西洋音樂、繪畫藝術的發展。清末浮世繪已傳入中國,而在世紀末的中國,浮世繪正在引起更多人的注意,在向中國介紹浮世繪的過程中,周作人應當是開始較早並且着力最多的一位中國文人。在周作人這裏,浮世繪主要不是被作為美術品來欣賞的,對於他來説浮世繪的非美術意義——即“東洋人的悲哀”,從總體上看,是一種情緒。浮世繪在他這裏所具有的兩種主要意義:一個是“女性”和“性”;一個是“市井風俗”,這與他在五四時期對婦女問題、性問題的深入的研究,主張婦女解放,持進步、開放的性觀念不無關係,他對浮世繪“風俗”價值的強調亦與其對鄉土的興趣具有內在聯繫。董炳月老師認為,不同於周作人對東洋版畫浮世繪的喜愛,魯迅喜歡的則是歐洲版畫木刻,因為浮世繪缺乏戰鬥性,由此可看出兄弟二人個性、心態的差異。魯迅是一位戰鬥者,而周作人則是一位觀察生活、品味生活的人。正因如此,周作人才傾心於具有強烈世俗精神的浮世繪,在他這裏,浮世繪真正成為塵世風景與塵世慾望的混合體。

本文原載於《讀書》2001年第3期,感謝董炳月老師授權文藝批評轉載!

點擊查看往期推送:

>>> 文藝批評 | 董炳月:浮世繪之於魯迅

董炳月

異鄉的浮世繪

興盛於江户時代(1603—1867)的浮世繪是一種最具日本特色的美術作品,幾乎可以看作日本的“國畫”,然而,最早發現其價值的卻並非日本人。“日本昔慕漢風,以浮世繪為俚俗,不為士夫所重。逮開關後,歐土藝術家來日本者,始見而賞之,研究之者日盛”。這話是周作人1917年在《日本之浮世繪》一文中説的。日本之外的“歐土藝術家”發現日本美術的價值,這現象耐人尋味。《讀書》2000年第6期所載段煉的文章《浮世繪》,可以看作對周作人這段話的註釋。生活在美國的段煉對西方美術界的情況比較瞭解,他這篇文章介紹了馬奈、左拉、卡薩特等西方畫家、作家以及美國學者費諾洛沙與浮世繪的關係。這些人或者發現了浮世繪珍貴的藝術價值,從中尋找靈感、汲取藝術養分,或者大量蒐集之、珍藏之。是他們促使日本的文化精英重新認識本國那些向來被視為“俚俗”的浮世繪。異文化撞擊對於文化發展的巨大作用,由此可見一斑。19世紀30年代歌川廣重創作了他的浮世繪代表作之一、著名的《東海道五十三次》(“次”為旅次、驛站之意),一百七十年後,明尼阿波利斯美術館那個攝影師沿着當年的東海道拍攝那些驛站的遺址,這稱得上一次偉大的文化巡禮。

關於浮世繪與法國藝術家的關係,段煉的文章沒有提及的大雕塑家羅丹的故事也頗具代表性。明治四十三年(1910)四月,東京的洛陽堂出版了由一羣青年文藝愛好者編輯的同人雜誌《白樺》,代表日本大正文壇主潮的白樺派由此誕生。其主要成員是武者小路實篤、有島武郎、志賀直哉、柳宗悦等人。這一年適逢羅丹七十週歲,幾位青年人崇拜羅丹,打算編輯出版《白樺》“羅丹專號”,但並不清楚羅丹的確切生日,於是鼓起勇氣給羅丹寫信。出乎意料的是羅丹回了信,告訴青年們自己的生日是11月14日,並且在信後用鉛筆附了幾句話,表示想用自己的素描換取日本的浮世繪。青年們歡喜雀躍,湊錢買了三十多幅浮世繪寄過去,其中就有葛飾北齋的名作《富士三十六景》中的一幅,還有另一位浮世繪大師歌川豐國的《女形》(女形是日本傳統歌舞伎中男子扮演的女角,相當於中國京劇中的旦角)。羅丹收到這些浮世繪一定很高興,因為他寄回去的並不是素描,而是三尊他親手製作的銅像——《羅丹夫人》《小小的影》和《無賴漢的腦袋》。青年們高興得連呼“萬歲”、不能自持,吃飯的時候都把銅像帶在身邊,説是擔心萬一發生地震房子倒塌銅像被砸壞。這件事武者小路實篤在其自傳體小説《某男》(新潮社,1923)中做了比較詳細的記述。

日本的浮世繪不僅影響了西洋的印象派繪畫,而且影響了法國的印象派音樂。德彪西(1862—1918)是印象派音樂的創始人,他的交響樂《大海》為許多人所熟知和喜愛。《大海》的創作靈感,據説就是來自葛飾北齋《富士三十六景》之一的《神奈川衝浪裏》。《神奈川衝浪裏》與同一系列中的《山下白雨》《凱風快晴》並稱為以富士山為題材的浮世繪中的“三役”(在日語中“三役”本來是指相撲比賽中的前三名大力士)。這幅畫的畫面上,遠處是張牙舞爪的滔天巨浪,透過浪谷看過去,遠方小小的富士山處於畫面的中心位置,巋然不動,默默無語。動與靜和諧地統一在一起。勾勒巨浪的線條流暢、奔放。滔天巨浪中的小船上,緊伏着船舷搏擊風浪的船伕體現了人與自然的關係,並且賦予畫面一種生命的強悍。德彪西從這幅畫中感受到的,也許就是那種動與靜的和諧、舒緩強勁的節奏、人與自然的融合。

不過,段煉的《浮世繪》一文中有幾處小小的筆誤——這些筆誤也可能是印刷時造成的。文中的“喜多川哥摩”當為“喜多川歌●”,最後一個漢字有些生僻,周作人在《談日本文化書》等文章中為了省事便將這個名字寫做“喜多川歌麻呂”,然後在括號中註明“末二字原系拼作一字寫”。“安東廣重”應為“安藤廣重”——雖然“安東”與“安藤”作為日本人的姓氏在日語中發音相同。廣重十五歲時投到歌川豐廣門下,故通稱“歌川廣重”,為歌川派最有名的畫家。段煉的文章説《凱風快睛》上的富士山是“金黃色”,亦不確。因為那山的顏色是紅的。“凱風快晴”的日語讀法不那麼順口,所以這幅畫在日本通稱“赤富士”。段煉看到的是一幅因為年代久遠畫面變黃的《凱風快睛》珍品亦未可知。富士山何以是紅色的?通常的解釋是:富士山在晚夏的早晨會發出紅色的光輝。這也許是由於夏天積雪消融之後山上暗紅色的火山岩裸露在外。其實,白雪覆蓋的富士山在初春朝霞的輝映中也會泛出粉紅色,天氣晴朗的時候,在相距約一百公里的東京的高樓上也能看得清清楚楚。不過,畫面上的富士山紅得那樣鮮豔,顯然是畫家的藝術誇張。

在西洋“人氣”頗盛的日本浮世繪何時傳入中國?在中國情形如何?這些問題不知是否有人考察過。周作人提及“日本昔慕漢風,以浮世繪為俚俗,不為士夫所重”,段煉在其文章中談及浮世繪之起源的時候雖然對“浮世繪是從中國木板畫發展變化而成的”這一説法持懷疑態度,但也指出:“西方學術界公認,日本畫的主流來自中國。”由此可見,被看作“俚俗”、被看作中國畫之流變的浮世繪很難被具有文化宗主國心態的中國人看重,因此也不會傳入中國太早。周作人四十年代初的文章《關於日本畫家》中有這樣一段話:“清末上海石印的《古今名人畫稿》中,有好幾幅人物畫頗詭異,後來見北齋的畫譜,才知道是他的手筆。”可見至遲在清末浮世繪已經傳入中國,傳入的並且是成就最高的畫家北齋的作品,只是沒有註明。1903年2月,浙江籍留日學生在東京創辦了一本名叫《浙江潮》的綜合性月刊,該刊封面上畫的浪濤,就明顯打着浮世繪的印記。無論是藍顏色的運用、線條的起伏還是浪花的形狀,都與北齋《神奈川衝浪裏》的畫法十分相似。也許是因為近朱者赤,留日者更容易受到浮世繪的浸染。可惜這個封面的設計者與設計過程已難以查考。在世紀末的中國,浮世繪正在引起更多人的注意。段煉的文章之外,不久前在《中華讀書報》上還讀到了劉曉路介紹浮世繪的文章《搖盪浮世生萬象》。文章資料詳實、圖文並茂,其解説條理清晰、簡潔明瞭。同報還有一個作家專欄,欄名就是“浮世繪”,儘管其內容與繪畫並無關係。在這種用法中,“浮世繪”由美術名詞變為一個比喻性的“泛指”。

周作人

在向中國介紹浮世繪的中國文人當中,周作人應當是開始較早並且着力最多的。《日本之浮世繪》(1917)、《浮世繪》(1944)這種專題文章就有兩篇,其他談論日本文化而涉及浮世繪的文章隨手數來就有:《談日本文化書》和《談日本文化書之二》(1936),《<隅田川兩岸一覽>》(1936),《日本之再認識》(1942),《關於日本畫家》(1943),《川柳》(1944),等等。周作人對浮世繪的喜愛幾乎可以用“推崇備至”一詞來形容。在《<隅田川兩岸一覽>》一文中他甚至説:“我看了日本的浮世繪的複印本,總不免發生一種感慨,這回所見的是比較近於原本的木刻,所以更不禁有此感。為什麼中國沒有這種畫呢?”

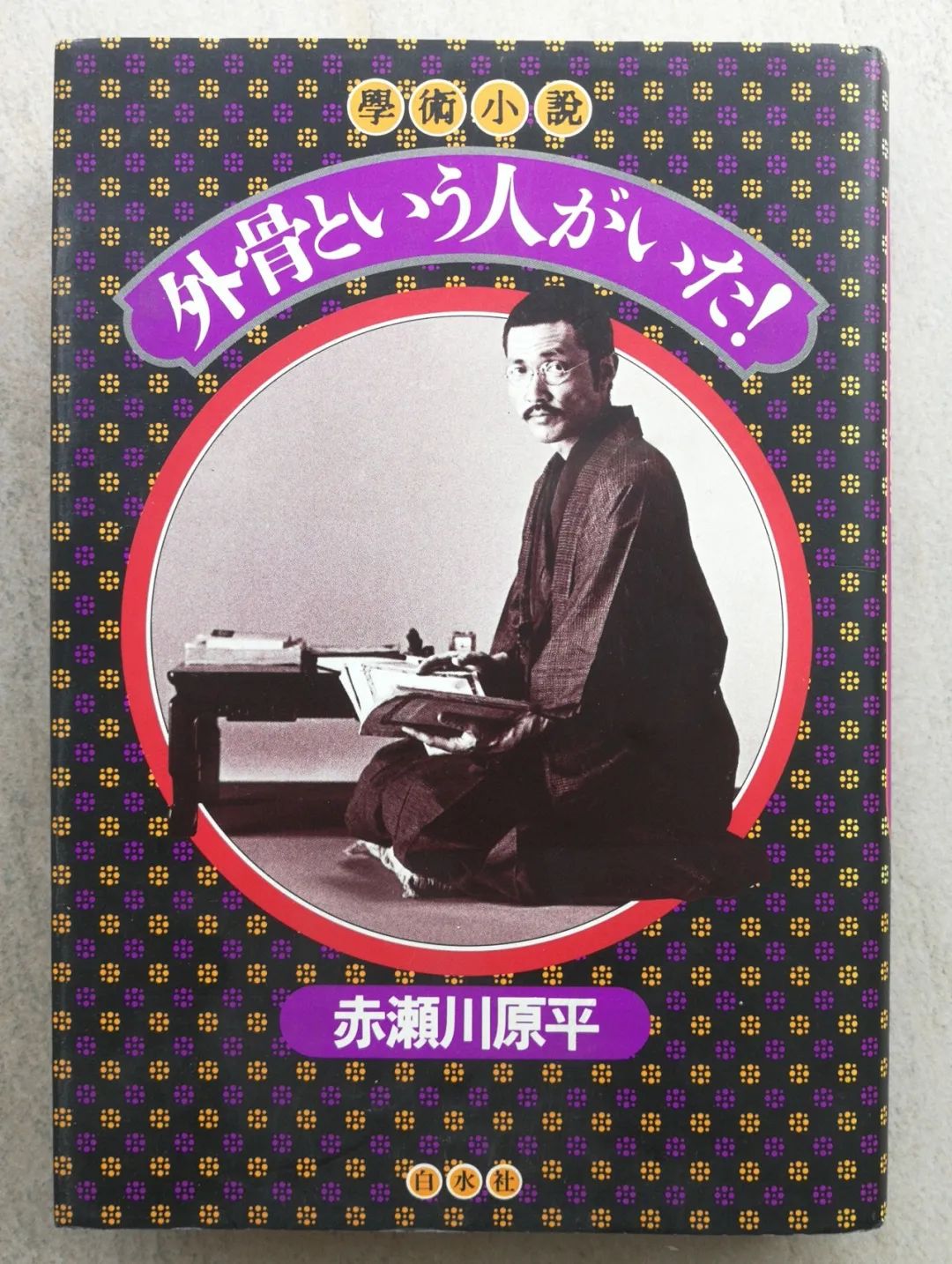

根據周作人在《關於日本畫家》一文中的自述,他廣泛接觸浮世繪當在結束留學生活前後的明治、大正之交(中國的辛亥革命前後)。途徑主要有兩個。一個是明治四十三(1910)年創刊於大阪、專門介紹浮世繪的雜誌《此花》。發行該雜誌的“雅俗文庫”主人廢姓外骨(1867—1955)本姓宮武,幼名龜四郎,十八歲時從中國古籍中讀到烏龜只有背上的甲殼是骨頭的描寫受到啓示,遂改名“外骨”,以骨頭長在肉外自許。後來又將姓氏廢掉,以“廢姓”為姓。其狂傲與狷介由此可見。由於思想行為新奇怪異,富於叛逆性,他屢次因筆禍入獄、受罰,被時人戲稱為“文壇恐怖分子”。周作人説:“《此花》先後一總出了二十四期,我都得了來收藏至今,我因《此花》不但認識了日本的浮世繪,又因此認識了《雅俗文庫》與其主人廢姓外骨,此後‘雅俗’的刊物我大抵都搜求來,這給予我許多知識,引起我許多興趣,我則反報以三十年不渝的敬意。”另一個途徑就是永井荷風(1879—1959)的《浮世繪鑑賞》(後收入永井氏《江户藝術論》)。周作人不止一次地引用該文第五節中的那段話:“嗚呼,我愛浮世繪,苦海十年為親賣身的遊女的繪姿使我泣,憑倚竹窗茫然看着流水的藝伎的姿態使我喜,賣宵夜面的紙燈寂寞地停留着的河邊的夜景使我醉。雨夜啼月的杜鵑,陣雨中散落的秋葉,落花飄風的鐘聲,途中日暮的山路的雪,凡是無常無告無望的,使人無端嗟嘆此世只是一夢的,這樣的一切東西,於我都是可親,於我都是可懷。”1911年夏秋之交他結束六年的留學生活、帶着貧民出身的日本妻子羽太信子回紹興的時候,大概是帶着幾幅浮世繪的。因為他1916年1月1日的日記中清楚地寫着:“下午寄羽太函以景雲鍾銘及浮世繪條幅付裱。”

段煉作為畫家來談浮世繪是帶着畫家的感覺。確如他所説,浮世繪的魅力主要在於“色彩明快”“簡潔樸素”。儘管不同的浮世繪大師的作品各具特色——如北齋的宏大、廣重的抒情性、東洲齋寫樂的傳神、國芳的奇跋與諧謔,但“色彩明快”“簡潔樸素”確實是浮世繪共有的特色。“色彩明快”應當與浮世繪名品中常見的那種深藍色的運用有關。北齋的“三役”中都有這種藍,歌川廣重、歌川國芳的作品中同樣大量使用這種藍。畫天空、畫水(海、湖、瀑布)、畫衣飾的時候都常用。這種藍色安靜、莊重,與黃、白、紅等浮世繪常用的顏色對比度很大,而且有一種中國傳統蠟染的民間情調。“簡潔樸素”一是因為顏色搭配簡單,二是因為線條流暢。值得注意的是,這“色彩明快”“簡潔樸素”之中也頗具匠心。某些作品用適度的誇張對風景、人物表情以及生活場面的“定格”技巧絲毫不下於今天的美術、攝影名作。比如菱川師宣《美人回眸》所表現的美人回眸那一瞬間的體態與表情,東洲齋寫樂《二世大谷鬼次之奴江户兵衞》所表現的男人那種將恐怖、神秘、詼諧融為一體的複雜表情,葛飾北齋的《山下白雨》所描繪的閃電照亮世界的瞬間富士山的雄姿,歌川國芳的《夕霞》所描繪的手持團扇、憑欄遠眺的美女的閒寂與慵懶……。但是,在周作人這裏,浮世繪主要不是被作為美術品來欣賞的。他明言:“我對於藝術是外行,愛浮世繪的原因與所得自然也都是在美術埒外的。”(《關於日本畫家》)

那麼,對於周作人來説浮世繪的非美術意義是什麼?從總體上看,那是一種情緒,即“東洋人的悲哀”。前面提及的永井荷風的那段“嗚呼……可懷”當為周作人所譯,譯文之流暢説明周作人感觸之深。在引用了這段話之後周作人説:“異國文人的感想,未必能字字與我們的意思一致,但是這裏可以説差不多十九同意,特別是提明我們是生來就和他們白人命運及境遇迥異的東洋人。”周作人説這話的1943年抗日戰爭正在進行,“東洋人”之説放在他的中日合璧家庭裏也許成立,放在家庭之外則顯得天真。在《浮世繪》一文中周作人還曾這樣説:“浮世繪的重要特色不在風景,乃在於市井風俗,這一面也是我們所要看的,背景是市井,人物卻多是女人,除了一部分畫優伶面貌的以外,而女人又多以妓女為主,因此講起浮世繪便總容易牽連到吉原遊廓,事實上這二者確有極密切的關係。”(“吉原遊廓”是江户時代以來東京有名的妓院街)這段話倒是具體概括了浮世繪在他這裏所具有的兩種主要意義:一個是“女性”和“性”;一個是“市井風俗”。

如同談論浮世繪的人常常提到的,美人畫是浮世繪的重要組成部分,藝伎又多為主人公。日本學習院大學教授、美術史專家小林忠有文題為《浮世繪之遊女》(日本學燈社《國文學》1993年8月號),探討的就是浮世繪中的妓女問題(遊女者妓女也)。按照他的解釋,“浮世之繪所謂的‘浮世’,除了‘現世’‘當世’的意思之外,主要被賦予的是‘惡性所’的意味”。“江户時代的惡所以戲劇街和花街柳巷為代表,描繪這類場所的風俗,本是浮世繪的主要課題”。不過,這“惡所”卻不能簡單等同於漢語的“不良場所”或“壞地方”。日本弘文堂1991年版《大眾文化事典》這樣解釋“惡所”一詞:“‘惡’這個字包含的意思廣泛而又玄妙。從所謂‘善惡’的‘惡’到‘神聖’的‘聖’,從作為個體的人到宇宙,領域寬廣。要言之,‘惡’是相對於日常的非日常,相對於存在的超越,相對於平均值的疏離”,“惡所是神話與快樂的空間”。小林忠也指出:“江户時代的花街柳巷並非單純的滿足性慾的場所,而是一種瀰漫着色情情調的娛樂的‘神聖空間’。”這其實是在強調花街柳巷之二重性的同時將“性”神聖化。正是由於這個原因,“性”成為浮世繪的主要內容之一。據弗洛伊德崇拜者、日本生活心理學會創設者高橋鐵統計,江户時代的浮世繪半數以上是春畫,而且,他認為,在考察浮世繪畫家的實力方面,春畫是更主要的根據(見河出書房新社1991年版《浮世繪——被隱藏的側面》“前言”)。他編選的《浮世繪——被隱藏的側面》,就收錄了鳥居清長的《色道十二番》、鈴木春信的《陰陽和合樂》、葛飾北齋的《椎之雛形》、喜多川歌●的《歌枕》等浮世繪大師的春畫,並對畫家的創作心理進行分析。無獨有偶,這些浮世繪大師的名字正是周作人的文章中經常出現的。被周作人“報以三十年不渝的敬意”的《此花》編者廢姓外骨,也是一位性問題專家。1926年,周作人曾經翻譯過廢姓外骨同年3月20日所作的《<初夜權>序言》(收入《談龍集》),在譯文後面的“案”裏提及外骨所著《猥褻風俗史》,在後來的《川柳》一文中又一次提及《猥褻風俗史》以及《賣春婦異名集》等外骨的其他與性有關的著作。《浮世繪鑑賞》的作者永井荷風也是一位曾經流連於吉原遊廓、從風塵女子那裏獲得了許多靈感的作家,具有鮮明的自然主義、唯美主義和頹廢主義傾向。眾所周知,“五四”時期的周作人對婦女問題、性問題有深入的研究,主張婦女解放,持進步、開放的性觀念。在周作人現代性觀念確立的過程中,浮世繪包含的性意識無疑也發揮了重要的推動作用。只是他把在浮世繪中融為一體的“女性”與“性”分離開來,在持開放的性觀念的同時,同情女性、尊重婦女的人格。

浮世繪對於周作人的民俗學意義在他對葛飾北齋《繪本隅田川兩岸一覽》的推崇中表現得最充分。在文章中他引用該書後面所附久保田米齋所作的跋語,對書的內容做了這樣的介紹:“書共三卷,其畫面恰如展開繪卷似地從上卷至下卷連續地將四時的隅田川兩岸的風光收入一覽。開卷第一齣現的光景乃是高輪的天亮。孤寂地將斗篷裹身的馬上旅人的後邊,跟着戴了同樣的笠的幾個行人,互相前後地走過站着斟茶女郎的茶店門口。茶店的蘆簾不知道有多少家地沿着海岸連接下去,成為半圓形,一望不斷,遠遠地在港口的波上有一隻帶着正月的松枝裝飾的大漁船,巍然地與晴空中的富士一同豎着他的帆檣。第二圖裏有戴頭巾穿禮服的武士,市民,工頭,帶着小孩的婦女,穿花衫的姑娘,挑擔的僕伕,都趁在一隻渡船裏,兩個舟子腰間掛着大煙袋,立在船的頭尾用竹篙刺船,這就是佃之渡。”這是一幅多麼富於生活氣息的民間生活圖景。在《川柳》一文的開頭周作人説:“浮世繪如稱為風俗畫,那麼川柳或者可以稱為風俗詩吧。”可見,無論是畫還是詩,在他這裏都是呈現為“風俗”的意義。浮世繪的題材確實廣泛,風景、人物、歷史故事、民間傳説,儘可入畫。但作為描繪“浮世”的作品,它大量描繪了市井人物和市井生活場景,如煙花消夏晚會,魚市,消防隊員,轎伕,船伕,走街串巷的小販,梳妝的少女,等等。周作人晚年翻譯式亭三馬的《浮世澡堂》《浮世理髮館》,同樣是基於對“浮世”的迷戀。他對浮世繪“風俗”價值的強調與其對鄉土的興趣具有內在聯繫。紹興時期他不僅研究紹興地方的風土民情,1916年5月起還從日本的相模屋訂閲《鄉土研究》雜誌。

周作人的上述趣味與心境的背後,似乎隱藏着與羽太信子的某種感情糾葛。羽太信子正是一位市民階層出身的弱女子,為生計所迫從故鄉靜岡到東京當女傭。也許是從這位市民階層出身的異國女子身上,周作人感受到了一種市井生活的魅力,感受到了一種“東洋人的悲哀”——這也正是他在浮世繪中感覺到的。

周氏兄弟都喜歡繪畫,並且都喜歡版畫。不同的是魯迅喜歡的是歐洲版畫木刻,而周作人喜歡的是東洋版畫浮世繪。魯迅對木刻的喜愛中包含着明確的功利意識,正如他在《<新俄畫選>小引》(收入《集外集拾遺》)中所言:“又因為革命所需要,有宣傳,教化,裝飾和普及,所以在這時代,版畫——木刻,石版,插畫,裝畫,蝕銅版——就非常發達了。”“但是,多取版畫,也另有一些原因:中國製版之術,至今未精,與其變相,不如且緩,一也;當革命時,版畫之用最廣,雖極匆忙,頃刻能辦,二也。”這與他三十年代初對文藝大眾化的提倡一脈相承。魯迅在《<近代木刻選集>附記》(1929)、《<比亞茲萊畫選>小引》(1929)等文章中均談及日本的木刻技術和浮世繪對西洋木刻的影響,這説明他了解浮世繪,但他的目光最終還是離開了浮世繪。是因為浮世繪缺乏戰鬥性吧。而周作人喜歡日本的浮世繪,卻是為了一種心境,一種情調。兄弟二人個性、心態的差異,亦可從這種對於不同美術品的愛好中見其一斑。魯迅是一位戰鬥者,而周作人則是一位觀察生活、品味生活的人。正因為如此,周作人才傾心於具有強烈世俗精神的浮世繪。在他這裏,浮世繪真正成為塵世風景與塵世慾望的混合體。

2000年8月寫於北京西郊杞人居

本文原載於《讀書》2001年第3期