美國墮胎,反覆橫跳_風聞

环行星球-环行星球官方账号-2022-06-28 22:56

文/Yinanaa

圖文:審稿-蟹黃撈飯、製作-七

封面圖:Shutterstock

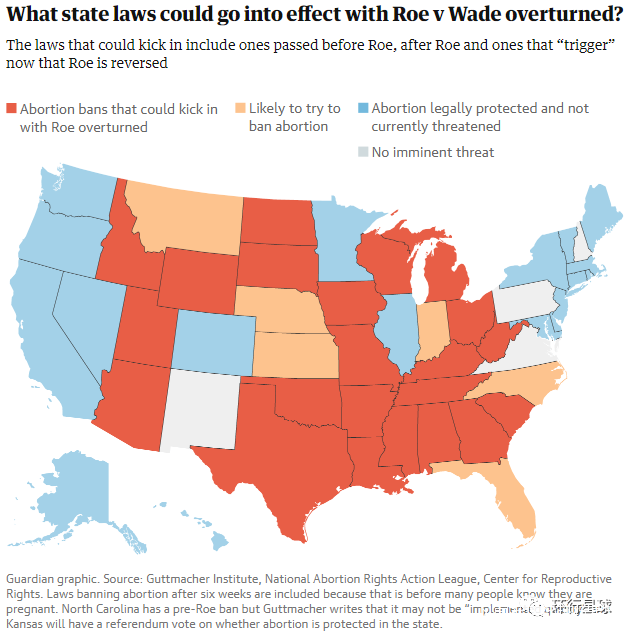

最近有一條新聞想必大家都已經知道了——美國聯邦最高法院正式作出判決,推翻在墮胎權問題上具有里程碑意義的**“羅伊訴韋德案”**。這也就是説,美國各州可自行制定關於墮胎的法律,墮胎權不再受憲法保護,有十幾個州可能因此自動通過“禁止墮胎法案”。

這背後的重點——羅伊案(Roe v. Wade, 1973),不只是一個關於墮胎權的判例。它和布朗案(Brown v. Board of Education of Topeka, 1954)分別訴諸美國憲法中對**“自由”和“平等”**的規定,共同組成了美國戰後司法實踐和法律變動的兩大支柱。

《推翻羅訴韋德案》紀錄片

在羅伊案被推翻後,訴諸憲法中“自由”原則的一系列判例也都岌岌可危。正如在推翻羅伊案中發功的大法官Clarence Thomas表示,最高法院應該重新考慮關於避孕權利、同性關係和同性婚姻的裁決(Griswold v. Connecticut, 1965; Lawrence v. Texas, 2003; Obergefell v. Hodges, 2015)。在他看來,這些判例對憲法的解讀均是錯誤的。

對很多人來説,這樣的連鎖反應或許不易理解:美國不是“燈塔”嗎?(美國憲法不僅被漢娜·阿倫特在內的眾多哲學家讚賞,還在全球引發了司法體系革新。英國2009年設立的最高法院即是摹仿美國。)

大法官Clarence Thomas認為關於避孕權、同性關係等憲法都是錯誤的

圖:cbsnews.com

法律難道不是白紙黑字寫好的嗎?其解讀怎麼還能一會兒正確一會錯誤呢?一個判例的推翻怎麼能引發連鎖雪崩呢?這一切都要從美國法律體系(而非海洋法系)的獨特(奇葩)之處説起。

美國作為聯邦制國家,具有全國約束力的唯有1787年美國憲法及其修正案。其前十條修正案(權利法案)誕生於1787年。而規定公民自由平等權利的第十四條則誕生於1868年。

根據美國憲法,要增加新的修正案需要至少38個州同意才能通過。這在今日分裂的美國幾乎不可能。——23個紅州和17個藍州勢同水火,互相鄙視,10個州搖擺不定,時紅時藍。可以説,美國幾乎不可能出現關於墮胎權利的全國性立法。

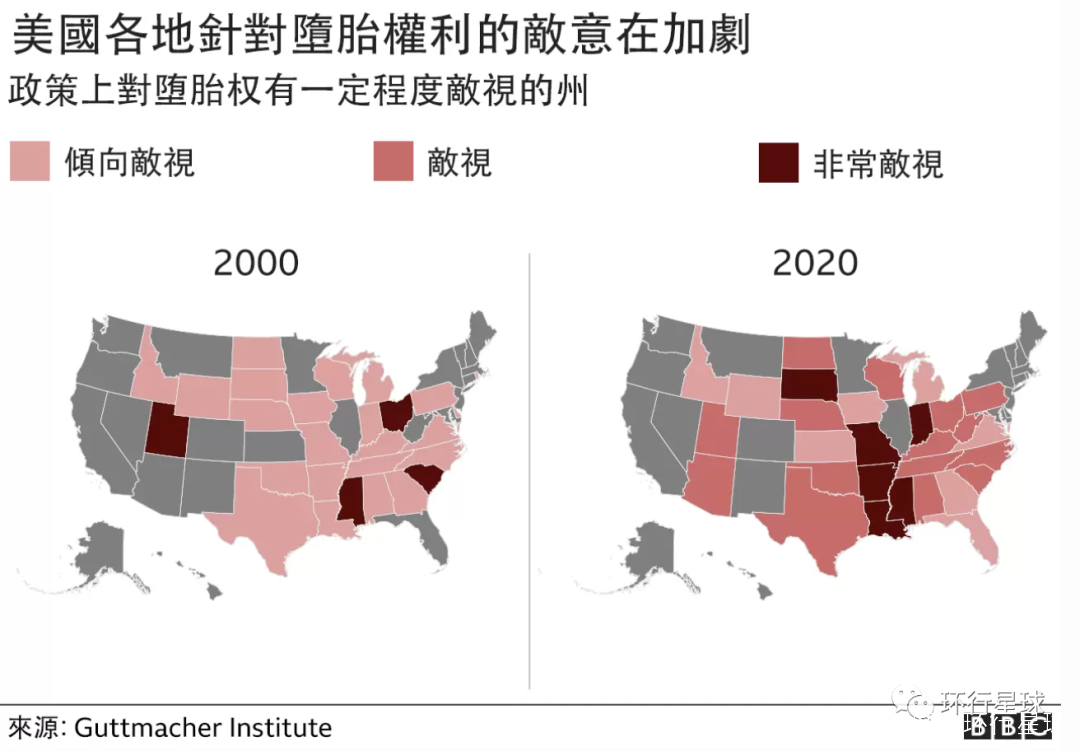

美國各州關於墮胎權的看法

如此,要在聯邦層面確立某種憲法未曾(明確)規定的權利(如墮胎權),只能依賴最高法院對憲法的解讀。這部惜字如金的古老憲法要適應百年後的社會現實,要靠法官的不斷解釋。(想象一下,憲法的初始版本甚至規定了黑人和奴隸相當於3/5個人……)但無論怎麼解釋,都要在原初憲法和修正案的條文之中找到依據。

憲法裏每個詞都對應汗牛充棟的判例和解讀。對其進行解釋受困於多義性——你永遠可以做出相反解讀,甚至左右互搏,相互打臉。嚴格遵守法律和以往判例的字面意思,則是“保守”;步子稍微邁大些,又有擴大解釋之嫌,更可能被後人推翻。

以至於,在“憲法是否保護墮胎權”這個問題上,半個世紀前,審理羅伊案的九位大法官給出了進步的答案。現在,新的“九人”又推翻了這個答案。

如今的九大法官

圖:wiki

何況,解讀不能主動進行,**必須由上訴案件引發。**長久以來,就有各種社會團體“發掘”出具有代表性又有關注度的案件,推動其進入最高法院視野,以説服“九人”推動變革。

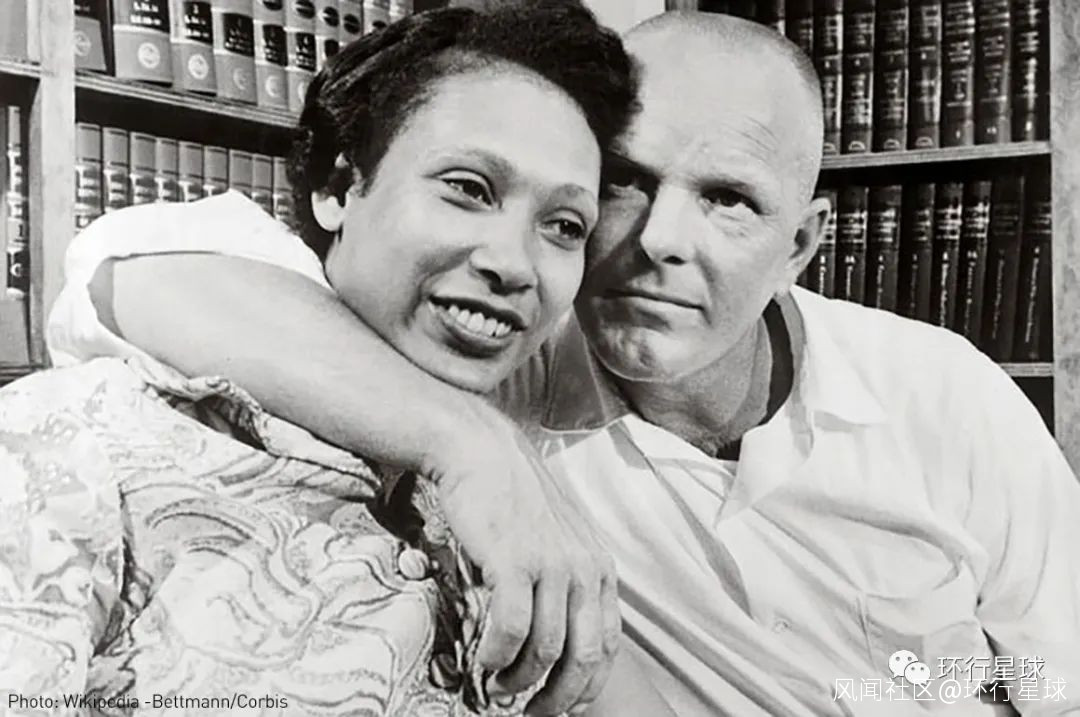

其中最著名的當然是美國全國有色人種協進會(NAACP)。多項影響深遠的最高法院判例後都有其身影。例如,在著名的推動了跨種族通婚合法的洛文案(Loving v. Virginia, 1967)中,白人男性的姓氏正是意味深長的“愛”(Loving)。這個案件後來被拍成電影《愛戀》(2016)並獲奧斯卡提名。——當然,同樣“努力”的,也有各種宗教團體。

米爾德里德·洛文與丈夫理查德·洛文

圖:wiki

於是,墮胎權利幾乎是岌岌可危地**寄於九大法官之身。**但“九人”的決定能夠代表民意嗎?民主國家不該遵循多數(majority)原則嗎?這正是美國憲法學界始終爭議的問題之一。

且看其他國家:

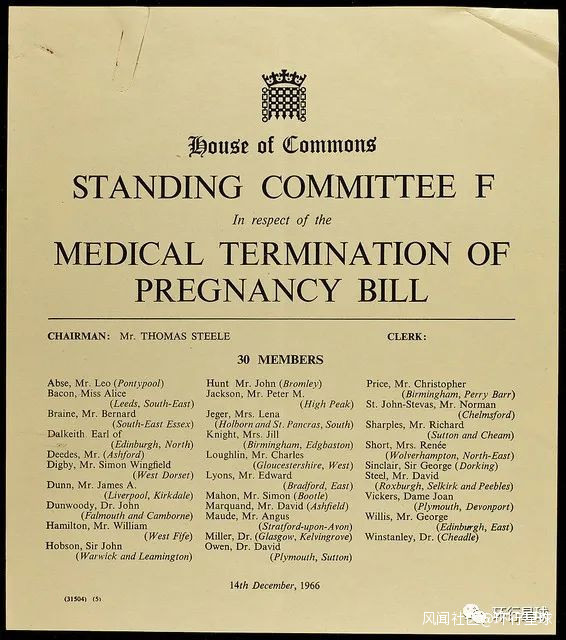

在英國,保護女性墮胎權利的是一部1967年的《墮胎法案》。如果哪天英國下議院投票推翻此法,英國最高法院有權推翻這一“推翻”。儘管如此,英國人還在詬病沒有成文憲法來保護墮胎權;

1967年的《墮胎法案》

圖:womenslegallandmarks.com

就在6月25日,羅伊案被推翻的同一天,早就將墮胎非罪化的德國終於經聯邦議會投票廢除了源自納粹德國時代的一條法律——對墮胎廣告的禁令。而前總理默克爾所屬的基民盟(全稱:基督教民主聯盟)果不其然投了反對票;

曾經嚴禁墮胎的天主教國家愛爾蘭,2018年全民公投通過憲法修正案(憲法制定於1937年),保護妊娠前三個月的墮胎權。

除波蘭在2020年由最高法院裁定“因胎兒缺陷(如唐氏綜合徵)墮胎”也屬違憲而“一夜回到解放前”之外,幾乎所有歐洲國家都已通過代議制立法或全民公投確認和保護墮胎權。

身處國外的愛爾蘭人搭飛機回國參與投票

圖:YouTube

此外,如若哪個歐洲國家有一天立法禁止墮胎,可能面臨歐洲法院(設於1952年)和歐洲人權法院(設於1959年)這樣的超國家司法機關的訴訟和管轄,連已“脱歐”的英國也不能倖免。

這其中的邏輯是:由代表選民的議員投票立法,或全民公投立法,不僅代表民意,更能反映社會思想的變化——公眾已為迎接某種變革做好準備。如此,推行法律的阻力也會更小。而問題則是:如果只是51%的民意同意,剩下49%的人如何生活?這正是美國紅州女性當下的困境。這還沒考慮女性在代議制政府中的弱勢問題。

在美國,既無國家層面的保護墮胎權利的實證法,也無高於最高法院的司法機關可以訴諸。墮胎權利便“命懸一線”地維繫在羅伊案的判例之上了。是説服一羣議員來通過/推翻一項法律容易?還是説服九個人來確立/推翻一項有法律意義的判例容易?答案是顯而易見的。

半個世紀前,審理羅伊案的九位大法官

圖:wiki

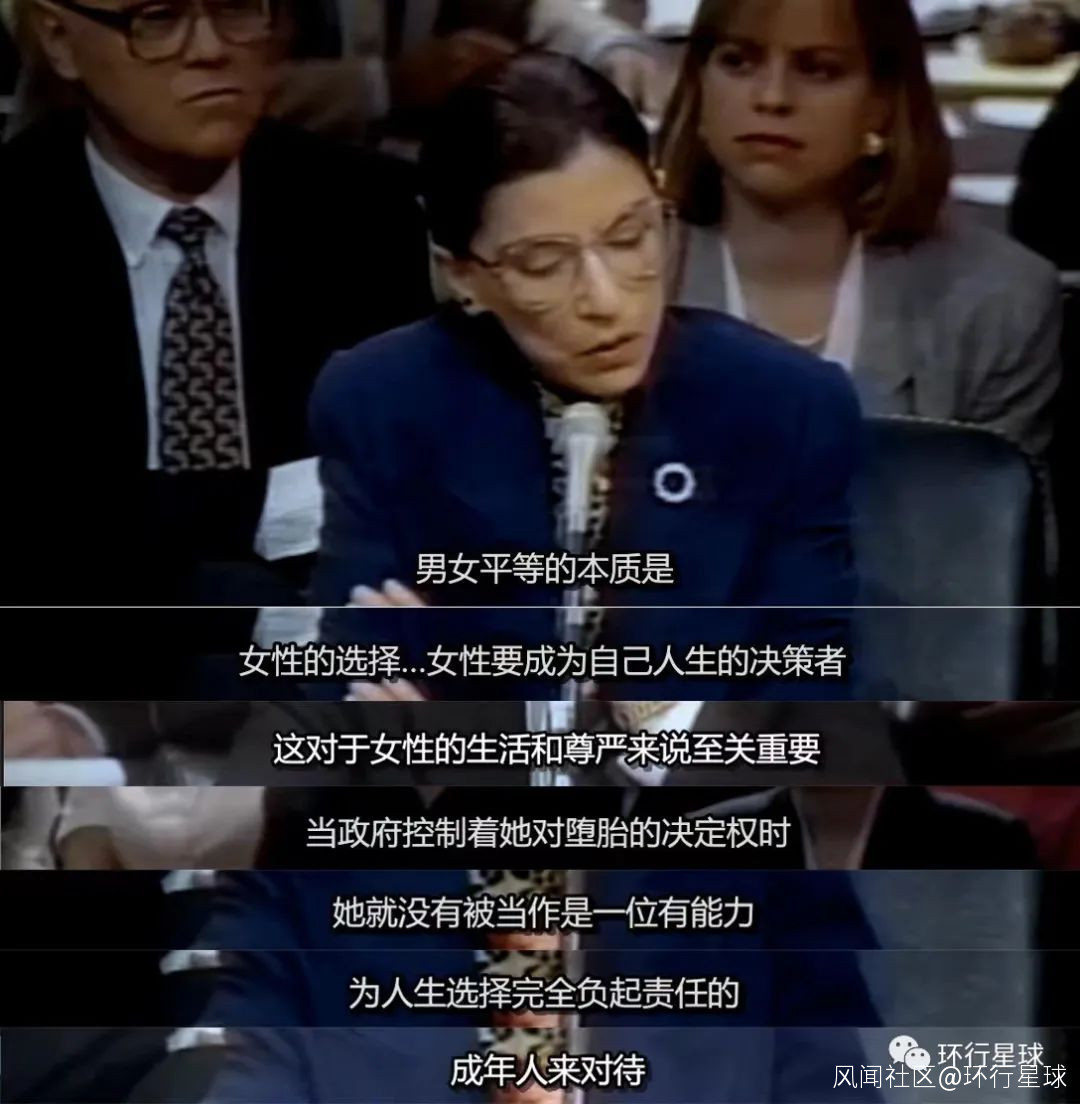

2020年去世的女性大法官金斯伯格曾在不同場合指出,如果羅伊案的裁決不是基於對隱私權(自由)的解釋,而是基於平等原則,這項判例會更長久。而當時“九人”之一的布倫南大法官的秘書後來表示,1973年最高法院的九位大法官——均為男性——對基於平等原則保護墮胎權持懷疑態度。

金斯伯格本人更傾向於以漸進的方式推動墮胎合法化。這其中的邏輯是:司法權力更傾向於小修小補,立法權力更適用於推動社會變革。金斯伯格指出,1970年代初,各州法律都在向墮胎合法化方向發展。但最高法院對羅伊案的判決“並未邀請立法者參與對話”,而是試圖以一個判決一勞永逸地為辯論作結。這樣的作結方式或許粗暴(且難以長久):

圖:《推翻羅訴韋德案》紀錄片

羅伊案的原始裁決區分了三個階段:妊娠的前三個月,州政府不可限制墮胎;妊娠中三個月,允許州政府基於保護母親健康的考慮“合理”限制墮胎權;妊娠後三個月,基於保護胎兒生命的考慮,允許州政府立法禁止墮胎(危及母親健康的情況除外)。

當年,《紐約時報》對此的頭版報道題目即是《最高法院裁定前三個月墮胎合法》。儘管最高法院的判決中聲稱“我們不需要解決生命何時開始這一難題……司法機構沒有資格去猜測答案”,在這裏,顯而易見是法官,而非醫生、科學家或普羅大眾,在決定“何為生命”。判決也確實為各種異議留下了空間,且這些異議長期無法消散。

2015年,美國最高法院判決同性婚姻合法化。判決援引了中國在內的各大文明傳統中對婚姻的定義。當時著名的天主教大法官斯卡利亞(他本人有八個孩子,曾在採訪中表示從不避孕)在異議中指出,如果今天我們能將婚姻從“一夫一妻”解釋為“兩個人”,明天我們也能將婚姻解釋為“一夫多妻”這樣的多偶制。他和金斯伯格的擔憂在某種意義上是共通的——步子邁得太大。

2015年,美國通過同性婚姻合法化

圖:Shutterstock

但這樣的“明天”還沒到來。或許金斯伯格也沒想到的是,1970年代的寬容和進步並不意味着長久的寬容和進步。“進步”或許像頭貪戀繁花的驢子,不拼命拉着向前,就可能大步後退。

在她去世僅僅兩年後,羅伊案即被推翻,紅州女性在立法和司法層面均無法尋求墮胎權和相關救濟。在殘酷的現實和特殊的權力結構面前,燈塔曾引以為傲的立法和司法救濟均束手無策。曾經,贏得選票是用一個理想的執政方案去説服選民;現在,贏得選票是靠恐嚇選民——如果你選對方就會有多慘。

民眾們抗議“推翻羅伊案”

圖:Shutterstock

紅色的州明確將在“羅訴韋德案”推翻同時禁止墮胎權;填黃色的州可能將在“羅訴韋德案”推翻後嘗試禁止墮胎權;填藍色的州,墮胎權受法律保護;填灰色的州,墮胎權不受影響

圖:英國衞報

小修小補意味着更為複雜的不平等(如“黑人女性”的雙重劣勢)無法被正視,而只依賴於司法判例又意味着訴求寄於大法官一身。

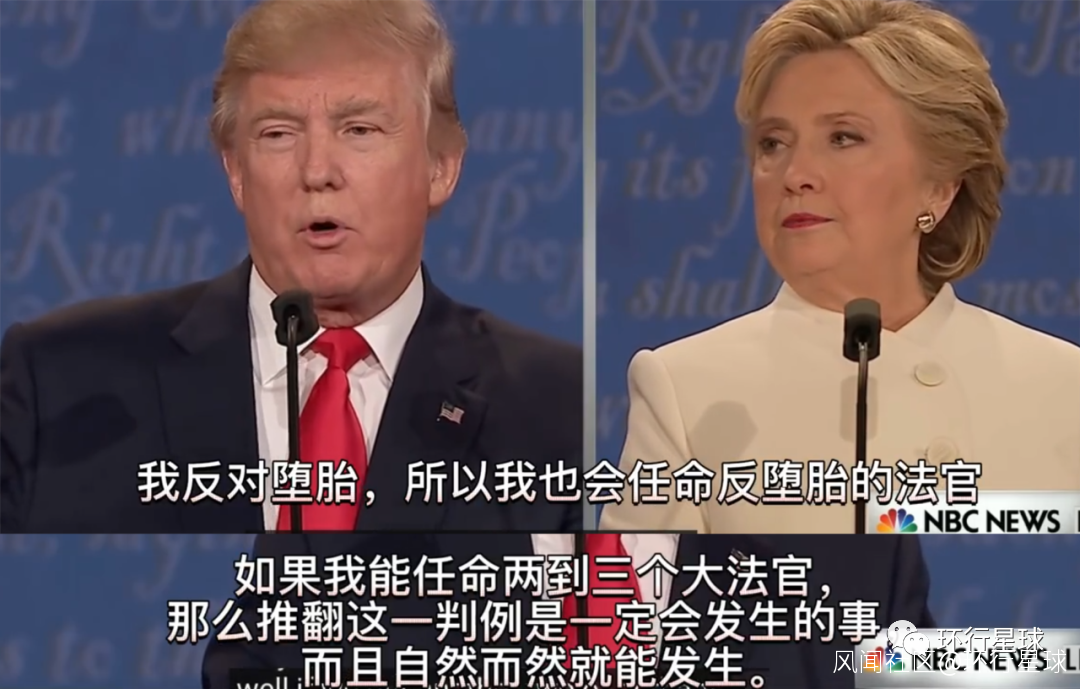

金斯伯格工作至最後一息,還是沒能熬過特朗普的任期。而斯卡利亞、金斯伯格的去世和肯尼迪的退休則讓最高法院的攻守之勢陡然逆轉。

圖:《推翻羅訴韋德案》紀錄片

1787年,當“國父”們心潮澎湃地起草憲法,寫下“我們人民…”(We the people …)時,恐怕不會想到,他們所懷疑的強大的中央政府早就隨着“9·11”後擴張的權力成為現實,而弱勢羣體的權利則被困在黃金的枷鎖裏。

即,富有的紅州女性可以尋求跨州墮胎,而貧窮者則將生活在堪比教權國家的嚴苛法律之下。

在這個意義上,她們或許會説:我的身體是你的政治資本、你的競選宣言、你的博弈籌碼,唯獨不是我的身體。

圖:《推翻羅訴韋德案》紀錄片