趙忠堯:我的回憶_風聞

返朴-返朴官方账号-关注返朴(ID:fanpu2019),阅读更多!2022-06-28 10:25

昨天(6月27日)是趙先生誕辰120週年紀念日,摘錄《趙忠堯論文選集》中先生的一篇小傳以資紀念。

撰文 | 趙忠堯

中學和大學時期 (1916-1925)

我出生於二十世紀初葉。二十世紀是一個鬥爭激烈、變革迅速的世紀。我自幼身體孱弱,自感不能適應激烈鬥爭的行列,決心聽從先父教訓,刻苦學習,打好基礎,以備日後作一個有用於社會的人。

我出生時,母親已46歲。父母親老年得子,又加我身體弱小,對我管教格外嚴厲。上小學時,父母不許我上體操課,我的體操成績因此總是零分。到了中學,也從不讓我參加爬山、游泳等活動,我從小隻是體育場邊的觀眾。五十多歲時,我才迫切感到鍛鍊身體的需要,開始學游泳、滑冰,雖然晚了一些,仍然受益非淺。

父親早年自學醫道,行醫為生。他看到社會上貧窮落後、貧富不均的現象,常想為國出力,又感知識不足,力不從心。因此,他只望我努力讀書,將來為國為民出力。我依照父親的教導,腦中無非是我國古代先哲名言,再加西方革新思想,可以總結為愛國主義。

十五歲那年進入諸暨縣立中學讀書。在學校裏,我的學習興趣頗廣,文理科並重。記得國文老師常給我額外佈置讀些古文,使我受益不少,可惜以後未能在這方面進一步深入。但數理化等科目中的科學道理,更能吸引我的求知慾望。

四年後中學畢業,按照父親的意思和個人的興趣,我選擇報考了完全免費的南京高等師範。1920年秋進入數理化部就讀時,南京高師正在擴建為東南大學,數、理、化三系均屬於當時的文理科,此外還有農、工、商等科。為了獲得較多動手做科學實驗的機會,加之當時化學系有孫洪芬、張子高、王季梁等諸位教授,師資力量較強,我選擇了文理科的化學系。但在學習中,我一直對數學、物理的課程也同樣重視。這倒為我日後擔任物理助教,並進而轉人物理界打下了基礎。

剛進大學時,由於在縣立中學英文底子較薄,確實花了一番力氣。高師一年級的物理課程選用密立根 (R.Millikan) 和蓋爾 (Gale) 兩教授合編的英文物理課本“First Course in Physics”。一些從市立中學來的同學在中學裏就已學過這個課本,而我邊查字典邊學習,很是吃力。但過了一個多月,我已能適應新環境,不再為英文的物理課本發愁了。由此可見,外語雖是人門必不可少的工具,但起主要作用的歸根結底還是對於學科本身的掌握程度。1924年春,我便提前半年修完了高師的學分。當時因父親去世,家境困難,我決定先就業,同時爭取進修機會。東南大學物理系正好缺少助教,學校根據我在校的物理成績,讓我擔任了物理系的助教。我一面教書,一面參加聽課、考試,並進入暑期學校學習。次年便補足高師與大學本科的學分差額,取得了東南大學畢業資格。

看到國內水平與國外的差距,我決定爭取出國留學。當時,清華的教師每六年有一次公費出國進修一年的機會。但我不想等這麼久。靠自籌經費於1927年去美國留學。除過去三年教書的工資結餘及師友藉助外,尚申請到清華大學的國外生活半費補助金每月40美金。行前,與鄭毓英女士成婚。她回到諸暨老家,陪伴我七十多歲的老母,代我盡了孝心。

在美國留學時期 (1927-1931年冬)

到美國後,我進入加州理工學院的研究生部,師從密立根 (R.A.Millikan) 教授。進行實驗物理研究。第一年念基礎課程,並順利通過了預試。由於導師密立根教授根據預試成績給中華教育文化基金會的有力推薦,以後三年,我都申請到每年一千美金的科研補助金。便把原來清華大學的半費補助金轉給了別的同學。

密立根教授起初給我一個利用光學干涉儀的論文題目。直接指導這項工作的研究員人很和氣,“硬γ射線通過物質時的吸收係數”的題目,並説:“這個題目你考慮一下。”説是這麼説,這次實際上是不容我多考慮的。偏偏我過分老實,覺得測量吸收係數還嫌簡單,竟回答説:“好,我考慮一下。”密立根教授一聽,當場就發火了,説道:“這個題目很有意思,相當重要。我們看了你的成績,覺得你做還比較合適。你要是不做,告訴我就是了,不必再考慮。”我連忙表示願意接受這個題目。回想起來,密立根教授為我選擇的這個題目,不僅能學到實驗技術,物理上也是極有意義的。這一點,我日後才逐漸有深刻體會。

到加州的第二年,我便開始作硬γ射線吸收係數的測量。當時,人們認為g射線通過物質時的吸收主要是自由電子的康普頓 (A.Compton) 散射所引起的。用於計算吸收係數的克萊因-仁科 (Klein-Nishim) 公式則是當時剛剛問世。密立根教授讓我通過實驗測量,驗證這一公式的正確性。我所用的g射線是ThC“所放出的能量為2.65 MeV的硬γ射線。實驗室工作緊張時,我們這些做實驗的人常常是上午上課,下午準備儀器,晚上乘夜深人靜,通宵取數據。為保證半小時左右取一次數,不得不靠鬧鐘來提醒自己。

但是,當我將測量的結果與克萊因-仁科公式相比較時,發現硬γ射線只有在輕元素上的散射才符合公式的預言。而當硬γ射線通過重元素,譬如鉛時,所測得的吸收係數比公式的結果大了約40%。1929年底,我將結果整理寫成論文。但由於實驗結果與密立根教授預期的不相符,他不甚相信。文章交給他之後兩三個月仍無迴音,我心中甚為焦急。幸而替密立根教授代管研究生工作的鮑文(I.S.Bowen)教授十分了解該實驗從儀器設計到結果分析的全過程,他向密立根教授保證了實驗結果的可靠性,文章才得以於1930年5月在美國的《國家科學院院報》上發表。當我在加州作硬γ射線吸收係數測量時,英、德兩國有幾位物理學家也在進行這一測量。三處同時分別發現了硬γ射線在重元素上的這種反常吸收,並都認為可能是原子核的作用所引起的。

吸收係數的測量結束後,我想進一步研究硬γ射線與物質相互作用的機制,打算設計一個新的實驗,觀測重元素對硬γ射線的散射現象。與鮑文教授商量時,他説:“測量吸收係數,作為你的學位論文已經夠了,結果也已經有了。不過,如果你要進一步研究,當然很好。”當時雖然離畢業只有大半年時間了,但由於有了第一個實驗的經驗,我還是決心一試。我於1930年春天開始用高氣壓電離室和真空靜電計進行測量。沒想到,一開始就遇到了問題:那時,德國的豪夫曼 (Hoffmann) 教授發明了一種真空靜電計。加州理工學院的工廠仿製了一批。這種靜電計中有一根極細的白金絲,是用包銀的白金絲拉制後,再將外面的銀用酸腐蝕掉製成的。白金絲的上端通過一個焊接點和電離室的中心電極相連,下端連接指針。可是,接通電源後靜電計的指針甚至十幾分鍾後還達不到穩定點。密立根教授對我和另外兩個使用這種靜電計的學生説:“這種新產品我也沒有用過,你們應設法解決這個問題。”起初,大家都以為是環境的振動引起指針的不穩定,想了各種辦法防止振動,甚至把靜電計的支架用彈簧掛住,放在四個網球支撐的平板上,但都是枉然。後來我想到,指針達不到穩定值,可能是因為導電不良。於是我在焊接處滴了一些導電的碳制黑墨水,指針立即變得很靈活,總算解決了這一難題,並開始測量電離電流。由於反常吸收只在重元素上被觀測到,我決定選擇Al與Pb為輕、重元素的代表,比較在這兩種元素上的散射強度。這個實驗一直忙到當年九月才算結束,準備好久的暑期旅行因此取消。可測得的結果如此有趣,足以補償放棄休息的損失。

我的這個實驗結果首次發現,伴隨着硬γ射線在重元素中的反常吸收,還存在一種特殊輻射。由於電離電流很弱,要將特殊輻射與本底分開是很困難的。康普頓散射主要在朝前方向,朝後的部分不僅強度弱,並且能量也低,因而在朝後方向觀測到的特殊輻射信號最清楚。我不僅測得了這種特殊輻射的能量大約等於一個電子的質量,而且還測出它的角分佈大致為各向同性。我將這一結果寫成第二篇論文《硬γ射線的散射》,於1930年10月發表於美國的《物理評論》雜誌。

説來有趣,一直到我的論文結束時,密立根教授還記得我挑論文題目的事。在評議論文時,還在教授們面前講我的笑話,説:“這個人不知天高地厚,我那時給他這個題目,他還説要考慮考慮。”惹得同事們善意地哈哈大笑。不過,他們對我的論文是滿意的。後來,密立根教授在他1946年出版的專著《電子、質子、光子、中子、介子和宇宙線》中還多處引述了我論文中的結果。

反常吸收和特殊輻射揭示了一種新的相互作用機制。但是,當時還不能認識到這些現象的具體機理。與我同時在加州理工學院攻讀博士的還有安德遜 (C.D.Anderson),他對這些結果很感興趣。我們也曾談起,應當在雲室中做一做這個實驗,可惜後來這個想法未能實現。直到1932年,安德遜在宇宙線的雲霧室照片中發現了正電子徑跡,人們才逐步認識到:三個實驗組同時發現的反常吸收是由於部分硬γ射線經過原子核附近時轉化為正負電子對;而我首先發現的特殊輻射則是一對正負電子湮滅並轉化為一對光子的湮滅輻射。

關於人們對我這部分工作的評價,還有一段曲折的經歷。比較起來,我所作的第二個實驗的難度比第一個大。因為散射的強度很弱,測量時需要極大的耐心與細心。由於我選用了高壓電離室和真空靜電計進行測量,本底比較少,漲落也小,因而結果比較穩定和乾淨;但是在我的論文發表後的一兩年內,其他人重複這一實驗時,用蓋革計數器進行測量,也沒有用高壓電離室,本底與漲落都比較大,得到相互矛盾與不確定的結果。這些矛盾,一度引起人們認識上的混亂。至於論文本身,可惜寫得太簡短,與它所包含的內容不甚相稱;加上勃萊克特 (P.Blackett) 與奧恰里尼 (G.0cchidini) 在他們的論述《電子對湮滅》的著名論文中引述我的工作時,發生了不應有的錯誤。由於這種種歷史的原因,我的這些工作一直沒有得到應有的重視。最近從1983年起,楊振寧教授花了不少精力,收集整理資料,寫成文章發表,幫助澄清了這段歷史,並且同意將他的這篇文章作為附錄收入這本文集。我十分感激楊先生為此所作的這許多努力。

在美國的這段生活中,還有一件值得一提的事情。我從小身體瘦弱,缺少鍛鍊,所以體力不足,雙手操作不靈。自己感到,無論為科學實驗的需要,或為健康的需要,都必須加強體力活動。適值在美國市場上,見到破舊汽車非常便宜,即以25美元的代價購得一輛破舊汽車,在課餘時間學習簡單的汽車修理和駕駛。對於一輛破舊的汽車,自然説不上需要和消遣。凡休息日,我常常滿身油污,仰卧於汽車下面,拆拆裝裝。我在修理汽車的過程中,不但鍛鍊了動手能力,還有在辛苦以後獲得的欣慰。另一個意外的收穫是,因此得到一個樂於助人的朋友豪義特 (A.Hoyt)。我們從談汽車開始,談到風俗人情、科學研究。説這是我在美國除了關於論文所受的指導以外最大的收穫,一點也不誇大。可惜在我回國之後不久,他因病去世。這是我莫大的遺憾。

從清華大學到西南聯大 (1932-1945)

九· 一八事變充分暴露了日本軍國主義併吞整個中國的野心。當時我尚在國外,國難當頭,心中焦慮,決心儘速回國。個人原打算專心於教學與科研,為國家做點貢獻。可面對兇狂的敵人,科學救國、工業救國都不能應急,只能先回到清華大學任教,把大部分時間用在教學和科研上,並盡一切可能探索為國效勞的道路。

當時,清華大學正在成長過程中,師生全都非常積極。葉企孫教授從理學院調任校務委員會主任,由吳有訓教授接任理學院院長,我曾一度接任物理系主任。系裏還有薩本棟、周培源等多位教授。這個時期,在極為簡陋的條件下,為努力辦好物理系,大家齊心協力,進行教學和科研,實為難得。科研方面,各人結合自己專業開展研究,氣氛很好。我在德國時,還聯繫聘請了一位技工來清華,協助製作象小型雲霧室等科研設備。我們自己動手製作蓋革計數器之類的簡單設備,還與協和醫院聯繫,將他們用過的氡管借來作為實驗用的放射源。我們先後在g射線、人工放射性、中子共振等課題上做了一些工作。之後,由於日寇的步步進逼,大部分國土淪陷,清華大學南遷,研究工作不得已而中斷。

除科研教學外,我日夜苦思焦慮,想找出一條立即可以生效的救國道路。我曾嘗試了多種途徑:科學救國,平民教育,工業救國等等。但由於個人出身及身體等條件的限制,所選擇的多為改良的道路,始終未能投身於革命的洪流,與付出的努力相比,收效甚微。儘管碰了不少釘子,但畢竟身體力行,盡了努力,從各個方向試着去做一點於國家民族和老百姓有益的事。

那時有位搞社會教育的晏陽初先生,對平民教育很熱心,在河北定縣農村搞了一個平民教育的實驗點。我利用暑假去定縣參觀,既瞭解到中國農村的貧窮困苦,又看到那裏缺少文化,急待改造。雖然這種投入很侷限,但對我觸動很大。對我以後參加辦鉛筆廠,替國家採購儀器、部件,加工設計等都是有影響的。我去做這些事。都是經過考慮的,都是克服了困難,盡力去辦好的。不久,華北淪陷,平民教育的路也沒有了。

抱着工業救國的良好願望,我又想結合出國數年積累的經驗,在國內僅有的少數企業中尋覓夥伴,探索技術,創辦小型的國產工業。經過反覆醖釀,我聯合葉企孫教授和施汝為、張大煜等少數友人,拿出自己的工資積餘,決定集資創辦一個小小的鉛筆廠。建鉛筆廠所需技術與投資都在力所能及的範圍內。大家不以營利為目的,小則可以發展實用科學,大則創辦國產工業,以此作為從事實際生產,為國出力的起點。我們力求在國內完成整個生產過程。除從國外購進必要的機器設備外。我還與郭子明等幾位技工進行削木頭、制鉛芯等必須的工藝實驗,先後經歷了不少困難。由於當時國難當頭,大家義憤填膺,這個廠得以在困難中辦起來,全由大家的愛國熱情所支持。廠址原定在北京,後由於日寇步步進逼,只得改建在上海。廠名定為“長城鉛筆廠”,“長城牌”鉛筆由此問世。由於資金薄弱,缺乏管理經驗,加上政局動盪,我們又遠在北京或西南內地,對於具體管理鞭長莫及,真是難上加難。工廠幾經盛衰起落,能渡過抗戰,一直堅持到勝利,實在不容易。解放後,這個廠改建成“中國鉛筆廠”,五十年代,“長城牌”鉛筆改名為“中華牌”,工廠也得到很大發展。這樣,三十年代開始生產的“長城牌”鉛筆總算沒有中途夭折。

1937年七·七事變之後,北京無法安身,我們全家便輾轉南下到昆明。第二年,清華、北大、南開三校共同在昆明成立了西南聯大,我便在那裏任教,前後呆了八年之久。這期間,除了教學之外。我還與張文裕教授用蓋革-密勒計數器作了一些宇宙線方面的研究工作。可是,隨着戰局緊張,生活變得很不安定。由於物價飛漲,教授們不得不想辦法掙錢貼補家用。我想辦法自制些肥皂出售,方能勉強維持。加上日寇飛機狂轟濫炸,早上騎着自行車去上課,課程進行中,警報一響,大家立即把書夾在自行車後,騎車去找防空洞。家人則更是扶老攜幼逃往城外。開始人們以為安全的城牆根很快被炸為廢墟。華羅庚先生甚至被爆炸的土塊埋住後逃生。儘管如此,西南聯大聚集了各地的許多人才,教學工作在師生的共同努力下一直堅持進行,也的確培養出不少新生力量。

1945年冬,我應中央大學吳有訓校長邀請,離開西南聯大,赴重慶擔任了中央大學物理系主任。

第二次去美國時期 (1946-1950)

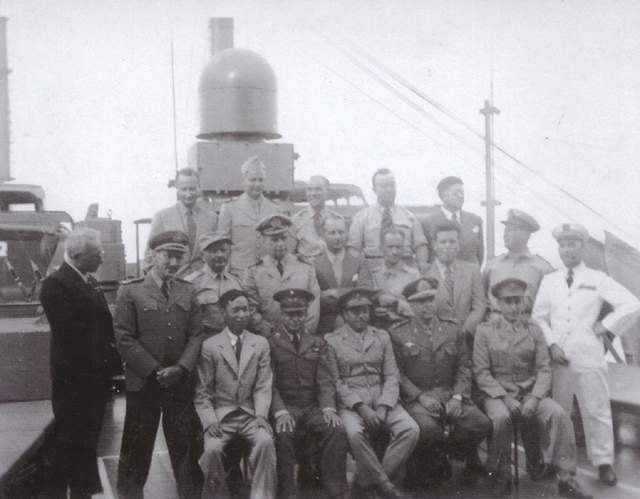

1946年夏,美國在太平洋的比基尼島進行原子彈試驗。國民黨政府派兩個代表前去參觀。我受中央研究院的推薦,作為科學家的代表。那時中央研究院的總幹事薩本棟先生籌了五萬美金,託我在參觀完畢以後,買回一些研究核物理用的器材。因為錢數實在太少,完成這項任務是很難的事。不過,有總比沒有好。而且,核物理在那時是一門新興的基礎學科,國家總是需要它的。所以我就答應在指定的財力範圍以內,以最經濟的辦法,購買一些對於學習原子核物理最有用的器材。就當時情況,經濟的限制是壓倒一切的。全部的財力是準備用於購買核物理器材的五萬美金和以後託管購買其他學科器材的經費七萬美金。個人的生活費實報實銷,談不上薪給。由於經費緊張,我在吃住方面儘量節省,每年開支兩千美金。這是很難與當時公派出國人員每年一萬美金的生活水平相比的。此外,在個人控制下的還有回國的航空旅費和頭三個月出差費的餘數而已。開展核物理研究,至少需要一台加速器。而當時訂購一台完整的200萬電子伏的靜電加速器要40萬美金以上。很明顯,在這樣的條件下,不可能購買任何完整的設備。經與友人多次商討,唯一可行的辦法是,自行設計一台加速器,購買國內難於買到的部件和其他少量的核物理器材。當然,這是條極為費力費時的路。

照這個計劃,我首先在麻省理工學院電機系靜電加速器實驗室學習靜電加速器發電部分和加速管的製造。該實驗室主任屈潤普 (Trump) 熱心而又和氣,十分支持我的工作,為我想了好多辦法。他讓我利用他們的資料,還介紹給我另一位專家,幫我解決問題;又將實驗室裏準備拆去的一台舊的大氣型靜電加速器轉給我作試驗用。後來l986年我國原子能研究院從美國購買的串列式靜電加速器就是屈潤普教授他們的公司供應的。在麻省理工學院加速器實驗室呆了半年以後,為了進一步學習離子源的技術,我轉去華盛頓卡內基地磁研究所訪問半年。那裏有兩台質子靜電加速器和一台迴旋加速器在工作,學習的環境也很好。當時,畢德顯先生正準備回國,我挽留他多呆半年,一起繼續靜電加速器的設計,並採購電子學及其他零星器材。畢德顯先生為人極為忠厚,工作踏實,又有電子技術方面的實踐經驗,對加速器的設計工作起了很大作用。半年以後。為了尋覓廠家定製加速器部件,我又重返麻省理工學院的宇宙線研究室。因為我對宇宙線研究有興趣,該研究室主任羅西(B.Rossi)人又很和氣,歡迎我在他那裏工作。羅西教授是意大利人,他很瞭解我的工作。1952年他的第一本專著《高能粒子》中就引用了不少我拍的雲霧室照片。我當時聯繫定做加速器的各種部件,需要打聽情況,麻省理工學院附近有好多朋友可以幫忙。由於這些難得的有利因素,我就決定暫時留在麻省理工學院,直到結束採購器材的任務。加速器上的機械設備,都是特種型號,每種用量不大,加工精度要求又高,好的工廠很忙,不願接受這種吃力不討好的小交易。我為此奔走多日,有時一天要跑十幾處地方,最後聯繫到一個開價較為合理的製造飛機零件的加工廠。這樣,加速器運轉部分,絕緣柱及電極的製造總算有了着落。與此同時。還替中央大學定製了一個多板雲霧室,並且買好了與此配套的照相設備。加上核物理實驗及電子學器材,都是用手頭那點錢購置的。這段期間,我曾在幾個加速器、宇宙線實驗室義務工作。以換取學習與諮詢的方便。我的義務勞動也換得了一批代制的電子學儀器和其他零星器材,節約了購置設備的開支。製造和購買器材的工作前後花了整整兩年時間。

1948年冬季,我結束了前中央研究院所委託的購買簡單的核物理實驗設備的任務,原來預計即可回國。但那時國內戰局急劇變化。中國人民解放軍節節勝利,戰局的變化很大,感到不如待局勢平息之後,回國參加和平建設。再則,那時核物理是戰爭中崛起的學科,個人對於加速器上的實驗亦沒有經驗,因此決定在美國再留些時間,多學些必要的實驗技術,以備隨時回國。我在十餘年前曾在加州理工學院做博士學位,有不少師友、因此與他們相商,在加州理工學院短期從事研究工作。這時,加州理工學院有兩台中等大小的靜電加速器,具備研究核反應所需要的重粒子和β譜儀,正適合於我們初學的借鑑。我在加州理工學院的開洛輻射實驗室工作了近兩年。

我第二次去美國期間。為了聯繫定製器材,曾先後訪問了幾個科學實驗室,在那裏短期做靜電加速器實驗,利用雲霧室做了宇宙線實驗。在這個過程中,與國外同行建立了學術上的友誼。可惜以後由於中美長期斷交,一直不能得到進一步的發展。

在將主要精力用於定製設備的同時,我也抓緊時間在宇宙線及質子、α核反應等方面開展了一些科研工作,終因精力有限,收斂不大。有些人笑我是“傻瓜”,放着出國後搞研究的大好機會不用,卻把時間用在不出成果的事上。好心的人也勸我:“加速器不是你的本行,幹什麼白白地耗費自己的時間精力呢?”如今我回首往事,固然仍為那幾年失去了搞科研的寶貴機會而惋惜,但更為自己的確把精力用在了對祖國科學發展有益的事情上而自慰!

1949年,我開始作回國的準備工作。對我來説,最重要的自然是那批花了幾年心血定製的加速器部件與核物理實驗器材。不巧的是,我起先聯繫的是一個國民黨官僚資本經營的輪船公司,貨已經存到了他們聯繫的倉庫裏。為了將器材運回新中國,必須設法轉到別的運輸公司。我利用1949-1950年初中美之間短暫的通航時期,設法將貨取出來,重新聯繫了一個輪船公司,辦理託運回新中國的手續。沒想到,聯邦調查局盯上了這批儀器設備。他們不但派人私自到運輸公司開箱檢查,還到加州理工學院去調查。幸好,加州理工學院回答問題的杜曼(Dumand)教授為人正直,告訴他們這些器材與原子武器毫無關係。雖然如此,他們仍然扣去了部分器材。我特別感到可惜的是,他們扣下了四套完整的供核物理實驗用的電子學線路。不僅因為這些線路正是我們所急需,更重要的是因為這些線路是麻省理工學院宇宙線實驗室羅西主任專門派人為我們焊接製造的。後來實在檢查不出什麼問題,聯邦調查局又把這些扣下的器材運回了加州理工學院。中美間恢復通信後,美國的同行科學家們還來信表示,器材由他們暫時代為保管,中美建交後就寄來給我。回想定製器材的前前後後,若沒有這些國外同行的幫助和支援,這件事是很難辦成的。我對聯邦調查局私自開箱檢查一事極為惱火,偏偏運輸公司還找上門來,要我交重新包裝的手續費。我當時就發火了:“誰叫你們打開的你們向誰收!我的東西你們隨便給人看就不對!”運輸公司的人回答説:“那是什麼機關,能不讓看嗎?”是啊,這種事情是沒有道理可講的。想想只要器材能運回來,再付一次費用也只好算了。這樣,我在美國定製的這批器材裝了大小三十多箱,總算裝船起運了。

1950年春天,我也準備返回祖國。但是,這時中美之間的通航卻已中止了,我不得不想別的辦法。取道香港很難得到英國簽證,繞道歐洲又頗費時日。這時,一家輪船公司願意幫忙辦理香港的過境簽證。經過五個月的等待,我與一批急於回國的留美人員終於得到了香港的過境簽證,於八月底在洛杉磯登上了開往中國的“威爾遜總統號”海輪。可一上船,聯邦調查局的人又來找麻煩,把我的行李翻了一遍,偏偏扣留了我最寶貴的東西:一批公開出版的物理書籍和期刊,硬説這些是“不需要的東西”。輪船終於開動了。我儘管可惜那些書籍,倒還慶幸自己得以脱身。

沒想到,旅途的磨難還遠沒有結束。船到日本橫濱,我和另外兩個從加州理工學院回來的人又被美軍便衣人員叫去檢查,硬説我們可能帶有秘密資料,隨身行李一件件查,連塊肥皂也不放過,稱之為“看起來象肥皂的一塊東西”,扣下待查。可惜我的工作筆記本都被抄走了。大件行李壓在貨艙裏拿不出來,還要等空船從香港返回時再查。我們三個人就這樣被關進了日本的巢鴨監獄。無論我們怎樣提出抗議,得到的回答只是:“我們執行華盛頓的決定。沒有權力處理你們的事。”同時,台灣當局則派各種代表威脅勸誘,説只要願意回美國或去台灣,一切都好商量。如此糾纏了兩個月之久。我那時回國的決心已定,反正除了中國大陸我哪兒也不去,一一回絕了這些糾纏。只是不知事情還要拖多久,便決定利用在監獄裏的空閒,找到一位同住的懂日文的中國難友當老師,上起了日文課。直到這一年十一月中,在祖國人民和國際科學界同行的聲援下,我們才獲得釋放,經香港回到祖國大陸。

在中國科學院工作的時期 (1950年11月以來)

經歷數月的磨難,我終於在1950年11月底回到解放了的新中國。回國時,感到祖國一切都是新的,又受到了熱烈的歡迎。自己向來未曾經過大的場面,又慚愧沒有為人民做過多少事,心情很是興奮與不安,只想儘快投入到具體工作中去,為新中國的科學發展出力。

1951年,我開始到中國科學院近代物理所工作。由於我感到自己更願意也更適合做具體的工作,便決定留在了實驗室,着手核物理實驗方面的建設。

1953年,近代物理所從城裏搬到中關村。那時中關村剛開始建設,一共只有一兩座辦公樓,僅有的幾幢住宅周圍都是耕地。當時國內物資非常缺乏,工作甚難開展。為了爭取時間,培養幹部,大家決心先就力所能及的範圍,建立一個核物理和放射化學的實驗基地,邊幹邊學,逐步掌握理論和技術。到1954年初步建立了中關村的近代物理所工作基地。

我在美國費盡辛苦購置的一點器材,大部分都安全運回了國內。1955年裝配完成的我國第一台700 keV質子靜電加速器,主要就利用了這些帶回來的部件和器材。同時,我們還着手研製一台2.5MeV的高氣壓型質子靜電加速器。這段時期,雖然有時參加些國內外的社會活動,未能始終在實驗室與大家共同工作,但回想起來,仍慶幸自己及時回到祖國,參加了新中國最早的加速器的建造及核物理實驗室的建立。

那時,研究所裏調集了一批業務基礎好,又刻苦肯幹的中青年科研人員,國家還從原南京中央研究院物理研究所等處調來了一批有經驗的工人師傅,真是人才濟濟,朝氣蓬勃。加速管的封接是建造加速器的關鍵步驟之一。我在美國期間,曾在麻省理工學院學習了這種技術。回國後,與大家一起邊幹邊摸索經驗;從磨玻璃環開始,到塗膠、加熱封接,每一步都精益求精。這台2.5MeV高氣壓型的質子靜電加速器終於在1958年建成。由於加速管和真空部件做得好,所封接的加速管這麼多年沒有壞,一直用到現在,質量比蘇聯進口的還要好。這在當時國內一窮二白的條件下,既無資料可查,又不能出國考察,的確不是一件輕而易舉的事。在建立實驗室和研製加速器的過程中,我們不僅學習了真空技術、高電壓技術、離子源技術、核物理實驗方法,而且在工作中培養了踏實嚴謹、一絲不苟的科研態度,一批中青年科技骨幹迅速成長起來。雖然現在這兩台加速器幾乎到了進博物館的年齡,但在建國初期,它們的確起過示範作用。不少人形容中關村分部是下蛋的老母雞,這話也許並不為過。

五十年代中期,我國向蘇聯訂購一座原子反應堆,兩台迴旋加速器和若干測試儀器,並派遣一批中年骨幹和青年學生前去學習。1956年在北京遠郊坨里興建的一堆一器與中關村的基地合併成為原子能研究所;中關村部分稱為原子能所一部,坨里部分為二部。中關村分部除於1958年建成一台質子靜電加速器外,還着手研製電子直線加速器和進行其他探索性的工作。二部的迴旋加速器建成後,我一度參加在迴旋加速器上進行的質子彈性散射、氘核削裂反應等方面的研究工作。

另一方面,為了迅速擴大科研隊伍,並提高隊伍的素質,中國科學院於1958年建立中國科學技術大學,我兼任科大近代物理系的主任。由於有中國科學院各研究所的支持,科大的師資和設備都是第一流的,這是最優越的條件。記得那時,我的確花力氣請了所內外不少第一流的專家來系裏任教,學生的反映也很好。由於與研究所的聯繫密切,使近代物理系得以較快地建立起一個專業實驗室,開設了β譜儀、氣泡室、γ共振散射、穆斯堡爾效應、核反應等較先進的實驗。我們很注意培養方法,儘可能使學生在理論和實驗兩方面都得到發展。為了防止實驗隊伍中缺少理論人才,我們努力使理論、實驗專業均衡發展。我們的努力得到了相當的收穫,培養出一批理論實驗並重的人才。科大能在短短的時間內與國內一流大學獲同等聲譽,廣大師生員工為此作出了艱鉅的努力,回想起來絕非易事。

五六十年代,我感到要開展國內的核物理研究工作,至少應對國外的發展情況有所瞭解,因此我很注意閲讀國外書刊,在調研工作上化了不少時間,以瞭解學科發展動態。同時,我也經常考慮,如何從我國的經濟實力出發,儘快發展國內的科研、教育事業,如何促進國內新型低能加速器的建立。為此也作了不少調研和努力。在這期間先後曾就建造串列式加速器、中能加速器、建立中心實驗室、縮短學制、成立研究生部等許多與我國科學發展有關的問題向各級領導提出建議。可惜由於各種原因,大部分未能及時得到實現。直到文化大革命開始,我還天真地將自己對搞好科研工作的一些看法寫成大字報。沒想到自己不久就成了革命的對象,因“特嫌”而被隔離審查,文化大革命使我失去了精力、時間、給我的工作與生活帶來了無法彌補的巨大損失。

被隔離審查期間,我對自己走過的道路重新進行了回顧與思考。我想,一個人能作出多少事情,很大程度上是時代決定的。由於我才能微薄,加上條件的限制,工作沒有做出多少成績。唯一可以自慰的是,六十多年來,我一直在為祖國兢兢業業地工作,説老實話,做老實事,沒有謀取私利,沒有虛度光陰。

1973年,高能物理研究所成立,高能加速器的建造終於提到了議事日程。我儘管年齡大了,精力也不濟了,但仍堅持儘量多參加些與高能所的建設有關的學術討論、工作與會議。看着中國自己的高能加速器從破土動工、建成出束到積累數據,看到一批中青年科技人員成長起來。隊伍不斷壯大,真是感慨萬千!回想自己一生,經歷過許多坎坷,唯一希望的就是祖國繁榮昌盛,科學發達。我們已經盡了自己的力量,但國家尚未擺脱貧窮與落後,尚需當今與後世無私的有為青年再接再厲,繼續努力。

特 別 提 示

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閲不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關注公眾號,回覆四位數組成的年份+月份,如“1903”,可獲取2019年3月的文章索引,以此類推。