青葱七年,市場還缺“200個導演”_風聞

毒眸-毒眸官方账号-文娱产业媒体,看透真相,死磕娱乐。2022-07-19 15:45

“當年拍《銀蛇謀殺案》的時候,我們就是在交道口電影院拍的,當時電影院被改成了一個傢俱倉庫,把座位都拆掉了,我們沒有動那些傢俱,就在放映室裏拍。”

在今年4月,李少紅在網上看到有影城倒閉,影廳的沙發座被放到馬路邊上的照片時,眼淚嘩啦一下流了下來。她想起1988年拍攝自己處女作時的場景,那時中國還沒有幾家電影院,電影的拍攝也全靠國影廠的投資。

此後三十餘年,中國電影迎來市場化改革,作為一項產業蓬勃生長,但如今隨着疫情的反覆,恍惚間竟又有幾分和當年相似。

不變的是,不論在怎樣的產業環境下,總有帶着電影夢的新人踏入這條河流,總有人還在拍攝或等待拍攝自己的處女作。

由中國電影導演協會主辦的青葱計劃,正是如今中國新人導演的重要一站。走到第七年的青葱計劃,首度舉辦了影展,將過去7屆中5部已經在院線公映的影片進行展映,作為中國電影導演協會會長、青葱計劃發起人的李少紅認為,這是給所有一直以來關注青葱計劃的朋友的一個彙報。

從2015年到現在,青葱計劃發軔於國內創投活動蠻荒時期,從執行模式上給許多後來者以借鑑。在如今眾多面向市場的創投活動中,青葱更注重從電影文本的角度給新人導演以評價和培養,並在作品面世之前給予全流程上的幫扶,以期為行業做好新興人才儲備。

從2015年到現在,青葱計劃發軔於國內創投活動蠻荒時期,從執行模式上給許多後來者以借鑑。在如今眾多面向市場的創投活動中,青葱更注重從電影文本的角度給新人導演以評價和培養,並在作品面世之前給予全流程上的幫扶,以期為行業做好新興人才儲備。

青葱計劃自身也在不斷進化。過去六年裏,拿到國家扶持金的歷屆五強學員已有30人,其中6部影片已經在院線公映,3部影片在網絡公映,另有11部影片已經拍攝完成,正處於在後期、審查或等待放映的進程中。手握這樣一本成績單,讓青葱有足夠的儲備影片可以籌辦影展,並且在未來每一年將影展像“滾雪球”一樣穩定地舉辦下去。

在行業因外部環境不斷反覆的當下,市場是否還有意願和餘力去扶持新人導演成為了一個迷思,而走到第七年的青葱計劃穿越電影行業的發展週期,證明不確定性中仍有確定。

青葱成為青葱

2016年初,光線傳媒總裁王長田在接受媒體採訪時算過這樣一筆帳:中國電影行業一年大概有300部影片上院線,如果以每年平均拍一部影片的高效率來工作,一年就需要300個相對成熟的導演。但根據王長田的觀察,整個行業裏市場大概能用的導演差不多隻有100個左右,還有大概200個導演的缺口。

同樣出於對“200個導演”缺口的憂慮,中國電影導演協會在前一年決定辦一個扶持新導演的計劃,取名青葱計劃。

在青葱之前,國內的創投活動並不多,李少紅也曾參與其中。彼時的創投讓學員對着李少紅等導演前輩講演,由導演來打分,但最終決定投資的卻是場外的投資人,她感覺根本邏輯是錯位的,“如果講演的目標是錢,那就應該衝着投資人講。讓我來打分,難道我打分高了投資人就一定會投錢嗎?這個關係就不順。”

而彼時國外的創投活動,則是走向了另一個極端。青年導演們先在主辦方處登記自己的項目信息,然後投資人對哪個項目感興趣,就去找人單獨約談。方向上沒錯,但具體流程上太“大浪淘沙”,效率有限。

而彼時國外的創投活動,則是走向了另一個極端。青年導演們先在主辦方處登記自己的項目信息,然後投資人對哪個項目感興趣,就去找人單獨約談。方向上沒錯,但具體流程上太“大浪淘沙”,效率有限。

於是青葱計劃決定集各家所長,先由學員在舞台上反覆講演,讓投資人對項目有所瞭解之後,再進行單獨的約談,“沒想到我們這樣做了以後,全國的創投都開始按這個辦法做了。”

雖然起到了一定的打樣作用,但和之後興起的其他電影創投活動的差異在於,青葱計劃的培養目標,不完全是為市場提供人才。

市場和職業的訴求是略有不同的。中國電影導演協會副會長、青葱計劃理事長王紅衞道出了其中微妙的差別,“我們去扶植培養這個青年導演,其實目標不是簡單的説給一個商業洪流當中加一些生產力。我們希望導演能夠多一個責任,多一個擔當,尤其是用年輕人的方式,用新一代導演的語言,去記錄時代記錄人的這樣一份責任。”

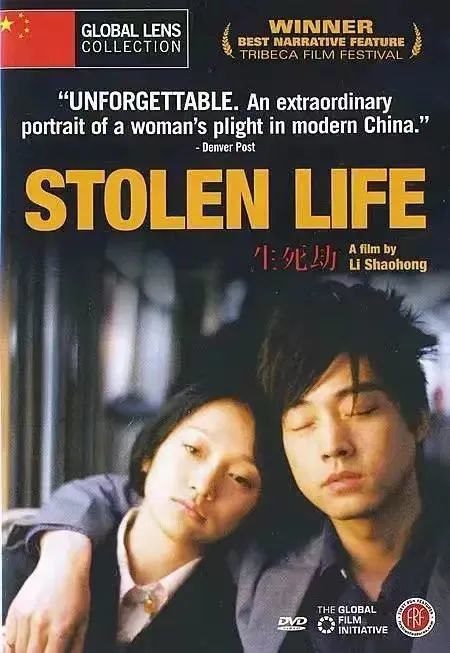

“記錄時代記錄人”,可能恰恰是當下電影行業尚且緊缺的價值。作為本屆青葱計劃影展的開幕影片,2005年由李少紅導演、周迅主演的電影《生死劫》,就是這樣一部記錄時代的電影。其改編自真實故事,生動地再現了那個時代底層女性的愛與恨。導演管虎在觀影結束後也提到,電影在作者性和商業性之外,有時還應該具備像《生死劫》一樣的社會提醒功能或社會記錄功能。

能注意到電影在作者性和商業性之外的價值,得益於青葱計劃的屬性,“因為青葱計劃是導演協會主辦的,所以我們不是站在市場或者上帝視角來評判學員,而是更注重電影本身的文本,作為過來人,教學員怎麼能夠實現自己的文本,以及一些成為導演所應該必備的技能。”李少紅表示。

能注意到電影在作者性和商業性之外的價值,得益於青葱計劃的屬性,“因為青葱計劃是導演協會主辦的,所以我們不是站在市場或者上帝視角來評判學員,而是更注重電影本身的文本,作為過來人,教學員怎麼能夠實現自己的文本,以及一些成為導演所應該必備的技能。”李少紅表示。

不只是創投,青葱計劃也是一個針對新人導演培養的長期計劃,會關注新人處女作從籌備到誕生的每一個環節。

中國電影導演協會秘書長劉儀偉用這樣的比喻來詮釋青葱和市場上其它創投活動的關係:“其它創投能夠讓你通過你的作品浮出水面,但浮出水面以後,是繼續漂在水上還是再沉下去就管不了了;而青葱計劃是陪伴,浮出水面之後陪你一直成為一艘小舟,慢慢的成一艘船,所有的導演協會的成熟導演都會不遺餘力地給予幫助。”

“但陪伴不是替代”,李少紅強調,“我們不會去替他們拿主意,不會替他們拍。我們最重要的作用就是讓他們自己動手,讓他們自己認清要拍什麼,怎麼才能夠拍出來。”

長成的青葱們

所謂“陪伴”,究竟如何達成,或許“青葱們”自身更有説服力。

在第三屆青葱計劃學員、《日光之下》導演梁鳴看來,青葱計劃對新人導演最重要的訓練之一,是提前熟悉生產一部電影的所有正規流程,“當時拍了兩支短片,拍的過程中讓我們自己去擔任製片人的角色,自己去報預算,把各種發票都做好。相當於在你什麼都不懂的時候,逼着你去按照最正規的流程去完成你那麼小的一個短片。”

這些更貼近產業的內容,是從各大電影學院畢業的新人導演們在課堂上學不到的東西。在李少紅看來,電影學院教的是基礎,青葱不教基礎,而是做學員們成為導演的最後一站,“就是臨門一腳的那一站。”

這些更貼近產業的內容,是從各大電影學院畢業的新人導演們在課堂上學不到的東西。在李少紅看來,電影學院教的是基礎,青葱不教基礎,而是做學員們成為導演的最後一站,“就是臨門一腳的那一站。”

除此之外,梁鳴還提及,青葱計劃孵化的作品,選擇什麼樣的製片團隊、發行公司,包括到底是走藝術院線還是做傳統發行,青葱計劃都會給到相應的建議,幫忙把關。

第一屆青葱計劃學員、《兔子暴力》導演申瑜同樣提到,青葱計劃在影片送審階段和宣發階段都有提供幫助,“當時龍標還沒下來的時候,少紅導演一直在幫着詢問;到了放映的時候,青葱也在自己的平台上給了很多的宣傳,我們當時因為疫情也沒有首映式,只有一個小小的發佈會,少紅導演也去了。”

儘管《兔子暴力》是青葱計劃目前已公映作品中票房最高的一部,但在申瑜看來,青葱計劃對於她的幫助不僅在於單片的落地,更來自於對個人導演品牌的輸出,“在做活動的時候青葱一直會把我們帶着,其實是在保持我們的一個曝光率,讓我們一直能被業內和公眾看到。”

儘管《兔子暴力》是青葱計劃目前已公映作品中票房最高的一部,但在申瑜看來,青葱計劃對於她的幫助不僅在於單片的落地,更來自於對個人導演品牌的輸出,“在做活動的時候青葱一直會把我們帶着,其實是在保持我們的一個曝光率,讓我們一直能被業內和公眾看到。”

“像保姆一樣”,是青葱的氣質,但也並非始終如此。七年走下來,關於新人導演的培養方式,青葱自己也在總結經驗教訓。

據李少紅所述,最早的時候,青葱認為不能過多地干預導演的項目,而是隻扮演類似“婚姻介紹所”的角色,“你們倆想在一塊相個親,我們可以提供場所,至於你們倆談的成功不成功,會不會登記結婚,我們覺得好像應該是由他們自己來決定。”

但走過最初幾年,她發現,這和“相親”還不太一樣,因為相親沒結婚介紹者沒有責任,但青葱計劃是有責任的,要將政府的扶持金落實到位,要讓每年選出來的這些片子真真正正地拍出來。

除了項目要落實之外,對新人導演的培養也需要付之以更多的耐心。前幾年青葱將重心放在晉級上,未能晉級的導演將會被淘汰。這個過程中,拼的是導演的悟性和提高能力,也就導致了很多作品其實沒有打磨到位,成熟度不足。

除了項目要落實之外,對新人導演的培養也需要付之以更多的耐心。前幾年青葱將重心放在晉級上,未能晉級的導演將會被淘汰。這個過程中,拼的是導演的悟性和提高能力,也就導致了很多作品其實沒有打磨到位,成熟度不足。

自去年開始,青葱計劃開始了名為“深耕精作”的2.0階段,將入圍人數從30強減少到了20強,但這20個項目會跳過講評環節,直接進入系統學習過程。這樣的變化能給新人導演足夠的時間,讓他們訓練得更久,把一些真正有潛力的項目打造得更完善和成熟。

“改變了規則之後,我發現有些創投的短片拍得真好,連我都傻眼了,所以我們就又去找錢,給他們補拍的機會,把一個短片打磨到最好為止,而不是説拍了一個之後,又再去拍一個新的,那樣的話提高反而不明顯。”李少紅感慨道。

什麼市場都需要新人導演

在前不久的一次採訪中,導演賈樟柯提到了產業環境和新人培養之間的關係,“以前經濟好的時候,企業還能拿出一些錢來,大家都會有一份公益心,不出於商業考慮去投資一些年輕導演,所以年輕導演的機會還是有的。現在經濟一收縮,閒錢少了,機會就沒了。”

這也是電影人的共識,在本屆青葱計劃影展的開幕論壇上,第七屆青葱計劃主席黃建新提到,商業電影和藝術電影的發展處於一種互動的關係裏,“商業電影對藝術電影的幫助不確定能有多大,但是藝術電影對商業電影未來的幫助一直很大。大家一直想把中國電影的市場做到很高,是因為電影有了盈利,文藝片才會有人投。如果電影都虧,文藝片除了以前的國企投沒有人投。”

在青葱計劃初創的頭幾年裏,市場發展勢頭迅猛,年度電影票房不斷刷新紀錄,銀幕數也與日俱增漲破八萬塊。在那幾年,青葱計劃因為場地所限,時常面臨現場投資者“站都站不下”的火爆場面。

疫情之後,電影市場遭受打擊。在今年這低迷的半年裏,讓青葱也感到意外的是,來參加的投資方格外得多,且青葱面向的還都是有過電影投資經驗的專業投資人。李少紅表示,“當時我特別擔心報名,現在哪有人還投年輕人的片子,我特別不樂觀,結果沒想到火的不行。”

“火”的一方面原因是今年開放了線上參與的渠道,給了無法親臨北京的投資人以機會。另一方面,在李少紅看來,這説明投資者對行業的信心仍在,“這個行業不是説會一直持續這樣子的低潮,嚴冬還是會過去的,所以大家還是會希望有一些項目儲備。”

“火”的一方面原因是今年開放了線上參與的渠道,給了無法親臨北京的投資人以機會。另一方面,在李少紅看來,這説明投資者對行業的信心仍在,“這個行業不是説會一直持續這樣子的低潮,嚴冬還是會過去的,所以大家還是會希望有一些項目儲備。”

即便行業的情況再艱難,在從國營電影製片廠投拍電影時代走過來的李少紅看來,如今的新人導演也有太多的選擇。

1993年,中影公司不再統購包銷國產故事片,各製片廠必須自負盈虧之後,電影導演們突然沒有錢拍戲了。“當時一下子覺得自由了,但是走到北影廠門口站在大街上的時候,我才意識到,錢在哪兒呢?去什麼地方找錢一點概念都沒有。”到如今,儘管行業盈利困難,但導演籌拍電影也都已經有了相對明確的融資渠道。

從拍攝選擇上來説亦是如此。在李少紅看來,過去的老導演們只有膠片一種選擇。而對如今的新導演們來説,如果院線電影項目暫且沒法成行,也還有網絡電影、網劇、甚至短視頻可供選擇,“不管大小,我的心態一直是隻要讓我拍我就幹。對導演這一行來説,手不拍就生了,創作這種東西一定要保持一個狀態,長時間不拍以後,感受力就沒有那麼強了。”

世殊事異,李少紅也明白,一代人有一代人的思維方式,成長於這個時代的年輕創作者們,有着屬於自己考量。

在過往的從業經歷中,李少紅觀察到,如今的青年影人更聚焦於自我,重視個人感受的,而上一代影人是沒有個人體驗感,重視社會觀察性的。

在過往的從業經歷中,李少紅觀察到,如今的青年影人更聚焦於自我,重視個人感受的,而上一代影人是沒有個人體驗感,重視社會觀察性的。

梁鳴導演的《日光之下》講述的是一對兄妹的故事,影片集中從妹妹的視角出發,詮釋她的個人感受和在家庭關係中的存在感。而作為該片監製的李少紅更多地會對故事背景中的社會關係和人際關係感興趣,“我覺得那個部分拍得特別好,但他最後沒有要。我很尊重他的選擇,但是這就能看出來兩代人都是拍社會題材,關注的焦點和角度卻是不太一樣的。”

在黃建新眼中,新人導演的新思維和新視角,反過來也是老一代導演需要去豐富和拓展的,“你的經驗在面對挑戰的時候,你們找到了最好的契合點,使它變得豐富,這才是意義。因此青葱計劃是互動的,不單單是培養了年輕人,也反過來推動了我們上一代導演的進步,推動了導演協會所有成員的這樣一個進步。”

在黃建新眼中,新人導演的新思維和新視角,反過來也是老一代導演需要去豐富和拓展的,“你的經驗在面對挑戰的時候,你們找到了最好的契合點,使它變得豐富,這才是意義。因此青葱計劃是互動的,不單單是培養了年輕人,也反過來推動了我們上一代導演的進步,推動了導演協會所有成員的這樣一個進步。”

養一棚大葱需要120天,而養一羣“青葱”,導演協會已經花了7年。這7年,是在交互中成長的7年,也是見證了電影行業高低起伏的7年,青葱計劃在充滿着不確定性的環境裏尋找一種難得的確定性。