爆肝17天,他自編程序拍到了中國空間站_風聞

人间后视镜-人间后视镜官方账号-我保证,故事与你有关。2022-07-20 14:31

那一刻,劉博洋意識到,自己捕捉到了中國空間站建設中一個獨一無二、可能不會再出現的構型。

今年4月,32歲的天體物理博士劉博洋登上了微博熱搜。

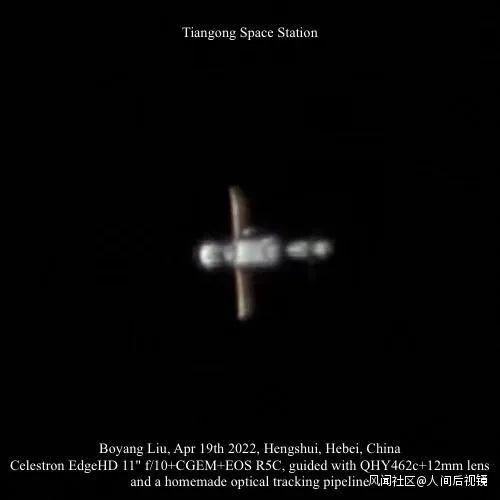

憑藉自主開發的光學跟蹤技術,劉博洋成功拍出迄今為止最高清的中國空間站特寫影像,成為國內採用該技術拍攝到高清中國空間站的第一人。

🟧 圖源快手@天體物理博士劉博洋

鏡頭裏,中國空間站兩側太陽翼舒展,銀色輪廓緩慢轉動,堆疊出網紗般的質感。畫面一經發表,就受到新華社等數十家主流媒體的報道。航天博主@Spacelens雲上天鏡指出:“這可能是未來一段時間在地面拍攝中國空間站最高清的畫質了。”

對中國天文愛好者來説,這個畫面有着特殊意義。在此之前,國外天文大神在人造天體跟蹤精度上的成就,是絕大多數國內民間愛好者難以企及的。有人屢屢嘗試卻不得其門,“拍過很多次過境,也嘗試過用C11(口徑為11英寸即27釐米的天文望遠鏡)守株待兔式的拍攝,但都失敗了。”

劉博洋拍攝的影像打破了這段歷史,有人轉發他的微博以示慶祝,“(劉博洋)開啓了人造天體跟蹤攝影的時代”。

這段影像也成為中國空間站關鍵性歷史時刻的絕版記錄。4月19日,當劉博洋第一次拍到中國空間站的時候,“天舟三號”處於天和艙的後向對接口。兩天後當他再次拍攝時,“天舟三號”已經繞到了前向對接口。那一刻,劉博洋意識到,自己捕捉到了中國空間站建設中一個獨一無二、可能不會再出現的構型。

此後空間站建設過程中的每一次變化,都可能成為下一個獨一無二的瞬間。劉博洋的目標明確,“我想全程跟拍中國空間站的建設,記錄下中國空間站逐漸建設壯大,並最終成長為完全體的完整過程。”

他想成為那個親手記錄歷史的人。

2022年3月中旬,一場雪凍住了北京剛剛冒頭的春意。

龜龜無暇欣賞窗外的雪景。整個三月,她、劉博洋和王卓驍,三個多年好友組成的追拍中國空間站的“鐵三角”,正連軸轉地通宵工作。來到三月底,三人小羣的問候語變成了,“博洋還活着嗎?”

這是劉博洋嘗試拍攝追蹤中國空間站的第5天,距離他設定的小目標,“10天內拍到中國空間站”,時間已經過去一半。幾天前,“根據空間站運行軌道參數實現拍攝”的方法失敗,劉博洋將代碼推倒重來,一切又回到原點。

劉博洋跟拍空間站的想法由來已久。在他之前,國外的天文愛好者用自己開發的“土方法”成功拍到了國際空間站的高清影像。而在國內,這一領域還無人突破。

最開始,劉博洋想到手動跟蹤,但人的肌肉會發抖,可能會讓畫面不穩定,跟進不及時,從而錯失空間站的部分行徑過程。後來,他又想到把手動變成自動,起碼代碼不會發抖。

去年,劉博洋曾在硅谷一個華人程序員那找到一個追拍軟件,但被告知“程序已經停止更新”,後來又陸續找到一些軟件,不是一打開就崩潰,就是軟件無法匹配相機,又或是操控望遠鏡和相機轉動追蹤的遊戲手柄無法匹配軟件。

今年三月,劉博洋又打聽到國內一個廠商正在開發空間站跟拍軟件。但是,在得知軟件可能要賣好幾萬元時,他放棄了。“之後我就斷了找別人軟件的想法,畢竟咱還是窮人。”作為一個“窮人”,他的相機是租來的,望遠鏡和⾚道儀是借的,運⾏跟拍算法的電腦是前⼥友送的,連遊戲⼿柄都是劉博洋找⼤學同學“訛”來的。

一氣之下,劉博洋放棄了使用別人軟件的想法,決定自己動手寫代碼。

4月16日,隨着“神舟十三號”完成既定任務後返回地球,中國空間站結束了關鍵技術驗證階段,正式開啓建設階段。

從那時開始的每一個月甚至每一天,中國空間站的形態都可能不一樣。它將在五月迎來“天舟四號”貨運飛船,在六月迎來“神舟十四號”載人飛船,今年下半年迎來“問天”、“夢天”實驗艙,年底,“天舟五號”和“神舟十五號”也會成為中國空間站的新客人。屆時,中國空間站將成長為完全體。

劉博洋想完整記錄下空間站逐漸建設壯大的過程,這意味着必須,他要在5月10號之前完成拍攝空間站技術的攻堅戰。

“這就是我當時通宵工作改代碼的原因,我在和時間賽跑。”劉博洋説。

3月18日,正式啓動自主編程的第一天,劉博洋實現了用遊戲手柄,控制承載望遠鏡的赤道儀的轉速。第二天,他根據軌道參數算出瞭望遠鏡的指向,成功實現粗略跟蹤,再用遊戲手柄,實現了對望遠鏡的手動微調。

第三天,他來到了北京一個地上停車場做首次嘗試,結果失敗了。後來覆盤,劉博洋猜測原因,“軌道信息難免有誤差,而且用這種方式‘盲跟’,誤差是越積累越大的,所以這肯定不是正確的解決方案。”

🟧 天文人“擺攤”現場

沒有時間懊悔,另一個想法在他腦海裏快速醖釀成型:既然空間站不根據我算出的軌跡走,那它走到哪兒,我就跟到哪兒。“光學識別追蹤”拍攝法由此而來:通過自動控制程序,讓跟蹤裝置自動識別出空間站,然後捕獲、跟蹤、拍攝。

但空間站的移動速度比想象要快得多。過境時,空間站劃過整個天空需要5分鐘左右,其中開始和尾聲段較慢,“過頂”時最快。“中國空間站過頂時最快可以達到每秒1.2度,如果望遠鏡定着不動的話,不到半秒鐘空間站就滑過去了。”

“笨拙”的赤道儀如何跟上像流星一樣高速運行的人造天體?沒有人告訴劉博洋答案。

🟧 “跟是跟上了,過境前三分鐘sharpcap軟件崩潰破壞了校準,所以主鏡估計啥也沒拍到…”受訪者供圖

那段時間,劉博洋每天熬通宵工作。深夜是最安靜的時候,沒有干擾,適合思考。到了早上五六點,他睡幾個小時,中午吃幾口飯,下午再繼續工作直到第二天清晨。

3月23日,適逢中國空間站又一次過境,劉博洋滿懷信心第二次試拍,又失敗了。“這次失敗的理由非常弱智,我剛新租了一個新相機,相機來不及和望遠鏡合練,調試時間很緊張,我明明追上了空間站,但就是對不上焦。”劉博洋説。

3天后的3月27日,第三次試拍,尋星鏡沒有找到目標,“尾隨”失敗;

3月31日,“尾隨”成功,但望遠鏡沒有根據程序走,“抓捕”失敗;

4月2日, “尾隨”“抓捕”都成功了,但望遠鏡和尋星鏡“斷聯”,又一次失敗……

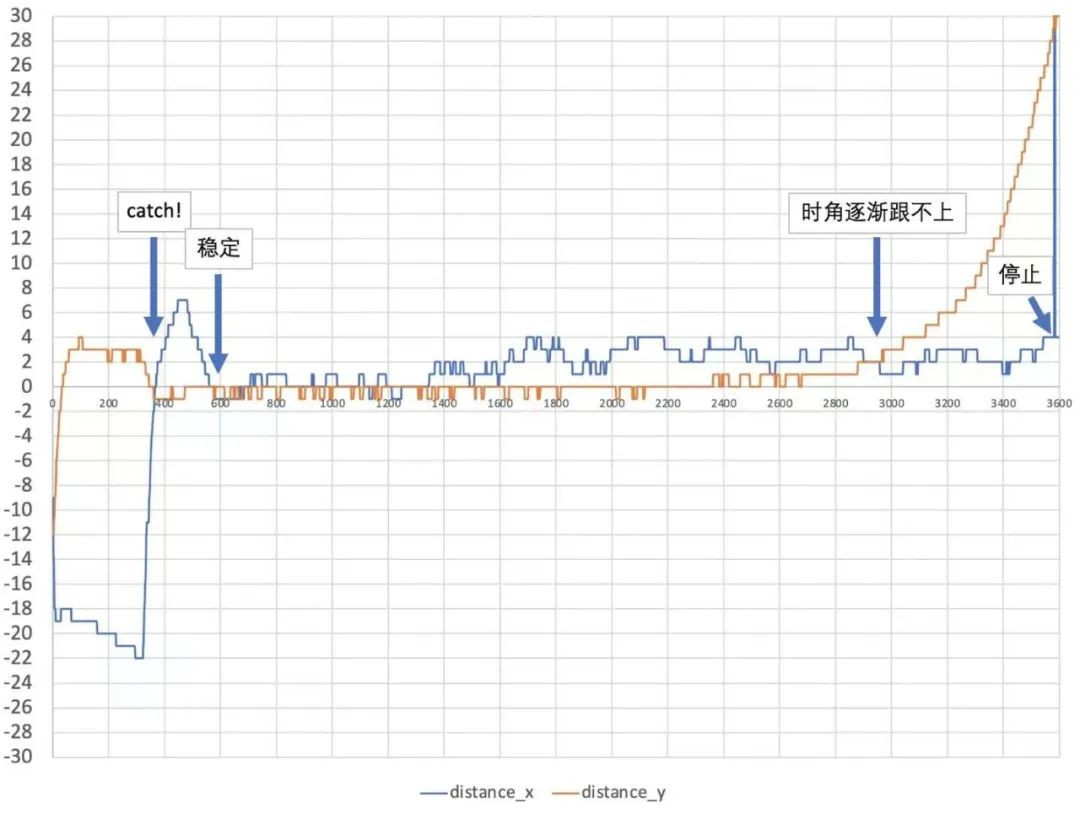

🟧 4月3號國際空間站跟蹤績效,高精度穩定跟蹤維持了2分鐘。受訪者供圖

前五次嘗試全部失敗,劉博洋記不清具體走了多少彎路。所幸在不斷總結、修正、完善算法的一次次嘗試中,他的尋星鏡、赤道儀、相機和望遠鏡變得越來越聽話。

有一次,他覆盤追拍程序時,看到網友在評論區留言“你這個用的是PID吧?”他搜索了一下,發現所謂“PID”是自動控制學界一套經典的控制理論,缺乏工科背景的自己聞所未聞,同時驚喜地意識到,經過十幾天的閉門造車,自己的程序使用的正是“PID”的思路,也就是説,他在無意間已經“重新發明了輪子”。劉博洋哈哈笑起來:“事實證明人家經典理論真的有道理的。我自己發明出來的輪子雖然可以用,但是是方形的,特別抖。”第六次嘗試,劉博洋終於第一次拍到了國際空間站,他開始朝下一個目標,中國空間站進發。

“我們那時一直在算時間,全國各地找中國空間站的過境點,還要考慮天氣,天氣不好,就是過境也拍不到。沒有一點雲,沒有一點霧霾,才能達到很好的拍攝效果。”龜龜説道。

中國空間站的途經軌跡是一條帶狀區域,拍攝的位置要和它的垂直距離儘可能近,否則拍出的圖像不清晰。過境點要交通便利,最好從車站機場自駕四個小時就能達到,“如果附近有一個酒店可以讓我們休息就更好了,沒有的話就連夜開車回去,或者睡在車裏。”

🟧 外出拍攝的設備裝滿了8個行李箱,重量近200公斤

4月19日,中國空間站過境河北-山東一線,晴朗的夜空像是大自然給劉博洋的禮物。他和夥伴們驅車三個小時,從北京開到了河北衡水的郊外。把裝備都安置妥當後,劉博洋抬頭,發現自己正好在衡水中學的門口。

一行人從晚上八點待到第二天早上四點。衡水外面是一片大野地,月光柔和靜謐,灑在塵土飛揚的地面。凌晨時分,中國空間站出現在漆黑的夜空中,尋星鏡捕獲到了這一光點,赤道儀應聲而動,望遠鏡緊緊跟住,中國空間站穩穩地出現在了劉博洋的屏幕中央。那一刻,所有人都忍不住歡呼起來。劉博洋成功了。

在掌聲和注目之後,劉博洋沒有停下。他並不滿意空間站的“高糊”畫質,國際空間站的高清圖片印在他的腦海裏,“我要做全世界範圍內技術最頂尖的那一個。”

4月19日之後,他們先是回到北京拍攝,然後是海南、陝西、廣州、嘉峪關,最後回到北京。一次次完善、改進算法後,6月12日,在嘉峪關,劉博洋第一次拍到了“有人”的中國空間站——6月5日,三位航天員搭載“神舟十四號”飛船進入天和艙,開始了在軌六個月的生活。

“不知道上面的三個航天員,在空間站經過嘉峪關的時候,會不會回望酒泉衞星發射中心,和此刻的我遙遙相對,來一個天地交互。”在寂靜的夜色中,望遠鏡發出幽幽的光亮,照亮了劉博洋。

出生於內蒙古呼和浩特的劉博洋,在1994年第一次有了與天文有關的記憶,是源於一台老舊的黑白電視。

劉博洋記得特別清楚,奶奶家是開飯館的,飯館的房間裏有一台特別小的電視。“電視的換台鍵是觸摸的,碰到它就會換台,所以每次有蒼蠅停到按鍵上,電視都會自動換頻道。”

在那台小電視上,4歲的劉博洋看到了“一顆彗星被木星引力俘獲,今晚會撞上木星”的新聞。“我以為會像禮花一樣,撞上去嘣一下就炸開了,所以就跟我媽説,晚上叫我起牀看彗星撞木星。”劉博洋笑道,“但其實啥都沒看着,一個是因為它倆離地球實在是太遠了,不可能有那種震撼的效果,第二也因為彗星的撞擊點處於木星的背側,在地球上即使是用世界上最大的望遠鏡看不到,而且那顆彗星相對於木星實在太小了,就像往大海里投了一顆小石子。”

劉博洋的母親是一位開明的中學英語教師,對教育十分重視。在劉博洋三歲的時候,母親給他講幼兒趣味百科全書裏的科學小故事。到6歲上小學之前,劉博洋的父母已經帶他遊遍了北京大大小小的博物館。

參觀天文館兩個月之後,父母花700塊錢給劉博洋買了一台60毫米口徑、700毫米焦距的摺疊式望遠鏡,還帶一個赤道儀。在很長一段時間內,他都不知道怎麼擺弄這個昂貴的玩具。“其實我根本不會用,我只會拿它看月亮。”

高中入學,新生劉博洋憑着看了幾年月亮的莫名“自信”,報名加入了天文社。天文社是有入社考試的, “我在考卷上亂塗亂畫瞎答一氣,結果竟然誤打誤撞考了個第二名。”

在劉博洋進社時,高中的天文社已經成立了五六年,一位日本友人捐贈給學校的唯一一台大口徑反射式望遠鏡,是天文社的“鎮社之寶”,當初創社的學長學姐們仍會不時回到高中,聯絡當地的天文愛好者協會,帶着學弟學妹們觀星。

憑着這些契機,劉博洋第一次有了野外觀星的體驗,在雙筒望遠鏡裏,燦爛銀河撲面而來。追星星的路,在劉博洋眼前變得清晰起來。

高考那年,劉博洋以高過分數線2分的優勢考進了北大天文學系。進入北大後,“神仙打架”的課堂讓劉博洋遭遇到了前所未有的挫敗感。剛入學時,全班只有劉博洋一人有天文底子,大一的天文基礎課,他考了全班第一,還當上了這門課的課代表。但其他科目學起來卻十分吃力,他每個學期都竭盡全力地學,成績可能剛夠及格線,和他朝夕相處的同學們卻輕鬆地考到了80、90多分,甚至滿分。

“在北大物理學院學習真是一個非常毀滅的事情,因為人與人之間的差距真的非常大。”在北大遭受的學術挫敗,讓劉博洋逐漸清晰了自己的方向——或許,完全投身於天文學術研究並不適合他。

做學術,概括起來就是每天沒完沒了地讀文獻,思考研究方向和目標,然後編程改代碼,打報告申請觀測,收集然後處理數據。順利的話可以整理出結論,然後寫文章、投稿,收到審稿意見後再反覆修改。發表成功,再啓動下一個研究。如此循環。

“天文學術界有一句很有名的俚語,‘Publish or Perish’,就是‘要麼發表,要麼去死’,因為研究成果是能證明你努力工作的唯一憑據,你沒有發表,就相當於你沒有工作過。”劉博洋説,“搞科研是很‘卷’的,因為科研的本質就是要比第一。”

當同學們暢遊於天文學術海洋中扣響知識聖殿的大門時,劉博洋選擇了成為播撒星星之火的那一個。

他加入了北大天文社,做到了副社長,連續兩年帶隊遠征觀測日全食,大二時主動承辦起北京市高校天文社團研討會,在會上成立了北京市高校天文社團聯盟,大三時發起了全國天文社團發展論壇。這一論壇在整個2010年代,成為了全國天文社團每年一度的大型“團建”盛會。

他走過了當年高中學長學姐們帶他入門的老路,甚至做得更出色。

當他在大學“不務正業”時,開明的母親像小時候一樣,給予了劉博洋最大程度的支持。大學畢業後,劉博洋已經很少向父母要錢養愛好。

在澳洲讀博時,獎學金和稿費負擔起了劉博洋的生活,但這些錢禁不住幾次花錢如流水的外拍。龜龜笑着接過話茬:“在澳洲遇見他的時候,他完全顛覆了我對北大學子的認知,怎麼天之驕子混成了這個樣子。”

等到劉博洋的攝影作品和文章逐漸可以變現時,家中的情況卻變得不太好了。因為一些原因,母親失業,家中負債達到了200萬。劉博洋一下子從“一人吃飽全家不餓”,變成了需要額外掙錢幫家裏還外債的人。“我寫科普文章、發視頻的自媒體號,接到的商單少得可憐,這些錢買點器材,出去拍幾次照就花光了。很長一段時間裏,我的賬户餘額都是在1000塊錢人民幣以下。”

當一個新奇的點子突然冒出來時,他會被昂貴的器材費用和交通住宿費勸退。但劉博洋並不覺得沮喪:“長期沒錢的狀態,導致我反而更喜歡把便宜的設備用到極致。”

2021年8月,劉博洋和王卓驍裹着棉襖,爬上了海拔4200米的青海冷湖賽什騰山。

這片人跡罕至的高海拔山區,是被中國科學院國家天文台、著名天文學家鄧李才教授團隊歷時三年勘探,選為國際一流天文台址的地方。這裏的天光黑暗程度逼近理論極限,是世外桃源般的觀星天堂。

劉博洋覺得,在照片中看到銀河和實際看到銀河,感受是非常不一樣的。“它直接地投射到你的眼睛上,像天鵝絨一樣毛茸茸的深淺錯落,那種震撼無法用言語形容。”

“天文像一團幼小的火苗,我的老師,我的學長學姐,我的同學和朋友,每個人都在盡全力地護住它。它很脆弱的,一不留神就滅了。”説完,劉博洋發出一聲嘆息。

提起自己到山村小學為孩子們上公益天文課的經歷,劉博洋不太願意誇誇其談。現實是,在家長的耳提面命之下,無數“小鎮做題家”為過那道獨木橋拼盡全力,根本無暇考慮自己的興趣。有相當比例的中國高中生,在進入大學之前,可能都沒有摸過天文望遠鏡。

在大學時期,劉博洋和耶魯大學的訪問學者們一起去河北的鄉村學校講過課,參加過和中國社會福利基金會合作的“帳篷學校”項目,也去過山西革命老區的農村小學和殘障學校講過天文課,一手創建了讓青年天文學者和資深愛好者們給中小學生們上課、指導、交流的“青年天文教師連線”。

和孩子們交流後,劉博洋意識到,即使是偏僻的山區,天文也並非那麼遙不可及。“農村的孩子們也可以掌握基礎天文知識,他們雖然沒有那個條件用上望遠鏡,但理解能力也很夠。”

🟧 同時給50多所鄉村小學的孩子上天文課。受訪者供圖

在第八次拍到中國空間站的那個衡水之夜,陪劉博洋一起守候的,就有一個“忘年交”。那是劉博洋去西昌拍攝火箭發射時,偶然結識的小學生。

“這個孩子很喜歡博洋,博洋什麼新活動他都想來參加。”龜龜説道,“正好去衡水拍照那次,小學生住得不遠,就興沖沖地過來了。”

等待空間站出現的過程很漫長,小學生擠在劉博洋身邊沉沉睡去。等到空間站出現在夜空的時候,劉博洋把男孩叫醒,指着空間站給他看。“屏幕上的空間站只是一個小小光點,我是後期放大處理過才有了那張比較清晰的照片,所以他當時臉上都沒什麼表情。”

直到後來,小學生看到了央視等等媒體的報道,看到了那張放大的照片,才意識到這是一件多麼了不起的事情。

“我知道我的學術能力沒有那麼強,和我的同行相比沒有足夠競爭力,這是一種自知之明。”劉博洋坦然道,“這沒什麼的,因為我也有我的強項對吧?我可以把科學事件翻譯成大家都能聽懂的語言,用科學的角度去琢磨一下攝影裏可以創新的東西,探索好玩的科學實驗。我就去把能做的、想做的事情做好就行了。”

在社交媒體上,有人曾經寫道:“如果互聯網上有一百個劉博洋,我猜中國的天文愛好者數能多一百倍。”

這個中學時語文成績優秀、愛讀《三體》的年輕人,擅長用流暢幽默的語言解釋複雜的天文知識。從2012年大學畢業開始,劉博洋迷上了天文科普寫作。在他的文章列表裏,他會告訴網友“人在太空中放屁不會飛走,因為宇航員穿了褲子”,也會解釋為什麼把一桶油變成空氣,再把全世界變成油後點燃,世界會變成一個黑洞。閲讀興趣廣泛的劉博洋,還會繪聲繪色地講述聾啞天文學家John Goodricke傳奇而短暫的22年人生,以及1987年一場2000多名物理學家擠着要進會議室、從晚上7點半開到第二天凌晨3點半的史詩級物理會議。

對於自己的天文科普工作,劉博洋一直很清醒:“我不覺得我現在的科普內容,可以取代基礎的科普教育。但如果可以激發他們的一點興趣,給他們一點鼓勵,就已經很好了。”

今年年初,劉博洋開通了自己的快手賬號。他的奇思妙想輔以生動的畫面和通俗的科普解説,讓平時不怎麼接觸天文的網友在評論區嘖嘖驚歎。劉博洋驚訝於,“有些快手用户的評論也很專業,他們提的問題我學了那麼久也回答不上來,就會再去查資料。”

🟧 劉博洋在快手科普

近幾年發掘出的愛好“天文攝影”是劉博洋想要堅持下去的另一條賽道。

在劉博洋看來,天文的美在於可以用科學的方法和手段,去挖掘出埋藏在自然界的原始信息,“這些信息隱藏在巨大的噪聲和雜音中,無人知曉、無人領會。我再用相機把這些信號還原出來,讓大家可以直觀感受到這種壯美,這就是天文攝影的魅力。”

還有“火箭攝影”。一般的火箭攝影,只能用普通相機的長焦鏡頭短暫地跟蹤拍攝。劉博洋的想法是,能不能用空間站跟蹤程序,拍到火箭發射飛得很遠之後的樣子?“火箭的助推器分離、一級火箭分離,還有火箭的尾焰在空中散開之後,尾焰雲也是非常漂亮的。”

🟧 劉博洋以天舟四號發射時的火箭尾焰為拍攝對象,創作了攝影作品《太空快遞員》

把自己看到的東西帶回給大家,讓更多人能夠在日復一日的工作中看一眼真正的星空,這是劉博洋想走的路。

7月中旬,劉博洋和他的望遠鏡仍然在路上。他不斷改代碼,調程序,完善技術,穩住畫面,等待中國空間站在銀河中無聲破繭,“黃偉芬(中國載人航天工程航天員系統副總設計師)在國新辦新聞發佈會中説,中國空間站在建設過程中會先後出現9種不同構型。今年我要挨個拍。”

隨着宇宙深處中國空間站的影像傳來,他收穫了遙遠的共鳴。在劉博洋首次拍到中國空間站高清影像的那條微博下,一位網友記下那一刻的感受:“星垂平野闊,月湧大江流,在遼闊天地上你我孑然前行,但在滿天星光的注視下,我們是並不孤獨的小小沙鷗。”

作者:葉承琪

編輯:簡曉君

人間後視鏡工作室出品,點擊關注更多精彩內容