當“做題”沒用了,世界會怎樣?_風聞

新潮沉思录-新潮沉思录官方账号-2022-07-22 20:03

文 | acel rovsion

最近,由易烊千璽等藝人考編一事引發的討論中,”小鎮做題家“這個概念再度引發了各種口水爭論。今年,隨着行業整頓,經濟改革轉型疊加外部環境和上海疫情導致的經濟不景氣,又趕上今年的畢業生人數為歷年最多,網絡中受過高等教育又就業工作受阻的羣體本身就積攢了不少負面情緒,任何一個負面話題都會刺激大家本已脆弱的神經。同時,對生化環材等”天坑專業“的嫌棄,以及土木專業分數線下跌等等,都體現出受高等教育羣體中越來越難以接受無法滿足自身期望的專業。

教育人口過剩時代

讓我們回顧歷史,自冷戰結束後,人類社會進入了全球化經濟最繁榮、消費主義景觀瑰麗無比的三十年經濟。伴隨着這種繁榮,在大部分市民社會誕生了一條伴隨着危險,但是也伴隨着機會的上升通道,就是教育。在正常國家中,人們普遍相信,雖然少部分人依然會因為踩中時代紅利實現資產增值,先行 者會佔據更有利的階層位置,社會資本傳承仍然牢固,但通過教育的高回報率,佔據絕大多數的人也能按部就班地獲得一條上升路徑——教育競爭,普通人靠教育再生產和高烈度競爭獲得進入市民階級的機會,而這種路徑在現在叫做“做題”。

雖然各國原因和路徑並不相同,但這幾十年來高等教育擴大化是一個普遍趨勢。全球資本主義吸收了相當一部分受高等教育人口,以充當優質勞動力要素的模式吸納了這羣人階層上升的期望,但資本主義擴張期的內生矛盾,帶來的是後來者進入成本的高企和風險承擔能力的低下,而發展模式的放緩使得這個系統再度吸納上升人羣和提供高質量就業崗位的能力開始變得疲軟。

如我們當下所見,在多年繁榮之後,本就已問題重重的全球資本主義經濟系統在疫情時代之後,問題不斷加劇,終於已經站到了危機海嘯的邊緣。在接下來相當長的一段時間內,我們可能不得不面臨**”教育人口過剩“**這種情況。

經濟系統驅動的教育回報機制製造了龐大的高等教育人口,而全球資本主義再無法提供同等生存尊嚴的高質量就業容量,更多的教育投資和教育競爭,以及被稀缺教育資源不斷抬高的教育成本,並沒有在經濟上取得相應的回報,也就是勞動價格的回報。相反,僱傭模式和信息革命使得資本主義機器更願意去降低勞動力要素的配置成本,零工眾包經濟這種無法提供歸屬和保障的就業模式開始興起。這使得教育帶來的人力資本投入和市場本身收緊的勞動力需求出現了錯配。

同時,傳統上升路徑被掩埋。教育競爭帶來的階層流動性是伴隨着全球化經濟對中間階級塑造機制存在的,經濟系統驅動了服務於資本增值的“專業階級”,社會多樣化進程帶來了社會治理人才的需求以及社會機器的擴張。但這種進程放緩之後,後來者面臨越來越高的進入門口,越來越集中的社會資本積累,以及越來越少的分配機會,這使得教育帶來的“接班人”意識與資本積累驅動的社會再生產發生了激烈的認知衝突。

分配空間收縮背景下的風險社會,帶了不確定性的激增,全球化社會容錯能力反而開始退化,一個錯誤的職業選擇或者專業領域選擇的失誤,夾雜隨機性的風險事件,快速導致個體關於“安全和生存”底線的崩潰。

受教育羣體的期望與現實

人力資本積累導向的晚期資本主義生產模式,更多將人本身異化為同質化生產要素來投入再生產,關注的是統計意義的勞動生產率和勞動力配置成本,教育在他們看來無關乎於個體意識延展,而是一種配置人力產出的必要成本罷了。

然而,教育反而又帶來關於“個體尊嚴”的需求和文化身份意識的認同,於是市場需求導致對命個體的漠視和教育積累帶來的自我意識會導致集中性的矛盾。

培養你是讓你幹活,但你又因此知道了這麼多,反而對未來有了高期望,這並不是僱傭資本想要的,也是一種痛苦。如同窺向舊日支配者面貌的“狂人知識”,陷入無限自我分裂的瘋癲之中。

這種期望在西方可以概括為”美國夢“,由於晚期資本主義的金融化,去工業化,外包化等等,西方國家中傳統匹配高等教育羣體的”中產精英“崗位和機制在不斷萎縮,黃金年代”美國夢“式的普通人對受教育上升路徑的期望已經在不斷破產。

具體到我國來説,這種教育產生的高期望,既源自於中國歷史上一脈相承的”讀書出人頭地“的普遍認知,也源於恢復改開前期高考和大學生身份帶給普通人身份地位的極大提升。在貨幣和資本匱乏的年代,大學畢業生通過國家安排工作+可依靠的穩定社會關係(企事業單位)+福利保障(分房等等)+社會地位和榮譽滿足對讀書的回報期望。

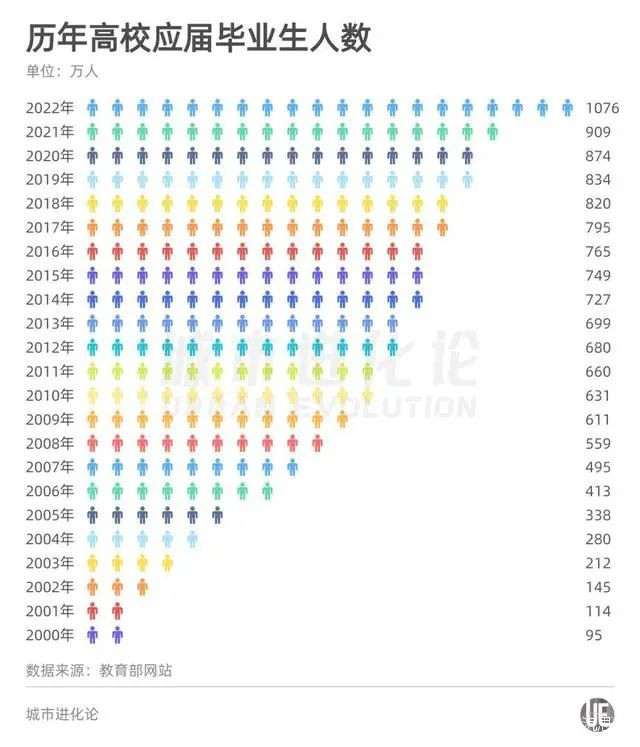

後來隨着八十年代福利系統的解體,改制下崗,安排工作機制消失等等,高等教育羣體的回報期望開始主要體現在貨幣上。隨着高等教育羣體的極速擴張(畢業人數比00年擴張了11倍多),以住房為代表的資產價格騰飛等,貨幣給畢業生們帶來的回報期望被不斷稀釋。雖然隨着中國經濟的高速發展,出現越來越多高薪崗位容納這部分羣體,以及以互聯網為代表的密集資本行業產生的泡沫,讓相當一部分高等教育羣體仍然吃到了時代紅利,但這種紅利分佈已經是非常不平均的。

互聯網時代,由於信息的透明,高等教育羣體們基本都已經進入雖然沒吃過但見得太多了的狀態。這使得後來世代在個體命運與宏觀不確定性的衝突中躑躅,形成了“有工作的窮人”。這個窮人是來自於消費主義的,“新窮人”指代遠離於消費文化生產之外的羣體,既非消費文化社羣的受眾,還會在消費主義認知機制中被視作粗陋的他者,成為鞏固消費主義景觀穩固的語料。

而有工作代表着有社會身份和階層位置,但無法提供對等崗位和社會認同,無法安放後來者世代關於自我認同和社會承認的期待,這使得“有工作”並不能提供一個恆久心理保障;這些“有工作的窮人”掀起了全球範圍內青年亞文化的普遍激進政治傾向和圍繞在去政治化公共議題的羣體行動。

當代全球青年的“魏瑪化”

我們以前在談青年亞文化時介紹過德國的漂鳥運動,它是一戰戰敗後的魏瑪時期,面對戰敗後德國社會經濟各方面的問題,一代迷惘的年輕人發起的一場青年亞文化運動,後來著名的嬉皮士運動直接繼承了魏瑪青年的種種亞文化行為特徵。這裏不 展開介紹。

由於當下國際政治經濟體系的種種問題和矛盾造成數量龐大的“有工作的窮人”青年羣體,當代全球的青年文化,也呈現出一種“魏瑪化”的特徵,混沌而混雜,各種意識形態和價值體系林林總總,誰都可以在廣場上樹一面旗幟振臂一呼,道德共情和通感巫術伴隨着轉發強標籤化,互相交疊甚至互相否定,在固化的公共議程和不斷極化的認知模式中不斷填充各種材料。

要麼埋頭沉浸於普遍抽象的時代敍事和價值狂熱之中,但這種敍事與具體生活經驗的錯位,產生一種內向的歇斯底。要麼訴諸普遍性的認同和不可通達的理想世界,而這種集體意識塑造,又與自我現實感受有着巨大的差異,體現為根基裏面的絕望和悲觀底色,形成了一種資本主義功利的現實和神秘主義情感的交疊與衝突。價值觀和現實認知嚴重脱離,對各種問題的反思及辯護演變成一種語料被無限次重複書寫和傳播的遊戲。

同時,這種看似“多元”的盛景,並沒有帶來上個世紀很多人對多元社會想象中的慎議、共識以及多元表達,相反,所有人開始恐懼與自己不同的人,以至於不假思索地訴諸語言暴力,慢慢計入到社會交互建構之中。

文化史學家彼得蓋伊曾經把這種“文化魏瑪化”的現象形容為對“對於完整性的渴望”,以亞文化姿態進行的激烈政治表達恰恰恰是對成為主流的渴望。當下青年們各種價值敍事和話語體系中,眾多偶像型的人物和抽象字眼組成的話語與其説是一種公共表達,更像一種對於組織和身份認同的極致需求,這種強化過程中,帶來的是對公共理性的排斥,和被壓抑的政治激情的直接投射。

而互聯網媒介的發展又強化了羣體極化的可能性和極化的認知機制,以至於晚期資本主義文化傾向走向了一種集體偏執。

全球化階級與“被動剩餘”的勞動力

晚期資本主義的基本形式被不斷重構,導致我們現在對於作為必要生產要素的受教育勞動力出現了一種倒置的情況,那就是勞動人口的結構性缺員和整體的剩餘,這種剩餘是體現在各種生活形式中的,通過金融媒介和債務驅動的世界經濟所傳導。

當代債務經濟的擴張是剩餘價值生產停滯下的產物,資本體系開展着對於生活世界的殖民,抵押貸款和基礎社會建設基金將所有生活要素打包成一個個標的物,將越來越多的生活層面元素轉化為資本再生產循環中的要素,但在對於資本主義的批判理論中,這並不能解決週期性生產過剩。

很多人把這種重構了生產和貿易導向的經濟生活,叫作新封建主義,跨國企業、資本承載體和科技資本為核心的平台體系構成了新的領主權,這種領主權一部分繼續利用工業資本時代遺留的廉價勞動力,同時在世界城市構成的全球化網絡中體現難受監管的經濟權力。而這種模式吸納的主要勞動人口,也是當代中高收入人羣,本身就是給作為羣體的中產階級和作為個體的高淨值人羣提供專業服務的職業階層,他們龐大的需求重構了以服務業作為主要就業主體的社會分工模式,上至造型師收納師,下至普通送貨員,形成一種基於合作網絡的階層人身依附。

同時這種職業階級伴隨世界城市擴展的全球化空間,開始佔據文化生產、輿論、公共議題、社會交互的中介位置。全球化階級及其跨國的行動網絡帶來了新的集體空間,包含着新的生活形式和社會結構,**這便是跨國新封建主義時代的世界景象,**資本主義走到晚期極致的樣貌。

全球化階級的誕生帶來了一種極端的“文化脱域”,這種脱域不僅限於地理上的脱離,更多是製造了一個完全脱離於本土化語境的交互制度、集體記憶表徵和文化身份製造的自我意識。(可以在公眾號中搜索“世界公民”,參考我們以前發表的幾篇關於“世界公民”的文章)彷彿這個虛構的世界敍事變成了一個叫做“現代性文明”的機器,在重構的世界城市跨國空間之外彷彿只有一片荒蕪,而作為最宏大經濟奇觀的都市圈開始同質化地吸納這些荒地,所有改造都為了適應於這種經濟模式的單一要素,而不能被這種機制囊括的的部分則成為了“被動的剩餘”。

舉個通俗的例子,當代互聯網泡沫導致的程序猿大潮是典型的債務經濟擴張產物,但在大潮之下產生的龐大程序猿羣體,有人去了硅谷吃一美元炸雞,有人進了BAT,這些人邁過了全球中產階層的門檻,但大部分程序猿都還沉澱在小廠和二三線,幾乎沒多少剩餘價值生產的企業中不能自拔,同時非互聯網熱門領域的IT從業者中仍然存在着結構性的人才缺口。在硅谷和一線大廠之外,沒有超額利潤滿足他們教育回報期望的空間,就成了這些中產眼中世界之外的荒蕪之地。

再舉一個當下更應景的例子,就是我們開頭提到的當下青年對土木機械,生化環材等學科的離棄,選擇逃離生產體系,與對”宇宙機”,互聯網,金融律師等等直接依附於世界資本再生產和本土資源分配權的行業,或者直接依附於高淨值人羣的家庭財富管理、留學顧問、理財置業顧問等服務業態。後面這些裏面,產生全球中產階級的概率是要遠高於前面這幾個天坑學科。在當下的資本生產機制下,土木機械,生化環材就是脱實向虛趨勢下造成的“被動剩餘”。

晚期資本主義中,“教育過剩”羣體往哪走?

在德勒茲和加塔利看來,現代性的文明機器在發展到資本主義晚期後,本質是一個去領域化的過程,去領域化的核心是流和分裂,分裂體現在一個發達資本主義體系總有無法覆蓋的異質性產物或者飛地,而流的存在是諸如金融中介,互聯網等虛擬經濟體系對於剩餘價值的編碼,將沒有實質生產的過程包裝成社會機器的剩餘價值。

整體資本主義社會機器自我迭代中,內部總是在不斷被破壞又進行着不斷的重構,資本藉助剩餘價值剝削和吸收的形式不斷創新,剩餘價值被知識資本、社會機器、科學技術等不同經濟媒介來進行重組,德勒茲把這個機制視為資本主義應對週期性生產過剩演化出來的反生產裝置。這形成一種極其龐大的表徵體系,就如同貨幣化的虛擬經濟系統的運作核心變成“信用”,不斷通過吸收(將一切要素和使用價值貨幣化和債務化)和變現(由明確地資本增值和投資回報預期來保證虛擬經濟活動的持續)。

但是這個經濟系統的底層支座依然是生產,金融再怎麼發達,平台和虛擬經濟再怎麼發達,也脱離不開現實的物質 生產,而虛擬價值對現實物質生產的不斷剝削又終將毀壞自身存在的基礎,這使得這種“重組-配置”的不斷自我迭代遊戲依然存在內部無法解決的矛盾和明確的極限(無法超出資本主義本身)。

晚期資本主義的文明機器懸置在我們的頭頂完全脱離了大地,僅靠這些關乎生產的細碎支脈所維繫,這套經濟系統和社會機器表徵出的文化現象是三十年短暫全球化時代漂浮的所謂文明世界。“**教育過度”羣體由於信息時代帶來的世界觀認知拓展,不肯甘心於作為生產支脈的一部分,埋頭貢獻剩餘價值以保證這個遊戲能夠繼續,也無法被同化於這套表徵體系裏成為其一部分,**這在晚期資本主義機器已經被看做“文明本身”的時代顯得不合時宜,沒有被整合的剩餘成了這個文明機器內部的反面。

樂觀的看,“教育過度”羣體也許會變成這套機器的否定面,悲觀的看,也許也會變成一種看似積極的虛無主義,從而喪失行動能力。