【解讀】淺析印度國族認同構建悖論(下)_風聞

随水-随水文存官方账号-2022-07-27 14:12

【三】

一勞永逸解決中印邊境糾紛乃至中印地緣政治博弈的方法,顯然應當是把印度“系統還原”到自古以來小國林立的模樣——無論對印度各族人民還是對中國,這都是最優解。

將印度“系統還原”絕不是什麼天方夜譚,我有次跟我的印度朋友聊天,他在中國呆過很多年,對印度的種種弊端看得很清楚。我跟他説,印度五十年代內一定還會分治一次;結果他説,等不到五十年,最多二十年。“系統還原”之所以具有可行性,是因為印度目前的國族構建設想存在着內部不可調和的悖論。悖論存在於兩個方面,一是印度教民族主義的原教旨化與社會現代化、宗教世俗化之間的悖論,二是和平時期構建國族認同所必需的強力中央集權與聯邦自治、宗教自決、民主自由之間的悖論。

每個像我這樣熱愛印度的人,都會十分着迷於印度內部的文化多樣性。我一直都説,在印度旅行跨邦如跨國,印度的多樣化程度甚至要超過整個歐盟。事實上,印度內部的多樣性至少同時存在於三個維度——一是民族,二是宗教,三是種姓,這種多樣性對於國族構建來説無疑是一個巨大的噩夢。

那麼印度的國族構建依據從何而來呢?

印度的民族主義者常常自認為印度自古以來是一個類似於古代中國的文明——有着自己獨特的文化底色、生活方式和道德價值觀,能夠吸收融合外來民族,分裂伴隨着統一……既然中國能夠用“中華民族”這個文化概念來構建國族認同實現大一統,印度憑什麼不可以?

他們忽略了很重要的一件事,中國有着長達兩千年的中央集權歷史,儘管之前並沒有刻意去構建國族認同,但華夷之辨長期存在,儒家文化一直都具有強烈的家國意識,因此當晚清提出“中華民族”的概念時,被所有人接受幾乎是水到渠成的事。然而古代印度就算是在短暫的所謂“統一”時期,其統治也相當鬆散,加上整個社會被民族、種姓、宗教在多個維度上割裂,老百姓的自我認同侷限於自己的種姓宗族,“以天下為己任”、“修身齊家治國平天下”這樣的家國概念在印度人看來簡直就像在説笑話——老子只管在自己的工作崗位上混吃等死,天下興亡與我何干?

到了英殖民後期,印度人的民族意識才開始覺醒,當時出現了“印度斯坦族”(Hindustani)和“印度民族”(Indian nation)的概念。“印度斯坦族”是英國殖民者對北印度平原那些文化相近、使用印度斯坦語的族羣的統稱,會產生這種統稱其實是因為對當地族羣細分層面上的不瞭解,就好像英國人把更北邊的喜馬拉雅山地民族統稱為“廓爾喀人”。那些北印度平原當地族羣對這個稱呼十分不滿,無法體現出他們在族羣上的各種細分。這裏插個冷知識,北印度恆河平原居民在傳統上的自我認同其實跟咱們一樣,也叫做“中國人”——Madhyadeśī,音譯“摩陀耶提舍”,意譯即“中央之國”。這個“中國”大致對應現在印度的中央邦、北方邦、比哈爾邦,古代佛教徒相信,這裏是釋迦牟尼成道之處,當然就是世界中心,能夠生在這裏是“大福報”。清代修四庫全書的時候,看到古籍中 “中國”的這個提法覺得受到了極大的冒犯——奶奶的你天竺成了“中國”?我們中國反而成了邊地?這成何體統!

印度的“中國”

至於“印度民族”則是英屬印度時期,將印度次大陸原住民區分於殖民者的一個概念,是一種以地理概念進行的命名方式。“印度民族”就跟“印度斯坦族”一樣帶有殖民時期的烙印,因而遭到了印度教民族主義者的牴觸,後來他們自己用印度本土語言創造出了“印度教徒民族”(Hindu Rashtra)這個詞,與穆斯林族羣相對立,按照宗教把印度次大陸的居民劃分成了“兩個民族”,為後來的印巴分治埋下了伏筆。

仔細梳理前因後果就會發現,印巴分治所體現的正是國家多樣性與中央集權之間的矛盾。尼赫魯和甘地等人當時既想要一個包括穆斯林在內的具有多樣性包容性的印度,又想要一個集權的中央政府;而全印穆斯林聯盟(All-India Muslim League)一開始也並不想要獨立建國,而是希望是以聯邦形式加入印度,他們的條件是要求分享更多的權利,構成一幅“強地方弱中央”的圖景。尼赫魯認為這種分權會影響印度的現代化改革,不肯與穆盟妥協,最後在“分權”與“分裂”之間選擇了後者。

當初主導印度獨立的那幫大佬經歷過孟加拉分省和印巴分治(參見《南亞地緣政治和身份認同漫談》),深知利用宗教意識形態搞民族主義乃是飲鴆止渴,會導致不同宗教族羣的撕裂,因而竭力避免宗教識別,對印度教民族主義進行壓制;在聯邦體制下,更是需要格外小心地根據實際情況來平衡地方和中央的權力。然而印人黨勢力壯大後,為了加強集權所進行的國族認同構建,恰恰是基於“印度教徒民族”的宗教識別,對佔總人口80%的印度教徒灌輸越來越極端化的印度教民族主義意識形態——佔印度總人口15%、人數多達2億的穆斯林,則被排除在外。

有人可能會感到疑惑,印巴分治的時候穆斯林不是都去了巴基斯坦嗎?怎麼印度還有那麼多穆斯林?這是因為穆斯林受其教義鼓勵,生育率普遍高於同時期其他族羣,以印度為例,大約每十年穆斯林占人口的比例就會增長近一個百分點。當一個國家中的穆斯林人口達到了一定的比例之後,他們必然會要求更多的政治權利。

那麼,印人黨難道不怕惹毛了穆斯林嗎?最近幾年的各種事件表明,儘管莫迪政府毫不掩飾對穆斯林的敵意,但他似乎也很有信心用國家暴力機器來鎮壓穆斯林的反抗……於是乎,印度內部的宗教矛盾暫時被關在了一口高壓鍋裏,這口鍋究竟是會慢慢冷下來還是爆炸,咱們可以拭目以待。

好,我們假定就算今後印度的宗教矛盾能夠被壓制,可是印度教民族主義這樣搞下去多半也會出問題——因為印度教的傳統秩序,很有可能在社會現代化的進程下發生崩塌。

如果要簡單地解釋印度教,可以説印度教代表了一種生活方式,基於印度教世界觀的生活方式——比如不抽煙不喝酒不殺生不吃肉,崇拜神崇拜母牛信因果輪迴信恆河的淨化力……當然並不是説印度教徒必須這樣生活,但毫無疑問這樣的生活方式會受到嘉獎和鼓勵。跟印度教密不可分的是種姓,不深入印度教社會,你不會明白種姓制度跟印度教之間的依存關係有多麼深厚。與其説沒有印度教就沒有種姓,倒不如説沒有種姓就沒有印度教。種姓是一種極為嚴密和成熟的制度,**建立起了職業分工、社會地位、教育方式、自我認同、家庭婚姻等多方面的秩序和規範,可以説是印度教生活方式的基石。**高種姓和低種姓雖然看起來好像是兩個完全不同的物種,但事實上他們之間是一種誰都離不開誰的共生關係——舉例來講,假如沒有了低種姓的服務,印度教徒就找不到替他們收屍火化的人,從而無法進入下一個輪迴;大家都輪迴不了的話,你説這宗教秩序是不是要崩塌?

因此,雖然印度在法律上廢除了種姓,但這只是禁止了公開的種姓歧視行為,並不是説種姓就從此不存在了,本質上是在掩耳盜鈴。好笑的是,為了保障低種姓羣體所謂的“公平”,印度搞起了西方那套保障少數族裔權利的“逆向歧視”,通過弱勢族羣識別,在各種領域給低種姓保留名額(在國大黨執政時期,甚至還有基於宗教識別的逆向歧視,給錫克教、穆斯林保留名額)。當保護低種姓成為了一種“政治正確”之後,很多印度人在申報種姓的時候就會故意往低種姓裏頭擠,以謀求那些低種姓專屬的權益。比方説印度最近剛剛上任了新的女總統德魯芭蒂·莫爾穆(Draupadi Murmu) ,媒體大肆渲染其“部落民”出身——殊不知在印度,“女性”身份外加“部落民”恰恰是一種政治資本,假如她沒有這一身份,恐怕就當不上總統了。上一任印度總統拉姆·納特·科温德(Ram Nath Kovind)出身“賤民”階層,也是同樣的邏輯。印度的總統是由國會和議員選舉出來的,印人黨推舉這樣的人去競選總統,有利於拉攏他們所代表的階級。

“政治特權”的存在,正説明了種姓制度依然旺盛的生命力。印度教想要適應現代化社會,如何重新解釋種姓體系乃至整個印度教的世界觀是一項巨大的挑戰,總不見得一邊發展高科技產業,一邊繼續鼓吹牛尿治百病、恆河水解百毒吧?在現代化和世俗化的衝擊下,印度教傳統的社會階級、分工都面臨着“禮崩樂壞”的更替局面;隨着科學教育的普及,印度社會也會有越來越多質疑宗教的聲音——畢竟現在已經是信息時代的21世紀了,在這樣一種傳統宗教世界觀相繼被顛覆的大環境下,卻還想利用印度宗教意識形態去構建共識,就好像試圖在腐朽的地基上建造高樓大廈——除非像伊斯蘭教國家那樣搞愚民的神學教育,否則只怕樓造得越高,倒得越快。

印度教民族主義者最蛋疼的一個問題在於,他們是不合格的神棍——合格的神棍在給別人洗腦宣傳“宇宙真理”的時候,心裏很清楚自己在扯淡;印人黨卻真的相信印度教世界觀就是“宇宙真理”,並且還學一神教試圖用自己“宇宙真理”來幹掉其他的“宇宙真理”,統一整個南亞。

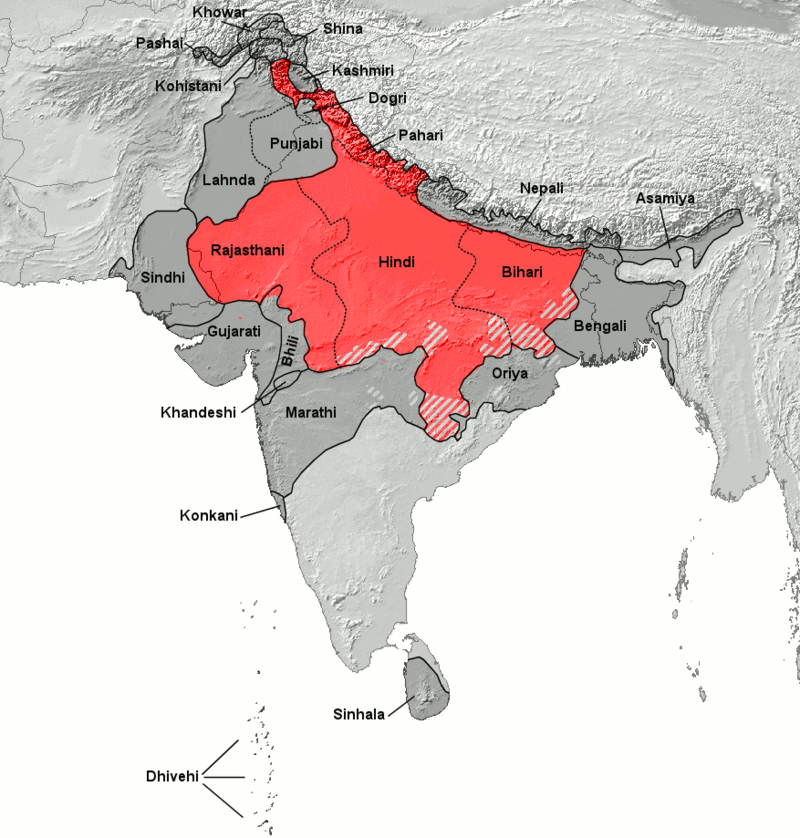

好,我們假定就算傳統的印度教可以在現代化社會重獲新生,印度國內語言的整合也是我們“中華民族”國族構建過程中所從未面臨過的巨大挑戰。

印度在設計國家制度和憲法的時候,有意識地避免使用“民族”、“族羣”去區分不同人羣,那些“逆向歧視”的政策裏的用詞都是諸如“表列種姓”(Scheduled Castes)、“表列部落”(Scheduled Tribes)、“落後階級”(Other Backward Classes)等。這就好比我們的官方文本中要避免出現“各族人民”、“少數民族”、“藏族同胞”之類的字樣,假裝那些少數民族都不存在——這説白了還是在掩耳盜鈴,因為沒法兒假裝那些語言不存在啊!而且越是需要假裝問題不存在,説明問題越嚴重。

關於印度語言眾多的問題,我過去在《南亞地緣政治和身份認同漫談》和《書同文,車同軌,行同倫——印度的改革究竟行不行?》中都詳細寫過,這裏就不贅述了。我得出的結論認為——目前唯一能夠統一印度的語言只可能是英語,而這卻又是印度教民族主義者所無法接受的。印人黨一直都試圖把印地語作為國語,在全印度範圍內強制推行印地語教學,我到過的印度最偏遠地區的寺廟學校,居然也設有印地語課程;在對印地語的反抗情緒最為強烈的印度南部,在校學生也都必須學習印地語課程,據我觀察有相當一部分人學的都是“啞巴印地語”,能讀寫但不會説。

對語言的整合目前尚未引起太大的反抗,因為印人黨採取的是“温水煮青蛙”方式,看樣子是打算花一兩代人的時間完成印地語的普及,所以暫時不太好評論。我比較擔心的是,印度的學生需要同時學三門語言(母語、英語、印地語),尤其南北印度的語言根本不屬於同一個語系,難道學業負擔不會太大嗎?假如印地語真的逆襲取代英語成為全印度的通用語,難道不會降低印度服務外包行業的國際競爭力嗎?現在至少還會咖喱味兒的英語,如果都説印地語要怎麼給跨國公司做客服?還有一個問題在於,由於官方教授的“標準印地語”在印度教民族主義意識形態下被高度梵語化,使得印地語的教學和日常使用存在着割裂——學校裏教的那種“標準印地語”,跟咱們的文言文似的,就連一些印地語母語使用者都不懂,文化意義遠大於實用意義。

總而言之,普及印地語的難度大致相當於讓全歐洲的人都説法語。鑑於文化的整合高度依賴於語言的整合,在語言整合之前,印度的國族認同構建恐怕道阻且長。

既然印度問題那麼多,那為啥獨立七十多年來還能相安無事呢?印度獨立之初,很多學者都預言“印度國家的統一性將不會持久”,之所以能夠撐到現在,是因為國大黨領導的中央政府不斷妥協、修正和平衡,嘗試“多樣性的統一”(Unity in Diversity),避免了民族和宗教的識別,更沒有去強迫那些族羣變更自己的語言、宗教、民族認同,地方和中央的這種相互妥協起到了緩和矛盾的作用。比如1960年代中央政府統一語言的嘗試曾引發憲政危機,一度危及印度的統一;於是中央政府不得不妥協放棄,直到今天印度仍有22種官方語言。

更為激進的印人黨執政後,為了加強集權,試圖用印度教民族主義意識形態來重新構建國族認同的野心,在接下去很可能會打破這一脆弱的平衡。

須知——

在印度這樣一個民主聯邦制國家裏,過於強權的中央政府可能會導致地方上的離心離德;

在印度這樣一個傳統社會里,技術的發展、民智的開啓可能會導致整個社會的宗教秩序和世界觀崩塌;

在印度這樣一個多民族多宗教的環境裏,民族和宗教的衝突就像隨時會引爆的炸彈……

——所以我們為啥還要去打他們,幫他們將這些國內矛盾轉移掉呢?

【四】

《孫子兵法》有云:“上兵伐謀,其次伐交,其次伐兵,其下攻城”——上等的用兵策略是以謀略取勝,其次是以外交手段挫敗敵人,再次是出動軍事力量擊敗敵人,最下策才是攻城。

我更喜歡這句話的另一種解釋——最上等的策略是除掉對方的智囊頭腦,令其戰略無能;其次離間對方的夥伴盟友,令其孤立無援;再次是幹掉對方的武裝力量,最下策才是短兵相接。

代表着中國最高軍事智慧的《孫子兵法》從來不主張正面衝突,假如能夠運籌於帷幄之中,決勝於千里之外,不戰而屈人之兵,看着對手自亂陣腳,何樂而不為呢?雖然我們老説英國、美國都是攪屎棍,但不得不承認的是——首先,誰不希望自己能夠置身事外就把別人搞得雞犬不寧呢?第二,做“攪屎棍”是一種特權,更多的國家只是“屎”而已。既然境外敵對勢力總是試圖搞亂中國,我們為什麼不能以彼之道還施彼身呢?

印人黨這幾年的許多政策,都是飲鴆止渴的棋行險着,任由印度教民族主義意識形態進一步將印度撕裂,印度次大陸的“系統還原”指日可待。

對印度的“系統還原”至少可以在三個維度上進行——用宗教分化印穆,用集權瓦解聯邦,用發展開啓民智。多管齊下,包治百病。

用宗教分化印穆、從穆斯林手中奪取更多的權利,這正是印人黨這幾年幹得特別起勁的事兒。中央集權是社會改革的前提條件,莫迪政府現在進行社會改革的阻力重重,正是因為受到印度憲法的制約,集權程度不夠高。可是中央集權這種事情,在印度這種內部矛盾複雜的國家又往往會形成惡性循環——集權程度越高,就會有越多的異見;越多的異見,就會需要越高程度的集權來壓制。明知是條不歸路,印人黨也鐵了心要走下去。

他們先是宣佈廢除憲法第370條修正案,從印度唯一以穆斯林為主體的查謨克什米爾邦(Jammu and Kashmir)奪權——我這裏説一下,印度原來的憲法第370條修正案,正是我之前説到的中央政府和地方上妥協的產物,鑑於查謨克什米爾地區的特殊情況,中央政府給邦政府保留了大量自治特權。廢除這個修正案,就好比我們一夜之間突然廢除香港特別行政區的地位——更復雜的是,查謨克什米爾還是三國爭議領土,引起的強烈反彈可想而知,莫迪政府無疑是做了充分的準備才敢下這個狠招,不僅提前派軍隊進行了包圍,還對當地進行了相當長時間的斷網。

然後呢,莫迪政府又通過了《2019年公民身份法(修正案)》,使用歧視性的宗教識別方式排除了鄰國穆斯林尋求庇護的權利,同樣引發了大規模抗議。

大家如果瞭解印人黨及其上級組織RSS的歷史的話(Rashtriya Swayamsevak Sangh,國民志願服務團。相關內容參見《是什麼讓莫迪成為了莫迪?——印度教民族主義意識形態簡史》),就會發現他們這羣人特別有理想有情懷,有着特別崇高的獻身精神;出任印度總理的RSS成員,無論是之前的瓦傑帕伊(Atal Bihari Vajpayee),還是現在的莫迪,都是苦行僧般的禁慾主義者,能夠以身作則地踐行宗教信條,以種族滅絕南亞穆斯林為己任,志在將南亞還原成為一片純淨的印度教大陸。

印人黨如今已經成長為了世界第一大黨,我們要相信他們一定有能力也有魄力,製造出更為尖鋭的印穆衝突,使印度內部形成一股強大的分離勢力。按照印度教民族主義意識形態的尿性,他們不把穆斯林搞成二等公民恐怕不會罷休。在印人黨的統治下,印度在世俗化方面的倒退其實已經初露端倪——更大範圍的禁酒、禁止殺牛——時代越是進步,宗教意識形態越是需要通過變得更加保守來進行抵抗。

同時這幾年印度在民主制度上開倒車開得很厲害,中央政府以“國家安全”名義為藉口變得越來越專斷獨行,新聞自由、言論自由、宗教自由遭到各種形式的扼殺;對示威抗議人羣進行武裝鎮壓,導致了五十多人死亡;甚至動用起了殖民時代遺留下來的煽動法案對記者、學生等提出指控……

除此之外,印度學術界的自由也被明顯削弱。近年來越來越多的RSS學生成員開始在全國各地校園內進行“學術審查”,用暴力威脅高校師生不得討論印人黨政府認為敏感的話題,尤其是宗教相關的話題。不難想象,在印人黨的治下,很可能會有越來越多印度教民族主義意識形態的私貨,被添加到基礎教育中。

這種倒退是民粹政治的必然。民主制度和威權領導人相結合大概率會產生民粹政治,而印度的這種民眾受教育水平普遍低下的傳統社會,一旦形成民粹政治幾乎必然會導致世俗化和民主化的倒退——是印人黨選擇了民粹,也是民粹選擇了印人黨。

所謂民粹政治,乃是政客投底層民眾之所好而產生的一種極端民主形式。印度會出現民粹政治,可能與進入20世紀後印度從傳統社會轉型到現代社會有關。過去二十年裏印度的經濟增長並沒有帶來就業的增長,被邊緣化的羣體增多,這些邊緣化人羣需要在民粹政治中尋找身份認同、分享治理國家的權利。這些羣體不免會將自己在生活上的失意歸咎於外部因素,其個人在宗教文化問題上的立場,會激發出他們的“種族敵意”。印度教民族主義此前在印度並沒有太大市場,正是隨着民粹政治得以興起。民粹主義一旦形成了宣傳態勢之後,由於其極強的情緒煽動性,支持者就會不再侷限於邊緣化人羣,可能遍佈社會各個階層。

民粹的興起正是人類愚蠢的證明,即便是很多受過良好教育的民眾也很可能對世界的運轉方式以及一些政策可能產生的後果認知不足,會更偏愛殺伐決斷的“政治強人”,用簡單粗暴快意恩仇的方式去解決一些事實上非常複雜的問題;民粹政治通常會引發多數人對少數人的暴政,執行暴政需要被賦予更多的權利,因此民粹能夠給政黨帶來一些集權的好處;而那些在民粹政治中脱穎而出的“政治強人”,往往會通過塑造民眾的“敵人”並對“敵人”展示強硬的態度來維持自己的聲望,以獲得更多的權力。

在印度的民粹政治中,“穆斯林”和“中國人”都是非常理想的“敵人”形象——“穆斯林”是印度教徒心靈與精神上的敵人,“中國人”則是印度“主權完整”和“經濟發展”的敵人。在印度教民族主義者的敍事中,中國不但對“印度的領土”虎視眈眈,還企圖通過“經濟侵略”掠奪印度的財富。在最近對VIVO公司的調查中,印度執法局居然宣稱VIVO公司可能存在的資金轉移行為,“是為了破壞國家金融體系的穩定,並威脅國家的完整和主權”(“has been carried out as an attempt to destabilise the financial system of the country and also to threaten the integrity and sovereignty of the nation”.)——這種完全不着邊的上綱上線很明顯是為了迎合民粹情緒。將穆斯林樹立為“敵人”有好處也有副作用,將中國樹立為“敵人”卻只有好處沒有壞處,能極大程度團結印度,幫助印度構建起國族認同——所以我們要是對印度展示敵意,簡直正中印人黨下懷!

我前面講過,想要構建國族認同,要麼有足夠長的時間,要麼經歷一場刻骨銘心的外部危機,除此之外其實還有一個可能性,那就是足夠強大的中央集權,通過國家暴力機器強制加速國族認同的構建——正所謂“順我者昌逆我者亡”,前蘇聯在這方面積累了不少經驗。因此,中央集權對印人黨有着極大的吸引力,一旦能夠實現,無論是社會改革還是國族認同構建,都可以加速實現;然而印度的議會民主聯邦制這種分權制度卻有些先天不足,要進行中央集權首先要進行制度改革……概括起來説就是——沒認同集權不了,沒集權認同不了;沒改革集權不了,沒集權改革不了。假如印人黨在國族認同尚未構建好的時候就強行進行改革和集權,反而可能會動搖印度這個國家之所以能夠存在的基石,導致聯邦的解體;可假如不進行改革和集權,國族認同構建又可能永遠都無法完成。

由此可見,印度在國族構建的道路上充滿了悖論——歸根結底,這個國家本來就不應該存在。

那麼在幫助印度“系統還原”的過程中,中國有啥可以做的呢?首先還是那句話,無法達到戰略目的的挑釁是最為愚蠢的,在肉體上把對手打疼了,反而會讓對手痛定思痛,進行更猛烈的反擊;只有在意志上將其擊垮,才能徹底瓦解其鬥志。

【五】

邊境爭議領土的象徵意義,從來都大於實際意義。兩個國家持續這麼多年花費無數人力物力,在邊境地區拉鋸對峙,難道真的就是為了爭奪實控線附近那幾公里事實上很難稱得上有戰略價值的不毛之地嗎?乍看之下有時候會覺得兩國這樣僵持不下實在很不理性,機會成本實在太高了,把邊界早點劃定,大家撤了軍打開門做生意不好嗎?這裏我先跟大家講一個博弈論中的經典例子。

現在有100塊錢給A、B兩個人,由A來進行分配,由B來決定是否接受A的分配方案,假如B不接受方案,那麼兩個人就什麼都拿不到。如果説人是絕對理性的,那麼哪怕A分給自己99塊,分給B只有1塊錢,B也應該接受,因為1塊錢總好過什麼都沒有;但在實際情況中,假如A分給B的錢少於30塊,B大概率就不會接受。

有人通過這個案例得出兩個結論,一是人對公平的注重,二是人是非理性的。我覺得這個案例所反映出來的更深層次的問題是人類個體之間的潛在競爭關係。B之所以寧願一無所得也不肯接受不公平的分配,是因為那會改變A和B之間的實力對比,讓自己在接下去的可能的個體競爭中處於不利境地——就好像一羣窮朋友本來挺和睦的,其中一個人突然有了錢,反而沒法一起玩兒了。假設A和B之間非常親密無間、完全不存在任何潛在的競爭關係以及由此產生的嫉妒心理,那麼理論上不管怎麼分配B應該都能接受。

**實控線附近的那點爭議領土雖然本身的價值可能不大,但領土談判的結果從根本上來講卻是兩國實力的象徵。**尤其對於本身實力較弱的印度而言,由於有着更為強烈的自我證明的訴求,這種實力的象徵意義尤為重要,關係到自己國內民眾的凝聚力以及在國際上的話語權。中印兩國不僅在地緣政治上具有競爭關係,同時印度還想要與中國競爭全球產業鏈的製造業中心生態位……打破這一僵局的最根本辦法,是中國對印度進行實力上的降維碾壓。

無論是一個人還是一個國家,其價值、對錯都是要靠自己的實力來證明的。我一直覺得,中美之間的所謂制度之爭其實是沒有意義的,制度並不存在絕對的好壞,只有是否適合自己。比方説美國過去實力那麼強,説明在當時的歷史條件下,美國的制度非常適合這個國家;可再看看現在的美國,依然擁有優越的地理條件、豐富的各類資源,卻撕裂成這副鳥樣子——這隻能説曾經適合美國的制度,隨着時代的發展、族裔和宗教結構的變化,或許已經不再那麼適合了。

中印之間的制度之爭,才更具有代表性和現實意義。雖然中國和印度次大陸的歷史際遇不同,但總體上來説非常相似,曾經都是高度多元化的農業國家,有着沉重的歷史包袱。中印之間要爭的,從來不是遠在喀喇崑崙山脈的那些鳥不拉屎的不毛之地,也不完全是全球製造業中心的地位,從更深層次的角度來看,是哪種制度更適合一個多民族多宗教歷史悠久文化多元的國家。中印在不同的歷史際遇下選擇了兩條截然不同的賽道,目前看來各有其利弊。我認為中國最大的優勢除了能夠集中力量辦大事之外,還有很重要的一點是務實,這是印度政府所做不到的。一方面他們為了選票不得不做一些脱離實際的承諾,被底層的民粹所綁架;另一方面既得利益集團根深蒂固,成為了改革的最大阻力——不敢革自己的命,那就遲早要被別人革命。印度想要改走中國的賽道已經錯過了歷史窗口期,只能硬着頭皮一條道走到黑——接下去要比拼的,就是哪種制度的後勁更足,自我糾錯能力更強。

中國目前在自己的賽道上遙遙領先,對印度造成了極大的心理傷害,如果能夠繼續利用制度優勢在經濟上擴大與印度的差距,那麼這個國家就會不攻自破。試想一下,現在中國的經濟總量是印度的5倍,如果能夠增長到10倍呢?到那個時候,印度還能像現在這麼有信心嗎?他們難道不該懷疑自己走的是一條毫無希望的絕路嗎?一旦印度在情急之下盲目地進行集權和改革,動搖立國之本,那麼它“系統還原”的日子也就不遠了。

我可以舉一個例子告訴大家印度政府一旦着急起來多麼會亂來。最近印度政府突擊查中資企業的事情大家應該都知道,其實他們查的不光是中資,也包括其他外資企業。之所以查中資的雷聲特別大,主要是因為媒體的選擇性報道,印度的民粹愛看這些新聞;而之所以要查外資企業,是因為印度政府最近缺錢,要從外資身上搞錢……想在印度這種制度性腐敗的國家做生意,完完全全不走偏門是不可能的,否則打一開始生意就做不起來。執法部門如果要查你的話總有辦法找到蛛絲馬跡,何況他們還善於栽贓嫁禍。於是印度執法部門就拼命雞蛋裏挑骨頭,想辦法查封外資企業的資產,來補貼政府財政。這樣搞一下,短期內確實能搞到一些錢,但把外資的信心也搞沒了,長期傷害特別大,典型的殺雞取卵——很多事情越想快反而越快不了。

我始終相信,踏踏實實發展自身的實力,才是世界上大多數問題的終極解決方案;一些問題之所以存在,往往是因為自己的實力還不夠。現在我們的經濟總量是美國的70%,當有一天美國只有我們70%的時候,我相信眼下的很多問題都會自然而然不再成其為問題。

實力終究是能被人看見的,無論輿論怎麼吹捧或者抹黑,人仍有自己判斷的能力。除了一些宗教極端主義的穆斯林,會為了“宗教理想”放着好日子不過,跑去投身所謂的“聖戰”;一般只要是個正常人,誰不向往物質豐富的生活?他們才不關心哪邊的意識形態是“宇宙真理”;之所以只有“脱北者”而沒有“脱南者”,無非是人有着追求更好生活的本能。

中印邊界問題也是一樣的道理,現在我們需要很小心地注意自己的態度——既不能讓印度感到過度威脅,又不能顯得自己過於軟弱。然而當中印實力繼續拉開到一定差距之後,所謂“軟弱”就不再成立了,有的只是強者對弱者的大度。彼時我們需要擔心的可能是如何防止印度人叛逃、偷渡到中國這邊;要是印度國內再出現一些不穩定的局勢,錫金、藏南乃至印度東北地區出現起義和暴動要求加入中國也不是不可能……

【結語】

本文分析的是印人黨試圖通過印度教民族主義進行國族構建的悖論,以及印度民主聯邦制的天然分裂性,將印度接下去可能犯的戰略性錯誤進行了梳理。首先,我們需要保持清醒的頭腦和務實的態度,不去挑釁印度,以免喚醒其國族意識、加速其中央集權、逼迫其社會改革。其次,我們還要繼續保持開放的勢頭、崛起的速度,進一步拉開中印之間的差距,給印度一種“時不我待”的緊迫感,他們大概率會自亂陣腳。“治大國如烹小鮮”這句話特別適合印度,如果印度的執政黨不顧客觀規律一頓猛火亂燉,只會“欲速則不達”。“神欲使其滅亡,必先使其瘋狂”——印度教民族主義越是瘋狂冒進,越是會加速其滅亡。

儘管印度國族認同構建存在諸多的悖論,同時也有着巨大的潛力,是一個不容低估的對手;在那些結構性矛盾爆發之前,印度依然有機會成長為世界強國。我也不想言之鑿鑿鼓吹什麼“中必贏,印必輸”、“印度崩潰論”——首先,這是一場長久的耐力比拼,現在可能剛剛過了上半場;其次,目前全球形勢依然很不明朗,充滿了各種各樣的機遇、變數、挑戰和可能性,大家都在一片混沌中探索新的秩序,沒有任何一個國家敢説自己穩操勝券……我們有理由對中國現在的賽道充滿信心,但必須居安思危,緊跟全球的形勢不斷進行自我調整,以保持我們的優勢。印度和中國這種體量的國家,都不是能夠用外力擊垮的,假如要出什麼問題一定是因為自己犯了某些錯誤。

大國之間的博弈,歸根結底比拼的是自我糾錯能力,誰只要不犯錯、少犯錯、及時糾錯,誰就能笑到最後。

生逢亂世,不犯錯才是最重要的——因為在羣狼環伺下,犯錯的代價太大。