一種常見又易治的“花柳病”,是怎樣走向不治之症_風聞

返朴-返朴官方账号-关注返朴(ID:fanpu2019),阅读更多!2022-08-10 09:28

20年前,一粒藥片就能解決的事情,現在得打針。再過10年,我們可能需要副作用更嚴重的抗生素,甚至還治不好它。再往後,淋病甚至可能成為一種不治之症。

撰文 | Ed Cara

編譯 | Kestrel

淋病是一種我們較常聽説的性傳播疾病(sexually transmitted disease,STI)。不過,今年2月份,英國公共衞生官員報告了3例特殊的淋病病例——他們感染的是具有高度抗藥性的菌株。這種“超級淋病”有可能成為當今所謂“後抗生素時代”首個具有廣泛傳播風險的健康威脅。

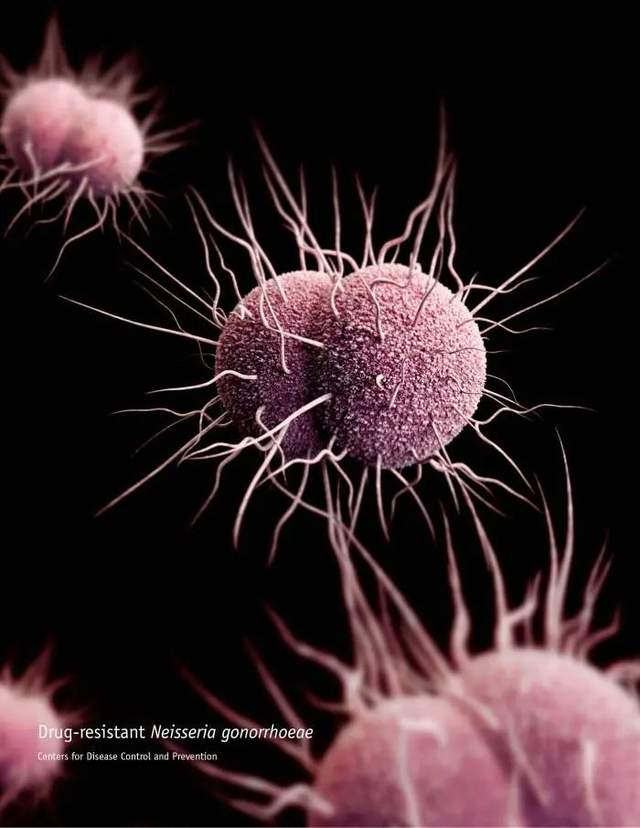

淋病的病原體是淋病雙球菌(Neisseria gonorrhoeae),俗稱淋球菌,是一種專性寄生於人類的病原體,1879年由德國醫生Albert Neisser首次分離出來。像許多傳染病一樣,淋病早已可用抗生素很好地對付,但是抗藥性菌株的出現讓一些疾病重新成為問題,淋病便是其中之一。

抗藥性菌也稱為“超級病菌”(superbug)。2019年,在世界範圍內,超級病菌直接造成的死亡人數加起來高達127萬,甚至高於當年結核病、艾滋病、瘧疾這三大傳染病造成死亡人數的總和。根據近期發表在《柳葉刀》上的報道,涉及超級病菌的死亡人數加起來可能已經達到500萬。一項2018年發表的研究估計,2010年,死於超級病菌的美國人多達16萬。

這些超級病菌一般是在我們最脆弱的時候——生病的時候——找上我們的。醫院常常成為這些超級病菌的温牀。一是因為,這裏的人羣多有這樣那樣的健康狀況;二是因為抗生素在醫院廣泛使用,更容易篩選出抗藥菌。所以現在抗擊超級病菌主要關注的是醫 院等醫療場所。但這並不意味着抗生素就只用在這些地方,養殖場也是抗生素廣泛使用的場所(詳見《餐桌上的危機:我們還能安全吃肉嗎?》)。

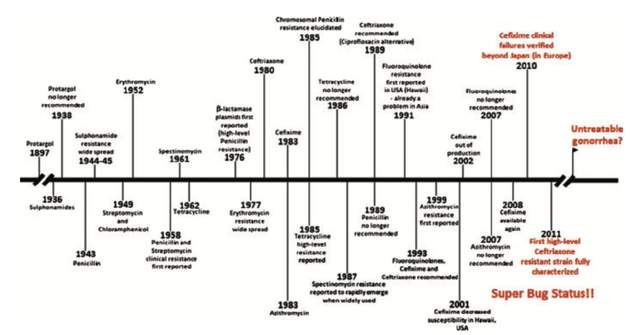

但淋病的分佈要廣泛得多。而且這些年來,我們用了各種藥來對付它,它都形成了抗性。對於許多中招的病人來説,淋球菌是他們面臨的第一種超級病菌。其實我們一開始使用抗生素,就面臨着細菌演化出逃逸機制的風險。仔細看淋病治療的歷史,就會發現,淋球菌抗性問題在1930年就出現了。最先開始使用的是磺胺類抗生素,隨即大夫們就開始碰到治療失敗——一開始就有了,只是感染人類的非抗性菌慢慢被抗性菌所取代,出現治療失敗的情況隨着時間越來越多。皮尤慈善信託基金(The Pew Charitable Trusts)抗生素抗性項目的負責人David Hyun指出,這件事情反映了整個抗生素抗性形成的歷史脈絡。

近年來,我們與淋病的軍備競賽發展到了標準治療中推薦使用的抗生素只剩兩種的地步——口服藥阿奇黴素(azithromycin)以及注射劑頭孢曲松(ceftriaxone),而且情況還在變糟。阿奇黴素屬於大環內酯類抗生素,可通過與細菌50S核糖體亞單位的23S rRNA結合,抑制細菌蛋白質合成,並且抑制50S核糖體亞單位的合成。頭孢曲松的抗菌機制和青黴素一樣,能結合一種或多種青黴素結合蛋白(penicillin binding proteins,PBPs)抑制肽聚糖合成最後的轉肽步驟,從而抑制細菌細胞壁合成,進而進而抑制細菌生長。不同的是,頭孢曲松對β-內酰胺酶(包括青黴素酶和頭孢菌素酶)具有很高的穩定性。

2015年前後,有些地區出現了大批阿奇黴素抗性菌株,因此在美國等許多國家,醫生們採取兩藥聯用的策略。

2018年,專家們最害怕的情況出現了:一位英國病人感染了對上述聯合用藥也具有高度抗性的菌株。很快,澳大利亞報道了兩個類似的病例。

這些病例可以回溯到東南亞,所以有人懷疑超級淋球菌和那裏的性旅遊產業有關係。但懷疑者沒有任何確切的證據,只是根據一位歐盟官員的調查(3位病人中只有1位承認自己是從那裏的性工作者感染到的)而做出的猜測。Hyun指出,許多發展中國家追蹤抗性菌株的能力有限,這意味着在所謂“泛抗性感染”(pan-resistant infection)出現燎原之勢以前,我們無法瞭解到它的動態。

現有的關於淋病抗性的硬數據看起來並不樂觀。2021年世界衞生組織(WHO)科學家發表在《柳葉刀》上的報告顯示,2017到2018年,阿奇黴素和頭孢曲松抗性在全球73個國家呈增長趨勢[2]。美國疾控中心(CDC)估計,2020年大概有一半的淋病感染對上述兩種抗生素的至少一種具有抗性,通常是抗阿奇黴素,所以CDC等組織已經停止推薦對無併發症的淋病病人使用阿奇黴素[3]。

唯一的選擇只剩頭孢曲松——較往常更高劑量的頭孢曲松。至少在美國,現在淋病對頭孢曲松的抗性還比較低。但是沒法保證它會一直這麼低,畢竟現在一線治療就剩這一個選擇。

2020年12月,大概是CDC停止推薦使用阿奇黴素的同時,醫生們報道了美國首例攜帶能應對頭孢曲松的突變淋球菌株(即具有頭孢曲松抗性)。

淋病往往難以引起注意。數據顯示,大概半數的病例沒有任何症狀。但有的時候病人會感到很噁心,可能出現嘔吐物狀的排泄物,排尿伴隨疼痛感或灼燒感,經期女性還可能會流血增加。但其實淋病最危險的情況是沒有得到治療。特別是女性,淋病引起的炎症會造成生殖系統永久損壞,進而導致不育。淋球菌進入血液的情況比較罕見,但萬一發生了,可能會導致關節炎、心內膜炎或腦膜炎之類的併發症,危及生命。如果產婦有淋病,生產時母親傳染給嬰兒,病菌可能讓嬰兒失明甚至死亡。淋病還會增加感染其它性傳播疾病的風險,特別是艾滋病。

如果淋病變得難治了,那上述這些情況就更嚴重了,對於感染者來説,生活可能會更加辛苦。20年前,一粒藥片就能解決的事情,現在得打針。再過10年,我們可能需要副作用更嚴重的抗生素,甚至還治不好它。再往後,淋病甚至可能成為一種不治之症。

每一例治療失敗都意味着淋病會繼續存在,傳染給他人的可能性也就繼續存在。在2018年的一個採訪中,WHO的性傳播疾病專家Teodora Wi説過,如果抗藥性淋病廣泛傳播,可能導致每年最多30萬人死亡[4]。即使死亡人數沒有這麼多,其他後果也十分沉重:更多的人會失去擁有親生子女的機會,更多新生兒會失去視力。

好在,如此糟糕的情形還是有可能避免的。根據皮尤基金今年2月的最新報道,有四種潛在的、可用於治療淋病的新抗生素即將獲得批准。但需要指出的是,其中只有兩種算是新型藥物。藥物類型的區別在這裏很重要,因為對於已在使用的藥物的類似物,細菌會更容易形成抗性。

為了提供更長期的保護,我們需要某種淋病疫苗——只有疫苗不會給細菌那麼多機會形成抗藥性的。由於人類不會自然地對淋病形成持久的免疫力,要創造出一種淋病疫苗並非易事。好在,起碼有一種藥物已經走到二期臨牀試驗,有希望克服這個障礙。

去年,牛津大學團隊也宣佈正在研製他們自己的候選藥物。我們甚至可能從現有的疫苗中獲取一些幫助。2022年4月份發表的一項研究表明,打了血清組B型腦膜炎球菌(meningococcal serogroup B bacteria,一種淋球菌近親)疫苗的青少年獲得了一些對淋病感染的保護力[5],保護力中等,大約為33%,但並不清楚能持續多久。目前美國只推薦對有較高風險患嚴重腦膜炎的青少年使用這種疫苗,還不清楚以後是否會推薦給每個人接種。

新的藥物和疫苗是一方面,另一方面,我們針對超級淋病的長期策略還是要切斷傳播途徑,這點和應對大多數傳染病是一樣的。不幸的是,事情正朝着相反的方向發展。今年4月份,美國疾控中心宣佈,2020年美國的淋病和梅毒病例連續7年增長並創歷史新高,達到67萬例。世界範圍內,自上世紀90年代起,每年性傳播疾病感染率一直在降低,但一項2022年4月發表的研究顯示,2019年的絕對病例數目是在攀升的。

患上任何性傳播疾病都會讓人羞於啓齒,淋病也不例外。但是這種病菌已經和人類共存了數千年,和其它傳染病一樣,淋病已經一次次學會擊敗我們招數。病菌的演化和抗生素抗性的形成的確是不可避免的——但我們現在的困境卻是本可以避免的。十多年前,美國淋病感染率達到有史以來最低,可後來我們節節敗退,是因為政府沒能夠為公眾提供方便獲取的避孕套和科普資料,沒能夠説服公眾進行安全的性活動,並幫助人們定期做檢查。我們賴以生存的醫療系統一直在被腐蝕。和許多事情一樣,新冠疫情只是讓情況變得更糟糕。疫情拉伸了醫療系統的帶寬和容量,增加了醫療環境相關的感染病例,其中自然也包括具有抗生素抗性的感染。

我們幾乎一開始就知道,抗生素並非像它們一開始看起來那樣是不可戰勝的奇蹟。幾十年來,科學家一直在警告我們抗藥性的問題,呼籲大家改變我們使用和開發這些寶貴資源的方式。但人們還是一直在濫用抗生素,不管是在醫療中,還是在農業場景中。與此形成鮮明對比的是,新抗生素的研發比蝸牛還慢。

好在,世界上還有許多人、許多機構致力於改變人類與超級病菌之戰的局勢。我們希望採用新的激勵模型、投入新的資金,試着説服制藥公司重新投入到抗生素研發中去。還有人呼籲採取更激進的措施,比如讓政府牽頭集體研發抗生素。但不管是哪一種,我們得抓緊了。

Hyun提醒説:“如果我們不採取多種措施力挽狂瀾,我們真的很可能在不久的將來看到一些曾經很容易治好的疾病變得沒那麼好對付了。”

抗藥性淋球菌可能會成為感染你身邊的人的第一種超級病菌,但除非情況得到改變,它一定不會是最後一種。

參考文獻

[1] https://gizmodo.com/the-rise-of-super-gonorrhea-1848808707

[2] Unemo, M., Lahra, M. M., Escher, M., Eremin, S., Cole, M. J., Galarza, P., Ndowa, F., Martin, I., Dillon, J. R., Galas, M., Ramon-Pardo, P., Weinstock, H., & Wi, T. (2021). WHO global antimicrobial resistance surveillance for Neisseria gonorrhoeae 2017-18: a retrospective observational study. Lancet Microbe, 2(11), e627-e636. https://doi.org/10.1016/S2666-5247(21)00171-3

[3] https://www.naccho.org/blog/articles/2020-update-to-cdcs-treatment-for-gonococcal-infections

[4] https://www.who.int/campaigns/world-antimicrobial-awareness-week/2018/features-from-around-the-world/super-gonorrhoea-q-a-with-dr.-teodora-wi

[5] Abara, W. E., Bernstein, K. T., Lewis, F. M. T., Schillinger, J. A., Feemster, K., Pathela, P., Hariri, S., Islam, A., Eberhart, M., Cheng, I., Ternier, A., Slutsker, J. S., Mbaeyi, S., Madera, R., & Kirkcaldy, R. D. (2022). Effectiveness of a serogroup B outer membrane vesicle meningococcal vaccine against gonorrhoea: a retrospective observational study. Lancet Infect Dis, 22(7), 1021-1029. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00812-4

[6] Unemo, M., & Shafer, W. M. (2011). Antibiotic resistance in Neisseria gonorrhoeae: origin, evolution, and lessons learned for the future. Ann N Y Acad Sci, 1230, E19-28. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2011.06215.x

本文編譯自https://gizmodo.com/the-rise-of-super-gonorrhea-1848808707

出品:科普中國

特 別 提 示

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閲不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關注公眾號,回覆四位數組成的年份+月份,如“1903”,可獲取2019年3月的文章索引,以此類推。

版權説明:歡迎個人轉發,任何形式的媒體或機構未經授權,不得轉載和摘編。轉載授權請在「返樸」微信公眾號內聯繫後台。