躲不開信息操縱,是人類的大腦過時了嗎?丨展卷_風聞

返朴-返朴官方账号-关注返朴(ID:fanpu2019),阅读更多!2022-08-14 10:48

人類為什麼在沒有確鑿證據的情況下,會如此輕信那些明顯的胡説八道呢?為什麼在有明確證據的情況下,會如此輕易接受那些非理性的信念呢?部分答案可能在於我們的大腦在數百萬年裏的進化過程,我們需要快速對可能危及生命的不確定性做出決策。

撰文 | Ian Stewart

翻譯 | 何生

大腦功能的許多方面都可以被認為是某種決策。當我們觀察外部世界時,視覺系統必須找出它所看到的物體,猜測這些物體的狀況,評估它們潛在的威脅或收益,讓我們根據這些評估採取行動。心理學家、行為科學家和人工智能工作者一致認為,在某些重要方面,大腦很像一台貝葉斯決策機。它體現了對世界的信念,這些信念短暫或永久地連入了腦的結構裏,這使得它做出的決策與貝葉斯概率模型裏出現的結果非常相似(之前我説過,我們對概率的直覺通常是相當糟糕的。它和這裏的説法並不矛盾,因為這些概率模型的內部運作並不是可有意識地獲取的)。

大腦是貝葉斯化的觀點,解釋了人類面對不確定性的許多其他特徵。特別是,它有助於解釋為什麼迷信如此容易生根。貝葉斯統計主要闡釋了概率是信念的程度。當我們評估某個概率是對半開的時候,實際上是説,我們願意相信和不願意相信它的程度相同。因此,我們的大腦已經進化到可以體現對世界的信念,而這些信念是短暫或永久地與大腦的結構連在一起的。

不光人類的大腦是這樣工作的。我們的大腦結構可以追溯到遙遠的過去,也就是那些哺乳動物甚至爬行動物的進化祖先。那些生物的大腦也體現了“信念”。它不是我們如今口頭説的那種信念,比如“打破鏡子會‘倒黴’七年”。大多數人類自己的大腦信念也並非如此。我指的是,諸如“倘若這樣伸出舌頭,我就更有可能捉到蒼蠅”之類的信念,它被寫進了大腦中用於激活相關肌肉的那些區域裏。人類的語言額外為信念增加了一層,讓表達信念成為可能,更重要的是,還把信念傳遞給其他人。

為了建立一個簡單但又包含豐富信息的模型,我們假設大腦中有一個區域包含了許多神經元。它們可以通過具有“連接強度”的突觸連在一起。有些神經元發出弱信號,而有些發出強信號,還有些根本不存在,所以不發出任何信號。信號越強,接收信號的神經元的反應就越大。我們還可以用數值表示強度,這在詳細説明數學模型時很有用:用某些單位度量的話,可能弱連接的強度是0.2,強連接的強度是3.5,不存在的連接強度是0。

當神經元對傳入的信號做出反應時,其電氣狀態會快速發生變化——它會“興奮”。這樣,就產生了一種可以傳遞給其他神經元的電脈衝,而傳遞給哪些神經元由網絡的連接決定。當傳入的信號把神經元的狀態推到某個閾值以上時,神經元就會興奮。而且,有兩種不同類型的信號:一種是興奮性的,它會使神經元興奮;另一種則是抑制性的,它會使神經元停止興奮。這就好像神經元會將傳入信號的強度求和,興奮性信號為正,抑制性信號為負,只有當和足夠大時,神經元才會興奮。

在新生兒的大腦中,許多神經元是隨機連接的,但隨着時間的推移,某些突觸會改變它們的強度。有些突觸可能會被完全移除,也會生長出一些新的突觸。唐納德·赫布(Donald Hebb)在神經網絡裏發現了一種“學習”的模式,這種模式如今被稱為赫布型學習。“同時興奮的神經細胞會連在一起”,也就是説,如果兩個神經元幾乎同步興奮,那麼它們之間的連接強度就會變大。在貝葉斯信念的語境裏,連接的強度代表了大腦的信念程度,即當其中的一個神經元興奮時,另一個也應該會興奮。赫布型學習會強化大腦的信念結構。

心理學家發現,當人們被告知一些新信息時,不只是把它們記進腦子。從進化的角度來看,這會是災難性的,因為相信別人告訴你的一切並不是一個好主意。人會説謊,試圖誤導別人,通常是為了能控制他們。大自然同樣會説謊,經過仔細分析,搖擺的豹尾可能只是懸着的藤蔓或水果,竹節蟲會假裝成樹枝。所以,當接收到新信息時,我們會根據自己已有的信念對其做出評估。如果足夠機智,我們會評估信息的可信度。如果信息源可靠,我們更容易相信它;倘若信息源不可靠,那麼我們就不太會相信它。是否接受新的信息,並據此轉變自己的信念,是我們內心在權衡對已經相信的東西、它們與新信息之間的聯繫,以及對新信息真實性的信賴程度等因素後得到的結果。這種權衡通常發生在潛意識中,但我們也可以對信息進行有意識的演繹。

在一個自下而上的解釋中,發生的事情就是複雜的神經元陣列都在興奮,它們彼此發送信號。這些信號如何相互抵消,又怎樣相互增強,決定 了新信息能否被接受,而連接強度也會隨之改變。這已經解釋了為什麼很 難説服“真正的信徒”,讓他們相信自己錯了,即便證據對其他人而言似乎 具有壓倒性。如果某人對不明飛行物有強烈的信念,而美國政府公佈了一則新聞,解釋某次所謂的目擊實際上是一個氣球實驗,但他的貝葉斯大腦 幾乎肯定會把這種解釋當作宣傳。新聞很可能會強化他們的信念,即他們 在這個問題上不信任美國政府,他們會慶幸自己沒有輕信美國政府的謊言。信念是雙向的,所以,通常在沒有獨立驗證的情況下,那些不相信不明飛行物的人會把這種解釋當作事實來接受,這些信息會強化他們不相信不明 飛行物的信念。他們會慶幸自己沒有那麼容易上當,去相信不明飛行物是存在的。

人類的文化和語言使一個大腦的信仰系統轉移到另一個大腦成為可能。這個過程既不精準也不可靠,但它是有效的。根據不同的信仰和研究其過 程的人,“過程”的名字可以被當作“教育”“洗腦”“把孩子培養成好人” 等。小孩的大腦是可塑的,他們評估證據的能力還在發展:想想聖誕老人、 牙仙和復活節小兔——儘管孩子們很聰明,很多孩子知道自己必須“演戲” 才能得到獎勵。有一句格言:“讓我把孩子培養到七歲,我就能塑造他的一生。”這句話可能有兩種含義:一個含義是,年幼時學到的東西持續時間最長;另一個含義是,讓孩子接受某種信仰體系,會讓他們在成年後一直牢記。可能兩者都是對的,而且從某種觀點來看,它們是一樣的。

貝葉斯大腦理論源自很多科學領域:除了顯然的貝葉斯統計之外,還包括機器智能和心理學。19世紀60年代,人類感知物理學和心理學的先驅赫爾曼·亥姆霍茲(Hermann Helmholtz)提出,大腦通過建立外部世界的概率模型來組建認知。1983年,在人工智能領域工作的傑弗裏·欣頓(Geoffrey Hinton)又提出,人類的大腦是一台機器,在觀測外部世界時,它會對遇到的不確定性做出決策。20世紀90年代,這個思想成了基於概率論的數學模型,它包含了亥姆霍茲機的概念。它不是某種機械裝置,而是一個數學抽象,由兩個經過數學模型化的“神經元”網絡組成。一個是自下而上的識別網絡,它以真實數據作為訓練對象,並通過一組隱變量表示。另一個是自上而下的“生成”網絡,它生成這些隱變量的取值,由此得到數據。訓練過程用一種學習算法來修改這兩個網絡的結構,使它們能夠準確地對數據進行分類。這兩個網絡被輪流修改,整個過程被稱為清醒–睡眠算法。

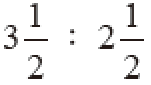

“深度學習”有更多層類似的結構,目前它在人工智能領域取得了相當大的成功。它的應用包括計算機對自然語言的識別,以及計算機在中國圍棋中取得的勝利。在此之前,人們已經證明和計算機下西洋跳棋永遠只能平局,即使打法再完美也只能如此。1996年,IBM的“深藍”挑戰國際象棋特級大師、世界冠軍加里·卡斯帕羅夫(Garry Kasparov),但它在一場6局賽中以4∶2落敗。經過大幅改良後,“深藍”在隨後的比賽中以

圍棋起源於2500多年前的中國,是在一個19×19的棋盤上進行的遊戲,它表面上簡單,實際上深不可測。兩位棋手各執黑子和白子,把棋子輪流擺在棋盤上,將對方的子圍住吃掉。誰圍的地盤大,誰就獲勝。圍棋在數學上的嚴密分析非常有限。戴維·本森(David Benson)發明了一種算法,能判斷出在什麼情況下,無論對手如何落子,某塊棋都不會被圍住。埃爾温·貝勒坎普(Elwyn Berlekamp)和戴維·沃爾夫(David Wolfe)分析了一盤棋結束時複雜的數學情況,此時棋盤上的位置多被佔領,可以落子的地方比平常更撲朔迷離。在那個階段,遊戲實際上已經分裂成好幾塊幾乎相互獨立的區域,棋手必須決定接下來在哪塊區域落子。他們的數學技巧將每個位置與某個數值——或者説是更深奧的結構聯繫起來,並把這些數值組合起來,為獲勝提供一些規則。

2015年,谷歌的深思(DeepMind)公司測試了一款圍棋算法AlphaGo,這個算法基於兩種深度學習網絡:一種是決定棋盤盤面優勢情況的價值網絡,另一種是決定下一步行動的策略網絡。這些網絡採用人類高手對弈和算法互博的棋局訓練。隨後,AlphaGo與頂級職業棋手李世石(Lee Sedol)對弈,並以4∶1獲勝。程序員找到了AlphaGo輸了一局的原因,並修正了策略。2017年,AlphaGo在一場三局比賽中擊敗了世界排名第一的柯潔。AlphaGo的“棋風”有一個有趣的特點,表明深度學習算法並不需要像人腦那樣運作。它經常會把棋子下在一些人類棋手根本不會考慮的位置——並最終取得勝利。柯潔説:“人類數千年的實戰演練進化,計算機卻告訴我們人類全都是錯的。我覺得,甚至沒有一個人沾到圍棋真理的邊。”

人工智能應該以與人類智能相同的方式工作,在邏輯上是沒有道理的,這也是用形容詞“人工”的一個原因。然而,這些由電子電路體現的數學結構,和神經科學家開發的大腦認知模型有一些相似之處。因此,在人工智能和認知科學之間出現了一個創造性的反饋迴路,它們彼此借鑑對方的思路。有時候在某種程度上,我們的大腦和人造大腦似乎是利用相似的結構原理來工作的。然而,從構成的材料和信號處理過程的方式來看,它們的差別當然是非常大的。

我們大多數人在某種程度上經歷過一種不確定性:“我在哪裏?”神經學家愛德華(Edvard)、梅–布里特·莫澤(May-Britt Moser)和他們的學生在2005年發現,老鼠的大腦裏有一種特殊的神經元,稱為網格細胞,它可以模擬老鼠在空間裏的位置。網格細胞位於大腦的某個區域,這個區域的名字有點拗口:背尾內側內嗅皮層。它是位置和記憶的核心處理單元。就像視皮質一樣,它也有一個分層的結構,並且不同層之間具有不同的興奮模式。

科學家們將電極植入老鼠的大腦,然後讓它們在一個開放的空間裏自由活動。當老鼠移動時,他們監測老鼠大腦中有哪些細胞是興奮的。事實證明,每當老鼠在眾多空間小塊(“興奮區”)中的某塊時,特定的細胞就會興奮。這些小塊區域構成一個六邊形網格。研究人員推斷,這些神經細胞構建了對空間的心理表徵,即在某種座標系統下的認知地圖,告訴老鼠的大腦自己在哪裏。網格細胞的活動隨着動物的移動而不斷更新。無論老鼠朝哪個方向走,有些細胞始終都會興奮;另一些細胞則與方向有關,由此對方向做出反應。

我們還不清楚網格細胞是如何告訴老鼠自己在哪裏的。有意思的是,老鼠大腦中網格細胞的幾何排列是不規則的。這些網格細胞層通過整合老鼠四處遊蕩時的微小運動,以某種方式“計算”它所處的位置。在數學上,這一過程可以通過矢量計算來實現,在矢量計算中,運動物體的位置是將許多微小的變化相加後得到的,而這些變化是有大小和方向的。在更好的導航儀器被髮明之前,水手們基本上就是用這種“航位推算法”導航的。

我們知道網格細胞的網絡可以在沒有任何視覺輸入的情況下工作,因為即使在全黑的環境中,興奮的模式也不會改變。不過,它對視覺輸入的響應非常強烈。例如,假設老鼠在一個圓柱形的籠子裏奔跑,籠壁上有一張卡片作為參考點。我們選擇某個特定的網格神經元,並測量對應的由空間小塊組成的網格。然後旋轉圓柱體後再次測量,此時網格也會有同樣的旋轉。把老鼠放在一個新的環境後,網格及其間距都不會改變。無論網格細胞怎麼計算位置,整個系統的穩健性都很好。

2018年,安德烈亞·巴尼諾(Andrea Banino)和他的同事們公佈瞭如何使用深度學習網絡執行類似導航任務。他們的網絡有很多反饋迴路,因為導航似乎依賴於把一個處理步驟的輸出作為下步的輸入,實際上,它是一個以網絡為迭代函數的離散動力系統。他們利用各種齧齒類動物(如大鼠和小鼠)覓食時走過的路徑,輔以大腦其他部分可能會發送到網格神經元的信息,來訓練這個網絡。

該網絡學會了在各種環境中有效地導航,並且可以在不損失性能的情況下把所學內容轉移到新的環境中。這個研究團隊為它設置某個特定目標來進行測試,還在更高級的環境裏(整個設置都是在計算機中模擬的)測試它通過迷宮的能力。他們使用貝葉斯方法評估統計顯著性,並將數據擬合到由三個不同的正態分佈組成的混合分佈上。

其中有一個值得注意的結論是,隨着學習過程的深入,在深度學習網絡裏,有一箇中間層發展出了與網格神經元類似的活動,即當動物處於由空間小塊組成的網格中的某個區域時,它就會變得興奮起來。對網絡結構的詳細數學分析表明,這是某種模擬的矢量計算。沒有理由假設網絡會像數學家那樣,寫下矢量後把它們加起來。儘管如此,他們的結果支持了一個理論,那就是網格細胞對基於矢量的導航而言至關重要。

更籠統地説,大腦用來理解外部世界的“迴路”是在某種程度上模仿外部世界。大腦的結構已經進化了幾十萬年,“連接”着我們周遭的信息。正如我們所瞭解的,它也會在較短的時間內發生變化,學習“優化”連接結構。我們學到的東西受教育所限。因此,如果我們從小就被灌輸某些信念,它們就會根深蒂固地紮在我們的大腦裏。這可以看作對前文提到的那句格言在神經科學上的驗證。

於是,成長環境強力地約束着文化信念。我們通過熟悉的讚美詩、支持的球隊、演奏的音樂來確定自己在世界上的位置,以及與周圍人的關係。對多數人而言,刻在我們的大腦裏的“信仰”,和那些可以利用證據進行理性辯論的東西並沒有太大不同。但是,除非認識到兩者的區別,否則我們所持的那些沒有證據支持的信仰很可能是有問題的。不幸的是,這些信仰在我們的文化中非常重要,這也是它們始終存在的原因之一。建立在信仰而非證據基礎之上的信念對區分“我們”和“他們”很有效。是的,我們都“相信”2+2=4,所以它不會讓你我有所不同。但是,你會在每週三都向貓女神祈禱嗎?我認為你不會。你不是“我們”的一分子。

當我們在小團體中生活時,這種方法非常有效,因為我們遇到的幾乎每一個人都會向貓女神祈禱,倘若不這樣做,可能就會遭到警告。然而,哪怕只是把這種行為推廣到族羣裏,也有可能引發矛盾,甚至經常導致暴力事件。在當今這個互聯的世界裏,它正成為一個大災難。

眼下,民粹主義政治用新詞“假新聞”來形容那些曾被稱為“謊言”或“宣傳”的東西。辨別真假新聞越來越難了。任何一個有幾百美元閒錢的人都能掌握巨大的計算力。高級軟件的廣泛使用正讓全球變得民主化,這在原則上是件好事,但隨之而來的,常常是使區分真理與謊言也變得更復雜。

因為用户可以定製他們所看到的信息,強化自己的偏好,所以人們越來越容易生活在信息泡沫裏,你能得到的唯一新聞就是你想聽到的。柴納·米耶維爾(China Miéville)在《城與城》中誇張地表述了這種傾向,這部科幻–犯罪類劇集講的是貝斯厄爾市重案組的博爾洛探長調查兇手的故事。他多次跨越城際線,前往該市的姊妹城厄爾科馬市,與那裏的警察合作。一開始,劇集的畫風有點兒像柏林牆倒塌前,城市被分為東西兩部分的柏林,但你會慢慢發現,這座城市的兩部分在地理空間上是相同的。每一個城市的市民從呱呱墜地起就被訓練視對方為無物,即使他們穿梭於對方的建築物和人羣中。如今,許多人在互聯網上也做着相同的事情,他們沉迷於確認偏差,因此我們收到的所有信息都在加強一個觀點,那就是自己是正確的。

為什麼我們會如此輕易地被假新聞操縱?這是因為古老的貝葉斯大腦是基於具體信念的。我們的信念不像計算機裏的文件,只要動一下鼠標就可以刪除或替換。它們更像是連在一起的硬件。改變連接模式很困難。我們越是堅信,哪怕只是試圖相信,改變也就越難。我們相信的每一條假新聞,都會強化那些連接,因為它符合我們的需要。每一條我們不想相信的新聞都被無視了。

我不知道有什麼好辦法可以避免這類情況。教育嗎?如果某個孩子去了一所宣揚特定信念的特殊學校,會發生什麼呢?如果禁止教授那些事實明確但與信念不同的學科,又會發生什麼呢?到目前為止,在人類所有的發明設計裏,科學是區分事實和虛構的最佳方法,但如果政府決定削減研究這些令人不快的事實的經費來對付它們,那會發生什麼呢?在美國,聯邦資金已經不能用於合法研究持槍權帶來的影響了,特朗普政府就曾考慮對氣候變化做相同的事情。

各位,事實是不會就此消失的。

有一種建議是,我們需要新的監督者。但是一個無神論者信任的網站對一個真正的教徒而言就是詛咒,反之亦然。如果某個邪惡的公司控制了我們信任的網站,會發生什麼?這一直不是一個新問題。正如古羅馬詩人尤維納利斯(Juvenal)在公元100年左右寫就的《諷刺詩》中所説的那樣,誰來監督監督者?誰來監視那些監視者本人?不過,我們今天面臨的問題更糟糕,因為一條推文就可以傳遍整個地球。

也許,我太悲觀了。總體而言,更好的教育使人們更加理性。當人類生活在洞穴和叢林裏時,貝葉斯大腦“迅速而粗糙”的生存算法提供了很好的幫助;但在充斥着錯誤信息的時代,它可能不再適用了。

作者簡介

伊恩·斯圖爾特(Ian Stewart),英國沃裏克大學數學系榮退教授,英國皇家學會會員。曾獲英國皇家學會的法拉第獎章,美國科學促進會的“公眾理解科學技術獎”和英國倫敦數學學會與英國數學及應用研究院頒發的“賽曼獎章”。

特 別 提 示

1. 進入『返樸』微信公眾號底部菜單“精品專欄“,可查閲不同主題系列科普文章。

2. 『返樸』提供按月檢索文章功能。關注公眾號,回覆四位數組成的年份+月份,如“1903”,可獲取2019年3月的文章索引,以此類推。

版權説明:歡迎個人轉發,任何形式的媒體或機構未經授權,不得轉載和摘編。轉載授權請在「返樸」微信公眾號內聯繫後台。