今年最痛的熱搜,她消失了_風聞

她刊-她刊官方账号-提供最潮流的时尚和娱乐资讯,陪你遇见最美的自己2022-08-16 10:34

作者| even、羊毛

來源| 她刊

每年的8月15日,我們都無法輕易翻篇。

因為77年前的今天,日本宣佈無條件投降。

這個痛苦的時間,刻在了一代中國人的記憶深處,無法輕易抹去。

但剛剛過去的昨天,我們也同樣不該忘記。

2022年8月14日,是第10個世界“慰安婦”紀念日。

為什麼是第10個?

説來殘忍且令人心痛。

1931年~1945年間,20多萬中國女性被迫淪為性奴隸,“慰安婦”成為強加給她們的稱號。

但這羣女性的傷痛,直到2012年才開始被關注,

2012年,導演郭柯去往廣西,三次拜訪了當時92歲高齡的農婦韋紹蘭,並拍攝了紀錄片。

取名《三十二》,因為截止到那時,登記在冊的仍在世“慰安婦”的數量只有32人。

直到這時,這些塵封的故事,才算真正走入大眾視野中。

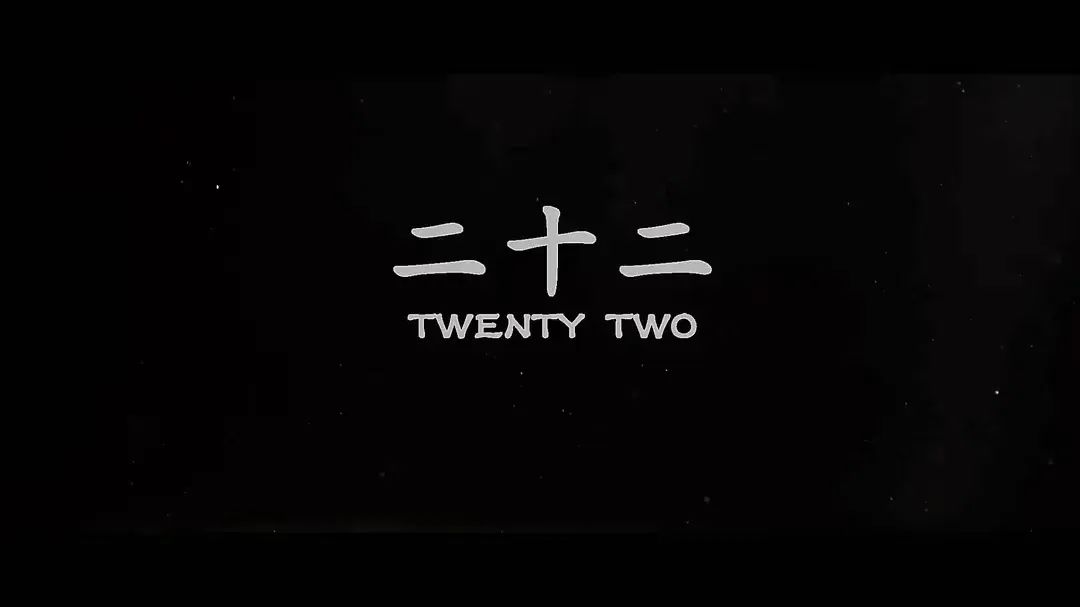

2017年,同系列紀錄片《二十二》在多輪眾籌之下得以公映。

圖源:豆瓣

因為拍攝當時,登記在冊的仍在世“慰安婦”的數量,只有22人。

等到影片上映,很多阿婆已不在人世。

到2018年,《二十二》中的阿婆僅剩6位在世。

到了今年,人數似乎縮減到只剩2位。

影片中的阿婆在逐漸離開。

但影片之外,又陸續有新的受害者站了出來。

據上海師範大學“慰安婦”問題研究中心文章顯示,截至今年6月,中國大陸地區登記在冊的,日軍“慰安婦制度”受害者,在世人數僅為12人。

看到這樣的數字變化,她姐一時不知該如何形容自己的心情。

因為數字增加和減少,都是傷痛。

22、12、2……

這不是一個個簡單的數字,而是一個個帶着痛苦的記憶走到今天的、活生生的人。

而她們,至今仍未等到道歉。

只要一天沒等到道歉,她們的故事就一天不能被忘記。

從哪講起呢?

不如,先從阿婆韋紹蘭説起。

圖源:豆瓣

注:由於在這一議題下,“慰安婦”較“性暴力受害者”更廣為人知,文中仍暫時使用“慰安婦”一詞。

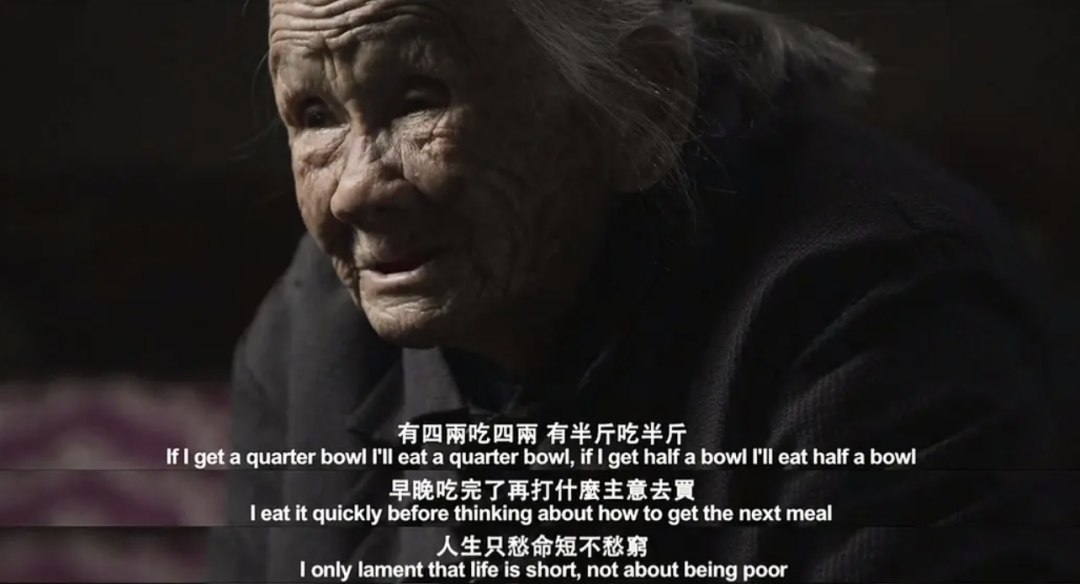

“只愁命短不愁窮”

韋紹蘭,總是佝僂着腰背,沉默地穿行於山澗、田野、小橋邊……

圖源:《三十二》

郭柯來拍攝時,她已92歲。

韋紹蘭和常見的阿婆沒什麼不同——着裝樸素、滿頭銀絲、面孔上有着風吹日曬的操勞痕跡。

只是日子更加難一些。

她挖了一生草藥,如今年歲大了,只能指望着新坪鄉發放的每月90元,按季度領的低保費。

為了節省開支,韋紹蘭自己洗衣做飯、提水拾柴……

圖源:豆瓣

吃食也只買最便宜的白菜,“一次買五塊錢的,也可以吃很久”。

圖源:《三十二》

就這樣,她守着磚土房,和六十多歲的兒子羅善學相依為命。

有時唱起山歌,“只愁命短不愁窮”,還能寬慰起旁人。

圖源:《三十二》

這是她兒時從隔壁村的十二爹那學來的山歌。

每次十二爹來放牛,韋紹蘭和一羣男孩女孩都會團團圍住他,嚷着鬧着要學山歌。

那時她嗓音清亮,歌聲飄過九重山。

圖源:《三十二》

但我們都知道,韋紹蘭和旁的阿婆是有不同的。

她的歲月裏除了青澀的美好,還有一段磨礪着沙土,硌得人心裏疼。

圖源:《三十二》

那是被扣上“慰安婦”名頭的一段過往。

1944年,24歲,新婚不久的韋紹蘭,被闖入桂林的日軍發現了。

那時炮火伴着掠奪,日軍在亞洲各個鄰國共搶掠侵犯了40萬女性,據不完全統計中國受害者高達20萬人,韋紹蘭就是其中之一。

明晃晃的刺刀舉起,讓人恐懼得不敢出聲、不敢落淚。

圖源:《三十二》

這把刀沒捅進血肉,只是挑斷了她揹着女兒的揹帶。

不滿一歲的女兒掉到地上,韋紹蘭無法逃跑,連帶着女兒一起被日軍擄走了。

一路上,一個又一個如韋紹蘭一般的女子接連被日軍拖到車上,運往附近的據點。

那是一個離新坪鄉30公里以外的炮樓。

韋紹蘭在這裏熬過了近一百個日日夜夜。

是監禁,更像圈養。

強姦不論時間,有時來一個人,有時三五成羣。

圖源:《三十二》

為了讓圈禁的婦女聽話,日軍發明了種種規矩和酷刑。

“服務不能令官兵滿意的,鞭打;

在服務時哭泣的、不按官兵要求去做的,鞭打;

身體有病的,隔離或者處死;

有逃跑想法和行為的,鞭打、斷食,情況嚴重的處死。”

還有一種折辱叫“四角牛”。

日軍把逃跑的女性抓回來後,讓她們保持手腳撐在地上的姿勢,腹下方還立着一柄尖刀。

動作不標準會被鞭子抽打,時間長堅持不住就只能眼睜睜被利刃洞穿。

圖源:網絡

但仍有許多人想要逃,韋紹蘭也不例外。

被抓來的女性還要替日軍洗衣、做活,韋紹蘭便常常在洗衣時觀察地形。

一天,士兵打了盹,韋紹蘭抱起孩子邁過熟睡的日軍,逃了出來。

圖源:《三十二》

大道不敢走,只能挑小路。

30多公里土路,全靠步行。

她走了幾天幾夜,最終回到了家。

但一切回不去了。

丈夫看到她第一句話是,“出去學壞了”“還知道回來”。

圖源:《三十二》

韋紹蘭一聽,眼淚大顆大顆地滾了下來。

婆婆和鄰里説:“她不是學壞了,是被日軍擄了去了。”

圖源:《三十二》

丈夫自然知道那不是學壞,韋紹蘭也知道丈夫的知道。

但她也明瞭丈夫的言下之意:“哪個男人會瞧得起這樣的女人呢?”

圖源:《三十二》

日軍的折磨沒有讓她求死,回到家後韋紹蘭卻飲了農藥。

但沒死成,她被鄰居救了回來。

只是,心早已如死灰。

女兒因營養不良去世,她又發現自己懷了日軍的孩子。

婆婆勸她把孩子生下吧,因為被日軍折磨過,這個孩子不要可能就再也懷不上了。

圖源:《三十二》

1945年,韋紹蘭誕下羅善學。

一個月後,日軍投降了。

但苦難並沒有到此結束。

韋紹蘭沒上過學,那時“只有男官,哪有女縣”。

因為家窮,羅善學也沒有念幾年書,就“看牛”了。

小的時候,家裏窮得揭不開鍋,韋紹蘭和丈夫自己撿野東西吃,把粥留給兒子,艱難地將他養大;

圖源:《三十二》

最難的,還不是窮。

而是始終縈繞在他們一家身上的異樣眼光。

羅善學生在中國,長在中國。

但走出家門,就連小孩都敢圍着他大喊取笑:“日本人,日本人。”

圖源:《三十二》

出門尚且被歧視,更別提組建家庭。

十里八村沒有女孩願意嫁給他。六次相親,得到的都是同樣的回答:

“嫁什麼人不好,嫁日本人,不要名譽了麼?”

羅善學一生和母親相依為命,也是愁。

等韋紹蘭離去了,又有誰來陪他説説話,幫他倒杯水呢?

但韋紹蘭比兒子想得開,她總説:

“自己憂愁自己解,自流眼淚自抹乾。”

圖源:《三十二》

2019年,韋紹蘭在霧靄青綠的九重山間去世了。

身後只有一間土房,幾張桌椅,和無所依憑的羅善學。

“倖存者”

有人説,她們是“倖存者”。

因為被擄走的很多人被強暴致死,染上病的,被活埋,懷了孕的,被剖腹殺害。

而她們,畢竟撿回了一條命。

但細數起她們的經歷,她姐是無論如何也説不出“幸運”二字的。

像韋紹蘭這樣的老人,還有很多。

每個人的故事講起來,都痛到讓人不忍聽下去。

這位老人叫陳亞扁。

被日軍擄走的時候只有14歲,被折辱了整整四年。

四年後抗戰勝利,陳亞扁活了下來。

但人生卻像走到了頭。

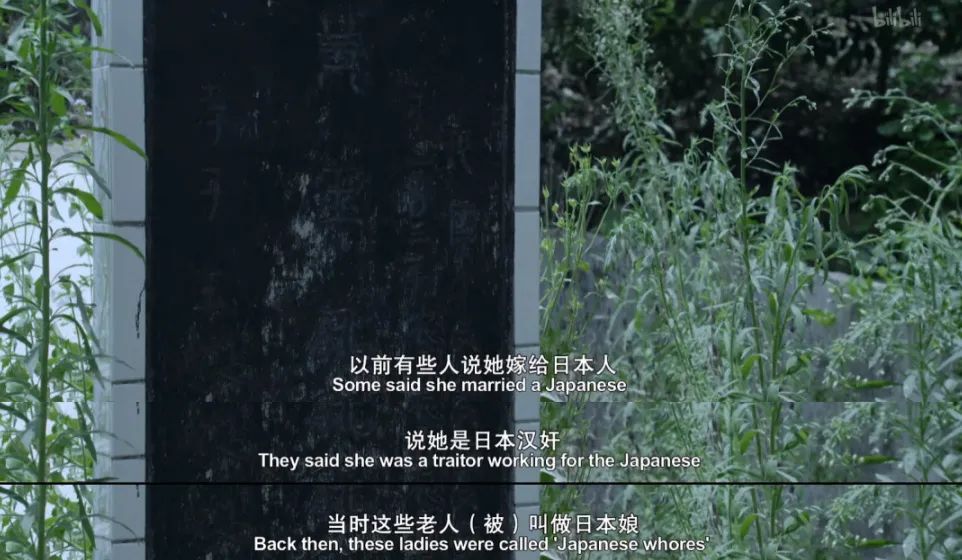

村裏的人容不下她,像恨日本人一樣恨她。

她只能躲進山裏,過野人一樣的生活,直到解放後才被政府救出來。

她的子宮被折磨得嚴重變形,後來8次懷孕,不是流產就是死胎。

有人叫好,説這是她給日本人睡覺的報應。

有人罵她日本漢奸,説是上天對她的懲罰。

“日本妓”“日本婆”,這些外號戳了她大半輩子脊樑骨。

要説她這輩子為數不多的幸運,除了等到抗戰勝利,大概就是遇見後來的丈夫了。

丈夫不惜花盡半生積蓄,陪着她四處尋醫問藥。

他告訴陳亞扁:

“就算我們不能有孩子也沒關係,我們兩個過也是一個家。”

第九次懷孕,她終於平安生下一個健康的女嬰。

陳亞扁老人和孫女合影

多年以後,前去探訪的記者看見陳亞扁和孫女聊天的場景,不忍心再去提及當年事。

她的面容洋溢着幸福,生活已經看不見痛苦和屈辱。

冬去春來,歲月蕭蕭,如果時間真的能掩埋掉所有殘忍,該有多好。

可殘疾老廢的身體,和長久的精神折磨,仍時時提醒着她們傷痛從未遠去。

在同村人的印象裏,林愛蘭是個“沉默孤僻,令人琢磨不透的老太太”。

沒有多少人知道她的名字,大家都叫她“阿黃”。

阿黃曾是紅色娘子軍,用槍打死過兩個日本兵。

老人比劃起當年子彈上膛開槍的樣子,動作爽利,目光炯炯。

她的眼睛黑亮亮的,鼻子微挺,有着精巧的圓臉,年輕的時候想必可愛又靈動。

但在戰亂年代,這樣的長相給她帶來了不少“劫難”。

阿黃性格剛硬,被抓後死死拽着褲腰,結果大腿被生生戳穿,疼暈了過去。

抓住機會逃跑後,日本兵便找到她家裏,當着她的面把她的媽媽捆住手腳扔進了河裏。

阿黃説起話來鏗鏘有力,可每每講到母親,總是抑制不住心中的哀慼,哭着説是她自己害了母親。

幾十年來,身體的病痛在一點點侵蝕着她。

和大多數“慰安婦”一樣,她沒有了生育能力,被打過的地方總是突突地痛。

被戳穿的大腿早已壞了筋骨,她只能終日坐在椅子上,雙手支撐着椅子,搖搖晃晃地挪動。

阿黃的房間裏到處都是刀。

菜刀、水果刀、鐮刀……

放在牀上、桌子上、地上,最容易拿到的位置。

一有風吹草動就會驚醒,操起鐮刀隨時準備着。

已經癱瘓在牀的楊阿布老人也一樣,手裏始終緊緊握着一把刀。

吃飯睡覺,都離不開這把刀。

牀邊放着一塊磨刀石,沒事的時候,她總是反反覆覆地磨刀。

一遍又一遍,總覺得刀不夠鋒利。

沒有人能真正從暴行中走出來,她們只是活了下來。

老人們去日本上訴的時候,遇到前來幫助的日本律師。

有的老人一聽到日本男人講話,就抑制不住地顫抖。

她們害怕啊。

大半輩子過去了,少時的記憶逐漸變得模糊,彼時的痛和懼卻久久地延續着。

一不留神就會鑽進她們的夢裏,掀起一夜風雨。

很長一段時間裏,她們夜晚被夢魘囚困,白天又要被白眼淹沒。

在當時很多人眼中,和日軍行苟且之事,不配做受害者。

沒能打死日本人,更是稱不上英雄。

可是村民忘了,家人的性命、全村人的性命,都是日軍要挾她們的價碼。

她們明明應當是堂堂正正的英雄啊,卻成了過街老鼠。

於是這段血淋淋的過去,在這麼多人的肚子裏爛了幾十年,連同當年身體殘留的病灶一起成了壞進骨頭裏的舊疾。

她們哪裏是什麼倖存者。

無關幸運,只是存活。

三十二,二十二,十二……

從地獄裏趟過,她們明明已經不怕死,卻比任何人都更加用力地活。

張先兔住的房子破敗,卻收拾得乾乾淨淨,“日子嘛,就要打點整齊些,我喜歡體體面面的,一輩子都是。”

圖源:新華社記者 範敏達

韋紹蘭愛唱歌,她唱:

“天上下雨路又滑,

自己跌倒自己爬,

自己憂愁自己解,

自流眼淚自抹乾。”

她説:“這世界真好,吃野東西都要留出這條命來看。”

“這世界紅紅火火,會想死嗎,沒想的。”

韋紹蘭

這麼多年,她們用沉默代替控訴,放任時間把記憶碾碎磨平,埋身於熱氣騰騰的生活中。

曹黑毛老人拍照的時候,笑容可掬的樣子像是一隻可愛的樹懶。

曹黑毛

王志鳳、符美菊、李美金三位老人聚在一起,衝着鏡頭比劃剪刀手。

王志鳳、符美菊、李美金

王玉開看到80歲日本軍官的照片,沒有哭也沒有怒,反而打趣説:“沒想到日本人老了,連鬍子也沒了。”

圖源:王玉開和常去探望的日本留學生米田麻衣合影

記憶可以變得模糊,仇恨也可以淡去,只是看淡並不等於釋然,徹骨的傷口始終都在那裏。

直到人們找到她們,她們才知道,原來是可以起訴的。

從1995年開始,一些老人陸續向日本政府起訴。

為了指證日軍犯下的罪行,她們去到當年被關進去施暴的窯洞炮樓裏,把爛進骨髓的記憶重新扒開,給世人看,給自己看。

法庭上,老人們暈倒了也要堅持訴説,説到悲從中來,哭得撕心裂肺。

萬愛花

從來都不是過去了,只是無可奈何的“算了”。

一旦開了這個頭,誰也不願意再算了。

法庭上,要求展示當年日軍專門針對慰安婦的刑罰“四腳牛”。

滿頭白髮的老人顫顫巍巍地趴在地上,拱起腰背演示,所有人都不忍再看。

不能就這麼算了。

然而在不爭的事實面前,日本仍保持着“不承認”的姿態,阻撓菲律賓及各地區和國家“慰安婦”紀念雕像落地,污衊被搶掠欺騙的婦女是“自願賣淫”……

在日本辭典《廣辭苑》中説,“慰安婦是隨軍到戰地部隊慰問軍官的女人”。

日本法院一次又一次地駁回訴訟。

最後認定了侵害的事實,卻以“個人無權利起訴國家”為由判其敗訴。

日本試圖否定歷史。

而我們呢?

令人痛心的是,我們中的很多人在遺忘歷史。

2016年,上海上海計劃拆除海乃家——日軍“慰安所”舊址。

鄰里四方贊同拆除,委婉地説這段恥辱該過去了,話鋒繞來繞去還是亮出了“恥辱感”的來由:“慰安婦不就是妓女嗎?”

圖源:網絡

有人説“這段歷史不光彩”。

有人説“慰安婦的事情不正能量”。

圖源:《三十二》

看到這樣的言論,她姐感到痛心。

很多人只是沉緬於構建出來的歷史傷痛中,卻不敢真實地向那些親歷者望一眼。

“慰安婦”,到底是什麼?

這個詞來源於日語,意思是隨行慰勞軍人的婦女,是為了美化當年的強搶行為而裹上的一層糖衣。

在中國,這些女子大多是像韋紹蘭一樣被強搶去的。

她們是被迫成為“慰安婦”的。

她們是“慰安婦”制度下的受害者,更是戰爭性暴行下的受害者。

對“慰安婦”受害者們的污名化,無疑是擲向她們更為鋒利的刀刃。

圖源:《三十二》

老人們一次又一次地上訴,一次又一次地敗訴。

只是,她們終究是跑不過時間的。

王玉開,2013年12月31日離世。

張先兔,2015年11月12日離世。

林愛蘭,2015年12月23日離世。

陳亞扁,2017年5月11日離世。

韋紹蘭,2019年5月5日離世。

今年,陸續有4位老人離世。

······

當年那些起訴日本政府的老人,如今已經帶着無盡的遺憾長眠地下。

她們要的多嗎?

她們想要的,只是一個真誠的道歉。

只是,至死也沒有等來。

我們能做什麼?

我們能做的也不多。

只有不淡忘、不扭曲這段暴行,不再將污名附着於她們之身。

盡力去記錄,去奔走呼號,不讓這些未結的話語成為過去。

點個**「在看」**,不要忘記,不要忘記。

她刊

圖源:《1984》

參考:

1.《歷史的深處:二戰日軍中國慰安婦影像實錄;陳慶港

2.為了不再沉默的歷史:一位鄉村教師的“慰安婦”調查;新華網

3.上師大慰安婦問題研究中心:公眾號

4.紀錄片《三十二》《二十二》;郭柯

5.郭柯:從《三十二》到《二十二》;一席

監製 - 她姐

作者 - even、羊毛

微博 - @她刊iiiher