楊一丹|直面身體焦慮:《唐醫生》背後的國產醫療劇創作_風聞

探索与争鸣-《探索与争鸣》杂志官方账号-2022-08-17 22:38

楊一丹|天津中醫藥大學文化與健康傳播學院副教授

本文系“探索與爭鳴”微信公眾號專欄專稿

非經註明,文中圖片均來自網絡

僅代表作者觀點,不代表本公眾號立場

央視八套和愛奇藝同步播出的醫療行業劇《關於唐醫生的一切》(以下簡稱《唐醫生》)前不久剛剛落幕,最終豆瓣評分收官7.4分。與近十年醫療行業劇往往頗受詬病的境遇不同,《唐醫生》在創作專業度、劇情緊湊性和醫患敍事的深刻性上都顯示出主創人員的匠心和責任感。然而即便如此,《唐醫生》仍然在網絡輿論中呈現出兩極分化的評價和口碑,並在網絡中引發了與國內外眾多醫療影視劇的平行比較。網絡“兩極化”的評論恰恰凸顯了近年來國產醫療劇不斷“在困境中突破、突破後仍面臨困境”的現實。不僅如此,在互聯網的記憶、評價與比較過程中,《唐醫生》已經不僅僅是一個具體的影視文本,對它的討論成為了集中呈現大眾對於當代影視劇生命敍事、性別敍事乃至國家敍事期待與不滿的話語場域,也由此使之成為考察當代社會文化心態、性別權力結構和審美價值取向的典型文本。

直面“身體焦慮”和生命困境——醫療劇的類型意義

“醫療劇”這一概念源於美國,上映於1951年的《城市醫院》(City Hospital)通常被認為是美國醫療劇的鼻祖,在此之前,推出於1937-1947之間的系列醫療電影《基爾代爾醫生》(Dr.Kildare)已經風靡全美。1954-1956年NBC的《醫療官》(Medic)沒有激起太大火花,僅僅推出兩季;1961-1966年ABC推出的《本·卡西》(Ben Casey)和NBC推出的影視同名電視劇《基爾代爾醫生》(Dr.Kildare)整整打了五年“對台戲”,各自取得了不凡的收視業績;其間1963年《綜合醫院》(General Hospital)播出,因其取材於社會真實事件,取得了巨大的社會反響。以上劇作從不同角度進行創作嘗試,共同開創了醫療類型劇的先河。1994年《急診室的故事》(ER)連播15年,在真正把醫療劇推上收視巔峯的同時,也正式確認了“醫療劇”作為類型劇的劇作模式和社會期待。

我國醫療題材影視劇自80年代起開始發展,1984年的《希波克拉底誓言》圍繞着三位醫生競爭眼科主任和孩子眼睛被摘除的情節展開戲劇衝突,情節內容不侷限於醫學知識,還飽含哲學思考,引發了觀眾的深深共鳴,榮獲第7屆“飛天獎”單劇本一等獎,由此開啓了我國醫療劇迅速發展的三十餘年。從初期的不自覺探索,到開始自發性地追求類型化與模式化,再到一批醫療劇如《醫者仁心》(2010)、《心術》(2012)、《今夜天使降臨》(2013)、《青年醫生》(2014)、《產科醫生》(2014)、《外科風雲》(2017)、《急診科醫生》(2017)、《小大夫》(2020)、《你是我的城池營壘》(2021)等集羣式發展,雖然其中不乏《醫者仁心》、《心術》等受到市場和觀眾認可的“飛天獎”佳作,但是仍有不少醫療劇在診療常識、職場專業度和“流量明星+戀愛”的陳舊模式方面受到詬病,也集中體現了國產醫療劇的創作困境。

無論國內外,醫療劇作為類型劇之一,受到的輿論關注和引發的討論往往最廣泛,歸根結底是因為社會對醫療行業的重視和觀眾與醫療情節的共情。**人類從生到死都離不開醫療情境,醫院作為一個“典型環境”也能夠輕而易舉地輻射諸多社會關切,甚至隱喻社會的結構性問題。**這也正是福柯將醫學稱之為超越權力與意識形態之“意識形態”的原因,作為知識與權力結構共同向個體身體施加影響的場所,醫院成為了福柯筆下的介於個體與國家之間的政治權力運作的主要場所。“政治權力,甚至在施加於意識形態、人的意識之前,就以非常有形的方式施加於人的身體了”,在《臨牀醫學的誕生》和《規訓與懲罰》中,福柯反覆強調基於知識考古學的“醫院”的文化意義——經濟問題、社會秩序問題、階層和政治問題都不可避免地在醫院空間中無序爆發。而在作為社會權力的隱喻的“醫院”中施加於個體身體上的“規訓”與分化時時發生,又在“疾病語境”的催化下將各種矛盾極度放大……

這便是福柯筆下的“身體政治”(body politics),自“啓蒙運動”重構了對個人身體的現代性理解以來,個體試圖回收和掌握自我身體主動權的文化抗爭便未曾停止。醫院正是回應現代人這種身體焦慮的絕佳文化場域,醫療劇中呈現的各種衝突,不僅事關疾病療愈本身,更是觀眾想象中探尋社會運作規律和權力機制的窺鏡。而真正阻礙個體掌握自我身體主動權的因素,從來不只“醫療”本身……

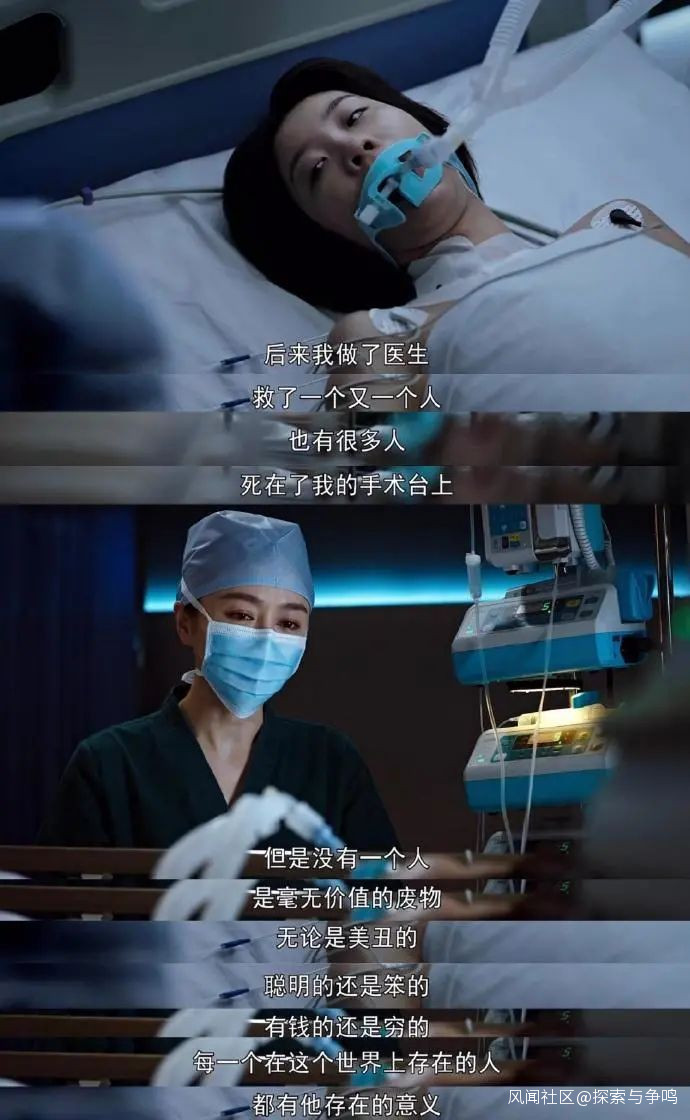

筆者以為,在基於現代性身體焦慮的個體抗爭和權力結構本身不平等性的辯證平衡中展開敍事,直面生命困境,當代醫療劇才可能擁有突破的話語空間。《急診科醫生》(2017,豆瓣評分5.7)中王珞丹飾演的海歸急救醫學博士江曉琪在網絡中備受吐槽的原因正在於她的“聖母心”,多次自費、科內募捐挽救病人,也屢屢憑藉“主角光環”創造“醫學奇蹟。然而這種不接地氣的強行“大團圓”設定更凸顯了經濟、階層、倫理、技術等造成的醫療困境在現實層面難以解決,當公眾意識到此類問題只能在影視作品中“想象性地解決”,反而更擊穿了公眾在現實層面謀求解決同類問題的安全感和希望。這正是勞倫.勃朗(Lauren Berlant)在《殘酷的樂觀主義》(Cruel Optimism)中所批判的“一種桎梏人思考和行動能力的殘酷的樂觀主義”,它構建一種看似完美的生活鏡像限制人們的日常思維,但當鏡像破滅時,帶來的往往是最痛苦的結果。因此,在事關生命敍事的醫療劇中敢於直面生命本身的困境,不矯飾、不強行追求圓滿,是一種勇氣,更是一種敍事智慧。反觀《唐醫生》,劇作將視角聚焦在先天性疾病和衰退性疾病最多發的心臟內科,無論是出身悲慘的先天患兒、醫學界泰斗薛老還是女主持續治療多年、傾注了無數心血的王雪純,都沒有在女主“主角光環”的加持下迎來完滿的結局,但在挽救生命過程中醫護人員的冷靜、專注、敬業和一視同仁,科研人員的爭分奪秒,反而給予了觀眾面對生命無常的困境時充足的安全感。

性別權力結構和文藝價值取向的重構——再談職業劇中的“感情線”

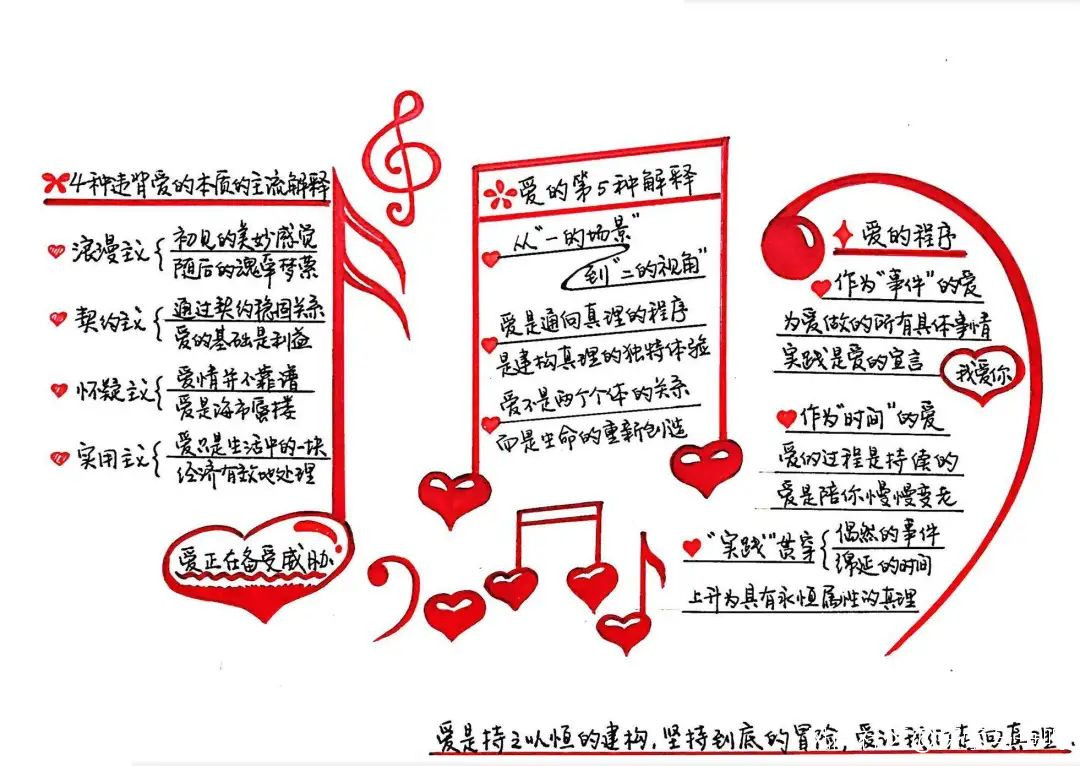

正如弗洛姆在《愛的藝術》中開宗明義地談到,“愛是對人類一切基本生存問題的回答”,從他對愛極寬泛的定義“創造性的生命力”,其對愛情的社會價值認可便可見一斑;馬克思在《1844年經濟學-哲學手稿》中也將愛情理解為“充滿人性的關係”,並認為愛情的態度可以呈現人對待世界的態度。齊澤克將巴迪歐在《愛的多重奏》中的觀點進行了概括,認為愛是對真正平等-解放政治的信念,“由愛到政治,展現了‘從兩個人過渡到人民’之後的經過。愛成為政治,就是從兩個人的愛出發,去到集體中追求‘平等地一起創造’這一偉大目標。”也正是因此,職場劇中愛情主線的存在意義絕不僅僅為了“撒糖”,更應是集中呈現人與世界關係的反光鏡,成為剖析當代社會兩性關係及其困境的顯微鏡,並對社會現實價值觀念形成呼應。從前些年頗為流行的“年輕女性+離異男性”的“人生導師型”情感設定(如《急診科醫生》)到近幾年“大女主”蔚然成風,中年離異女性也閃耀着自信的光輝登上了主角C位,這很大程度上反映了社會對女性主體價值的認知更加多元,也呼應了當代女性主義思潮的流行。《唐醫生》中的感情線正是如此,與其説是唐佳瑜與葉弈明“談戀愛”,莫不如説是借葉弈明的欣賞為成熟女性的職場能力、個人魅力正名。他們之間感情的跌宕起伏關乎業務分歧、前途選擇、個性紛爭,唯獨無關乎中年女性似乎應當特有的“自卑感”。

《愛的多重奏》書摘

不僅僅是女主,《唐醫生》對女性價值觀的關懷還輻射到了其他人物身上,如看似懵懂、不懂愛情的醫務處長歐陽真予,也在人工心臟科研攻關過程中遇到了“戰友般”勢均力敵的愛情;甚至全心為丈夫付出的副院長夫人周琳也拒絕再做“攀緣的凌霄花”,而要“作為樹的形象”與丈夫站在一起……這些感情線的存在共同彰顯了當代女性平等、獨立的價值追求,也是對傳統男權凝視下女性“物化”地位的反撥。影視劇往往能夠成為分析社會整體文化心態和價值認知的症候式文本,影視劇中對性別權力的重構和對兩性平等的彰顯,或許能夠為社會價值觀念的真正進步起到極大的推動作用。

然而雖然如此,唐佳瑜算得上是一個完全擺脱了男權“凝視”,活出自我的“大女主”嗎?其實並不然,她的成長仍然囿於男權結構的限定之下。唐佳瑜之所以執着地成為“手術一把刀”,甚至不惜一切為事業讓位,劇中給出了一個“創傷性”的原因——當年心外科泰斗薛老因為唐佳瑜是女性拒收其為研究生,認為女性無法成為優秀的外科醫生。小時候父親突發心臟病離世,能治療心臟病的醫生佔據了唐佳瑜“精神性父親”的位置,而薛老的拒絕將作為原型的父親“壓抑性的一面”徹底顯露出來,榮格認為父親象徵着社會文化中的一切權威、秩序和特權,體現着男權社會的核心,而對父親的敬畏和反抗正是隱藏在男權社會中的潛在秩序。唐佳瑜在醫療事業上的追求正是為了打破父權壓抑賦予女性的限定性,然而她對於父權的反抗卻又調詭地融入了男權社會秩序,試圖成為父親的原型——在薛老生命的最後,他找到唐佳瑜為其手術,但被唐拒絕——這似乎暗示着唐佳瑜已經成功地融入了男權社會秩序,成為了權威的象徵。如果止於此,該劇對社會性別權力重構的思考似乎走上了歧途,成為了零和的兩性博弈和狹隘的反向壓迫,然而,二者最後的和解令人欣慰,預示着女性主體價值的覺醒或許能夠幫助我們真正跳脱出傳統的男權社會秩序,無論是“大女主“(女強男弱)還是“大男主”(男強女弱)都不意味着真正的解放,建構更為平等的性別結構、重構當代文藝價值取向,才是國產職業劇最為緊迫的任務,也是《唐醫生》中多元的感情線帶給我們最有益的啓發。

專業視野下的價值呈現——聚焦“文化自信”的職業敍事

醫療劇中最繞不開的是對於“醫患關係”的表現,而醫患關係也是社會整體心態的集中反映。通過醫療劇的影像表達,能夠集中呈現造成醫患關係緊張的社會矛盾和人際矛盾,通過審美表達搭建醫學領域和社會大眾理解與溝通的橋樑,從而讓患者們和社會大眾可以更立體的、全方位的瞭解醫生、醫院甚至是醫學,通過形成情感共鳴構建更為和諧的醫患關係。因此醫療劇的創作更應遵循着尊重科學、敬畏生命、崇尚人文的原則,承擔社會教育的功能。然而,很多醫療劇中對醫患關係的想象和呈現缺乏敍事智慧甚至缺乏現實基礎,尤其是將醫生塑造為主角光環籠罩下“無所不能、無所不幫”的全能形象,對現實醫患關係反而起到負面作用。更何況醫患關係這一主題本身極具複雜性,醫療劇創作若脱離我國現實醫療環境一味追求戲劇效果,結果只能是過猶不及,這正是我國醫療劇在質量上良莠不齊的一大原因。

與《急診科醫生》中江曉琪對患者超越醫學治療的無限關懷不同,**《唐醫生》中的唐佳瑜更強調醫生的專業性、職業性和冷靜,甚至有時略顯“冷酷”,這不僅是對近年來國產醫療劇脱離實際的“情感氾濫”的反撥,也更符合醫學倫理學界對更正確高效的醫患關係的認知——有限共情,或稱為“超然關懷”(detached concern),即基於職業性和專業知識建立起的不被個人情緒左右的疏離的關懷。**20世紀30年代起,世界醫學界開始重視人性化的醫患關係,到了21世紀初,醫生的共情不僅有利於疾病的診斷,且有助於治療關係和醫患信任的建立成為了醫學界的共識。隨着“以患者為中心”(PCC)醫療模式的推廣,醫學教育愈發重視共情能力的培養。正是在這種背景下,眾多醫療劇紛紛試圖表現“以患者為中心”的醫患關係,部分醫療劇因為缺乏專業知識、急於“討好”觀眾,將醫生的“共情”表現得過於寬泛:除了診療疾病、撫慰心靈外,還過多介入患者的家庭關係、個人成長,更有甚者將醫生的形象塑造的過於卑微、媚眾,這實際上都是對醫學領域共情的誤解誤用。相比之下,《唐醫生》中不管是醫患關係中醫生形象的塑造,還是“有限共情”的尺度掌握,都顯得較為專業和冷靜。這樣的進步既説明了國產醫療劇在現實性和專業度上的精進,更在一定程度上反映了國產醫療劇不願再以“傻白甜”的人物塑造走討好獻媚市場的“捷徑”,而是腳踏實地剖析社會現實、講好中國故事,並以更強的醫學專業性、更廣闊的中國氣度引領市場、教育觀眾的雄心和格局。這背後,無疑是基於當代中國發展現狀的文化自覺和文化自信。

除此之外,《唐醫生》還關注了此前醫療劇很少涉足的醫學科技領域,以研發國產“全磁懸浮人工心臟”為貫穿始終的主旋律,而劇中“中國心”研發的呈現完全以現實為基礎,從上世紀80年代開始,我國便開啓了人工心臟研發,到2011年陳琛團隊自主創新研製出我國第一顆全磁懸浮人工心臟,此後經過三次以人道主義豁免手術方式進行的成功植入,**終於在電視劇正在熱播的2022年7月,全國首例獲國家藥監局批准的全磁懸浮式“人工心臟”植入手術在北京安貞醫院成功完成——而安貞醫院,正是劇中“安和醫院”的原型,也是該劇的醫療顧問醫院。影視劇與中國現實發展成就的“同頻共振”並不是巧合,恰恰顯示了國產影視劇與時代同步伐、與人民同呼吸的責任感與使命感。**國產醫療劇在近年面臨創作和市場接受的困境,《唐醫生》的有益嘗試為突破困境提供了一些方向,也為國產醫療劇如何講好中國故事、引領文化潮流、振奮民族精神提供了一些可貴的借鑑。從這個意義上講,“關於唐醫生的一切”不僅關於唐醫生,更關於國產醫療劇和社會文化潮流未來發展的一切。