成都咖啡,緩緩取代上海_風聞

互联网指北-互联网指北官方账号-只是想关注互联网,或者被它关注2022-08-17 09:35

你也許已經對“新一線”的説法感到疲勞,但對於成都,“新一線”並不是一個簡單的宣傳口號。

在成都,幾乎每年都有一系列瞄準新經濟產業的扶持政策出台。政府不僅在税收、租金等硬成本層面試圖給創業者們提供最有性價比的環境,也很願意用“城市形象”為新興產業背書,協助它們邁過產業發展過程中“最消耗市場耐心”的一環。

以備受爭議的“區塊鏈”為例,號稱成都最卷的高新區,早在2017年7月就出台了區塊鏈金融科技企業最高可獲500萬元補貼的政策;疫情之後,扶持從“區”走向了“全市”,成都在四川省國資委的牽頭下提出“投資百億佈局數字經濟”,三年前被用來承接“錘子科技”的龍潭新經濟產業功能區,轉向承接區塊鏈產業園,據説能包攬全國算力的四分之三;今年2月迎來了新里程碑,成都順利入選《國家區塊鏈創新應用試點名單》,市委網信辦迅速跟進發布《徵集成都市國家區塊鏈創新應用綜合性試點應用場景的通知》,牽頭向全社會徵集優質項目……

類似軌跡,在電競、直播、ACG、手遊、機器人等賽道上都能找到影子,它們共同組成了張揚激進的城市風格。有人看衰這種毫無保留的押注策略,認為這其實是不斷地“千金買馬骨”,豪賭“新產業帶來的音量”,本質上仍然是“網紅城市”那一套。有人則表示理解,他們相信在基於地緣條件形成的傳統經濟格局裏,內陸城市理論上已經沒有“超車”的空間,需要積極地尋找彎道。

“比肩一線”是成都付諸實踐的夢,在《第一財經週刊》造詞之前,成都本地媒體已經喊出過“第四城”和“北上廣深成”。

只不過在今天,更能幫助成都繼續創造夢境的產業,並不是那些無數次被論證未來潛力的硬科技,而是小生意感十足的“咖啡”。

2022年度系列觀察《困局之下的企業“死生”之地》,界面四川、企業觀察報、鈦媒體及行業自媒體互聯網指北、成都地產界、你好天府 聯合策劃,通過客觀反映市場中的挑戰與機會,協力政府、金融助企紓困,發掘經濟發展中的光明與未來。

早上10點,我站在陳咖啡的門口。7月初的那段時間,成都連續發佈高温橙色預警,地面温度最高超過了60攝氏度,一個戴着草帽的阿姨正在清理街對面3米外小飯館留下的油污,她的朋友在旁邊語氣激烈地提出建議:“這麼熱你就躲到嘛,人家活路都留到下午點或者晚上做。”

夏天是老小區的天敵。修建於八九十年代的住宅樓普遍採用磚混結構,牆壁內部隱藏着大量縫隙——在缺乏容積率考量的設計思路下,濕氣能夠充分停留,並有機會隨着氣温升高放大盆地特有的濕熱感。再加上老小區自帶的複雜業態和人員構成,即使環衞工人每天按時打掃,戴着紅袖標的工作人員駐場監督,巷道也很容易體感上“黏糊糊”“熱得發臭”。

這個現象在消費主義時代更加敏感,負責管理這片區域的雙林社區,就在去年7月進行過一次富有針對性的改造。他們參考成都其他“文藝街區”風格,在一條地面沉降嚴重的巷道上鋪設彩色塑膠,再用純色翻新了沿途的牆面,人工製造一種“實體彩虹感”。按照社區黨委書記戢黃勇接受《紅星新聞》採訪時的説法,改造的核心訴求是給這個居民多達2萬人的小區多一個“兒童活動場所”,然後在這個基礎上“不給小販留擺攤的空間”,以期從污染源層面來解決問題。

可惜收效甚微。

改造工程在2021年12月完成,緊接着在2022年2月和4迎來了兩波疫情,雙林社區管轄範圍連續出現風險區,老家屬區開啓了連續數月的半封閉管理,關閉了北側和東側的兩個入口,人流量驟然下降。“彩虹巷”營造的空曠區域被默認為臨時停車場,小區內也沒有完成預期的“氛圍迭代”,業態分佈仍然由“老小區三巨頭把持”:從零食賣到糧油的雜貨鋪、主要設施為機麻的茶館、經營內容存疑的按摩店。

(小區居民正在試圖翻越側門)

陳咖啡就開在這條彩虹巷的盡頭,雙林社區五冶家屬區的正中間。

老闆陳二妹90後,宜賓人,從大學畢業起就開始做咖啡師,疫情之前一度成為了某連鎖咖啡門店的吧枱長,在同期行業平均薪酬普遍3000元左右的情況下,到手收入已經接近6000元。疫情之後,按照“精品咖啡師”的職業規劃,她入職了一家來自上海的精品咖啡品牌,並得到了前往總部培訓的機會。年初學成歸來,在家人的支持下有了開店的計劃。

由於希望咖啡店主打生活氛圍,她把開店範圍選擇在了成華區。早年間成都分為成都縣和華陽縣,“成華”意指兩縣交界地段,在城市南擴之前是標準的核心區域。60年代前後,成華區又成為三線建設項目的主要接收地,積攢下大量蒸汽工業風的廠房、紅磚結構的家屬區、種滿法國梧桐的街道。年輕一代的消費者對“陳舊”擁有一種特殊的嚮往,老成都人口中的蔑稱“東貧”悄然變成了不可多得的財富。

但她很快發現“入場成華”其實是件難事,“因為老小區都涉及到住改商,辦不下來(餐飲)營業執照”。這個規則讓很多看上去不錯的位置變得毫無意義,“比如U37(成華區水碾河路附近的一個文化創意園區),現在還開着的餐飲店應該都是2019年之前辦的執照,現在的新店基本都是劇本殺、密室逃脱、中古店。”

一些心思活路的老城區還表現出了明確的產業傾向,比如有成都798之稱的東郊記憶,2021年交給成都本土企業梵木文創整體運營後,整體走上了“潮流風”,曾經的酒吧一條街遭遇大面積清退,取而代之的話劇劇場、藝術家工作室、藝人訓練基地,園區分最醒目的兩面高牆長期承包給巴寶莉做展示面廣告。據説為了讓園區有產業集羣效應,進場的企業(商家)還被設置了考核門檻,例如每年每個團隊創造1000萬的直播電商GMV,暴力地過濾掉了“容納小而美”的可能性。

於是選址被迫延續了將近兩個月,直到發現了一家正在轉租的拖鞋店。拖鞋店的位置上不靠近網紅打卡地,也沒有地鐵公交直通,樓齡普遍在10年以上,最近的商圈萬象城遠在1公里之外。又由於面積不超過10平米,看起來很像是社區門房。

好在缺乏直觀的“商業價值”對於“小店店主”不完全是壞事。出於便利老舊社區居民生活等原因,成都市政府出台了“三小經營者”政策。在符合相關標準的情況下(例如中小學幼兒園50米之外、距離開放式公共廁所25米之外),餐飲經營許可不再嚴格地與固定經營場所、房屋面積等硬指標掛鈎。陳二妹成為了一名個體餐飲經營者。

又用了一個半月的時間裝修,自己的小生意終於在6月開張。啓動成本控制在大五位數,主要用在房租、裝修、餐廚具、咖啡機等硬物料上。桌椅板凳則是“省成本”的環節。他們在成都東三環十陵鎮的亮佳鴻華二手市場淘了很多二手傢俱,最奢侈的開銷是一張不到1米高的小邊櫃,花費500,“因為這個是楠木做的,我們家是做家居生意的”。

其實咖啡機也節省了很多。他們沒有選擇獨立咖啡店圈內最流行的辣媽“La Marzocco”,而是購買了一台國產的機器,預期投入從八九萬降到了一萬出頭。隔壁的一名廚電維修師傅很認同他們的想法:“拆成零件基本就是一樣的……至少我喝不出來那個差別。”

除了富有文藝氣息,將咖啡店開進老小區還有很多直觀的好處,例如能夠被“人情”影響的街道管理尺度。正在籌備開業的時候,陳二妹曾經邀請居委會的幾個阿姨們試喝咖啡,順便嘗試在鄰里關係上“破冰”。幾天之後初見成效,其中一位阿姨建議他們可以把外擺區設置在店鋪對面的花壇旁邊,“她説別把他們的公告欄擋上就行”。

老小區裏的年輕創業者們也往往“惺惺相惜”。陳咖啡的斜對面是一家古着服裝店,同時售賣可口可樂、不二家、迪士尼的周邊產品,捲簾門上對比度強烈的黃綠色暗示着“潮流”“亞文化”屬性,在大眾點評高居雙林路“購物好評榜”第一名。

咖啡店還在裝修階段,古着店老闆就找上了門來,提議進行聯名活動。具體方案是共同製作一些傳播物料,放在小區門口、朋友圈、微信羣之類的地方,一方面算是互相幫忙引流,另一方面試圖創造點“產業集羣效果”。

陳二妹對聯名效果沒有具體評估,但古着店的發展軌跡,確實已經有一部分投射在了陳咖啡身上:開業不到半個月,就有顧客因為“小紅書”“大眾點評”的打卡筆記慕名而來;有位叫做“阿饒每一天”的抖音博主貢獻了最多的“可慕之名”,她主動找到店裏,根據陳二妹的故事拍攝了一期“媳婦的咖啡店”,獲得了超過4萬點贊;《成都商報》旗下主打“城市美學”的新媒體“You成都”創造的影響力次之,他們把陳咖啡放進了選題《成都咖啡店的選址有多野》。

但在老小區開店的壞處也很直觀:非常規的經營環境吸引着“個性消費者”,而個性消費意味着“不可控”“評價體系主觀且多樣”。

有一次,一個男生因為“被熱美式燙到了”,在店門口罵了很久。陳二妹的老公至今仍然感到委屈:“因為是夏天嘛,美式的最佳萃取温度又是90攝氏度左右,我還反覆跟他確認過,遞給他的時候還提醒他注意燙。”

還有一次,陳二妹朋友送來的手作蛋糕,被顧客當做了店內售賣的單品,寫在了一條大眾點評的差評裏,吐槽“隔壁桌點的甜品太小”“按這裏的分量,山姆88塊錢的(巴斯克蛋糕)可以切成10份”——由於這條差評出現在他們開業20多天的時候,還有另一名橙V用户補充評價“光看價格就有些勸退”,他們的評分一下子被拉到了4分以下。

我有些懷疑這兩名顧客來自他們的競爭對手,一個間接佐證是“蛋糕差評”中的那名顧客,在反覆強調“產品才是王道”後,推薦了幾百米外的另外兩家咖啡店“縫紉機”“多巴胺”。不過後來又覺得這些事情又很必然,因為陳二妹很難進入“經營者”角色。

陳二妹開店的首要理由是“不想再上班”,其次是“熱愛咖啡”,再次是“能夠遇見各種各樣的人”。經營理念來自一本叫做《就像開間小小的咖啡館》的書——作者王森的核心觀點是“咖啡店必須是小的”,經營者要用力表達人們需要“咖啡時間”,需要讓人們意識到“片刻的休息和遐想其實也應該是工作的有機組成——陳二妹兩口子把這些理論進一步具體:“不需要人太多,就兩三個顧客像朋友一樣,能坐下來聊兩句。”

在這樣清晰的指導思想下,他們對於未來的規劃幾乎都停留在“咖啡文化”和“社交關係”層面:比如計劃在店鋪一週年的時候,組織客人們一起回宜賓老家露營野餐,地點選定在一位親戚的院壩,那裏緊靠金沙江;也計劃把家鄉風味,比如脆骨李、五糧液的風味加入到咖啡裏,創作出有地方色彩的特調。

他們還對“僱員工”這件事表現出來了明顯的排斥:“我們有個朋友,過兩天他們也要在這邊開店,但後面應該還是要交給其他人做,我覺得那種就沒意思了。”

這個觀點大概可以這樣理解:按照當前的市場行情,成都一名普通的咖啡師工資到手大概在3000元左右,想要更高的收入或者拿到門店營收提成,需要成長為吧枱長或者店長,但普遍抽成不會超過5%——這意味着只要存在“僱傭”的關係,咖啡師就必然是一箇中低收入職業,更適合大學生兼職或者解決短期靈活就業——很難想象這樣的職業定位,能夠服務好獨立咖啡店店主們理想中的消費場景。

陳二妹也因此更像是一個“產品總監”,只需要考慮商品研發和生產,生意版圖裏沒有團隊建設、人才培養、品牌運營、風險預期,供應鏈交給“朋友”,連競業調查也是咖啡店開張之後:“我們開了店之後才發現,我們被縫紉機、多巴胺包了一圈。”好在成都年輕人對“老小區探店”這件事的熱情沒有被誤判,營業滿一個月的時候他們算了算,流水超過了一萬。

我問她開店之前預想的最大挑戰是什麼?她的第一反應是“沒想過”,後來思考了一陣還是提到了“疫情”。在我拜訪陳咖啡之前的一天,她在店裏招待了前同事,一名在上海培訓的時候認識的咖啡師:“我是説他為什麼忽然來成都了,應該是他們把重心慢慢放到這邊了。”

我在天眼查試着搜了一下,以過去一個自然年為度量,成都增加了797家以咖啡為名的註冊企業。同期,北京的數據是343家。

上海的咖啡品牌們有充足的理由向外遷移。疫情管控,店鋪緊俏,人力成本高,以Manner咖啡為代表的新品牌給普通咖啡師開出了超過8000元的月薪。藍瓶咖啡帶動的精品咖啡流行,又讓消費者提前“早熟”——在Q1疫情之前的相關報道里,上海的咖啡市場就經常呈現出一種“過飽和”狀態:在人均消費量遠低於發達市場的情況下,據稱密度已經達到了每100米超過5家,有店鋪每個月光是在綠植養護就要花費過萬。

但轉移到哪裏是個問題。近兩年爆火的咖啡新貴們很少來自內地,媒體人通常認為這種區域分佈的狀態得益於“海派文化”的影響,外擴意味着需要重新搭建商業模式。一位某奶茶連鎖品牌的品牌運營幫我進一步明確了地理範圍,“飲品市場不過黃河”。幾乎所有頭部奶茶品牌都在試圖佈局咖啡,他們新開拓的店面普遍符合以下特徵:在南方城市、平均價格不超過10元、開放加盟。

同質化的外遷策略又帶來了直接的影響,“快消式”的產品開發簡化了咖啡的傳統消費場景,出杯量、門店客流量變成了經營中最重要的指標。**相比於“做大咖啡市場”這個理論上的預期,為存量消費者們製造“更有性價比的平替”成為了事實上的行業競爭主題。**貓姐的品牌看上去就很順應這個趨勢。

貓姐是上海某連鎖咖啡品牌的聯合創始人。去年通過與地方政府相關部門合作搬遷了總部,公司變成了一家“成都企業”。上海疫情後,又幹脆將未來的業務重點放在了西南和華南,成都一下子又變成了“業務樣板間”,門店開到了太古裏、望平街、攀成鋼等核心商圈。我和貓姐約在了他們設置在天府廣場附近的產品研發實驗室見面。

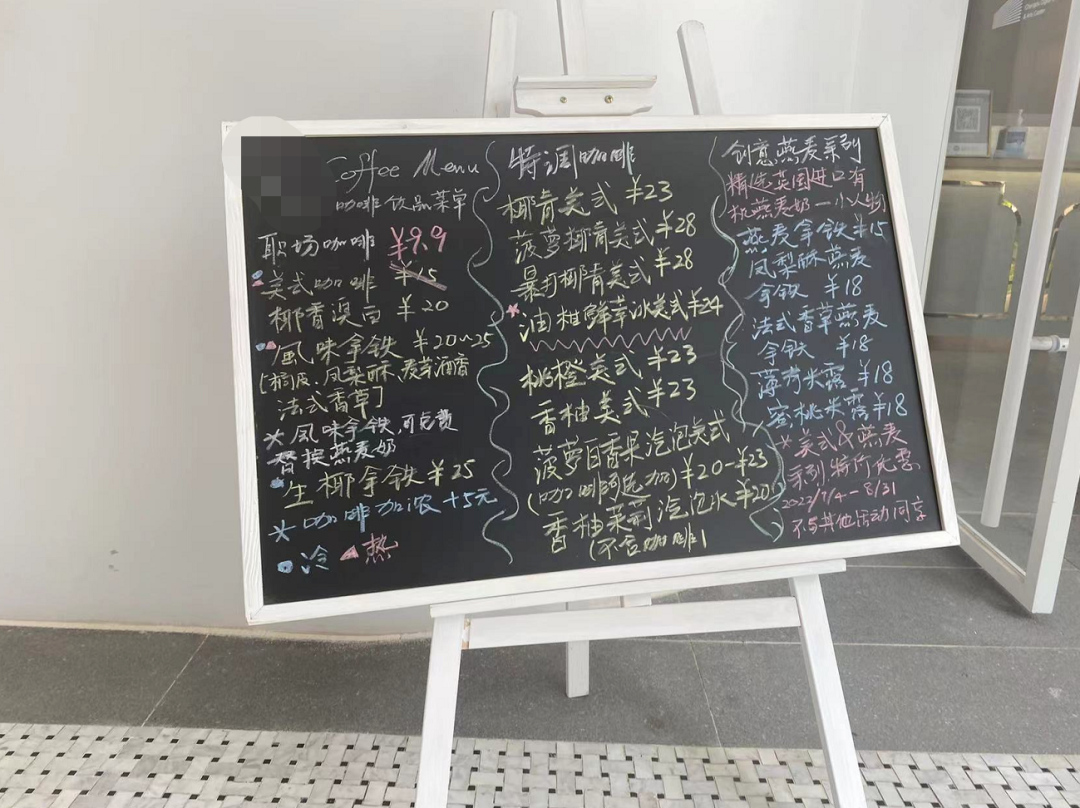

實驗室外貌上是一間開在共享辦公園區內的獨立咖啡店,門口用一塊黑板作為菜單。裏面一位咖啡師忙前忙後,負責超過30個SKU。菜單上的標價在9塊9到30元之間,目前主要以外賣為主,工作日一天能夠接超過200單。

開這樣一家店鋪的啓動成本在30萬左右,包含品牌管理費。我在吧枱上見到了“La Marzocco”,用淘寶試圖簡單搜了一下同款,最高報價超過6位數。

實驗室類似於品牌的中央廚房,平均每個月都會推出新品,推新強度是整個行業的中上水平,甚至高於許多奶茶品牌。經過測試後,其中一部分會出現在門店的菜單上。無論門店是加盟、聯營還是直營,他們都嚴格執行“品牌100%參與管理的強管控體系”,從選址到裝修再到咖啡師培訓都被納入到這個體系裏,被36氪形容為“奶茶店模式賣咖啡”。貓姐認為這很重要,“有些店(狀況)不好,歸根結底就是人的問題。”

這裏的“人”一部分指的是加盟商——最理想的情況下,加盟模式並不僅僅可以用來分攤風險、補充現金流,更重要的是能夠幫助一些中小品牌補全“在地管理能力”——另一部分指的是“咖啡師”。

由於自動咖啡機的普及,咖啡師成為了一個典型的“門檻在山腳下”的職業,普通人經過一下午的培訓就能上崗,進而造成了上面提到的行業內“普遍底薪”,以外帶、外賣為主的“咖啡站”模式通常用兼職來補充常規生產力,時薪在18元到21元不等。星巴克數十年營造的“第三空間”理論,又捆綁着獨立咖啡店們追求“坪效比”,從另一個角度給咖啡師們帶來收入天花板。

甚至一定程度上,咖啡店的生產技能很容易被消費者掌握。一位生活在上海的朋友向我分享了她的口糧預算:一次採購咖啡豆半磅227g,價格大概是80塊錢左右;按每次烹調取15g計算,總共能衝15杯,摺合下來成本一杯5塊錢。

“所以咖啡師是少有的,做五六年就很難再繼續爬升的職業。”貓姐對這個職業窘境有清晰地認知,“所以想獲得更高收入、對咖啡這件事有更多想法的人基本都去開店了,不會給你打工。”

作為應對策略,他們開設了自己的咖啡培訓學校,人才培養週期被他們主動拉長到了7天。培訓學校留在了上海,由貓姐的另一名合夥人親自帶隊,後者是“中國最初的一批精品咖啡師”,整個過程類似於遊學。

“遊學”被認為是咖啡師培訓最重要的一個環節,也是其他城市難以複製的特質。根據知乎上有位叫“做喝咖啡的顧宗威”答主的説法,在國際酒店用品展等展會的帶動下,全國同行每年總會有一段時間聚集在上海,“把市區裏面的好咖啡店全部轉一遍,用踩破門檻形容一點不為過”,交流“最新的咖啡資訊、最新的咖啡設備、最新的咖啡豆原材料供應”,“大環境督促着整個市場環境變好”。

(今年3月,上海開過一場“史上最強咖啡節”)

我問貓姐,那成都的優勢是什麼,擔不擔心成都人對“三花茶”的興趣遠遠大於“冰美式”。更何況眾多新一線城市都推出了自己的“扶持政策”。橫向對比,很難判斷成都一定比重慶、西安、長沙在對待“新品牌”這件事上更友善。

貓姐給了我一個很哲學的回答:“咖啡能讓人短暫地放飛自己。”

貓姐始終認為,咖啡的核心價值在後段。人們通過對咖啡因的攝入,阻斷了大腦對腺苷等信號物質的接受,疲勞感會短暫消失,大腦還進入一段時間的興奮活躍期。這個功能帶來了近幾年流行在都市職場圈裏的“早C晚A”文化。在戴德梁行在今年3月發佈的統計中,成都是北上廣深之外,甲級寫字樓存量第二多的國內城市,達到了270.36萬平方米,並且12.8%的空置率遠低於排名更靠前的西安(22.4%)——這個數據給足了咖啡生意需要的“面子”。

“審美”則是咖啡生意需要的“裏子”。成為咖啡核心消費者是味覺反覆訓練的結果,這個跨度足夠長的過程又悄然地完成了對“核心消費羣體”的分化,以至於“功能帶來訂單量,審美帶來忠誠度”,成為“口糧”只能做成生意做不成品牌——成都又剛好是上海之外,另一個把“生活方式”提升為城市戰略的大城市。

貓姐因此決定在“順從行業發展趨勢”之外保留一些自己的“情懷”。除了尋找擁有共同理念的加盟商,他們一直在物色合適的社區店進行投資。最近被看好的一個店鋪在福字街附近,老闆是一位來自東北的60後阿姨,自制了很多以“荒誕”為名的特調。在小紅書的打卡記錄裏,阿姨常常被形容為“很颯”,戴貝雷帽,穿皮夾克、牛仔褲、厚底户外靴,很多人“希望自己到這個階段也可以活成這個狀態”。

我擔心這樣的思路會不會讓“社區咖啡店”變得“更卷”,疑心下一代消費者不僅會要求味覺,還會把店鋪當做“內容”,進一步要求“喝咖啡時的視覺可讀性”。

貓姐搖搖頭,“卷是好事,起碼對真正懂咖啡文化的人來説是好事。”

8月的第一個週末,我再次拜訪陳咖啡。在此之前的大半個月時間裏,成都經歷了一波較為嚴重的疫情,陳咖啡所在的成華區一度宣佈實行靜態管理,人們居家辦公,每天每户只有2個小時的外出採購時間,飯店不允許堂食、外賣只能送到小區門口。

五冶家屬區也在此期間對小區的各個入口進行修繕,之前居民們“鑽來鑽去”的鐵門縫隙在多年之後終於被修補,上面被翻越的空間則用棉布和綠板擋上。從我下公交車的地方算去,前往咖啡店的路程幾乎被迫延長了將近1公里。

陳咖啡的生意也變得不規律起來,8月3日解封后重新開張的那幾天只能接到零星幾單。我建議陳二妹開通外賣渠道,但她顯得很猶豫,主要原因是“平台抽成太嚴重”。

可能她不需要太多建議。在朋友圈裏,復業的陳二妹每天都在曬她的咖啡拉花、咖啡特調、手作烘焙,只有一條和咖啡店的商品無關,拍的是店鋪對面的花壇、給花壇遮陰的大樹,和掛在樹梢旁的月亮,配文“快樂來自於過程,而不是因為你得到了你想要的東西。”